读《向日葵的季节》:我们希望「这一切都可能发生」已经成为过去

本文同时刊发布于Medium 如水回声。

沃迪米尔・梅臣科说:「在乌克兰,一切都可能发生。我们希望,这『一切都可能发生』已经成为过去。而现在,在独立广场革命过后,我们已经不会回到原先的那个乌克兰了。我们希望人们开始会转换心态和思考方式。这就是为什么我再次拿起了凿刀……我想,为他们这么做是值得的。」

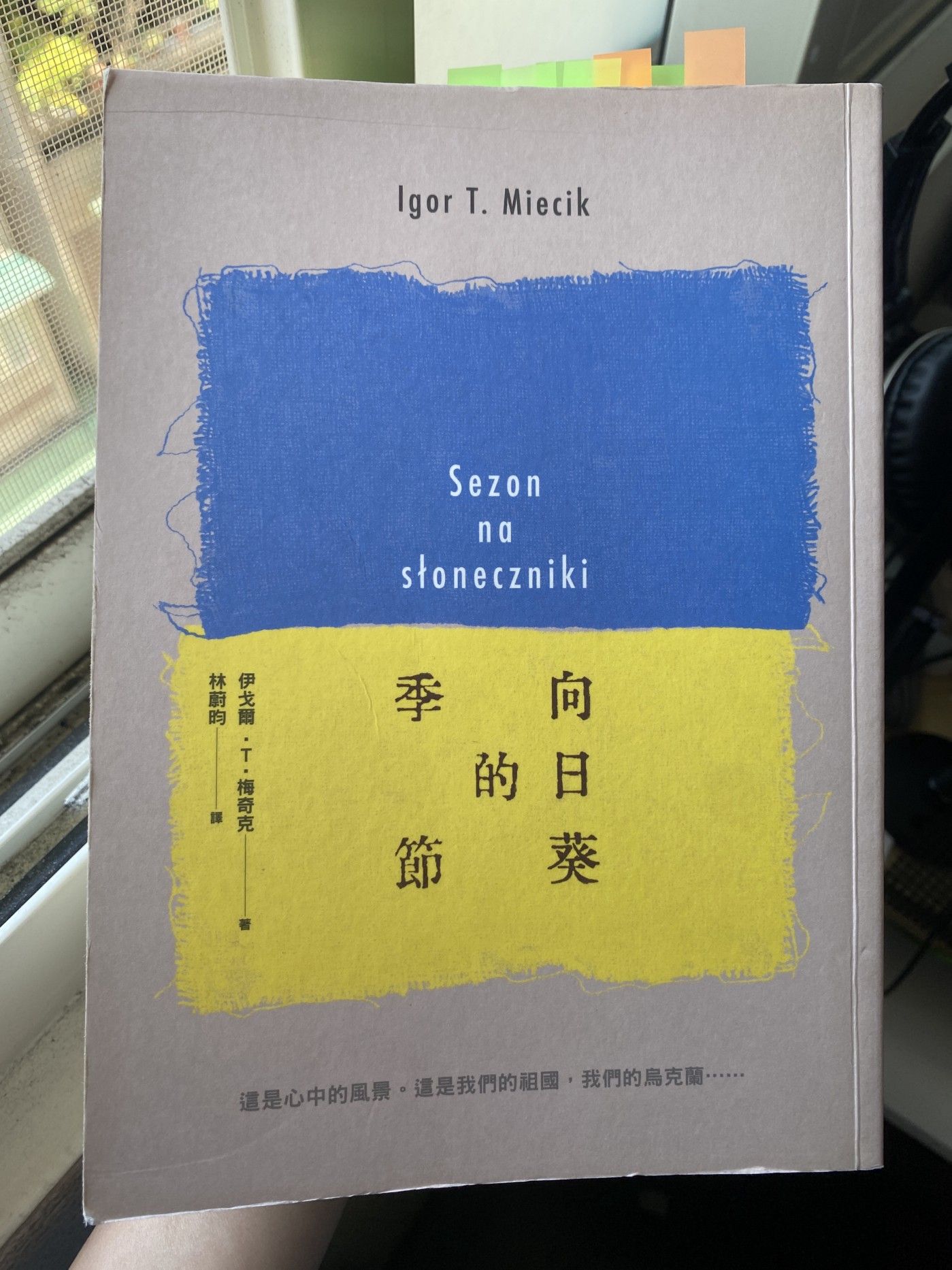

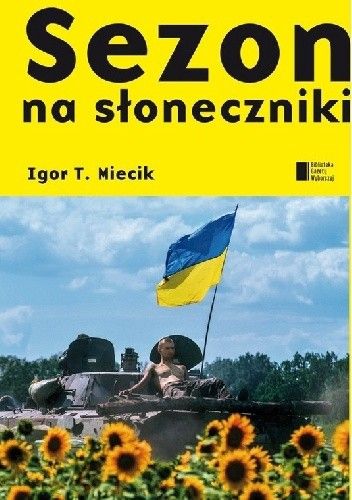

这是波兰的报导文学作家伊戈尔・T・梅奇克在2015 年出版《向日葵的季节》(台湾译本在2014 年由卫城出版,林蔚昀翻译)书中第五章「生死未卜」的最后一段话。大篇幅引用受访者的话,使读者代入各个角色的思想与情感,这是本书的特色,也是呈现乌克兰复杂历史与局势的优秀报导笔法。

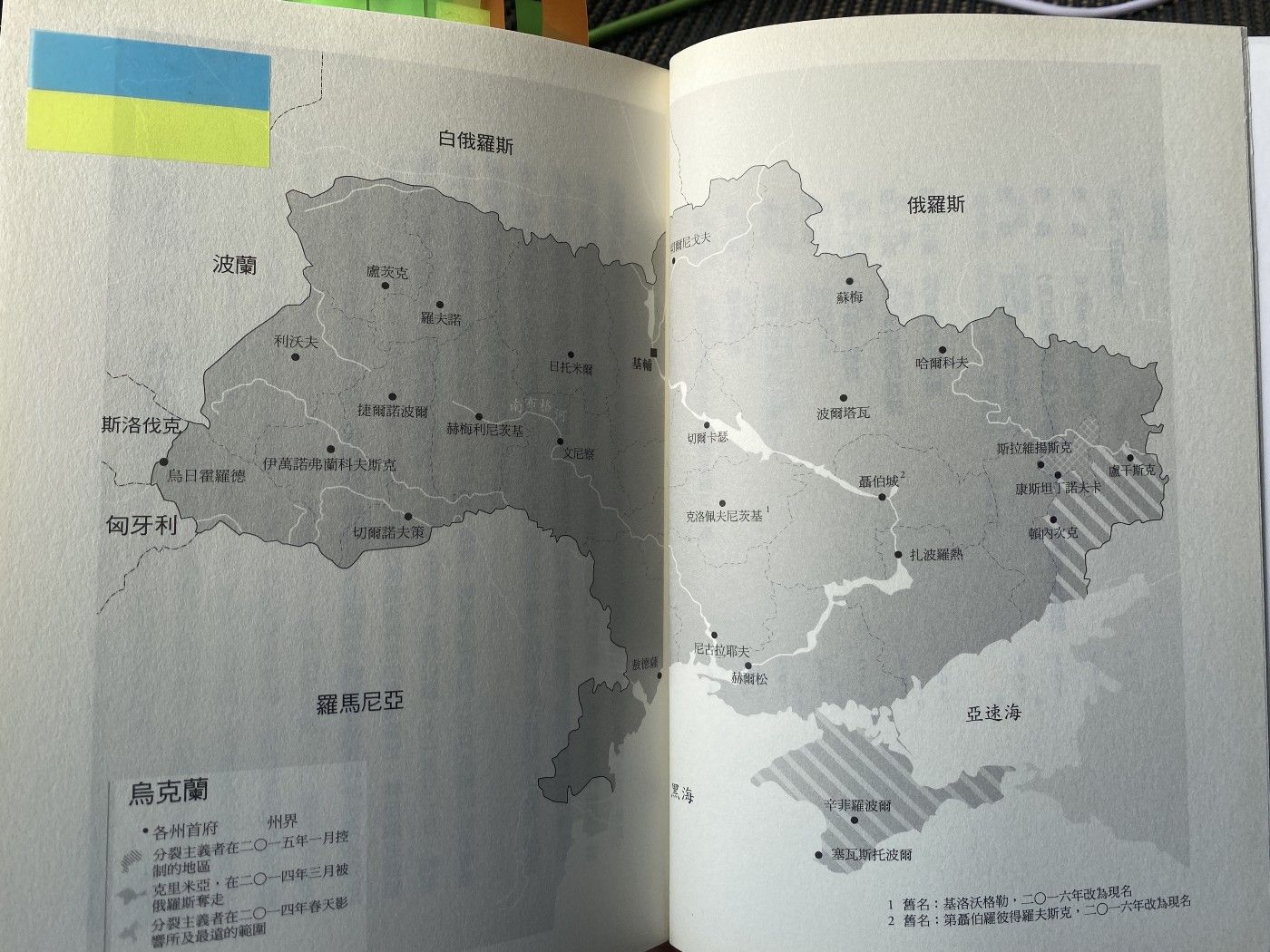

《向日葵的季节》以2017年乌克兰东部战争的为主题,作者采访了各式各样的人:参与在独立广场革命中的志愿军、乌克兰右翼的精神领袖盲人、「肥猫半岛」受强盗主宰的克里米亚居民、独立广场上反绑国旗的老人、做革命期间失踪者「寻人」工作的社运家、以包容价值打造「白科沃公墓」的艺术家、在「百万富翁」底下员工、见证东区矿坑产业堕落、受苦受骗的顿巴斯矿工,以及莫斯科大学历史学博士家庭在邓巴斯过着如何穷苦的生活。

他也深入顿内次克动乱城市,跟一心挂念孩子的校长,跟焦虑却故作镇定的分裂主义青年谈话;摘录了几段小兵们饱受刑求的回忆;描述了在克拉玛托斯克「运输街二十号」充满霉菌的防空洞里,不断在饥饿、疾病、生死边缘挣扎,不知去向却仍每日起床扶持彼此的女性与孩子们;引述「战争夺走了我的一切」的俄罗斯人的话,以及最怵目惊心的,孩子的证言。

书里不只有直接接触与采访的内容,也有以人们的口述辅以既有的影片素材,带出了纵深的视角,以及潜藏在革命动能与各地「自愿军」奋起的因果关系:在第十章〈女囚〉 ,乌克兰第一名开轰炸机的女性军官娜迪亚,在被俄罗斯囚禁后绝食,她坚韧的理念与军事能力吸引众人目光。她与妹妹没有亲历饥荒却听妈妈永远记住被没收的两头羊、两匹马、八头猪、十五只羊和四公顷多的地,她们的外公为了糊口到西乌克兰,坐不上火车而抓着屋顶好几天,最后在车轮底下被碾成三块。她们记得家族与流离失所的命运。

当她的审判到来,审问者说「如果妳得到自由,妳会做什么,妳会回到这里,回到前线吗?」她平静地说「我想,我已经不会得到自由了。俄罗斯人会枪毙我。」她说,她宣誓要保护乌克兰的独立和完整。她在这里,是因为要保护她的祖国不受俄罗斯的侵略。

这个一生奉献给国民军的娜迪亚,在被俄军抓走前两周,其实才刚拍了一支影片,控诉军队高层的迂腐及领导无方「在我们的志愿军中,人们想的是祖国、爱国主义、国家、整体、义务。而在军队中有价值的则是:金钱、方便、舒适、升迁。这就是为什么志愿军不会服从任何一个军队的指挥官。」

于是,除了从单一人物的生命史及后续发展,看到爱国情感及其代价之外,也解释了许多人不愿信任正规军队,而另筹军队。 2014年3月13日,乌克兰国会通过民军的法案,内政部在军队体系下有编制的武装部队。

在第九章〈那个自称为乌克兰的人〉中,描述了「百万富翁」资本家柯罗莫伊斯基当上州长,他手下的人开着银行商标的车子,到城市镇压堕落的民警,成立了第一个内政部指挥的军事分队:乌克兰地方防卫作战营第聂伯一营(Dniepr-1)。在第六章〈志愿军〉就列出亚速营、艾达尔营、第聂伯营、基辅营、顿巴斯营、斯沃博达乌克兰营,并说到这些军队缺钱、缺设备,他们如何经营社群并募款,做出自己与正规军的「品牌区隔」。

而到书末作者的访谈,我们会了解这些为志愿军募集资源的公民社会团体,衍生到了更多的场域,反贪腐团体、城市社运者的团体,还有即使是老套的脚踏车道、公园倡议的团体,这些「过去没有的」志愿组织度过了第一波的狂热,在日常生活中持续着改革,「这些开端、这些国中国、这些社会组织慢慢开始和彼此连结,构成了一个平台,让人们能进行平面的交流。正是这样的现象造就了独立广场革命,而这样的现象也一定能改变乌克兰。」

同时,书中也有截然不同的意识形态与关怀立场,却同受对东区分裂主义的苦而被摧毁了人生,有着素朴的祖国认同的共识。第八章〈糖果喷泉〉当作者找到他的远亲瓦丁,他说了这些话:

「当乌克兰人想要描述这种心理或精神状态,他们不会说『俄国人』怎样怎样,而是说『莫斯科鬼子』怎样怎样,因为俄国人是邻居、兄弟、朋友。……即使有许多内心的纠结,乌克兰依然是一个有世界观、开放,而且基本上来说具有包容性的国家。俄罗斯是一个多民族的国家,但是它没有世界观,也没有包容心。在第聂伯罗彼得罗夫斯克有许多犹太人,在这次的冲突中,他们全都选择站在乌克兰这边,而且立场坚定不疑。班德拉似乎没有把他们吓跑。」

我们稍早就在第二章〈路标〉看到广场上也有右翼的乌克兰民组主义组织的人,当作者带有挑战性的口吻询问,盲人舒赫维奇在静默后说出:

「即使在文化圈中,我们的战斗也是大卫和巨人歌利亚之间的争执。直到不久前,乌克兰语才开始在西乌克兰以外的地方变得受欢迎。这些年来,俄罗斯人把我们的文化推进民俗村的隔离区。乌克兰语和有刺绣的传统服饰一样,是乡下人的行头,而俄罗斯呢,大家都知道,是杜斯妥也夫斯基、契诃夫、柴可夫斯基、鲁布烈夫、门德列夫、特列季亚科夫画廊、莫斯科大剧院里的芭蕾以及太空冒险。同样的威权统治和轻视,我们也可以从波兰人那边感受到。我再说一次,当一个乌克兰的民族主义者并不容易……」

而当作者进入他们的「巢穴」餐厅,他甚至遇到有不掩饰反犹主义倾向的人者,对方说即使反对向犹太人使用暴力,但还是觉得应该避免跟他们做生意等等。他的朋友们则喜欢将类似的字词在乌克兰、俄罗斯中有不同的含义,用来比较两者民族的高低。他们是最蔑视政府正规军的人,然而也是最愿意在前线,能够以寡敌众,并自发组织起部队的人。

但是回到作者的远亲瓦丁,我们又可以看到不同视角的,对于分裂主义者的道德同情:

「如果顿巴斯的人们背离了乌克兰,他们不是因为政治的理由而这么做,而是因为经济因素。他们一直在那里叫嚣,说要保卫东部不受西部的法西斯主义者和班德拉主义者侵袭,这根本是鬼话,是政治宣传。如果某个人有房子有花园、有一份薪水不错的工作、银行里有闲钱、孩子上好学校——他是不会拿起步枪的。如果说,在顿巴斯人们没有挨饿,在基辅的人可以宣布班德拉是圣人,而在顿巴斯人们根本不会鸟这件事。然而,过去二十五年来——也就是从乌克兰建国算起——顿巴斯的人们一直处在贫困边缘。当一个人没有任何东西可以失去,他就会拿起武器。」

作者的写作穿插着自己的家族史,以及受访者第一人称的叙事。他没有遮掩自己的感受与立场,却节制且高明地让受访者成为这本书的主体。这种受历史矛盾及受军事力道所凹折的人性,让乌克兰人民以带着不少的歧异的样态共存。人们的「位置」与其境遇,透过此书,立体而完整地呈现了。

在书的前大半部章节,我们都是透过大量受访者的自叙,以及作者巧妙地转换人称来促进读者如观看纪录片般地进入受访者的世界,作者几乎没有叙述历史资讯及各地城市的介绍,而是在对话中夹带如甜菜汤、罐头、地面上的桑椹等饮食文化,并优先透过对话来呈现政治与军事立场的复杂度。作者是波兰人,但他的家族曾在顿巴斯地区生长,他也曾在那里度过假期。在第一章〈追捕〉时他就引述了在采访的临别前,他母亲说出的提问:

「在顿巴斯长大的三姐妹,一个选了俄罗斯,一个选了乌克兰,第三个选了波兰,这难道不是一种象征吗?」

到了最后几章,则回到人们不得不面对的战争残酷,以及分裂主义者控制的地区民不聊生的「没有阳光的房间」。从前线逃难的家长们紧贴着窗户,不让孩子们看到外面布满尸体的样貌,然而孩子们却在一次没有炮火的日子里外出,亲眼见到没有血的尸体如炮弹般从天而降。房子被烧、财产全受打结、丈夫也失去工作、不知道下一餐在哪里而带着孩子逃跑的女人,仍被追讨着房贷。在收容所里,有一群小孩不愿意离开他们狭窄的小房间,出来吃饭,因为他们认为那是他们的避难所「我的娃娃们会受伤的!」

附录〈露西丢下娃娃去打仗〉里,育幼院的儿童心理师特蒂娜・伊莉赫娃・苏许金娜说,机构内都是禁止提到战争的,然而孩子们会编故事。其实孩子们编故事是正常的,但是在那里,孩子编的故事都跟战争有关。他们教导孩子说暴力不好,但他们看到有人从墙上把提款机拆下来、有人抢商店、带枪走来走去并且开火,不问对象,「没有人抓住这些叔叔伯伯,没有人惩罚他们。不只如此,每个人都怕他们,每个人都对他们敬礼,听他们的话」。这位教育工作者自问「这些孩子到底要对我们有什么看法?」

在十三章〈没有阳光的房间〉里,在育幼院的女子,在马林卡目睹了自称顿内次克人民共和国的政府官员,以和善样貌对小孩说俄罗斯有多么美好,要把大家带到俄罗斯,大人们则相当紧张,第二天那些「官员」带着枪抵着院长的太阳穴把他带走,接着一一盘问大人要不要跟他们走。在育幼院工作的年轻女子安琪拉・车娜柯也被浑身伏特加臭味且怒气冲冲的人用步枪指着「我很害怕,但我还是告诉他:我要留在乌克兰。」

后来他们带着孩子逃走了,她并回忆道:

「我们去了文尼察。在波洛申科总统的巧克力工厂里有一间巧克力博物馆。当我们参观博物馆的时候,遇上了一群来自乌克兰中部城市克列缅丘格的彭孩子们。其中有一个女孩,当她知道我们从哪里来的时候,她和她的朋友开始大惊小怪,说我们是从顿内次克人民共和国来的,说我们是分裂主义者。这让我非常、非常难过。但是我后来想:妳又知道什么?妳从来都不必看着一个怒气冲冲、喝醉酒、拿着步枪的男人,在他面前选择自己的祖国。而我必须这么做!我也做出了自己的选择! 」

2022年2月25日,我在信义诚品买下了店内最后一本《向日葵的季节》。在那之前的一周,手机上的外文媒体经常跳出通知,过不久后则出现了地图,以及一个又一个被标上红点的地方。手机的通知跳得更加频繁了,我再也不会忘记这些地名。如果不是因为战火,媒体的大量报导,或许我在读这本书的时候,会苦恼于记不太住这些翻译过来的地名,此时则不可能忘记了。

《向日葵的季节》第318、319、320页:

他们的故事很典型。在六月的时候,他们把夏天的衣物装进一个旅行袋,然后去海边避风头。他们租了一间小木屋,在那里等待。雨季开始了。他们等待。初雪落下了……

「我们甚至不能回家拿点东西。」欧列克希说:「在我们的家乡,在尤斯亭诺瓦托耶,我和妻子在死亡名单上。分裂主义者掌握了我们的地址、名字,知道我们长什么样子,要是回去被他们发现,我们会被射杀。」

「我的职业是工程师,建筑工人。苏联时期,当我还在大学念书的时候,我就加入了乌克兰人民运动,那是第一个支持乌克兰独立的组织。之后,有很长一段时间我是全乌克兰联盟『自由』的党员。我参加过两次议员选举。在独立纪念日,我会在舍甫琴科雕像下举办聚会和示威。我妻子也参加过乌克兰人民运动,我们就是在那里认识的。二十年来,她在顿内次克的一间矿工技术学院教乌克兰语,也是在学校及城市里举办过许多次爱国运动。」

「那时候,二零一二年,还没有人能够想像到在独立广场上会发生什么事。但是在我们的城市,人们身上开始出现了不好改变。 」

「在顿内次克,乌克兰的报纸接二连三地倒闭了。原本很受欢迎的利沃夫咖啡厅——那里会提供维也纳咖啡,服务生只用乌克兰语接受点餐——现在则门可罗雀。」

「人们愈来愈频繁地把爱国主义挂在嘴上,只是他们说的不是乌克兰的爱国主义,而是顿巴斯的爱国主义。从一开始,它就是反乌克兰、亲俄的爱国主义,建立在对苏联时期的怀念以及明目张胆的分裂主义之上。」

「人们开始普遍地抱怨,顿巴斯被乌克兰利用了。顿巴斯养活了整个国家,顿巴斯是独一无二的地方,和整个国家的其他地方都不一样,被其他地方压迫。人们甚至不再使用原本流行的『乌克兰东部』这个词。」

「当克里米亚脱离乌克兰时,我就明白到,在顿巴斯一定会流血。年轻的乌克兰爱国者对此进行抗议,而民警则叫流氓去恐吓他们。如果这招不管用,民警就会和那些恶棍肩并肩,一起殴打爱国者。」

「我想,我们不会再回家了。即使分裂主义者下台,我们也不会回去。我们的大女儿亚罗丝娃二十四岁了,已经在工作,也快要从哈尔科夫的大学毕业了,她在那边有房子,还有丈夫,再三个月她就要生产了。二女儿斯韦特兰娜明年就要考大学,她想去基辅大学念化学。我和妻子要是回到哪里去,还有为了什么回去?为了赴死吗?乌克兰这一整年被残忍、暴力的浪潮淹没,我很确定,在这股浪潮过后,憎恨的情绪会高涨无比——当我们回到家乡,回到尤斯亭诺瓦托耶,我们会遇到抱着愉快的心情将我们杀死的人。如果不是在顿内次克人民共和国的部队之前,就是在黑暗的水洼里。我们会被人当成狗一样杀死,即使顿内次克回归乌克兰。」

《Sezon na stoneczniki》波兰文原版出版于2015年3月,台湾译本《向日葵的季节》出版于2017年9月。本篇文章写于2022年2月28日,乌克兰正在抵御俄罗斯入侵的战火,世界各国正在转向更为积极协助乌克兰的政策方向。今天是台湾的和平纪念日,纪念1947年受中华民国国民政府镇压死伤的人们。台湾正同世界各国一起加入制裁俄罗斯、声援乌克兰的行列。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!