BISHOP KALLISTOS WARE: 聖尼哥底母和《愛神集》(四)袁永甲譯

本文譯自:Ware, Kallistos. “St. Nikodimos and the Philokalia.” In The Philokalia : A Classic Text of Orthodox Spirituality , edited by Brock Bingaman, Bradley Nassif, and Inc ebrary, 9–35. New York: Oxford University Press, 2012.

此篇為第四部分。

注:

- 本文為東正教知名學者,主教卡里斯托斯•維爾( Bishop Kallistos Ware) 的一篇介紹《愛神集》的學術文章,筆者撰寫《愛神集》介紹系列時多參考其觀點。筆者以為這篇文章有很高的學術價值,是研究《愛神集》的必讀作品,遂將其翻譯為中文,所有人名地名等都附帶英文,註釋不做翻譯,以期方便按圖索驥。為方便大家引用,我在轉頁處註明了原文頁碼,格式為:(頁碼號)。 Enjoy!

- 每次發文的註腳是從1開始的,若見到見註腳多少,需要從第一篇翻譯的註腳起算,然後接著從第二篇累加往前數,就能找到該註腳。

- 譯者若要加註:會以括號加“按”字註明,即(按:…)

- 版權聲明:若有媒體或自媒體考慮轉載《東方教會》內容,請盡可能在對作品進行核實與反思後,可通過網站平台回复,或通過電子郵件(areopagusworkshop@gmail.com)聯繫。

做個靜修士,而非幻想家:《愛神集》的內在一致性

調查了可能影響瑪卡里奧和尼哥底母編輯工作的一些因素後,現在,讓我們試著確定《愛神集》中包含屬靈教導的主要特徵。書中是否有反復出現某些特色主題,從而具有真正的統一性,絕非一些不相干文獻的堆砌?為了找到這種內在一致性,我們提出三個問題:編輯們眼中的讀者群是什麼樣的?這部作品的範圍和內容是什麼?它是如何設想靈性追求的至高目標的?此前,我們一直在從外部考察《愛神集》;現在讓我們從內部看它。

1. 讀者群

在這裡,《愛神集》的編輯們堅持兩件事,乍一看:即使不矛盾,至少也是充滿張力的。一方面,他們包含了許多文本:強調有經驗的神師的指點極其重要。另一方面,他們說《愛神集》是一本適用於所有東正教徒的書,無論是修士還是結婚的,神職人員還是平信徒。二者怎麼調和?許多可能讀到《愛神集》的正教徒並無神師指點他們。在這種情況下,他們(25)學習《愛神集》是否安全?如果印刷出版,這些《愛神集》的內容會不會被誤用?

(譯者按:神師,英文為Spiritual director, spiritual father or mother,特指負責人靈性成長的屬靈導師。正如各類技藝,如木匠,管工,電工,數學,物理等需要找到師傅才能學好一樣,靈修這科學之最,藝術之巔,更是需要一位經驗豐富的師傅,東方教會稱之為神師。)

關於第一點,需要服從神師,這是整個《愛神集》的主題。艾德薩的圣西奧多(St. Theodore of Edessa 七至九世紀)說:“當你和一位神師住在一起,他幫助你時。不要讓任何人把你從對他的愛和與他一起生活中分開。即便他責備或擊打你,也絕不可論斷他,辱罵他,不可聽信誹謗他的人,不可與批評他的人同列。 [1] ”新神學家西蒙肯定地說:“一個信仰純正的人會把一切交由神師處置,如同放在上帝的手中一般。即使你口渴難耐,也不可要求喝水,直到你神師主動勸你喝水” [2] 。靜修士尼克弗羅(Nikiphoros)論及專注的恩賜時,也如此強調說,

“專注”是通過師徒傳授的方式加給絕大部分人,甚至幾乎每一個人的。因為未經傳授,僅通過勤奮努力和熱切的信心,直接從上帝獲得這恩賜的人是罕有的,而且,這極少數直接獲得此恩賜的方式,並不能成為獲得專注的標準方法。因此,找一位正確的導師是必要的…如果沒有這樣的導師,你必須殷勤的找一個。 [3]

那麼,那些沒能找到正確導師的人該怎麼辦呢?尼克弗羅的建議是:在沒有神師指點的情況下,他們應在背誦耶穌禱文時採用一種特殊的身體技巧,包括控制呼吸和將心思專注於心臟的位置。然而,當今大多正教導師認為,這種技巧——雖然本身在神學上是可以辯護的——但如果被誤用,會對我們身心健康產生嚴重的負面作用。因此,與尼克弗羅的建議相左,他們建議只有當人在一個有經驗的長老的直接指導下時,才可使用這種技巧。 [4]

另一種可能性是閱讀《愛神集》這類的書,但困難是:書面文本中的一般性建議並不總是適用於每個人的具體情況。如果沒有一個神師的建議,我怎麼能知道印刷書中的指示適用於我個人?正是這個原因,派斯•維利奇科夫斯基在很長一段時間裡不願讓他的斯拉夫語譯本印刷出版,更希望它們只以手稿形式流通。他希望通過這種方式,它們將被交付給那些在神師眼裡已經預備好了的人,印刷出版則可供所有人使用。關於這點,他寫信給他的朋友修道院在西奧多斯(Archimandrite Theodosy)說,

關於希臘語和斯拉夫語的教父書籍的印刷出版,我既高興又害怕。高興是因為它們不會被遺忘,教父熱愛者可以更容易地獲得它們;但同時也感到害怕,害怕它們像其他書籍一般可以出售,不僅給修士,也給所有正教徒(26)。後者在沒有神師指點的情況下,可能會以私意研究心禱的工作,從而陷入自欺之中。教父的書,特別是那些關於真順服,警醒的心靈和靜謐、專注(heedfulness) 和心思在心中履行的心禱(mental prayer performed with the mind in the heart),只適用於修院,而非全體正教徒。 [5]

在聖彼得堡大主教加百列(Gabriel)的壓力下,派斯最終才勉強同意允許印刷出版《多布羅托魯比耶(Dobrotolubiye)》。

然而,尼哥底母採用了不同的方法論。在為《愛神集》撰寫的序言中,他承認了這個問題:“在我們寫道這裡時,也許會有人提醒道,你們將這些書籍的內容公佈與眾,將這些秘密公開,被外人聽到是不對的,因為他們會說,這對某些人(按:指別有用心的人)而言是危險的。” [6] (按:筆者這裡直接按希臘文翻譯,故與英文版不同)

儘管神師的個人指點意義深遠,尼哥底母還是準備以印刷出版《愛神集》。在他看來,潛在的好處遠遠超過了可能的風險。他承認,“偶爾有人會走岔路”但其他許多人,只要他們“以謙卑和哀慟的心”開始心禱,就會從這本書中獲得巨大益處。 [7]尼哥底母總結說,如果我們缺乏一位神師指點,那麼就讓我們把自己託付給聖靈;因為從根本上說,他才是唯一的神師。

尼哥底母的這種偏愛是顯而易見的:迄今為止,最好的方法是勤奮和堅持不懈地尋找一位神師,他可以給我們提供個性化的指導。這樣的神師,根據他對我們具體靈性狀態的辨別,在我們旅程的每個點上,會建議我們閱讀《愛神集》的哪些部分,應該注意哪些,暫時忽略哪些。但是,如果並非因遲疑不找,我們沒能找到神師,這並不意味著我們應該把這本書放在一邊,得出結論說它不適合讀。讓我們在閱讀時祈求神的恩賜,他將引導我們進入一切真理。

20世紀50年代初,卡魯利亞的尼康(Nikon of Karoulia)神父祝福杰拉爾德•帕爾默(Gerald Palmer)和葉夫根尼婭•卡德魯博夫斯基(Evgeniya Kadloubovsky)出版《愛神集》的英譯本時,他的觀點與尼哥底母一樣。尼康神父很清楚,英譯本的許多讀者將是非東正教徒,甚至是非基督徒,因此存在著風險。但是,與瑪卡里奧和尼哥底母一樣,當他們把希臘文《愛神集》的手稿寄給威尼斯的印刷商時,他認為這個風險是值得承擔的。

2. 範圍和內容

《愛神集》中一個基本而有意的限制是顯而易見的。這部作品關注的不是外在的苦修實踐而是心禱。著作者只是偶爾對諸如禁食規則、睡眠時間或祈禱時的跪拜次數等事項提供指導。同樣地,關於誦讀禱文(divine office,按:多指每日在特定時間念誦特定禱文)或禮儀的內容也很少。聖餐和其他聖事的意義是內化的。關注的焦點不是(27)外在的規條,更是內在地守護心靈(intellect nous ),是與情慾和邪念(thoughts logismoi )的爭戰,是如何獲得警醒(vigilance)和靜心。總之,正如尼哥底母在他的序言中強調的那樣,這項工作涉及到我們心中的王國(路加福音17:21)和發現內在的,照著神的形象造的自我(羅7:22;林後4:16;弗3:16)。

(按:不少學者和信徒將Intellect, 希臘文νους 翻譯為理智,靈智或智性,但在靈修傳統中,該詞主要用於與神相交。譯為理智或靈智強調的是在與主相交中屬靈知識的獲取,此乃艾瓦格瑞引出的傳統之一,後被認信者馬克西姆的《論愛四百則》所糾正,即靈修的本質是在愛中與主相交。筆者取馬克西姆的理解,決定翻譯νους為心靈,或心神,按上下文亦會翻譯為心思,以強調與神的相交是靈裡的,因為神是個靈)

同時在《愛神集》中,不可將心禱與聖禮分開看。即使聖禮被內在化了,也不意味著它們的價值被低估了。關於洗禮和聖餐在苦修和神秘生活中的意義,在十四世紀末,聖卡里斯托和伊格納丟•哈索絡羅斯(Kallistos and Ignatios Xanthopoulos)的《世紀Century》中尤為明顯。作者在論文中首先申明,所有基督徒生命的根基是洗禮的恩典,這對我們每個人來說都是個人性的、不可剝奪的。我們的終點在起始中:他們說,靈性之旅的目標是“回到那完美的靈性再造和恩典更新中,那是一開始在聖水池中從高處免費賜給我們的。” [8]在詳細討論了與情慾的爭戰和如何踐行耶穌禱文之後,卡里斯托轉向聖餐。在柯尼瓦提斯衝突之前,他們建議“持續領聖餐”“,如果可能的話,他們指的是每天領聖餐。 [9]

正如在《愛神集》中,不可分割心禱與聖禮,亦不可割裂靈性與教義。雖然《愛神集》中沒有嚴格意義上的教義性著作,但關於邪念和美德、呼喚聖名和心禱的教導常被置於神學背景下,與三位一體、創造和墮落的教義,以及基督經世的拯救:道成肉身,登山變相,十架受難,復活再臨相聯繫。這樣一來,《愛神集》就符合弗拉基米爾•洛斯基(Vladimir Lossky)的標準了。

神學和神秘主義遠非相互對立,而是相互支持,相互完善。二者相互依存…因此,沒有神學就沒有基督教神秘主義;但最重要的是,沒有神秘主義就沒有神學…神秘主義是…所有神學的完全和冠冕;它是最卓越的神學。 [10]

《愛神集》的作者都屬於東方基督教。唯一的例外是聖約翰•卡西安(約360-430年),這是個明顯的例外,因為儘管他晚年生活在法國南部,用拉丁語寫作,但在他的成長時期,他生活在埃及,他的著作反映了沙漠教父的觀點,特別是他的老師艾瓦格瑞。在其他場合,尼哥底母對羅馬天主教的作品進行了改編,而在《愛神集》中,他和瑪卡里奧嚴格遵守了東正教的靈修傳統。

儘管《愛神集》中沒有任何西方或羅馬天主教的內容,但也沒有任何反西方或反天主教的內容。在《舵》中,尼哥底母以論戰的方式寫了反對羅馬教會的文章,但在整個《愛神集》中,他沒有這樣做。這當然事出有因,帕多瓦(Pandua)大學的天主教審查員在《愛神集》1782年版末尾的許可或授權中,願意(28)證明該書不包含任何“違反天主教信仰(Santa Fede Cattolica)的內容。 [11]當今天主教讀者肯定會同意這個評估,除非他或她碰巧是一個堅定的反帕拉瑪派(幸運的是,今天大多數天主教徒都不是)。

在東方基督教靈修界,《愛神集》中的文本主要反映了一種特殊的路徑:艾瓦格瑞-馬克西姆(Evagrian-Maximian)路徑。這一點書中未納入的著作可以看出。在《愛神集》中沒有任何來自愛任紐的內容,但這種排除並不令人驚訝,因為一般來說,他在拜占庭和後拜占庭的東方基本上被遺忘了。更重要的是,阿他那修、巴西爾、納西盎的格列高利和尼撒的格列高利都沒有收錄;同樣,《沙漠教父言行錄》(Apophthegmata),巴薩努菲奧斯(Barsanouphios)、多羅特奧斯(Dorotheos)和敘利亞的艾弗冷希臘譯本未收錄,也沒有狄奧尼修斯的作品。有一些選自瑪卡瑞奧(Makarian)的講道,在西蒙•梅塔法斯提(Symeon Metaphrastis)的版本中,但它們的篇幅相對較少。

我們以為這些遺漏是有實際原因的。但其累積的效果是確保在《愛神集》的大部分內容中,艾瓦格瑞-馬克西姆(Evagrian-Maximian)靈修路徑佔上風。儘管只有幾頁是關於艾瓦格瑞本人的作品,但全書不斷使用他對靈修道路三階段的分類:操練美德( praktiki )、靜觀自然( physiki )和靜觀上帝( theologia )。 [12]書中許多地方重複艾瓦格瑞對祈禱的描述:脫去邪念,卸下心相和散漫的思考(shedding of thoughts, a laying-aside of images and iscursive thinking)。艾瓦格瑞說:“當你祈禱時,不可在心裡形成任何神聖的圖像,也不可讓你的心靈刻印上任何形象,而是要以無形的方式接近無形的上帝,然後就會明了。” [13]這是對祈禱的解釋,例如,迪亞多喬(Diadochos), 赫斯科(Hesychios), 大馬士革的彼得(Peter of Damascus), 西奈的格列高利(Gregory of Sinai), 和卡里斯托和伊格納丟•哈索絡羅斯(Kallistos and Ignatios Xanthopoulos)。誠然,《愛神集》中偶爾有一些段落建議對基督的生平,特別是他的受難進行想像性的沉思。一個明顯的例子出現在苦修者馬可(別名,修士馬可)《給尼古拉的信(Letter to Nicolas)》中。 [14]然而,總的來說,《愛神集》所倡導的祈禱方式,特別是與耶穌禱文相關的是艾瓦格瑞所教導的“無形無相”或“否定式”的祈禱。

三大主題將《愛神集》關於心禱的教導結合起來

1. 警醒 ( Nepsis )。這一品質的核心地位從尼哥底母和瑪卡里奧給他們的作品起的名字就可以看出:神聖警醒教父的《愛神集》 (Philokalia ton Ieron Neptikon)。警醒( Nepsis )是東方基督教靈修的一個關鍵概念,意味著內心的清醒、清明、警惕、警醒和警戒(sobriety, lucidity, alertness, watchfulness and vigilance)。在《論警醒和聖潔》的開頭,赫斯科將警醒與一系列的基本主題聯繫起來:與專注(prosochi)、清心、守衛心靈,耶穌禱文,靜謐和靜觀(comtemplation) [15] 。尼哥底母在序言中,準確地將警醒看成是無所不包的。 [16]

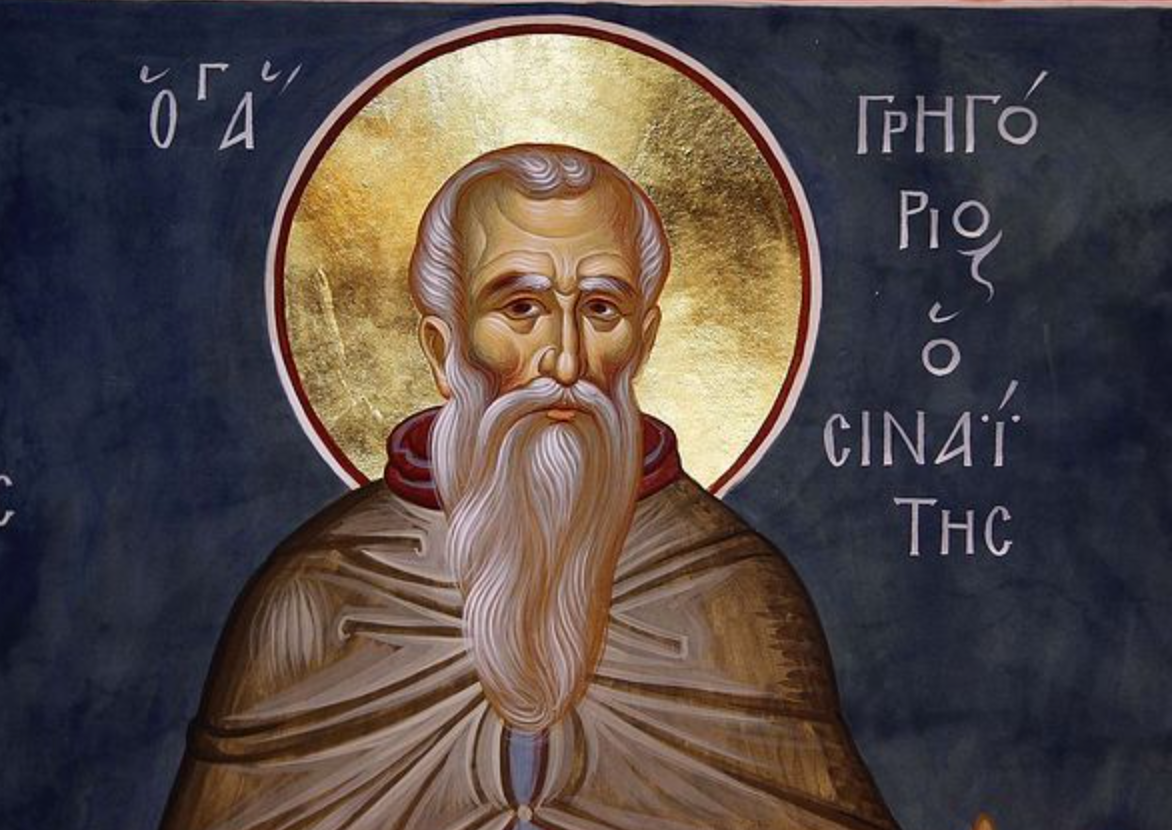

2. 靜修( Hesychia )。在赫斯科將警醒與其他主題的關聯中,最重要的莫過於靜修,即靜心(stillness or silence of the heart) [17] (29)這是《愛神集》中第二個主題。它的含義與其說是身靜,不如說是心靜,與其說是口舌的靜默,不如說是心靈免於圖像與概念。正如西奈的格列高利所表達的,他改編了上面提到的艾瓦格瑞的一句話:“靜修是脫去邪念(sheding of thoughts)” [18]因此,靜修是心靈赤裸,少念慮(noetic poverty)的一種形式。靜修者是一個努力從繁多的散漫思考進階到於靜默中單純靜觀的人。用西奈的格列高利的話說:“讓你的心思遠離形色(colours, forms and shapes)”。 [19]他在其他地方寫道:“讓我們以完全無形無相的方式,只尋求擁有心所固有的能量。” [20]他總結道:“當做靜修士,而非幻相家。” [21] 《愛神集》的作者們這樣說,並不是要貶低或否定有大量象徵意象的禮儀禱文。他們認為信徒閱讀聖經、背誦詩篇、參與教會的聖禮生活是理所當然的。他們想做的是讓人們注意到,在禮儀崇拜的同時,還有另一種超越視覺想像力和大腦推理的祈禱方式。艾瓦格瑞將祈禱描述為脫去邪念,但無論是他還是其他人,都從未打算將這種祈禱看做是所有形式的祈禱的定義。

(按:thoughts字面譯為思想,念頭,但在《愛神集》的語境中,多數情況下都是特指含著情慾的邪念)

3. 3.耶穌禱文。根據《愛神集》,警醒和靜心的狀態主是通過憶念( mnimi )和呼求( epiclesis )耶穌聖名而獲得的。正如十四世紀的作者所強調的那樣,耶穌禱文使心靈( nous )進入心中( kardia ),從而實現兩者合而為一[22] 。 《愛神集》一直強調耶穌禱文的兩點:對聖名的呼求應盡可能連續不斷,因為它的目的正是幫助我們“不住地祈禱”(帖前5:17);它也應盡可能不伴有圖像和散漫地思考,因為它的目的同樣是讓我們開始進入靜心的狀態。

在《愛神集》的各類著作中,有些建議在耶穌禱文中使用一種身體技巧,特別是控制呼吸[23] 。一些西方學者特別強調這些段落,其中一些人認為這是一種“拜占庭瑜伽”。然而,當把這些段落放在整本《愛神集》的背景下閱讀時,就會發現身體技巧不過是一個可有可無的選項,對某些人有幫助,但絕不是必不可少的。它遠遠沒有構成耶穌禱文的本質,因為它可以在不使用任何身體技巧的情況下完整地操練。在耶穌禱文的實踐中,真正必要的是信心和愛來呼求聖名;其他都是次要的。

雖然《愛神集》中的文字將誦讀耶穌禱文與呼吸節奏聯繫在一起,但沒有任何地方建議禱文應與心臟跳動相協調;而且大多數東正教導師認為這種做法非常危險。令人驚訝的是,《愛神集》中沒有任何地方提到(30)使用祈禱繩(希臘語: komvoschoinion ;斯拉夫語: tchotki )配合祈禱。祈禱珠的使用,無論形式如何,肯定是古老而廣泛應用的,在非基督教和基督教中都能找到;但是,它在東方基督教具體如何採用還很模糊,需要進一步研究[24] 。當然,從修院的聖像中可以看出,十七世紀開始,祈禱繩已經在東正教普遍使用了。

呼求聖名無疑是《愛神集》的基本主題,但把它成是一本關於耶穌禱文實踐手冊,而沒有其他內容,就是一個致命的錯誤。在西方出版的一些“小愛神集”,由於片面地集中在耶穌禱文上,就可能對該書的總體特徵產生誤導。實際上,在前三卷中,除了赫斯科(Hesychios)、迪亞多喬(Diadochos)和阿爸腓利門(Abba Philimon)外,幾乎沒有提到耶穌禱文。愛神集中篇幅最大的兩位作者,即忍心者馬克西莫斯和大馬士革的彼得(12世紀),根本沒有提到耶穌禱文。只有在最後兩卷中,對呼求聖名才開始佔據中心位置,即使在這裡,多數篇幅也用於其他主題。

因此,當閱讀《愛神集》時,很明顯,編輯們關注的是將對呼求聖名放在更廣的苦修和靜觀背景下。他們不認為耶穌禱文只是一種虔誠的“技巧”,可以脫離整體的基督徒生活去單獨操練。然而,儘管《愛神集》的靈性不能被簡單地歸結為對耶穌禱文的誦讀,但祈禱的實踐確實構成了《愛神集》複雜織錦中的一條重要統一線。

[1] “A Century of Spiritual Texts” 40: Philokalia 1, 310; ET 2, 21.

[2] “Practical and Theological Texts” 16–17: Philokalia 3, 239; ET 4, 28.

[3] “'On Watchfulness and Guarding of the Heart”: Philokalia 4, 26–27; ET 4, 205.

[4] See K. Ware, “Praying with the body: the hesychast method and non-Christian parallels,” Sobornost incorporating Eastern Churches Review 14.2 (1992), pp. 6–35; note especially the strictures of St. Ignaty Brianchaninov and St. Theophan the Recluse, p. 22.

[5] Rose, Blessed Paisius Velichkovsky , pp. 191–92; cf Tachiaos, O Paisios Velitskophsky , pp. 113–14.

[6] Philokalia 1, xxiii.

[7] Philokalia 1, xxiii–iv.

[8] “Century” 4: Philokalia 4, 199; ET Kadloubovsky and Palmer, Writings from the Philokalia on Prayer of the Heart, p. 166. For similar teaching on the recovery of baptismal grace, see Gregory of Sinai, “On the Signs of Grace and Delusion” 1–3: Philokalia 4, 66–69; ET 4, 257–59. Nikodimos also speaks of the reactivation of baptismal grace in his introduction: Philokalia 1, xx. On the sacramental teaching of the Xanthopouloi, see K. Ware, A Fourteenth-Century Manual of Hesychast Prayer: The Century of St. Kallistos and St. Ignatios Xanthopoulos (Toronto, Canadian Institute of Balkan Studies, 1995), pp. 29–32.

[9] “Century” 91–92: Philokalia 4, 284–89; ET Writings, pp. 259–64.

[10] The Mystical Theology of the Eastern Church (London, 1957), pp. 8–9.

[11] Philokalia (Venice, 1782), p. 1207. For obvious reasons, this licenza does not appear in the later editions of the Philokalia published in Athens.

[12] The title page of the Philokalia refers not only to the threefold Evagrian scheme but also to the somewhat different triadic pattern put forward in the Dionysian writings: purification (katharismos), illumination (photismos), and perfection (teleiosis). Within the Philokalia itself the two schemes are sometimes combined, for example, by Nikitas Stithatos (eleventh century). But in general it is the Evagrian terminology that predominates.

[13] “On Prayer” 67, 71: Philokalia 1, 182; ET 1, 63–64.

[14] Philokalia 1, 134–35; ET 1, 155–56; ed. G.- M. de Durand, Sources chrétiennes 455 (Paris, 2000), pp. 134–40. Fr. de Durand questions the Marcan authorship of the Letter to Nicolas, in my view on insufficient grounds.

[15] “On Watchfulness and Holiness” 1–6: Philokalia 1, 141–42; ET 1, 162–63.

[16] Philokalia 1, xx.

[17] “On Watchfulness and Holiness” 5: Philokalia 1, 142; ET 1, 163.

[18] “On Prayer” 5: Philokalia 4, 82; ET 4, 278; citing St. John Klimakos, Ladder of Divine Ascent 27 (PG 88.1112A); cf. Evagrios, “On Prayer” 71 (n. 75).

[19] “On Prayer” 7: Philokalia 4, 85–86; ET 4, 283.

[20] “On the Signs of Grace and Delusion” 3: Philokalia 4, 68; ET 4, 259.

[21] “On Prayer” 7: Philokalia 4, 85; ET 4, 283; cf. “On Commandments and Doctrines” 118: Philokalia 4, 53; ET 4, 240. A “phantast” is one who depends on the phantasia or imagination.

[22] On the meaning of the terms nous and kardia, see K. Ware, “Prayer in Evagrius of Pontus and the Macarian Homilies.” in R. Waller and B. Ward (eds.). An Introduction to Christian Spirituality (London, 1999), pp. 14–30. For further bibliography on the Jesus Prayer, see K. Ware, “The Beginnings of the Jesus Prayer,” in B. Ward and R. Waller (eds.), Joy of Heaven: Springs of Christian Spirituality (London, 2003), pp. 1–29.

[23] See above, n. 66. 即See K. Ware, “Praying with the body: the hesychast method and non-Christian parallels,” Sobornost incorporating Eastern Churches Review 14.2 (1992), pp. 6–35; note especially the strictures of St. Ignaty Brianchaninov and St. Theophan the Recluse, p. 22.

[24] The book of E. Wilkins, The Rose-Garden Game: The Symbolic Background to the European Prayer-Beads (London, 1969), does not shed much light on this matter.

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦