学习和写东西都很懒。但会努力激励自己,大概。

東方主義,多重“邊緣”與審美解放:回顧陳漫事件及其爭議

一、陳漫事件與東方美學

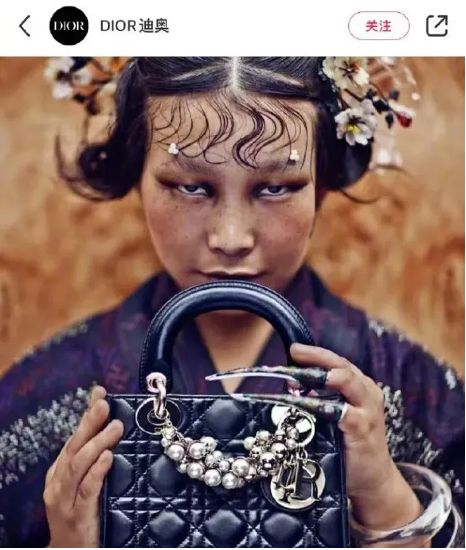

11月下旬,著名攝影師陳漫為法國時尚品牌迪奧(Dior)在上海的藝術展覽拍攝的《傲慢的矜持》系列攝影在社交網絡引起爭議。在這組頗具異國情調的照片裡,女模特的陰沉神色與高度刻板化的面容,被許多網友認為是對亞裔/中國女性形象的醜化。

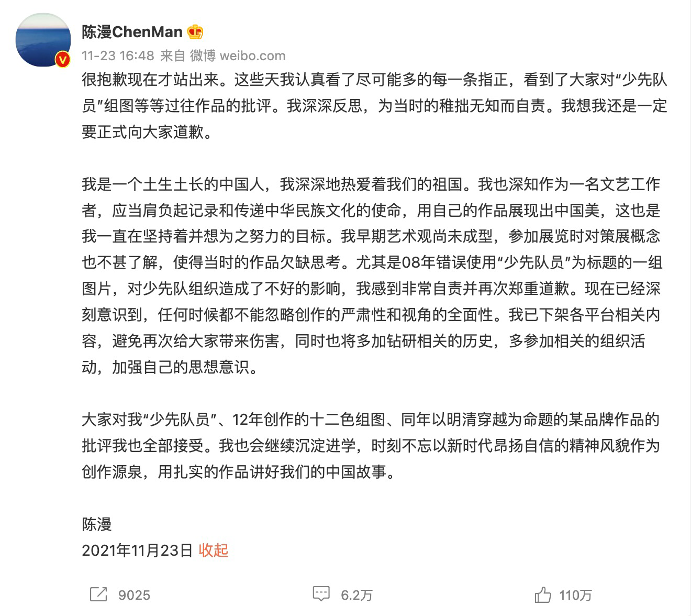

對此,人民網的評論認為:“陳漫的創作自由應予保障,但她習慣於塑造一種迎合西方審美的藝術形象,令人不敢恭維。”[1]11月23日,陳漫在個人微博發文就其攝影作品致歉,稱其早年創作《少先隊員》組圖時“藝術觀尚未成型”,“對少先隊組織造成了不好的影響”,也接受對《中國十二色》和《傲慢的矜持》兩組攝影的批評[2]。

這裡所說的“迎合西方”,指代的是一套西方社會對亞裔/華裔群體的刻板印象。例如,近期在海外上映的漫威電影《尚氣與十環傳奇》因演員形象和對東方習俗、社會的奇觀式再現而在中國受到批評[3]。從歷史上來看,留著兩撇細長鬍子、臉上掛著獰笑、陰險狡詐的傅滿洲(Fu Manchu)更是西方大眾文化中的一個典型東方形象。

事實上,時尚行業對華人女性形象的刻板化處理,在當今中國的文化生態中也並不鮮見。例如,今年6月,清華美院畢業時裝秀的模特曾引起爭議。服裝設計師普遍啟用了眼型狹小的模特,並採用延長眼尾的妝容,被認為暗含了對西方偏見中亞裔“眯縫眼”(slit-eyes)的迎合。

這種在西方長久維持、乃至從西方傳遞到東方自身意識中的特定想像,被文化批評學者薩義德(Edward Said)稱為東方主義(Orientalism)。所謂東方主義,即某些被標識為“東方”的符號和形象,是基於西方對東方的想像而產生和固定下來的。這種對東方他者的再現方式包含了西方對東方的權力和凝視,並通過西方社會的主導性文化體系佔據某種強勢地位。如果這種刻板印象經由西方文化“轉內銷”,被東方自己所內化,便是一種“自我東方化”的表現,即東方通過西方想像東方的方式來想像和表徵自身。上述國內時尚界現象,便可以理解為某種自我東方化的結果。

包括陳漫的攝影作品在內,一系列圍繞著西方刻板印象的事件所引發的爭議足以表明,作為一種西方知識霸權的東方主義,在這個“文化自信”的時代已經越來越為中國人所覺察和反感。不過,東方主義作為文化批評概念,不僅在實質上區別於民族主義論述,它所指向的對像也可能處於更為複雜的現實權力體系之中。在陳漫事件細節中,我們同樣可以發現多種話語與權力相互纏繞的面向。在對《傲慢的矜持》系列照片的東方主義批評基礎之上,本文想要深入這一議題的細節,以發掘和激活關於權力、美學與他者的進一步思考。

二、《中國十二色》中的東方與多重中心—邊緣關係

在陳漫事件中,對她的批評從最初為迪奧拍攝的《傲慢的矜持》延伸到了她此前的其他作品,如2012年拍攝的《中國十二色》。然而,如果我們仔細審讀《中國十二色》,會發現其中的女性模特並非都是“眯縫眼”,給觀者留下“眼睛偏小”的印象,部分原因可能在於所有模特都閉上了左眼。事實上,陳漫曾解釋,在拍攝中啟用普通人和許多少數民族模特,是為了通過鏡頭展現“真實的中國年輕面孔”[4]:

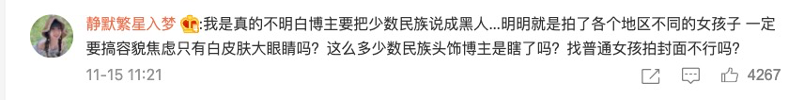

與此同時,一位微博時尚博主這樣描述這組圖片:“陳漫早期拍攝的作品《中國十二色》,也是她最出名的作品,中國女性在她的鏡頭里卻沒有展現出中國女性之美,有的像黑人,有的像印第安人,總之就是不像中國人。”[5]

有網友在評論區表達反對意見,認為照片只是拍了“普通女孩”和“各個地區不同的女孩子”,不該在審美標准上只認可“白皮膚大眼睛”。不過,來自媒體和網友的批評指向以及陳漫的致歉範圍,都將《中國十二色》包括在內。

陳漫事件在文化生產、社會輿論場域產生的種種爭議和張力,為我們打開了質詢的空間。這些爭議實質上圍繞著中國的再現(representation)問題而展開。即,我們為什麼能夠說,以某種方式表現“中國”是正當的(或是不當的、成問題的)? “中國”背後的主體是誰,誰能代表“中國”?特別是在陳漫事件中,“中國”的再現應當被置於何種語境中,才能產生恰當的理解,並為一種批判性視角的建立提供基礎?

我們或許要先從對女性形象的審美評價,即“好不好看”開始。人們認為陳漫所描繪的女性並非在一般中國民眾眼中的理想女性,這種判斷似乎是以大眾審美偏好為基礎的。然而,這種審美偏好的形成實際上不能僅通過西方—東方之間的相互關係來把握,而是內嵌著更廣泛的、多層次的社會權力關係。

我們所說的“中國人喜歡的長相”,與其說是某種“本真”中國美的體現,毋寧說是近十幾年來在中國演藝界頗受歡迎的女性容貌特徵。大紅大紫的熒幕女星大多有著高鼻樑、雙眼皮和輪廓分明的臉龐,而這些特質比起東亞人,在歐美人的容貌中更為常見。正因如此,迪麗熱巴、古力娜扎等少數民族女演員在外形上被認為具備“天生”的優勢。但只有當特定群體的容貌特徵迎合大眾的歐化審美時,才會被大眾指認為一種合法的“異域風情”,《中國十二色》鏡頭下的普通人無疑未能作為主流表述中的異域之美得到認可。

當特定的容貌特質在主流文化中被視為美的象徵,它們在整容醫美產業中也就日漸流行,乃至形成所謂“網紅臉”、“混血臉”的戲稱。對身體的改造固然體現了中國女性追求美和身體自主的積極一面,但也不可否認,具有共性的“改造”目標同樣暗含著後殖民文化權力在身體審美領域的運作。

主流審美的歐化並未受到太多指摘,而那些毫無疑問屬於中國的外表、膚色卻被意外地遺忘在定義之外。這是為什麼?

從事黑人女性研究的牙買加社會學家雪莉·泰特(Shirley Anne Tate)指出:“美不僅僅是個人的問題,也不是內在的東西,也並非'種族'中立的……美,正如'種族'一樣,是社會建構的。”[6]美不是非歷史的永恆之物,相反,美的觀念和標準是在社會歷史過程中形成的,不存在一種本真的、先於特定社會語境的審美體系。

由此,我們可以更好地定位當前關於陳漫的幾件作品的爭議。我們並不反對東方主義的批評視角,而是主張進一步把一系列爭議及其發生語境放在多重的中心—邊緣關係中來理解。其中,西方對東方的凝視是其中的一個重要向度,構成了以西方為中心、以東方/中國為邊緣的一組關係。

但這一多重的、相互纏繞的中心—邊緣關係還包含其他多層次的權力向度。如上所述,評論者對少數民族拍攝對象及其再現的誤認和不滿,標識著根據族群/族裔/民族、膚色固定下來的中心—邊緣關係。

而當有評論聲稱陳漫為范冰冰等一眾知名女演員和自己拍攝的照片是“正常審美”[7]時,“正常”與“不正常”的分界及其所依賴的“本土”審美規範,同樣離不開一套霸權性的社會建構。在商業攝影作品、以及更廣泛的大眾媒介表徵中,女性的理想形像是城市、中上階層、發達地區、主體民族、皮膚白暫的,暗示著富裕、不必從事體力勞動、有教養、文明開化和良善品質。

基於“正常”的評判實質上來源於對“正常”定義的爭奪。在“正常”的美學政治中,中國/本土是一個空洞的能指,有待於在社會文化權力的挾持下得到填充。儘管相貌平凡、來自不同民族的女性毫無疑問是中國形象集合的一部分,但這一實體身份並不能自動轉化為對“中國”之符號位置的合法佔有。

理想女性在大眾文化中被稱為“女神”,然而,擁立女神的話語卻包含著地域、城鄉、族群等多層次的社會和文化不平等。在陳漫攝影作品及其爭議中,不僅有來自西方對東方的凝視和再現,還體現了“東方”內部的權力階序和多種中心—邊緣關係的在場。

三、作為異質性和作為審美對象的東方

在公眾輿論中,也有一些時尚界、文化界人士認為,對陳漫的指責是由於中國公眾不能接受審美的差異,或者未能理解西方時尚界接納亞裔女性形象的“進步性”。如果說東方的內部是多元的,那麼對於佔據凝視位置的西方,其內部是否可能存在某種另類/替代性表述(alternatives)?時尚文化體制對差異乃至進步的追求在多大程度上能夠為陳漫作品中東方形象的再現辯護?

在傳統的主流西方審美語境中,亞裔群體較為常見的細長眼型等容貌特徵,經常附著有負面的價值判斷。一項上世紀90年代的研究發現,亞裔美國女性熱衷於通過整容手術改變眼皮和眼角的形態,以便於她們擺脫“呆滯”、“被動”、“心胸狹窄”等傳統亞裔刻板印象[8]。

而西方時尚界審美與主流審美之間往往存在一定的距離。社會學家齊美爾(Georg Simmel)認為,時尚一方面試圖提供某種普遍規則,另一方面又“滿足了對差異性、變化、個性化的要求”,並且塑造自身階層、圈子的文化正當性[9]。因此,儘管西方商業時尚界一貫被指責為製造身體羞恥(body shame)和身材焦慮,但在一定程度上,求新、求異的文化訴求也促使其逾越既有的審美規範。

因此,西方時尚形象設計時而反主流而行之,以此重申差異和(相對於西方主流/中心的)邊緣之美的正當性。兼具黑人、跨性別、同性戀、女性身份的模特傑瑞·瓊斯(Jari Jones)為時尚品牌Calvin Klein拍攝的紐約街頭巨幅廣告,表明即使一個人屬於少數社群、擁有豐盈的體態,仍然可以張揚自己的美。

以積極的方式呈現傳統主流社會的他者形象,也在陳漫的部分作品中通過對模特形象的差異化、平民化選擇得到體現,展現了一個多元的中國。然而,我們會發現,在這部分對東方相對多元化、異質性的表達之外,如《傲慢的矜持》這類作品實際上並未作出擺脫亞裔刻板印象的努力。

對東方作為邊緣/他者的視覺再現,卻有意無意地與既有的、包裹著極大偏見的亞裔認知慣性相接合,這似乎無法簡單與傑瑞·瓊斯的大膽表達並舉。顯然,時尚並不如齊美爾所說“對現世的生活標準完全不在乎”。近年來與西方時尚品牌相關的刻板印象指控屢見不鮮,這些被篩選、塑造和“典型化”的亞裔女性形象的一再出現,意味著時尚領域的文化生產邏輯不是打破、而是最終服務於對他者偏見的固定和結構化。

一篇針對西方時尚中東方主義的評論曾援引紐約大都會博物館服裝學院首席策展人安德魯·博爾頓(Andrew Bolton)在《朝向表面美學》(Toward an Aesthetic of Surface)一文中的美學觀點:“設計師的意圖通常在理性認知之外,較少被政治的邏輯影響,而更多地被時裝的邏輯引導,追求一種表面美學,而非文化本質。”[10]這無異於宣稱,文化元素只是隨手取用、可以肆意拼貼的素材。對此,評論者一針見血地稱之為“潦草的去政治化論調”。

那麼,要如何理解這種“去政治化論調”背後的政治邏輯?日本思想家柄谷行人在《美學的效用:<東方學>之後》一文中提供了一個可類比的案例:當西方人於19世紀後期發現浮世繪時,這一日本江戶時期的市井文化震撼了法國印象派畫家,浮世繪也被奉為超越了西方繪畫的先鋒藝術品。柄谷評論道:

法國人對這些藝術的好評只是美學的讚譽,他們無非是要把這些東西吸收到自己的藝術裡。這一點,正是由於製作它們的人們已經被殖民地化,並且隨時都可以被殖民地化才得以可能的。然而審美主義者往往忘卻了這一點,他們以為,拜倒在對方藝術之美的面前就等於尊重其為對等的他者。 [11]

在這裡,東方的文化/形像是作為一個被去歷史化的、異質於西方的他者文化/形象而呈現的。無論在浮世繪的例子還是博爾頓的觀點中,東方都不過是藝術家和設計師(往往來自西方或服務於西方雇主)眼中的“文化展品”,陳列在西方恢弘的博物序列中,並被用於激活西方自身的創造力和活力。

柄谷進一步指出,東方之所以能夠被轉化為純粹的審美對象,恰恰是依賴於將這種東方之再現方式所依賴的歷史語境懸置、放入“括號”才得以達成的。在他看來,包括浮世繪在內的非西方事物的審美化,是與西方殖民體系的擴張同步展開的過程。而通過把某些關於東方的知識的現實條件——歷史、利益、權力關係——置於“括號”中,一個審美化的、安全無害的東方才能得到讚譽。

回到陳漫的創作,如果我們接受她對《中國十二色》的解釋,特別是她對於表現一個多元的中國、普通人的中國的藝術承諾,那麼也就不能輕易將《傲慢的矜持》接納為西方時尚審美語境中所謂差異性的註腳。只有將照片中女性形象的歷史和政治從“括號”中取出,將殖民史、黃禍論和“眯縫眼”放到創作者和被再現的人民的目光下審視,攝影師的鏡頭才可能真正具備變革的潛能。

四、東方內外,審美解放如何可能

我們通過對陳漫作品序列及其爭議的解讀,試圖聯結更大的社會議題:在東西方以及更廣闊的全球與本土語境下,文化生產的公平、正義如何實現?

東西方在文化領域的結構性不平等加劇了包括東方主義在內的一系列文化景觀。西方依托強大的文化、藝術、消費品產業,往往對東方的認知與再現享有霸權。這種霸權導致了西方對東方的認知暴力,即以西方為中心來想像、拼湊、發明東方,甚至讓東方內化這種想像,相信西方能夠比東方更正確、更有資格地談論東方。

與此同時,正如我們已經指出的,這種不平等並不僅僅在西方—東方這組中心—邊緣關係中存在,它實際上在一個多重權力構成的坐標系中運作。正如我們對“中國人的審美偏好”和對陳漫相關批評觀點的分析,本土社會的審美價值也根植於具體的社會文化結構,即由階層、城鄉、地區、族群等社會範疇——這些範疇既是政治經濟的,也是文化想像的——構造出的多重中心—邊緣體系,並通過在這一體系中的相對位置對“社會”的美學標準作出不均衡的貢獻。

因此,審美的解放的不僅意味著打破東方主義的桎梏,並且要求對各種社會建構背後的權力關係保持反思。它不可能通過與其他社會領域的獨立來實現,不可能通過與現實世界活生生的歷史相隔離來實現,因為美學觀點的建立、人們作用於審美的感官和意識恰恰發生在這個此岸世界。相反,只有擁有去掉各種“括號”的決心,對任何審美的刻板化和排它傾向保持警覺,社會——無論東方還是西方——才可能建立真正自主、包容的審美形態。

或許我們應該期待在公共領域看到更豐富的形象:女人和男人,體態豐盈的人和纖細的人,不同族群和性取向的人,農民和工人,身有傷疾的人。 Ta們都可以是美的。

歡迎訂閱微信公眾號“蜉蝣型幽靈”(ID:gh_ff416309254e)。

參考文獻與相關鏈接

[1] 人民網評,《迪奧“審美”翻車:藝術可以冷門,卻不可以邪門》,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMTA5MDc1Mw==&mid=2247494720&idx=2&sn=e8173e7f793c150dbcdc184e3e79023f&scene=21#wechat_redirect [2] 微博(陳漫ChenMan),https://weibo.com/1498522714/L2PijfFHO [3] 深焦DeepFocus,《被大陸拒絕的<尚氣>,被國人拒絕的華裔》,https://mp.weixin.qq.com/s/nC7UzC10rKHS9pGLat1iJw [4] RADII. November 18, 2021. Netizens Attack Photographer Chen Man Over Image in Dior Art Exhibit. https://radiichina.com/chen-man-dior/ [5] 微博(FashionWeek),https://weibo.com/2481058012/L1zitlRLV?refer_flag=1001030103_ [6] Tate, SA, K. Fink (2019) Skin Colour Politics and the White Beauty Standard. In: Liebelt, C., S. Böllinger, U. Vierke (eds.) Beauty and the Norm. Palgrave Studies in Globalization and Embodiment. Palgrave Macmillan, Cham. [7] 文化產業評論,《陳漫作品:審美可以多元,態度不可雙標》,https://mp.weixin.qq.com/s/pleMnw-bka3XqhGfEEnIHA [8] Kaw, E. (1994) “Opening” faces: the politics of cosmetic surgery and Asian American women. In: Sault, N. (ed.) Many Mirrors: Body Image and Social Relations, pp. 241–65. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. [9] 西美爾,《時尚的哲學》,費勇、吳菁譯,北京:北京文化藝術出版社,2001. [10] 界面新聞,《從杜嘉班納到維密天使:西方如何想像東方? 》,https://www.jiemian.com/article/2643010.html [11] 柄谷行人,《美學的效用——<東方學>之後》,載於《民族與美學》,薛羽譯,西安:西北大學出版社,2016.

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…