围炉,大学生思想、经历的交流平台。以对话为载体,发现身边有意思的世界。 香港大学|上海纽约大学|复旦大学|香港城市大学|香港中文大学|北京大学|中国人民大学 | 清华大学 | JointU综合联校 | 哥伦比亚大学

对话范子懿:游戏制作人会梦见“电子海洛因”吗? (二)|围炉·CUHK

2

对电子游戏本质的哲学观察

童|您为什么选择从事电子游戏制作行业?

范|其实进入游戏制作这行挺阴差阳错的。一开始我是打算继续读书的,因为大学期间研习的都是人文科学相关的东西,但是当时学术界出了一些乱事,让我觉得学界的风气并不如我所想像的那么好,所以学术这条路就没有继续走下去。回国找工作的时候,也因为自己所有的知识储备都是学术方面的东西,没有什么职业目标或者工作经验,所以找工作也是随缘地找。后来正好有一家游戏公司向我抛出了橄榄枝,我就进入了这个行业,刚入行的时候是负责撰写剧情、世界观设定一类的编剧工作。因为自己是长期的游戏玩家,所以个人兴趣也很强,就一直坚持做到了现在。

童|您认为电子游戏本质上是什么呢?

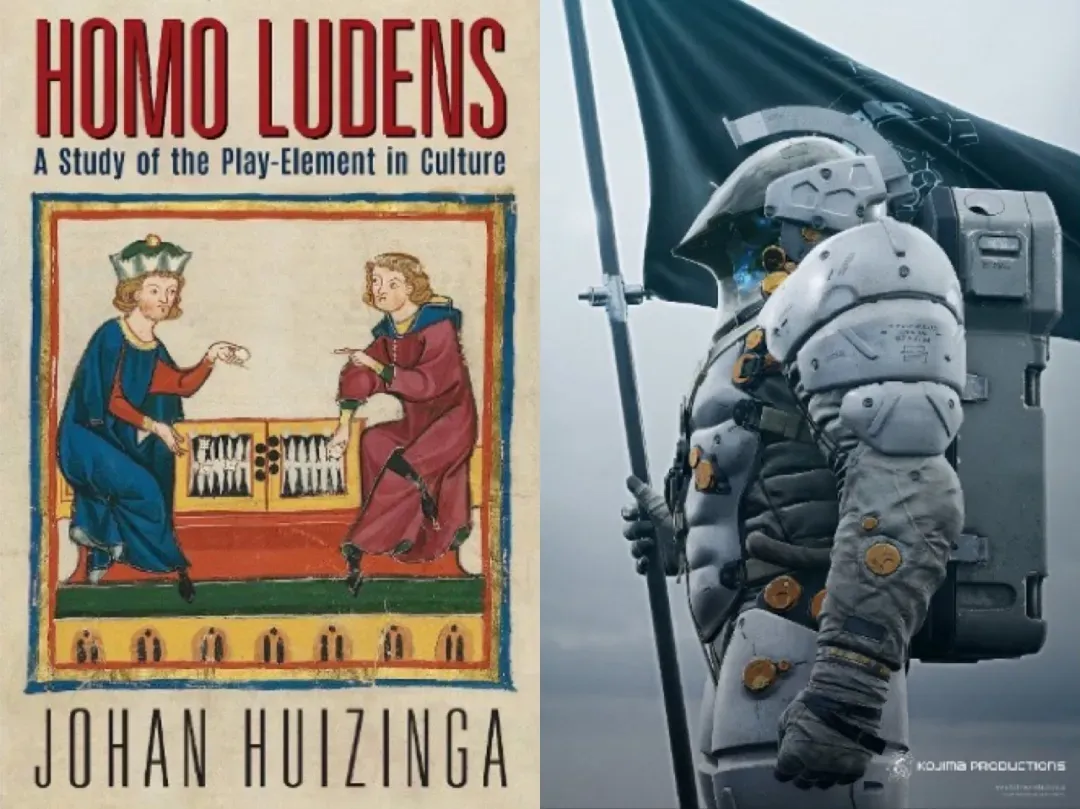

范|要回答这个问题, 我想从荷兰学者Johan Huizinga的一本书《游戏的人》[1](Homo Ludens)开始说起。这本书成书大概在1930年前后,是一个前电子游戏(pre-videogame)的研究。它研究的不是电子游戏,是一般意义上的“游玩”行为。具体来讲,它考察的是“游玩” 这一行为在人类文化生活里的作用,是一个文化人类学的研究。

这本书提出的观点是,“游玩”在人的文化生活里面是非常正当的行为。在人满足一些基本的生存需求满足后,人必然会去做一些“游玩”的事情。此外,还有一些别的生物学研究来支持这个观点,论证“游玩”这种行为对于大脑的发育和人类的智慧进化有相当的帮助。所以,“游玩”这种行为从各种意义上都是很自然的; 或者说,“游玩”就是与生俱来(intrinsic)的行为。

咱们把这个话题说回电子游戏。电子游戏本质上其实也是游玩的一种形式,只是它内容的分发管道是通过互联网,并且有更强的互动形式和体验。所以在我看来,电子游戏只是支撑人类“游玩”行为的一种载体,只是当代电脑和互联网科技让它发展成了它现在这样的形式。

童|您本科和硕士分别在国内和海外的大学研习了哲学和神学,您如何看待哲学、神、电子游戏这三者的关系?

范|哲学和电子游戏的关系我在前面谈《游戏的人》这本书的时候,已经提到了一些。不过这里可以再做一些补充。 70年代的时候有一本哲学书叫《蚱蜢》(Grasshopper)[2]。 《蚱蜢》和《游戏的人》这两本书,都从哲学和学术的角度去探讨游戏是什么。

《蚱蜢》这本书是一个柏拉图式的对话,内容也引用了《蚂蚁和蚱蜢》这则著名的伊索寓言作为背景。故事情节很简单:秋天的时候蚂蚁在准备过冬的东西,蚱蜢在玩; 冬天的时候蚂蚁活了下来,蚱蜢冻死了。在《伊索寓言》里,作者想向读者传递的资讯是“我们要像蚂蚁那样生活”。但是在《蚱蜢》这本书里,它反而提出这样的一个问题:我们是不是可以像蚱蜢一样生活?作者把蚱蜢的行为归结到一个叫“lusory attitude”的概念上,这个词可以被翻译为“游玩精神”。 “lusory”这个词也是前面《游戏的人》(Homo Ludens)中“Ludens”(游玩)一词的拉丁词词根。

作者做了一系列哲学考察,他提出一个人无论做任何事,哪怕是纯粹为了求生而做的最繁重的劳务工作,这个人做这件事情的时候至少会有一点点的“游玩”的态度在其中的; 即使这件事的乐趣极微,但人总是能尝试去享受这一点点的乐趣的。虽然这只是一个哲学上的考察,不具备太大的社会价值,但至少我个人是很为这个观点而感到欣慰的。这是一些学术界的观点。

至于我个人认为哲学和电子游戏之间有什么关系,其实我当时读书的时候也思考过这个问题,而且还专门写了一篇文章来讨论这件事。这篇文章很老了,但是我现在回忆起来也还算支持里面的观点。文章题目叫《苏格拉底与魔兽世界》。

苏格拉底是一个被城邦所驱逐的人,而电子游戏在很多意义上也是一个被当代社会所“驱逐”的一项活动。我当时在试着写这篇文章来比较它们的相似之处。从结论来看,这两者的“不被喜欢”是类似的:它们对于无论是哪一个时代的掌权者来说,都是“disorder”的东西——这跟我们之前聊“成瘾”的时候提到的“disorder”的那个问题是一样的。有人来定义什么是正常,什么是“order”,福斯对一个东西有了设想,就会驱逐掉不符合他们设想的东西。苏格拉底被指控的两条罪状是“不敬城邦的神”和“败坏青年”,而电子游戏被现代社会驱逐的罪状也是“败坏青年”,不难见到其中的相似性。

至于“不敬城邦的神”这一点,则要展开说一说。我们解构并重新建构这个“罪状”,就得了这个问题:现代人到底应该对什么东西保持敬畏?我硕士读神学的时候,也和我的同学们讨论过类似这样的问题,但我在多数情况下没有他们的宗教意识。他们更在意的是,我作为一个生活在二十一世纪的虔诚的基督徒,在大家都相信科学能够给我们带来这么大的帮助的情况下,我该如何去看待我的信仰,我该如何去相信上帝?这个提问是包涵了伦理学和本体论上的意义的。

说回来“现代人该对什么东西保持敬畏”这个问题。它不仅是基督宗教的问题,它也是现代社会每一个人的问题。但在这个问题没有得到一个本体论和伦理学上的解答的时候,只能通过一种权力的管道让所有人“敬畏”并服从秩序。我有一个掌权者,我有一套统治的意识形态,然后当我认为你的活动不符合我的意识形态的时候,我就把你驱逐掉。在《理想国》里,苏格拉底自己也说过要驱逐诗人,对吧?说到底,这个问题背后是带有很强的政治性的。

所以,两个时空的社会对苏格拉底和电子游戏的讨论和定义,已经不是纯思辨或纯理念的讨论了。它并不是一个福斯可以通过正常的对话和伦理学探讨这个人或东西到底是不是善的得出结论的问题; 这其中还有很多权力关系。

童|大部分人会觉得哲学和神学是比较小众的学科。学习哲学和神学的经历对您制作游戏有什么影响吗?

范|影响还是挺大的,大概有两个方面。第一个是在受到相对扎实的人文科学的学术训练后,我被锻炼出来比较强的文献学能力,知道有很多东西可以去求助于前人的智慧。遇到不懂的东西我可以去查资料,我知道去什么地方查,尤其是因为学术书籍之间的索引关系会列得很清楚,所以我很容易根据这个脉络去找到我想要看的东西,最后我可以进步的比较快。步入社会之后,我越来越觉得生活中的绝大部分问题都是开卷的问题,是可以去找答案的。所以在工作上我遇到一些超出我当下知识、能力范围的事情,我通过正确的学习,也能很好地给出我的“答案”。不过这项能力是人文学科的学生都多少具备的,不算是哲学的特色。

第二点确实是来自于哲学学科的训练的。我认为真正困难的问题永远是价值判断的问题,而哲学学科的学习则是一个我不断自我训练去做恰当、完善的价值判断的过程。拿刚刚谈到的苏格拉底的那个例子来说,群众做了他们的价值判断,又根据价值判断的结果而决定他们的行为,最终他们选择杀掉苏格拉底。我们从后世的角度来看,这大概是一个不太好的价值判断,毕竟他们处死的是一比特我们认为非常伟大的智者。所以,有能力做好的价值判断是很重要的。

价值判断同样存在于我的工作当中。我在和玩家接触的过程中,我个人的姿态是比较低的,我觉得现代社会内容创作者都需要有这样的自觉。和我一样的内容创作者只是作品的产生和传播的这一完整社会关系里的一部分,而我们要扮演好我们这部分的角色。从这个角度去看内容创作的话,我们的角色就削弱了我们作为创作者本身的权利,但同时它也加重了我们身上的责任,我们身上最重的责任,就是需要去明白我们能够为大家传递什么,应该向大家传递什么。

在古希腊,苏格拉底喜欢干的一件事情就是在路上遇到个人就跟他聊,他觉得通过和雅典人进行哲学思辨,他能帮助雅典人获得更高品质的精神生活。在当时,苏格拉底不用去思考自己要输出什么观点, 我们今天称他的这种对话形式为“苏格拉底式对话法” (Socratic Dialectic);他对于城邦的影响仅限于他对话的几个对象,而且因为是街头的随机谈话,有效输出的内容的程度也有限。总体而言,如果苏格拉底也是一个内容创作者,他的行为对于整个大环境的作用是比较小的。

但是,现在互联网的机制是一个将事物极化的机制; 它会放大一些已经很强的东西,然后一些已经处于弱势的东西会越来越弱势,这整体上是一个正回馈回圈。所以,当我参与到互联网传播机制当中时,我发现我的声音不会只限定在一个小范围里,而是会被很多其他的机制放大的。当我的声音被更多人听到的时候,我一定会兼具更多的社会责任。然后在这个时候真正困难的问题就来了:我可以说什么,我应该说什么。这是一个很困难的问题,我觉得可能每个人都要花很长的人生去解答吧。

童|如果未来您有了孩子,您会怎样引导TA接触电子游戏?

范|我当然希望游戏能够成为TA成长过程中的一部分。因为游戏作为一个传播媒介而言确实很强大,很多概念和智慧是能够通过游戏去传达的。不过,很多其他的媒介里面依然有很有力量的东西,比如一些文学作品的精髓可能永远无法通过游戏被传达。所以,我希望TA能从游戏中受益,但我也希望TA的视野不仅仅限于游戏这一单一媒介。我觉得最好的办法是我给到我的孩子一个足够开放的环境,让TA能去接触TA想接触的东西,尝试各种可能性,而最终的选择还是TA来做。

童|感谢您参与这次采访。

范|好的,也谢谢你。

注: [1] Johan H. Huizinga. Homo Ludens: a Study of the Play-Element in Culture. [2] Bernard Suits. The Grasshopper.

文|童俊博

图|来自网络

微信编辑|李婧轩

matters编辑| Marks

稽核| Ronnie

围炉(ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应选单栏目

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…