我希望我在寫的最終只與我自己有關,但在那之前我不會知道,只好當起關注表。 https://github.com/locharp/asylum_daily

庇護日報#16

更新或編輯版本可以在github上找到。

對不起,這篇文章是為我自己寫的。最初開始寫這篇文章只是為了我自己的參考。但指控,官方否認某人所說的話讓我想保持記錄。這可能意味著事情可能會很快變得更糟,好像還不夠糟糕。

我每天都在我選擇的國家寫這篇文章,這讓我很痛苦。

可惜這變成了恥辱。

類似於我們的家如何成為一個恥辱。

我為自己的無用感到羞恥,

但不是因為這種恥辱。

20221109

10:00

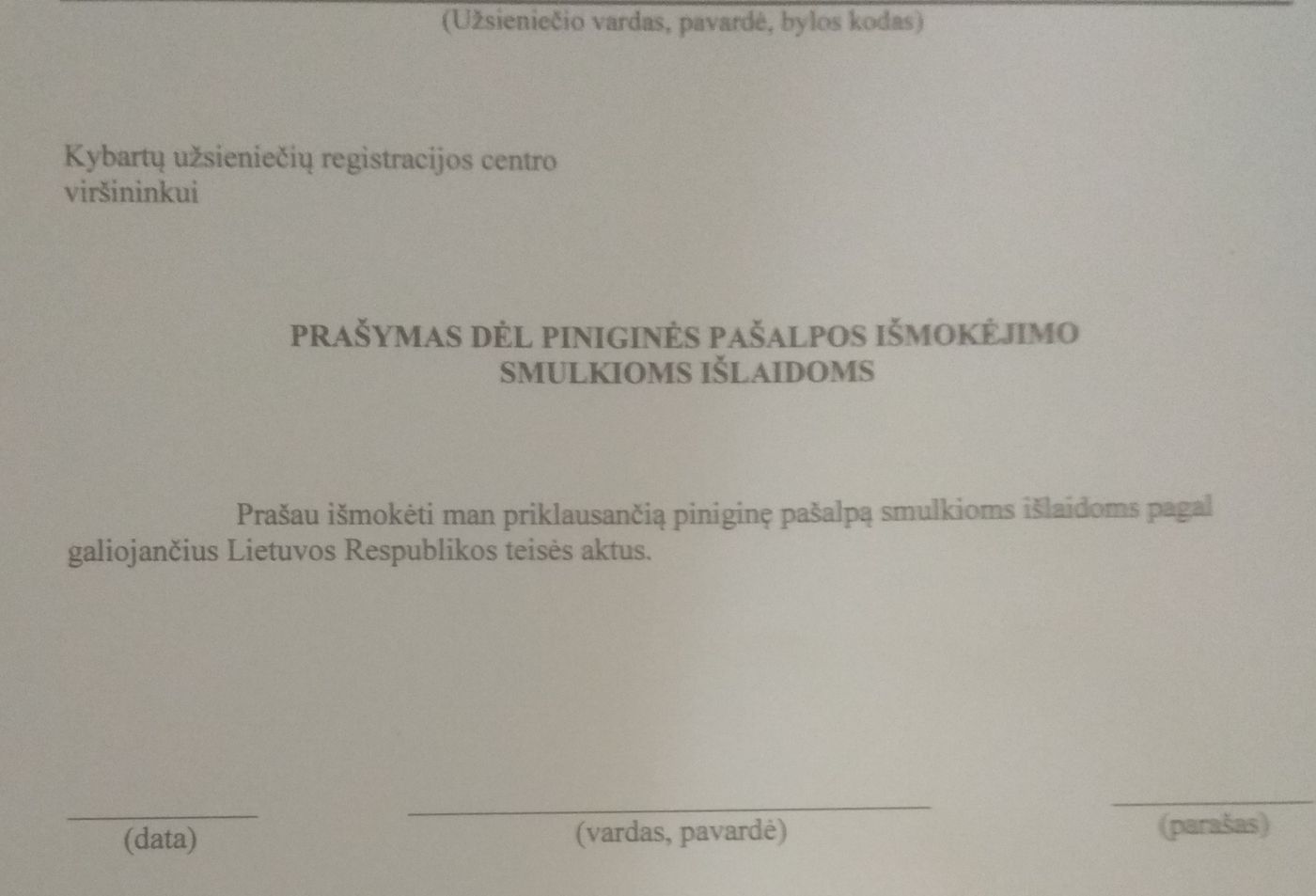

被告知去同一層的軍官室。裡面是前面的軍官制服的女性和2個翻譯。被告知如果我不簽署該申請,我將無法獲得津貼,因為這是一條新規則,每個人都必須簽署該申請才能獲得津貼。被問到新規則是從哪裡來的。重複了幾次網站的地址,而不是立陶宛的一句法律。最後,我問她為什麼不能給我地址,她說是因為我沒有給她看我的電話。不明白為什麼她可以在紙上寫下句子但不能寫地址。我還被告知我必須在 2 小時內做出決定,因為他們將分發津貼。我說她本可以早點告訴我,而不是留 2 個小時讓我翻譯和理解法律。她說她不能每天和我說話。我問她到底在說什麼,我沒有讓她每天都跟我說話。最後,我終於看到了一個有文章的網站。從她的手機屏幕上拍下了地址和法律的照片。最後一張照片看不清楚,但她馬上又拿了電話,我不能再做了。很好,仍然比我上次預期的要好得多。到最後,我問了她的職稱和員工證,她說不想告訴我。

大約2個小時後,房間裡唯一的室友被告知去領取零用錢。我沒有被告知去。幾分鐘後我自己去了房間。他們剛剛離開,我在樓梯上找到了那個女人。我告訴她我沒有找到任何關於申請津貼的新規定。她說它在哪裡,但我看不懂立陶宛語,必須稍後檢查。根據我當時的理解,我說這似乎是申請庇護,我提出了她所指的法律並不新的問題。她問我是否了解法律並像往常一樣離開說她很忙或類似的東西。我跟在後面,但停在了她與其他人會面的房間的門外。我再次檢查了法律,發現它確實說明了申請津貼的內容,同時還記得我已經在 Pabrade 簽署了類似的文件。

我在房間外等著,有人出來敲門。她讓我關上門等著。

當她出來時,我告訴她我相信我已經在帕布拉德簽署了津貼申請。她說她沒有看到那個記錄,所以她要求我們重新簽名。我忘了再次質疑她為什麼說這是一條新規則。她問我是否在 Pabrade 中問過問題以及答案是什麼。我說大部分時間都沒有回复。她說這裡也一樣。在這次談話中,她比以前更有耐心,但最後一次指責我不想交流並大喊大叫。我反駁說恰恰相反,當我只是要求拍照時,她對我大喊大叫並使它變得很難。她說過幾次,她在談話中幫助了大家很多。我說她提到另一天她在計算機系統上看到我的尋求庇護者在一個月前登記,根據她的話,我的記錄似乎有問題。她說她也有同感。我問她能不能看到我狀態的變化。她說她可以,並且她會在後天(即明天)通知我。我說我不催她,她可以慢慢來。她說她也會檢查其他人,所以她也會檢查我的並在第二天通知我。她說,但是,我必須決定是否立即簽署申請表。我回答說我不能,因為我需要先知道發生了什麼以及我的狀態發生了什麼。她說這沒有意義,因為這兩件事是無關的。我之所以這麼說是因為它是為尋求庇護者提供的津貼,而且我可能很久以前就簽署了一份申請。她多次重複說我的身份變化與我無關,讓我在申請表上簽名或寫我拒絕接受,她的同事已經帶著錢離開了,所以那天我拿不到錢。每次我都回答說,在做出決定之前,我需要清楚或至少更清楚地了解正在發生的事情和發生的事情。最後,我問我如何得知我的狀態發生了什麼。她走到董事會(我們在走廊裡),指著一張紙條,告訴我請求的程序。我說她告訴我她會在第二天通知我。她說,因為我說我會在她開始離開時簽署申請。我說我從來沒這麼說過。她指責我不想交流。我問我怎麼不想交流。她當然沒有停下來。好吧,這是個愚蠢的問題,她甚至說上次我要求拍照時我浪費了“寶貴的時間”,而她是那個一直在移動報紙的人。

在我寫這篇文章的時候,一位男翻譯(不是凌晨 2 點的人)來到我的房間,讓我去教室,說警察想和我談談。我問那是誰,是關於什麼的。他說他不知道。我說我不太記得我們下樓時他是誰。他說他是一名翻譯。到了教室,是同一個女生。她在和別人說話,翻譯進來,說4分鐘,我在外面等。等了 4 多分鐘,也許是 14 分鐘,但至少不是 40 分鐘。這是小事,但我是故意寫的。僅供參考,總是被告知她很忙,我是一個等待其他人先完成的人,以及所有其他事情,這種瑣碎已經成為我生活的重要組成部分。我猜如果我從不談論它們,就很難解釋為什麼它們不只是在我需要的時候“發生”。

女的說她看了我的記錄,問我有沒有興趣。我回答了一些問題。她說她發現我的身份從四月開始就是尋求庇護者,從那以後就沒有其他身份了。可能是因為我沒有在 Pabrade 中心簽署申請,所以我之前沒有得到津貼。我回答說,她說她在計算機系統上看到我在上個月之前被登記為尋求庇護者。她否認她說過。口譯員說他在(是的,他在。那次談話中,其他人來的時候,她在處理其他人的案件時,我問了他一些事情,因為他當時也試圖說些什麼,他說等她)他可以確認她沒有。他說她說也許就是這樣。我說不,如果是這樣的話,她不可能說“她在計算機系統上看到”我的庇護身份是在一個月前登記的。她說這就是她不說的原因。我說她有。他們一直否認。我說我必須指出事實並非如此,但爭論是沒有意義的。她同意了。我說我明白他們在說什麼,並問她還有什麼想告訴我的。她說是的,並重複了申請。我說我必須考慮他們剛才說的話。他們問我要不要津貼。這裡要補充的是,他們不斷重複這兩個選擇:

1,簽署不清楚它是什麼的應用程序

2、或拒絕領取津貼

在早上的談話中,當我上週被要求籤署申請時,我說我不能簽署申請,因為它太不清楚了。但是,如果津貼是針對尋求庇護者的,並且我確實是尋求庇護者,我願意領取津貼。

這次我說我絕對可以使用津貼,因為如果我有足夠的錢或足夠的錢,我一開始就不會來中心,但我不能在那個不明確的申請上簽字(畢竟不是已經發生)。這位女士說,申請表是正式的。我又問我能不能寫一個更清楚的。答案是否定的,她說我得問部長。早上,我還問她是否可以在申請表上寫下她的解釋,答案也是否定的。翻譯過來說很清楚,是給尋求庇護者的津貼。我說他們可以解釋清楚,網站上也寫得很清楚,但問題是我要簽名的文件不明確。類似的重複了幾次,女的說她需要離開,我也沒有看到重複的內容,最後一個說話的是翻譯。他說他學法律(或者學過,不確定),很簡單,要么我簽字拿零用錢,要么我不簽字拿不到。我只是輕輕揮了揮手,因為我沒有改變它。

在這次談話中,她還說我可以找到除她之外的另一位警官。她問我是否問過其他官員。我說大部分時間的答復是他們不會說英語。不是今天她第一次說話,好像我是一個不禮貌的人。

同一天晚些時候再次見到他們。等她和其他人說完,她說完就轉身離開。我跟著說我想問一個問題。她說她想回家。她最後一個完成的男人在我身後說了些什麼。女人回到他身邊,和他聊了幾句,繼續朝另一個方向離開。我又跟了上去,只說了一個簡單的問題。她停了下來。我問她為什麼說這是一個新規定,我們必須在申請表上簽字才能獲得早上的津貼,她說的新規定是什麼意思。她的回答是,她已經把一切都解釋清楚了,繼續往下說。我說她沒有解釋為什麼她說這是新的。她沒有停下來。

實際上,在某個時候,她說過類似的話已經存在好幾個月了。她要求我們再次簽名,因為她沒有看到記錄。在我看來,它似乎沒有解釋為什麼它會被稱為新規則。

談論新規則。發生了,我還聽說了用餐時的新規則。我們不能帶著食物離開的新規則。當我在那裡吃飯時,我看到很多人被攔住了。一直有很多人把食物帶回自己的房間。但碰巧我最近幾次離開了一些食物。

有很多“發生”,就像我在上一個“香港人”條目中寫的那樣。想在這裡提到其中的一些,但我想這個條目已經足夠長了。只是提醒一下,我並不是說每一個“發生”都必須是“設計”的,但所有這些都不太可能真的是偶然發生的。實際上,它們中的大多數更有可能是有意的。

瑣碎已經成為我生活的重要組成部分。其他部分,無望。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…