一个哲学系学生 把我的灵魂写给你看

行走廣州

之所以取名叫《行走廣州》,是因為我不知道怎麼寫一篇遊記,讓它顯得不那麼像流水賬或是旅行攻略。

混沌的獨居

事實上在真正行走這座城市前,我在南站的民宿度過了混沌的一周。

那週我一邊上著網課、一邊趕幾篇期末論文,還要準備來廣州最重要的事——簽證面談。各種任務堆疊在一起,壓得我喘不上氣。

從奧園廣場到石壁地鐵站需要經過很長一段跋涉,一段沒有上街沿的公路、一段窄得只容半人通過的小路、和幾攤需要踩著小石頭經過的大水坑;晚上沒有路燈,迎面走來的一排工人對我吹口哨。這里和上海南站附近一樣荒涼。因此除了探路和麵談當天,我都沒有踏出過南站區域。我是個孤魂野鬼,有時一整天說的唯一一句話是,“外賣請放門口,謝謝”。

我無法自控地在極度焦慮的狀況下浪費時間。有一天晚上莫名哭了很久,想下回tinder跟陌生人說話,甚至來點one night stand。但我壓制住了這種衝動,因為我意識到:這樣的行為本身並不能給我帶來快樂,最多只能轉移我的注意力,並且背叛的罪惡感將遠大於任何正向積極情緒;另外,swipe機製本身就很消耗精力,會讓我產生自我厭惡的情緒。可究竟什麼能將我抽離出那種處境呢!我好想和一個活人擁抱。我無法與孤獨和解。

不知不覺已經到了居家隔離觀察的最後一天,下午突然收到短信才想起來,我需要在第二個7做兩次核酸。衝去核酸點的路上接到街道辦流調電話,但對方也並不清楚防疫政策。這是一個定時開放的免費檢測點,沒想到廣州也在推行“應檢盡檢”政策,明明沒有任何公共場所需要出示72小時核酸,每個檢測點前都能大排長龍。現場還有保安假模假樣維持秩序,密密麻麻的人群被要求保持一米距離,隊伍最前端距離醫生也有很長一段距離。你不禁想,全世界目前還這麼對待一個流感病毒的,恐怕僅此一家了。

漂泊的實感

第15天早上醒來,我突然覺得一切好陌生,花了一分鐘才緩過來,想起來自己在哪兒。這天上午我要換到第三個住所,任何地方剛摸熟就要搬走,漂泊異鄉的實感從未如此強烈過。

從隔離點出來後,我幾乎沒有按時吃過飯。作為徹頭徹尾的生活廢物,吃不到家裡的飯也沒有學校食堂,頓頓外賣控制不住量和時間,就會吃太少或太多。我迎來了第二次便秘。我有點想家了。

但我所想念的「家」跟真實的「家」並非一個概念。如果回去,我可以預想到定期的社區大篩和惱人的大喇叭,深受防疫政策恫嚇的父母,最重要的是動盪不安的局勢。三個月的封鎖也沒有使得我對荒謬的現實麻木,陷入長期如此的狀態令人疲憊又痛苦。我的意思是,房間裡的大象,你不可能忽略的。

回還是不回,我在動搖。

感知城市

住到解放中路我才真正意義上再次回到正常生活的秩序。

我的住所在如家酒店一個沒有窗的小房間,從復式公寓淪落到這兒總不免產生點落差感,但一百一天在中心城區又夫復何求。當天晚上房間進了只蚊子,凌晨兩點打電話叫前台送蚊香來。這邊沒有公共洗衣機,後來前台給了我一杯洗衣粉。說來可笑,就像我今年封控前沒有自己做過飯洗過碗,此前我也沒有手搓過大件衣服。我邊洗邊矯情地顧影自憐,因為通風不好,衣服悶在房間幾天都沒幹。

走出酒店我正式開始City Walk之旅,優越的地理位置帶來了不少驚喜。

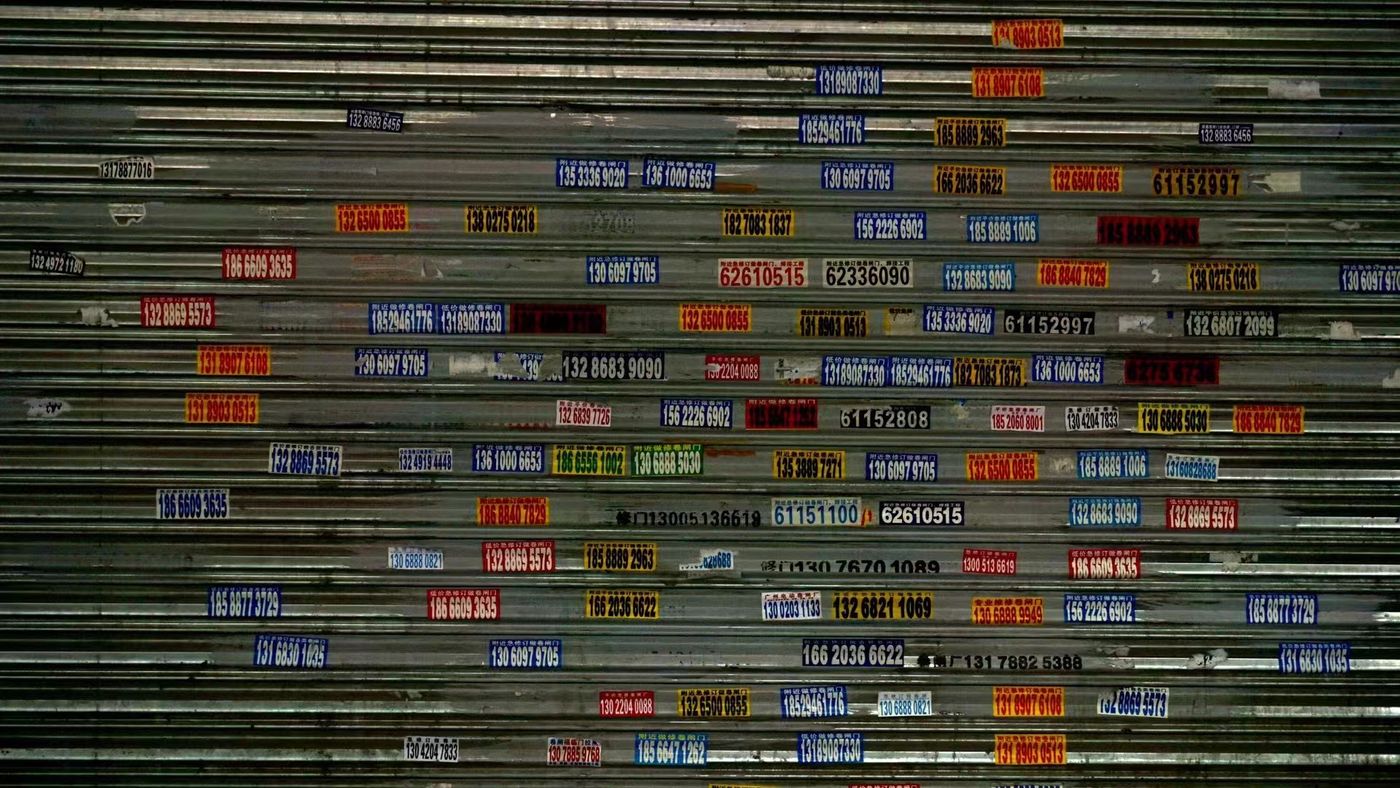

第一天我路過中山六路,這邊簡直是各種小商品一條街,有許多早已在上海消失的小物件,諸如痰盂、卡拉ok咪咪、mp3、碟片唱片等等,還有些每座城市都有的老年人服裝店、五金店和本地小吃。

小巷子裡賣電視的老闆見我舉著相機一通拍,招呼我過去,我尷尬地說自己聽不懂白話。當我不可避免地談起來廣目的,他皺起眉頭板起臉來說“美國人壞,歧視中國人,不及中國人有人情味”,我趕緊中止對話。他讓我想到一周前碰到的mansplain男司機,他也是一聽到我去交換就開始貶低女性價值,大意是國外疫情水深火熱、出國就是鍍金云云。

大約是在上海的交往圈層問題,我從未接觸過思想如此狹隘甚至惡臭的普通人,我倍感震撼。過去從未意識到這其實才是基本盤,衝擊感之下我理解了過去無法想像的事。能上985、有機會出國、能接觸到女權思想的“我們”本就是極少數,只是互聯網讓人產生認知偏差,讓我們以為自己有許多同類。

因而我的第一個深切體會便是,人與人之間是不可能相互理解的。

我接連幾天繼續行走,在老城區感知這座城的精神氣質,荔灣和越秀是我足跡最多的地方。

我從中山六路走到光孝寺,深入北京路步行街旁的居民區,去逛十三行和文化公園。我還去各種本地人才會光顧的老字號。坐在觀綠茶居看著密密麻麻的本地老頭老太操著我聽不懂的粵語愜意聊天,我就知道來對地方了,有天早上隔壁桌的老夫妻見我孤單就來跟我搭話,把他們點的每樣點心都分我一口,心生暖意的同時我仍放不下拘束感;更糟糕的是,每個品種都有我不愛吃的香菇,我不好意思直接吐出來。

同泰腸粉是我對廣州味道的第一印象,但當我臨走前再去回味時,已失去了最初的驚艷;同樣地,紅米腸給我的感覺也是如此。路邊攤的糖水、誤打誤撞去的和平館、聚運茶餐都無功無過,就像上海的老盛昌湯包館一樣。

總之,我病態地想要感受「本地人的生活氣息」。但語言壁壘讓我難於和本地人交流,只要開口就會暴露外地人的身份,甚至連夢裡我都在說“不好意思,我聽不懂你在說什麼”。我在陌生的城市尋求歸屬感,但旁觀者的身份幾乎消除了我融入的可能性。

隨著行走的深入,我漸漸習慣了這裡無常的悶熱氣候和不甜的飯菜。我發現廣州在各種意義上都和上海驚人的相似,至少物價水平是持平的。當我坐地鐵聽到“請以防疫大局為重”的車廂廣播,珠江夜遊看到廣州塔上“永遠光榮偉大的黨”的字樣,我方才大夢初醒,逃離上海並不意味著逃離痛苦,更大的荒謬永遠籠罩在我們的頭頂。

還有幾段值得一提、卻不知放在何處是好的奇遇,就寫在這一小節的末尾好了。正是這些經歷構築起我對這座城市的獨特體驗。

舉著相機行走老城廂總是惹人注目的,有小巷子里赤膊睡覺的男人注意到我,怒吼道“信不信我把你相機砸了再把你搞了”,我不敢出聲,一直瞪著他;也有小商店門口的保安誤以為我是暗訪記者,趕緊讓客人們帶好口罩;有公交車上遠遠朝我的相機揮手比耶的老頭子。

省博有對惱人的情侶,女孩兒總是裝傻問些愚蠢問題,假裝認真地聽男孩兒科普。

去白雲山那天,我在地鐵站門口和一群剛剛中考完的學生們拼車,他們起初覺得我是他們的同齡人,最後AA下來我要付三塊錢車費,看那個男孩都沒開通微信支付功能,我甩下一張五塊就走了,他們還在背後說“謝謝姐姐”。

山上遇到一個北方打工大叔和我同行,他非常照顧我,給我買門票買水,還幫我拍了很多照。但他所輸出的三觀讓我很不舒服,例如女孩兒要顧家、無需太厲害、外國人品質不如中國人,我的感覺就像是不知不覺被人餵了口屎。好在後來在山頂聽到說著上海話的一家三口,我上前搭訕,彼此心領神會是來辦簽證的,我便甩了大叔,跟他們一起下山了。

感知自我

這是我第一次在一座陌生的城市呆這麼久。

一個人旅行可以走走停停,但必須想好下一站去哪裡。新鮮和自由很快會被孤獨和倦怠取代,沒有根基是很容易迷失的。而上海就是我的根。

我發現上海是我認知世界的原點,每到一處新地方我都會將之與我熟悉的上海某地聯繫起來,在腦海中重新體驗一遍當時的感覺。例如,廣州的北京路步行街及其周圍就是上海的南京路,十三行對應七浦路批發市場,沙面周圍對應外灘,珠江就像黃浦江和蘇州河;像是西華路、陳家祠、越秀公園等我來不及去的景點,我也都能想像出它們的輪廓。

中途深圳實習的朋友帶著她的男友來看我,她們驚異於我本地化的旅居方式,喝早茶、喫茶餐廳、打卡博物館。她們五月中就率先從上海逃到廣州,相比之下,她們在廣州的這段時間幾乎混跡於各種商場,因為一線城市在她們看來都沒什麼特別的。想起來那個上海笑話,外地朋友問上海有什麼本地人愛吃的特色菜,上海人回答,“日料”。

我也問自己,不知道撈車、搭台是什麼意思,沒吃過腸粉、雞扎、雞蛋散,沒來過中山紀念堂、南越王博物館,我也能過得很好,那麼旅行的意義何在呢?在有限的生命裡我到底最想抓住什麼呢?

我自問自答,旅行不需要意義,我享受的是拓寬生命體驗本身。

通過感知城市,我也得以感知自己。

再見廣州

防疫政策給普通人帶來太多精神壓力,我總是處於害怕出錯、焦慮不安的狀態。吸取了訂民宿碰壁的經驗,我算好時間做完核酸,卻又因為粵省事的數據沒有同步到全國平台,生怕被上海遣返。連夜打廣州和上海的12345電話詢問實時政策,直到坐上高鐵我還在忐忑。

高鐵的鄰座是個笑瞇瞇的胖阿姨,她見我個子瘦小,上來幫我把箱子提上了行李架。她向我搭話,了解到我是大學生後,請求我加她女兒微信,鞭策鼓勵她好好學習。她看起來是個底層銷售,微信字體調的是最大號,用手寫的方式打字,喜歡髮長段語音和小視頻。她女兒在廣州的一所普高當藝術生,自述自控能力極差。她還以為這是個頭懸樑錐刺股拼命努力就可以翻身的年代,我不願戳破她的美夢,就說了些場面話。

車站見到向我飛奔而來的男朋友,我也忍不住雀躍了。我告訴自己,終於回家了。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…