“To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

病毒算法,全民基本收入,與可編程的世界觀

離線的社交網絡與流行病的傳播

Dominic Tarr住在新西蘭的一條帆船上。他習慣寫JavaScript,在npm上貢獻了四百多個包,包括常用的browserify。

帆船上的生活有個缺點,就是網絡信號差,社交網絡也不好用。所以14年的時候,他開始設計一個協議,讓自己和朋友們在沒有互聯網的情況下也能保持聯絡。

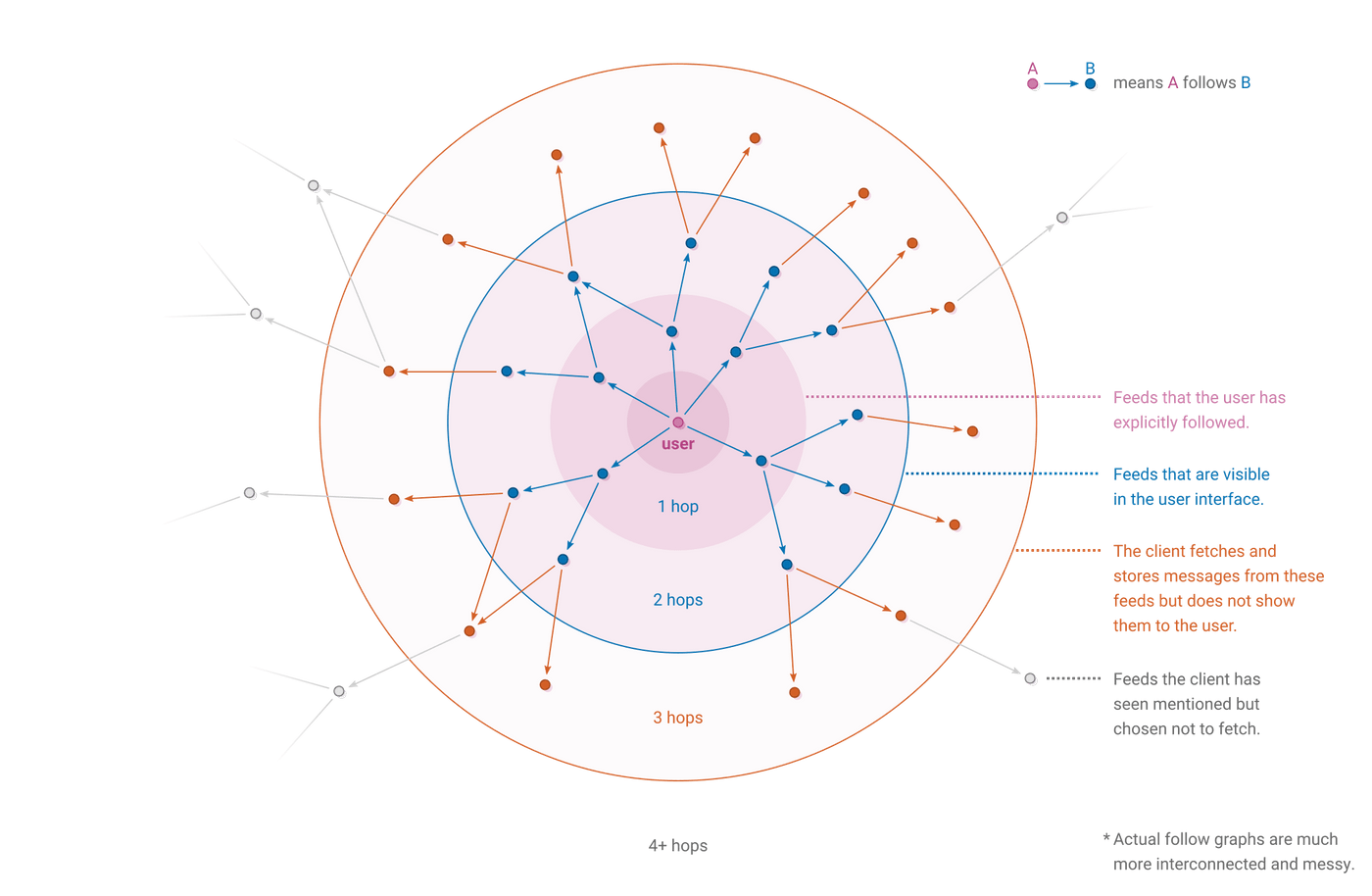

這個協議起名叫Secure Scuttlebutt,簡稱SSB。 Scuttlebutt是水手們的俚語,原意指水桶,後來引申為流言,因為SSB的核心正是一種流言算法。這個算法的大致思路是,每個人平時只在本地電腦發布自己的文章,而在與朋友“相遇”的時候,相互建立連接、同步彼此以及彼此的朋友的文章。

流言算法還有個名字,叫流行病算法,因為這種信息擴散方式與病毒的傳播一樣。

就像眼下正在失控的新冠疫情,“人傳人”的機制雖然簡單有限,但是乘以人數之後會有巨大的威力,變得極為高效。同時,因為社會關係的小世界網絡特徵(比如著名的六度分隔理論),人們只要能夠看到彼此的朋友,順藤摸瓜幾次,就能串起網絡中大部分的人。

SSB中的“相遇”可以有很多不同的方式,包括本地網絡、藍牙直連,甚至是U盤、CD等物理介質,不受互聯網基建的限制。與所有其他基於友鄰的分佈式網絡一樣,新加入的用戶很難開始探索,所以SSB中還設計一了種名為Pub的節點,既是一個互關的超級用戶,也是一個公共空間。像真實世界的酒吧一樣,人們可以在Pub中相互結識,在離開後相互關注。

相比http組成的互聯網,SSB更像是“離線社交”,不依賴物理或者虛擬的“線”。設想一下,一個互聯網運營商、雲服務及各大平台紛紛倒塌的世界裡,SSB會是少數可用的幾種協議。如果這個設想過於科幻,那麼再設想一下,也許我們從未有過“互聯網”。

“互聯網”是“全球互聯網”的簡稱。 “全球”有多“互聯”,是一個不斷縮小的指標。即使曾經互聯過,我們所知的互聯網也早已開始凋亡。 Facebook與Twitter不斷加緊審核,美國剛提案讓政府破解商業公司的加密,中國剛建立自己的域名根服務器,俄國則立法支持“主權網絡”並測試了與世界斷開,今年也已經是朝鮮光明網20年。

人們在未來也許不會相互隔離,但也早已不再暢通無阻。最近的疫情中,全球化正在戲劇性地落幕,從今往後必將更是如此。

這樣的背景,也許能夠襯托出SSB這樣項目的重要之處,並解釋為什麼六年來,SSB已經自發成為一個繁榮生態,變成了改進互聯網的方向之一,與IPFS、Dat、Solid等項目一樣,穿梭於極客們手中、技術論壇上、甚至加密貨幣媒體裡。

受限於設計和資本,SSB很難像其他社交網絡一樣用戶友好,也很難在願意通過隱私換取便利的網民中傳開。但SSB的設計非常適合基礎設施缺失的地方,而現在有一半人類尚未接入互聯網。此前,就曾有志願者將SSB帶入非洲的偏遠部落,讓當地人能夠互通信息。

再樂觀的人也會同意,SSB這樣的草根項目,很難和Facebook、SpaceX、軟銀等巨頭搶占互聯網處女地。不過類似的項目和思想並不限於SSB,同時技術變革的歷史也提醒我們,不該忽視分散而反脆弱的自發力量。太陽能發電、3D打印等技術,因為更低的啟動成本、更高的自給自足和更少的中心依賴,已經在非洲等地快速普及開。

通訊網絡也是如此,不管是物理層的無線網狀網絡,還是軟件層的通訊協議。這些不同的技術和思想擁有類似的優勢、指向類似的社會組織結構,也許能夠在權力富集之前,為剩下一半人類鎖定一個更好的起點。

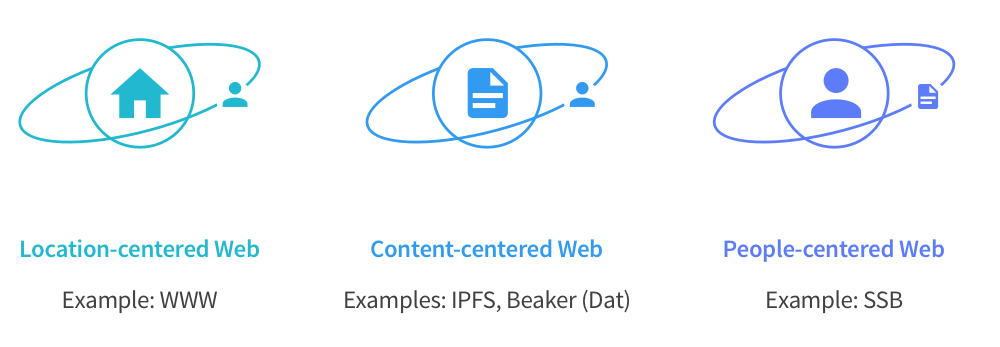

人類中心與網絡主權

SSB的創新之一,是數據存儲的權責界定。在一個分佈式網絡中,用戶需要保存自己的數據,以便他人調用;同時也需要保存他人的數據,以便數據主人不在線的時候能夠讀取。

保存他人的數據牽扯一系列問題,比如電腦病毒或者違法內容。所以,保存數據是一種信任:信任我的朋友和朋友的朋友,相信他們的創作值得保存。

這種信任關係,其實是一種通用的驗證機制:以人際關係為中心,通過關係網絡來量化信任。而這種驗證機制,正是PGP加密算法在三十多年前實現的“信任網絡”。

PGP中信任網絡的思路,或者說世界觀,離不開它產生的時代背景。八十年代冷戰期間,全人類處於核戰的威脅下。越來越多民眾意識到,更值得信任的是跨越國界的手足,而不是坐擁權力的中心。

當時Philip Zimmermann兼職程序員和軍事政策研究員,是數百萬為和平遊行示威的美國人之一,與卡爾·薩根等人一同因公民抗命被捕。他意識到各個國家的民間組織,都需要能夠信任和保密的交流工具,所以設計了PGP為電子郵件進行加密和驗證。

但隨著互聯網2.0的中心化,流行起來的驗證模式不是信任網絡,而是更易用、也更符合中心化權力結構的“證書頒發機構”。比如,通過https訪問網站時,瀏覽器會向證書頒發機構發起請求,確認網站的身份;地址欄旁邊的小鎖背後,藏著的就是機構頒發的證書。

而在類PGP的信任網絡中,並不存在中心化的頒發機構:與SSB類似,我信任的是認識的、有血有肉的人,而不是遙遠的、面目不清的權威。面對一個陌生的信息源,我不是去向某個機構求證,而是去看看信任這個信息源的人們,與我信任的人們,之間隔了幾層關係。

這種通過“共同認識的朋友”來建立信任的方式,直覺上也更加符合我們的認知,同時也更加穩健、普適,適合在實名社交中與陌生的人建立信任。所以即使是中心化的Facebook、LinkedIn和微信,在用戶與陌生人相遇時,同樣會顯示共同認識的人,來協助用戶建立信任。

冷戰過後三十年的今天,全球化逆流與世界多極化的離心力,也許能夠成為重構驗證模式和公鑰基建的動力。

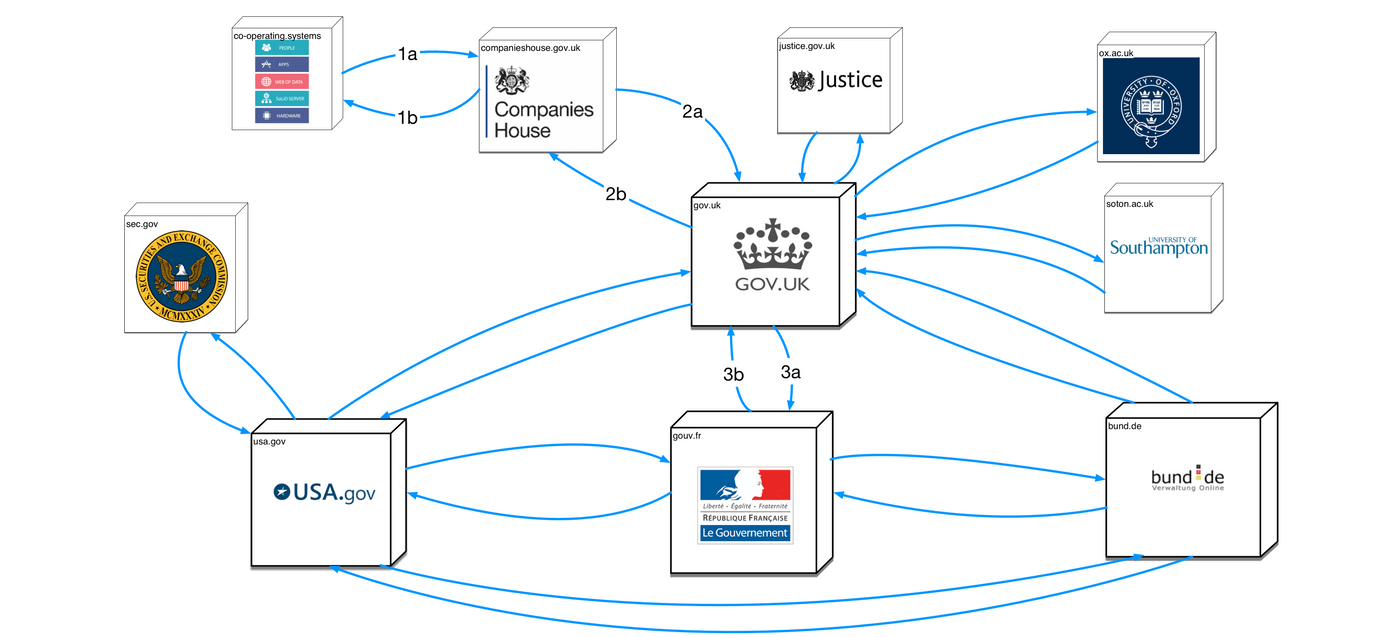

這是因為,在各國劍拔弩張的時候,不信任中心的不僅有民眾,還有其他政府。所以許多國家才需要建立自己的域名根服務器,保證自己的“網絡主權”,讓互聯網在與美國斷開之後還能正常運作。 國際關係是實實在在的無政府結構,也必定會像無政府主義思潮一樣,反對全球中心化的認證體系。

在“網絡主權”這個議題進入更多人視野的時候,許多兼容信任網絡與物理世界主權結構的構想也開始逐漸成型。在信任網絡中,單個節點不再重要,也不用擔心被任何機構控制;同時,任何一個節點也可以成為中心,受到其他節點的主動信賴。

比如在一個稱為Institutional Web的構想中,公立機構可以相互認證、並認證可靠的私立機構,而用戶可以自由選擇是否將信任委託給這些機構。這一方面提供了符合物理世界主權結構的“默認選項”,同時也給個人的信任選擇留出了自由空間。

不過,讓主權結構採用去中心化的信任機制,大約只是草根理想主義者們的一廂情願:畢竟手握權力的中心,不會有動力維持權力的平衡。

但同樣的構想與原則,仍然可以應用到民間組織中,實驗新的社會組織形態與權力結構,為未來的政府進行鋪墊與準備。

匿名的貨幣,實名的信任

生產全球化的幾十年,暴露了跨國資本從收入不平等到環境破壞等一系列問題,也帶來了全球化逆流與民族主義。另一方面,這幾十年間知識流動極大增加,最後帶來了生產資料的小型化與邊際成本的平坦化。許多人認為,未來快速湧現的會是超越國家的共同體,讓生產與交易關係更近似於中世界的城邦結構。

電子貨幣無疑是重塑生產與交易關係的重要部分,畢竟持有同一個貨幣是利益綁定最直接的方式。在歷史上的城邦時期,城邦們常常各自發行貨幣,維持經濟和文化的多元與繁榮。隨著美元體系的衰弱,不同形式的電子貨幣會有更多的存活空間。

在電子貨幣興起以前,譬如公社這樣的生產共同體,也常常採用工分、時間銀行等其他貨幣形式。然而,生產共同體對貨幣的需求,正好暴露了基於區塊鏈公鏈的主流電子貨幣的不足。

區塊鏈有時被認為能夠帶來“去信任化革命”,因為它構建了不再需要人們相互信任的系統。不過這種說法多少有些誤導,因為信任的鏈條最終都會有所指向:在算力證明(PoW)中,這是算力;在權益證明(PoS)中,這是權益。

區塊鏈也不一定是去中心化的:集中起算力或者權益不太容易,但本質上卻沒有什麼機制阻止。對於算力證明,富集礦池可以掌握網絡;對於權益證明,富集貨幣則可以讓有錢人說了算。

真實世界的共同體,並不需要將信任代理至數字,需要的是人與人之間的信任本身。數万年的演化歷程裡,人類生活在150人以內的小團體中。其必然的結果是,我們的認知結構將信任指向具體的人,在私人生活中如此,在公共事務中也是如此。

獨裁體制中,對獨裁者的信任是體制的基礎;直接民主中,選舉制度信任每一個公民,再由每一個公民將信任委於候選人;而整合了直接民主與代議制民主的“流動民主制”,即便繞開了一人一票的弊端,仍然是基於對每一個人價值的信任。

比特幣的原初精神,是實現交易匿名、全球通行、不受控制的電子貨幣,或者說一種電子黃金。這種精神,與疫情之下各個政治經濟系統的反應形成了強烈的反差:面對經濟蕭條的危險,各國中央銀行不顧通脹的可能,迅速開始向市場注入資金。

無論這樣的金融手段利弊如何,一個自由貨幣支撐的系統並沒有這樣的選擇。真實世界的政治經濟系統,往往依賴“人治”保證靈活性,同時演化出了配套的監管與問責制度,讓監管與問責的對象始終是人。

人類組織的走向最終需要人來決定,這是必然。從比特幣和其他公鏈短短幾年的歷史中可以看到,網絡與軟件的演變方向實際上是由礦工們共同決定的。但逐漸湧現的政治博弈非但沒有變得更加民主,反而深深藏在了數字、礦機與交易所的背後。

虛擬的信任網絡,真實的共同體

有一個被疫情帶動的經濟話題,是“全民基本收入”的概念。

在全民基本收入的設想中,公鏈上虛擬賬號與真實身份的割裂更加明顯:礦工節點與錢包均是開放註冊的,意味著任何人都可以註冊任何多次,那從何定義“全民”的邊界?

這並不是一個容易解決的問題,因為在開放的虛擬世界裡,“虛擬的共同體”邊界反而更難定義。

全民基本收入是一個生產共同體再分配中的典型問題,依賴參與者之間的信任。實現基本收入的系統,儘管不一定需要一個中心來查驗身份,但仍然需要某種“類實名”的機制,防止惡意用戶和惡意行為。換句話說,這是個隱私較低、信任較高的系統,也符合我們對“基本收入”社會的直覺想像。

這種人與人之間的去中心化信任,正是類PGP信任網絡已經解決了的問題。發源於法國的OpenUDC與Duniter項目,便基於類PGP的信任網絡設計了電子貨幣,構建了邊界明確的生產共同體,並且實現了一種形式的基本收入。

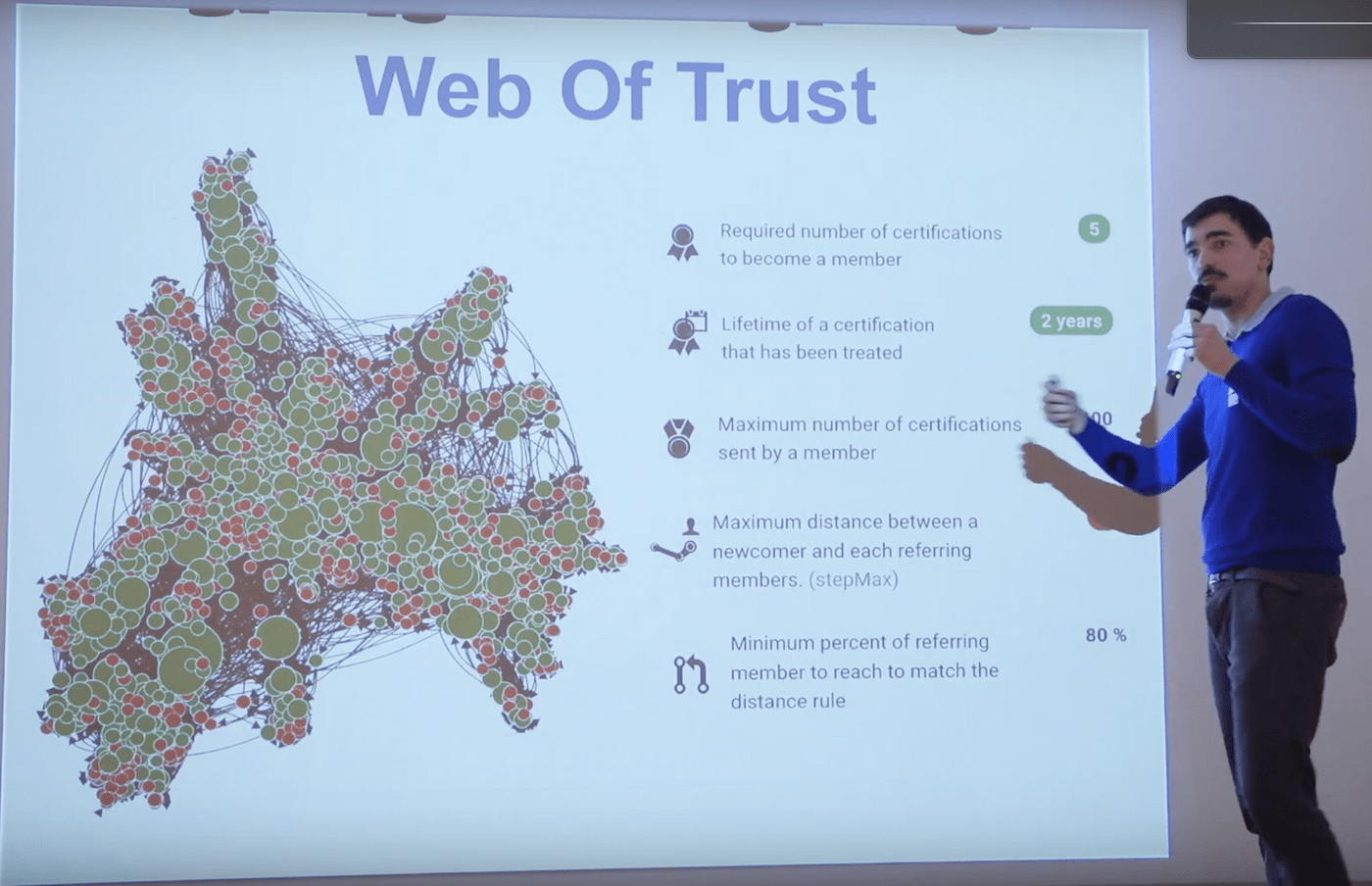

當一個新的用戶加入這個網絡時,需要先獲得其他老用戶的認證。要求的認證數量可以由系統調整:網絡較小、對信任需求很高時,可以要求加入者獲得所有用戶的認證;而網絡較大、信任分散時,可以只獲得一部分用戶的認證。

相比比特幣,Duniter的用戶之間已經建立了信任關係,礦工之間也不再需要競爭算力來維護賬本。完整節點可以通過Raspberry Pi等小機器運行,大大節省了電力、降低了門檻。

因為信任鏈條需要直接指向真人,網絡就受到了地理空間的限制。這適合本地的生產共同體,而不適合形成全球貨幣。一個本地性很強的貨幣系統,能夠真正接入生產,避免成為投資和投機的對象,但同時也會體現出本地性的缺點。

理想情況下,全球化逆流帶來的,是信息全球化,與生產本地化:一方面保持人類共同知識的增長,另一方面降低運輸成本、環境污染和收入差異。然而,電子貨幣的兩面性讓它夾在了信息與生產之間。

作為軟件和信息,Duniter可以延伸到世界的任何一個角落;而作為一種基於生產和信任的貨幣,卻需要黏著於地理位置。所以,Duniter目前只在法國繁榮發展,幾乎所有相關資料與討論都以法語進行,在其他語言中並沒有多少資料與參與者,阻礙了它進一步的擴散。

不過,這也許是所有新理論與社會實驗的必經之路。 OpenUDC與Duniter基本收入機制背後的理論,是法國數學家Stéphane Laborde提出的Relative Theory of Money (RTM) 。受到托馬斯·潘恩等人的啟發,Laborde給出了每個人具有同等價值的前提下, 在時空上公平分配貨幣和控制通脹的數學模型。

RTM在法語世界裡甚至有給孩子們解釋用的遊戲,卻與這兩個項目一樣,在法語世界以外鮮為人知。不過在全民基本收入被越來越多人討論的時候,RTM也開始進入英文和中文世界,獲得更廣泛的讀者。

本地化的貨幣,全球化的公社

在習慣國家法定貨幣的社會中,社區自發貨幣也許聽起來有點匪夷所思。不過現代國家以前,許多地方使用的貨幣都是自發開始的。在法幣系統失靈時,常常也會出現社區貨幣,比如民國時期的縣票、鄉票和中共發行的貨幣,或者北美大蕭條時期的社會信用運動。

西班牙的加泰羅尼亞整合合作社( CIC ),便是近幾年社區自發貨幣的一個例子,甚至還實現了社員的基本收入。

加泰羅尼亞向來有著獨立自主的叛逆基因,西班牙也不缺合作社的實驗,比如在社會學中被廣泛研究的蒙德拉貢公司(Mondragon Corporation)。 CIC的目的很明確:讓人們在衣食住行等生產生活各方面直接相互幫助,盡可能降低對於政治和金融中心的依賴。

它的形態很新穎:直接連接起從事生產的合作社和自由職業者們,同時為當地居民提供法律、經濟和管理方面的服務。在有了一定的盈利能力後,CIC也成功實現了社員的基本收入。而與此同時,CIC在法律層面上並不存在,脫離於西班牙的法律體系。

CIC在內部採用一個叫做eco的貨幣,基於稱為LETS的一種類時間銀行貨幣系統。 LETS設計於八十年代,與很多社區貨幣一樣,為交換勞動力而設計,但難以像法幣或者公鏈電子貨幣一樣成為資本,也難以成為跨地域通行的貨幣。

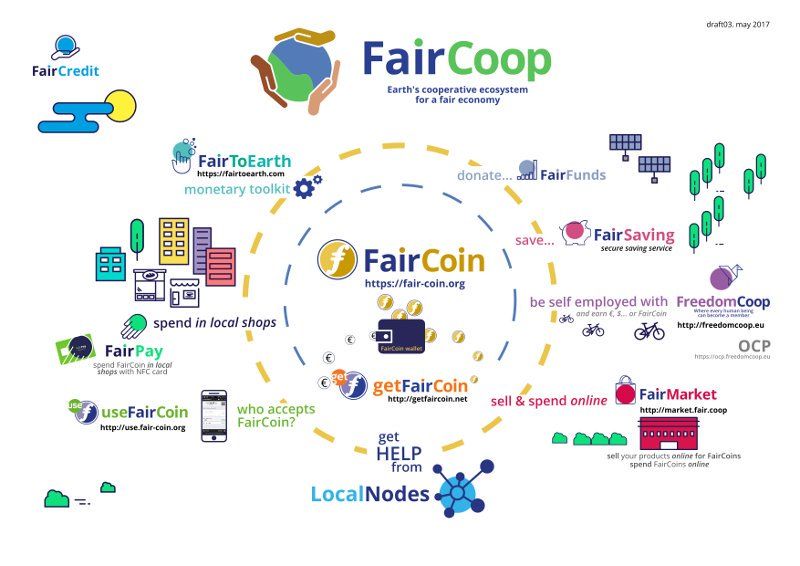

而從14年起,CIC創始團隊的一部分人發起了FairCoop項目,開始嘗試將CIC的經驗全球化。 FairCoop意圖連接全球合作社,並像這幾年的許多項目一樣,發行了基於區塊鏈的電子貨幣,起名FairCoin,為了“向外匯市場注入合作社的基因”。

某種意義上,FairCoin算是一種許可鏈,只不過這種“許可”不是中心化的,而是基於合作社之間的信任網絡。與OpenUDC或者Duniter不同,FairCoin通過信任網絡來驗證管理員,一種類似礦工的角色,但並不驗證普通使用者。

這同樣把人的政治歸還給了人,讓礦工之間相互信任而不需要算力證明,同時還使得FairCoin能夠在更廣闊的市場中交易。

全球化退潮時湧現的生產共同體中,必定有不少會是合作社形態。這種讓全球合作社之間互通有無、又能兼容資本邏輯的政治經濟結構,如果能夠成功,必將是革命性的。

可編程的媒介,可塑造的世界觀

也許社會信息媒體正在帶來的社會和政治變革,不亞於法國大革命和隨後的第一波民主化浪潮。比起法國大革命,更是多了通過產品和技術實踐想法的機會,讓不同的假設和理論可以快速驗證和迭代,投入大規模的實驗。

不管“技術”是不是中立的,它們的創造者和使用者一定不是。 “技術”只是人類邏輯的自動化,站在巨大社會變革的路口,技術的可能性或者說不確定性,和人類一樣,涵蓋了廣闊的意識形態光譜。

經濟光譜上,比特幣的許多支持者們,極端看重自由,處在光譜極右;Duniter、CIC與FairCoop的參與者們,比如從銀行騙走大量貸款、分給反資本組織的Enric Duran,極端看重平等,處在光譜的極左。而在政治光譜上,既有賽博朋克,也有信息集權,前者一般徜徉於開源的代碼中,後者也許端坐在體制的圍牆內。

特定的世界觀創造了特定的實驗,成功的實驗又再次將這種世界觀傳播開來。但在各種世界觀競爭的過程中,作為載體的我們,有所知,有所不知。

不知的那部分,有時更加重要。潛意識與意識,直覺與分析, 隱微與顯白, 系統1與系統2 ,這些二元劃分中,看不見的那個,往往都是決定性的潛流。

信息傳播中的媒介與內容,也是如此。 “媒介即信息”,是因為信息的內容僅僅是敲開我們大腦的誘餌,而真正改變我們的,是信息的媒介。

從社交網絡、身份認證、網頁加密再到合作社的貨幣,背後的信息系統都是一種可被編程的媒介。不僅能被編程,這種裹挾我們的社會信息媒介,還可以通過社會關係形塑我們的情緒、決策、想像與世界觀,將它的邏輯滲入現實,與我們一同決定人類社會的未來。

但與此同時,可編程的媒介也被我們創造和形塑,進而讓我們定義自己。所以可編程的媒介,是我們世界觀的累積與映照。

八十年代的政治動盪與零八年左右的經濟震盪,都讓不同的社會信息媒介有了發展的機會。在未來,貨幣、生產、貿易、文化與政治的快速演變中,無疑又會有機會,讓動盪中的人們選擇如何共同生活。

全球化結束,但數字化會繼續。為了讓我們的行為稱得上“選擇”,我們必定需要了解串起彼此的社會信息媒介。

已故的小說家大衛.福斯特.華萊士,曾經講過一個故事:一條老魚遇到幾條小魚,向小魚們問好,問起今天水溫如何;小魚們一臉困惑,問,什麼是水?

身處信息網絡中的我們,不僅需要知道水溫如何,還需要知道水溫的機制。因為我們的選擇,將會繼續影響未來的水溫。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…