因为关注被拐妇女,我们遭遇了“喝茶”、审讯、警告

“你又被警察找了?”

4月初上海封城后,我打电话回老家,想提醒家人注意囤物资,还没开口,劈头就听见这么一句。

“没有啊。”我在电话这端一头雾水。但我马上回想起发生了什么:三八妇女节当天,因为我在微信群转发一则“妇女节海报征集”的信息,涉及到丰县“小花梅”事件[注1],很快家人和我都接到了家乡派出所的电话。警察称收到江苏省公安厅的通知,警告我不要在网上发表“涉政言论”。

而在一两周后,社区警察再次打电话到家里,要求我的家人立刻去一趟派出所,且没有告知原因。因此接到我的电话后,她们第一反应就是我“又有麻烦了”。

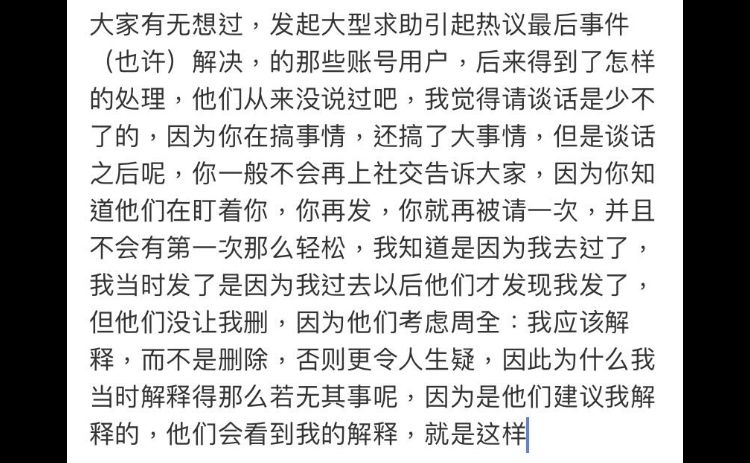

我不是唯一有此遭遇的人。从2月至今,在微博、朋友圈和一些女权群里都能看到有人隐晦地讲述,自己因为呼吁网友关注丰县事件,或参与了相关抗议行动,而被警察打电话或“请喝茶”。

为了和有相似经历的伙伴相互支持,以及记录、传播这一切,我和其中一些人取得联系,并交换了彼此的经历。以下是我们的故事。

梓豪:“节日快乐,我去所里喝茶了”

梓豪[注2]今年28岁,居住在广东省某地。3月8日下午2点多钟,她接到警察的电话,对方操着浓重的广东口音,要求她去一趟街道派出所,“特别像那种没培训好的电信诈骗者”。她一开始将信将疑,问不去会怎么样,对面“委婉地”威胁她:“你自己来,总比我们穿着制服上门去请你要好一点。”

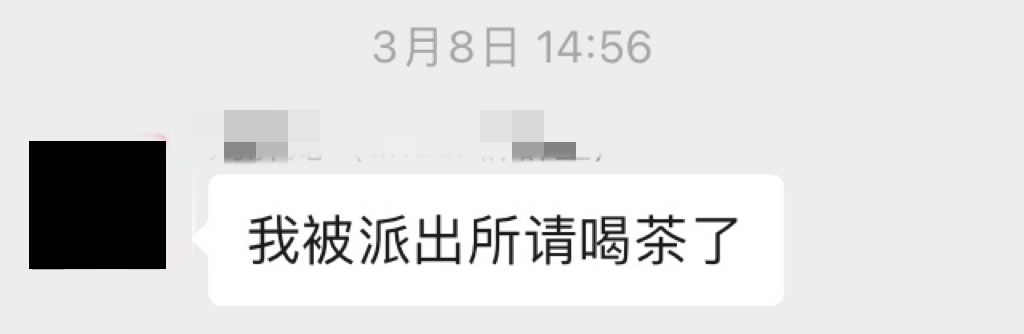

梓豪非常紧张。她刚刚在2月和朋友合作设计并印刷了一批关于丰县事件的贴纸,图案是身挂铁链的孕妇和8个小孩子,背景写满了事件的关键词。她们私下分发和张贴这些贴纸,希望呼吁更多人对事件的关注。梓豪认为这可能是警察找到她的原因。下午3点,她出发前留下一条微博:“节日快乐,我去所里喝茶了。”

她被带进警局的调解室,在里面待了3个小时。“他(警察)一直在说东说西的,要把你之前从小的履历、你的父母什么都给他讲一遍”。说到最后,梓豪开始咳嗽,“我以为他会给我水喝,或者甚至真的在泡茶,但什么也没有”。

她发现,警察会“假装跟你共情”。例如警察说,他也觉得这件事存在一些问题,但“公安还是做了很多打拐工作的”,问梓豪是不是“对政府的公文完全不信”,劝告她之后不要再发“有教唆性”的内容。

警察还问梓豪“是不是搞女权的”,他说他接触过很多,觉得梓豪“还行”,而“有些女权”就很“极端”,比如曾经有一位女性说招聘限男性是对女性的歧视,在他看来很好笑。梓豪不知道说什么,只好应和了一下。

最让她惊讶的是,警察关心的不是她印刷的贴纸,而是她曾在微信群里说过的一句话,大意是“如果乌衣[注3]出事了我要上街”。这句她怀着悲伤和愤怒打出来的话,在群里并没有受到特别的关注,但在警察眼里,她是要号召别人去游行。梓豪认为,警察找她的目的“主要是劝告我今后不要再发,也不要参与”。

整个过程里,梓豪的情绪在两极间摇摆,一边担心“会不会很严重”,一边又觉得如果只是谈话,应该没什么关系。而警察的态度缓解了她的紧张,“老跟我瞎聊,还大笑什么的”,让她不经意间“愿意跟他说更多”,还尝试向对方了解“他们能接受我们做到哪一步”。

她总结自己得到的信息:“你在群里还是可以讨论这个事情,但是不要说你想要做什么。”警察还称,他们都是因为“腾讯主动反馈”或“有人报警”才展开调查,没有明确回答她哪些行为是可被接受的。梓豪觉得这话“应该是骗我的”。她有点后悔:“其实还是我太没经验了,我没必要跟他那么真心地对话。”

之后,她在警察的要求下确认笔录信息,签署“承诺不做不当发言”的保证书。就在她以为自己可以走了的时候,一直表现得很和善的警察突然开口,说看到她发了一条“喝茶”的微博,“他很生气”,质问她怎么能乱发东西。梓豪一下子又紧张起来。她在警察的示意下转发了那条微博,“把文字编辑得比较顺从”,说自己已经没事了:“大家今后谨慎发言,注意影响。”

当晚,梓豪又接到家乡派出所的电话,同样是调查她在微信群里的发言。对方态度很凶。梓豪告诉他:“我已经被广东的找过了。”

她觉得自己没有遭受什么创伤。比起这段经历本身,那些未知的信息更让她感受到强烈的不安。“你不知道有多少人被谈话过,因为各种各样的原因,也很难公开去交流这个事情。”“(如果)再接到一次那样的电话,不知道该怎么办。”乌衣的遭遇也在震慑她。她觉得乌衣的行为“在正常人看来真的没有什么不该做的”,如果她离丰县更近,或许也会想去做些什么,然后同样面对不可知的遭遇。

她想向更多人分享这些感受,在微博打了一长段话,最终没有按下“发送”。即使不敢再自己发言,她还是不断地转发其他网友追问“乌衣在哪”的微博,直到5月底账号被禁言。

朱迪:“我们没有犯罪”

2月下旬,朱迪(考虑到安全因素,她要求在文章中隐去自己的个人信息)和朋友计划前往丰县。当时他们看到网友发布视频称,董集村及周边村庄被铁皮墙封锁,外人被限制进入,他们就想试试“到底是怎么不让进的”。按照朱迪的想法:“就是正常中国公民去中国另外一个地方,又不是什么高度涉密,为什么不能去。”如果进去了,她希望以个人身份为当事人“提供一些支持”。

他们最终没能进入董集村。2月25日,朱迪和朋友开车从100公里外的邻省出发,绕过多个被封堵的路段到达丰县。下午四五点,他们在临近董集村的关卡被一群身份不明的当地人拦住,要求下车登记信息。她和同伴找到机会脱身,暂时回到枣庄。

当晚11点至12点间,他们居住的民宿响起敲门声,朱迪听见有人说:“社区防疫,麻烦配合一下。”她打开门,十几个人冲了进来,其中一些人穿着警服。他们被要求带上所有东西,以“防疫”和“登记信息”为名被带到附近的派出所。随后朱迪和朋友被分开,并被收走了手机和电脑。等待着他们的是漫长的轮番“审讯”。

朱迪对第一个“审讯”她的警察印象深刻。他对朱迪说:“你知道我以前是干嘛的?我以前就是打拐的。”朱迪注意到,“他是很骄傲地说这话”,“带着那种自我英雄主义的,对往日荣光的眷恋”。然后他说,他也不知道自己“现在为什么来这了”。朱迪看着他管一名显然比他年轻的上级叫“哥”:“那一刻我跟他都不知道自己为什么坐在这。”

这名警察一直问她“究竟为什么来”。朱迪告诉他,是“出于作为女性的共情”。警察问她:“你觉得男女还不够平等吗?”“很多时候女生地位还挺高的。”朱迪尝试和他辩论,但也意识到这样的争辩不会有结果:“我不是第一次跟直男讨论女权,但是那个时候我是坐在审讯室里面的。”最后笔录里对她行为的解释是“为了出名”。

警察在讯问中会翻看她的手机,“看到英文就很兴奋”,马上问是什么内容。朱迪觉得有点好笑。她的私人照片和通讯记录都被翻检并备份,警察还用她和别人的聊天记录调侃她。

朱迪回忆,“他(们)问的所有问题都是很有引导性的”,“总想把我们定性成团伙”。朱迪觉得笔录只有百分之六十是自己的原话,但她“人生第一次”进派出所,警察的态度又好像在暗示“按完就能走”,因此她还是签名并按了手印。

凌晨五六点,已经做了3次笔录、按了3次手印的朱迪被告知还不能离开。警察把她带进一间“候问室”。整个房间只有一人宽,一米多长,“像一个立着放的火柴盒”,里面有一张宽高都只有30厘米左右的长凳,无法让她舒适地坐或躺。墙壁和凳子上都覆盖着金色的软垫,映得房间异常的亮。这一切营造出一种“不安的氛围”,让她在极度疲惫的状态下也难以入睡。她看见屋里有固定手铐的装置,有点庆幸自己没被铐住,“因为我们没有犯罪”。

她在候问室被关了14个小时。26日晚上8点后,她和同伴终于见到彼此。9点,他们被警车载往火车站,在警察的监视下上了火车。

回到家后,朱迪也受到了当地警察的“关注”。她经历了一段时间的恢复期,期间和同去的朋友之间很少联系,因为彼此都不想给对方找麻烦:“我们都切实地感觉到恐惧。”

她想知道警察是如何获取她的个人信息和临时住址,同时也担心手机是否被安装了监控。她感到无法再信任手机,也无法再信任互联网,因为警察向她显示了“一个人的私域可以如此暴力地被介入,如此透明地展现在公权力面前”。

有一阵子她停用了微信,结果错过了重要的朋友的信息,这让她感到“不能因为恐惧就影响自己正常的生活”。到了3月,她的状态渐渐改善,开始尝试与其他仍对丰县事件保持关注的人建立联系,并向他们提供支持。

贝斯:“这就是我们的日常生活”

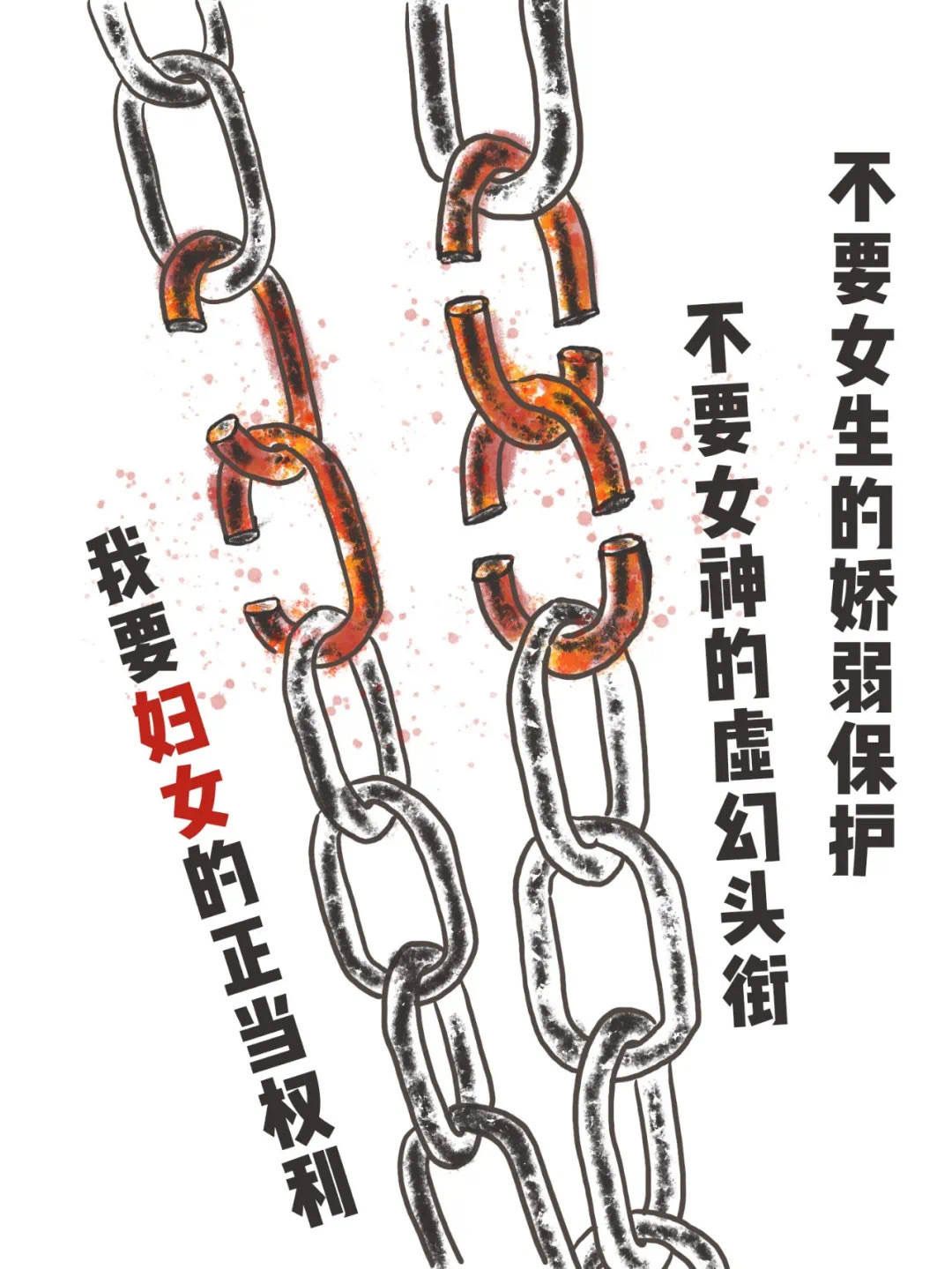

贝斯是一名在日研究生。3月5日,在俄乌战争爆发的背景下,她动员来自不同国家的志愿者共同完成了一组同时呼吁反战和关注丰县事件的艺术摄影作品。照片中,她身上绘着断裂的锁链,赤裸上身直视镜头。

这组照片被发布在微信、微博和Instagram。一周后的3月11日,她在课堂上收到父亲从国内发来的信息,说市公安局问她是不是“写了8个小女孩的事”,“涉嫌反动言论”,让她赶紧找出来删掉。

贝斯一瞬间觉得很“闹心”:“基层警察但凡关注一下社会实事,都不能说出‘8个小女孩’。”她觉得这说明“下达命令的人”也不知道是怎么回事,只是机械地执行更上层的命令。

下课后,她在电话里把父亲“教育”了一通。父亲说“公安部对所有留学生都有监控”,他不觉得警察调取个人信息有什么不合适,“觉得是为了国家稳定”。贝斯反驳他:“你知道为什么有这么多诈骗吗?(个人信息)都是被卖出去的。这种事是不合法的。”

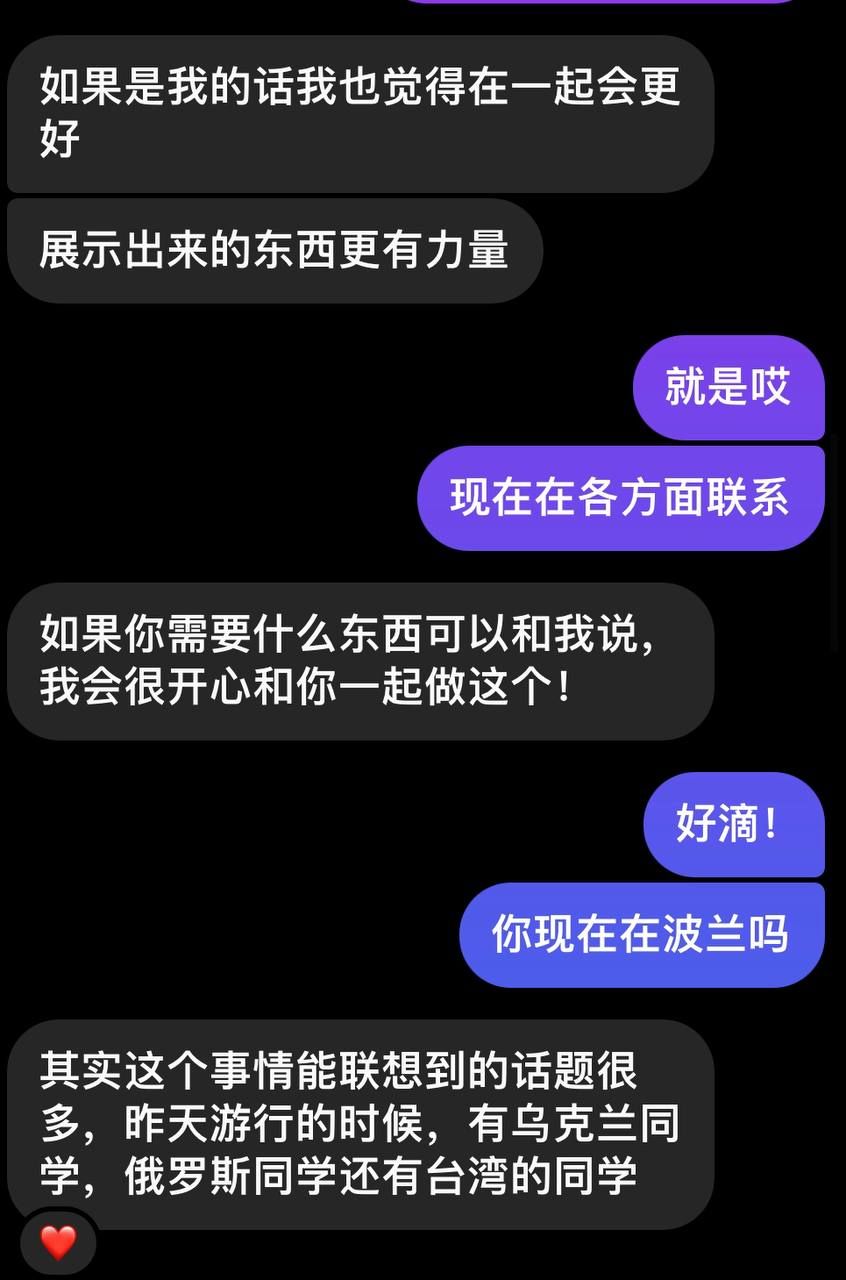

她没有删除照片,而是写下这段遭遇发在各个平台。朋友们纷纷来安慰她,还有人表示愿意把账号借给她发布信息。一位大学时期的学姐联系她,感谢她“一直在不断发声”,并给她介绍了其他关注女权议题的朋友。贝斯从中感受到讲述和行动带来的力量:“如果没有这件事情,大家可能也不会跟我说这些。”

一些国外的朋友觉得这件事严重得超出想象。贝斯说:“这就是我们的日常生活。”也有朋友夸她勇敢,但贝斯认为这是因为自己的处境相对安全,“在国内我肯定做不了”。“大家不是只想在网上发声,是被逼到了网络上发声。”

即使如此,她的生活依然受到了干扰。家乡在一个“小地方”,这让她感到自己受到的更多是来自“社会性”而不是权力的威胁。她自己可以不在乎警察的骚扰,但“不想让爸妈被指指点点”。而作为身处海外仍关心中国女权的人,她在日本当地还没有找到“组织”。她想知道其他有同样经历的人如何面对“创伤后的生活”,以及自己继续行动或是回国将面临怎样的风险,但没有人能和她分享这些经验。

贝斯对继续开展行动本身没有疑虑,尽管她不得不暂停在公开平台上发布相关信息,并在讲述时隐去个人身份和行动的细节。此前她从未以社会运动者自居,认为这个身份属于做出更多行动、承受更大的风险的人,现在却第一次产生了身处运动之中的真实感:“我是不是在‘做运动’,不是我决定的,是‘他们’决定的。”而她选择留在这个位置上。

在她身边,华人留学生大多不关心社会议题。她的家人也不理解她在做的事情,劝她“管好自己”。但对贝斯来说,“不关注”的选项并不存在。她“管好自己”的方式,就是将创伤化为创作和行动,“逼自己去成长”。如果不是出于对丰县事件中女性遭遇的共情,她难以想象自己可以独立统筹一整个摄影项目:“(关注)带来痛苦,但也是生命的动力。”

写在最后:打破沉默的螺旋

完成这篇文章对我来说有些困难,有一段时间,光是打开文档就让我感到恐慌。我无法停止想象我们中间有人因为这篇文章再次被警察骚扰的场景。在写作过程中,我也不止一次感到,比起实际被警察“问话”,打出“警察”这个词的感受更加陌生——我们很难公开、真实地谈论自己的经历。

但我们的讲述因此才有价值:不仅是为了记录自己的遭遇,也是为了对当下正在发生的事情作出证言。

我还记得自己是如何小心避开审查“关键词”,语焉不详地向其他人发出对话邀请,而每一条这样的信息最后都得到了回应。我们选择信任彼此并承担未知的风险,因为唯有打破沉默,才能找回彼此之间的联结,而这正是我们不被恐惧压垮的动力所在。

(作者:好多鱼)

注:

1.2022年1月通过网络曝光、引发全民关注的徐州市丰县董集村囚禁虐待妇女事件。官方说法为“丰县生育八孩女子事件”。

2.文中出现人物均为化名。

3.网名为“乌衣古城(网友简称“乌衣”)”的女性,因前往丰县抗议政府对“小花梅”事件的处理,于2022年2月11日以“寻衅滋事”为名被拘留。获释后通过微博公开发布在派出所的经历,于3月4日再次被合肥、六安、徐州三地警方联合抓捕带走,至今失联。网传其在徐州被监视居住。