浅谈华为 Mate60系列(纯半导体角度)

这是一篇无论如何都没有办法在墙内各个平台上发出的文章(尽管收集的信息都完全来源于公开渠道,大概是一些人觉得华为这回的做法太高调了吧)。本着不浪费的原则,思来想去,觉得干脆在 Matters 上发一下。文章的排版和语境会和自己平时在微信公众号上发文时一致,也请见谅!

0. 前言

8 月 29 日,华为在没有进行任何宣发活动的情况下,极其突然地开售了 Mate60 系列手机。唐突的开售本身就已经打了大家一个措手不及(似乎连华为大部分内部员工都不知情),而机器具体的情况更是震撼人心:在西方国家的严厉禁运和其他制裁下,华为时隔上千天后再一次拿出了带有 5G 功能的手机,而且其 SoC 性能基本达到了近 3 年前安卓旗舰手机的水平。

关于机器本身的使用体验以及各种关于此机器的种种政治讨论(比如什么针对雷蒙多访华云云),笔者并不想在本文里面涉及。笔者还是想尽可能纯粹地从自己最感兴趣的半导体领域,聊一聊相关的情况。

由于笔者对相关领域的了解有限,很多地方都综合了来自网上的、看上去相对可信的说法;如有错误,也希望大家谅解。

1. 5G?

根据所查到的资料,笔者更倾向于相信一部分博主的说法:华为之前一直造不出 5G 手机,不是因为简单地搞不定基带(调制解调器)或相关的专利不足,而是因为无法解决高端射频模块中的 BAW 芯片(体声波滤波器)。

笔者采信这一说法的主要原因有两点:

华为之前有丰富的基带相关技术积累。在麒麟 980 时代,华为就发布过巴龙 5000,当时性能最强大的外挂 5G 基带;而麒麟 990 更是第一批内置 5G 基带的手机 SoC 之一。

遭到断供后,华为所使用的高通手机 SoC(如 Mate50 上使用的骁龙 8Gen1+),本身是集成 5G 基带的。

BAW 就大类来分的话属于 MEMS(检测环境的变化并通过微型电路产生相关反应)芯片。简单来说,BAW 芯片这样的射频滤波器会对信号进行评估,去除不需要的频率,同时保留所需频率,供其他电路使用。相比于 3G、4G 设备所使用的 SAW(声表面波滤波器)芯片,BAW 所支持的频率更高,在体积、性能上都有优势,但工艺复杂、造价较高,是制造 5G 终端所必备的技术。

此前在 BAW 滤波器领域,美国的博通占据了 87% 的市场份额,包括日韩在内都只有一丁点插足空间。但在这个领域,我国刚刚突破了技术封锁。

北京赛微电子成立于 2008 年,并于 2015 年收购了瑞典 Silex 公司,通过技术转移在国内建立了 MEMS 代工生产线。尽管之后由于瑞典政府方面加紧审查,合作于 2020 年前后很可能已经基本中止,但赛微的国内生产线已经调试完成,可以投入量产。

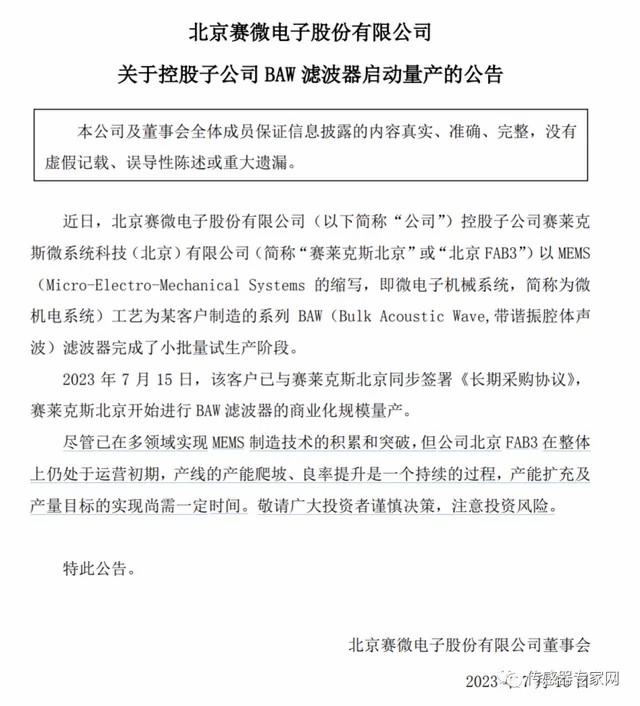

7 月 17 日,赛微电子在官网发布了一则公告,宣布 BAW 滤波器实现量产,且和“某客户”达成了“长期采购协议”。考虑到市面上博通产品供应量很大且方案非常成熟,这个“某客户”具体是谁可谓是不言而喻了。

另有分析指出,除了站在台前的赛微,其背后的武汉敏声可能更为重要。根据官方资料,武汉敏声在 2019 年由武汉大学孙成亮教授牵头创立,和赛微电子持续合作,其拳头产品正是射频芯片,在 BAW 芯片领域也已经研究多时。

武汉敏声和赛微电子在 BAW 领域的突破都是有公开消息可查的,也早有人指出这些可能显著加速华为 5G 的回归。可惜关于华为,过往各路营销号的“沸腾”文过多,赛微也远不是国内唯一在 BAW 滤波器领域布局的厂商;就算是领域内专业的自媒体们,也早已被一次次“狼来了”弄得完全麻木,对于这些真正重要的情况也就无从提炼了。

2. 麒麟芯片?

在 8 月初,就有人探到了关于麒麟芯片复归的准确风声。根据爆料,世界最主要的手机 ARM SoC 供应厂商曾在第三季度财报会上吹风,称“我们假设第四季度不会从华为取得任何收入”。

如果不再买来自高通的手机芯片,那华为的手机芯片从哪里来?既然华为不可能关停自己的手机业务,那么这一情况指向的唯一可能性就只能是麒麟芯片的复归了。

只不过最终的情况还是大大出乎了几乎所有人的预料。大多数人都认为,Mate60 系列会维持之前不温不火的销售节奏:华为手里大概还有足够的 8Gen1+ 库存;这种情况下以一款性能相对落后的麒麟芯片作为低端机 SoC,以库存高通芯片作为高端机 SoC,无疑是最稳妥的选择。

结果我们看到华为选择了最炸裂的玩法:拿出了一款志在和 2020 年末老旗舰芯片拼刺刀的 SoC,麒麟 9000S。

从拆机和软件验机的情况来看:

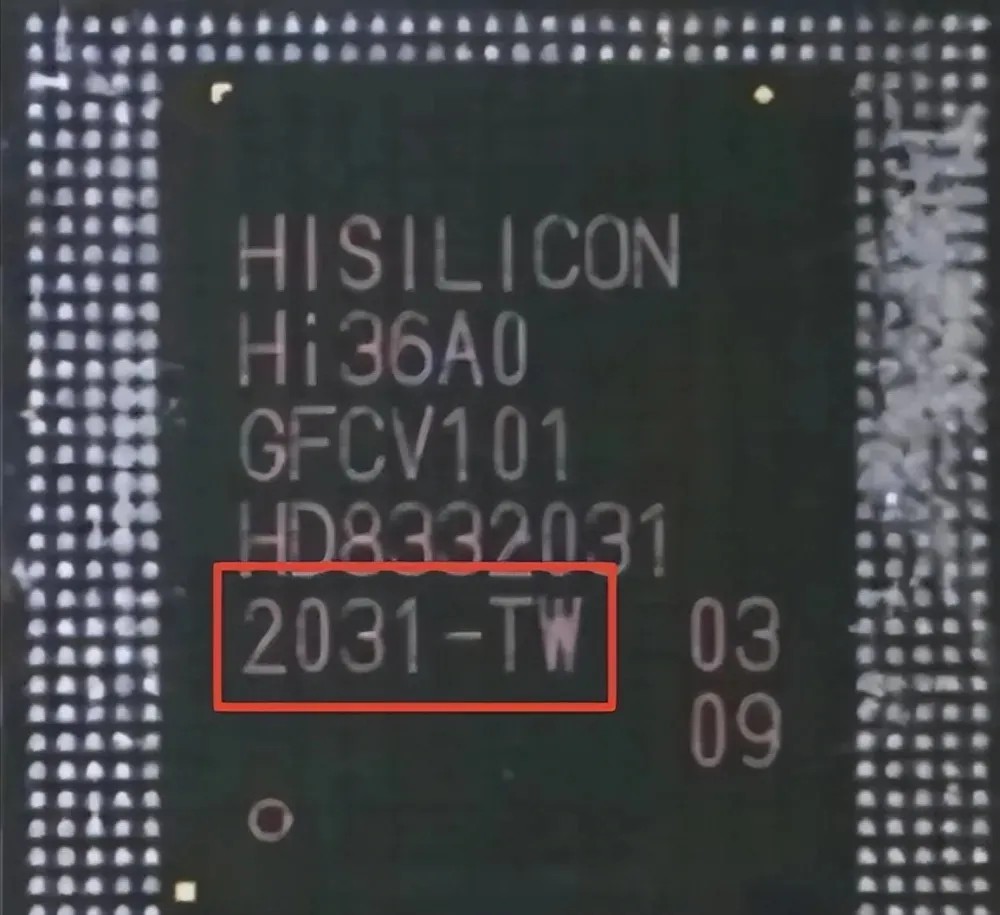

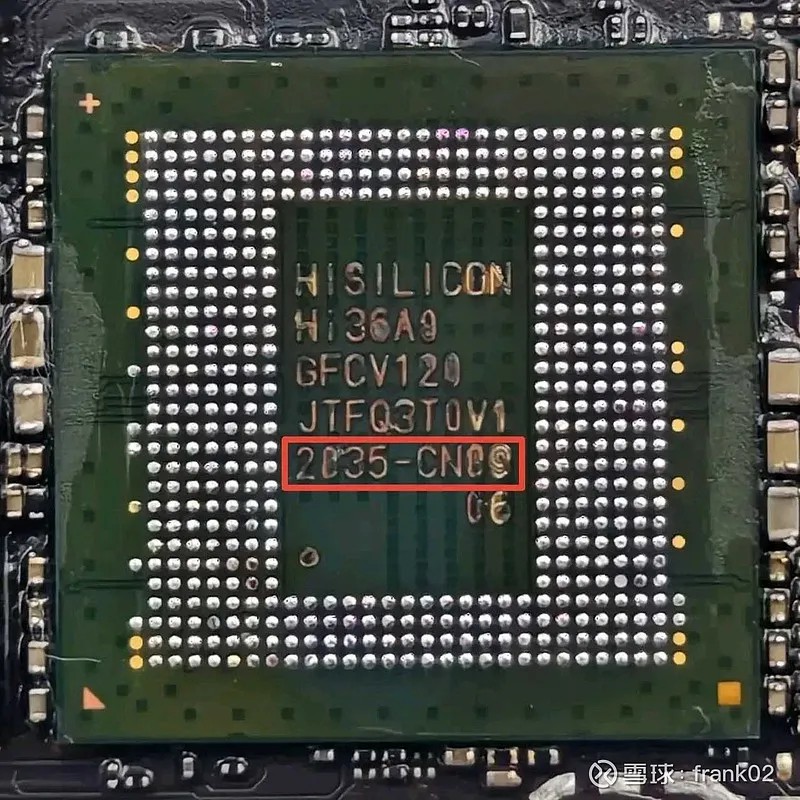

现有的麒麟 9000S 芯片清一色地带有“2035-CN”标识,和之前由台积电所制造的麒麟 9000“20xx-TW”有区别(“20xx”指的是 2020 年第 xx 周出货;据说 “2035”指的是 2020 年第 35 周,是华为被彻底断供的时间;笔者没有考证这一点信息)

麒麟 9000S 和过往麒麟 9000 的针脚分布有区别

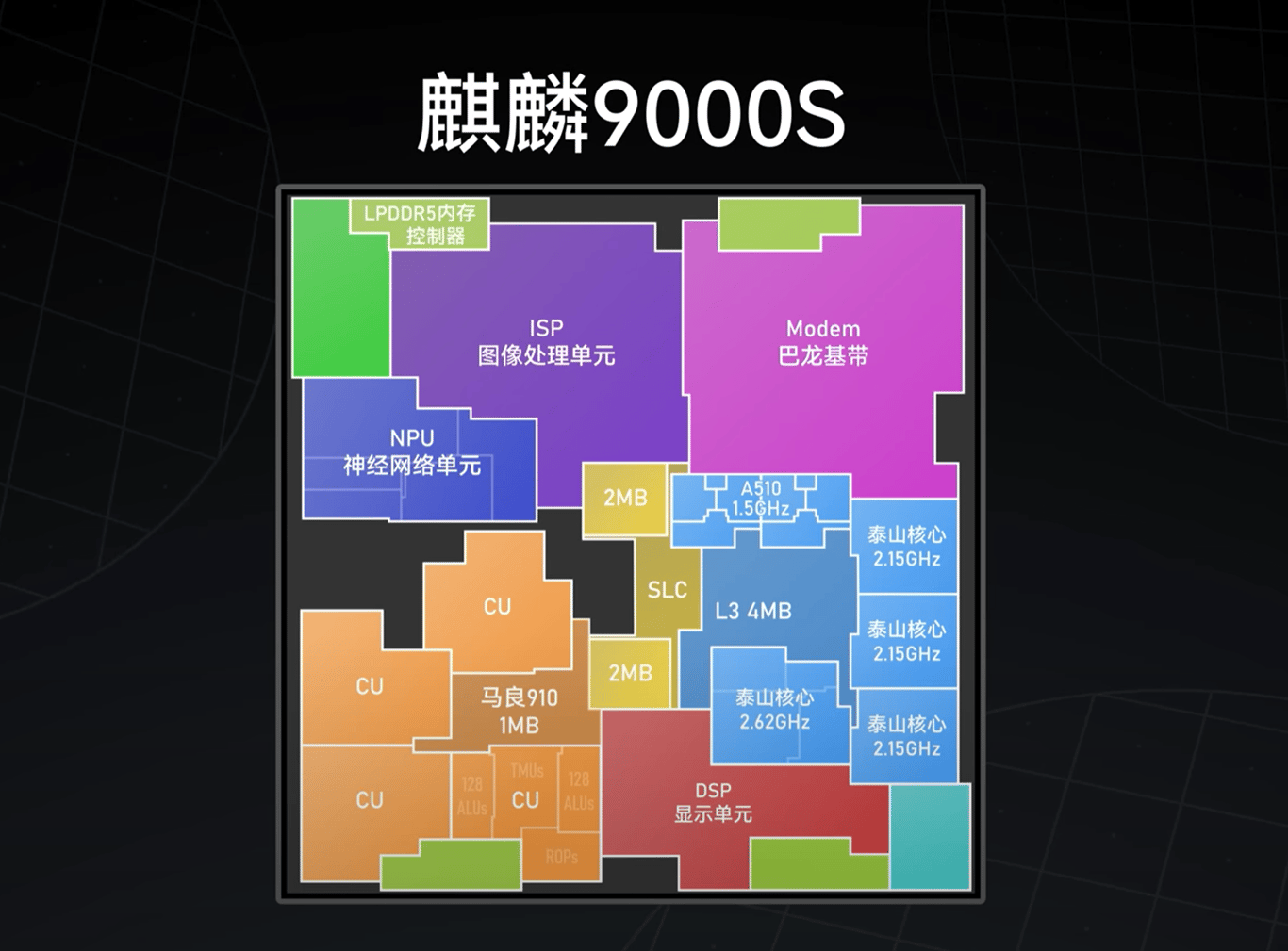

麒麟 9000S 使用如今安卓旗舰手机 SoC 主流的 1 + 3 + 4 设计(一个超大核,三个大核,四个小核)设计,而非麒麟 9000 的 4 + 4 设计(四个大核,四个小核)

在 Mate60 系列发布之初,这几点已经从硬件角度证明,麒麟 9000S 绝非是原先的麒麟 9000 存货或回收品。

在极客湾和华为直接沟通了部分技术细节,就麒麟 9000S 于 9 月 3 日发布视频(视频在 B 站已经被迫删除,还专门注明“不是因为华为或者 B 站”;但油管发布的还在)后,我们得以一窥这款芯片的更多情况。如果简要地总结一下的话:

• 麒麟 9000S 的 CPU 超大核和大核均使用了华为自研的泰山架构(之前已经出现在了华为 2019 年推出的鲲鹏 920 服务器 SoC 上),而且超大核和大核支持超线程(SMT,以至于刚开始很多博主误以为麒麟 9000S 有 12 核),很可能是 ARM 手机里第一款支持超线程的 SoC。

• 其 GPU ,马良 910,同样使用华为自研架构,但由于驱动不完善或者优化不到位,在试玩负载较大的《原神》《崩坏:星穹铁道》等游戏时会有严重的贴图错误,暂时无法正常使用。

• 总体来看,麒麟 9000S 的 CPU 性能大致持平于2020年末发布的麒麟 9000 和 2021 年初发布的骁龙 888,距离现在为止最优秀的骁龙 8Gen2 约有 3 年水平的差距;由于缺乏 GPU 方面的技术积累(而且高通最近一两年采用的自研 GPU 架构表现出色),华为在 GPU 方面的差距会更大一些。

* 这一结论其实有比较大的争议。GPU 方面,有博主指出,当下对麒麟 9000S GPU 的评价只能基于跑分,而在使用鸿蒙系统且游戏里仍有大量贴图错误的情况下,麒麟 9000S GPU 在实际应用中的负载未经过充分测试。CPU 方面,超线程确实能提升多核心跑分,但是由于应用厂商根本没有针对超线程的优化,实际在运行第三方应用时,能否充分利用超线程带来的性能也成问题。

3. 制造工艺?

麒麟芯片的断档,本质上来说就是因为台积电先进制程的缺失。

身为芯片代工厂,台积电在业内位于毫无争议的龙头位置,三星、英特尔(刚开始接代工业务)等厂从体量和技术上都根本无法望其项背。包括 x86 处理器领域的 AMD,GPU 领域的英伟达、手机 SoC 领域的高通博通,这些巨头无不是几乎全盘赖于台积电赖生产他们的产品。

* 从另外一个方面讲,正是由于台积电在体量和技术上无可比拟、堪比命脉的重要地位,美国才一直急于将台积电从台湾搬走,搬迁目标就包括在亚利桑那州新建的 Fab。

那么,华为的麒麟芯片又到底是由谁制造出来的呢?

考虑到华为并不可能在松山湖里面捞出来油纸包着的光刻机,也实在很难在看起来缺乏技术积累的情况下,在不到10年内手搓一台 DUV 光刻机,大家的猜测当然就引向了中国大陆目前最强的厂商:中芯国际(SIMC)。

中芯国际由有“中国芯片教父”之称的张汝京创办于 2001 年。尽管一直以来都在大陆居于芯片龙头的地位(有官方确凿依据地第一个拿出了,且至今可以一直稳定供应的、成熟的 28nm 制程工艺),但因为其管理层的动荡而一直受到了很多质疑,尤其是 2021 年,从台湾请来两位大佬,蒋尚义和梁孟松,一位辞职,另一位请辞但最后被留下。

“中芯国际目前能大批量生产的、最先进的成熟制程到底是多少”,一直是一个非常有争议的话题。2020 年 9 月,美国开始对中芯国际实施制裁,之后一边是变来变去的政治风向,一边是层出不穷的营销号“沸腾”文,看得人云里雾里。

能够明确的是,中芯国际 14nm 之后的更先进制程被称为 N+1、N+2 工艺。一直以来就有猜测和分析指,N+1 和 N+2 本质上来说就是基于 DUV (深紫外)光刻机的 7nm 工艺,只不过为了规避制裁才取了这样的名字。

2021 年,知名国外研究机构 TechInsights 就已经基于拆解报告宣称,比特币矿机厂商 MinerVa 的产品使用了中芯国际 7nm 制程(N+1);而 MinerVa 也在官网公开宣称,其产品使用了 7nm 制程。

尽管中芯国际对相关情况一直没有正面回应,但业内普遍认为,中芯国际此时确实已经具备了 7nm 制程的量产能力,但受限于产能、良率、成本等,只能供应相对小的客户。

结果这一次,同样是 TechInsights,宣称通过拆解,证明了麒麟 9000S 已经用上了中芯国际的 N+2(7nm) 工艺。

考虑到距离 2021 年 7nm 矿机一事已经过去两年,且中国大陆厂商能买到的、最先进是 DUV 光刻机,理论上所能做出的最先进制程就是 7nm(更先进的制程节点需要更高端的 EUV 光刻机),中芯国际如果能够在 EDA(电子设计)等各个薄弱领域都达到“够用”水平,那样充分利用好现有的生产线,稳定、成规模地量产 N+2 工艺的芯片,从理论上来说是完全可能的。

值得一提的是,就算麒麟 9000S 用上的是 中芯国际 N+2 工艺,其相比麒麟 9000(台积电 5nm)、骁龙 888(三星 5nm)这些近三年前的横比对象,也在制造工艺上有 1.5 代 ~ 2.5 代的落后。

甚至还有人宣称麒麟 9000S 使用的是中芯国际 14nm FinFET 工艺,尽管笔者个人强烈反对这样的观点:如果制程落后这么多,实在难以想象华为如何做出现有水平的芯片。

在使用落后制程的情况下做出了水平大体上不落下风的芯片,足见华为在断供的上千天时间内并没有原地踏步,而是踏实地在自研架构上搞出了东西。如果不是因为无法使用最先进的制造工艺,使用自研架构的麒麟系列芯片理论上甚至可能在 CPU 性能上强于使用ARM公版架构的高通、博通芯片。

4. 结尾

Mate60 系列手机推出后,全国数码圈一片欢呼雀跃,“从 0 做到 1 之后,从 1 做到 10 要简单得多” “赶超高通甚至苹果的芯片指日可待” 等等的声音不绝于耳。

然而,笔者个人的态度要悲观得多:

笔者并不认为我国已经具备了自产相应制程的光刻机的能力:能使用光刻机,和能够自己制造光刻机是两个概念。事实上遭到制裁、奋力求生的各个国内厂商往往都是引进了二手设备(据说 2020 年一度将日韩的二手光刻机价格炒得比预购的一手货还高)或不断优化手头的生产线,并且在很多方面使用盗版软件。这样的做法固然可以短时间内简单粗暴地解决生产线受制于人,必须停摆的局面,但也会直接导致相应制程的产能被卡死在某个上限,无法进一步增产。

DUV 光刻机在达到 N+2 制程后,其理论的性能潜力已经被挖掘殆尽:不论是三星还是台积电,7nm 以上制程都必须使用更先进的 EUV 光刻机(台积电甚至还搞出了分别使用 DUV 和 EUV 光刻的两版 7nm 工艺,后者相比前者在芯片性能上有所提高)。如果要进一步提升如今被严重卡脖子的芯片制程问题,如今理论上唯一的解决办法就是造出纯自主的 EUV 光刻机。而就已知的情况来看,我国在该领域的技术储备比传统的 DUV 光刻机还少得多,难以在短时间内取得突破。

良率和成本问题。 台积电的 DUV 光刻为了强行达到 7nm 工艺,需要大幅增加曝光次数,导致其良率和成本均不如 7nm EUV(“光刻”次数越多,累积误差越大,芯片报废概率越大)。中芯国际不出意外也会有同样的问题。甚至有人质疑,Mate60 系列现在是不是造一台亏一台,赔本赚吆喝(尽管笔者个人并不这么认为)。

卡脖子问题。就笔者了解到的情况来看,中芯国际似乎还没有受到华为程度的严格制裁。如果美国对中芯国际的制裁加大力度,在其他原本没断供的方面断供(比如,日本厂商占全球市场 95% 以上的光刻胶),现有的生产线会不会被迫停产?这同样是非常现实的问题。

不过不论怎么说,华为以及其背后一整条产业链的厂商确实已经交出了一份远远超过绝大部分人期待的答卷。

在 Mate60 系列之前,各个国产芯片厂商自主研发进度最快的当属龙芯,但也仅仅宣称其尚未发布的 3A6000 系列芯片的 IPC(同频率性能)能够达到 2019 年 AMD Zen2 架构水平,而这还没有考虑到转译带来的严重效率损失和频率上的差距(因而同领域的实际应用差距远不止 4 年)。

相比之下,华为和业内最先进水平的差距就要小得多了。新的 SoC 不仅疑似将 5G 最后一块全自主研发的硬骨头啃了下来,还将国产该领域产品对业内最先进水平的差距缩小到了 3 年左右。

在本文的最后,笔者衷心祝愿国产的 EUV 光刻机早日投产应用。半导体产业链远不是一家或几家厂商所能支持的。要解决 EUV 光刻机的问题,最后大概只能靠国家队了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!