隨筆|指甲、恐懼、離開水面的金魚:肩負起寫作者的責任

記得《如何成為藝術家》一書中給的建議:「起床後立即工作。」,當然作者不是要你一睜開眼睛就拼命寫作,但他提出個最好的時間點:起床兩小時內,若超過四小時則太過拖沓,而此刻我盯著電腦右上角的時間顯示,距離我睜開眼睛到現在已經超過五小時。

糟透了。

當然,每個人都有自己工作的節奏,而我的節奏就是「沒有節奏」,應該說我總是拖延症發作,要把自己好好安在桌前寫點什麼,好像要了自己的命一樣。並不是說寫作不有趣,這是種近鄉情卻的情感,尤其是相隔幾天沒有練習後,又要把自己推上鍵盤的時刻,總讓人排斥。

然後我開始剪指甲。

剪指甲是一個非常好的藉口。記得我國中時終於有機會去上鋼琴課,第一堂課學到的就是,永遠把指甲剪到最短。

我向來容易忘記剪指甲,記得國中升旗的服儀檢查,雖然當時已經明令禁止體罰,但私立學校依舊對上陽奉陰違,學生們照樣被打,雖然我向來是個聽話的小孩,卻依舊逃不過青蛙跳與藤條。而我最容易被打的原因就是因為指甲過長。

我至今還是不懂為什麼大家都會定時剪指甲,對我來說長指甲並不是什麼大問題,可能是因為我的指甲比普通人厚實一點,生活上也很少折到,這倒是在要檢查之前無法用咬指甲這一招逃過,因為即使拼命咬都咬不斷啊!這也是另類的好處,總之我無法養成這個咬指甲的壞習慣。

剪指甲是一個很好逃避寫作的原因,因為指甲如果過長,在敲擊鍵盤的時候就會意外按到其他按鈕,造成困擾。話雖如此,我還是常忘記剪指甲。

於是在這種需要藉口逃離寫作的當口,我就會剪指甲,即使只是「稍微」長長一點點。

手指頭剪完之後,就會跟自己說:「既然都剪完手了,那就連腳指頭一起處理吧?」然後又花了好多時間在腳指頭上磨蹭,結束後還要吸地板、洗手,走到廁所後又發現需要刮鬍子,然後又多花了一點時間整理儀容,如果有碗筷,我也會「順手」完成這些家事,於是好不容易要打開筆電的同時:

「啊!今天還要做麵包勒!」

我又可以以此當藉口逃開去準備材料,於是這五小時就這樣在混水摸魚中度過,而此刻我才又坐回桌前,然後終於發現身邊已經沒有藉口可以繼續讓我逃避,只能把雙手放上鍵盤,不得不的寫下(你現在看見的)這一段內容,而且此刻我正感覺到自己的詞不達意、語句不通順、錯字一籮筐,然後一邊閱讀腦中冒出的文字,一邊覺得:

「我在搞什麼啊?我寫這些狗屁真的可以嗎?」

一堆廢話就這樣在心底冒起,我感覺到自己的抽離,只是任由雙手不斷地走,然後想著:「為什麼我要寫自己國中時因為指甲過長被打的事情?」,片段毫無重點又描述破碎,讀起來根本像是幼稚園的孩子拿蠟筆在紙上亂塗鴉似的,我應該就此打住,然後躲到棉被裡面去大哭,覺得自己已經再也寫不出更好的東西了,乾脆去速食店打工算了。

哎呦!我真的好易碎。

但說實在的寫作就是一件這麼討厭的事情,如果生活中有其他事情可做,那我可以保證除「寫作以外」的事情肯定都放在「優先區」,寫作是一件讓人又焦慮又想逃避,但最終當你終於坐在桌前後,卻發現自己的投入、愛與脆弱,最後只剩上廁所時才會站起身。

於是兩小時就這樣默默飄過。

讓我又愛又恨,真的。

寫作這件事讓我焦慮,我會恐懼於自己再也寫不出東西,也會恐懼自己寫出一坨垃圾,尤其當我幾天沒寫作後,我會更加恐慌,然後當我再度坐在桌前的那一刻,我就只想逃走。

我好害怕這件事情,如同忘記該怎麼游泳的金魚,在看見波光粼粼的水面那一刻,只想要拼命掙扎跳開,渾然忘記自己曾經在裡面生活過,忘記那些水面下的美好,以及:

「其實自己真的很需要這些水。」

寫作如同空氣,如同金魚需要清澈的水源,如同花朵需要扎根於土壤,我需要這些東西來讓我活著,但我就像是一覺過後就會遺忘所有事情的人,在離開桌面後就忘記自己其實有充分的能力橫越荒蕪的紙面,忘記自己其實深愛寫作這件事情;我懷疑,每次重新出發的那一刻,我都懷疑自己的能力,每一天我都深深地懷疑,我是否還有力量重新再走一趟,在與自己的心靈手拉手地、閉上眼睛任由他領我走過沙漠,走過漆黑洞窟,走過綴滿美麗星辰的夜空。

我會恐懼,恐懼這種力量的消逝。在每一篇文章結束後的下一刻,像是被推回原點,不知道下一次、下一次,再下一次,我是否還有能力做到這些事情,我是否還有機會體驗這些美好,是否還有機會在驀然回首的那一刻,發覺自己其實走過的不是讓人恐懼的陰森森林,而是生機盎然的伊甸園。

我熱愛這件事情,喜歡那種轉過身後的驚喜,也驚訝於某些聲音,來自於身體之外、來自於心靈深處、來自於我根本不曉得的地方,我深愛這些冒出的話語、說出的聲音,深愛寫下這些的我,深愛被感動得不能自己的我。

每一次寫作,都像是一場冒險,我完全無法掌控,脆弱且無知,只依憑意識與雙手的連結,參與這一場塑造,用文字塑造一個故事、一個片段、一個畫面、一句話語,我只是一個工具,寫下記錄的工具。

就像是一位靈媒,我在水晶球的深處看見了光,看見了讓我驚駭不已的畫面,在我說出口的那一刻,如同說出一個偉大預言,但我只是「呈現」,那不是我可以掌控的,於是當我再次面對這顆晶瑩剔透的水晶球時,當所有人都期待我又將說出什麼「預兆」時,我只覺得恐懼:

「噢!我哪知道啊!我只是看見什麼就說什麼啊!」

患得患失,我隨時都深怕自己忘記該怎麼看、該怎麼說、該怎麼去做,每一次都寫作地如同剛呱呱墜地的小鹿,掙扎抵抗地心引力,想把自己撐起。

於是我從書頁中逃離、從鍵盤邊逃離,逃往剪指甲、洗碗、做麵包、生活與日常,如同蜘蛛人脫下緊身衣後,穿上長夾克,假裝自己只是個平庸無比的報社攝影師,在入出日落之間平庸地呼吸,渾然忘記自己還可以在城市中自由地擺盪。

因為這樣子很安全、很簡單,而且也很輕鬆。

但我真的很喜歡做這件事情,即使我總是拖延,總是遠遠超過「建議工作時間」,總是任憑自己的任性攤在床上,然後看窗外的光影從刺眼到柔和,任由時間流逝,我還是願意回來。

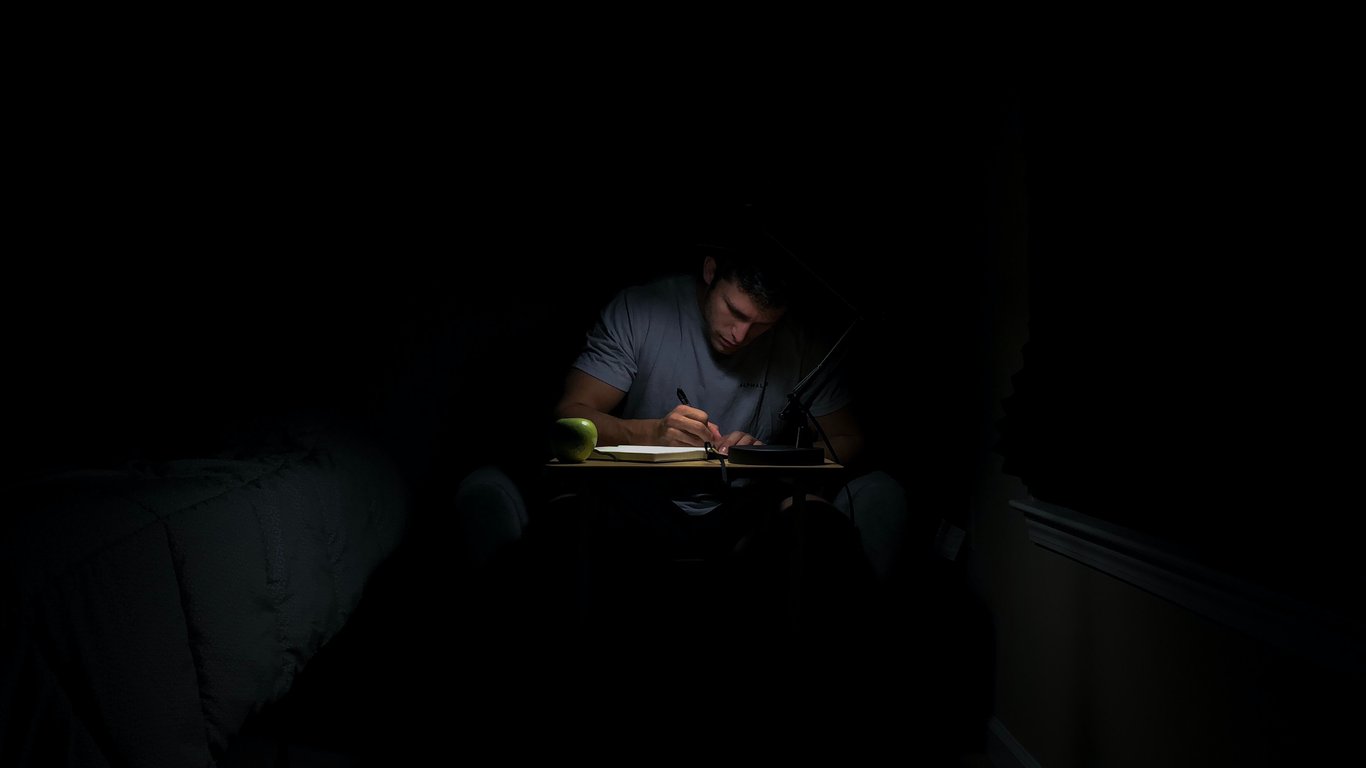

不斷地回來,即使我焦慮、恐慌、懼怕,甚至有些想嘔吐,但這件事情就是無法妥協,我每一天都在跟這些感受拔河,但最終我還是可以把自己安放在座位上,然後面對午夜色的筆電外表,打開、把手放上鍵盤,於是魔法就此發生。

如同城市遭遇犯罪時的蜘蛛人,我也將在危機發生時回到此地,即便我毫無能力、即便我忘記這一切,即便我再也無法看穿水晶球幻象,即便我一無所有,我也將會回來,肩負起責任,肩負起我的天職,肩負起寫作者的責任。

寫些無關緊要的日常,寫些忘記剪指甲的往事,寫些毫無目的的無病呻吟,

寫,寫,再寫。

再寫一篇明天。