383 文字狱第一位受难者:王实味

野兽按:昨晚的野兽电台第十一期:身心灵爱好者的公民修养第一讲 上,小山美眉提到她几年前在香港读书时曾经拍过一部关于王实味的纪录片,今天早上我在独立中文笔会看李慎之的文章《一个老派共产党员——悼念温济泽同志》时摘选了两段分享到了野兽的怼怼怂怂家族群里。

”我曾说过自己是末代延安人,更确切地说,是末代清凉山人。我是一九四六年九月才离开上海,中经南京、北平撤回延安的。到十一月就被分配到在清凉山的新华通讯社。见过社长廖承志以后,他就叫行政处来给我们夫妇分配了一孔窑洞。刚住进去,打开行李,济泽就给我们背来了一篓烧火盆用的木炭。他那时三十多岁,是一个典型的文弱书生,把一篓几十斤重的木炭从山下背到山上是很吃力的。我心里很感激他,请教他的尊姓大名,他说,“我叫温济泽,三个字都带三点水”。我一想果然,从此就再也忘不了了。

有桩说来有点好笑的事情。我和我的爱人,虽然谊属同学,而且在大学毕业后就已确定了关系,但是还没有结婚,而且当时为了革命的需要,南北相隔已将一年,我去上海,好去了张家口,当时并不知道彼此的下落,甚至不知道此生还能不能再见。在延安重聚,纯属偶然。一起分配到新华社以前,我住在党校二部招待所,好住在大砭沟。相去遥远,并不能常常相见。所以会把我们分配到一个窑洞,完全是由于对“爱人”一词的理解不同所致。本来,从民国年间发明或引进了“爱人”这个词儿以来,它的意思一直是指关系密切,已到了可以论婚嫁地步的男女青年,就跟今天专门为此而制造出来的“恋人”或“情人”一样。我们当时完全不知道,在解放区,“爱人”两个字的意义已转变为明确的“丈夫”或“妻子”。因为这个无知,我们两人在组织部发的干部登记表上,在“爱人”这一栏中都明明白白地埴上了彼此的姓名。而廖承志就据此认为我们已经结婚了,给我们一孔窑洞,我们也不好分说,就此进入洞房,开始了现在已有五十三年的夫妻生活。当时延安的婚礼是十分简单的,补称为花生米婚礼,我们则连花生米也没有吃。此中情由,很少人知道。温济泽也不知道,因此我常说我们的婚姻 “非法婚姻”。一定要算的话,廖承志可以算我们的主婚人,温济泽还有林朗同志(他给我们窑洞挑了一担水)就可以算我们的证婚人了。“

小山说:温济泽真的太可爱了 感觉他就是延安的同人前辈 所有人的八卦 温济泽都看在眼里 写在日记里。王实味平反温济泽也很有功劳啊 看他们在延安的伙食 真是太揪心……要是当时王实味能背我去地里采野花 去镇上吃三不沾 我也爱他爱得妥妥的 。

我继续分享李慎之节选:”他编《中化英烈》杂志,编《革命烈士传》,致力于为王实味和其他许多人平反,为瞿秋白恢复名誉,亲自编出了十四卷的《瞿秋白文集》,这些都是世人看得到的业绩。鲁迅说:“一个人如果还有友情,那么收存亡友遗文真如捏着一团火,常要觉得寝食不安,企图给他流布的。”温老就是这样一个人。可悲的是,这样血性、这样厚道的人,在中国已越来越少了。“

同时也让小山把她拍的纪录片链接分享出来。

王實味是中國現代文學史上地位特殊、而在大眾記憶中卻無跡可尋的一位作家。1942年3月,他在延安《解放日報》上發表《野百合花》,一文激起千層浪,既注定了他本人的結局,也預示了此後數十年中國知識分子在紅色政權下的遭遇。本片在呈現王實味青年時期的文學成就之後,揭示了他不能持續寫作的根源,表現了他作為一位人格獨立的知識分子在極權政治中的悲劇宿命。理解王實味的短暫人生,才能真正理解當代中國作家的尷尬位置。

《自由之笔》第十三期:王实味党庆碎身

——《中国当代文字狱囚徒编年录》第一卷第一案(1947)

王实味(1906年4月5日-1947年7月1日),原名王思韦,字叔翰,笔名诗微、实薇、诗味、石味、石巍等,作家、翻译家、评论家;在因文获罪遭监禁近五年后,于1947年7月1日中共二十六周年党庆日当晚,以“反革命托派奸细分子”等罪名被秘密处死。

早年生涯──从小说到翻译

王实味于清光绪三十二年农历三月十二日出生在河南省光州(今潢川县)樊城铺,父亲是曾考中举人的私塾教师,母亲在他四岁时病逝,他由继母和姐姐抚养。

1923年,王实味十七岁中学毕业,考入开封市的河南留学欧美预备学校(河南大学前身),次年因家贫无力支付学费而中断学业,考取邮务生,被分配到驻马店邮局。

1925年夏,王实味考取了北京大学文预科,与后来同为文字狱牺牲的张光人(胡风)同班同学,年底发表处女作──书信体中篇小说《休息》。

1926年1月,王实味加入中国共产党,此后相继在报刊上发表短篇小说《杨五奶奶》、中篇小说《毁灭的精神》等作品。

1927年夏,王实味因初恋不果且经济困难,离开北京大学南下谋生,也由此脱离了中共,先后经人介绍担任南京的国民党中央党部小职员、山东泰安中学语文教师,其间又相继发表短篇小说《陈老四的故事》、《小长儿与罐头荔枝》等。

1930年,王实味在上海与前北大中共支部的同学刘莹结婚,又遇当时正与中共创党领袖陈独秀组织“中国共产党左派反对派”(托派)的北大校友王文元(凡西),帮助翻译了《列宁遗嘱》和《托洛斯基传》中的两章,并发表第一部译著──霍普特曼(Gerhart Johann Robert Hauptmann, 1862-1946)的《珊拿的邪教徒》(The Heretic of Soana),由此开始翻译生涯。

在夫妻俩辗转各地教书谋生的六年中,他先后翻译了都德(Alphonse Daudet, 1840-1897)的《萨芙》(Sapho)、金斯莱(Charles Kingsley, 1819-1875)的《水孩子》(The Water Babies)、高尔斯华绥(John Galsworthy, 1867-1933)的《资本家》(The Forsrte Saga,又译《福尔赛世家》)、奥尼尔(Eugene O’Neill, 1888-1953)的《奇异的插曲》(Strange Interlude)、哈代(Thomas Hardy, 1840-1928)的《还乡记》(The Return of the Native)等世界文学名著共一百余万字。

1936年夏,王实味回河南老家,任开封省立女中英文教员。次年5月重新加入中国共产党。 1937年10月,他在郑州与妻子儿女告别,只身经西安到达中共中央所在地延安,入陕北公学学习,并任第七队队长,次年2月被分配到中共中央出版局从事翻译,不久又调到马列学院(后改名中共中央研究院)编译室任研究员,参与翻译马克思、恩格斯、列宁的著作。其后四年里,王实味单独或与人合作译稿共达二百万字,包括:《德国的革命与反革命》、《雇佣劳动与资本》、《价值、价格与利润》等和《列宁选集》十八卷本中的两卷半。

延安整风运动“挂帅”

1941年5月,中共中央军委主席毛泽东在延安高级干部会议上做《改造我们的学习》的报告,批评了党内流行的思想作风问题,拉开了此后“整风运动”的序幕。在此前后,延安的一些作家和知识青年也利用杂文等文学形式公开批评延安的“黑暗”面,形成了以丁玲、萧军、艾青等著名作家为首“暴露黑暗”的文艺思潮。

1942年2月,毛泽东又先后在中央党校开学典礼会上做《整顿学风党风文风》(收入其选集时改名《整顿党的作风》)的报告和在延安干部会上做了《反对党八股》的报告,提出要“整顿三风”——“反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风”,从而正式发动了“整风运动”。延安作家尤其是“暴露派”创作出现高潮,王实味也由此响应,3月相继在丁玲、萧军、艾青主编的《解放日报》文艺栏和《谷雨》杂志上发表《野百合花》、《政治家‧艺术家》等杂文。 3月26日,他还创办了壁报《矢与的》,发表《我对罗迈(即李维汉)同志在整风检讨动员大会上发言的批评》、《零感两则》等短评,产生很大影响,以致中共中央主席毛泽东都在夜里提着马灯去中央研究院看壁报。

王实味在这些文章中,怀念十四年前被国民党处死的在北大初恋不果的中共女党员李芬,揭示出延安:

歌啭玉堂春、舞回金莲步的升平气象……,但当前的现实──请闭上眼睛想一想吧,每一分钟都有我们亲爱的同志在血泊中倒下──似乎与这气象也不太和谐。

转达了有些青年人对其上级以至某些“大人物”的非议:

那些首长以及科长、主任之类,真正关心干部、爱护干部的,实在太少了。

并提出自己的相关看法:

正因为认识了“丑恶和冷淡”,他们才到延安来追求“美丽和温暖”,他们才看到延安的“丑恶和冷淡”而“忍不住”要发“牢骚”,以期引起大家注意,把这“丑恶和冷淡”减至最小限度。

我并非平均主义者,但衣分三色、食分五等,却实在不见得必要与合理──尤其是在衣服问题上(笔者自己是所谓“干部服、小厨房”阶层,葡萄并不酸)一切应该依合理与必要的原则来解决。

当前的革命性质,又决定我们除掉与农民及城市小资产阶级做同盟军以外,更必须携带其他更落后的阶级阶层一路走,并在一定程度内向他们让步,这就使我们更沾染上更多的肮脏与黑暗。

艺术家改造灵魂的工作,因而也就更重要、更艰苦、更迫切。大胆地但适当地揭破一切肮脏与黑暗,清洗它们,这与歌颂光明同样重要,甚至更重要。

这类主张“暴露黑暗”尤其反对特权的文章很快引起了很大反响,回应支持者甚众,但部分高级将领贺龙、王震等对此不满却更受中共高层注意,以致时任中央军委主席的毛泽东说:“这是王实味挂帅了,不是马克思主义挂帅。”

1942年4月初,毛泽东在中央高级干部整风学习会上就许多人抨击丁玲的《三八节有感》和王实味的《野百合花》做最后总结说:“丁玲是同志,王实味是托派。 “此后,延安文艺界对王实味的批判斗争就以此政治定位急剧升级。

1942年5月,毛泽东在延安文艺座谈会上讲话,明确否定了“暴露派”所提倡的“人性论”、“人类之爱”、“暴露文学”、“杂文时代”等文艺思潮和观点,并断言这些都属于阶级立场问题,不但裁决了“歌颂光明和刻画黑暗”的两派之争,而且由此确立了将思想观点流派之争归结为政治立场、敌我路线之争的批判清算斗争方式。座谈会期间,毛泽东的秘书胡乔木曾找王实味谈过两次话,并写信指出:“《野百合花》的错误,首先是批评的立场问题,……毛主席希望你改正的,首先也就是这种错误的立场。”

王实味拒绝认错,因此遭致从上到下的围攻批判,并且转为被追究十几年前曾与托派中两位前北大党员朋友王文元、陈其昌交往过两年的历史问题。当时延安的中共理论界、文艺界负责人李维汉、范文澜、周扬等相继出面引导批判清算,而且丁玲、艾青等“暴露派”领军人物也纷纷检讨认错并反戈一击,而萧军等极少人则因曾为王实味陈情及拒绝随波逐流也遭批判整肃。

1942年6月下旬,以丁玲、周扬等为首的“中华全国文艺界抗敌协会延安分会”理事会决议开除王实味会籍。 10月底,王实味被中共中央定性为“反革命托派奸细分子,暗藏的国民党探子、特务、反党五人集团成员”并批准开除党籍,年底遭关押,次年4月1日又被正式逮捕。 1945年,毛泽东在中共七大上提及延安“整风运动”时说:“他是总司令,我们打了败仗。我们承认打了败仗,于是好好整风。”

1946年,王实味案重新审查后的结论是“反革命托派奸细分子”,去掉了其他罪名。

中共文字狱第一位受难者

1947年3月,国民党军进攻延安,王实味被中共中央社会部转押到晋绥公安总局在山西兴县城郊的看守所。同年6月,该看守所附近遭到国民党军飞机轰炸,转移前经向中共中央社会部请示,获部长康生和副部长李克农批准,将王实味秘密处死。

1947年7月1日,中共党庆二十六周年纪念日,王实味被晋绥公安总局审讯科于当夜砍杀碎尸后埋入一眼枯井,时年四十一岁,成为中共文字狱第一位受难者。

中共高层在当时显然以文字狱杀人为耻,毛泽东听说后也曾大怒,后多次在内部讲话中提及撇清,由此将处死王实味一事长期秘而不宣。

直到1978年,与王实味别离四十一年的妻子刘莹才从广播中得知,丈夫早在三十一年前就被作为反革命托派分子处决。作为历史见证人,她断定那是政治诬陷,于次年开始为其申诉奔波。

1991年2月7日,公安部发出《关于王实味同志托派问题的复查决定》宣布:定王实味为“反革命托派奸细分子”的结论予以纠正,在战争环境中被错误处决给予平反昭雪。不过,中共中央并没有改正开除其党籍的决定。

1998年12月,三联书店上海分店出版其作品集《王实味文存》。

参考资料:

王实味,《野百合花》,延安《解放日报》文艺副刊1942年3月13、23日。

王实味,《政治家‧艺术家》,延安《谷雨》第1卷第4期,1942年3月15日。

王凡西,《谈王实味与“王实味问题”》,香港《九十年代》月刊1985年5月号。

戴晴,《王实味与〈野百合花〉》,《文汇》月刊1988年第5期。

文超,《王实味获彻底平反》,《鲁迅研究》月刊1992年第2期。

高华,《红太阳是怎样升起的──延安整风的来龙去脉》,香港中文大学出版社,2000年。

韩爱萍,《王实味:河南大学的真诚赤子》,《光明日报》2003年1月27日。

长堀佑造,《悼念王凡西先生》,香港《先驱》第67期,2003年1-3月。

陈益南,《评介延安整风期间的王实味案件》,浴火凤凰新闻网:http://members.multimania.co.uk/sixiang001/author/C/ChenYiNan/ChenYiNan018.txt,2003年10月5日。

黄昌勇,《王实味传》,河南人民出版社,2005年。

杨飞、郝占辉,《李克农与“王实味案”》,《文史精华》2007年第9期。

陈志鹏,《还我一个王实味》,香港《华夏纪实》2008至2009年连载。

于继增,《〈野百合花〉招来的杀身之祸》,《文史》月刊2009年12期。

来源:张裕:《从王实味到刘晓波:中国当代文字狱囚徒编年录》

看这部纪录片看到王实味的儿子王旭枫回忆去山西祭奠父亲这段让我泪目了。

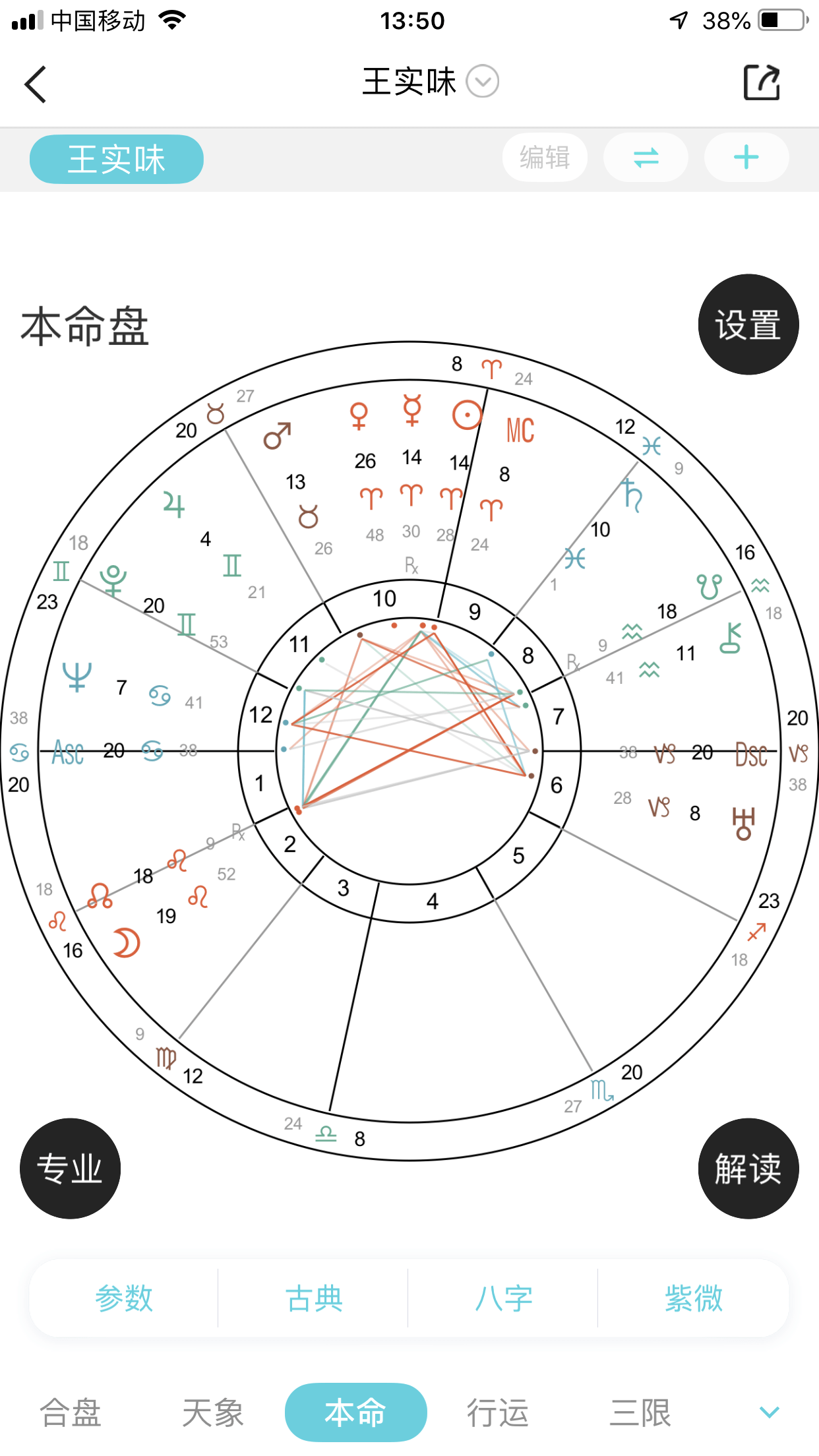

好奇之下,就给王实味制作了一个星盘。

@野兽:发现王实味是南交水瓶,见不得特权者欺负人。

@小山 哈哈 那我感觉他北交得也挺彻底的 …… 这种投入度 参与度 热血 热恋

@野兽:是呀。他走向北交了。遗憾就是他还没北交到底,否则不会配合表演。直接打到老毛,硬扛到底。

@小山:这个没法 宝剑的王座 不是权杖

@野兽:王实味毕竟生活得早,后辈索尔仁尼琴也是王实味,他已经见识了古拉格,极权的獠牙在延安时期还没那么明显。

@小山:所以我觉得他的那种敏感度才更可贵

@野兽:是的。他的宝瓶人道精神因为北交狮子的热爱完全被正向激活了,而且还有宝瓶的客观意识。

@野兽:他的月亮和北交合相了我的火星,他的南交合相了我的月亮。

@小山:我也月狮子 魏老师(导演)也是群星狮子。哈哈哈我火星在水瓶 他的故事特别能让我燃烧。

傅国涌:王实味悲剧的意义

权势的影响往往是一时、一地的,而思想、人格的影响却是跨越时空的。有时候一个悲剧人物给时代留下的影响远远要超过那些有权决定他生死的人。王实味被杀害已经过了半个多世纪,王实味最后平反也有十几年了,然而,我们有关王实味的话题还刚刚开始切入正题。

王实味是20世纪40年代延安最大胆、最有争议的知识分子,一个年轻的翻译家、作家。连党的最高领袖毛泽东都曾深夜提着马灯去看《矢与的》壁报(上面最轰动的就是王实味写的短文),1945年“七大”时甚至说:“四二年,王实味在延安挂帅,他出墙报,引得南门外各地的人都去看。他是‘总司令’,我们打了败仗。”1962年,王实味死了十几年了,已经成为全国领袖的毛泽东又一次在最高层会议上提起他。

王实味只活了41岁,1947年惨遭杀害时头上戴了三顶大帽子,“反革命托派奸细分子”、“暗藏的国民党探子、特务”、“反党五人集团头头”。这些帽子那一顶都足以把他打入万劫不复的地狱。在他死后四十四年开始,三顶帽子由三个不同的部门以不同的形式陆续摘掉了,1982年中共中央组织部的决定否定了“反党五人集团”的存在,1986年中共中央文献编辑委员会编辑的《毛泽东著作选读》的“注释486”说关于王实味“是暗藏的国民党探子、特务一事,据查,不能成立”。1991年公安部对“托派问题”的结论予以纠正,宣布为王实味平反昭雪。前后经历了近十年。

王实味的悲剧,绝不是他个人的悲剧,乃是整个民族的悲剧,整个时代的悲剧。他的生死、命运,就是中国知识分子的命运,由他上溯AB团的那些学生娃子,微山湖畔王文彬的冤魂①,从他之后,胡风分子、右派分子、“文化大革命”中千千万万知识分子的命运,冥冥之中都已注定。那些当年落井下石、打“落水狗”的人们最终都未能逃脱和王实味类似的命运,作家丁玲、诗人艾青等等都在革命圣地写下了令后人难堪的人生败笔,在王实味被杀10年后他们几乎无一幸免地成了右派。他们曾极力想划清和王实味的界线,不惜用世上最肮脏、最恶毒的言辞来诅咒、批判王实味,然而这个王实味阴魂不散,10年后仍把他们的命运牢牢地绑在了一起,历史仿佛绕了个圈子,1958年的“再批判”把他们当年的文章重新放在一起发表、一起批判,还是逃脱不了“毒草”、“反党反人民”的罪名。甚至周扬这样的革命文学“班头”也没有逃过十年“文革”的厄运。他们的经历比起王实味实在好不了多少,只是活了下来而已。中国的知识分子常常不懂得生命的意义有时候不在于是否活着,有的人活着,他已经死了。

当年王实味在延安为千夫所指时,人们也许压根就没有想到自己。我们这个民族的最可悲之处就是看见别人的人权遭到践踏,甚至杀害,只要与己无关,总是选择明哲保身,结果是谁也保护不了自己。

往往只有当灾难降临到自己头上时,人们才发现自己成了所有人无情射杀的目标,昔日的同志、朋友,甚至亲人都纷纷站到对面去了。没有左拉的《我控诉》这样慷慨激昂的声音,没有“这不公正”的低吼,也鲜有追随丈夫走向风雪弥漫的西伯利亚的女性。因而,那些在“文革”浩劫中,和丈夫一起选择了自杀的女性将永远值得我们尊敬。我始终相信为了做人的最基本的尊严,选择绝路未尝不是对自身生命价值的肯定。

王实味,在中国知识分子的命运史上不是一个孤零零的特例,他是一个见证,他的死也不是康生批准的还是李克农批准的这么简单。在他的身后,共和国的天空下,遇罗克、张志新、林昭、李九莲、王申酉……仍然没有逃脱和王实味相同的结局,因为思想而被处决。这个世界上只要有一个人的生命可以被随意剥夺,只要有一个人的自由与权利没有保障,那么对所有的人而言,他们的生命、权利和自由同样将受到威胁。王实味只是一个投奔革命的普通知识分子,但他死后20年共和国的元勋功臣(如贺龙、彭德怀)也惨死在自己参与缔造的这个共和国,甚至共和国的主席、执政党的第二号人物,以国家元首之尊也未能免于一死。这些人在王实味问题上立场可怕是一致的(比如贺龙),他们支持或默认了王实味的死,也就等于为自己掘好了墓。一个王实味的死,人命如草,当时除了领袖几次发脾气“赔我一个王实味”之外,我们没有听到任何声音。历史留下来的只有萧军一个人在一边倒的批判声中那声怒吼——“让他说话”。萧军与王实味素不相识、从无来往,在那耻辱的一页中,他的出现像是一个异类,这个独一无二的声音60年后依然令我们感动。如果没有这唯一的一声怒吼,如果没有温济泽等人为王实味冤案的平反所付出的努力,我们这个民族的知识分子将会更加无地自容,杀死一个王实味,意味着所有人的命同样都是可以被草菅的,只要你不低头,只要你还保持独立思考,那怕你怎么忠诚于这个主义也不行。

《野百合花》发表后,毛泽东的秘书胡乔木曾两次和王实味谈话,还两次给他写信,指出《野百合花》的错误。对这一明显来自最高层的批评意见,他竟置之不理,悲剧的发生因此也就在所难免了。其实,王实味当时只要低头认罪,学学丁玲、艾青他们,把自己作践、糟蹋一番,也许就能逃过这一劫难了。王实味就是王实味,他不仅不认错,还提出退党,这样他被开除党籍、逮捕,最后被秘密处死的结局也就注定了。这就是他和其他延安知识分子的区别。

1946年春,社会部部长康生、副部长李克农批准处死王实味。没有起诉、没有审判、没有上诉和裁定,也不需要这一切,在严酷的战争环境下,王实味这个被他所热爱的革命党所抛弃的人面临的只能是“秘密处死”的下场。其实,就算在和平年代,有了逮捕、起诉、审判、裁定等法律程序又能怎么样呢?“党的优秀儿女”张志新烈士不是死之前连可以喊“共产党万岁”的喉管也被扼断了吗?伟大领袖高瞻远瞩,总是希望留下一些反面教材(比如胡风、梁漱溟)。但人头落地,人死不能复生,他再发脾气,要赔他一个王实味也来不及了。1948年9月1日,他在李克农就王实味问题所作的检讨报告的批示中写道:“有所声明即够,不必议处。”

王实味的观点说穿了也没有什么高深之处,他无非说出了当时延安别人没有勇气说出来的一些心里话而已。他二十岁就入党,译著等身,是个马克思主义者,但他理解的马克思主义是有人性色彩的,所以他才批评斯大林缺乏人性,才敢直言延安的阴暗面,他不是那种只会唱赞歌的喜鹊。他在严酷的战争环境还能够坚持独立思考,真正体现了北大精神的精髓。因此他就要为自己的思想和骨头付出全部生命的代价。王实味死了,他留下的有关人性的讨论并没有结束,也永远不可能结束。

这位北大出身的知识分子,在他以生命的满腔热情主动投奔的“革命圣地”呼吁民主、平等,要求政治中的人性,希望正在进行中的革命事业更加完美,这是多么正常的一件事。他从来都不是什么大人物,但因为他对人性的真挚追求,他的身上永远都闪烁着人性不灭的光芒。

注:①王文彬,“一二九”运动学生领袖之一、北平市学联常委,抗日战争时期在山东微山湖抗日,在“湖西肃反运动”中被定为“反革命”枪毙。

文章来源:作者文集2006

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!