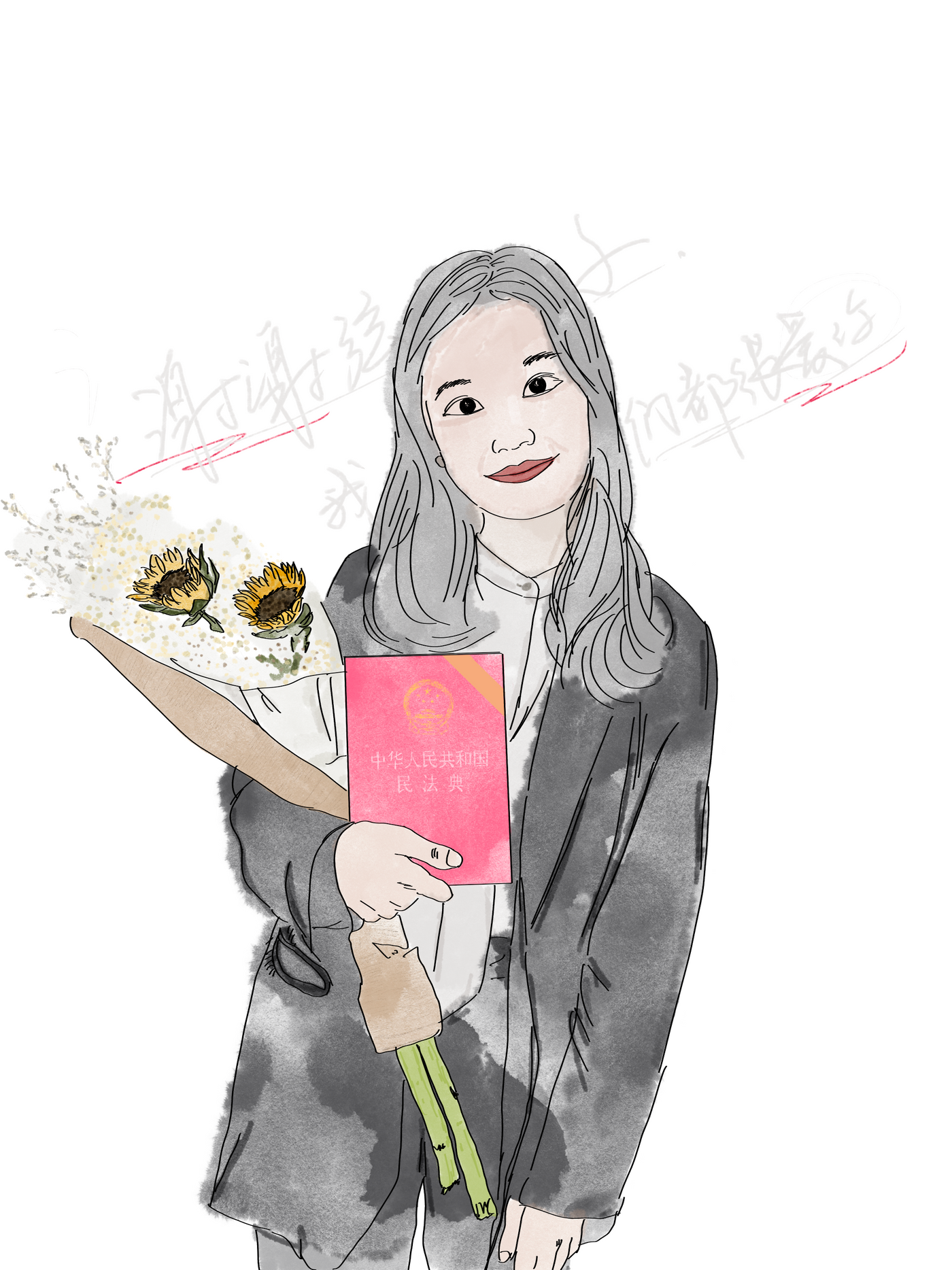

我們要的不是所謂的勝利,而是一個道理。

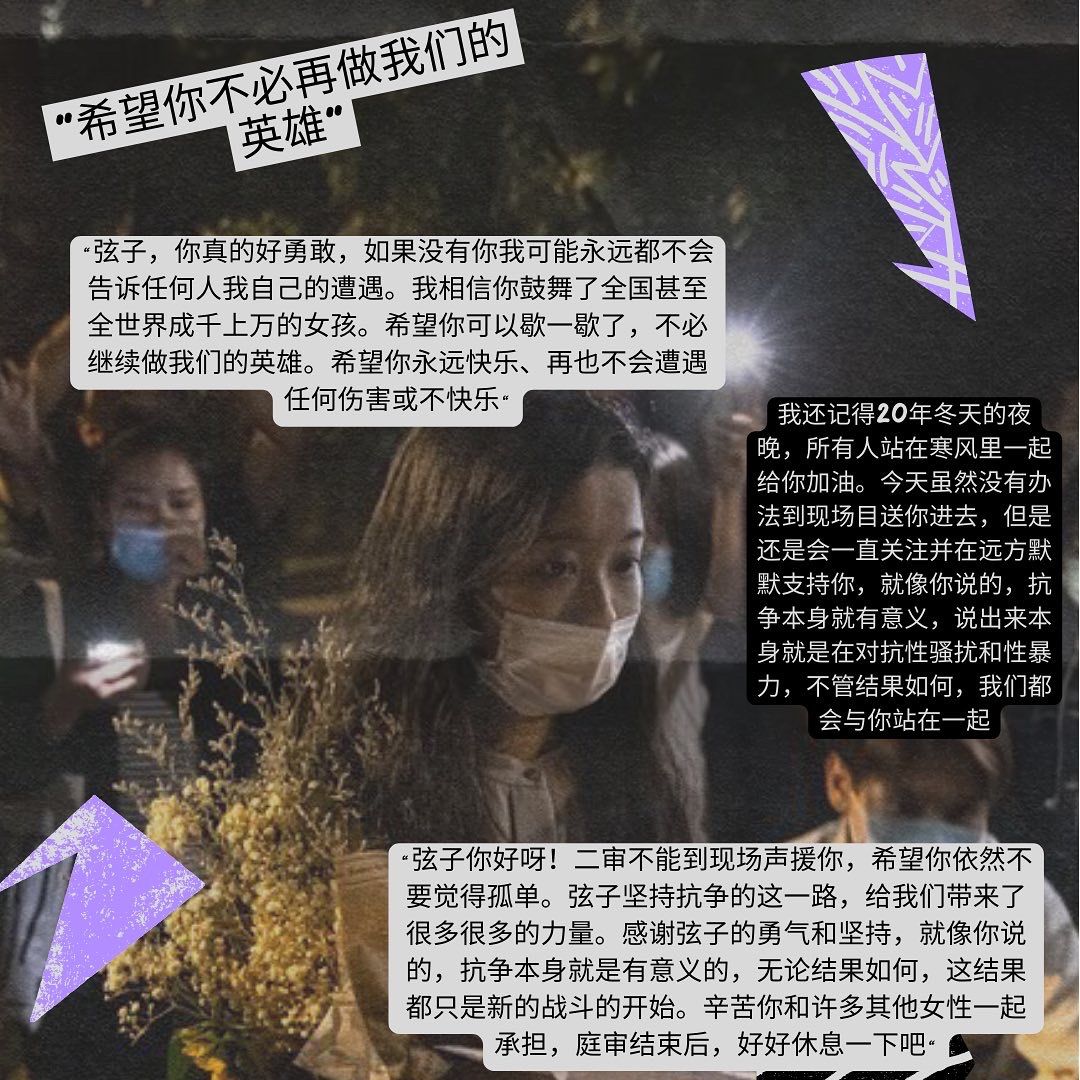

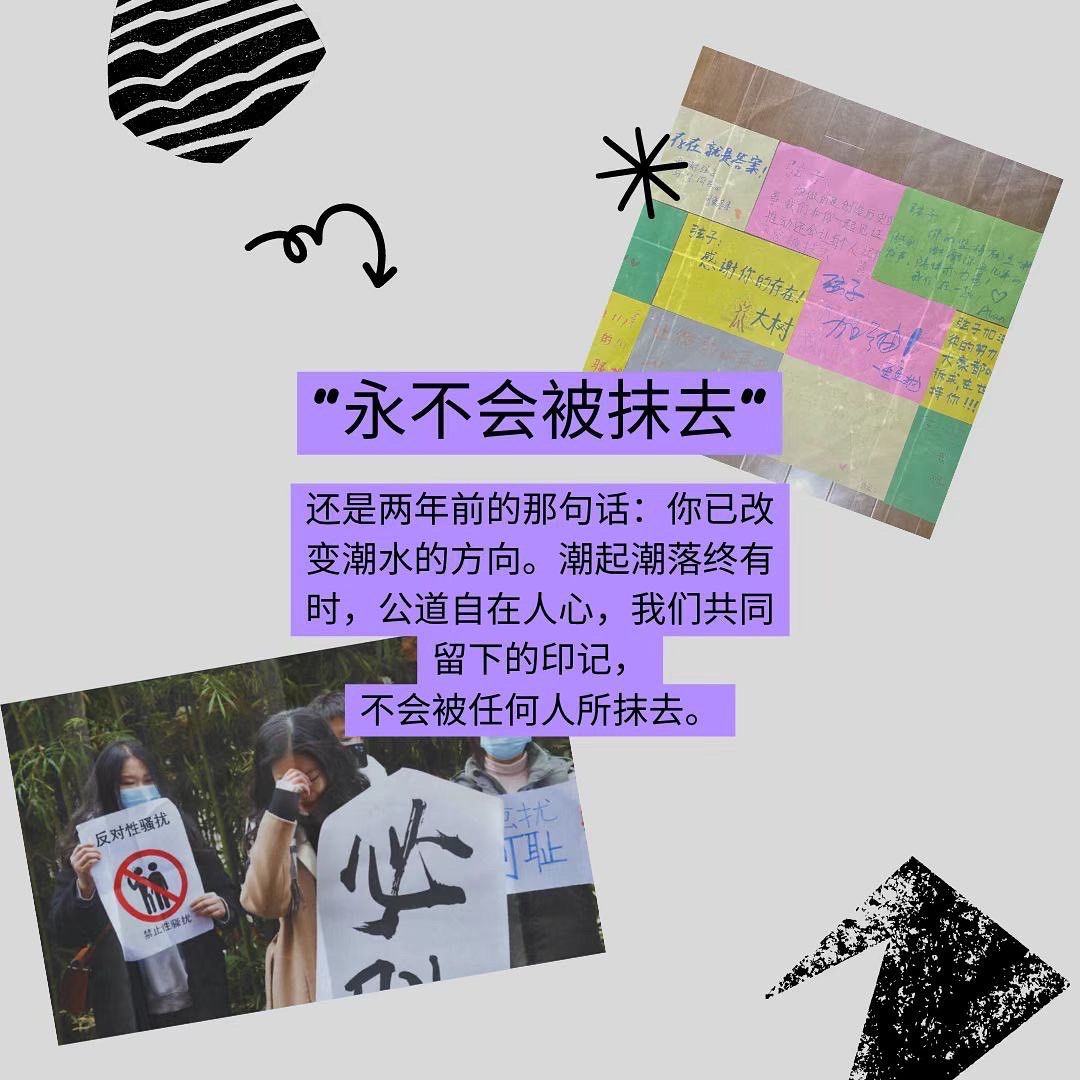

晚上的弦子與她的朋友們

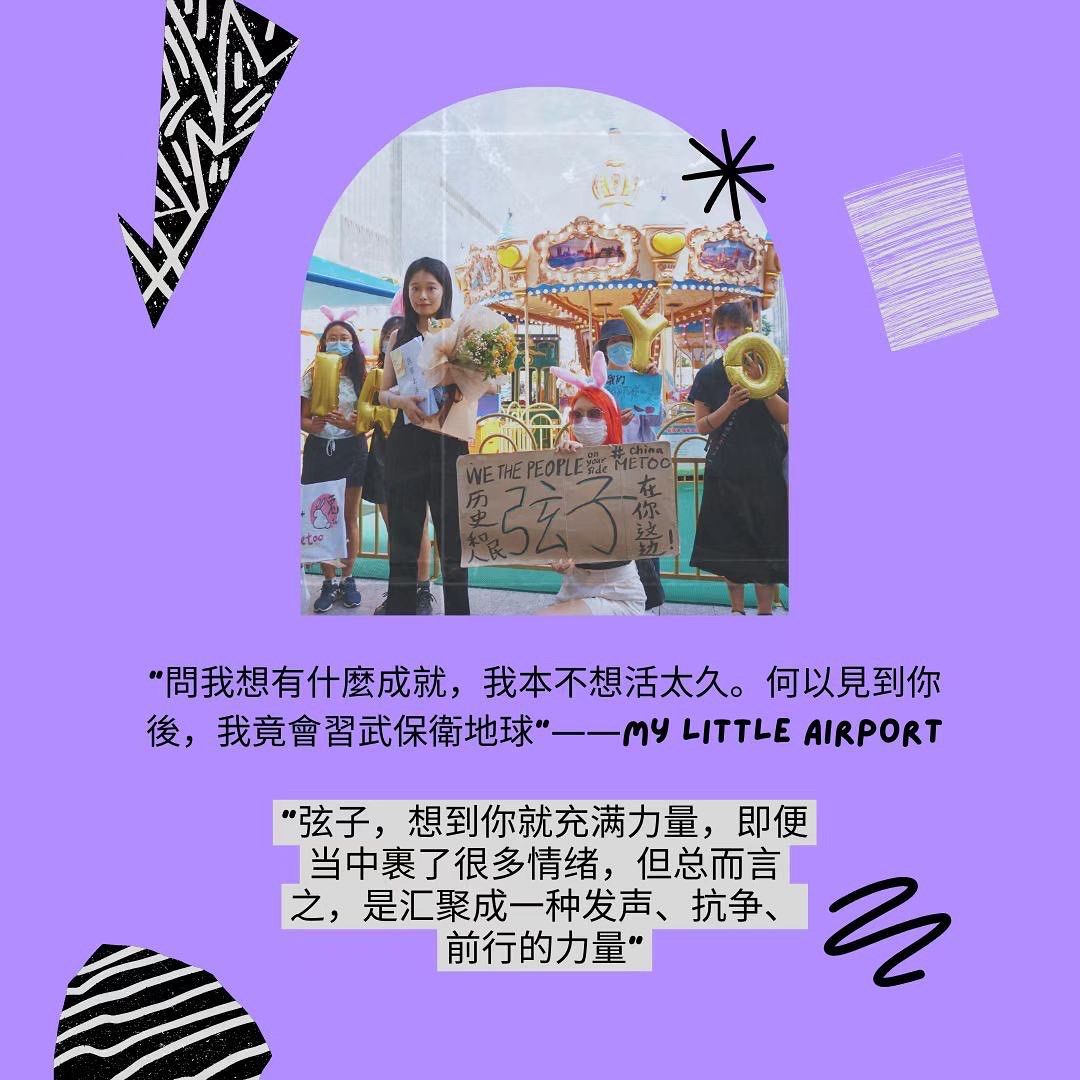

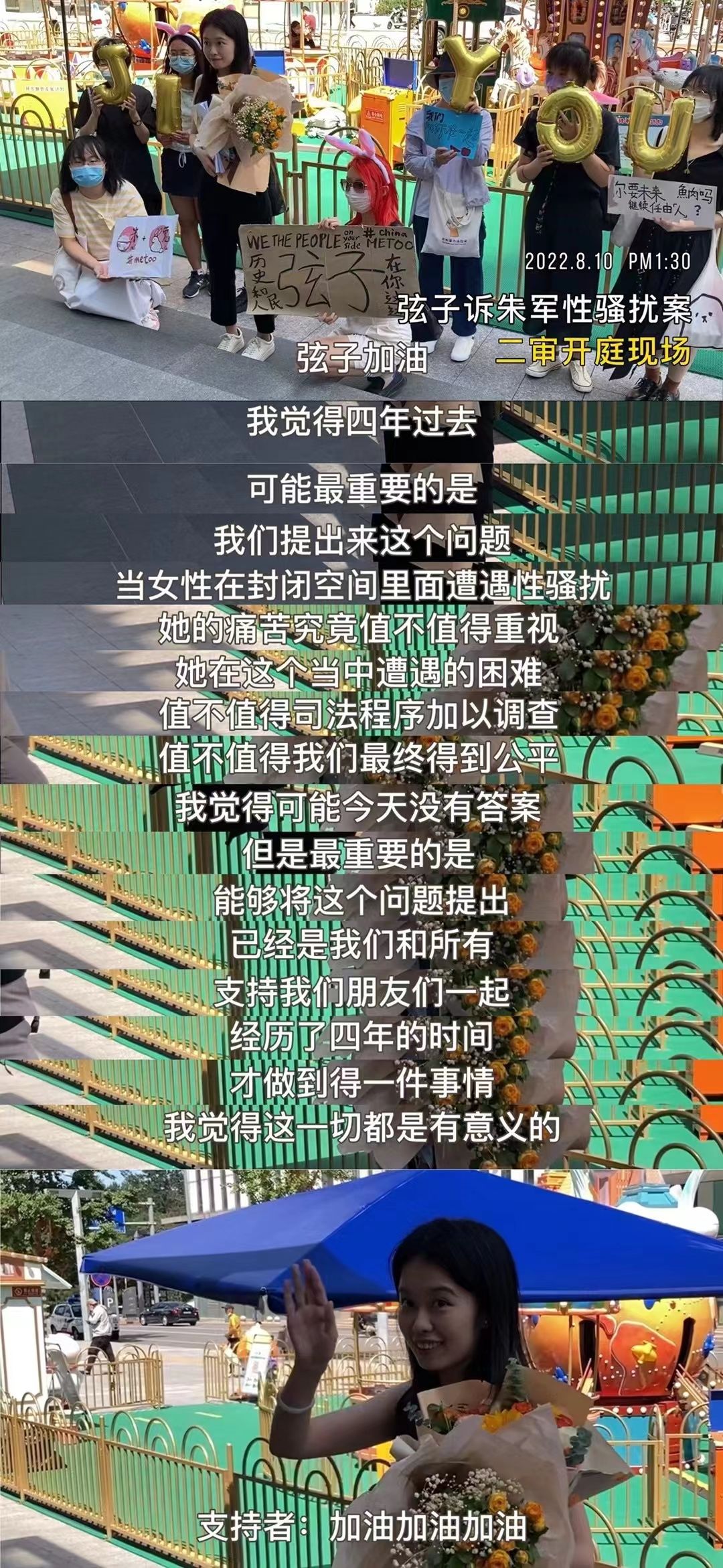

白日的弦子與她的朋友們

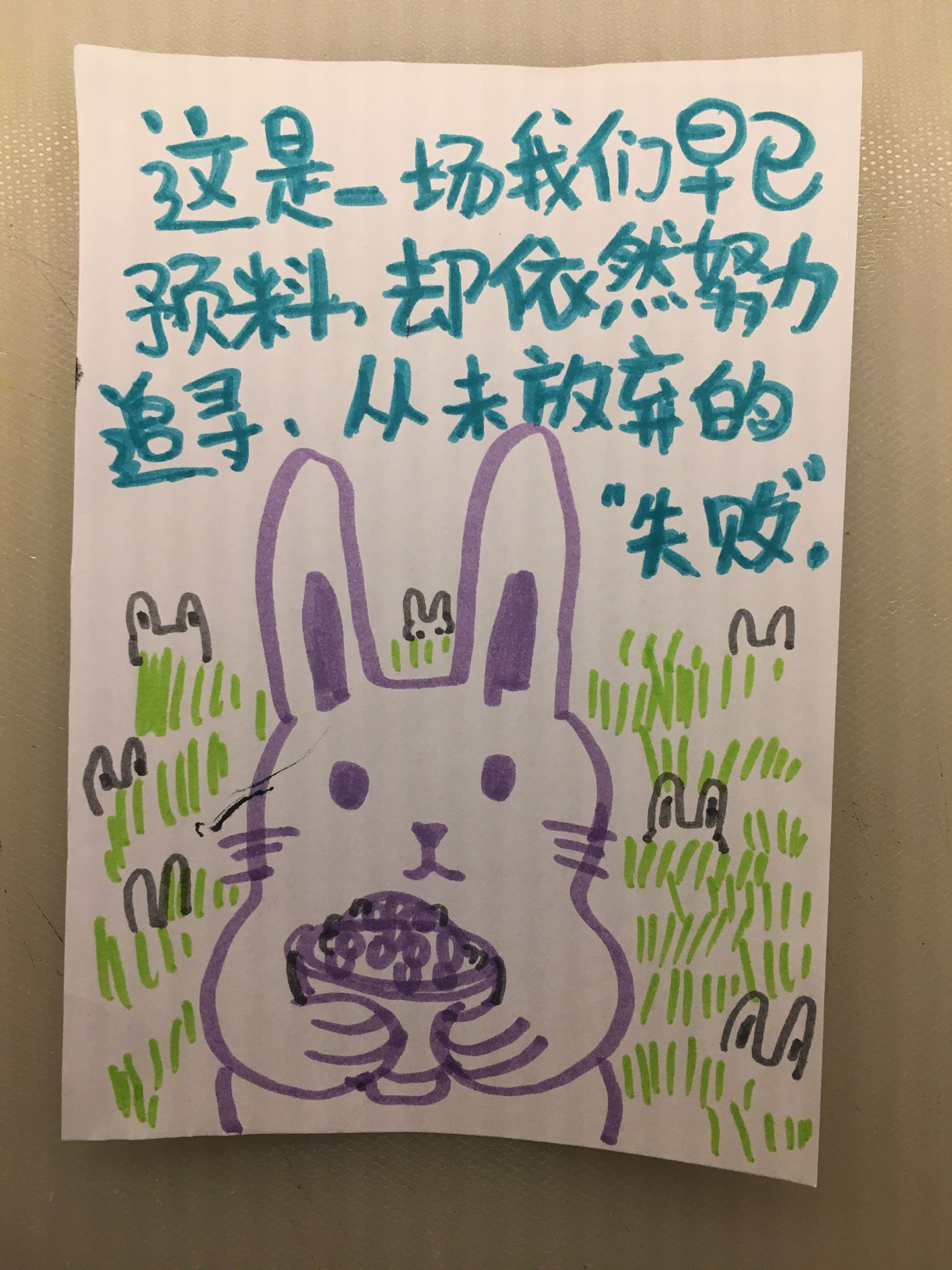

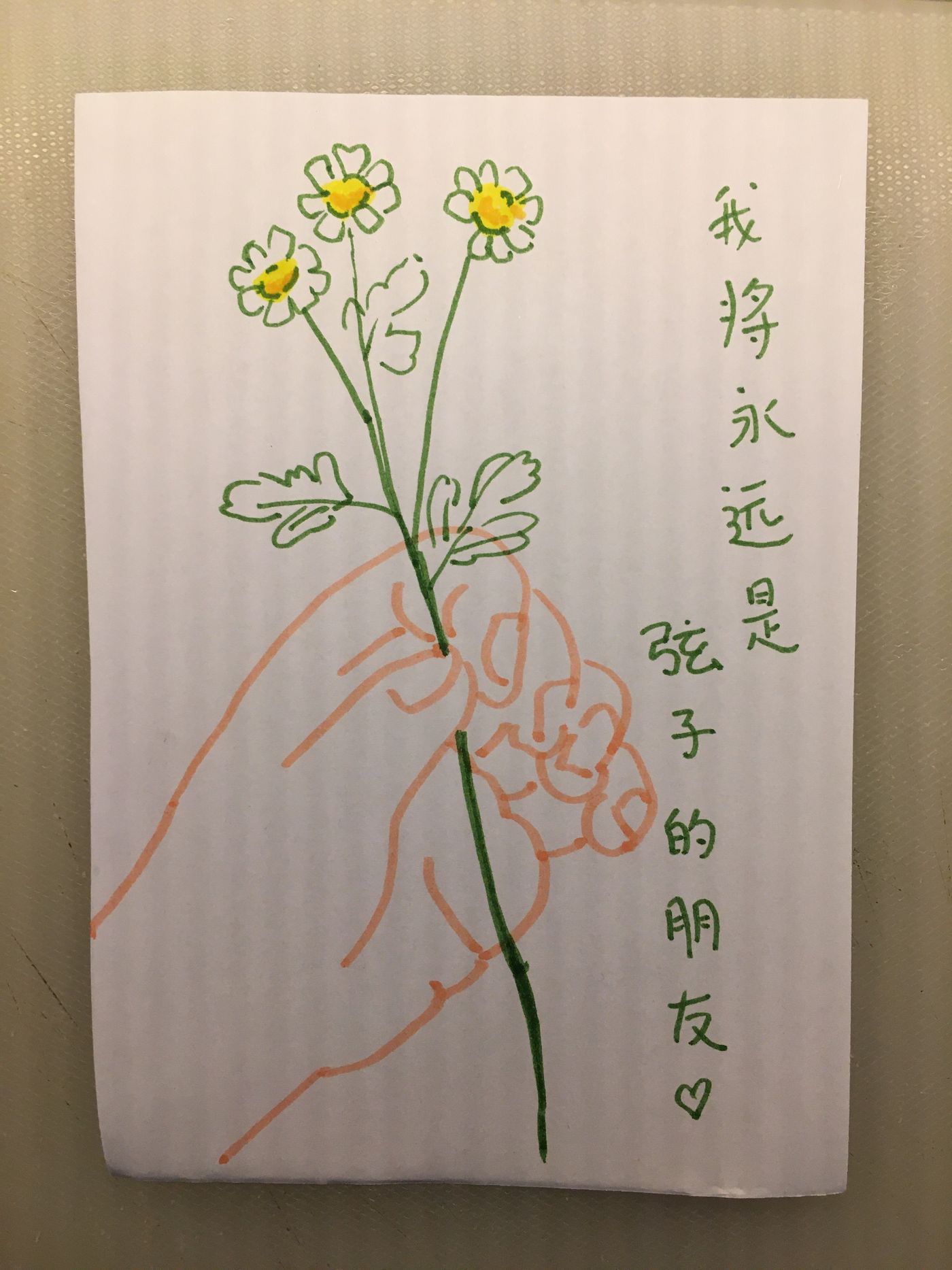

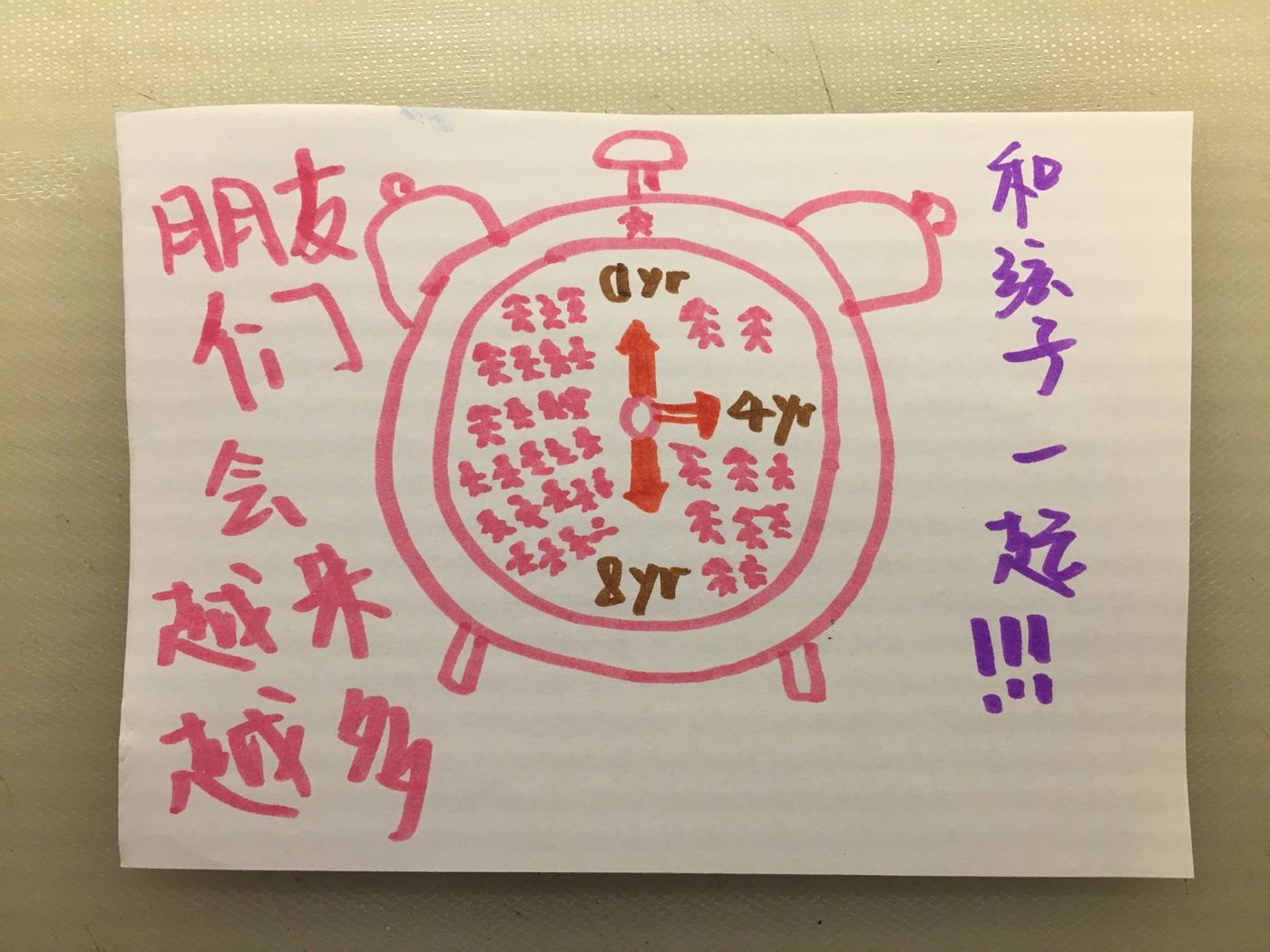

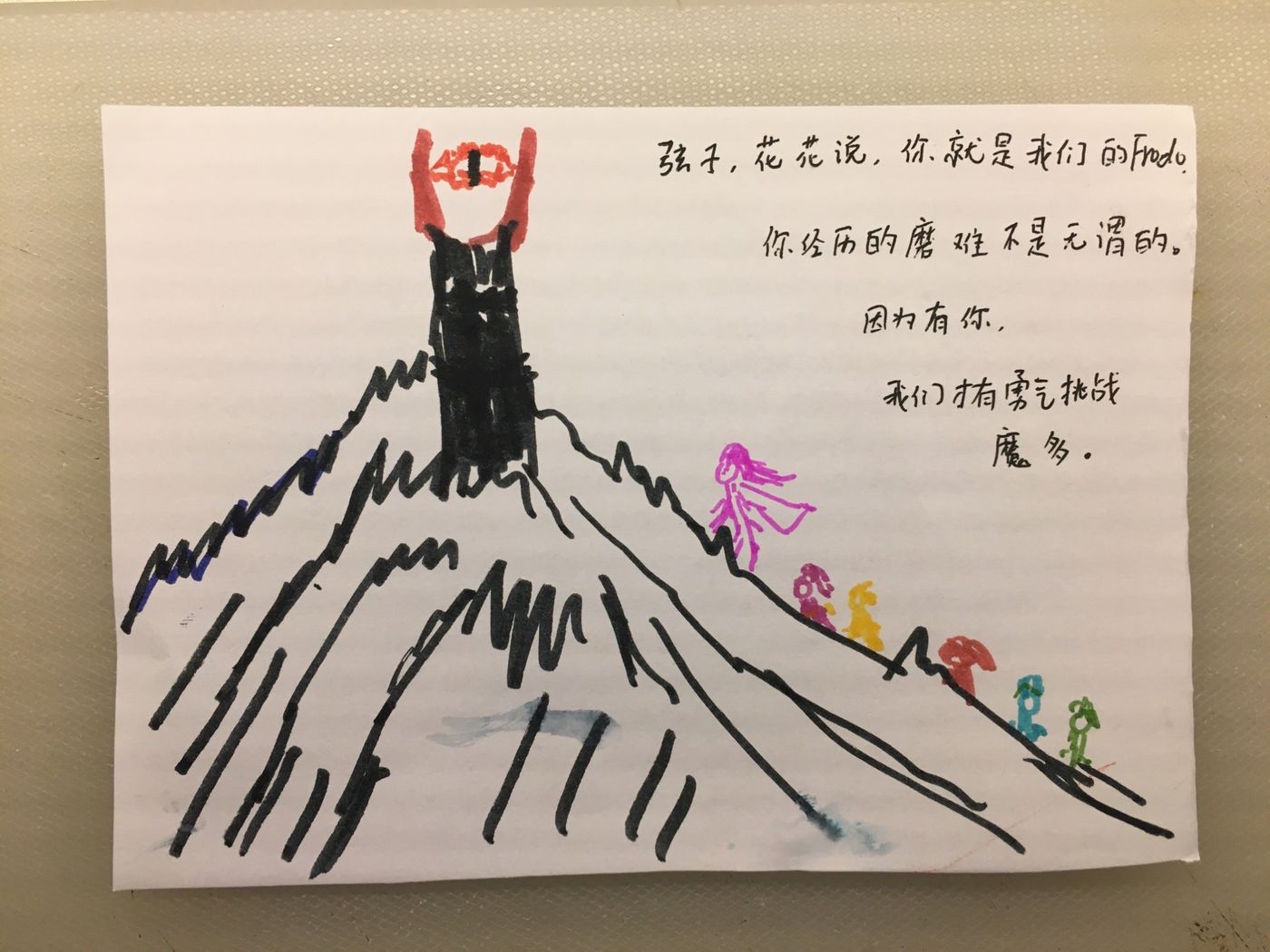

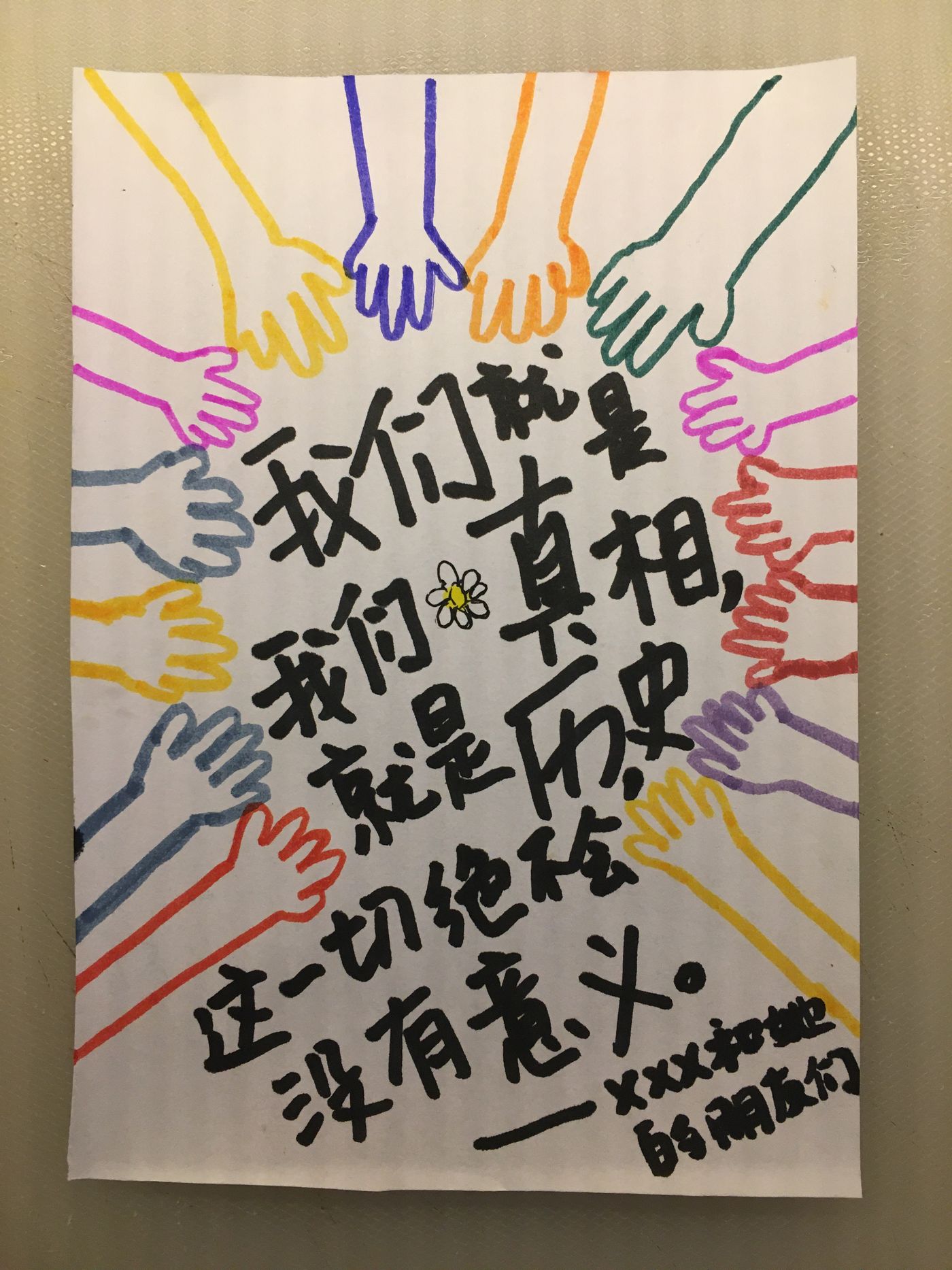

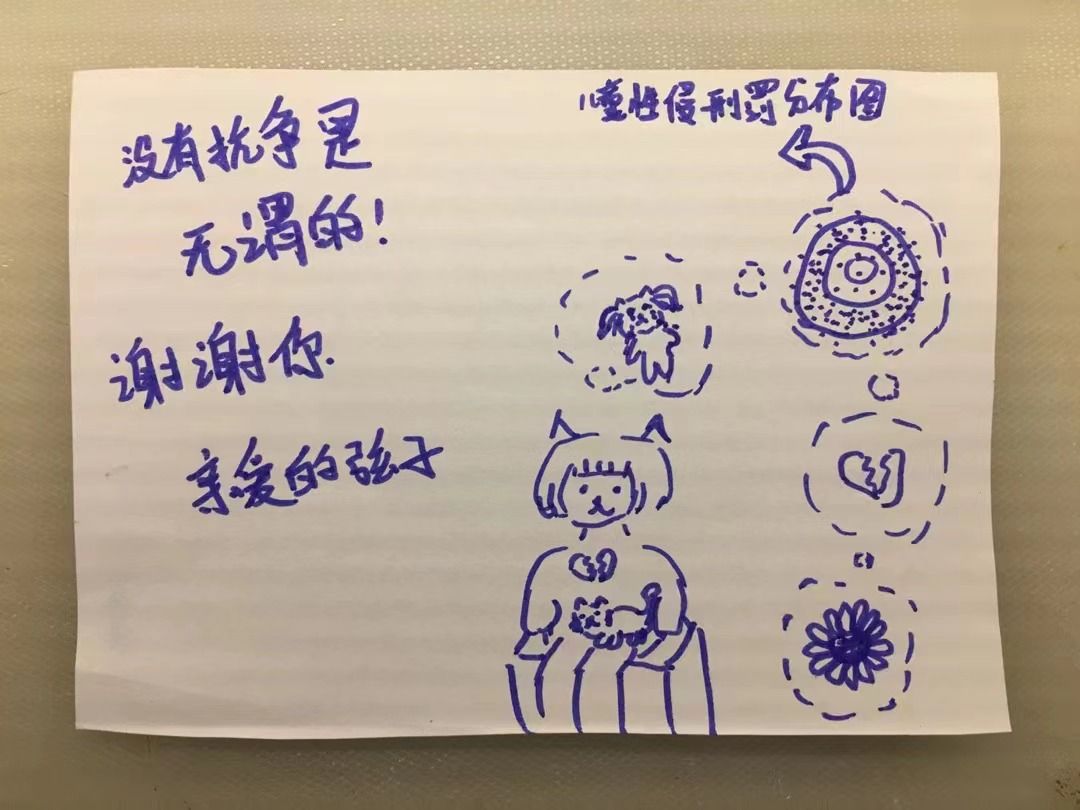

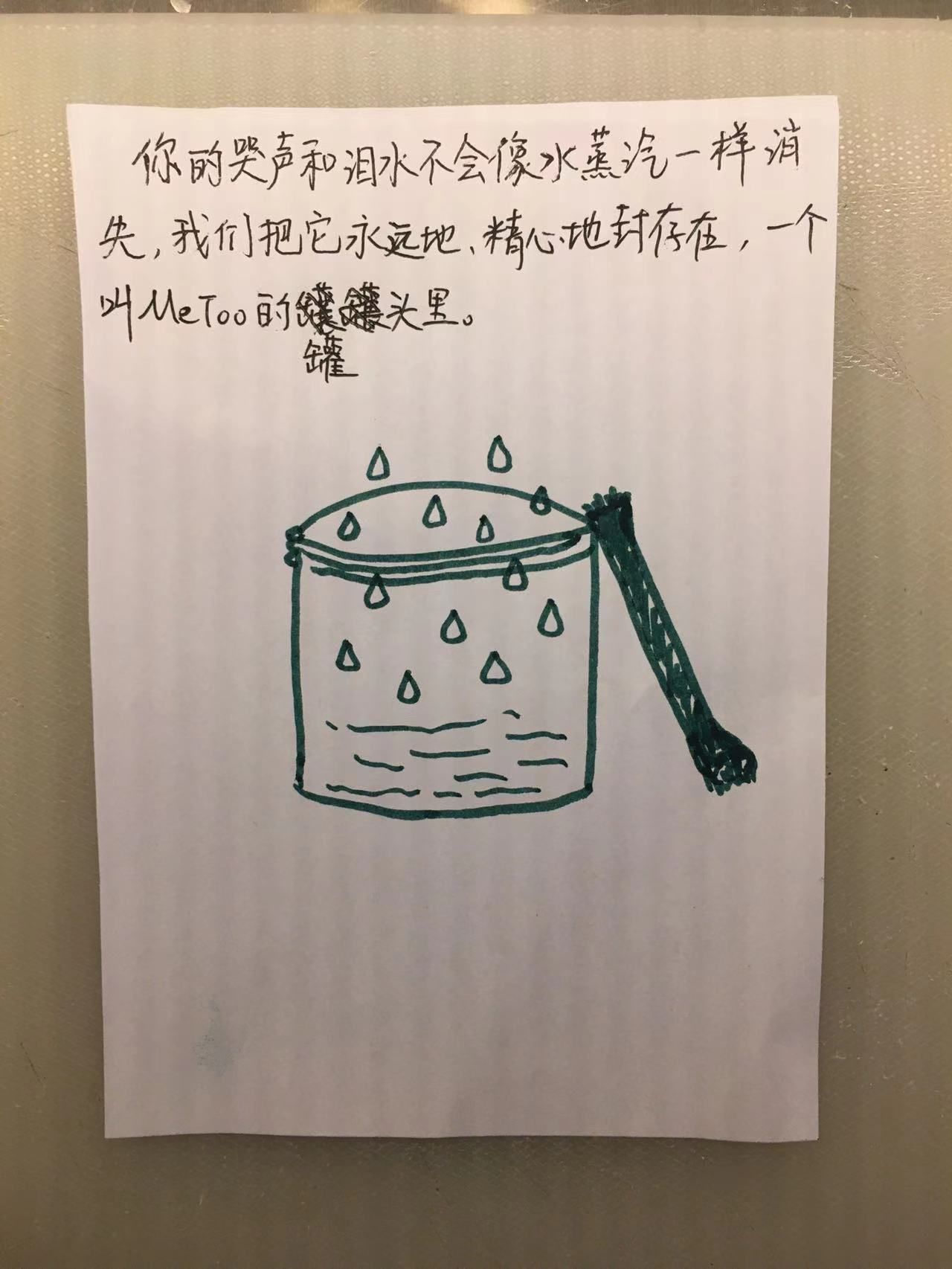

大家為支持弦子畫的畫

弦子在開庭前的影片裡說的內容

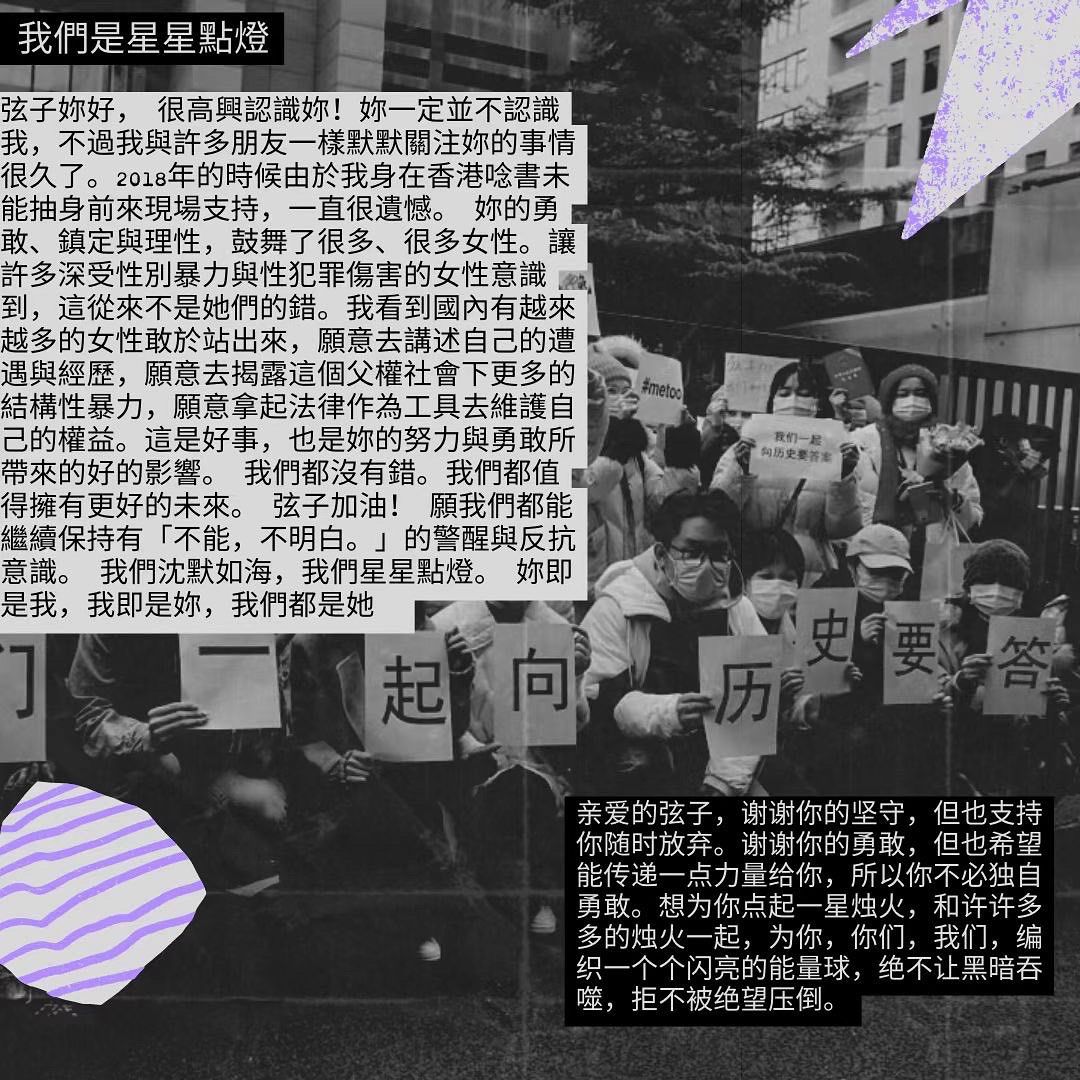

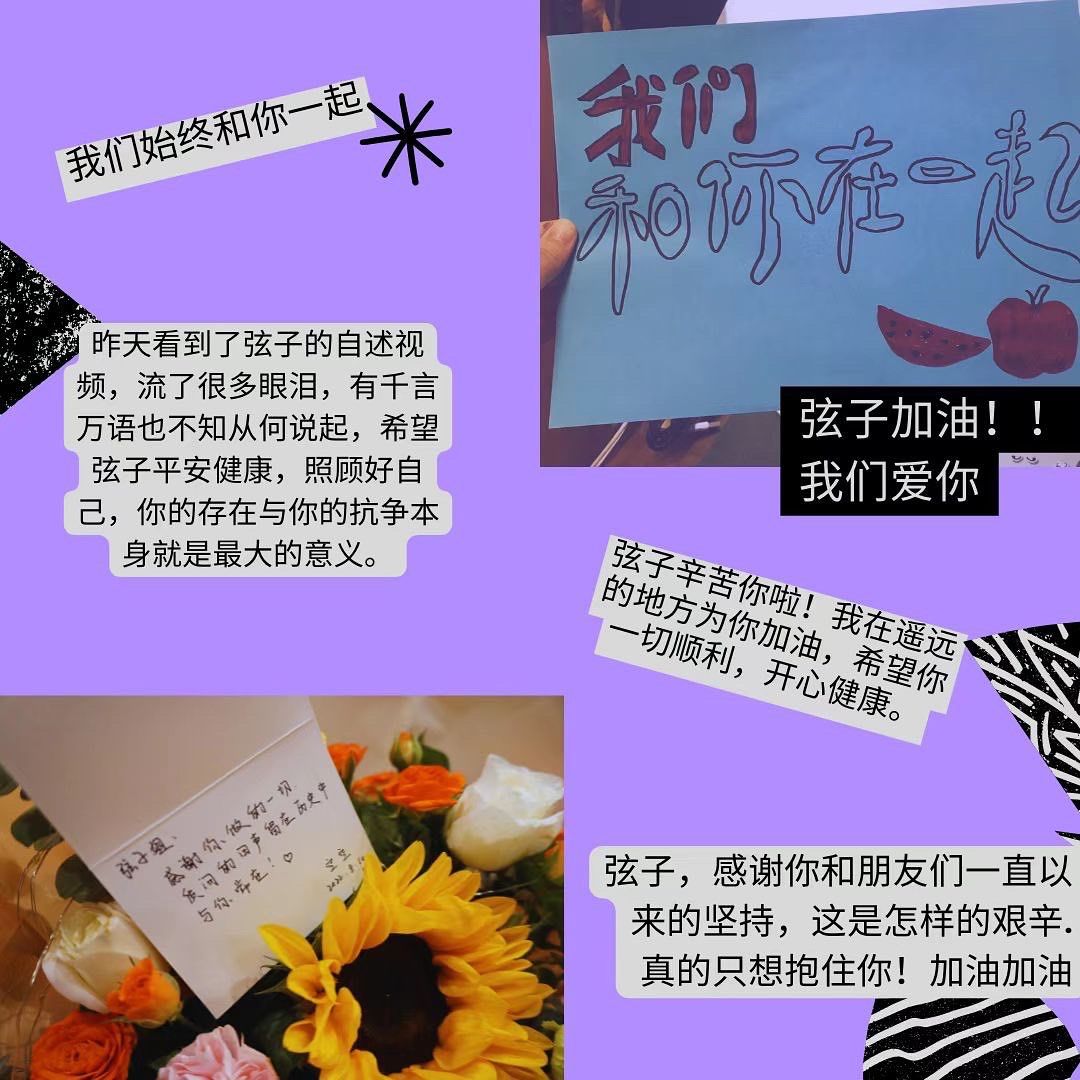

大家在網站上對弦子的鼓勵與留言

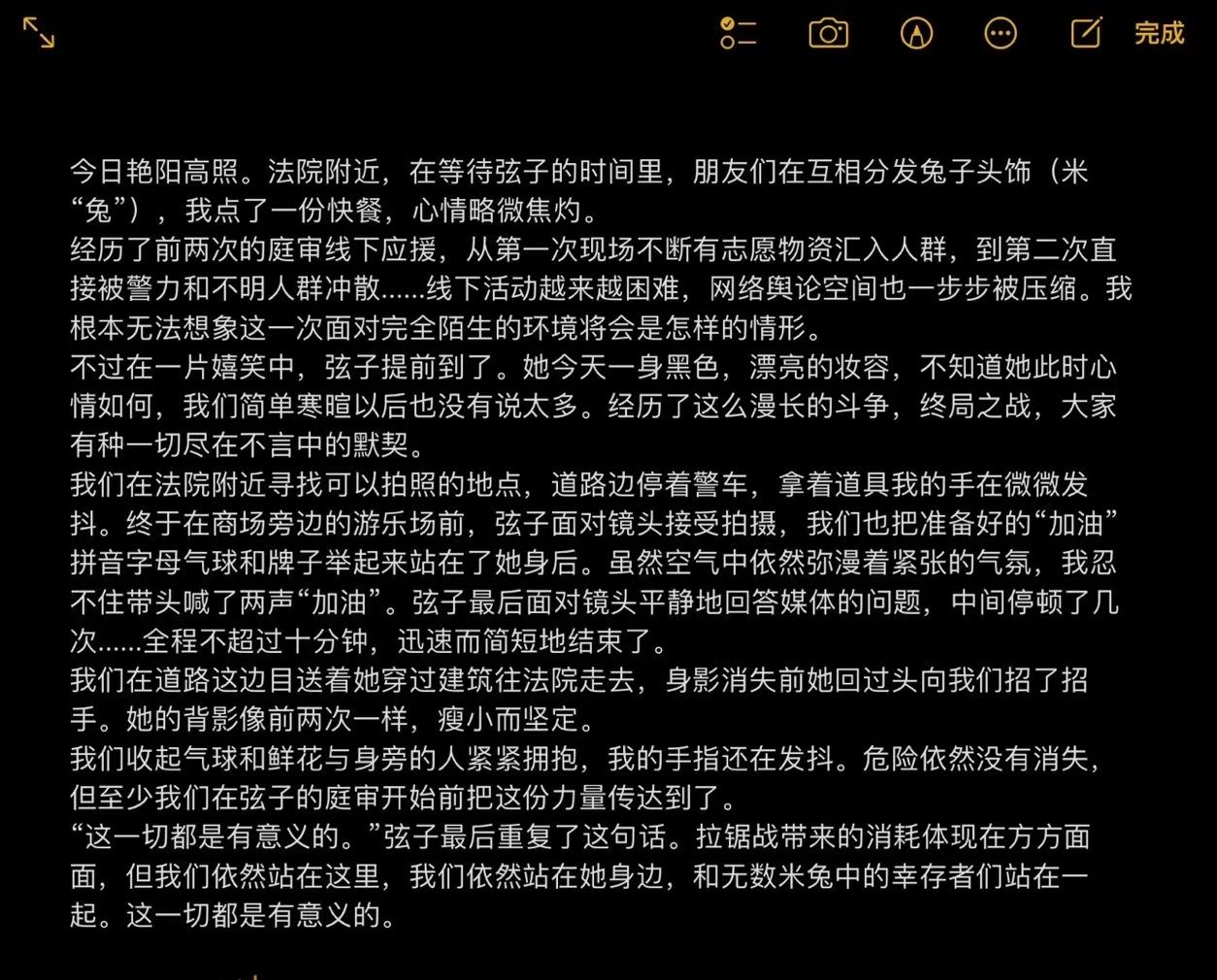

弦子一審第一次開庭、第二次開庭前後朋友們的到場支持與留言

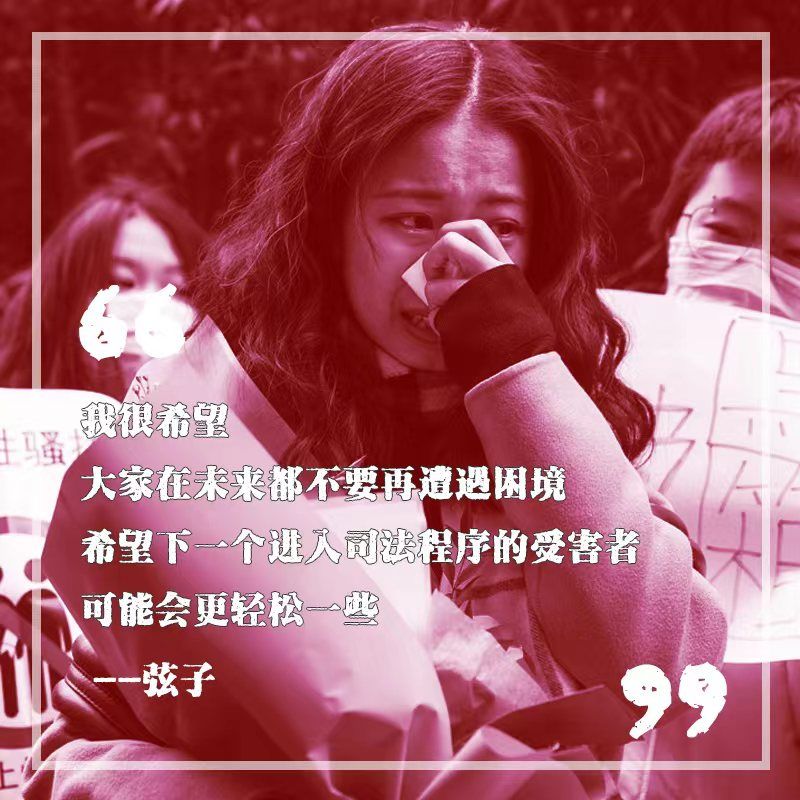

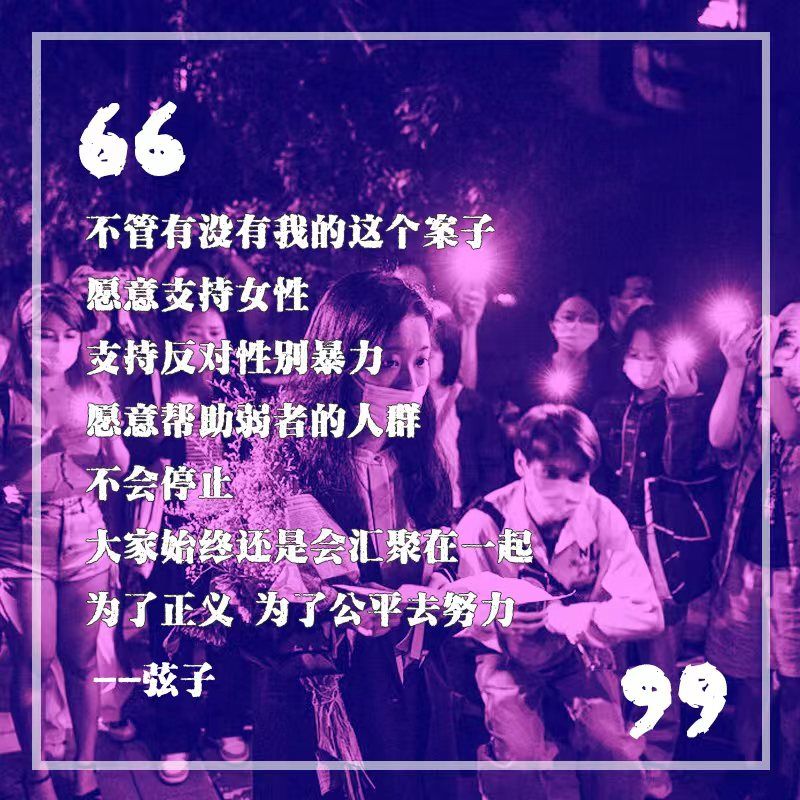

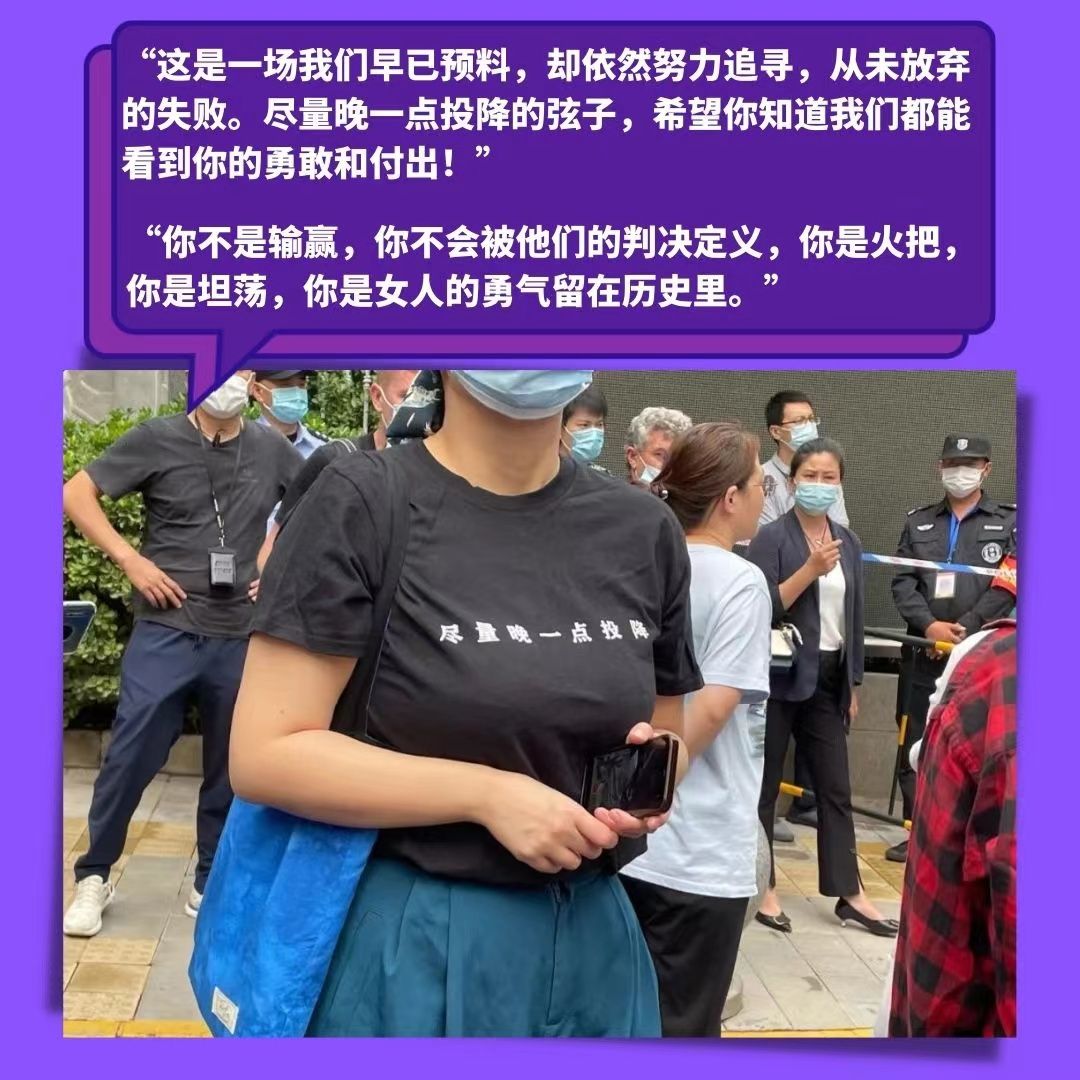

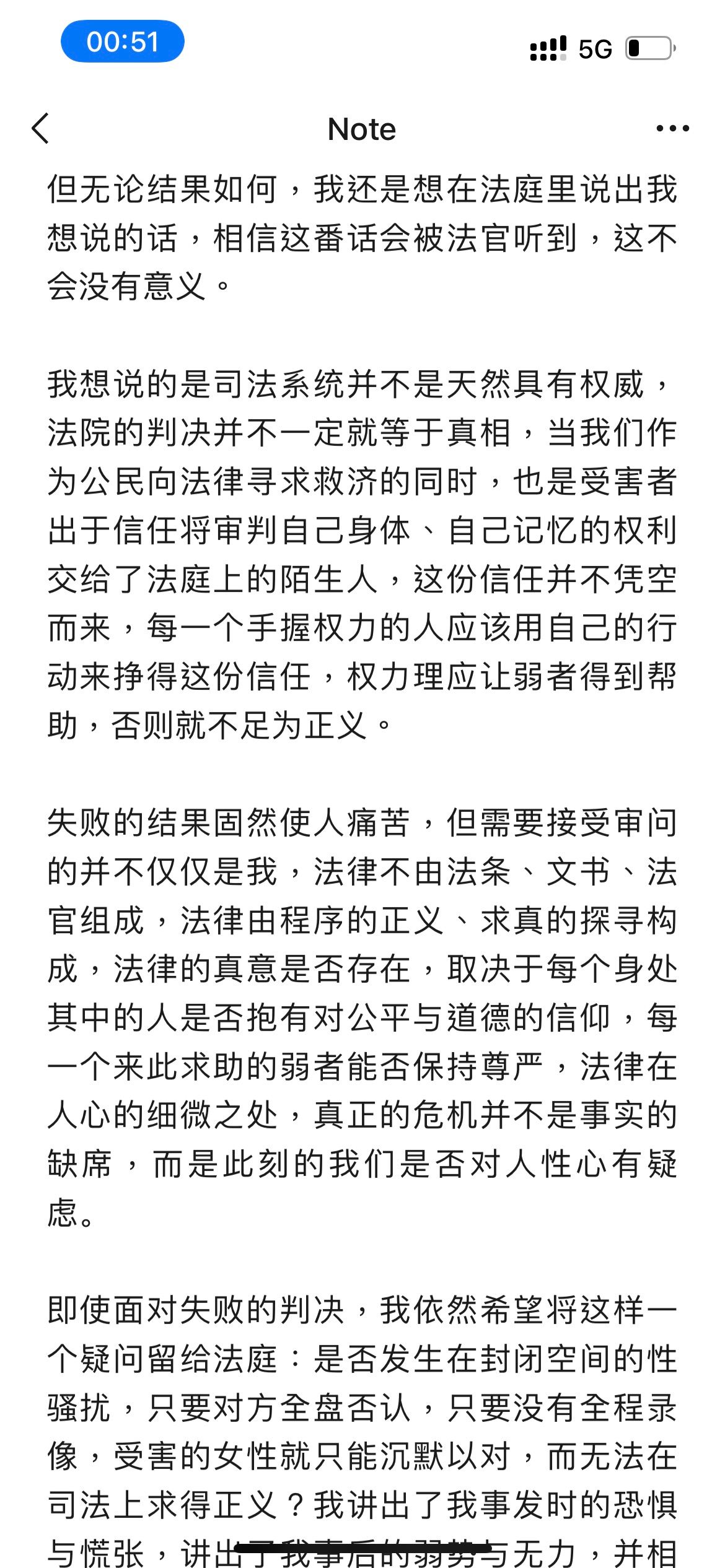

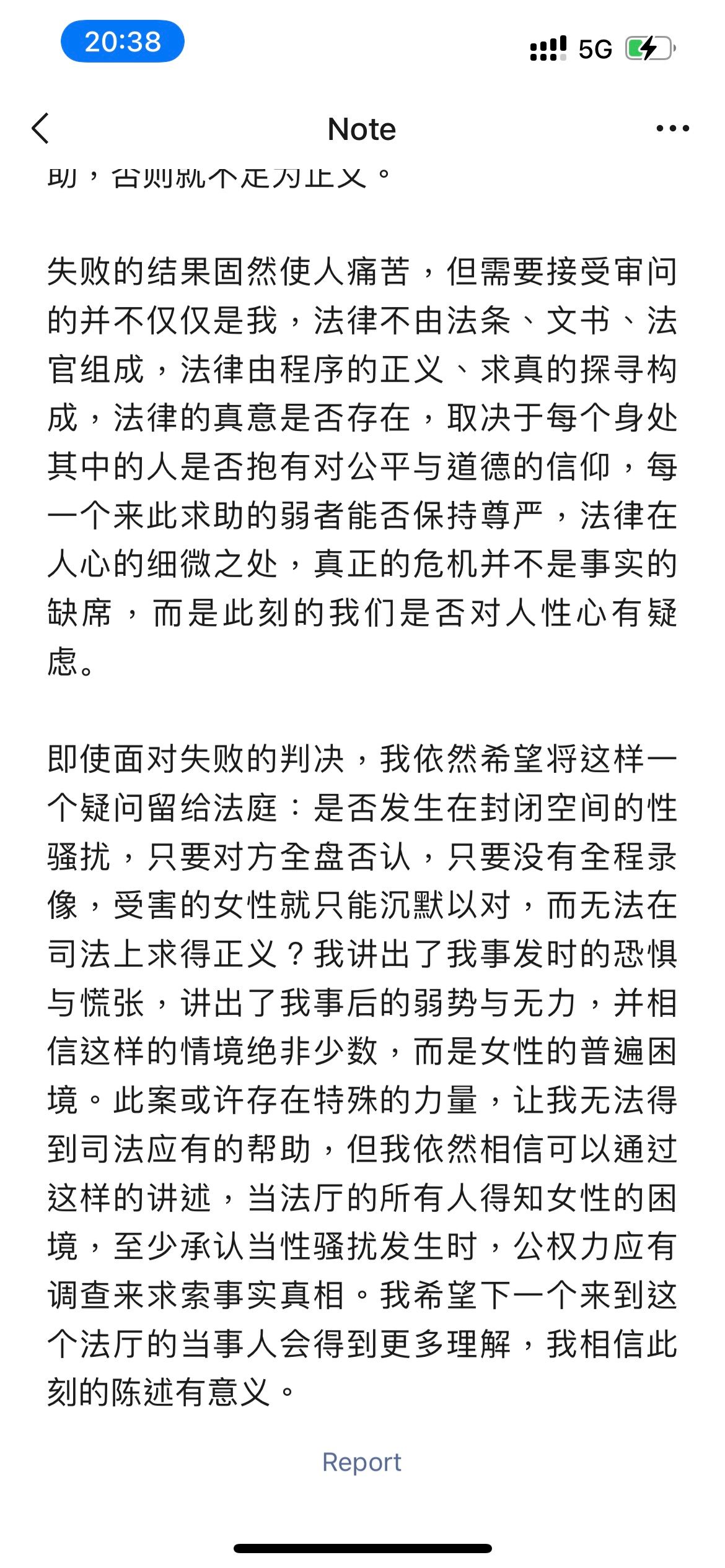

弦子二審開庭前說的話

弦子二審前 朋友們的擁抱

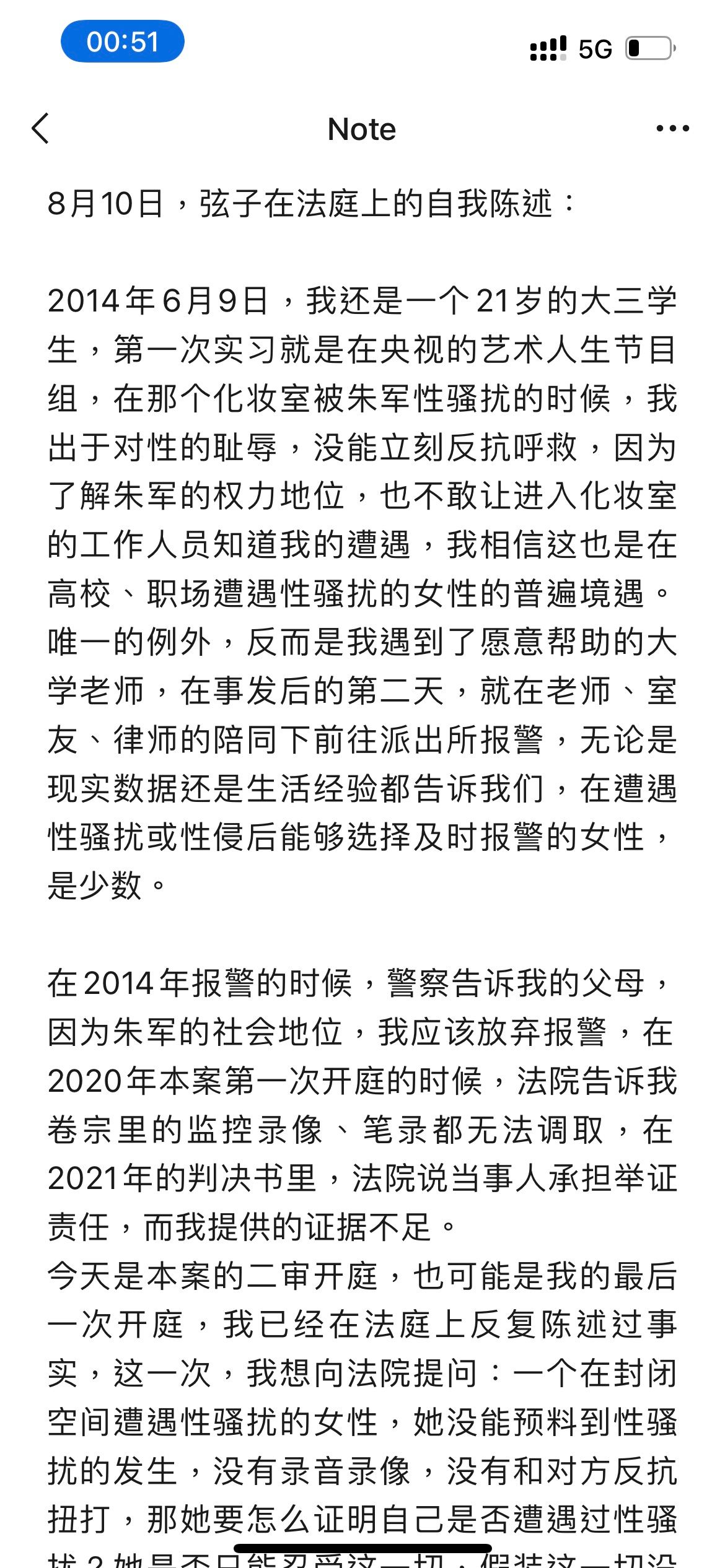

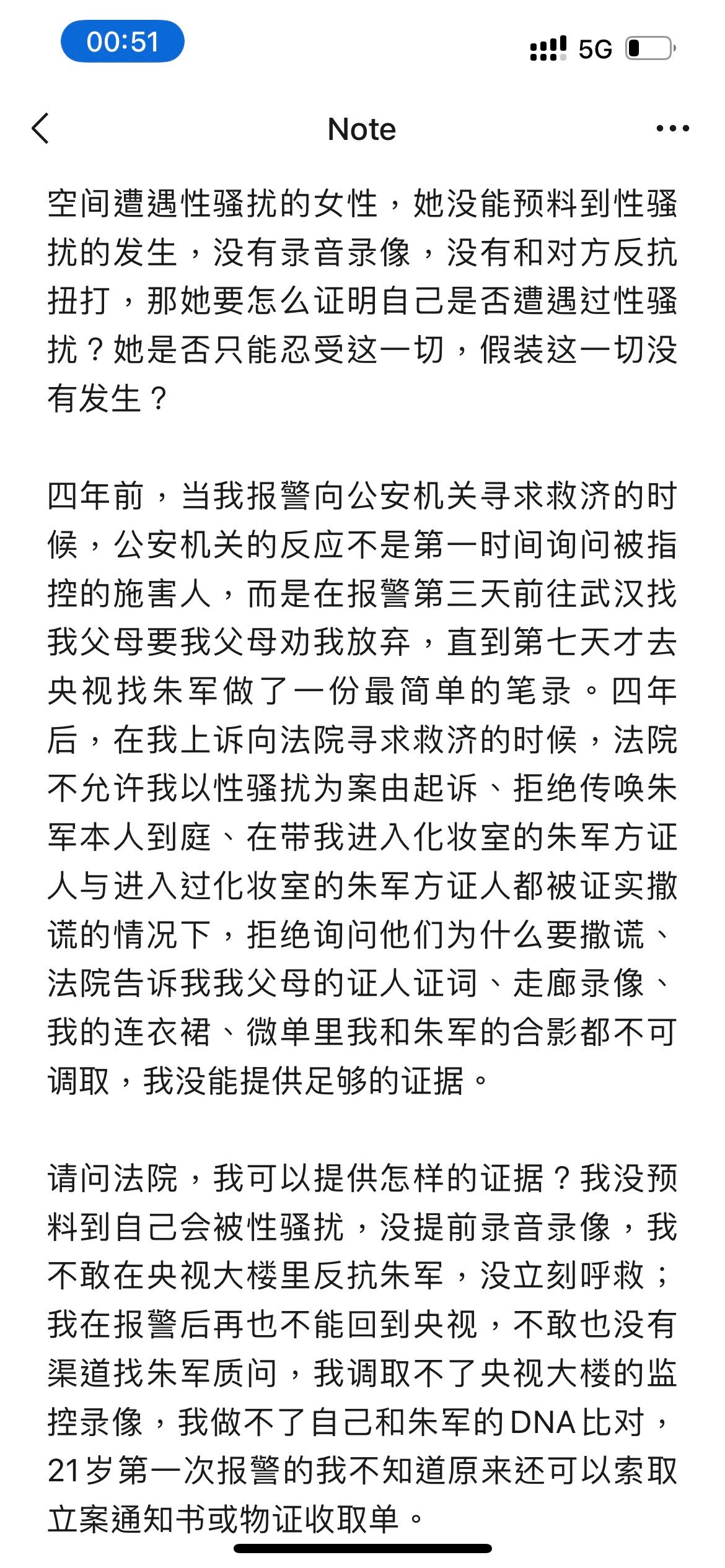

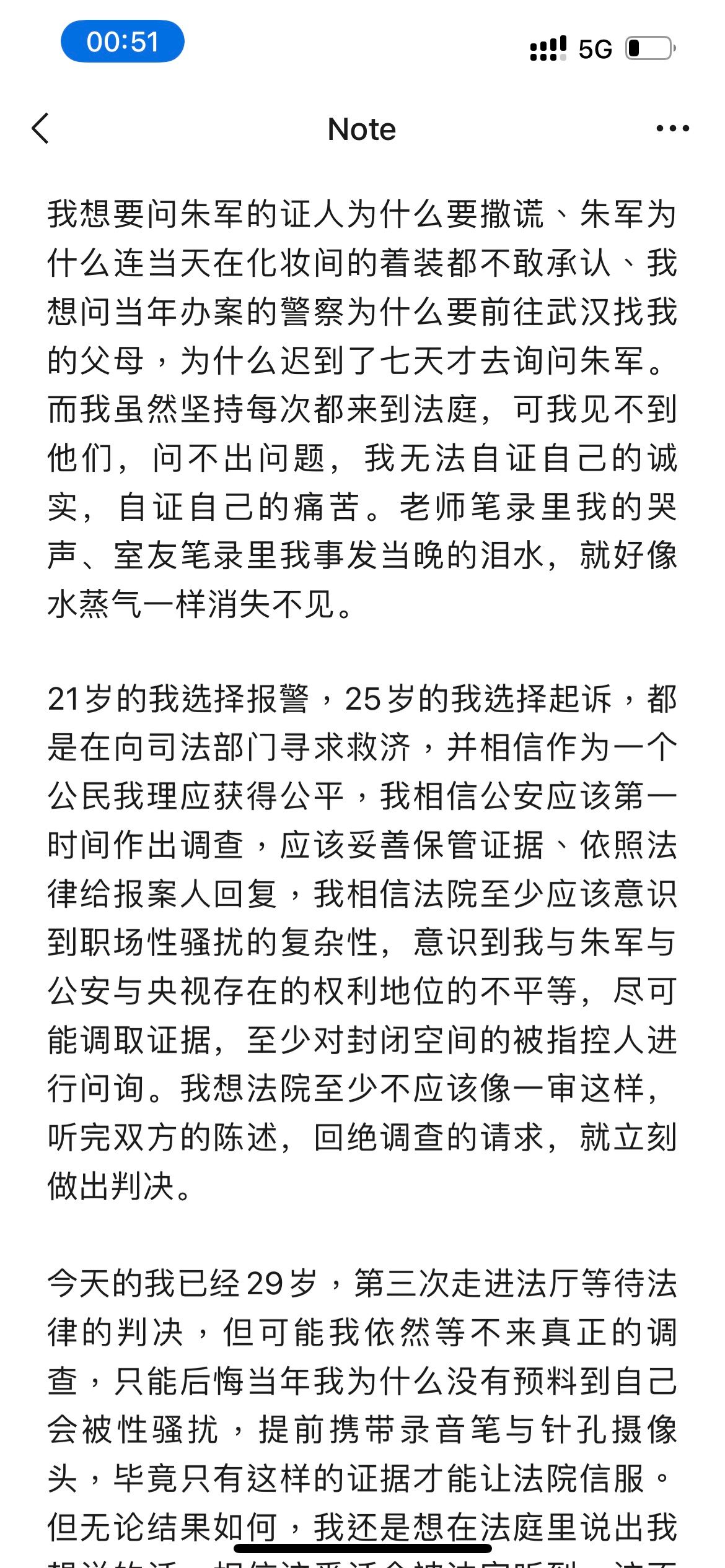

弦子在法庭上的最後陳述

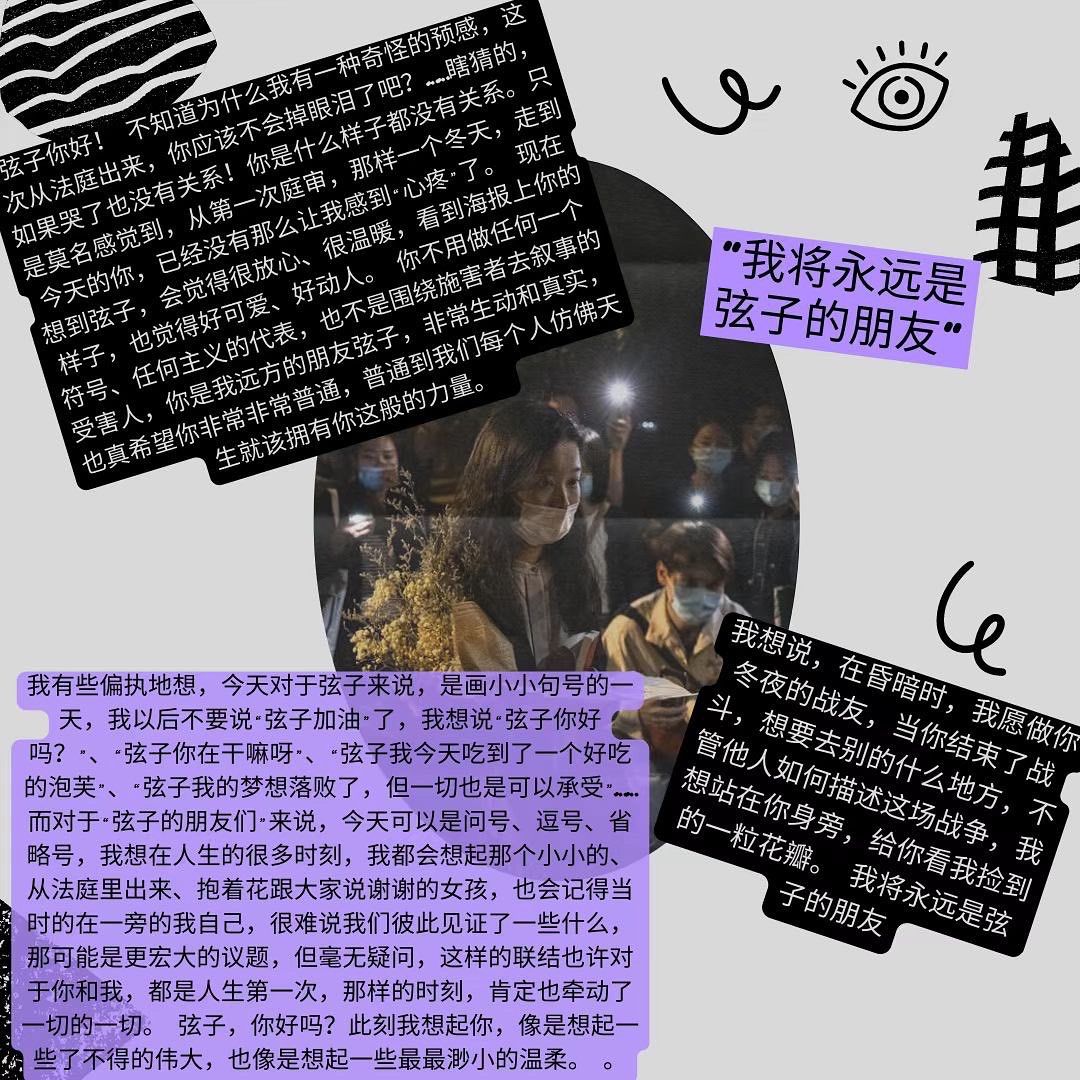

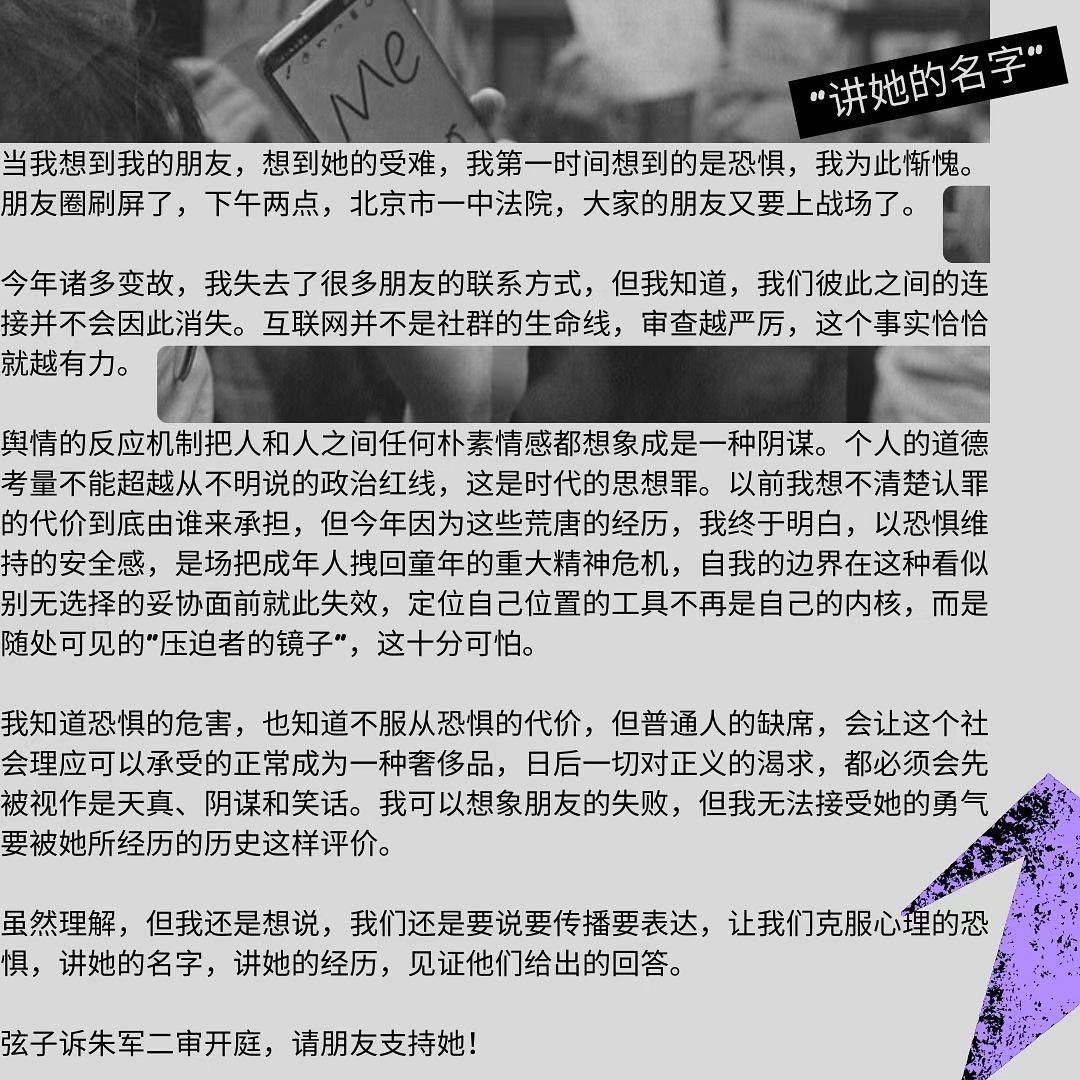

來到現場陪伴弦子的朋友們的文字

豆瓣友鄰 刺刺

另一位去了現場支持的姐妹:

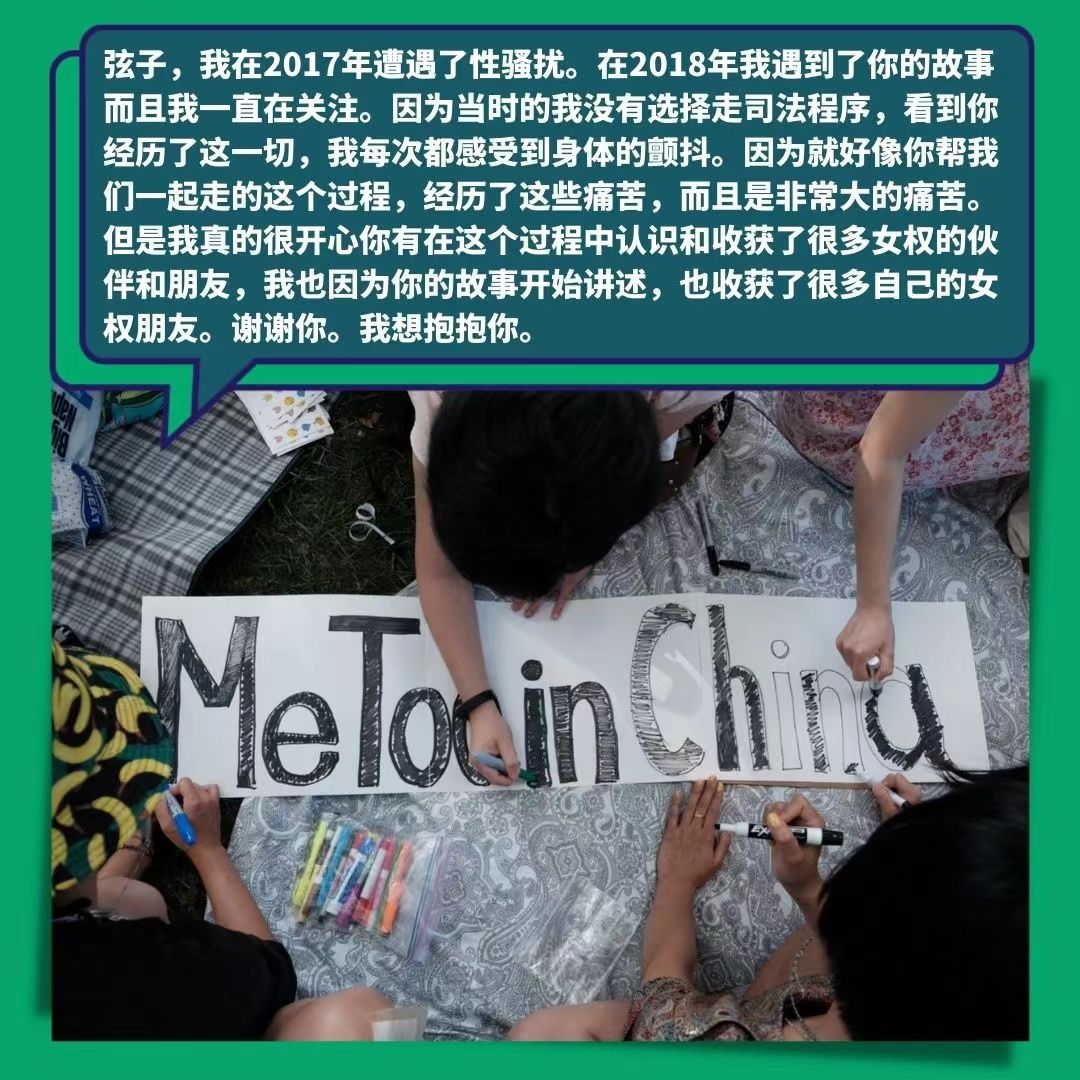

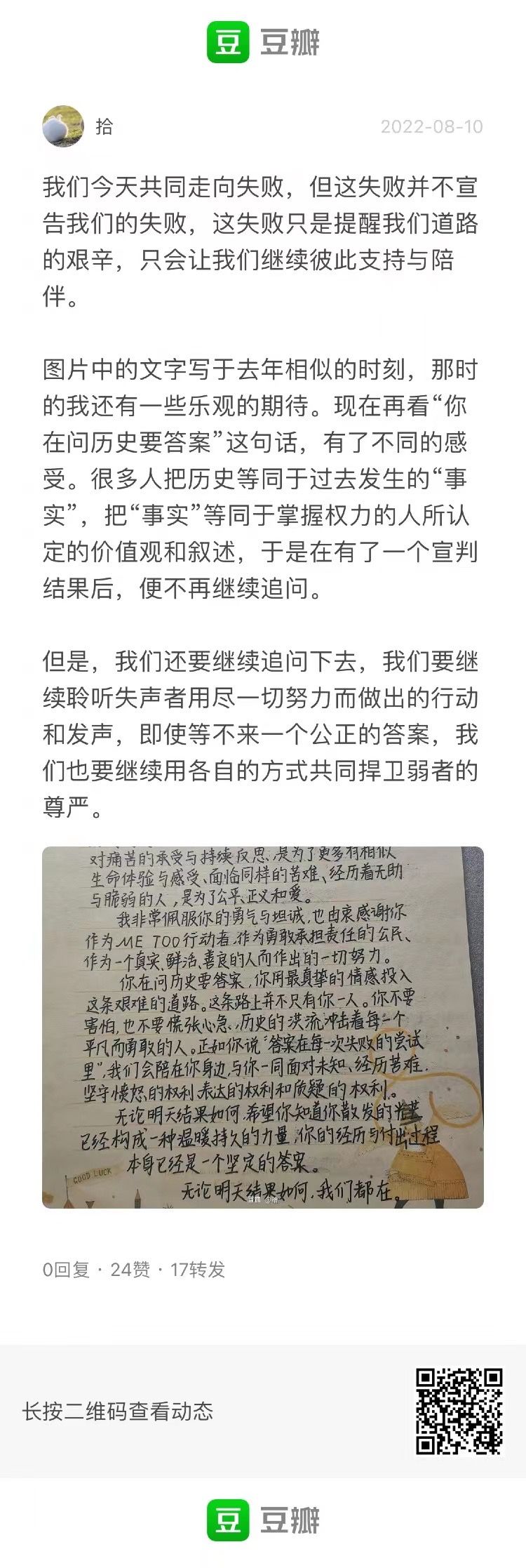

一位豆瓣網友寫給弦子的信:

我們不曾停止記錄,不停書寫、繪畫、歌唱、吶喊⋯我們用紙筆、圖像、聲音來反抗,瓦解公權力對我們維護自己基本權益的傾軋。

我們支持弦子,也希望向更多正深受性別暴力與性犯罪所害的女性們說,「沒關係,不要怕。」

我們支持妳並相信妳所說的一切,並且願意站在你的身邊。

我們都可以是妳的朋友,妳並不孤單。

我們都是「她」或「妳」,共享同一處境,在結構性不平等中,反抗、拒絕、發出自己的聲音,找回屬於自己的主體性與權利。

01. 當天經過

我提前寫好了給弦子的信,選好了要送給弦子的書。從上高鐵的那一刻開始,便已經在心裏計畫好了到站後的一切操作流程。我預計如果高鐵準時抵達北京南站,那我或許還可以叫的士去青旅把行李放好;如果來不及,那就不放行李了,到站就跑,一路跑到的士排隊處喊一輛的士,那個時間點去石景山並不會堵,我估計大概半個小時便能到。那麼我還能餘有一點點時間來尋找弦子與其他支持她的朋友們。

當然最後事實證明我還是把情況預想得太過樂觀了😂 我先是在高鐵上接到了家人的勸返電話,而後是北京南站的出租車停靠點異常擁堵,火車站的人遠比我想像得要多很多,網約車根本進不來,而去石景山的路更堵(對北京交通狀況有了非常深刻的體會)…… 最後我遲到了約半小時多才抵達法院。我沒去過石景山,快到市一中院的時候就看到了不少警車與便衣,下了車迎面便是一位身著制服的警察與兩名便衣上前,對我進行盤問。(不過他們似乎也有被拖著行李前來支持的我“驚訝”到😂)

我被要求登記身分證,警察很快便發現我非本地人、從上海來。他們表示這是非公開審理,如果沒有旁聽證就不能進去旁聽,也不允許在此逗留。我反問他們那哪裡可以等呢,其中一位警察指了指對面,表示那裏有一個商業廣場。

無奈只好先離開。在嘗試繞行至馬路對面的過程中也和一路的便衣產生了「正面」的眼神交流。便衣其實有男有女,但一開始我甚至沒有警覺地意識到其中兩位女性是便衣,一度以為她們也是來支持弦子的。而後我再度被要求登記身分證,重複詢問我來此的目的,同時便衣懟臉拍攝了我登記身分證時的畫面。(非常令我不適)

盤查後獲得放行的我拖著沈重的行李箱,終於走到了街對面。那邊確實有個萬達廣場,但當我走到那裏,卻發現那裏也早已全是便衣。我一路拖著超重的行李,聯繫不上任何同去支持的伙伴,不知何去何從。我嘗試在社群平台上詢問其他支持的朋友們的位置(事後回想才意識到這真是很危險的做法😂),沒有獲得任何結果,只好自己繼續一個人瞎逛。最後在一家咖啡店的門口,我認出了二審開庭前弦子與前去現場支持的女生們的合影裡的兩位。

為了能夠了解到更多關於弦子二審後續的行動與資訊,我硬著頭皮上前詢問。她們看見我時很謹慎(這很正常我很理解),但當我表明我是從上海來北京特地來看弦子二審後,她們非常歡迎並熱情地邀請我一起聊天,分享自己的經歷。(出於隱私保護,過程不便詳述。總之認識了非常多優秀且社工經歷豐富的朋友們。)

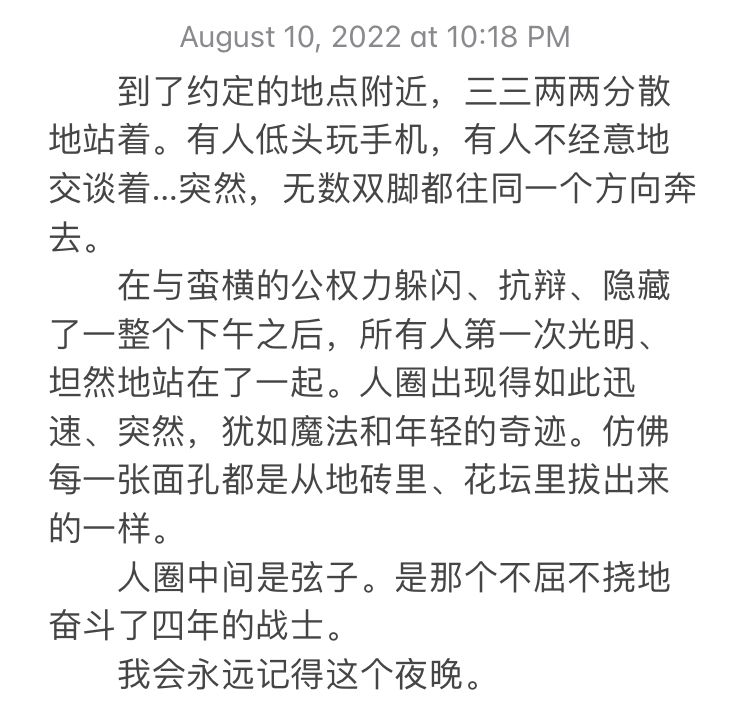

02. 當天晚上

當晚大約晚上七點左右,終於收到了弦子離開法院的消息。朋友們相約在一處商業中心附近與弦子見面。為了不引起便衣與警員們的追蹤與注意,我們需要分散前往。我與另外兩位朋友一同,但不幸由於我拖著行李箱,目標很大,我與另外兩位女性朋友甫一出門就遭到了警察們的包圍檢查。我們三人之前完全不認識,當下警察詢問我們是去幹什麼的,我們相視一眼,不約而同地表示是要各自回家了。警察與便衣依然不由分說地要檢查我們的身分證,儘管在我已經表達了「我已經被查過、登記過好幾次身分證了」的情況下,他們依然逼迫我交出身分證要核查。我只好又一次報了身分證去登記。在我表明我之前被查過身分證時,其中一名警員看著我告訴他的同僚,「是的,這個人是從上海來的,她說是要來旁聽的,但沒有旁聽證。」然後其他幾個警員就死死盯著我,打量我。我知道我被警察記住了,而這會導致我後續的行動不便,難以擺脫便衣。

警察在核查完身分證後質問我們三人回去哪個方向,回哪裡。其他兩位報了大致的方向並離開了。我由於不熟悉路,就用手機地圖查路線,正想離開,卻再次被便衣攔下不讓走。他問我行李箱裡裝的是什麼?我說我說過了我是來旅行的,行李箱裡裝的當然是衣服。他們包圍著我不讓我走,然後要求我開箱檢查。我不肯,我說我說過了我是來旅行的,箱子裡沒有危險品。你們憑什麼這樣做?他們只會反覆地告訴我,這是他們的權力,他們有權檢查我的箱子。他們五六個便衣與警察包圍著我不讓我離開,我最後只能打開我的行李箱,讓他們查。那位要求打開箱子的便衣,喊了身旁的一位女便衣來查我的行李。或許他是覺得一位同性更方便查看另一位同性的私密物品,而異性需要避嫌吧。可是他們根本沒有意識到,不論是誰,任何一個我不信任的人都無權在我毫無嫌疑以及對方不出示任何證件的情況下,濫用職權來檢查一位民眾的隨身物品。不管查我的人是男是女,我都覺得受到了極大的冒犯。我o在光天化日下,被五六個警察包圍,被迫打開行李箱,在一個廣場的門口,當眾被一個警員拿出我行李箱裡的每一個袋子,打開,並翻出我的每一件衣物去查看。我看著她一件一件衣服地翻過去,我非常生氣,我盯著她,我又一次問她,妳憑什麼這樣做,妳憑什麼這樣查我的東西?第一遍的時候我不知道她是裝作沒聽到還是真的沒聽到,她還是低著頭查我的衣物。我於是問了第二遍。但第二遍的時候就被那位要求我開箱查驗的男便衣截去了我的問題,他表現出了一副有什麼問題來問我的姿態,並且再次、反覆告訴我,「這是國家賦予他們的權力,他們可以這樣做。因為這是國家賦予他們的權力。」

我沒有問到那個女性便衣警察的答案。而比較起其他人,我其實更想知道她的回答。我在現場遭遇了好幾位女性便衣。這些掌握著公權力的女性們,被派來弦子的二審現場進行嫌疑人員的盤查。她們在做這些的時候,在想什麼呢。她們又是如何看待我們的呢?

我一度猜想那位搜查我衣服的女性便衣之所以一直低頭檢查,迴避我的問題,會不會是出於某種心虛?(當然,她的真實想法是什麼我已無從知曉。)

在他們每一次要求核查我身分證的時候,我都一直不斷地去詢問他們,他們有什麼權利這樣做?答案從未改變。他們只告訴我,根據人民警察法第九條,這是警察的權力,這是國家賦予他們的權力。

我沒有停止這樣的質問,儘管這對我的盤查毫無用處,也無法阻止他們對我進行重複而無意義的盤問。

我只想通過這樣的反問也告訴他們,我並不認同你們給我的說辭。這樣的說辭無法說服也蒙騙不了我。你們無故而重複地盤查並不合法。

我用不滿的語氣回應他們,「你們真是很奇怪,我說了我是來旅行的,你們有什麼權力這樣查我。你們憑什麼這樣檢查我的東西。」

檢查完行李箱我終於獲得了警察的放行。拖著行李箱沿著石景山路一路走,路上對視了無數便衣。他們看著我拖著一個不算小的行李箱在附近徘徊,眼神裡是想要上前盤查的意圖。我無暇顧及那些眼神,他們盯著我我就惡狠狠地看回去。

因為一路都有便衣接力跟隨,我只能一路繞遠。直到走到八寶山地鐵站附近,我不得不開始思考匯合的對策。最後找到一間公廁,我在公廁裡換了一身衣服(因為在警察那邊留下了比較深刻的印象,所以必須換衣服。但同時也發現了拖著行李箱的好處——可以隨時換裝變裝哈哈哈哈哈)。

換裝後我找到一間書報攤,和書報攤老闆溝通希望能夠暫時存放我的行李。老闆人很好也非常願意幫忙看東西,但遺憾他們只開到晚上十點,我無法久放,只能作罷。最後沒辦法,我狠了狠心,將行李箱扔在了公廁旁邊的一個角落裡,並暗自祈禱我還能認得回這個公廁的路並且等我回來時行李還在⋯

扔下行李後我來不及多想,立刻就開始往聚集地點奔跑。那個時候我距離目的地還有2.8公里遠,找不到單車可以騎。我一邊跑一邊摘下眼鏡,換了背包的方式。盡可能地讓自己看起來不像來時的模樣。眼看著約定的時間越來越近,我拼命跑拼命跑,只想著一定要赴約。所有的奔波都是為了這個約定——一場單方面但我不想失約的約定。

我一路跑,最終終於趕到了地點。我見到了弦子,看到了她站在人群中間,對著我們讀完了她認真寫下的一字一句,她的發問,她的遺憾與反抗。

敗訴很難受,但我們作為弦子的朋友,我們站在一起,一起說了弦子加油,一起擁抱了弦子。警察上前包圍旁聽,沒有人躲避或離開,我們始終站在一起,聽見了弦子的講述,也聽見了彼此的啜泣。

我把寫給弦子的信與想送給她的書送到了,在我試圖再與她多說兩句的時候,警察便上前來驅散了我們。

但我已經知足。

我見到了弦子,那個見到了為求一個道理堅持戰鬥了八年的女生,我聽到了她親口讀出了她寫的那番話。我一點都不後悔那天自己的兵荒馬亂,我也同樣堅信這一切都是值得的,這一切都是有意義的。

2022年8月10號的夜晚我會記得很多年。它值得被我銘記,它也值得被所有人銘記。

這是一個充滿力量的夜晚。

那個夜晚流下的淚水,每一句支持的話語,手繪的漫畫,手寫的歌詞,都在無聲卻有力地告訴那些用不懷好意的目光審視、打量弦子與現場支持者們的人們,我們知道你們在盯著我們,但我們不畏懼你們,不論你們是誰。我們都會繼續勇敢地戰鬥下去,各自通過自己的方式,為每一個曾或正在遭受性別暴力的女性發聲、提供力所能及的支持與幫助。

後記

這篇日記從8月10日的晚上開始寫,斷斷續續地寫到今天。用詞也從今天變成那天。

每一次回讀弦子最後於法廳裏拷問司法正義的陳詞,每一次回想起那個狼狽不堪又無比勇敢的夜晚,感動與創痛並存。