三題故事|古典音樂、水母造型的夜燈、灰黑色安眠藥

她幾乎要將身體貼進牆裡,只為了能夠更清楚的共享隔壁套房裡,那個有著靜謐瞳孔的男人所擁有的一切。

自從那男人搬進她隔壁的房間之後,隔壁房間總是會在深夜裡傳來隱約的音樂聲,即使她戴上耳塞,也一樣能聽見。

經過嘗試後,她發現不管戴不戴耳塞,隔壁房間的聲響就是能傳到她的耳裡,而聲響的大小似乎取決於她與相鄰兩房的那面牆的遠近距離,彷彿聲響是靠著某種物體的震動在傳遞。

她把耳朵貼在牆上時,聲響的輪廓就更加明顯了;即使從未聽過古典音樂的她,也感到有些耳熟,但卻始終不知道是誰的作品。當聲響完整的演奏在她耳邊響起時,鋼琴聲延綿不停又時慢時快的起伏,讓她有種正走在雨中被雨滴拍打的感覺,間歇性的小提琴聲則像疾風般刮在她的臉上。

那種置身在暴風雨中的冷冽感受,頓時間錯亂了她的空間感,而當她把身體拉遠那面牆,才又重新回到了自己的房間。然而,那濕漉漉的感受依舊殘留在身上。

直到她把熟悉的旋律哼給對古典樂略有了解的同事後,她才知道每晚在隔壁房間裏,那男人一直重覆播放的是貝多芬D小調的第17號鋼琴奏鳴曲;可是當她在自己房裡放起同樣的演奏時,卻沒了那種靈魂被抽出身體的感覺,就只是一般的古典樂演奏而已。

她渴望那種空間的錯置感,似乎只要貼著牆連接隔壁套房裡的演奏聲,她就可以擺脫生活裡的各種煩惱及焦慮,在另一個世界裡解放自己的各種情緒。

從那之後的每一天,她都會在深夜裡貼著牆,讓自己沉迷於那錯置感之中;但在音樂停下時,她則會清醒過來,不甘願的被拉回現實中的擁擠套房裡。有時音樂會持續四、五個小時,而有時則只有三十幾分鐘而已。

隨著時間的推移,她漸漸無法滿足於只隔著牆偷聽,那種在癢點上沒法去抓的空虛感,使她像是上了癮似的,花上越來越多的時間沉浸在其中。

逐漸的,有個念頭開始在她腦裡萌生,她需要進到那房間裡,她想要自己控制那個音樂的播放。

她變成了跟蹤狂,每天記錄著那男人進出的時間,一心想製造巧遇,希望能在對方進房時,記下那男人套房門鎖的密碼。

但在每個她刻意安排的相遇裡,她總是會迷失在對方的瞳孔裡,使她忘了自己原本的計畫,而男人也總是一語不發的走進房裡,直到對方房門關上,她才清醒過來。

想要進入那房裡的慾望,慢慢扭曲了她,她變得不擇手段起來,便買了針孔攝影機安裝在走廊上,只為了能拍到那男人的密碼。

她按著從鏡頭裡錄下的密碼,此刻的她早已被慾望淹沒,絲毫沒有緊張及害怕感,對於那男人規律的作息,她早就瞭如指掌。

打開房門後,眼前是一片漆黑,對方的房間裡是沒有窗戶的套房,她摸索著電燈的開關,懊悔著自己怎麼沒有準備手電筒。

當她總算打開了電燈開關時,眼前的畫面讓她有些吃驚,七坪大的房間裏,幾乎沒有什麼擺飾,只有房間正中央擺著一張雙人床,而床的一旁放著一張及床高度的木椅。

她走進房裡時,原本半開的門,緩緩的自動關上,但此時被天花板畫面嚇到的她,完全沒有察覺那一聲不響關上的門。

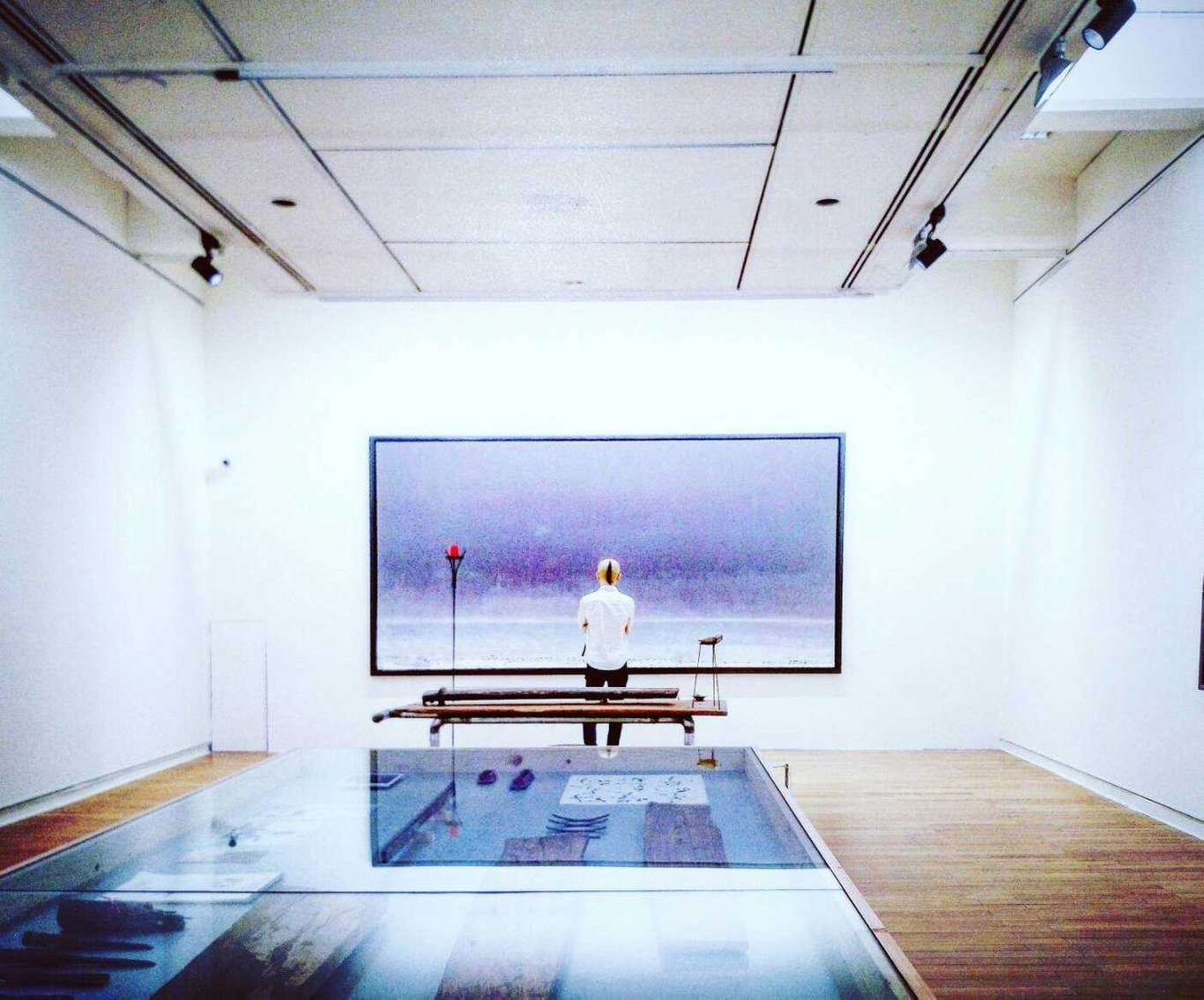

套房裡不高的天花板,用電線懸吊著許多水母造型的夜燈,就像是漫步在海洋裡,而水母漂浮在自己的四周。她有些猶豫的走到床旁,看著椅子上放著的三樣物品,兩個遙控器,和一瓶裝著灰黑色藥丸的小玻璃罐,兩個遙控器一模一樣,上面都只有一個畫著電源鍵的按鈕。

房間裡再沒有其他擺設,沒有書桌,沒有衣櫥,沒有任何生活的用品,她好奇的走向應該是衛浴間的門,試著想找到一絲正常人的痕跡;她轉了轉門把,雖然可以轉動,但沒有鎖上的門就像被從門後堵住似的,無論怎麼推或拉,都紋風不動。

用盡力氣試圖開門之後,有些脫力的她走回床邊坐了下來,那是很普通的白色床單組,軟硬度也沒有讓人有什麼特別的感受;她好奇的拿起兩個遙控器,按下第一個遙控器的電源鍵按鈕,原本被日光燈照的明亮的房裏瞬間暗下來,而夜燈微亮的光散了出來。

這時她才注意到牆上、天花板甚至是地板貼了許許多多的螢光貼紙,發出許多細微的光亮,恍然之間,她感覺到自己不是置身海裡,而是夜空之中,這些水母則如同暗夜裡的雲朵般,反射著月亮的微光。

安靜無聲的房裡像是隔絕了她所有認知的世界,她覺得自己進到另一個異世界裡,接著她又按下另一個遙控器,熟悉的聲音鑽進耳裡,是那個自己一直渴望的樂章,半暗半明中,她卻怎麼也找不到聲音的來源。

當她以為一切會如她所願時,事情並沒有發生,沒有平時所感覺到的空間錯置感,沒有靈魂被抽離身體的感覺,什麼都沒有,有的只有夜燈及聲音。

她看向那瓶小玻璃瓶,表情顯得有些不確定,甚至心底本能對那些灰黑色的藥丸感到不安;但內心的渴望催促著她嘗試,就剩一步之遙了,日思夜想的一切可能就只差這麼一步。

要吃嗎?吃下之後會發生什麼事?可是不吃的話,難道我就只能這樣在枯坐之後,一無所獲的離開嗎?她腦海裏浮現無數個問題。在一段不長的掙扎之後,她拿出一顆藥丸,放在舌頭上,含入口裡。

一開始還沒有什麼異樣,也沒有任何味道,只有藥丸混著嘴裡唾液漸漸化開的感覺,接著她就像意識斷片一般,癱軟在純白的床上。

不知道過了多久的時間後,音樂還是在房間裡迴盪著,而一動也不動的她,開始從臉上有縫隙的地方流出黑色的液體,先是嘴裡,接著耳朵、鼻孔以及閉合的雙眼裡。

廁所的門也靜悄悄的自己打開了,門縫中魚列走出一排小人,小人大概只有一個巴掌那麼高,另有些小人張著蜻蜓般的翅膀也飛了出來,並一一落在床上。

地面上的小人們沒有臉孔,渾身散發著淡淡綠色螢光,手裡拿著如小湯匙般的工具,朝著床移動,而降落在床上的小人則放下繩索,讓其他小人能攀爬上躺在床上的巨大人體。

他們最後全都聚集在她的臉旁,用著小湯匙刮乾淨流出來的黑色液體。

那男人一如往常的按下密碼,打開房門,房間裡安靜得像是不曾發生過任何事,一貫的黑暗。

他習慣的打開了房間的燈,眼前床旁的地板躺著一個無法辨別的女人,原本的白色床單上有著熟悉的黑色污漬,而躺在地板上的女人身體四周蔓延擴散著一大片的鮮紅。

他走到床邊,坐在不會踩到血的床尾上,看著倒在床旁沒了頭顱的女人,拿起了被隨意放在床上的玻璃瓶。「看來她只吃了一顆灰黑色安眠藥,」他自言自語道。「要是沒有吃到正確的量,可是會隨時甦醒的。」

小人們,可是一直都不喜歡突如其來的尖叫聲。