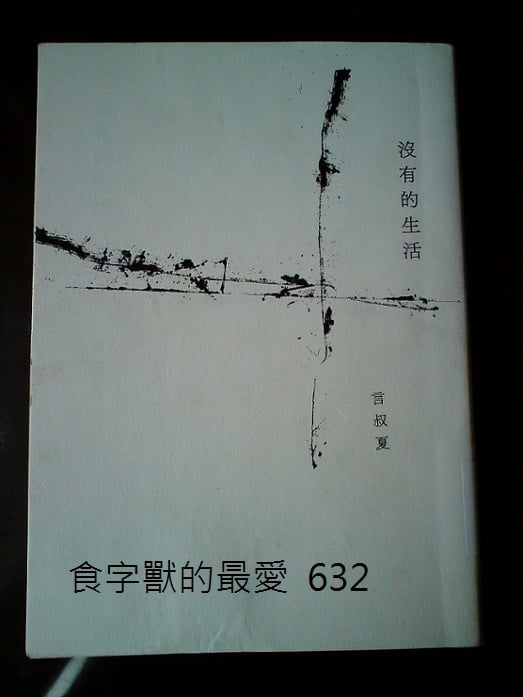

沒有的生活

長期夜間活動的作家言叔夏在〈沒有的生活〉這篇散文裡寫:「

白日裡的世界持續運轉,並不會因為你的作息而調整。

於是我的掛號信件被耽誤,且永遠無法在郵局開張的時間去領取,

工作電話始終接不到,下午茶失約(日久遂漸漸沒人在這時間約你出來談事吃食),

醒來時圖書館常已趨近關門。

夜晚我像小偷一樣地搬運那一綑又一綑逾期的書到圖書館去,

一本一本地將它們餵給還書箱吃。」

遲睡、遲醒的生活,讓平凡日常裡的每一件事項都被推遲了,

事物的發生如同一班又一班誤點的火車,

脫離世界上大多數人們使用的時鐘準則。

作家的「今天」究竟是其他人的哪一天呢?

〈無理之數〉中,那個留下一堆債務然後離家出走消失不見的爸爸,

多年後亳無先兆地跑到女兒的大學,藉詞借款,

女兒卻回想起,這個爸爸曾經每天下班後教她各種艱深的算術題,

直至升上高中之前,卡在一道無法繼續前進的複雜開方根裡,

終於承認他讀書不多,再也無法教她什麼了。

她忽然明白,那原來就是真正的道別。

在〈刺點〉中,爸爸再次在另一個回憶碎片中出現,

一個在假日常常帶著女兒爬山的人。

作為女兒的敘事者,走在一條狹窄的山路,腳下的路愈來愈小終至沒有,

她下意識抓緊前面的父親的衣角,一隻手伸過來牽著她走完全程,

在光亮處她才發現, 一直牽她的其實是個陌生男人。

〈野菇之秋〉裡,母親說:「別吃那邊的野菜。野外的東西都有毒。」

「還有,別在貓面前換衣服。」「為什麼?」

「那還用說,當然是因為人類無法知道貓到底看到了什麼啊。」

母親沒有寵物的概念,在她的感受裡貓會有一種神祕性吧。

母親也曾用閩南語說:「人親像鳥仔在飛。」或是「天黑了,

如果現在還不回家的話,路會湧起來,撲天。」

祖母所形容的人的身體,

「只要呼吸,孔嘴就會發出嗚嗚的聲響,讓神聽見。」(〈鬼魂與觀音〉)

言叔夏說:「90年代是個電影跟音樂都很豐富的一個時代。

蔡明亮電影的〈「你那邊幾點?」〉她寫:「幾年沒再看過蔡明亮的電影。

我以為我的『蔡明亮時間』早已停了,

停在大世紀戲院拆掉的那幾年,

停在淡水線仍筆直地穿越古亭、公館,抵達城南時的鏡面。

那筆直裡有一種儼然,像上世紀地層的某種沉積。」

描述自己成為一個「空空的容器,什麼東西都裝得進來,卻也什麼東西也都沒有裝盛」,

人與世界的關係,被言叔夏深刻點出來了。

「我忽然就明白,在這火宅般的城裡,那些與我有關的是紅花。

那些與我無關的,後來也是紅花。」

生活是一只巨大的容器,容器內是什麼也沒有的。

什麼也沒有,就是最完善的自由。

散文集《沒有的生活》追索童年生活,述及成人後的生存經驗,

繹出一場一場關於家庭、故鄉、他城與自我的霧中戲碼。