文化建築的城市形態(urban form)

現代文化建築有點像古代的教堂,是重要公共領域同時也是備受矚目的城市地標,很容易在地圖上認出的形態獨特建築。通過平面圖去閱讀文化建築能夠不被外貌形態影響,聚焦在空間結構去探討建築的社群關係以及公共空間的形成。本文將針對城市空間和建築周邊兩個尺度的圖底型態進行分析,通過幾個為人熟悉的案例來對比文化建築的城市型態。

城市地標還是公共空間?

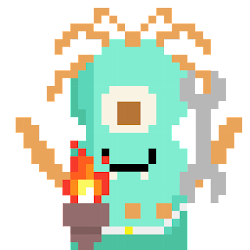

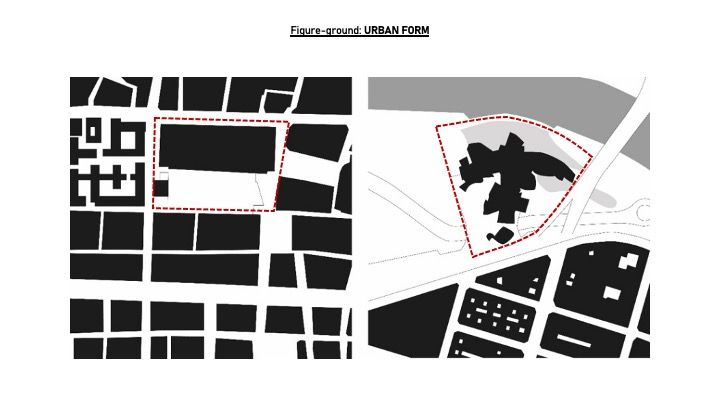

圖底關係(figure-ground)的製圖方式是以黑白二元表達建築實體和虛空間(solid-void)的關係,廣泛用於閱讀城市肌理。在1978年美國建築師Colin Rowe和Fred Koetter出版了“拼圖城市”(Collage City)一書 [1],通過圖底關係闡述傳統與現代城市的形態對比。書中指出現代主義城市規劃將建築體量視為獨立單體而忽略了建築打造城市空間的角色,在這種態度下建設的城市公共性正日漸減弱。傳統城市的建築圍合公共空間,有著一種 定義空間 的角色(space definer);但現代建築大多設定為一個在開闊場地上的單體,導致 佔據空間 的效果(space occupier)。這個概念可以應用到檢視文化建築對打造城市空間的利弊,而建築體與開放空間的互動關係則成為重要線索。以下通過兩個同樣著名的文化建築:巴黎龐畢度中心(Centre Pompidou)和西班牙畢爾包古根漢博物館(Guggenheim Bilbao)為例,以圖底關係來表述兩種不同的文化建築/城市形態。

先從文化建築如何建立 城市形態 對比:龐畢度中心位於巴黎舊城區,建築師Richard Rogers和Renzo Piano團隊將建築體量壓縮至街區一側,釋放出與建築佔地面積相約的廣場,和周邊建築共同圍合了一個城市公共空間。相比之下,位於西班牙北部工業碼頭更新區的古根漢博物館在地塊和建築面積相約的情況下,Frank Gerhy設計獨特的建築形態,就如一顆寶石般座落於空間開闊的海濱長廊。這兩棟文化建築代表了兩種相反的城市意向,其實也反映了當時的社會背景:如果龐畢度代表了70年代文化機構的公共性和公民意識,那麼古根漢則可算是90年代文化機構融入新自由主義經濟的樣板。

這兩種設計意圖也就產生了非常不同的 公共空間體驗:龐畢度中心的空間架構鮮明,從周邊小街巷到達規整的廣場空間,建築主立面面向帶有輕微坡度的廣場,整體構成一個歡迎逗留和休憩的室外“城市客廳”。相對而言,古根漢博物館更是一座需要周邊開放空間被順服的壯觀建築,城區的肌理被主幹道完全分隔而建築物是唯一的視覺焦點 [2]。訪客只能夠以到達博物館為目的,而周邊更像是剩餘空間,除了給大量遊客排隊進場以外很難吸引一般的公共活動。假如我們再以NolliMap包含室內公共空間的圖底關係來看,龐畢度中心的室內空間是戶外廣場的延伸,而古根漢博物館的室內依然觸目壯觀但同樣是與周邊分隔和被擠壓下來的剩餘空間。這樣對比下來,龐畢度中心有著“定義空間”的作用,而古根漢則成了“佔據空間”的建築;也顯示了文化建築對於城區營造的兩種作用:究竟是有助建設有意義的公共空間,還是消費/消耗了周邊的城市空間。

文化建築作為城市發展工具

文化建築的城市型態也反映了當時當地的文化政策方向。龐畢度中心原是老城區城市更新清拆舊市場的一個項目,在當時新成立的文化局支持下,這個小型社區設施更新的項目最後發展成更遠大的願景,成為法國以至全球其中一個最重要的文化中心。但相比起羅浮宮等位於水岸的地標建築,龐畢度中心更是融入社區肌理,也表現了文化建築能擔當建設城市空間而不是消耗環境的角色(然而,文化地標同時也擁有破壞城市空間的能力)。在歐洲福利主義社會政策利用文化融合城市發展的同時,在美國也同樣視文化為城市發展的重要助力,只是在不一樣的政策環境下導致另一種文化發展模式。60年代美國的公共文化預算與歐洲國家差距很大,比較依賴企業家的贊助,尤其像紐約這種資本經濟至上的城市發展環境,文化機構的公共定位比較弱,甚至成為投機地產的偽裝。

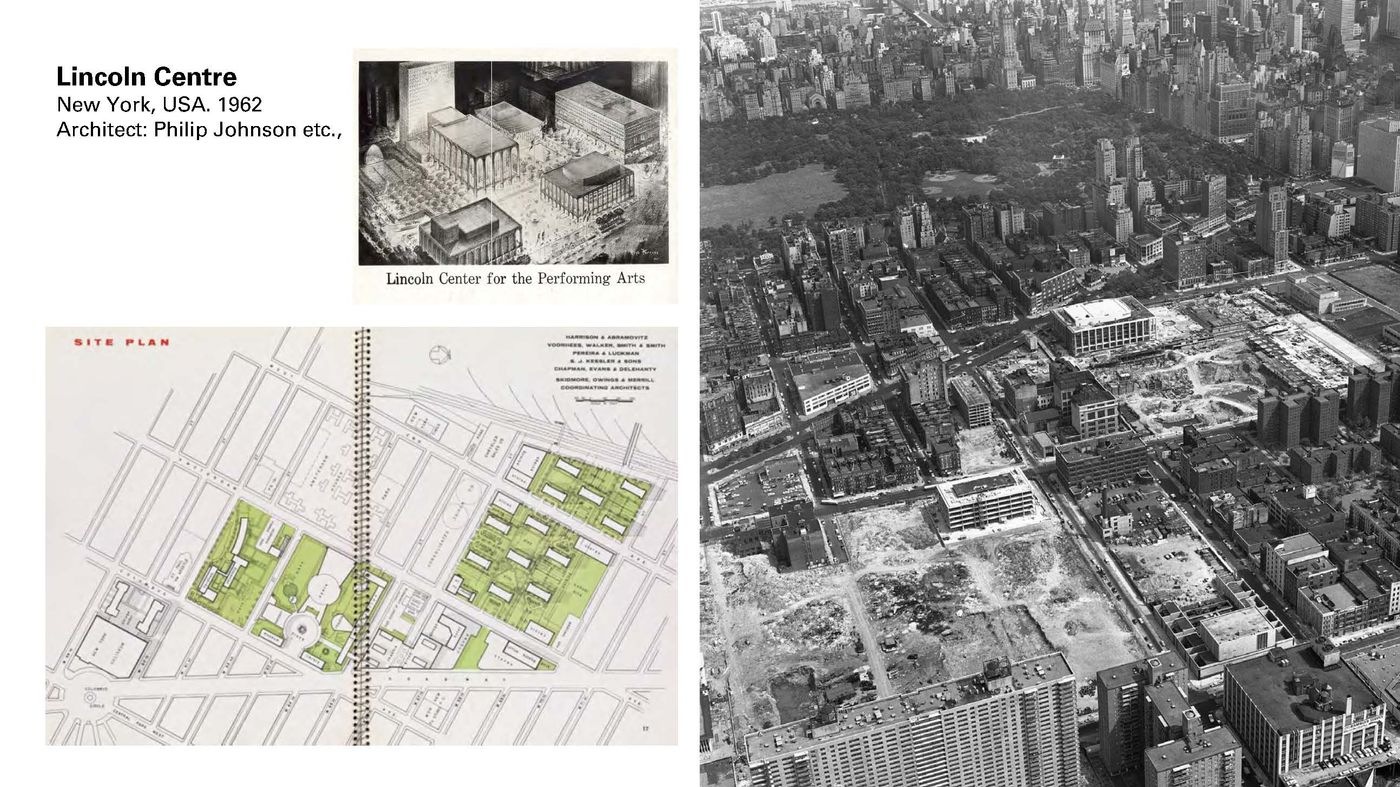

1962年開幕的林肯中心容納了大都會歌劇院,紐約愛樂樂團以及其他主要藝術機構,可算是全國/全球最有名望的文化場所,可是背後其實同樣是基於城區更新計劃。這個名為“清除貧民窟”(slum clearence)的計畫由紐約當時最有權力的規劃師Robert Moses推行,他的願景是把原本有機但髒亂的老城區夷平,以外表規整的現代公共房屋取代,而林肯中心則是展示輝煌城市發展的文化地標。

相對於同時期Jane Jacobs在紐約下城格林威治村所捍衛的街道生活,這是完全不一樣的理念,由一群白人男性專業人士(包括建築師-規劃師-地產發展商)設計,以他們的視角來建造紐約繁榮發展下“文化殿堂”的願景。為了成就建築地標,就連幾百年前定義下來的連續網格街區結構也被打破,將好幾個街區結合形成超大地塊作為宏偉建築的背景開放空間。外表上林肯中心放棄了古典主題而採用現代設計語言,但空間組織還是強調傳統儀式感,迎接穿著晚禮服坐房車到達歌劇院的上流社會文化人士。林肯中心興建在兩米高的平台上,由三棟體量巨大的文化建築圍繞帶有中心噴泉的大廣場,整體設計成為一座不會受到周圍的公共房屋城區環境影響的”文化宮殿“,而原本活潑的街道則變成被高牆圍繞的消極空間。

60年代的林肯中心所推崇的是尊貴文化精英形象而不是將文化普及的公共理念,實際上更是為了提升周邊房地產的價值,而林肯中心的主要贊助者正是在該區擁有許多物業的Rockerfeller家族。在20世紀末,這類隔絕城市空間和活動的規劃設計的消極影響越見顯著,成為受到不少評擊/關注的社會議題。隨著傳統文化機構面臨著企業贊助與購票觀眾同時減少的處境,林肯中心也於2000年左右重新考慮其定位,並通過一系列革新試圖改善與城市和社區的聯繫,展開了為期十年的公共空間改造計畫。

建築團隊Diller Scofidio+Renfro將其設計概念總結為“inside out”,將這個龐大的堡壘型建築往外翻出來面向公眾。具體設計策略包括:將原有的房車到達點下降至半地下層,延伸大台階連接街道加強步行可達性;改裝原本覆蓋街道的大平台,重新恢復街道步行空間;以大面積玻璃立面替代部分封閉的混凝土外牆,令途人可以一睹室內所發生的活動。再加上新的電子標示系統及公共參與活動加強和大眾的互動性,林肯中心逐漸變成一個對社區有意義的”場所”(place)而不再只是一座佔據城市空間的巨大建築。這樣看來,文化建築不應只是單純的“地標”,而是一種讓活動發生的“地景”(from landmark to landscape)。雖然當建築建成後許多空間已經不可逆轉,而這些“小手術”也只能夠稍微改善,但這個改造項目也反映了文化機構對於其社會角色和公共性的一種轉向。引用社會學家Tony Bennett的說法,文化中心的目標不再是面向某一階層的個人,更是有著賦權預社區的任務。

… it is no longer the classed individual that is target as the primary surface to which the actions of art and culture are to be applied. Rather, … that of community as it is increasing assigned with the task of empowering communities [3]

剛才介紹的幾個文化規劃均是始於60年代的項目,不約而同地在近2/30年之間進行更新改造。這些設計針對原現代主義規劃的問題作出改善,那麼我們從中學習到什麼?紐約Hudson Yard是近年最矚目的城市建設項目,選址在西中城區原鐵路車廠場地,是現在全美國最大型的私人混合使用發展。這個項目也包括一個文化中心 — the Shed,或許相比Lincoln Centre它更誠實一點,就是在大型地產中的一個附加項目。這個吸引眼球的建築也是由DS+R團隊設計,概念是一個可移動的大棚覆蓋廣場構成演藝場地,而在平日則是公共廣場。

在2019開幕之時,紐約時報製作了一份關於Hudson Yard願景和現實的詳細多媒體報導,提問這個光鮮的項目是為城市市民還是權貴服務?除了大部分建設是昂貴的商業和住宅以外,這個項目也得到了巨款城市稅項優惠,變相是由納稅人資助。當文化機構/建築是城市發展的副產品或裝飾,創新的建築概念或許不足以救贖對地產開發商的質疑,而對於the shed往後的發展問題也在於在這個文化機構如何能夠善用這些資源去變得與社區相關。

Reference

- [1] Rowe, Colin., and Fred. Koetter. Collage City. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1978.

- [2] Philippou, Pavlos. "Cultural Buildings' Genealogy of Originality: The Individual, the Unique and the Singular." Journal of Architecture (London, England) 20, no. 6 (2015): 1032-066.

- [3] Bennett, Tony. "Acting on the Social." The American Behavioral Scientist 43, no. 9 (2000): 1412-428.