妳往何處去:那些流落在澳門的墨西哥妻子|投稿 #01

作者:沅泱(有時寫劇評的非本地生)

他們和她們,從哪裡來?

在迪亞斯(Porfirio Díaz)總統時期(1880-1910),墨西哥政府開始向海外招募移民,當時一片荒蕪的北部州,無法吸引歐洲移民建設基礎設施,於是政府允許華工進入墨西哥工作。

從1919到1921年,有超過六千名華工湧入墨西哥,這令墨國西北部的索諾拉(Sonora)成為海外最多華人聚居的城鎮。這些華工有的在農場和工地幹活,還有的利用中國人的經濟頭腦賣賣雜貨。到了1920年代,中國商人甚至成了美國外銷墨西哥西岸的主要貿易商。

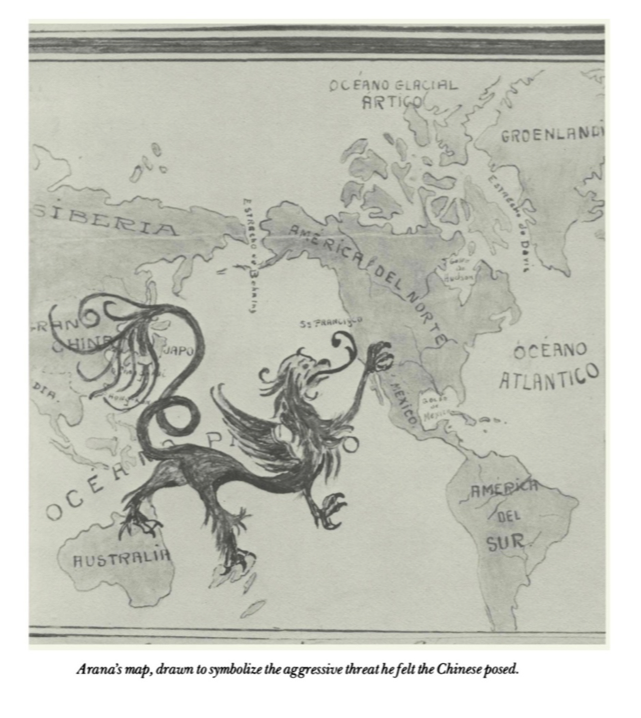

由於此前華人在墨國北部的商貿界太過顯眼,加之聚居人數眾多,民間曾在20世紀初策劃過一次反華運動,儘管未能完全成功,仍為墨西哥人埋下心結。

在1929年,美國的經濟大蕭條波及至南方,而這次經濟大衰退不僅令華人生意受到重挫,與此同時民眾間的反華情緒再次被點燃。本地人深覺華人對當地經濟的威脅,更覺得搶了他們的飯碗。

於是,反華派的州總督弗朗西斯科·伊利亞斯(Francisco Elías)發起了第二次反華運動,限制華人的貿易和工作。

在反華運動後的1930年代,墨西哥的華人人口出現了斷崖式的劇減。如索諾拉州的華人數量從3571人減少到92人,而錫那羅亞州的華人數量從2123減少到165人。

根據紀錄,在1931年中到1934年初,至少有500個家庭逃亡美國,後被美國政府自舊金山遣返回中國。還有一部分則帶著他們的墨西哥妻子和混血子女,回到中國家鄉。

對於男人來說,這是返回故鄉;但對於墨西哥女人來說,這是沒有歸期的流亡。

羅薩·穆里奧·陳(Rosa Murillo de Chan)在1930年帶著孩子,跟隨中國丈夫回到廣東,卻發現丈夫不像他所承諾的那樣單身,而她則是家中徹頭徹尾的外人。除了在情理上的排除,在法理上,中國法律只承認第一人合法妻子。母國的墨西哥政府,亦因其與華人通婚,而剝奪了這些婦女的國籍。

因此,從抵達中國領土的那一刻起,她不再是墨西哥人,亦因文化隔閡和法條限制,而無法成為真正的中國人。女人們沒了經濟來源和公民身份,丈夫也不再是那個貼心的愛人,甚至對外他們聲稱這是從外國帶回來的女傭,在家中面對著合法的長房太太,只得低聲下氣。

瑪麗亞·佩雷茲(María Pérez)則是被丈夫連拐帶騙帶回國。他說是一家人去渡假,但在下船時,丈夫便拿走了她的護照。

不管怎樣,這些女人始終懷抱著一個夢,一個回到墨西哥的夢。

但墨國政府卻以五年未返回墨西哥為由,拒絕仍持有合法身份的女性入境,更不用說那些來自中下階層的女性,根本無力支付65美元的返鄉旅費(約等於今日的1300美元)。

港澳的墨西哥華人社群

這些中墨家庭返回中國之後,有一部分選擇定居南京和上海,其餘的則選擇在澳門及香港繼續生活。在澳門,這些家庭逐漸形成了一個相互支持的中國—墨西哥社群。這個華人—墨西哥社群主要由墨西哥婦女和一部分華人男性組成。他們身在東亞,心在美洲。

據阿方索·王 (Alfonso Wong Campoy)所言,在港澳之間常有墨西哥華人和拉美人的聚會,他們會到香港一起看墨西哥隊的足球比賽、看本國歌手的演出,甚至還會組織舞會,大飲特飲龍舌蘭酒——墨西哥的靈魂。

而相比於英屬殖民地香港,澳門則更具文化上的親近性。葡萄牙與墨西哥的西班牙殖民者同根同源,並同樣受到來自伊比利亞半島的文化影響;澳門的官方語言是葡萄牙文,同時還有不同文化交織而形成的土生葡語。

因著其文化的多樣性和對不同種族的包容,澳門成為了他們的落腳點,亦令他們得以在不同族群之間,保持自己作為墨西哥人的獨特性,同時不因其混血的身分遭到排斥。1930年代在港澳形成的社會關係和情誼,使得這群僑民在三十年後歸國之際,仍為他們提供支持。

更重要的是,港澳地區的天主教教會提供了墨西哥社群的黏合劑。除了令他們仍能保持信仰傳統外,教會亦為他們的聚會提供場地,並通過外國傳教士和其他神職人員,與墨西哥方面保持聯繫,以幫助他們早日歸國。

更甚地,澳門天主教會允許墨西哥婦女在教堂或是其他機構中做家傭以補貼生計。情感支持、經濟援助,甚至是工作機會是天主教教會所發揮的關鍵功能。

除了澳門的中墨社群外,由馬努埃爾·萊昂·費格羅亞(Manuel León Figueroa)建立的香港拉丁美洲協會(the Latin American Association of Hong Kong)是一個社會性、政治性、且具有宗教意義的俱樂部,旨在維護墨西哥獨特的信仰。香港的聖特蕾莎教堂仍設有墨西哥社群供奉的瓜達盧佩聖母,在12月12日他們會相聚一堂,共慶墨西哥最重要的宗教節日——瓜達盧佩聖母節。

而在子女的教育問題上,這些中墨家庭也更傾向於保留墨西哥的文化傳統:他們堅持講西班牙語,告訴他們在墨西哥的生活點滴,教導他們愛另一片遙在他方的土地,並告訴他們我們就是墨西哥人,不過因時局動盪而離散於此——他們的父母更相信反華運動是墨西哥政府所主導,一般墨西哥人對跨族裔的同胞本無敵意。

漫漫歸家路

直到1934年墨西哥第51任總統拉薩羅·卡德納斯(Lázaro Cárdenas del Río)上任後,一改上一屆政府的反華風氣。

1937年中日戰爭一觸即發之際,墨西哥貴族愛德華多·米勒(Eduardo Miller)向當局寫信,說明墨西哥婦女在中國「流落街頭,食不果腹」的困境,並督促政府盡快採取措施以拯救這些公民。

當局隨即成立了墨西哥國家遣返委員會,首次由國家出面,為流落在中國的墨西哥婦女及其子女提供援助。墨國政府匯出94000比索給墨西哥駐橫濱領事,用於資助約400名墨西哥婦女和數百名混血兒童回國。

但這次的卡德納斯回鄉行動(the Cardenas Repatriation)只允許墨西哥公民回國,她們的丈夫則被排除在救助政策之外。

1937年3月,首批89名婦女和數百名兒童乘輪船由香港出發,抵達墨西哥西部的曼薩尼約港(Port of Manzanillo),由索諾拉和錫那羅亞的當地社區繼續支援她們回鄉之後的生活。1937-1938年間,超過兩百個家庭以同樣的方式回到墨西哥。

遺憾的是,當年消息傳遞緩慢,有不少住在廣東鄉鎮的墨西哥婦女,未能第一時間獲悉歸國的消息,又或者是她們希望留在家人的身邊,而選擇暫不歸國。

在1940年胡安娜·趙(Juana Trujillo Viuda de Chiu)的中國丈夫去世,全家陷入貧困之際,她的親屬寫信給政府,期望能夠將她帶回國,然而政府告知她預算早已在先前的回歸行動中用光。直到二戰結束之後的幾十年後,這些中墨家庭才最終返回墨西哥。

那麼,回到墨西哥之後會有更好的生活嗎?

儘管新政府試圖通過援助政策,幫助歸國家庭重新融入社會,但根植於民眾之間的反華情緒卻難以在短時間內消除。

羅薩·穆里奧·陳(Rosa Murillo de Chan)寫信給總統卡德納斯,期望政府能夠幫助女兒加謝拉(Graciela Chan Murillo)在圖書館謀得一份工作;而她一直被當地居民視作外國人,仍未能獲得應有的公民權利。

結語

在跨國聯姻和反華情緒的背景下,跟隨丈夫前往中國的墨西哥婦女不過是動盪時局下的又一群異鄉人。她們堅持自己「墨西哥人」的身分認同,作為於這個語言不通、文化隔閡國度中唯一的精神寄託,期昐一天可以回到故土。

但回到故土,是否代表能實現她們想像中的生活?這又是另外一個尚待講述的故事。

另外這裡可以小小預告一下幫助墨西哥婦女返回母國的關鍵人物Ramón Lay Mazo,祖籍台山但墨西哥人:-D 他在二戰之後的回鄉行動中與墨西哥馬尼拉使館不斷溝通,作出了極大的貢獻。

引用資料

Camacho, J.M.S., 2009. Crossing Boundaries, Claiming a Homeland: The Mexican Chinese Transpacific Journey to Becoming Mexican, 1930s––1960s. Pacific Historical Review 78, 545–577.

Camacho, J. M. S. (2012). Chinese Mexicans: Transpacific Migration and the Search for a Homeland, 1910-1960. Univ of North Carolina Press.

Hu-DeHart, E. (1980). Immigrants to a developing society: The Chinese in Northern Mexico, 1875–1932. The Journal of Arizona History, 21(3), 275-312.

#文章篇數:9️⃣4️⃣

💬【在帝國邊陲講故事】的故事|📁 文章目錄|👍 臉書專頁|📣 徵文啟事