无法做爱的日子

两年前写过一篇《吃泡面的日子》说了些疫情期间的事情,当时觉得这样的极致体验应该不会再发生了,现在看来我这么一个悲观的人还是太过乐观。两年后这样的事情不但发生了,甚至更严重了。毕竟在二十一世纪的国际大都市吃不上饭这种事情,一般人是不会信的。这其中的荒谬自不必说(略去一些脏话),所以我想说点别的事情。

前几日在急救信息统计的网上出现了一条急需男人解决生理需求的条目,引起了一些关注。当时还有朋友让我也去写一条…我自然没写,人家给危重病人急救用的社会资源我去添什么乱?

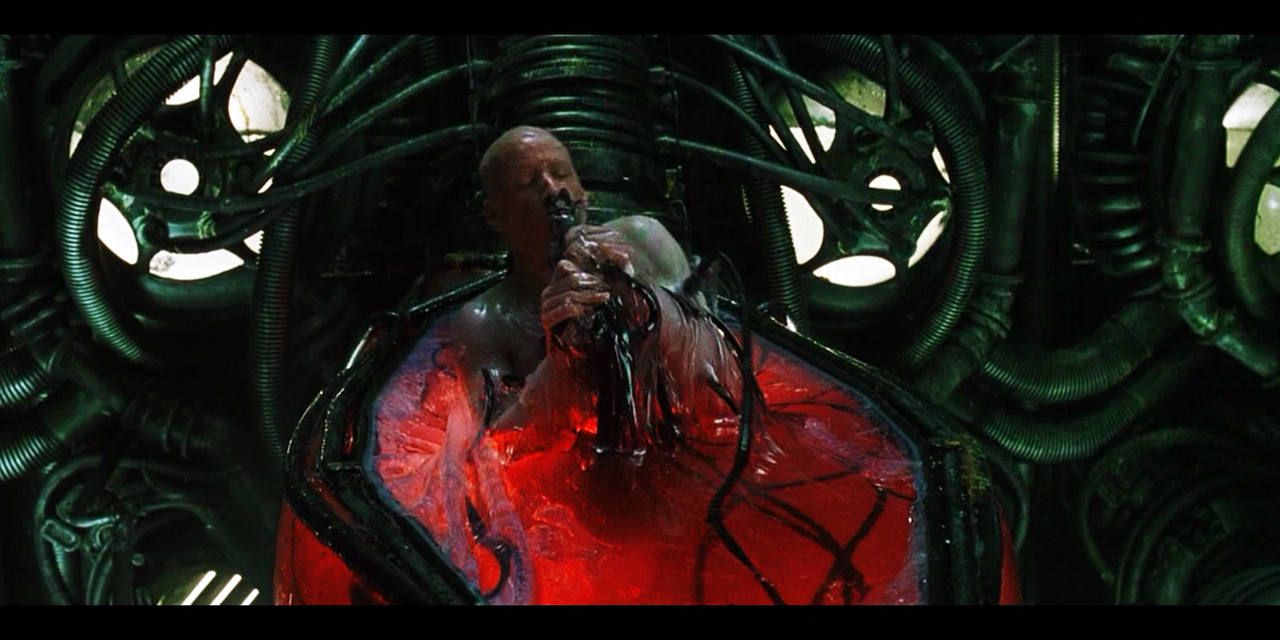

那你要问我有没有需求?肯定有啊。我多少也是个三十多岁的青壮年,一个多月被关在一个地方,有些生理需求再正常不过。特别是现在这种压抑的环境,每天不是在恐惧买不到菜,就是恐惧自己会不会阳性,阳性了也不知道会被怎样对待。人活着失去了所有的意义,只剩下每天在恐惧里等着被捅喉咙和鼻子。黑客帝国里的人尚可以给机器们发电,也算是一种生命价值的实现,但我实在看不到把整座城的人泡在恐惧里,究竟能产生什么好处。我现在只是一个每天花钱给自己买饲料喂饲料和不停做核酸的类猿生物罢了,产出的只有二氧化碳和粑粑,要是肠胃不好,还会产出些别的气体,可以给枯燥的生活增加一些味道(胡萝卜味的maybe)。

有位朋友总问我,在这种情况下是怎么缓解焦虑的。我扯了一些存在主义和精神分析相结合的鬼扯理论搪塞了过去(在胡说八道方面我颇有些潜质)。但这不重要,胡说八道的时候我其实在想,到底要不要说实话。因为实话是——做爱是最好的办法。

显然对方一没做爱的环境,二没做爱的对象,你硬要说这事自己一个人也能解决,我也没法否认。但最重要的是,真要这么说了,我怕是要被打。现在大家都在隔离,她又打不到我,怨气凝滞在心里,指不定会发生什么,所以我没这么说。

实际情况是,当有人问我,现在这种情况要怎么缓解焦虑。我想到的是王小波《革命时期的爱情》里的这么一段:

王二被派到公园去逮午夜里野合的鸳鸯,七六年的秋天又逮到一对,于是问他们: 你们干什么了? 答:干坏事了。 干了多少次? 答:主席逝世后这一段时间就没断过。 说完了就大抖起来,好像在过电。当时正在国丧时期,而那一对的行为,正是哀恸过度的表现。

我从中得到的启示是,被困在一段极端情绪里又无法逃脱时,做爱应该是一个好办法。我现在一个人隔离在家,显然没法做这些,唯一的可能性是和楼里的住户。可他们要么已经有对象,要么性别上没法匹配,要么可以做我奶奶,我还有点良知,不能对奶奶不敬。所以这段日子对我来说,是无法做爱的日子。

无法做爱的日子里,我开始思考为什么需要性生活,因为它不像吃饲料那么刚需,也不像做核酸那样有强制性,但隐隐又觉得它很重要。这种思考就像是太监思考皇帝和妃子们是否和谐差不多,本质上是吃饱了撑着。如果核酸是1小时做一次,我就没这么闲,说明做核酸的频率还不够高,使得我现在有闲功夫能做点买菜和制造粑粑以外的事情。

一, love and sex

在小学一二年级,我还是一个可以考试拿满分的骄傲男孩。到了高年级我才知道,不是我有多聪明,而是低年级太简单。我在这种沮丧的氛围里成长,直到再一次拿到满分。那是六年级的一门副科,叫新综合科学,就是把理化生的一些基础知识做一点普及。拿满分的原因也很简单:书里有一章教了人体构造,画了女性的裸体和生殖器,这样一来,我就不得不多看几遍这本书。由此可见,我从小就在这方面有天赋。

高中的时候朋友送我《生命中不能承受之轻》,看完我觉得这位朋友是不是对我有什么误解,显然一个高中生还不太能理解媚俗刻奇生命是重还是轻,所以只能当小黄书来看。作为小黄书,我也不会大惊小怪,毕竟初中就看了王小波几乎所有的书。现在回想起来,以看黄书为目的,我确实读了不少极好的作品。到了大学,互联网已经非常发达,也是《少妇白洁》这类网文流行的时候,因为有了之前的积淀,觉得这类纯粹的黄书还是少了一些思考的余韵。日后回想起来,问题可能就出在这里,总觉得性要和思考一起才显得高尚正直,否则就是纯粹想要满足感官需求,是邪恶的禽兽行为。其实思考本身也没什么问题,但是这两件事要是一起进行,那就是一场灾难。所以我一部分不行的原因要怪罪王小波,这人把小说写得太好,要是纯粹是本小黄书,也不会引发我总是要思考的臭毛病。

在我看来,和人做爱这件事和吃大肠有些相似。作为一个江浙人我吃不惯猪大肠,不管你用什么做法,我只能吃两口,第三口开始大脑就告诉我,你个傻x在吃屎,于是就不得不停下。近些年我和人做爱也很少超过三次,两次以后我就有巨大的愧疚感,因为我不爱她,我良心上过不去。如果仅仅是满足生理需求,说实话我的左手更能让我满意,如果追求新鲜感的话,右手效果不错。所以除去生理需求,我可能是更想满足心理需求,这就会让我陷入无尽的思考,因为碰巧我也读了弗洛依德。我从小就是个好学之人,所以很擅长思考,但是思考这件事有个严重的问题,就是没有开关。比如正在做爱的时候最好不要思考,因为思考会让血液流向大脑,我已经三十多岁,早就被社会蹂躏过了,多少有些气血不足。血液流向大脑,需要血液的地方就会供血不足,场面就会有些尴尬。女孩子们都喜欢八卦,她们聚在一起就会聊聊最近做的荤事,这会让我身边这位没穿衣服喘着娇气意犹未尽的女子很没面子,但好在现在不行的男人不在少数,她或许也有心理准备。所以她默默坐起来抽了根烟,吞云吐雾。可能是想安慰我,她把烟递过来,我说我不抽烟。她就昂起头望向窗外的月色,下巴和脖子折成了很好看的角度,烟头的火星忽明忽灭,慵懒的身姿笼罩在烟雾里,我顿时就性欲勃发,但是想到我等下又要开始思考人生,立马又萎了下去。她全看在眼里,轻声笑了出来,“是你神经还是它神经?”我不知道,我觉得她的笑不怀好意,但我不在意。

现在我三十多岁了,但我经常意识不到这点,因为自己还是和念书时一样,对女性充满兴趣。这些年间,我喜欢过一些女孩,有的成了女朋友,有些没有;有些发生过关系,有些也没有,但是无一例外,我喜欢她们的原因和性一点关系都没有,现在想起来,这也是问题之一。

我总以为小时候看盗版碟打飞机那叫性,牵女孩子的手逛街那叫爱,这是两码事。长大了才知道这是一件事,已经为时已晚。年轻的时候性冲动还比较强烈,勉强可以掩盖自己对这件事的认知不足,年纪大了越来越矫情,这事就出了问题。

说到盗版碟,我从初中就开始有所涉猎。我初中校门口那里,半条街都在卖盗版碟,另外半条街在打PS游戏;有的店既有盗版碟,又能打游戏,就牢牢占据了时代的风口。我对游戏兴趣不大,所以经常去掏碟。店里放在最前面的是国外新上的大片,每一摞碟翻到最后,则是琳琅满目的情色片。从前往后这么一翻,就是褪去青涩卸下伪装脸皮越来越厚的成长过程。待到我高中再去掏碟的时候,已经和老板都非常熟络,也清楚每家店的特色,这家有jpop和kpop演唱会,那家有90年代最全的港产三级片,还有那家有各种系列主题和个人专题片…

高中一次语文课上,老师说国外一些地方,男性成年了才能穿长裤,小孩只能穿短裤……听到这里,我脸上泛起了不怀好意的笑,老师看到了我,就开始羞涩起来。成年人穿长裤这个桥段显然是出自《西西里的美丽传说》,那是一部在CCTV6能剪去一半的电影。由于我坚持不懈地看盗版碟,这些片段便烂熟于心。我们语文老师也不过是个刚大学毕业的女孩,除去已经有男朋友的部分,这一刻的羞涩多少有些可爱,还好班上看过这片的不多,这事就像夏天的风一样,轻轻吹过年少的记忆。

总之,在一定的阅片量积累之后,我有一些疑惑:一样都是情色片,为什么那种带有破坏性,强制性,压迫性的情节会更吸引我。而正面展现性美好的桥段,我就没那么感兴趣(除非她是徐若瑄)。就像《西西里的美丽传说》,几乎所有的激情部分全是带有强迫甚至虐待,我就看的特别来劲,后面剪头发的部分我也是真的心碎。这片最后看得碟都刮花了,在很长的一段时间里,我都怀疑自己是变态。我什么都没干就成了变态,因此非常沮丧。

从来没有人告诉我性是美好的,所以我就很难欣赏美好的性。我们提到性,却总是去聊道德,确切地说,性总是和不道德联系起来。从男性的角度,它破坏了女孩的贞洁,贞洁最大,故男性罪不可赦,做爱变成了犯罪过程,床就是犯罪现场,体液就是犯罪证据,我就是连环作案的变态罪犯。从女性的角度,性成了被人指控的把柄,每一次做爱都是对自己的道德审判,如此沉重确实很难高潮。所以我一旦实施了性行为,既是罪犯,又是变态,还让女性陷入了不道德,实在是十恶不赦。

我不想成为罪犯,也不想成为变态,更不想让女生陷入不义,于是在荷尔蒙分泌最旺盛的时期,我开始恐惧性。

至此,他们的目的达到了。

二, God and sex

隔离的日子里,每天都要做饭,久而久之,就像是一种修行,难免会悟出一些奇怪的东西。比如做肉菜最好提前腌入味,拿手头的鸡肉来说,腌的越久越好。这么说来,我在这个地方生活了三十多年,也就被那些恐惧腌了三十多年。如果我是头猪,腌了三十多年的火腿就会很值钱,可惜我不是,所以只能在明白自己被腌的事实之后,看看都放了哪些腌料。

腌肉的时候,也不会只放盐。做西式的菜,就会加洋葱黑胡椒迷迭香,中式的就加葱姜水料酒白胡椒。总之一旦要腌肉,就会多放点料。所以在我三十多年被腌的时间里,除了一些对于性的恐惧,肯定还加了不少东西。

回顾我为数不多的恋爱经历,有一些值得注意的情况发生,比如我越爱眼前的这个人,就越是无法和她做爱,这显然违背了我的天性和这方面的天赋。那个时期有很多文学艺术歌颂爱情,大部分都是童话般的结局,王子和公主幸福地生活在了一起,但他们没说在一起之后可能会阳痿。所以我一时之间没了主意,只能去问百度。万幸的是,百度没有告诉我这是绝症,也不具备传染性,只是让我去买很贵的药。显然我没有买,因为我的左右手告诉我一切正常。

后来上海开了迪士尼,我也去了一两次,对童话有了一些了解。迪士尼的情况就是,必须得在这块圈起来的地方内,才显合情合理,包括里面纪念品的价格,比百度卖我的药还贵。童话也一样,在特定年龄下,才显得有一些说服力。如果三十好几了大半夜睡不着还在等南瓜马车来接你,那最好先下载一个反诈app。但现在的情况显然不是没有人信,而是南瓜马车根本接不过来,就和外面的外卖小哥一样抢手,事情就变得有趣起来。

我们总是去渲染爱情,渲染爱的伟大,渲染一种极致化的情感,渲染无条件的付出。现在回想起来,这像极了古代祭祀的场面,杀牛,杀羊,再不行就杀小孩,就像有些情侣吵架,吵急眼了就拿刀子捅自己,以此证明自己的虔诚。照这么看,我们宣扬的已经不是爱情了,而是以对待神明的态度去对待人。在这种舆论里腌久了,当你想要表达情感时,就会不自觉的把对方神化,剥离掉人格,赋予对方神格。之前一阵大家总是男神女神的叫,现在又满世界喊YYDS,作为人已经无法承载我们的情感了,必须要作为神对待。但问题在于,我真的没法和神做爱,王母娘娘脱了衣服我一定阳痿。(罪过罪过)

和一些别的神话体系不同,我们的神话几乎没有性的成分。比如古希腊神话基本就是围绕宙斯到处乱搞的家庭肥皂剧;亚当夏娃赤身裸体被蛇引诱吃了禁果;隔壁日本的神话以美好的两兄妹乱伦开场。到了我们的女娲伏羲,他俩以一对人身蛇尾互相缠绕的形象出现,这造型很适合做些什么,结果创造人类时,女娲单方面捏泥巴就解决了。这大概就是神的境界,不需要用性这种低劣手段去创造生命。后来更亲民的道教神话体系发展壮大,就是西游记里那些。唯一一个乱了性的神仙,被贬下凡间,变成了猪头模样,等着去西天取经接受再次改造。

喜欢别人是很自然的冲动,现在却暗藏了一种禁欲的气氛——把人推向神坛使其圣洁如雪,自己保持虔诚感天动地。声势这么浩大,可对方也没同意啊。所以自始至终不过是单方面的自我感动,表面虔诚内里却是自私。说到底,想成神的其实是自己,可平庸无能没有成神的条件,只能依靠神化他人来获得自我感动。通过持续的关注强化与神的联系,用道德绑架来不断要求他人,以此感受自我的存在。可是最大的问题在于,大家连人都很难做好,又怎么能做神呢?于是跌落神坛成了一种必然。这事现在也有了一个新的说法,叫“塌房”,凑巧的是,各位男神女神塌房的方式,多少都是和性有关。

但事情显然没有结束,跌落神坛这种平淡结局是满足不了虔诚的受众,就像跌落凡间的天蓬,必须变成猪才行。照理说,和陨落的神一起殉葬才是真正的虔诚,但他们没有,反而拿起鞭子,比任何人抽打得都要用力——他们急于和堕落的神撇清关系。神只是自我感动的工具,既然是工具,换一个也没什么大不了。另一方面,如果造神是为了感受自我,那弑神就能提供更强烈的感受,这种戏剧化的冲突更像是对一种对自我的调情,又怎么能轻易放过。于是,他们在造神又弑神之间循环往复,消耗过剩的注意力,自己打自己的嘴脸,噼里啪啦乐此不疲。一批又一批韭菜们打了鸡血一样在那里高喊“反转!反转!再反转!”,似乎他们可以在没有性行为的情况下就达到高潮。这或许是未来的发展方向——无性社会的集体精神高潮。

也就是说,我们长期腌在了这样的环境里:一边造神,一边又在弑神,我们剥离了堕落的性,我们整天忙碌在崇高的事业中。这种崇高的感觉我很熟悉,每天在新闻的开头几分钟都能感受到。通常来说,我的生活分外平淡,无非是些鸡毛蒜皮和自以为是,但一打开新闻,总是能听见:伟大旗帜,重要指示,坚决彻底,严正交涉,永远拥护,之类的词,我就感到格外崇高,总觉得下一秒就要奔赴前线和敌人血战到底。但关了电视这种幻觉就会消失,说明剂量和频率都不够,24小时才播一集,效果差强人意。但现在不一样了,我们有了互联网。

虽然我一直都不太能理解造神和崇高里饱含的热情,但时间长了还是会发现一点区别:我们造的神经常在换,但这种崇高却历久弥坚。所以看起来都是在制造崇拜,实质上这却是一种对立关系,是一种真神和伪神之间的对立。我们造神,因为长期对崇高的维护使得建立崇拜成为了一种生存本能;我们弑神,因为只能存在唯一真神。所以从结果来看,我们在造神和弑神里消耗的热情,只是在消灭除了崇高以外所有可能的话语权。这也正是他们想看到的。

现在是二十一世纪,我却在这罗里吧嗦聊神明,就和社交平台上越来越多的“转发这只XX”一样令人迷惑。科学在发展,人却越来越迷信,说明大家碰到了越来越多科学没法解释的局面。这样的情况大家都心里有数,因为它不止在科学领域,社会的方方面面都是这样:单拎出来看,确实是发展的,确实是进步的,确实有光明的未来——但要是合在一起,合成我们当下的生活,却是一潭死水,大家都不怎么开心,拼命工作没有出路,没人愿意生孩子,偶尔还会像现在这样,旦夕之间倒退几十年。这说明有些东西,它高高在上,高于我们生活所依赖的科学,法律,道德,伦理,高于我们从小到大所学习的文明与理性,高于所有的一切,但它究竟是什么,长什么样子,又没有人知道。这样一来,也只有神明能说得通了。我们现在所在的这片土地,也是像迪士尼乐园那样在建设,只有在圈起来的这块地方里,神明相关的事才合情合理。所以这些年所谓的发展,无非是把这块地方圈的更结实。迪士尼乐园虽然卖了门票,还是可以自由出入,我们所在的这个乐园不卖门票,也无处可逃。

对于神明,你也只能祈祷。不是祈祷神明救你于苦难,而是祈祷他和你最好是一边的,不然对于神明而言,你也只是那些被杀掉的羊,杀掉的牛,杀掉的小孩。

三, power and sex

人没法和神做爱,那反过来会如何?

其实我们都明白,没有所谓的神明,人也成不了神。以上这些之所以成立,只是因为他们拥有了非人的权力。权力是个中性词,可权力一旦没了制约的力量,就成了近乎于神的存在。对于神来说,他做什么你都得接受。这就和我现在的生活有点类似,上面说什么,我都只能接受。让我足不出户,我就每天和垃圾呆在一屋;让我做核酸,我就扎好马步等着被捅;让我减少团购,我就去啃菜叶和胡萝卜。久而久之,我总感觉被什么东西重重地摁在地上,做什么都举步维艰。但我不能不做,我需要活下去。

这种被用力摁在地上,又不得不做的姿态,就和《西西里的美丽传说》里的很多场景非常类似,如果我理解的没错,那我现在过的就是一种被强奸的生活,只是我一个邋遢的中年男人被摁在地上拍出来肯定没有莫妮卡贝鲁奇那么好看。但我不相信两千多万人拍出来都不好看,可从媒体上确实一个被摁在地上的人都没看到,看到的反而呈现出一种兴高采烈的神态。以这种情况来看,《西西里的而美丽传说》拍的不够写实,莫妮卡贝鲁奇应该一边被人摁在地上,一边发自内心地洋溢出幸福感,她眼角流出的泪水,只能是激动感恩的泪。可真要这么拍,就成了恐怖片,我看了每天都要做恶梦。电影里不是每一分钟都在强迫,但我现在每时每刻都感到被人摁在地上。未来解封以后,我也不会觉得按住我的手会变轻,我只会担心什么时候又给我来一下,因为我不见得每次都能扛得住。

我开始理解父母的一些思维。他们只是自始至终都在担心,什么时候又要来一下。他们吃过苦头,多少熬得住,但我们不一样。所以从小那种不讲道理的教育,只是在用社会对待他们的方式来对待我们,让我们更早适应这种被摁在地上的生活。这样一来,除了留下一些童年阴影,也没什么很大的问题。在他们看来,童年阴影屁都不是,以后进社会吃苦头那才是大问题。我曾以为信息时代的爆炸式发展,使得原来代际传承的经验化为了毫无价值的东西,因为我们有更多科学理性的方式去看待这些过时的经验。现在来看这多少显得有些片面,我们的父辈们,煞费苦心让我们继承的其实也不是什么知识和经验,而是对权力的恐惧。如果不能保持这种恐惧,早晚要吃苦头。

我现在很少参加家庭和同学聚会,能避免的尽量避免。这些聚会一开始都是风轻云淡,酒过三巡之后,就是婚嫁孩子股市房产。也就是说,到最后大家都在聊恐惧:害怕来一下扛不住的诉诸资产,害怕一个人扛不住的诉诸婚姻,以及恐惧的制造者和继承者——孩子,多少人因为养了孩子被恐惧牢牢绑住。这种聚会在欢声笑语中弥漫着散播恐惧的气氛,大家通过明确共同的恐惧来维持彼此的关系。这种时候,就会有亲戚一脸慈祥问你有没有谈恋爱,要不要相亲,什么时候生小孩,买房了没…但从来没有亲戚问你《西西里的美丽传说》好不好看,他们的脑子里只剩下那些可怜的东西。你能感受到的,是一群已经被权力侵透的人,在胁迫你去恐惧他们所恐惧的一切。因为他们害怕异类,害怕有人可以不用经历他们所经历的恐惧,也照样活的自在,这会让他们所坚信的一切崩塌,这样一来,他们的人生就成了笑话。

所以,真相已经不再重要,当你的生活早已被恐惧支配,你就会把恐惧当成是一种正义,甚至去维护这种恐惧的正义性。弗洛依德也说过类似的话:人若落入一种无法摆脱的痛苦之中,到了难以承受的地步,就会把这种痛苦看作是幸福,用这种方式来寻求解脱。难以承受和无法摆脱用来形容当下的隔离生活,我觉得再恰当不过,所以在这漫长的两个月里,你很容易看到认知和价值观的扭转。比如朋友圈那些对居委发菜感恩戴德的朋友,我其实很想问,你的自由只值几根菜吗?但我没有,这对所有人都太过残忍。

在自由和发菜的问题上,我尚能保持应有的立场,但我也不是铁板一块,还是能看到一些扭转的迹象。比如在封控最严重的时候,我在楼道群里问楼组长:我现在能下楼倒垃圾吗?这一刻我有种异样的感觉。事后回想起来,这像极了某种SM游戏,做什么都要请示至高无上的主人,越是倒垃圾这样的小事,越有性的意味。在这样反复的请示中,我会疯狂地爱上我的楼组长,我会找出所有能请示的事情,乐此不疲。但我没有。我们楼组长是一位70多岁的奶奶,要是楼组长是位妙龄女子,我每次呼吸都想请示,并且不惜憋死自己。这说明我被扭转的不够彻底,还挑挑拣拣的,像个一时起意的渣男。

我大学时见过最荒唐的场景,是军训结束时,一群女大学生穿着军训服,眼含热泪疯狂地追逐大巴车上的教官。现在我开始理解为啥会有那么多女生爱上教官,经历全面的压制,再给一点点甜头,他们就会疯狂的陷入爱恋,爱情有时候就是这么简单。年轻人是最容易被情绪鼓动的,这点权力最清楚不过,我现在很少上微博,就是不忍心看年轻人急于被PUA的样子。不过权力有时候也有些不知好歹,拍出《后浪》这种片子,对待韭菜就应该有对待韭菜的样子,拍韭菜马屁是怎么回事,拍领导马屁拍魔怔了吗。权力一旦从阴影里走到台面上鼓捣人,就显得非常业余。没办法,毕竟还有一部分人对宣传的理解停留在围墙上刷标语的阶段,他们总印一些“中国梦”之类的话。我在这个地方生活了三十多年,也不太了解我们为啥要一直做梦。但是春梦我倒是经常做,有人说梦是潜意识的反映,潜意识的事情我想管也管不着,就任由它去,别给我的春梦里加楼组长就行。

要实施全面的压制不总是一件容易的事情,特别是在现在这种情况下,你总能听到一些反抗的声音,是因为他们制造的恐惧碰上了恐惧的老祖宗——生存恐惧,就是吃不饱饭会饿死的那种最原始的恐惧。这说明一样是恐惧,也得比划比划。到这里我们已经不像是个腌菜坛子了,而是一个养蛊的盅。这么一来,如果不好好解决原始的生存恐惧,那他们给我们制造的恐惧就不能正常工作。于是,压力来到了居委会这边。

对居委会来说,连微信都不太会用的一群人,怎么能在这个时候管理好一群被现代商业社会操练过的精英呢。他们没那个能力知道伐(范志毅上身),那你让他们学有用么,没用,他们早就拒绝学习了,最后还不是志愿者出来帮忙。所以从居委会的立场是这么想的,首先他们是不会被轻易替代的(只要不给居民发猪奶头膘就行)。其次,如果居委会这方的能力值是恒定的,要达成他们能妥善管理小区业主的目标,唯一的办法就是让小区居民变笨,变得低幼,至少是比居委会要笨,最好和幼儿园小孩一样,大班的不行,中班费点劲,小班最好,只要稍微凶一点就能唬住那种。这样一来你让他吃饭就吃饭,让他睡觉就睡觉,再不听话就抽两下屁股,这个年纪的屁股手感很好,抽完还想再抽两下,这样小区就可以和谐了。

我们现在也是用这种办法在管理社会,所以在文化艺术领域永远无法实行分级制度,如果所有人都是幼儿园小班,自然就不需要分级,只需要审核。因此我永远没机会在电影院看《西西里的美丽传说》这么美好的片子,气得我只能去找资源再看几遍。一开始我和大家想的差不多,以为是我们的教育系统的不足,缺少应有的性教育和成年教育。后来发现,这帮人tmd就是故意的。他们就是要让你们意识不到性,意识不到自己是成年人,意识不到自己有正常人该有的欲望,意识不到自己应该拥有权力。

从居委会的角度看来,性本身就有极大的问题,它给人的刺激太过强烈,这种强烈的刺激下,人很容易想明白一些事情,就没法一直保持幼儿园水平,这正是它的坏处。因为以居委会的能力,他们没办法制造超过做爱的愉悦体验,这样一来,胡萝卜大棒的游戏就没法玩下去。所以他们竭尽全力去回避性的出现,让你忘记性这件事,让你变蠢变低幼,让你看他们粗制滥造的综艺电视剧都能激动得三天睡不着觉。

这样一来他们就成功制造了这么一批民众,就是上面再这么折腾,下面都以一种忍辱负重的姿态去面对,却从来不想,我为何要接受这些折磨。甚至在长期的折磨中,他们会爱上这种折磨,把这种折磨当成正义,当成崇高理想的必经之路,去仇恨不用受折磨的同类,消灭所有不想受折磨的声音。他们在这种折磨里自我实现,在这种折磨里自我感动,在这种折磨里自我高潮。性高潮短瞬即逝,精神高潮效力持久,只要你不停地致敬,不停地歌颂,不停地播新闻,不停地造神弑神,不停地拍战狼12345,他们就会一直亢奋下去。

现在再来看近些年的内卷,排除一些时代的局限外,你可以看到大量人为干预的痕迹。也就是说,当我们对一些宏观的社会发展问题一筹莫展的时候,当我们对个人与社会之间的关系存在怀疑的时候,当我们谈起社会种种矛盾的时候,是不是应该换个思路。有没有一种可能,就是我们所在的这个地方,它本身就不想往好的方向去发展。所以每每发展到一定程度,就发生内卷,倒退,甚至崩盘。反之如果社会一直都是欣欣向荣,飞速发展,那人民必定越来越聪明,受教育水平越来越高,思维能力越来越强,因为社会发展必然是由人的发展支撑起来的。但是很遗憾这样的事情没有发生,我们已经不止一次看到事情变好的潜力,但显然,有人不想事情往好的地方发展,他们只想让一切处在无法解决的混沌中消耗掉这代人所有的精力。

这么做自然是有代价的。近些年,总是横空出世一些奇怪的政策,这说明他们就算脸都不要了,也要跑到台面上来吆喝,因为需要扭曲的东西越来越多,副作用已经非常明显了。制造恐惧的背后,其实是他们自己的恐惧。他们害怕没人结婚(中坚韭菜),他们害怕没人生孩子(未来的韭菜),他们害怕躺平(韭菜罢工),他们害怕男人不阳刚(没人保卫它们),他们害怕女quan(不平等才能施展权力),他们害怕游戏产业,他们害怕电影分级,他们害怕文化艺术,他们害怕奇葩说,他们害怕有知识的人掌控舆论,他们害怕任何与性有关的内容。

他们害怕躺平这事儿让我觉得分外有趣。这就像男女在那儿做爱,女的突然就躺平了一动也不动,这样的局面会搞得上面正起劲的那位很没兴致。所以他们不光要割韭菜,他们还要韭菜表现得非常配合,最好是嗯嗯啊啊发出一些很享受的声响,切不能扫了他们兴致。这也是为什么,他们不管做什么,总说要配合工作,拉人去隔离说配合工作,进门消杀说配合工作,门口封铁皮也说配合工作,不知道他们做爱之前是不是也要先说一句,请配合工作。现在我明白了,躺那儿一动不动不仅不配合,而且态度不端正,影响非常恶劣,应该积极主动嗯嗯啊啊去配合工作。所以假装高潮这件事不再是女生的特权,所有人都需要熟练掌握,希望我现在去学还不算太晚。

不光男女都要学习假装高潮,这种整个社会层面的长期压迫,导致的也是整个社会层面的性倒错。比如现在低欲望社会的倾向,是因为大家过的都是被人摁在地上的生活,为了适应这种生活,所有人都不可避免地变成了M。M和M之间要怎么做爱嘛,久而久之自然就低欲望了。S和M的匹配取代了正常的性别匹配,但大家都是M哪里去找S?这或许就是渣男渣女这么有市场的原因,他们可以很好的扮演给人制造伤害的S。很多人总是一副受了伤很痛苦的样子,可就是不愿离开伤害他们的人。因为他们内心其实是渴望伤害的,伤害和痛苦反而让他们感受到安全,感受到自我的存在。

我已经三十多岁,快要步入中年,为了让自己不显得油腻,给自己三条忠告:1别老想着教育别人,2别吹牛逼,3少说黄段子。但我几乎一整篇都在扯荤段子,不是因为我太油腻,只是用性来解释权力,既生动又形象,换句话说,性本身就象征着权力。我突然有点明白了,也许这就是我别扭的原因。因为我既不想被人摁在地上,也不想把别人摁在地上。我对性的排斥,根源上是对权力的排斥。

性只能以权力的方式去展现吗,这是我现在的疑问。

四, redemption of sex

回过头来看我之前的困惑:如果我不爱这个人,那我很难与她做爱(思考太多);如果我非常爱她,我也很难与她做爱(将其神化)。所以最好的情况是半爱不爱,那不就是渣男嘛。平心而论,我还做不了渣男,所以总是一副别扭的样子,性和爱像两条并行线在我脑子里自由飞驰,我倒是很想让他们交汇一下,但他们也不太听我的话。而且做爱这种事情,我一个人也说了不算,要是对方脑子里也是两条平行线,很可能上一秒还在骂你臭流氓,下一秒就问你到底行不行?这种情况发生多了,不光容易阳痿,还容易人格分裂。

现在我知道了,我们生活的这个地方,出于各种目的,对待爱情极度地吹捧,对待性又极度地回避,于是我就极度的别扭。在这种不平衡里,去融合我脑子的性和爱,就像是让天使和魔鬼做爱一样艰难。但我没有放弃,我觉得还能抢救一下,天使和魔鬼或许也有失了智的一天。

小时候我不止爱看女性裸体,也爱画画,从小学开始就当了宣传委员,一直到高中毕业,大学稀里糊涂学了广告,但是也在艺术学院里,所以我一直和艺术走得很近。初高中周末补课的时候,我也经常逃课去书城看书,小说看累了就去摄影区,在一架子书里翻到包浆的是几本人体摄影,对此我也熟门熟路。所以从现在往回看,真正留在我精神世界中央的是这些美好的东西,是这些因为性冲动而接触到的文学电影艺术。因此,在我努力清理三十年来社会灌输给我的垃圾的同时,我心中这些美好的东西逐渐清晰起来,并给我了一个新的视角,去重新看待性这件事。

这几年我特别爱看德国的电影电视剧,他们在表达上显示出一种近乎无情的客观,具体表现在需要脱衣服的时候绝不含糊,但也不会刻意渲染,好像在说,欧,亲爱的,这是再正常不过的事情,你有什么好大惊小怪的。仔细回想那些美好文学艺术里的性,也都是这种情况。所以,我们似乎不应该把性单独拎出来,当成什么稀世珍宝去研究,这就犯了物化的错误,贞操的问题就在这里。我们应该把性放回去,把它当成一个环节,一种过程来看待,去寻找这些环节和过程的背后指向哪里。

在我把年少回忆陆续回顾完的时候,我大概是想明白了。不管是性还是爱,他们背后的本质是一个人想要连结另一个人的冲动。性负责肉体连结,爱负责精神连结,两者本质上就是一件事,也就不存在统一的问题。性连结不了的,就都用爱去连结。正是这种与人连结的本能,把整个人类编织起来,组成了社会,最终成为了文明。

实在是简单不过的道理,我却花了三十年才弄明白,可见我脑子里到底被灌输了多少垃圾。

五,sex is power

隔离的时候,我定期去阳台晒太阳,太阳还是以前那个太阳,和我三十年里晒过的太阳并无区别。但生活却越来越不受控制,好像总有人觉得,我们应该推倒重来,一旦生活有了延续性,一旦稳定地朝着美好发展,就是天大的灾难。但好在他们能力还有限,不足以去嚯嚯太阳,所以我现在还能感受太阳的美好。

这些年我都在努力去理解这个操蛋的世界。越理解越难过,越难过就越愤怒。我小心翼翼收集好这些愤怒,既不让他们影响生活,也不让他们影响别人,所以我总是一副什么都无所谓的痴呆样子,任他们在体内横冲直撞。但正是这些愤怒,让我不至于完全变成M,让我始终拒绝接受被人摁在地上的生活。

即便如此,当这些越来越操蛋的事情眼睁睁发生在身边的时候,我还是会难过,还是会气的发抖,还是会焦虑地睡不着,还是会被无力感吞噬。我也不想去当什么智者,我只是一个充满同理心的弱鸡。这些同理心让我控制不住地感到悲伤,也是这些悲伤,让我知道我还保留着一些所谓人性的东西。

隔离期间最痛苦的时候,我是无法勃起的。这让我越来越觉得自己是猪圈里的猪,每天吃饲料,检疫是否合格,别的什么都做不了。原本我和猪的区别只是没有被阉掉,现在既然无法勃起,那和挨了一刀也没什么区别。把猪给煽了,是为了吃起来更好吃;把肉腌一下,也是为了吃起来更好吃。所以鲁迅笔下人吃人的时代还是结束了,现在是人吃猪的时代,只不过是把人先变成猪,良心就没那么痛,可见时代还是在进步。

所以,当有人问,在这种情况下怎么缓解焦虑,我的答案还是一样——做爱是最好的办法。原因其实再简单不过,就是在做爱中提醒自己还是个人。在这种被人摁在地上摁得快没人形的时候,这确实是一件需要提醒的事情。

性爱在发生的那一刻振聋发聩,声不可闻,义不可言,色不可辨,一切都是不可名状。语言到达不了的地方,权力也到达不了,那里是我们唯一可以喘息的地方。

等我缓过劲来,可以正常勃起了,我也想明白一些事情。我努力学习,不停思考,其实是要在脑子里再造一个JB,用这个JB去延续旺盛的生命力。我有点私心,想让我脑子里的JB伟岸一些,这是我仍就在不停努力的原因。随着我年纪越来越大,天生的那个JB早晚会力不从心,脑子里的JB我希望它越来越雄伟,这是我可以改变的事情。

脑子里的JB,没人可以阉割。

(完)

ps.

这篇文章里出现了很多猪的意向,特此声明,没有一头猪在我写文章的过程中受到伤害,我都在吃牛肉鸡肉,写完了才敢去做卤肉饭。

文中记录了我很多成长路上的逸事,我尽可能地保持诚实,如果谈论性还不诚实,也就没啥好谈了。谈到各国神话的时候其实并不严谨,但你明白那个意思就行,各路神仙多有得罪,以后路过教堂寺庙神殿祠堂,一定心生敬畏。

其实在这种情况下,不管是讽刺揶揄,还是嬉笑怒骂,说什么都是非常残忍的事情。现在既然写了文章,逃不过残忍的事实,就罗里吧嗦一次性说完,也就只残忍了一次,这样我良心比较过得去。

其实文章里说的大部分事情读一下福柯就全明白了。只是福柯讨论的权力算是个中性词,中性的前提是权力在监视的同时,自己也受到他人的监视。如果少了这么个环节,那就完全是另一个故事了。

原文里其实还有一段这个:

脑子里长JB这件事情确实有点抽象,较真起来我们黄种人大多是扁脑壳,这样一来怎么在脑壳里安置这么个棍状物有了些空间几何上的问题,况且这玩意还会变大变小。玛雅人显然在这方面颇为擅长,他们把孩子生下来,就用器具把脑壳夹成朝后的玉米那样。说起玛雅人,他们的历史特别有意思,各种伟大的发明,精确的天文历法,惊世骇俗的文字系统,永恒矗立的金字塔,多么伟大的一个文明。然后西班牙人一来就把他们灭了。

我们再这样下去,早晚也会等来西班牙人。