从圆盘到球体:占据全球(From Disc to Sphere)

编译自:From Disc to Sphere: Taking on the whole earth

1969年10月,在对即将引爆的人口炸弹的非理性恐惧达到高潮时,大约100名嬉皮士聚集在旧金山湾区,上演一场为期一周的“饥饿秀”(hunger show)。此次活动的灵感来自于《全球概览》(Whole Earth Catalog)的创始人斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)在阅读保罗·埃利希(Paul Ehrlich)1968年的著作《人口爆炸》(The Population Bomb)时产生的一种由大麻引发的幻觉。他们的目标是亲身体验那些遭受饥荒的人身体上的痛苦,并对20世纪70年代的大规模饥荒发出警告。从一开始,崇高的意图就与更加沉闷的现实相冲突。起初,集体禁食是在一个100乘100英尺的充气聚乙烯结构里进行的。这个被称为“救生筏地球”(Liferaft Earth)的结构是由哥伦比亚大学工程学研究生查理·蒂尔福德(Charlie Tilford)设计的,在禁食期间,参与者只能住在里面。但是组织者既不能确保一个显著的地点,也不能获得创新外壳的许可,这被认为是一个火灾风险,因此活动发生在海沃德市(Hayward)的汽车旅馆停车场。在那里,一堵四英尺高的充气墙勾勒出一个营地,那些禁食的人呆在里面。媒体人和好奇者徘徊在墙外,偶尔会有一些参与者走出去,他们再也忍受不了饥饿的痛苦,而附近一家中餐馆的诱惑让情况变得更糟。

具有象征意义的是,“救生筏”也为地球提供了避难所。1970年1月的《全球概览》中的一张照片显示,在反主流文化集会的铺展用具中有一个充了气的地球仪,因此,“饥饿秀”成为最早的事件之一,这样一个地球仪成为了美国环保主义的象征。(这样的地球仪可以在罗伯特·弗兰克[Robert Frank]1969年的电影《Liferaft Earth》中看到;最终,在恶劣的天气迫使他们决定搬到门洛帕克的波托拉学院之后,它不幸地瘪了下来,被遗弃了。)今天,几乎没有一个地球日(Earth Day)庆祝活动,在此期间,参与者不会将一个充气地球仪举过头顶,以表达与地球之间象征性的重建关系。这个符号的图像学既可以追溯到NASA在执行各种外太空任务时拍摄的地球照片,也可以追溯到我们试图借助地图和地球仪来理解我们的环境。

随着二十世纪中叶太空飞行的出现,人类的目光转向了地球。人们常说,1968年执行阿波罗8号任务的宇航员从月球后面接近地球时,几乎是不小心拍下了地球的照片。从那时起,像1972年12月2日阿波罗17号飞行时拍摄的著名的“蓝色弹珠”(Blue Marble)这样的图像,给太空计划和20世纪对地球生态系统的关注带来了合法性。

一方面,地球漂浮在外太空的照片证明了离开地球去探索未知世界的可行性。从这个角度来看,向后看只不过是对人类家园的最后一瞥——这种凝视也许可以与福特·马多克斯·布朗(Ford Madox Brown)1855年的画作《最后的英格兰》(The Last of England)中那对夫妇凝视着消失的英格兰悬崖相媲美。另一方面,对于那些像“全球”运动的倡导者一样,在20世纪60年代后期寻找人类和地球母亲之间新关系的人来说,同样的图像呈现出近乎神圣的光环。在他们看来,这些图像显示了在黑暗的外太空中,一个看似脆弱和孤独的星球的脆弱性。

然而,从时间上看,充气地球仪早于这些图像,并成为20世纪60年代环保主义采用的第一个符号,以表现与地球的一种新的存在关系。当玩充气地球仪似乎促进了这种新兴的情感,人类与地球玩耍的主题——实际上让我们想起了现代与地球关系的早期图像。

地球仪是代表地球的一种方式。从19世纪开始,大型球体的体积很小,允许更直接的接触。例如,1851年,地图出版商詹姆斯·怀尔德(James Wyld)在伦敦建造了一个直径60英尺的木制球体,可以进入这个球体来研究画在里面的世界。随后在1900年,法国无政府主义地理学家埃利斯·里克尔斯(Elisée Reclus)和建筑师路易·邦尼耶(Louis Bonnier)为巴黎世博会构思了一个“大地球仪”(Great Globe),尽管从未实现过,但很快就被巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller)提出的各种地球仪推进到了二十世纪中叶。1956年,富勒设想在纽约的联合国总部前有一个“Minni Earth”, 以直观地提醒人们本组织的全球任务范围之广。到20世纪60年代初,富勒和他当时的同事、英国独立集团(British Independent Group)的约翰·麦克海尔(John McHale)进一步把地球缩小成了一个“微型地球”(Miniature Earth),一个表面覆盖着一层织物的球体,上面印着大陆的轮廓。他们还开发了一种地球观测仪,这是一种小地球仪,人可以把他的上半身塞进去以便观看,通过透明塑料片,闪烁的灯光指示着世界各地的资源分布等数据:“从这样一个微型地球的中心,通过半透明的陆地块观察星星,将有力地确定人类在宇宙中的位置。” 这个小装置比怀尔德(Wyld)的地球仪更强调人的中心地位,因为它一次只允许一个人成为世界的中心。

只要采用鸟瞰的方式,航拍和外太空照片就可以看作是地图的延伸。然而,这三者在人类与地球关系的本体论意义上有所不同。尽管有一些后现代主义的批评,地图的目的还是在于理解它们所描绘的空间。地图不仅为探险家、冒险家和神游旅行者提供了这些以前从未有过的地形,但是,最重要的是,最初的创造往往依赖于一个人的身体穿越空间,随后被代表。地图还会让读者进行一些次要但在概念上很重要的身体活动,他们可以通过进行德语中所谓的“指尖旅行”(finger reisen)来打开抽象呈现的物理空间:想象中的旅行,就是把手指从一个地名移到另一个地名。地球照片无法用抽象的知识吸引类似的感官接触。

从1858年纳达尔(Nadar)用气球拍摄的第一张地球部分的照相机图像,到1959年8月美国卫星探测器六号(Explorer VI)拍摄的地球部分的地外图像,仅仅过了100多年。在这期间,热气球提供了巴黎的景色,在第一次世界大战期间,侦察风筝可以瞥见敌人的战壕,在第二次世界大战期间,飞机也达到了同样的效果。战后时期,建筑师欧文·古特金(Erwin A. Gutkind)主张以军事航拍照片为基础进行区域规划,使波士顿和纽约之间的土地清晰可见。这些图像是地球局部观点支持环保主义思想的最早例证之一;古特金的文章开启了1955年“人类在改变地球面貌中的作用”( Man’s Role in Changing the Face of the Earth)会议的出版进程,会上讨论了过去和现在世界文明的生态成就。

地球照片所提供的即时视觉概览表明,其有用性可与地图相媲美。然而,用艺术史学家、地理学家丹尼斯·科斯格罗维(Denis Cosgrove)的话来说,尽管这些“具有强烈地域性”(intensely geographical)的图像不是“地图学图像”(cartographic image[s])—— 虽然地图以一种抽象的方式表现,但高空航拍和地外照片提供了一种对现实更为直接(如果不寻常的话)的描述。此外,这两种照片本身在使用的技术设备的规模和复杂程度方面有所不同,这种不同标志着人类与地球的关系发生了根本性的变化。

早在19世纪80年代,英国画家菲利普·吉尔伯特·汉默顿(Philip Gilbert Hamerton)就将风景画与鸟瞰图区分开来,他指出,世界正在发生质的变化,从“居住在其中的人们看到它,并培育它,并热爱它”,转向“天使从太空中看到的世界”。二十世纪后期,人类越来越有能力从更远的外层空间观察地球,这是另一个质的转变,这次是从观察地球的一部分转向观察整个地球。从上面看地球的一部分,模拟了人眼的传统视角;几乎不考虑高度,景观与观看主体保持联系,反过来,作为视线的对象保持与地球的联系。从外太空眺望整个地球不再意味着向下看,而是从远处回望。前一种视点的高度是可以测量的,通常以地球表面为基准;测量的动作与重力一起建立了一个明确的上下之感。在没有重力的外层空间中,失去了这一基础维度意味着高度变成了物体之间的距离,比如装满宇航员的宇宙飞船和像地球这样的行星之间的距离。因此,哲学家冈瑟·安德斯(Günther Anders)认为,外太空旅行开启了一个“与地球保持空间距离”的过程,逐渐揭示出我们的星球是一个“无主天体,宇宙的碎片”(an ownerless celestial body, the flotsam of the universe),而与此同时,外太空的照片显示了人类作为空间某处偶然的旁观者的“宇宙古怪”(cosmic eccentricity)。

直到1946年外太空摄影真正起飞,当美国的一个项目将相机安装到捕获的德国V2火箭上,地球的外星描绘依赖于人类的想象力和现有知识的补充。1885年,汉默顿(Hamerton)设想了大天使拉斐尔从天堂到人间的最后一段旅程,他说:“最后,当我们来到……两万英里以内时,我们就能分辨出白雪皑皑的极地、浩瀚的蓝色海洋、阳光下金光闪闪的大陆和更大的岛屿,以及银光闪闪的云海。”毫不奇怪,英国天体物理学家弗雷德·霍伊尔(Fred Hoyle)在1949年英国广播公司的一次广播演讲中,也曾有过类似的想法。他当时预计,全球的图景将会出现:“将会有各种深浅不一的绿色,从嫩绿的庄稼到北部森林的幽暗。沙漠将呈现出暗红色,海洋将呈现出巨大的黑色区域。”

在霍伊尔发表演讲的时候,美国V2计划已经从65英里外的高空发回了第一批外太空图像。技术进步很快。1959年,火箭达到了700英里,探险者6号在外层空间提供了一个早期的、更持久的拍摄基地。其他卫星紧随其后,直到1966年8月,月球轨道器1号发送了一张图像,显示地球部分被月球投射的半圆形阴影覆盖。与霍伊尔的说法相反,“地球的整个景象很可能会显得……比其他任何行星都更加壮观”,最早的照片并没有那么令人印象深刻。它们显示了半圆形或接近圆形的图形,背景是黑白条纹。

尽管如此,报纸对每一张新图片都表示欢迎,认为这是在与地球的距离、使用的技术设备和拍摄到的地表尺寸方面的“第一次”。1946年的V2图片一年后,第一张来自100英里高的地标的图片出现了。“第一张从太空拍摄的地球电视图片”(First Television Picture of the Earth from Space)于1959年播出;1966年出现了“第一张显示云层覆盖的照片”(First Picture [that] shows Cover of Clouds)和第一张完整地球的照片,这是由ATS 1卫星提供的,它没有月亮的任何阴影,因此看起来像一个圆形或圆盘(与整个地球的球体相反)。此后,随着美国海军的DODGE卫星在1967年7月25日提供了一张彩色图片,以及NASA在11月16日提供的第一张彩色图片,事情变得多姿多彩。这一系列的“第一次”让人想起安德斯对20世纪60年代每一次即将到来的太空飞行的解释,他认为这是“历史性的”。 这个形容词的夸张用法并没有追溯过去那些真正有影响力的事件。相反,它将“历史性的”变成了当下的一件事,并立即被下一件事取代。相比之下,把每一幅新地球的图像都称为“第一”,它们将令人敬畏的科技成就转化为转瞬即逝的瞬间;几乎一拍下来,非同寻常的图像被带入日常生活而变得平凡。

此外,在整个地球的照片在技术上可以实现之前,从较低高度获得的有限视野意味着照片的框架将地球分割成随机的碎片。即使地球的弧线在一幅单独的图像中是可见的,也很少能传达出这些部分是一个更大天体的一部分,它有明确的几何极限,甚至有限制,例如,它支持人类生活的能力。要达到第二个观点,需要一种新马尔萨斯式(neo-Malthusian)的凝视,这种凝视将几何周长视为地球有限资源的表现;从20世纪60年代后期开始,这成为了“全球”意识形态的流行观点。

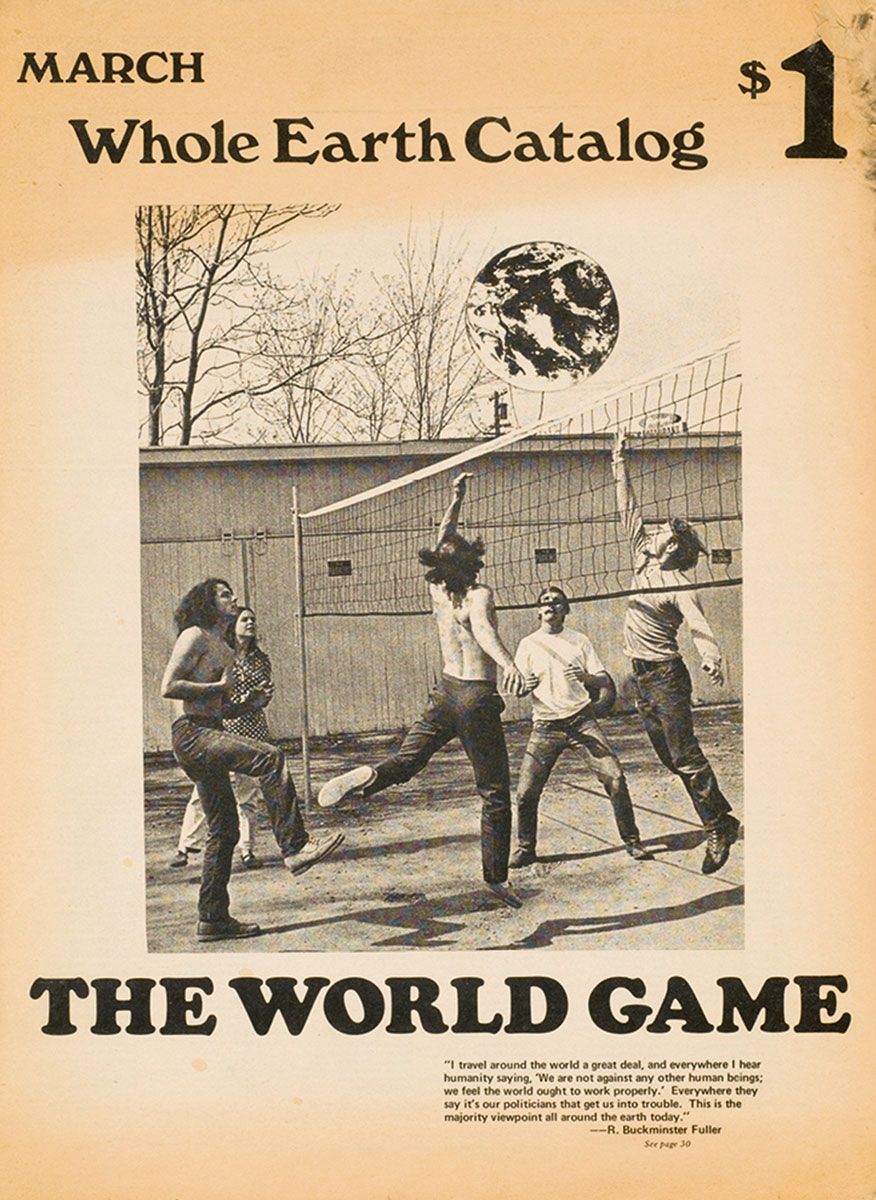

当斯图尔特·布兰德在1966年初开始思考最终在《全球概览》中具体化的想法时,他开始出售白色小纽扣,上面写着:“为什么我们还没有看到一张‘全球’的照片?”(Why haven’t we seen a photograph of the Whole Earth yet?)正如布兰德在后来的文章中解释的那样,形容词“全”至关重要,因为“地球[是]弯曲的……封闭的”(the earth [is] curved … closed on itself)。 这个事实虽然是抽象可知的,但直到那时地球上的居民还看不到它;因此,他继续说道,“人们认为地球是平的、无限的,而且……是他们所有不当行为的根源。”(people perceived the earth as flat and infinite, and that ... was the root of all their misbehavior.) 改变这种错误的感知需要人类意识的整体扩展,以充分理解“它(地球)是弯曲的,思考它,并最终感知它。” 随后,布兰德设想了“一个直径6英尺的帆布和橡胶推球,就像他在军队集训时玩的那种。这幅画上有大陆、海洋和云的漩涡。” 这第一个“地球球体”(earth ball)是在1966年为新游戏(New Games)而创造的,这是一项旨在将人类的攻击性引导到非竞争性的和平比赛中的倡议。简而言之,在整个地球的照片于1968年登上《全球概览》创刊号封面的两年前,全球的环境保护主义已经采用了一个充气地球仪作为它的象征,从外太空看地球,而不是一个二维世界地图的三维模型。

充气地球球也解决了1966年的一个主要的视觉缺陷,这是第一张完整的地球照片,换句话说,它是扁平的圆盘状外观——考虑到人类对太空旅行的长期探索始于认识到地球不是宇宙的扁平中心,这是一个相当不幸的结果。虽然扁平圆盘的照片并没有带来人类与地球之间的感性接触,但可爱的充气地球球几乎本能地带来了这种感觉。橡胶球的游戏始于集体“贡献自己的呼吸”(donating one’s breath)给地球。通过使地球球膨胀而占有了它,地球球被抛来抛去,滚来滚去,不得不忍受那些毛发蓬乱的嬉皮士扑来扑去,因为每个人都欢迎“与地球玩耍的机会,无论是……推、传还是扔;踢它或拥抱它;在上面、下面或靠着它。” 这可能是一种愉快而新奇的互动,但地球被轻松地变成了一个玩具,这一主题牢牢地扎根于现代性之中。

在古代,阿特拉斯几乎不能移动,他肩上的地球是如此沉重,人类和地球之间的联系是如此紧密。现代性逐渐减轻了人类的负担,直到太空旅行通过提供安德斯所说的“抽象化的机会”(opportunity for abstraction),撕裂了人类与地球的最后联系,后者源于拉丁语中的“撕裂”(to tear away from)。在通往终极外星之路的道路上,人类常常梦想着与自己的星球一起玩耍,无论好坏。在格兰德维尔(Grandville)的《宇宙的魔术师》(Juggler of Universes,1844年)中,一个小丑随意地扔出了几颗行星,警告人们不要干涉宇宙的自然进程和地球上事物的秩序;查理·卓别林的《大独裁者》(1940年)中,独裁者用指尖转动着地球,警告人们注意一种不同的、致命的自以为是,在这里指的是20世纪30年代的日耳曼人。尽管有这些警告和担忧,在20世纪60年代和70年代,地球球被漫不经心地踢过新的比赛场地,打在排球网上。

考虑到外太空旅行将人类推入了如此巨大的空间维度,以至于深不可测,这种反应可能会令人震惊。然而,安德斯认为,对人类经验扩展的一种回应是,通过把它拉回到一个仅仅由人类大脑和身体的尺度来定义的轨道上,来统治这个新进入的宇宙。因此,对一些人来说,接受人类生活的这种新维度,仅仅意味着确定宇宙以电视信号的形式进入他们家的盒子的最佳位置:“右边是唱片架,左边是酒吧,在中间,宇宙作为第三件家具盘旋。”对人类空间性的这种关注,就是为什么不是1966年发布的月球轨道飞行器一号的全球照片,而是两年后阿波罗8号拍摄的一张几乎相同的照片,它以标志性的“地出”图像而闻名。首先,这张照片是宇航员拍的,不是卫星拍的;然而,更重要的是,这幅地出图像在某一时刻发生了90度的翻转,这一举动使得月亮从画面右侧边缘的垂直位置变成了水平位置,使得人类再次以可识别的地平线为基准进行了地面着陆。

其他人,例如反主流文化的成员,试图通过人类意识的平行扩展来把握这个新的宇宙。他们以一个充气球的形式在地球上抛来抛去,象征性地把外层空间作为他们最新的游乐场。然而,正如他们自己的文学作品所表明的那样,他们从未成功地逃脱地球的引力,也从未对抗过主流文化。相反,他们只是简单地排练了一些公认的现代主义比喻:作为新游戏运动的领导者,弗鲁吉尔曼(Andrew Fluegelman)声称,与地球一起游戏应该被理解为“人类提升的基本动力,或者仅仅是‘坐在世界之巅’的愿望。”(a basic human drive for ascension, or simply the wish to be ‘sitting on top of the world.’)