【写作练习】别的声音,别的房间(1)

我不知道你可曾有过从梦中惊醒的体验,彷佛有双手按住你让你沉入海底,另外一双手则试图把你的心脏带走。已经不记得是第几次梦见父亲了,还是那个梦,梦里看不清父亲的面孔,他依旧是穿着那件灰色的大衣,缓缓地向我走来,又或许是他站在原地不动,我正走向他所在的地方。可是无论怎么努力,我们之间的距离还是像永远也流不完的沙漏一样,没有丝毫的变化,可是我一点也不惊慌,我只是诧异,记忆中的父亲是非常年轻的,是“大人”,不是“老人”。梦里的人也会衰老吗?

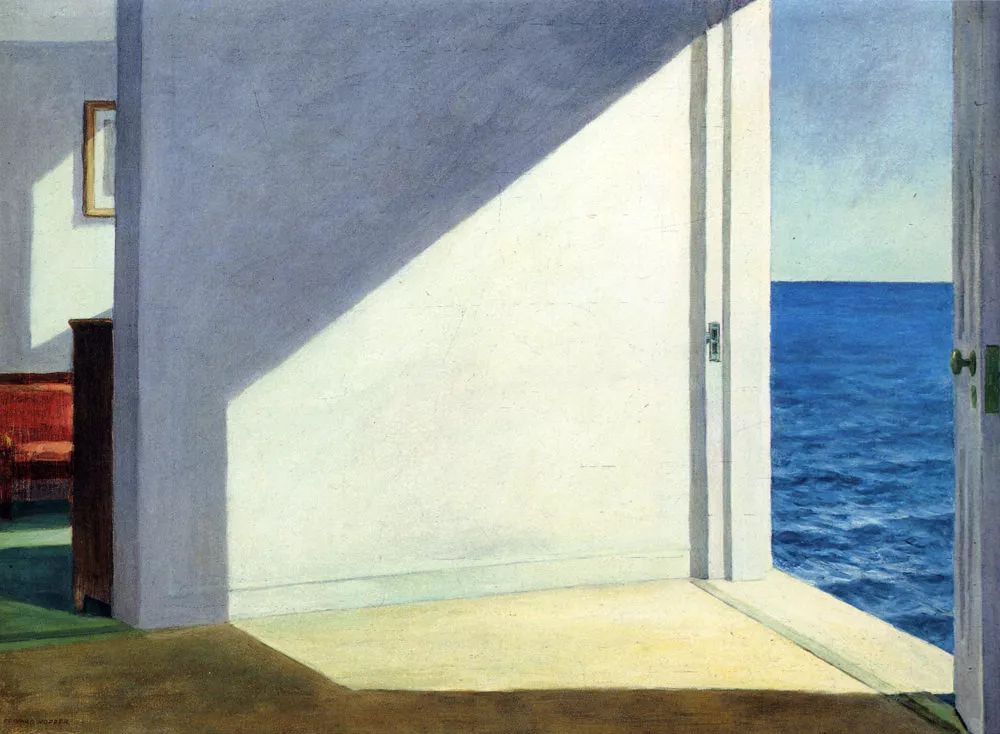

睁开眼睛的时候天已经完全亮了,阳光强烈,照亮空气中漂浮着细小粉尘。我起身拉上窗帘,今天,是重回故乡的日子。

父亲还在的时候曾对我说:“你想要别人怎么对你,你就怎么对待别人。” 这句话我一直没忘,但我差点因此成为一个瞎子。

三年前我刚刚辞去了工作,从A股一波疯狂的牛市中离开。在公司的最后一天晚上我加班到深夜,实际上一切事务已经交接完毕,我早已可以离开公司,但我没走,那天晚上我一直在淘宝找一张爵士乐CD,我是在帮一个女孩的忙,她想把那张CD作为生日礼物送给她即将分开的男朋友。说来也很奇怪,我自己找CD从来都不需要花那么多时间,只可惜最终还是没有找到。之所以想要帮她,是因为想到自己曾经也无力挽回过,明明知道不完美的结果还是愿意付出,为她所爱的人。

找没找到已经不重要了。

如果父亲还在,我想我会多一位可以谈论爵士乐的朋友。

在从上海回南通的大巴上,我才开始意识到自己已经有多少年没有回过故乡了。路况不错,车辆在高速公路上平稳、匀速前行。车里前排的电视在播放周星驰的某部电影,似乎已经连着重复播放同一部两遍了,被挂在车内正前方的电视音量很小,我在后排几乎听不清电影里的人在说些什么,只记得周星驰变成了电饭锅,变成了牙膏,他又一次拯救了世界。

我在耳机里循环播放着某个电子乐,这不是我喜欢的音乐风格。我一直认为任何问题,只要去解决,都能够解决掉。如果实在是解决不掉的,就尽量把它忘掉,不要让自己收到影响。可是一想到萝卜,我还是感到难过,不是因为我们失去了什么,而是觉得我在这个时候应该陪在她的身边。

大巴的冷气很足,我一路上被吹的很清醒。隔着车窗能摸到室外的空气温度,也难怪司机回把冷气开到最大。年初,我们刚刚经历了一场波及面甚广的罕见大雪,连南方的高压电线也被压倒。现在则是持续不断的高温天气。在巴黎的市中心,青年跳进喷水池中降温,打湿的衬衫紧紧地贴在他的身上,一切都像沸腾的沥青一样缓慢地冒着泡。

我把头顶的冷气口关上了,座位旁边是空着,放着我的背包,侧身打开背包,摸到了一盒刚拆的香烟,拿了出来,准备从西装裤兜里掏出火机时,但我意识自己身处在封闭的车厢内,吸烟显然是不合时宜的。香烟盒上写着吸烟有害健康,类似于此处禁止入内的表示,反而平添的吸引力,禁酒令禁不了酒,吸烟者的解药只有死亡。烟盒上还印着一张可怕的图案,望而生畏,望而生厌,好像只有国外卖的香烟才会印有这种图案,希望买烟的人把香烟和恐怖、有害的事物联系在一起。我们可曾听过有谁用吸烟自杀?或者用让他人染上烟瘾的方法杀人?

那个中年男子把左手贴在了她的小腿之间,然后慢慢向上游移,用手背小心翼翼的挑起裙边,把带有黄色圆点的裙底褪到了她的大腿上,露出了膝盖。她的左右两膝紧闭着,就如同她紧闭的嘴唇。他把手盖在了她的膝盖上,她的脖子往前抽了一下,身子就像石头筑成的一般一动不动。他再次把手往她的大腿上部移动,就在他的手刚刚被她的皱在一起的裙子盖住的时候。她扭过了身子,靠向车窗的一侧,想要蜷缩起来。他的手收了回来,双手握住,手指交叉放在肚子前面。开始抖腿,抖了两下又马上停了下来,喉头动了一下。

大巴车继续在高速公路上行驶。整个过程中,他和她都在假装睡觉,一个是主动假装,一个人被迫假装。你永远无法叫醒一个装睡的人,除非你给他一拳。

于是我给了他一拳。上一次挥拳是什么时候?

这一拳打在他脸上应该很痛吧,或许我应该用肘关节去撞击它的颧骨,肘部是没用多少知觉的。

我的手背隐隐作痛,火辣辣的,我的脑子因为短时间内充满的血液而眩晕起来,似乎在嗡嗡作响。

这个穿着廉价西服和一双白色袜子的男人站了起来,捂着他的左脸。我这才注意到他比我高出一个头,很瘦,但却挺着啤酒肚。脸上没什么肉,我的拳头打在他脸上几乎能听到骨头碰撞的声响。就像你用手捶一面涂料掉落、露出红砖的墙。

“妈的。”

我准备向他发起第二次进攻,我想要杀死他,就像碾碎一只臭虫一样让他消失。他把我往后推了一把,我的后背撞在座椅的靠背侧面。我们扭打成一团,他抓住我的领口想把我压制住。

她蜷缩在座位上。

她在装睡。

她停止了呼吸。

司机把车停在了服务区,三个警察从警车上走了下来。司机说,打架。

警察说,人有没有事。我看不出来你受伤没。你需要去医院做一个伤情鉴定。我们都是以调解优先。你确定你要做笔录。我们执法仪全程都开着呢,你说的每句话我们都录着。他为什么打你啊。你也打他了啊。车内摄像头开着吗,有录像证明是他先打你的吗。

“我侄女可以作证。这个人有病,我要起诉他。”他说。

烈日之下,我感觉被狠狠的抽了一耳光。大巴车上的她头埋的更深了。

我能说什么呢?说出我看到的一切吗。他为什么如此理直气壮,难道他没意识到他对她做了什么吗?

我告诉公安,给我两分钟时间,我需要打一个电话。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!