"我们要尝试一种没有霸权的生活":对香港行动者的访谈

本文来自香港媒体 lausan 的采访。

【注】想要理解这份访谈,您需要首先读懂这篇文章《从民主到自由》。

📌 关于本文中提到的书籍,法国无政府主义组织隐形委员会的《革命将至》,中文版,在这里下载:https://www.patreon.com/posts/zhong-wen-ban-ge-56517924

香港的行动者不仅讲明了、而且实践了我们一直在强调的却至今仍未能在中国大陆普及的几个要点(您可以通过链接看到具体内容):

1、逃离国家和资本的控制 ;

2、摆脱主权政治秩序;

3、我们尽可能不讲 “主义”,而是先讲 “状态”;如果您厌倦了上访、对下跪乞求的维权姿态感到困惑,那么直接行动就是您值得重视的战术转变 — — 直接行动就是无政府状态:

4、观察家不是单纯的点评者,不能仅仅是坐在那里指出这个是对的、那个是不对的;要知道,每个人的眼界和经验都有限,如果仅仅根据我们有限的眼界来判定什么是值得支持的什么不是,我们有可能错过与众不同的、前所未有的解决方案 ;

5、在中国,我们也听到过异见人士通过聚餐沟通感情的故事,帮助尚未彼此熟悉的同道加深了解,以促进可能的亲密团队关系;以及维稳当局如何对酒局进行针对性的打击。但这些酒局并不是空间,它们经常不是自治的,并没有摆脱资本和国家,它们只是中国传统的酒桌文化的一部分。于是,它们不是行动主义的。那么,如何升级它?;

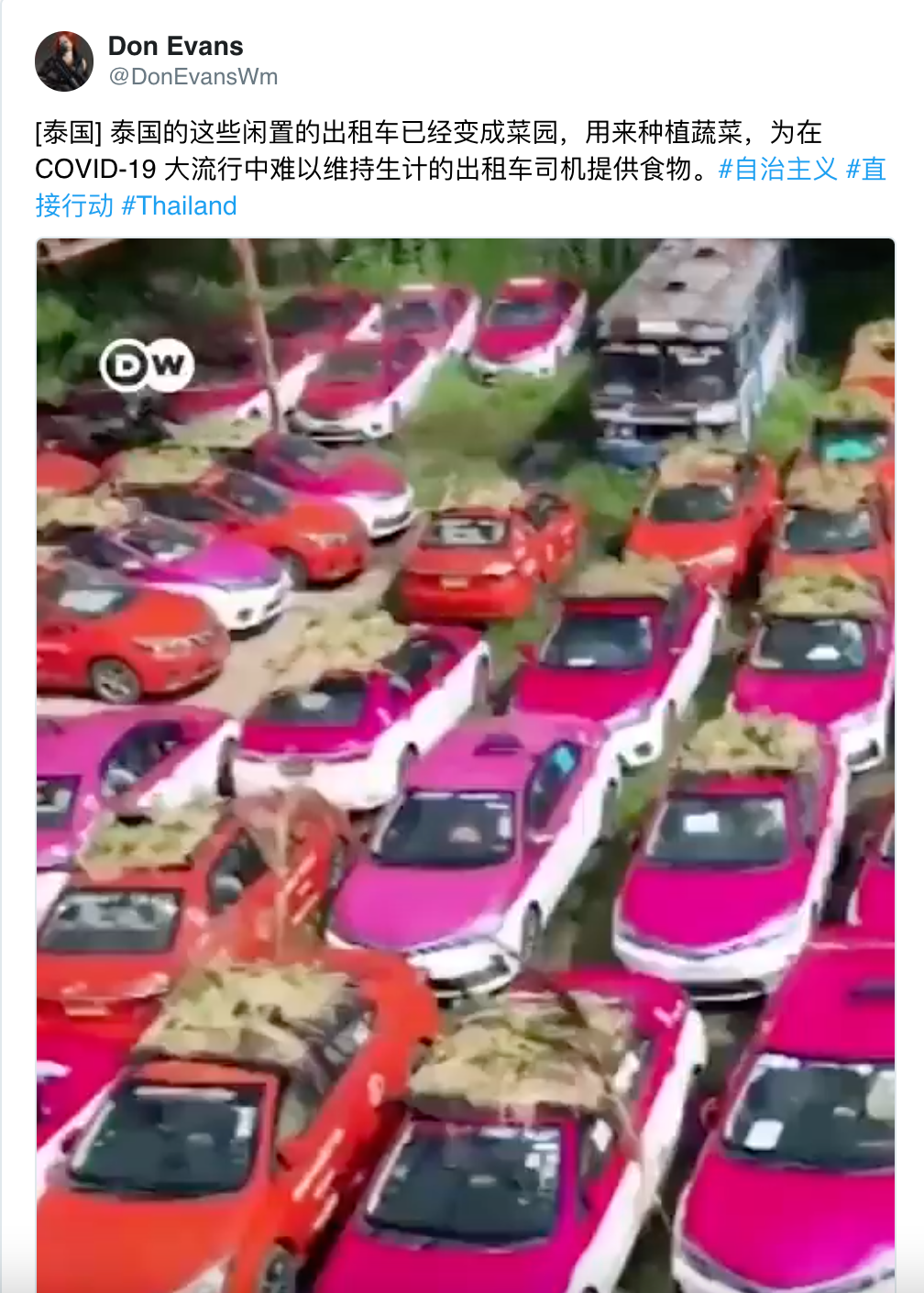

6、我们介绍全世界的反抗经验,并尽可能跟进世界上正在发生的具有联盟意义的反抗行动,因为,在这个时代,单一主题的反抗运动和局限于本土的反抗运动,都将很难取得真正的成功;

7、如果你只是在等待所谓的 “外援”,一切都无从实现。民主不是政权做什么,而是人民做什么 — — 是真正的公民,而不是消费者。这意味着您需要首先准确定义自己,而不是等待被他人定义。换句话说,仅仅知道自己 “不是什么” 是不够的,更重要的是,我们需要知道自己想要成为什么。

📌 我们此前上传了一个博客,与本文的主题有关,您可以听:《中心化的问题需要去中心化的解决方案》。

值得注意的是,本文中的主角 “So Boring”,在中国媒体如 “界面新闻” 中都是有报道的。但是,至少我们的角度,从未见到中国异见人士基于这点讨论关于香港的行动。这令人困惑。

【lausan 的编者按】在2011–2012年的 “占中” 之后,一群参与者决定在油麻地德昌里建立一个信息商店,并经营一家名为 “So Boring” 的自由定价餐厅。这个空间不仅在此后的岁月里为这个集体提供了生存的手段,而且还为其提供了庇护,使其不受国家和资本的时空约束。因此,其成员能够维持他们在占领汇丰银行总部下面的广场一年期间发起的非国家主义形式的社团和社区实验。

正如下文中对他们中几位成员的采访所表明的那样,他们对无政府状态的承诺意味着对主权范式的拒绝。左翼和右翼在他们的政治斗争中都坚持要夺取政府的统治权和垄断合法的暴力来实现社会变革;如果构成一个新的霸权只是意味着产生新的统治形式,那么我们就必须想象一种没有霸权的生活。

因此,该团体的目标是在其信息商店和群众斗争中,开辟偶然性和自由游戏的空间,亵渎既定的政治坐标,萌发主体性、关系和实践,预示着从主权政治秩序的社会逻辑中脱离出来。

该团体目前正在举行筹款活动,以帮助重新开放他们在深水埗的空间,现在它叫 “黑窗”。它将成为一个重要的社区和资源中心,而这个城市正需要一个强大的抵抗基础设施。有关如何为筹款活动捐款,以及他们活动的最新情况,请访问他们的 Facebook 页面和 Instagram 账户。

为清晰起见,本采访已被压缩和编辑。

【注:信息商店是人们可以访问无政府主义者或自治主义者思想的地方。它们通常是独立的项目,或者可以构成更大的激进书店、档案馆、自治社交中心或社区中心的一部分。通常,信息商店会提供传单,海报,杂志,小册子和书籍以供出售或捐赠。徽章、当地艺术品和T恤衫等其他物品也经常可以买到。此前我们曾经在介绍古巴反抗行动的文章中提到过古巴的信息商店,见《这一次,站起来的是真正的人民》。】

Everyone has the fire, but the champions know when to ignite the spark.

~ Amit Ray

Lausan Collective: 你们的集体是什么时候和如何形成的?无政府主义在香港的政治环境中或多或少是不存在的。你们的成员是如何熟悉并致力于无政府主义的?

D:2011年,我们在汇丰银行总部下的 “占中” 运动中彼此结识。那时,我们认识了一群自称无政府主义者并拥护无政府主义价值观的同道。那时候我什么都不知道,虽然我现在也不会说我知道太多。一切真的都是通过我们开展讨论和以协商一致的方式作出决定的,我熟悉了无政府主义背后的价值观。并不是我们每个成员都读过无政府主义理论及其传统 — — 也许我们大多数人都没有读过 — — 我们只是认为这是一套适当的原则,据此我们可以共同生活和工作。

- 对此,如果您错过了《您需要真正的自己人 — 如何组成一个亲密团队:示威参与者指南(9)》

N:我赞同D,我们中有些人对这些问题比其他人更感兴趣。另外,有时我对这个无政府 “主义” 的标签感到奇怪。我是在北美的无政府主义环境中长大的,而无政府主义在美国的含义已经发生了很大的变化,你知道吗?它与反全球化运动和 Black Bloc 有关,而在希腊,比如说,它的含义就与西班牙的无政府主义非常不同。

不久前,西班牙的CNT来到香港举行会议,他们邀请我们,打算把我们带入他们的工团主义中。我们坐在那个会议上,听着他们说的话,几乎每天都昏昏欲睡。所以,有这种无政府主义的遗产和与之相关的所有包袱,以及这个词所属的所有不同的、多价的语境,我想说,我们百分之九十的人都对这些东西不感兴趣。但是,如果有人说 “油麻地德昌里……那个无政府主义团体!” ,我不认为我们团队中有任何人会说,“不,那是错的”。

【注:工团主义,又称工联主义、辛迪加主义,是一种以劳工运动为主导的社会主义,旨在工人阶级团结起来组织工会,通过纯粹的工人组织以及罢工来推翻资本主义和国家,以使企业由资本家主导变成由工人主导。 工团主义不是通过理论或系统阐述的意识形态来实现的,而是强调行动本身。】

- 如果您错过了这本书《收益递减:在内卷的世界里思考全球资本主义》

D:实际上,我们曾讨论过我们是否反资本主义的问题。

N:是的,很久之前了。问题是,在我们的集体中,如果你问我们一个关于无政府主义的问题,不同的人会有不同的答案。但就反资本主义而言,每个人都支持这点。

- 对此,如果您错过了《法西斯主义如何与资本主义融合以重新定义政府》

D:广义上讲,香港还有另外两个无政府主义团体 — — 自治8a和70年代组合起来的老一辈无政府主义者。我们时常与他们合作,但我们和他们在做事的方式上有分歧。我们确实从他们那里受益,因为他们建立了一个基层斗争的网络,通过他们,我们认识了很多不同的人和社区,比如农民工和争取居留权的大陆移民。

- 分歧不是问题;但行动者没有分裂的本钱,您的对手越是强大,就越是如此。彼此间取长补短始终是联盟的中心意义,联合不等于服从!

Y:在 “占中” 期间,我们和其他许多人 — — 几个 “自治8a” 的成员,以及一个名为FM101的公民频道工作的幕后人员一起在那里。当时有一些会议,一些曾经尝试过共识决策的朋友建议在会议上采用。于是,大家都试了一下,并同意从那时起采用它。我想当年的一些决定现在仍然有效。

LC:无政府主义在香港的历史是怎样的?

Y:其实我们对它的了解不是太多。

N:我认为在无政府主义方面,香港没有明确的、连续的脉络。当我们接触到8a时,他们也不会谈论这些事。对我来说,那是我成长的过程,对我们中的一些人来说,他们读了一些克鲁泡特金的书,谈论互助。我想对于现在香港的很多孩子来说,无政府主义就像是他们观察到的发生在 Black Blocs 的某种 “异国景象”。

D:也许我们中的一些人当时就是这样的。我们会浏览社交媒体上的黑衣人投掷燃烧瓶的网;然后出现了翻译版本,比如说法国无政府主义组织隐形委员会的《革命将至》,通过阅读这些书 — — 尽管他们不称自己为无政府主义者 — — 在我们组织的阅读小组中,我们都觉得我们的取向与隐形委员会的取向相一致。

【注:这很重要。也是为什么IYP从来不强调左右和主义,一定程度上源于中国读者对左右和主义的定义有很多误解,但更重要的原因是,我们希望避免定性和两极分化,我们更愿意从愿景入手,找到大家的共同目标,由此探讨战术可用性。】

N:我们的发展部分与我们多年来结交的朋友有关。只是由于我们在油麻地有了空间,在那之前,在 “占中” 有了空间。我们一路上认识的这些朋友 — — 来自法国 La ZAD、日本镰崎和中国武汉 — — 他们告诉我们他们在哪里做什么,给我们看他们做的东西和他们写的书,这对我们影响很大。

LC: 在你的 Indiegogo 筹款活动的描述中,你说你并不渴望国家主权或政治独立,而是渴望产生你们的能力和潜力的权力,这在 “集体技能、知识和实践,[你]能够……建立、培育和流通” 中得以实现,以便 “[建立]不同生活的基础,以及捍卫它的手段”。这里指的是什么样的自由概念?以及什么样的政治视野(如果有的话)支撑着你的政治愿望?你的承诺是如何影响你参与香港政治斗争的方式的?

N:这个问题有多个含蓄的概念。首先是与自由有关的。独立和国家主权是自由的一种变体。至于什么样的政治视野支撑着我们的政治诉求,我们的诉求是否可以被恰当地定性为政治诉求?因为政治领域是意志和征服权力的领域,也是争取承认和代表的斗争;我在想 “躺平” 的现象。它在中国的社交媒体和西方都被广泛讨论。我读了很多关于这一现象的左翼评论,特别是在中国,评论员们说,“这些躺平的年轻人 …… 完全是不关心政治的、冷漠的一代。它没有形成任何形式的政治主体性,而没有政治主体性,你就无法进行革命”。完全是老派的、左翼的政治活动秘诀。我坐在那里想,他们完全忽略了 “躺平” 的意义。我认为这很有趣,因为躺平没有形成一个主体性,因为政治主体是一个有意志的代理人,然后许多有意志的代理人形成一个集体意志,而这个集体意志继续征服权力。躺平只是一种不能被这种范式所捕捉的东西;它就像阿甘本的 inoperativity 概念 — — 一条逃离意志机器的路线。

- 如果您错过了《“内卷”、躺平、政治、经济、工人阶级和民族主义:全方位看中国》

与其总是想着 “我应该做什么?” 或 “我们可以做什么不同的事?”,不如说是那个小小的空隙,或停顿,或间歇,打断了我们习惯的思维和行为方式?在那个暂停或间歇中,也许有机会让政治机器被中断。

显然,我并不是说 “什么都不做比做什么都好”,也并不是说我们在形成意志或放弃意志之间徘徊。我认为 “躺平” 姿态所代表的是政治模式的某些东西已经耗尽了自己。也许在这个姿态中,有一些重要的东西是拒绝形成意志、拒绝以习惯性的和被编纂的方式行事,以便符合政治行动的条件,而且人们的活动有一些可能性是不透明和不可读的。

也许我们不应该养成用熟悉的术语对姿态进行编码的习惯,以便毫不含糊地谴责它,然后提供我们的处方。我认为坦克左也是这样反应的,坦克左主义就像一种算法,扫描一切,然后说:“这不符合我的信仰,所以这是帝国主义的” …… 这只是粗心和愚蠢。

也许我们应该暂停那种总是说 “好吧,我们应该做什么?” 的寻求正确答案的习惯,有时要关注那些 *不做我们习惯做的事* 的方面。当阿甘本谈论 inoperativity 的时候,他是在暗示,潜力总是做的潜力,但也是不做的潜力。

如果我们总是专注于成为一名活动家,成为左翼,或者成为其他什么,那么我们就会错过这样一个事实:我们可以做一些与我们正在做的事不同的事。与其总是想 “我应该做什么?” 或 “我们可以做什么不同的事?”,不如说是那个小小的空隙,或停顿,或间歇,打断了我们习惯的思考和行为方式?在那个暂停或间歇中,也许有机会让政治机器被中断。正如德勒兹和伽塔利所说,这种可能性和这种潜力代表了一条逃生路线。因此,在某种程度上,我们的集体有兴趣退出并创造一些不能被政治机器捕获的其他东西。

【注:吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)和菲利克斯·瓜塔里(FélixGuattari)在其著作《资本主义与精神分裂症》中提出了一条逃生路线。它描述了形成德勒兹和瓜塔里所说的组合的三分之一,并作为组合中的一个因素,最终使它能够改变和适应这种变化,而这种变化可能与新的社会,政治和心理因素有关。皮埃尔-菲利克斯·伽塔利 (Félix Guattari) 法国哲学家、精神分析师、社会活动家。他发明了“精神分裂分析”和“生态智慧”;吉尔·德勒兹 (Gilles Deleuze) 法国后现代主义哲学家。 】

Y:至于我们如何参与斗争,我们通常会去观察政治行动期间的情况,然后再考虑之后我们还能做什么。从根本上说,我们不会想以一种扁平化的方式去理解参与者。

N:如果你把香港的斗争定性为 “政治斗争”,虽然它们在表面上是政治斗争,但这样的定性就会导致人们以某种方式与斗争中的行为者和主体联系起来。比如,在码头工人的罢工中,一种刻板的左翼方式是把他们当作抽象的东西 — — 普通工人,代表着一个由工会指导和代言的群众的身体。对于我们的集体,我们会认为他们提出的要求是绝对合法的,他们应该能够实现这些要求。

那么这就提出了一个问题:如何实现这样的目的?他们应该由工会负责人代表吗?在大多数情况下,他们是否应该只是坐在那里,被摄像机拍下,只是作为一种景象,以表示他们在争取什么?至于支持罢工的人,我们如何与这些工人发生联系?难道我们只是简单地带着一些标语和横幅出现,说:“我们是一些支持你们的大学生”,然后在他们周围展示你的标语以示声援?否则声援这种东西还能如何体现?

这些都是我们在参与这类斗争时提出的问题 — — 团结意味着什么?它是我们作为支持者和他们作为提出一系列要求的人之间的某种分离吗?这并不是我们与我们参与的斗争之间的关系。我认为,把一些东西归类为政治斗争,然后使用像团结这样的非常简化的术语,会加强这种关系。我们可以肯定的一点是,只要有群众斗争出现,我们就会出现。对我们来说,一场斗争所呼吁的要求是次要的,而在斗争中的游击队员之间所形成的关系才是主要的。我们对这种斗争的参与不仅仅是与他们并肩行进以确保要求,因此,虽然实现这些目标对于过上有一半尊严的生活来说至关重要,但是这些要求并没有定义我们与他们之间的关系的范围。

- 如果您错过了《现在团结:当下的口述历史实验》

D:我们已经多次出现在支持外来家政工人组织的示威活动中,所以我们已经接近了一些外来工人,以便真正了解他们的需求。也许他们想参加或组织一些研讨会,因为他们想学习,比如说,英语。我们会举办一些课程,在教他们之后,也许我们想和他们做一些其他事。除了他们想要实现的政治要求之外,还有一些其他事可做,比如和他们一起创作一些杂志,让他们有一个空间来讲述他们的个人故事。对我们来说,除了他们想确保的要求(这很重要)之外,我们希望他们感到自己被重视,感到人们愿意倾听他们的故事。

LC: 你将在你的新空间开展的活动 — — “协调放映,策划我们的图书馆,组织讨论和研讨会” — — 你是否打算让更多的人变得激进?

N:不,我不会那样想。当然,部分原因是我们有一个信念,即 我们所做的事是新颖的和有意义的 — — 我们在过去的十年里一直在一起,这使我们得以生存。我们想分享这些经验并交流,但也不是说我们有什么要交流的,因为在某种程度上,“黑窗” 是我们把自己暴露在外面了,让我们有一个可以遇到其他人的地方。我觉得相遇的空间是一种媒介,为了,也许是,激进化。不过我并不想用这个词,因为我经常不知道激进化是什么意思。这是否意味着我们组成一个《资本论》阅读小组,读完所有三卷?然后呢?阅读左翼文学的人数并不能说明什么,因为,比如说,我们的日本朋友总是抱怨说,日本有非常多的学者,学术文化,他们有研究马克思主义的悠久传统,很多孩子阅读与极左翼有关的文化理论,然后他们将此作为一种职业,分析和批判事物。这根本不能说明什么问题。另外,激进化往往是左翼组织招募更多成员的暗号;它建立了一个单向移动的回路 — — 有激进者使非激进者激进,而这种单方面的传播并不是我所认同的。

我更愿意说我们的空间是一个相遇的空间,而相遇,对我和我遇到的人来说都是新的和未知的东西,从我们的交流中可以获得某种发现。这就是为什么我们一开始就建立了我们的餐厅和信息商店。这是为了遇到不同的人,或者不同的现实片段,这也包括我们去新界的乡下保卫农田,或者去码头里面见码头工人。我们想遇到真实的生活。我们想体验现实,而现实是我们无法理解的。所以这就是我们想要的 — — 转型、蜕变、经历。这就是我们认为可以在斗争中找到的东西,遇到与我们非常不同的人,在我们的经验和理解之外。

如果要谈论谁是激进的,我会说:是我们。当然,通过我们的空间,我们想传播我们所接触到的材料和事物,因为这些东西在香港是无法获得或看到的,我们认为把这些东西放在外面很重要。但这并不是要让任何人变得激进。它是为了提供不同类型的观点和解决方案,以解决我们都面临的问题,以及我们如何使用这些材料来处理这些具体问题,并以它们为基础,尝试创造不同类型的解决方案。

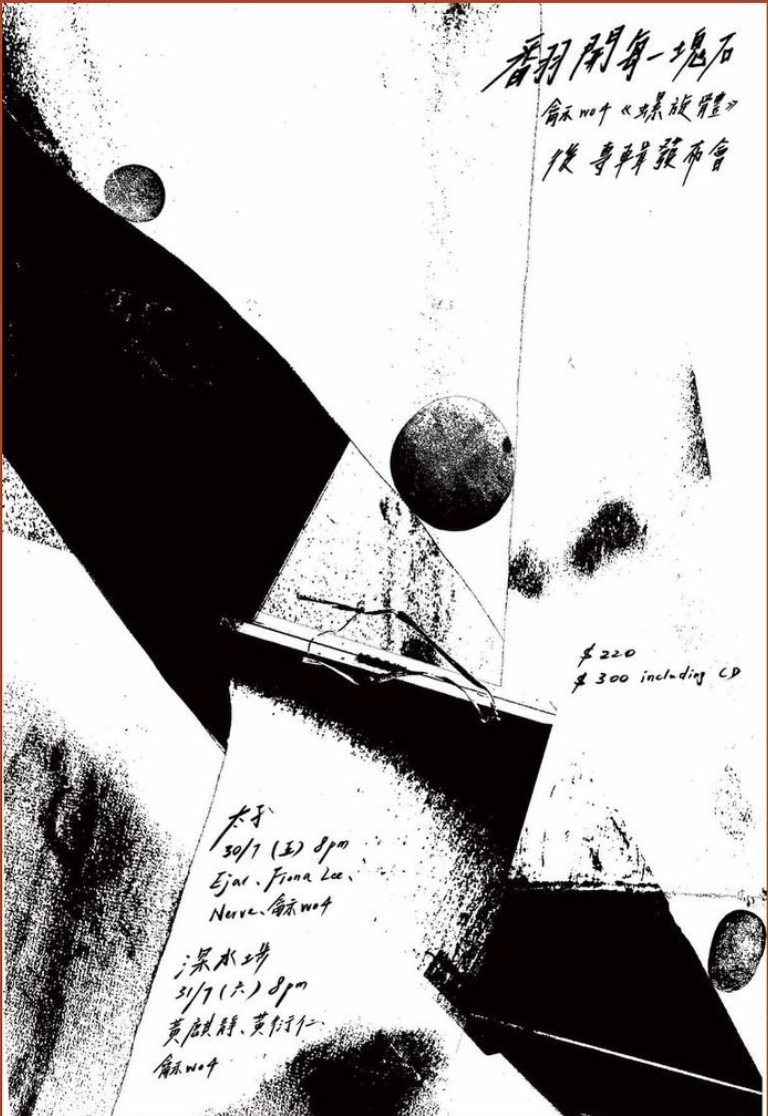

Y:我们已经推出和将要推出的东西是我们集体认为很棒的东西。我们组织的演出和展览的特色是我们认为很棒的音乐和艺术作品。在你参加了我们组织的活动后,你不可能被 “激进化”。我们只是想更经常地推出我们喜欢的东西,让更多的人可以接触到它们。

D:是的,我们喜欢的东西和推出的东西,从美学上讲,并不完全是最直接的,并没有一些明确的政治声明,没有迫使你支持或反对一件事。我想我们希望我们的空间能允许不同的表达方式。我想到的一件事是,有一棵树原是菜园村的,当该村在反高铁抗议活动后被拆除时,菜园村的村民将这棵树送给了马屎埔。现在,马屎埔也面临着拆迁,为恒基地产的豪华公寓铺路,一位朋友问是否有人想收养这棵树的树枝,许多人最后都拿走了树的一部分,在自己的空间里种植生长。这样一来,这棵树的旅程就成了对香港日益受到威胁的农业生活方式的纪念,也是对那些与反对中国政权和所有民族国家的斗争同样重要的且被忽视的另一项斗争的纪念。

【注:要理解上述关于这棵树和相关故事的背景,请参见《新自由主义的香港向世界讲述了一个什么样的故事?》】

Y:我们以前有一个替代空间。随着 “黑窗” 的重新开放,我们可以把普通人、经验、不同的斗争和日常实践联系在一起 — — 我们如何种植一棵树,我们如何消费。

LC: 我问了前面关于激进化的问题,因为在《明报周刊》的采访中,你们中的一个人说,你们希望更多的高中生能接触到你们的空间和你们所代表的东西。

D:哦,那是我说的!我们没有真正接触过。我们过去并没有真正接触过高中生。2019年后,也许年轻人想接触并了解更多的政治。我想了解并与他们交谈,不是因为我认为他们是一张白纸,对社会运动如此陌生,我想教他们,传授我的智慧,不是的,而是因为,在抗议活动中,我的感觉是,在我和其他人处理事情的方式上,存在很大的差异。有很多东西我需要学习。也许通过与我们空间里的人相遇,他们可以吸收一些我们所坚持的原则。但是,正如N所说,这些相遇是双向的。我们也会从其他人身上学习。高中生是一个人群。现在我们仍然没有接触到许多其他类型的人。

N:邂逅就像谈话。你并不回避提供你所相信的观点,而且在某种程度上,你欠人们一个人情,能够沟通他们可能无法获得的观点。所以,我觉得与学生交谈不是一个单向的传输带。并不是他们什么都不知道,而你什么都知道,因为,从与他们交谈的经验来看,我也会从一个我通常不会看到的角度去看问题。

LC: 是什么促使你们决定为你们的餐馆-信息商店的重新开业进行宣传,在《明报》、《明报周刊》和《香港专题》上出现?你不担心政府会监视 “黑窗” 组织的活动吗?

Y:我不认为政府会有时间做这些事 ……

N:比起被政府监视,我们更害怕破产(每个人都笑了)。

D:这是个两难的问题。我们想要更多地曝光,以筹集足够的资金,以及获得与我们以前没有接触过的人联系,但我们也必须意识到,政府可能会对我们进行审查或引起骚乱。但这是我们现在所处的普遍状况。不管你是否有一个实际的空间,当你做一些政治敏感的事时,你总还是要担心的。

Y:到目前为止,当我们接受采访时,我们肯定会考虑到我们能说什么,不能说什么。当然,我们希望我们可以谈论我们的信仰,但在接受采访之前,我们真的要考虑如何更好地进行。

- 对此,是需要技巧的,请参见这里的说明《和媒体说话时如何避免陷阱:示威参与者指南(13)》

N:自从 “占中” 以来,我们决定不与任何形式的媒体交谈。但是每次我们需要筹集资金的时候,我们就只能放弃大部分的原则,任何人都可以问我们问题(大家在笑)。

D:不,这同时也是由于我们认识一些在媒体工作的人,我们很了解他们,可以保证他们不会歪曲我们的言论。这里面肯定还是有某种原则的(笑)。

N:我们所说的并不那么容易被编码和扭曲。我们不会一直直接谈论香港人,所以他们很难把我们说的话解密成二元论。就当局而言,我们所进行的采访并不那么危险。

LC: 考虑到你对破产的担忧,你是如何决定为 So Boring 采用 “按需付费” 的模式的?以及它的可持续性如何?

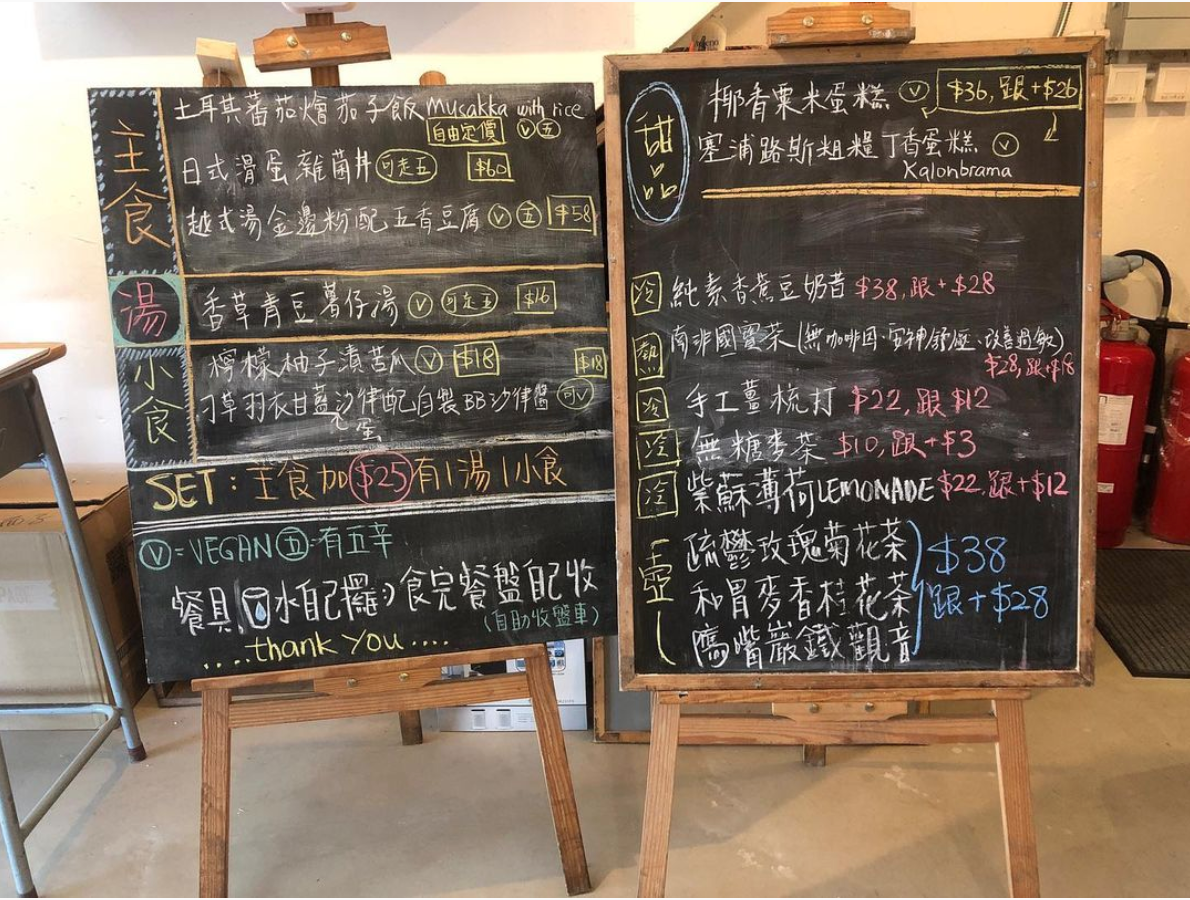

D: 在经营 So Boring 的两三个月后,在我们进入状态后,我们想知道我们还能做些什么来让人们知道我们是谁、以及我们的立场。一个朋友建议我们采用一个自由的价格系统。如果你是一个客户,并且愿意付费,你可以向我们提出一些问题,以了解我们的情况。另外,在油麻地,有很多老人、妓女和无家可归的人 — — 这是一个老街区,人们不是很富有 —— 我们希望这些人能够在我们这里吃饭,并接触到世界不同地区的美食。

另外,我们自己也是穷人。我想这也是其中的一个原因(笑)。我们吃不起昂贵的食物。只要我们自己不打算从中获得多少收入,自由的定价系统就是可持续的。如果这就是我们限定的可持续性,那么是的。

问题是,我们每天晚上只开放几个小时的晚餐。我想,如果我们一周开七天,时间长一点,从能够为在那里工作的人创造收入的意义上来说,它就可以持续下去的。我们没能在午餐时间开业,因为这条街道被用于不同的目的。我们旁边有一个机械厂,还有很多卡车在卸货 …… 这对午餐服务来说不是一个好的环境。我们从来没有产生过任何巨大的财务损失。当然有时我们会遇到财务问题,我们有时会因为去参加码头工人的罢工,或者去保护东北地区的村庄而几天不营业。我们会在网上发布一些信息,“嘿,我们有点完蛋了……我们还剩五六天,我们付不起房租了”,人们就会帮助我们解决。所以我想说,我们之前的厨房在很多方面都是非常成功的。

然而,“黑窗” 不会对整个菜单使用自由定价系统。我们将有一道主菜是自由定价的,还有两道主菜是标价的。我们仍然在会议上对食物应该如何定价进行了非常长时间的讨论。这是一种痛苦,因为香港的所有东西的价格都在上涨。在外面吃饭越来越贵,即使是你能得到的只是最简单的饭菜。我们不认为外面的价格是合理的,特别是考虑到你在外面得到的很多食物甚至一开始就不好吃。我们也不认为我们的食物定价合理,尽管我们认为我们的食物会比你在其他地方得到的东西好很多。我们也都很穷。这是一个非常棘手的情况。这只是证明了在香港做穷人很糟糕。

D:我们会试运行一两个月,看看如何平衡我们的成本。如果我们的运营成本能够解决,我们想逐步扩大我们的自由定价系统。另外,我们想逐渐使用越来越多的本地产品。在 So Boring 这些年,我们大多从湿货市场购买食材,我想我们得到的蔬菜主要来自大陆。在收获季节,我们也会从当地的农民朋友那里购买。因为我们做的是自由定价,所以很难使用比较贵的食材。不过,我们确实有一些原则。例如,我们不使用白糖,当我们购买酱油时,我们会选择那些含有较少有害化学物质的。

N:我们中的一个人现在是全职农场主。他是在 So Boring 关闭后开始做的,因为我们都必须找到一种谋生的方式来为新空间的开放做准备。一旦空间开放,他仍将是一个农民,因为他将用他种植的东西为我们的空间作出贡献。但他的农场种植规模不大,所以他们能提供给我们的蔬菜数量将是有限的。

D:在新菜园村还有一个我们认识的农民,他们也会与我们合作。也许我们也会探索如何从头开始制作食物,比如自制的面包。

LC:食物的政治意义是什么?它在政治斗争中是如何体现的?

N:我认为在西方,这种联系比在香港要明显得多,因为在美国有一些长期的项目,比如 “要食物不要炸弹” 之类的,而在香港,什么是 “政治”,什么不是,也就是说,什么是我们的生活方式,我们一起或单独从事的活动,以及这些与我们的主体性或事实上的主体性之间的关系,一直都有这种裂痕。例如,当我和D在雨伞运动中把我们在厨房里做的食物带到旺角占领区时,一些人告诉我们,食物是每个消费者自己决定的个人问题,我们不应该关心人们在斗争中如何喂饱自己。毕竟,他们告诉我们,在香港的每个街角都有7–11和麦当劳 ……这就是作为一个超级资本化大都市居民的所谓 “优势”。

- 如果您错过了《如何喂饱抗议者?- 走进 “反叛厨房”》

这也是为什么每次在香港出现大规模动员时,你都会立即看到大量的预包装的食品和企业的瓶装水 — — 无疑是由善意的人捐赠的。这也是为什么在雨伞运动中,围绕着人们在营地内烧烤和组织公共火锅聚会的 “狂欢” 性质,出现了巨大的争议。人们认为 “政治” 斗争的情感氛围与与此无关的世俗事物之间存在着某种本质上的不协调,而这种不协调本应该是朴素的、愤慨的。这就是允许我们做的事的范围;即使我们在反抗的时候,我们唯一能接触到的主体性仍然是公民-消费者。

【注:我们认为中国大陆的异议人士对什么是政治的理解也很不充分,幸运的是,网络上就有一些很不错的中文讲解资源可供您学习。】

对我们来说,作为穷人和/或素食者,你在外面吃饭时并没有太多的选择,所以 So Boring 的基础是我们必须学会为自己制作有营养的食物,这样我们就会有一些满意的东西来维持我们的长期会议、聚会和行动。

然后我们发现,在餐厅为大量人群做饭的过程中,这些技能可以转移到大规模的斗争中去,比如保卫新界东北部的农田,等等。

当每个参与者能够聚在一起,在与法警、保安和警察在阳光下对峙之前,坐下来吃一顿充满营养的热乎乎的大餐,就会产生巨大的变化。这顿饭显然也是欢聚和交谈的媒介,让那些可能不太熟悉的人在个人和非正式层面上相互联系起来。

在餐厅里,我们一直把食物作为一种媒介的形式,并且它也有自己的物质特性。这就是为什么当我烹饪来自中东、印度或非洲的菜肴时,不仅仅是为了让别人接触到与我们自己的文化不同的烹饪文化,也是为了让自己与自己的习惯性烹饪习惯保持距离,以一种非常物质和具体的方式了解其他文化如何准备食物以及他们处理原料背后的哲学。

我想尊重这一点,并要求其他人也这样做,这就是为什么我倾向于不将食物本地化,不去 “翻译” 菜肴以适应当地人的口味。还有一个事实是,食物以另一种方式发挥着媒介的作用 — — 提醒人们注意世界各地正在发生的事。如果黎巴嫩、巴勒斯坦或白俄罗斯发生了动乱,我们可能会尝试学习准备该地区的东西,同时发表一篇关于我们对这个或那个起义的看法。

在厨房里大声播放的音乐也是我们实现这种联系的一种手段,我们喜欢播放街头音乐,来自不同地方的城市音乐。这是一种非常明显的方式,让人们与他们所远离的文化、民族和历史联系起来,但同时,这种联系也是通过我们共同的愿望和转型的渴望而形成的。

LC: So Boring 是如何按照你的原则运行的?

D:我们确实有不同的角色,但角色分配不是太固定。例如,没有洗碗的职位;这项任务由当晚在厨房工作的所有人共同承担。没有严格的分工,有时会导致我们之间的关系紧张。如果有人不够积极主动,他们可能会因为休息时间太长而被骂。

N:是的,只是不同的人有不同的工作节奏。例如,我不喜欢在前面,因为我不喜欢与人交流(笑),所以我大部分时间都在做饭,但如果我看到所有的碗都堆在一起,没有人打理,那会让我很分心。因此,当我为人们做完一轮主菜后,我会去水槽洗所有的碗。在这期间,有人可能坐在外面休息和闲逛,这可能会让还在工作的人产生一些敌意。我们不会消极怠工,只是暂时不和他们说话。

我们没有职场政治 — — 你会生气,但情绪是你最好的朋友。在晚上结束的时候,在我们洗完碗,收拾好地方,上楼去信息商店坐坐之后,我们就会争论不休。比如,“你他妈的刚才在做什么?我不想在你值班的时候洗所有这些盘子,你有什么问题吗?” 但是,也许那个人正处于生理期,突然感到疲惫和不适。

一旦你理解了他们的情况,并表达了一切,把你的挫折感发泄出来,你就会试着理解那晚发生的事,以及那晚大家的感受。这完全没问题。在某种程度上,这就是我们如何体现我们的信仰的方式,但这对我们来说很容易,因为我们也彼此亲近,我们关心我们每个人所经历的事,支撑我们的东西比低效的晚餐服务更重要。

Y:另一件事是,我们每周都有一个名册,每天至少应该有三个人报名。很多时候,每个人都应该在周一晚上之前填好名册,如果没有人报名参加周二的名额,有人就会很生气,和那些不想明天工作的人争吵。还有一点,因为我们的其他工作没有收到大笔的工资,所以我们每个月在支付房租和水电费后,会把从 So Boring 赚来的钱分给大家。如果有人需要更多钱,任何人都可以说出来,但很难讨论每个人需要什么。

N:比如说,在支付了房租并支付了水电费用后,假设我们还剩下14000块,由十四个人分享。严格来说,每个人可以拿1000块,但是…

D:有些人的工作天数比其他人多。但后来,有人因为特殊原因,当月需要更多的钱。比如,他的妈妈受伤了,他需要钱来治病。但他并没有就此进行沟通,他只是说,“这个月我需要更多的钱”。

N:是的,也许那个人会说,“我想要两千美元,但我整个月只工作了一天”。小组中一些人的自然冲动会是,“你工作了一天,却要比别人多一倍的钱?” 但是,基于我们的信仰,这不应该是什么问题。如果其他人对他拿更多的钱没有意见,那么他就应该拿。

D:如果我们知道他为什么要求这么多,那就更容易了,那个人也会感到工作这么少,要求这么多的压力。如果他能更好地沟通,事情就会更容易,大家都会更舒服。

然后在天平的另一边,我们会有一些人,他们工作很多,但有他们还有另一个收入来源。他们会说,“我不会拿任何钱。有人想拿我那份钱吗?你可以拿”。我花了那么多时间做饭,所以我通常会比大多数人拿更多。所以,金钱创造了所有这些种类的非常愚蠢的情况。钱的价值与 … 我的意思是,它是劳动时间,你知道吗?所以,我们总是会在某种程度上被这种观念所束缚。

LC: 当你的餐馆 — 信息商店在那里经营时,你与油麻地的居民以及餐馆的顾客的关系是怎样的?

D:我想说的是,与附近的不同人的关系可能很随意。每天下午,当我们还在准备食物时,楼上老人院的一些人就会下来,他们就坐在我们厨房外面的椅子上,抽着烟。我们会互相交谈,给他们提供汤,作为交换,他们会给我们一些烟。住在我们巷子里的人也会下来吃饭,和我们谈论食物和其他事。还有一个在街角收集纸盒的女人,她会给我们很多水果。她会从水果批发市场收集那些几乎快要烂掉的水果,所以她会从中选择好一点的,给我们,比如,一盒小樱桃番茄和葡萄。

N:在新的空间里,在我们旁边的一个很小的空间里有一个修鞋的老人。我们的一些朋友在我们的新空间外面的木板上做了涂鸦,我们的新空间还在装修中。涂鸦上写着:心静自然凉(平静的心让你保持冷静)。有一天,那个老人走过来,说:“心静自然凉?我人生咁痛苦,点可以心静㗎?” (“心静自然凉?我的生活如此艰难,我的心怎么可能平静?”) 我已经干了一整天的活,真的很累,但我就是要问他,“你的生活有那么难吗?”他就说,“是啊!”,然后继续给我讲他的生活史。我还得把墙刷完。看来在接下来的几周里,还会有很多这样的经历和他在一起(大家都在笑)。

D:我们无法真正计划控制我们如何与其他人建立关系,因为每个人都有不同的气场、节奏和个性,这决定了我们如何与他们沟通,以及我们与他们的关系是什么样的。

Y:尽管我们意识到深水埗的士绅化,并想知道我们能做些什么,并不是说我们能以任何重要的方式来对抗这一现象,但我们不是以直接潜入社区工作的心态搬到深水埗的。我们还没有真正了解到被批评为进一步推动士绅化的 “文青商店” 为该地区做了什么,或者我们的工作与当地人的关系是怎样的。正如我们在油麻地所做的那样,我们将随意地在深水埗定居,看看我们与那里的人的关系如何能够有机地发展。

LC:你们是如何处理2019–2020年的香港抗议活动的?

N:这就是我们在晚餐时谈论的内容。一直追溯到第一个问题,当我们在 “占中” 时,我们会看着所有这些斗争在世界各地展开。例如,在希腊的 Exarcheia,Alexis 被杀后希腊全国性的起义 — — 我们会看着那里的发展,我们会想,“香港什么时候会发生这种情况?”

然后在2019年出现了这种巨大的爆发。我觉得,很多时候,人们并没有把斗争 — — 发生在街头的战斗 — — 当作一个目的本身。人们会对是否有摄像机来记录正在发生的事很敏感,这样就可以通过媒体来折射,并传送给海外的观众 — — 它的框架是,如果发生了灾难性的事,整个世界都会知道。也许香港会发生人权危机,然后外国政府就会被迫对共产党采取行动 …… 这也是所有特朗普的东西的来源,因为人们喜欢说 “哦哇,特朗普对中国采取强硬的立场咯”,即便如此这些也仅仅在表面上而已。

【注:这与我们一直强调的立场非常一致,即,如果你只是在等待所谓的 “外援”,一切都无从实现。更多见《打破 Matrix 的路~与IYP对话2020:关于中国和美国》。】

我们想开辟一个空间,并想思考如何维持这种让人们聚在一起的精神。

因此,一方面,人们在街上为自己采取行动,但另一方面,在它的背后,人们有一种感觉,最终不是我们能够创造 …… 正如沃尔特·本雅明所说,最终不是我们能够创造一个真正的紧急状态;我们需要一些更大的力量的干预 —— 显然,这不是我们的观点。比方说,美国和中国之间发生了一些世界末日般的战争,美国赢了,共产党被解散了。这与我们没有任何关系。对我们来说,什么会构成真正的胜利?我们关心的是,正如你在我们的 Indiegogo 筹款活动中引用的那样,建立我们自己的能力,能够自己控制被剥夺的生活 — — 学习如何确保我们自己的食物充足,并建立我们自己的空间。我们获得了所有这些已经被商品化的和被从我们身上夺走的能力。我们想发明和阐述一种完全不同的生活形式。这将是对我们来说真正的胜利。而有时在香港,似乎目标是 “我们必须不择手段地阻止共产党的威胁,任何能够干扰和推翻共产党的东西都是我们必须支持的” …… 我并不是说这占大多数。

Y:我们认为2019年的运动的某些方面真的很棒。许多人会自我组织 — — 从组织校车团队、资源分配网络,到这些天给被监禁的活动家写信。我们可以看到在过去的两年里,这种走到一起做事的方向在更大的范围内发生。当在这种情况下有需求时,每个人都认为他们可以为满足这种需求而努力。我们想开辟一个空间,并想考虑我们如何能够维持这种走到一起的精神。我想说的是,有很多不同的人在尝试各种不同的事,所以我想我们的小组只是这个自治网络星座中的一个节点。

N:这些自主活动一直在发芽,并在今天继续开花结果,这真的很了不起。但我对他们的框架和庆祝方式感到非常矛盾。在过去两年中展出的香港人的能力并不是一直潜藏在人们心中的东西,就好像 “香港人的精神是互相帮助”。这不是某种民族特性。同时,我们必须为这些活动感到自豪,但绝对不是以爱国的方式为之自豪,特别是当它被消极地定义为 “香港不是中国” 时,因为这不是一个积极的特征。这就像说,“我不是边境另一边的那些白痴或被洗脑的无人机”。这不能成为我们定义自己的方式。

【注:这个问题很重要,不仅从香港的角度上。我们在2019年底的访谈中讨论过这个问题,见《“成为你想要在这个世界上看到的改变”:与IYP下午茶》。】

我们必须找到一些其他的方式来评价我们的英雄活动,并为之自豪,而不被吸收到民族主义的框架中 — — 这一点相当棘手。我们能做到这一点的唯一方法是,能够看到平行的或相似的活动也在世界范围内大量涌现。像我们这样的人正在到处做的事,我想这是我们的空间的一个非常重要的东西。

【注:这正是为什么IYP一直在介绍全球的反抗行动;当然,吸取经验具有同等的重要性。】

如果你说信息商店,它们正是关于传播这种信息的。如果乔治·弗洛伊德的起义在香港是以这样一种方式编码的,香港人就会说,“黑人无产者 — — 他们反对特朗普。他们会伤害我们的事业!” 或其他的类似的话,这完全就是白痴。但是,如果香港人有某种方式理解他们的活动与美国人产生的共鸣,那么香港人就会更容易抵制这种沙文主义的冲动。要知道我们都是无产者,在街上打拼。

Y:从2019年到现在,也许运动中有很多我们不同意的东西,比如它的排外取向和为了团结而普遍容忍排外。但是我们可以看到有一些事让人们修改了他们的想法。我感觉到一些不同的东西,特别是围绕12名逃亡者案件的讨论,以及今年的六四事件。有一位大陆律师在帮助那十二个想逃到台湾但被逮捕并被带到大陆的人。虽然这十二个人中有一些是本土主义者,但他们仍然接受了这位律师的帮助并与他合作。一些香港人开始意识到,大陆的一些人实际上会站在我们一边。

至于今年的六四,政治局势已经到了可怕的地步,那些曾经鄙视过支联会的人也不会太过糟糕 — — 不是说他们会同意。许多从2019年抗议活动出来的人没有想过政治,也没有参加过任何社会运动。现在他们获得了一些经验,也许他们的思维会有一些转变。 …… 如果有一个中心,一个人们可以互相接触的地方,那么我想这将引导出不同种类的思想交流。虽然我说不好最终会是什么样的结果。我们新空间里的信息商店会比 So Boring 里的信息商店更容易接近。只会来吃饭的人可能不知道我们是做什么的,但我们会保持社交媒体的存在,希望人们在来之前能够对这个空间有更多的了解。

D:我们也会组织一些活动,这些活动会在楼上的信息商店进行,我们想象那些只是来吃饭的人会变得好奇,并上楼去看看信息商店的情况。但是,是的,就像Y所说的,在2019年之前,很多人或多或少都是白纸一张,对政治事务一无所知。也许他们现在更愿意听不同的东西,并对不同的说法作出判断。由于没有大的平台,人们不得不主动做出自己的判断,这比2014年那会发生得更多。如果你在谈论香港人的积极身份,也许会有更多这样的谈论 —— 比如说,为某件事而一起奋斗和斗争。

该集体目前正在举行筹款活动,以帮助重新开放他们的空间。这些是您可以捐赠的方式:

• Indiegogo Crowdfunding (English)

• Bank Transfer: 040–760–15813122 DAH SING BANK

For other ways to donate, please contact them on Facebook or Instagram.