“我们的斗争不会停止,直到建立一个新世界”

西尔维娅·费德里奇:我们的斗争不会停止,直到建立一个新世界

(原标题为“OUR STRUGGLE WILL NOT SUCCEED UNLESS WE REBUILD SOCIETY”)

文章来源:

https://sur.conectas.org/en/silvia-federici/

ps:

文章内容未必代表本公众号立场 仅供交流学习

以下图片均来自互联网,侵权请联系删除

本文约一万字左右 阅读时间预计为二十分钟

—————————

Alana Moraes和Maria A.C. Brant于2016年9月为Conectas Human Rights组织进行了采访。

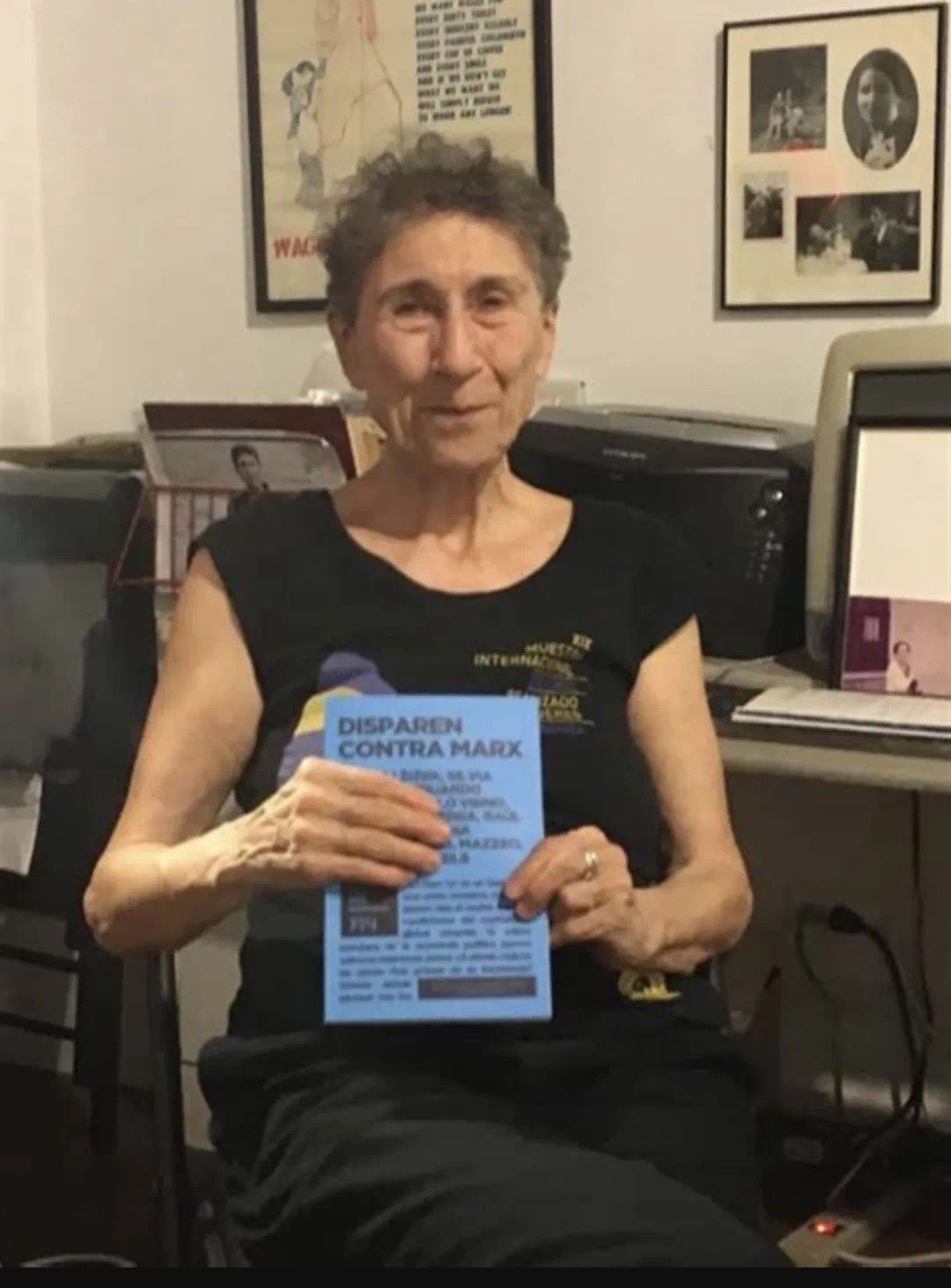

西尔维娅·费德里奇(Silvia Federici )于1942年出生于意大利的帕尔马(Parma)。虽然她太年轻,对第二次世界大战没有直接的记忆,但她说,战争的影响“深刻地塑造了”她的政治观点。“很小的时候,我就意识到自己出生在一个危险的世界,那里的人们不信任国家和当局,那里的男人和女人都以一种非常不同的方式经历战争”,去年9月她在São Paulo期间接受Sur Journal采访时说。在费德里奇十几岁的时候,战争已经结束了相当一段时间,但法西斯主义与父权制文化继续存在。“法西斯主义不可能在一夜之间结束的,这一点很明显”,她肯定地说。她反抗了当时的道德准则,这些准则决定了女孩们能做什么或不能做什么。她还饶有兴趣地吸收了大量关于美利坚合众国(U.S.)的民权运动、阿尔及利亚的反殖民斗争和中国的毛的共产主义政策等方面的新闻。“到我15岁的时候,我觉得自己有点革命精神。”

不过,西尔维娅认识到,她是在家里找到了构成她政治背景的支柱之一:她的母亲,一个典型的家庭主妇,经常说她不知道妇女如何能在照顾家庭的同时在外面工作,同时又不断抱怨自己的工作得不到认可。"西尔维娅解释道:"这么多年来,我最大的希望就是不要像母亲那样"。

25岁时,费德里奇获得了奖学金,在美国完成了她的博士学位。她来到美国时,正值美国女权运动的开始。“我意识到自己一直是个女权主义者。而且不需要任何解释。”正是在参与这些运动的时候,西尔维亚接触到了Mariarosa Dalla Costa和Selma James的作品。这些创作者认为,家务劳动不仅是一种爱的劳动或个人服务,而且是一种再生产工作(与生产性工作相对):这种工作使工人阶级能够恢复劳动能力,并使工人在工厂或办公室被压榨后重返工作岗位成为可能。费德里奇回忆道:"我有过和我的母亲一起做家务的经验,知道这份工作有一些不对的地方。我是在一个有着共产主义遗产的城市长大,所以我仍留存着那些红色的记忆,脑海中仍回荡着那些红色的标语。我看着我的母亲,我知道她干的是一份不被给予任何政治权力的工作,是一份被社会严重低估的工作。当我读到这些分析时,觉得它们是有意义的,因为它们将我和母亲的童年经历与我对阶级斗争和反资本主义的概念联系起来。"

几年后,费德里奇加入了Dalla Costa和Selma James的行列,成立了国际女权组织,发起了“为家务支付工资”运动(Wages for Housework)。她在美国设立了该运动的办公室,并在纽约霍夫斯特拉大学(Hofstra University)担任了多年的名誉教授。她从此再未放弃女权主义运动,并兴致勃勃地谈论最近兴起的新女性主义运动,尤其是在拉丁美洲发生的。

请阅读以下与费德里奇对话的主要摘录,内容涉及她帮助创建的运动、女权主义、她与年轻女权主义者的关系以及她对乌托邦的看法。

01

Conectas Human Rights(人权组织):为家务支付工资是如何开始的?为什么会选择这个问题呢?

西尔维娅·费德里奇 :1972年,我在美利坚合众国查阅意大利新左派的资料时,与Dalla Costa和Selma James取得了联系。我还阅读了ta们所写的 "妇女和社区的颠覆"(Women and the Subversion of the Community)。这是一篇以分析家务为中心的文章。里面提出了一个非常革命性的分析,说在资本主义社会中,家务劳动是剥削妇女的根源,因为这对资产阶级来说非常方便,可以让数百万妇女白白再生产劳动力。如果资本主义不能够将这种工作强加给妇女,并使其看起来是一件自然的事情,从而使她们没有报酬,它将不得不提供所有这些服务。当我读到这个分析时,我真的受到了启发,可以说大为触动。那年夏天,我回到意大利去看望我的家人。我去拜访了正待在Padova(城市)的Maria Rosa Della Costa,在那里有一个大型会议,有很多其他妇女参加。那次聚会发起了一个国际女权主义的组织,同时也是后来发起为家务劳动支付工资运动的组织。

为家务劳动支付工资是一个非常有吸引力的想法,因为它非常合乎逻辑。如果对妇女的剥削和妇女对男人的经济依赖是建立在这种无偿劳动之上,那么我们首先要做的就是拒绝这种无偿劳动。而我们如何拒绝它呢?很多女权主义者说,"好吧,你出去找一份家庭以外的工作",事实上很多妇女已经在这样做了。我们说:"不,第一件事是真正为这项工作而斗争,然后我们可以在家庭之外找一份工作"。

对我们来说,通往妇女解放的道路(首先)不应该是外出工作。第一步应该是处理家务工作,因为我们不是在为自己工作,而是在为他们工作。所以我们开始说,这种工作,家务劳动,是如此糟糕,因为它不是为了我们的幸福而组织的。它不是为了我们的幸福和我们家庭的幸福而组织的。它实际上是为了劳动力市场的需求和利益而组织的。这不是为了幸福而生产人,实际上是为了剥削而生产人。我们不得不在我们无法选择的条件下工作,这些条件充满了限制,限制了我们的生活,限制了我们的孩子和我们所爱的人的生活。所以,我们首先要做的是停止把这些劳动力无偿地交给资本,因为他们一直在以我们的成本为代价增长,让我们变得依赖。这就是为什么我们决定捍卫家务劳动的工资。

但是这句口号被误解的很厉害。人们常常解释说,我们喜欢呆在家里,像以前那样工作,只是现在想在月底挣点钱——实际上,对许多女性来说,这一点也不坏。但这不是我们的愿景。我们的愿景是,“为家庭劳动支付工资”这句口号是一种策略,它能让我们把很多问题摆到桌面上,让许多女性清楚地知道这项工作是关于什么的,有什么意义,表明这是我们共同的问题,并试图理解这项工作对我们做了什么,产生了什么影响。然后我们就可以开始争取权利了。这甚至不一定是工资的问题。我们开始说。"我们在家里工作。我们在为我们的房子支付租金。家是一个工作场所,我们为它支付租金。" 家务劳动的工资实际上是转变我们与资本的关系以及我们与男人的关系的一种方式,并且表明我们拒绝通过男人、通过男人的调解与资本和国家发生关系。我们拒绝这样的想法,即作为妇女,作为家庭工人,我们不能以自己的名义战斗。我想说,我们可以参与我们自己的自主斗争,并且先从我们自己的剥削开始。我们拒绝继续成为男人所从事的斗争的辅助工人或辅助部队。对我们来说,这就是“为家务劳动支付工资”的意义。这是一种改变权力关系的战略。它本来就不应该是终点。它只是一种工具,通过将女性聚集在一起,以及消除女性和男性之间,以及女性、资本和国家之间的依赖,在女性之间创造一种不同的权力关系。

Conectas Human Rights(人权组织): 这仍然是一个非常具有现实意义的问题。即使对在外工作的女性来说,家务活也仍然在她们的手中,很多人现在也是这样做的。在外面工作之后,你必须回来……

西尔维娅·费德里奇 :做所有的工作。是啊!而且,当有人生病时,当你要照顾老人或当你有年幼的孩子时,这项工作是巨大的。这是大多数女性的情况。年轻的女性看不到这一点,因为她们认为,“哦,我不打算结婚了”。我没有结婚,没有孩子,但我还有父母,他们会生病。而且你的朋友也会生病。我发现非常有趣的是,女权主义者开始关注的第一个家务问题往往是孩子。所以都是照顾孩子,照顾孩子,照顾孩子。现在我们这一代人年纪大了,很多妇女都60多岁了,他们的父母也越来越老,所以老年人的护理问题也有之兴起。

Conectas Human Rights(人权组织): 你最近说,女权主义不是一个争取平等的问题。你能再谈一谈这个问题吗?

西尔维娅·费德里奇 :我认为现在有一种普遍的平等观念。这就像民主:你怎么能反对民主?你怎么能反对平等呢?这些都是伟大的自由主义神话:平等、民主,对吗?但是,在现实中,当女性运动把平等放在其旗帜上时,这确实是有问题的。首先,打个比方,你想和男人平等,但和哪些男人平等?比如说,你想和在纽约被那些警察杀害的黑人平等吗?他们难道没有权利吗?你想和工人阶级平等吗?他们每天早上去工厂上班,努力工作,然后只拿一点微薄的工资。所以我们(国际女权主义组织)说,"不,我们不想和男人平等,因为,首先,我们不相信男人是自由的,被解放的。我们想改变我们的立场。我们想拒绝剥削。我们不想用一种剥削换取另一种剥削。我们不想宣传当代社会是一个好的、理想的状态,因为我们认识到男人也被剥削了"。

此外,资本主义构建了女性气质和男性气质,而它构建男性气质的方式并不是很积极。所以,我们不想成为男人。我们意识到,事实上,能够提供给我们的解放之路其实就是选择变得像人一样。当女性为特定的工作或相同的工作争取同工同酬时,情况就不同了:这是非常具体的。是的,我们希望同工同酬。但总的来说,我们觉得平等的概念是非常令人困惑的,因为上述原因,也因为女性的条件与男性的条件不同。还有整个生育问题,与孩子的关系,与我们自己身体的关系。因此,说我们为平等而战,就等于假定男人得到了解放,他们是榜样,同时,也同样暗示你准备忘记一整套非常具体的女性问题。这就是说为什么我们不能为平等而战。

02

Conectas Human Rights(人权组织): 在巴西的女权主义者中还有一场关于卖淫的辩论。听说你对这个问题有一个非常有趣的思考。

西尔维娅·费德里奇 :正是女权运动开启了对性的分析,让妓女们有能力说:“我是一名性工作者”,帮助她们走出阴影,进行斗争,并说:“我的斗争也是女权主义的斗争。”是女权运动开始分析性行为是家务劳动的一部分,是女性应该给予男性的服务的一部分,是女性必须给予的婚姻契约的一部分。直到20世纪70年代或80年代,美国还不存在家庭强j罪,因为人们理解,当你结婚时,男人就获得了对你身体的权利,并有权在任何时候从你那里获得性服务。人们理解--女权运动也分析了这一点--男人总是在雇佣劳动市场上出售自己,或试图出售自己。我们也在婚姻市场上出售自己。对许多妇女来说,结婚是一种经济解决方案,因为劳动分工的组织方式使妇女更难获得有工资的工作。因此,许多妇女结婚不是因为她们想结婚,而是作为她们生活的一种经济解决方案。而你之所以提供性行为,因为这是你工作的一部分。我们对性、家庭、男女之间的关系进行了这种解构,所以我们说婚姻就是卖淫。在很多情况下,你可以和你的丈夫保持良好的关系,但这并不是重点。现实是,国家构建婚姻的方式迫使女性依靠婚姻生存,因此,以性换取生存,是国家让我们陷入了卖淫的境地。这是一个古老的主题——即使在20世纪,我们也有像艾玛·戈德曼(Emma Goldman)这样的无政府主义女权主义者在谈论它。因此,我们坚持认为,家庭主妇在晚上洗完盘子和地板后,无论她是否愿意,无论她是否疲惫,都必须张开双腿做爱 --许多妇女因为拒绝做爱而被殴打--与在街上卖春的妇女之间存在着一种连续性。一个人被卖给一个男人,另一个人被卖给许多男人,但这两者之间是有连续性的。我认为,这种分析给了妓女权力。

1975年7月发生过一起著名的事件,在法国里昂,妓女们占领了圣尼泽尔教堂(the Church of Saint Nizier )因为城市通过立法禁止她们在街上活动。她们不得不出城到没有灯光的地方,其中许多人被谋杀。然后,有一天,在另一个妓女被谋杀后,所有的妓女都占领了教堂。那是一个重要的火花。很多女权主义者去了那里,这种占领持续了一个月甚至更长时间。那里变成了一个辩论的地方,一个讨论女权主义和卖淫问题的地方。这是一个非常解放的时刻。那次占领开始了欧洲的性工作者解放运动。不到一个月,就在巴黎举行了一次大型的性工作者会议,妓女们占领了高速公路,在荷兰也有一次会议。这给了她们力量。就在那时,她们开始称自己为性工作者。她们召开了新闻发布会。她们公开谴责虚伪,谴责妇女被划分为已婚的好女人--(很多时候不喜欢结婚)--和坏女人的方式。而女权主义者--我们也谴责了这种划分。所以,对我来说,这就是围绕性工作的立场。

我知道,有一些性工作者和一些女权主义者把性工作当作解放来庆祝。"我们是不免费给别人的人"。我认为,每个女人,在某种程度上,都有一点骄傲的感觉。但它是剥削--这并不意味着它比许多其他工作更有辱人格。说实话,我对那些对卖淫的存在感到非常震惊的女权主义者没有什么耐心,因为她们认为卖淫是一种特别暴力的工作,最重要的是,是一种对妇女特别有辱人格的工作。对于那些说卖淫是如此有辱人格的妇女,我说,如果我们必须决定有某些工作是如此有辱人格,妇女不应该做这些工作,那么让我们先从在监狱工作的妇女开始,让我们从在警察部门工作的妇女开始,让我们从在军队工作的妇女开始。让我们从那里开始,然后我们可以再讨论卖淫问题。认为在街上出售身体比在警察部门工作打人或在监狱里打人,成为压迫制度的一部分更糟糕,这是非常虚伪的。如果我们真的想说 "不,这些工作,我们作为女性,应该拒绝接受",如果我们想做到连贯,让我们从这些开始。让我们不要道貌岸然,特别针对妓女,让妓女觉得她们的存在是其他妇女的耻辱。我认为那是非常不公正的。

Conectas Human Rights(人权组织): 您与年轻一代的女权运动的关系如何,您认为她们今天面临的主要挑战是什么?

西尔维娅·费德里奇 :我和年轻女性的关系很友好。我教女性研究已经很多年了,有一段时间我一直在摇头,因为很多女性——至少在美国,或者在我的课堂上——都在说:“我不再需要女权主义了。我解放了。我能做这个,我能做那个。”看看这些女性,尤其是来自中产阶级的女性,我可以看到她们(比老一辈)拥有更多的社会权力。女权运动开辟了新的空间,许多妇女从男性那里获得了一些自主权——但不是从资本那里。我认为这有一个重要的区别:一件事是从男人那里获得自主权,另一件事是获得自主权。你可以做三份工作,这样你就不必依赖男人,但这并不意味着你是自由的或自主的。我认为现在对年轻女性来说是一个非常、非常困难的时刻。从根本上说,我认为它是困难的,是因为还没有一个新的强大的女性运动。对年轻女性来说,现在也更加困难,因为新自由主义的全球化对许多女性--也对男性--意味着工作和养活自己的可能性更加不稳定。同时,你被赋予这样的想法:你有无限的可能性和流动性--今天,你在纽约,然后,你可以去任何地方。对于什么是可能的,什么是不可能的,有很多困惑。流动性的增加让年轻人、年轻女性更难以致力于某件事,更难以看清什么是可能的,什么是她们想要的。因此,存在着许多选择的错觉和实际不稳定的存在。

因为所有的意识形态都认为女性应该被解放,不应该依赖于男性,所以你对你应该把什么价值观放在你生活的中心感到困惑。你还应该给激情和爱很多空间吗?爱是什么?性吗?你还应该考虑要孩子吗?现在,有许多年轻女性不能再遵循母亲的模式,但与此同时,她们也不清楚该如何选择。因为通过带薪工作,或者任何一种能给你带来收入的工作,是非常不稳定的。这是一个困惑的时刻。生命中到底什么才是重要的?

我认为(我们这一代人)的社会权力更小,但我们更幸运,因为对我们来说,选择更清晰。我们有我们母亲的女性典范。我们知道我们不喜欢它,我们有自己想要的模式:能够自己决定。我们有一些非常明确的要求:如果我不想要孩子,我有权不要孩子;如果我不想做家务,我应该有能够养活自己的权利;或者我不想依赖一个男人。这些都是非常明确的目标。因为我们所处的社会,对女性有这样一种明确的,僵化的模式,在某种程度上,我们更容易捍卫我们想要去的地方。另一方面,妇女与国家和资本的关系现在变得更清晰了。我认为这是积极的。一个人想 "我在与我的丈夫、我的孩子或只是男人作斗争 "的机会少了。现在我们可以更清楚地看到,在男人背后,还有国家,还有资本主义。现在我们的情况是,对很多年轻女性来说,通过工作、通过工作获得解放的想法完全陷入危机。这是因为新自由主义政策的持续加强--工作岗位的削减、工作的前提化、学费的增加。事实上,我很惊讶现在人们对家务劳动的工资,对护理和护理工作的讨论有这么大的兴趣。

这是故事的一部分。与此同时,我看到年轻女性现在开始重新拾起一些主题,意识到过去女性运动为之奋斗的一些问题仍然存在,事实上我们并没有翻越那座大山。她们正在以一种全新的方式回归这些问题:更多地意识到交叉性、多样性、不同类型的女性,以及跨性别者的整个问题等等。我期待着这一新的妇女运动的发展。每当我在欧洲,尤其是在拉丁美洲,我都被年轻人的热情所震惊。我去过阿根廷、厄瓜多尔和墨西哥,我看到新一代的年轻女性非常非常渴望阅读、讨论和理解。现在,她们也渴望了解我们做了什么,我们从哪里来,我们想到了什么样的解决方案,以及我们这些上了年纪妇女,是如何理解她们的处境的。

Conectas Human Rights(人权组织): 您认为北方和南方女性的斗争是一样的吗?(注:南,指的是广大的发展中国家;北,指的是发达国家。因发展中国家多在南半球和北半球的南部,发达国家多在北半球的北部,故以"南北"分别指代之。)

西尔维娅·费德里奇 :目前,北方和南方是非常有限的概念,因为北方有南方的特点,南方也有北方的特征。当你看到像纽约这样的城市,它充满了移民,充满了像圣保罗这里的黑人社区一样的贫穷。在美国,有5300万人没有足够的食物。有巨大的、强烈的贫困,而且有大量的警察和军队对这些社区进行镇压,这与你在里约或圣保罗的情况没有多大区别。也许在美国,你没有每年6万人被杀,但你有成千上万的人(遭受迫害)。最近,我们在美国几乎每天都能看到一名黑人青年被杀害,而且很多情况下是处决方式。欧洲也有大量的贫困人口,而且还在增加。此外,资本主义关系的扩张在欧洲和美国创造了新的没有权利的人口:难民、移民、无证移民。与此同时,你来到圣保罗,也会看到一个非常明显的中产阶级风格的社区。不要认为一个国家贫穷而另一个国家富裕,这是非常重要的。

南方确实有着独有的条件,因为正是在南方的许多国家,你拥有最大的矿产财富和自然财富的储存地--不幸的是,这是一个诅咒。我们称之为南方的地区一般来说是最富有的。它们也是战争的对象和欲望的对象,这并不是巧合,因为你在那里找到了大部分的木材、石油、钻石、碳、铜、锂等等。南方是我们计算机的来源。对南方的破坏是为了让我们能够拥有电脑和劳动力。

而且(南北之间)仍然存在差异,因为从1980年代初开始,国际货币基金组织和世界银行系统地实施了一个重新殖民化的过程。这个过程是通过在全球范围内实施的结构调整方案而产生的,也是随着私有财产法的改变而产生的,说服政府改变法律,使土地私有化,破坏社区关系,这意味着攻击原住民的土地,允许公司剥削他们。新自由主义基本上允许取消对土壤、海洋和森林的无限开发的所有限制。

所有这些自由贸易的条约意味着对世界的自由剥削,对劳工的自由剥削,不承认任何权利,不承认任何限制,打开地球,压榨它,就像他们正在做的一样,所以你可以从里面取出一切,却不关心人类的生命或环境。然后,当然,还有对毒品的战争。如果不使用巨大的暴力和某种理由,你就无法压榨人口,而打击毒品的战争和打击恐怖主义的战争一直是对暴力的一种物质支持,以实施这些非常残酷的经济紧缩计划和这些真正为大公司服务的剥夺财产计划。

03

Conectas Human Rights(人权组织): 现在巴西的政治形势非常严峻。在其他地方,右翼和法西斯运动也正在世界各地发展。我们最近经历了一波重要的斗争:西班牙、希腊等地的占领运动、15-M运动和Podemos运动。但与此同时,左翼对今天的社会没有真正的规划。你能多谈谈这场反资本主义运动的危机吗?你的乌托邦是什么呢?到底什么才是我们的替代方案,因为我们现在很难看到。

西尔维娅·费德里奇 :首先,我从未对这些所谓的进步政府抱有任何希望。这些年我四处走访,与不同的妇女团体交谈,从未遇到过有哪个会对他们怀有热情。几年前在玻利维亚,我与Mujeres Creando交谈,她从一开始就对Morales(时任玻利维亚总统)提出了严厉批评,嘲笑他在世界各地谈论Pacha Mama (安第斯土著人崇敬的女神,也称为大地或者时间母亲)和大自然,甚至还想建造切入原住民土地的高速公路。我也读了很多关于巴西工人党的文章。他们实施了Bolsa Familia政策,但并没有改变社会结构。这个政策就像一个创可贴,他们只是选择给金融、农业等综合企业提供10倍的资金。我也从未对Syriza或Podemos等团体抱有任何幻想。

但出现这些极端情况并非偶然,因为政党正处于危机之中,它们必须想办法吸引人,而人们则对政党越来越感到厌倦。

我认为过去20年这些“进步政府”的案例已经证明了你不能(简单)通过接管国家来改变世界。现在的社会是由一股能量,通过大公司,通过巨大的利益集团——军事和经济——塑造而成,你选出了所谓的进步政党,而面对这个国家里的一股坏能量,他们会选择与之合作。我们已经见证过一次又一次了。

例如在玻利维亚,在21世纪初,几乎发生了一场革命,因为所有人都说ta们不希望ta们的水资源私有化。ta们不希望ta们的天然气被开发。ta们开始创造空间,让人们聚在一起讨论自己想要什么,提出要求:我们想要这个,这个,这个…… 你可以开始看到一个自治政府正在形成,然后,Morales当选,人们认为,"哦,我们的利益现在在政府里"。然后(坏)事情就开始发生了。有一项有趣的研究显示了这一运动是如何被瓦解的:Morales开始雇用这个人和那个人,让ta们进入政府,给ta们一点预算等等。我们已经看到了一遍又一遍的情况。我知道这里(巴西)也发生了很多类似的事情。在巴西工人党(PT)时期,土地占领已经结束--ta们承诺进行土地改革,但却没有进行土地改革。

结论是什么?让我们放弃选择正确的人的想法吧。让我们努力从下面开始,从基层开始建立抵抗的形式和替代性的生产形式。这就是创造新世界的道路,而不是浪费时间将一切委托给政府,甚至是进步的政府。

放弃将政府作为解决方案的幻想非常重要。显然,这并不意味着你要将自己与政府完全分离。相反,你必须继续与政府进行谈判和斗争,因为今天的政府控制着社会上存在着的和人们创造的大部分财富。所以问题是如何有效的使用这些空间和财富,因为你无法重建我们的社会和世界,除非我们能恢复曾经的土地和建筑,或者我们有更广泛的物质基础。这就是斗争的焦点所在。不是选择进入政府,而是创造新的抵抗。

这是一个双重的过程。你必须在当地创造足够的抵抗,以便能够从国家那里重新获得东西,你必须开始把当地发生的斗争联系起来,城市里的斗争、关于森林的斗争、原住民的斗争、女性、学生的斗争等等。这就是乌托邦。这就是道路。

有很多个战场,比如教育、健康、军事等等领域,但它们都是相连的。我们每个人都必须找到我们能在哪里做出最好的贡献,在哪场运动中,在哪场斗争中。但真正的挑战是将这些斗争结合起来,而不仅仅是抗议。

我认为除非你重建社会,否则不大可能有成功的斗争。斗争是开始构建新的存在形式,新的社会结构——即使它们起初很微不足道。例如,在社区的comdores——一个人们聚在一起辩论的空间,每月一次,或每周一次——只要可能——讨论社区的健康需要是什么,教育需要是什么,我们的孩子面临什么问题,什么样的工人可以帮助我们推动我们的斗争…… 也许我们可以和医院的护士在一起,也许ta们可以帮助我们弄清楚如何在医院里斗争,使它变得更好,并在社区里得到一些服务。所以,这不仅仅是国家的问题,更是你自己的问题,你是在为自己的权利而斗争。

最重要的是如何扩大你的基础。如何从自己的斗争中走出来,并开始思考,“好吧,我们需要什么?我们现在的目标是什么?什么是最重要的?”不是因为这就是全部,而是因为这是我们的起点。无论这是多么微不足道的开始,但这是一个将人们团结在一起的开始,让我们相信,在关于自己的问题上,我并非孤身一人。我认为孤身一人是最糟糕的。这(可能)是一种失败。正如ta们所说,真正的失败是你没有做出努力。

将繁衍生息的群体转变为学会抵抗的群体:如何将这种转变转化为日常生活是一个挑战。没有一条可参照规则。这取决于邻里关系,取决于新的可能性。虽然没必要一开始就打出“反资本主义革命”的大口号,但重要的是,你也要着眼于长远。在政治的再生产中,或者生产的微观政治中,学会开始问:“我们想要什么样的社会?”“怎么样才能让事情变得更好,不仅是对我自己,而且能让我与社区和周围的同伴有更多的接触,能够在未来带给我们更多的力量?”我想这就是我的愿景。

Conectas Human Rights(人权组织): 您知道有多少人这样做过吗?

西尔维娅·费德里奇 :哦,是的。有很多。我认为拉丁美洲在这方面做得更深入——比如拉丁美洲的女性:Mujeres Creando,在她们的总部,La Virgen de los Deseos,以及在玻利维亚做的事情。她们从一个gardería(幼儿园)开始。在她们看来,日托不是在母亲去工作时停放儿童,而是要培养新的一代。我们想让孩子们学习什么?我们希望ta们如何与他人相处?如何让ta们看待自己的性取向…… 很快,ta们意识到,为了处理孩子们的问题,ta们必须与母亲们交谈。因此,ta们开始与母亲们会面。然后,父亲们说,"为什么不是我们?" 于是ta们开始与父亲们会面。这就开始了关于童年和成长问题的整个讨论。现在,ta们也有一个餐厅,非常便宜,有了一个开会的地方,以及档案馆和期刊馆,开始生产精美的女性刊物。然后决定有一个厕所是很重要的,因为很多以前在家工作的女性现在在街上工作,但是她们没有地方去如厕。现在ta们还做了很多文化方面的事情,制作了很多标语,使用讽刺和幽默的方式讥讽Morales总统,比如“No somos originárias, somos originales"(我们不是本地人,我们是原住民)。

然后在阿根廷,在一个贫民窟,妇女们用她们的双手和男人的帮助建立了新的社区。这是一个拥有5万人的巨大地区。它始于20世纪50年代,来自玻利维亚和巴拉圭的移民,现在还有很多移民。ta们集体接管了土地,开始建造东西。所有的事情都是通过集体决策完成的。ta们向我展示了ta们正在努力建设的区域,在那里妇女可以获得健康咨询,这样她们就不总是需要去看医生。现在ta们正在建造花园,以便可以种植食物。并且使用 "被压迫者剧院 "来讨论政治问题,这非常有意思。我认为这真的很了不起。