记忆记忆

文/ 替替No.4 图/memoria(2021)

小宝踮着脚扒拉书架,我努力扫视其中有无图片较多的书,最后还是拿出了那本家庭相册。

相册是高中毕业那年买的,非主流式的浅绿色外壳,替换了之前随意放置照片的盒子。那时候刚拍完毕业照,想着打印一些照片,在那之前,我们几乎不去打印店。若是在平时,也不会想到要打开看。相册质量比较差,中间的塑封在多次插入照片后都已经裂开了,以及那些多出的照片,随意夹杂在中间,稍不注意就散落一地,像条滑溜的鱼。

最早的,是未曾见过的爸爸、小叔、姑姑的模样,可以看到漂浮在他们眉眼之间的相似。然后,是家姐还小的时候,还剪着短发,眉间用口红点出一抹红色的印记。然后,是我和她小学、初中、高中的毕业照以及夹杂其间的生活照,妈妈某一年在上海的留影,以及不知道怎么就来到我们手上的阿姨们表姐们的照片。再然后,是爷爷奶奶的照片,还是前些年我们给拍的,在此之前,他们不曾留下什么影像。最近的,则是小宝还在襁褓中的照片,那是小宝和每个人的排列组合,有些是手机拍的,打印出来倒也清晰。我们总会拿着这些照片问她,这是谁呀?小宝已经玩过无数次这种游戏,但表情里依然是掩饰不住的兴奋:“是宝宝!”“是宝宝和妈妈!”“是宝宝和太太!”她对头脑中那幅亲属关系图已经非常熟稔了。

最近拍摄的照片,连接着最清晰的记忆,被一遍遍拿出来被咀嚼。那是我们和下一代之间的黏着剂,在幼儿关于自身记忆快速消亡的时候,我们留下了这些因为成长得太快而消失的痕迹,努力为他们保存人类注定会缺失的记事前的记忆。

那些远去的泛黄的照片,已经不会在我们的心里引发波澜,带着或光荣或平淡的记忆,在长久的沉默里,已经不再负担起传承的责任,它们属于旧的时光,被永远封存在了过去。遗憾的是,它们连记录的价值都没有,照片失去了拍摄时间,拍摄地点等信息,只剩下一个面目模糊的人,和一颗已经淡化它的中年或老年的心灵。

他们从来不说自己的过去,或许是不愿意说,或许是早已记不清,或许是觉得重复的挣扎营生的日子没有被记住的必要,也或许是,没有人愿意听他们讲过去的故事。“我们坐在谷堆上面”的叙事是虚幻的,过去没有现在精彩,而他们也苍老到失去了讲故事的能力。

俄罗斯作家玛丽亚·斯捷潘诺娃的《记忆记忆》可以算是我2021年书单的前五。一个有些使命感的作家对于家族经历的追溯,其实很容易写成一本家族史。荣耀永远只属于小部分人,那些或幸运或不幸地参与了历史的人,那些经历了崛起与衰落的贵族。但是斯捷帕诺娃的家族并非如此,按她的说法,她的家族总是有意无意地错过了历史,没有在战争中奋勇杀敌,在戒严时期也保持着缄默,他们只是历史发生时黯淡无光的背景。

所以在这本书里,你看不到连贯的,以时间为线索的波澜壮阔的叙事,而只有零散破碎的,作者穿行在过去并和时间发生的短暂交流。

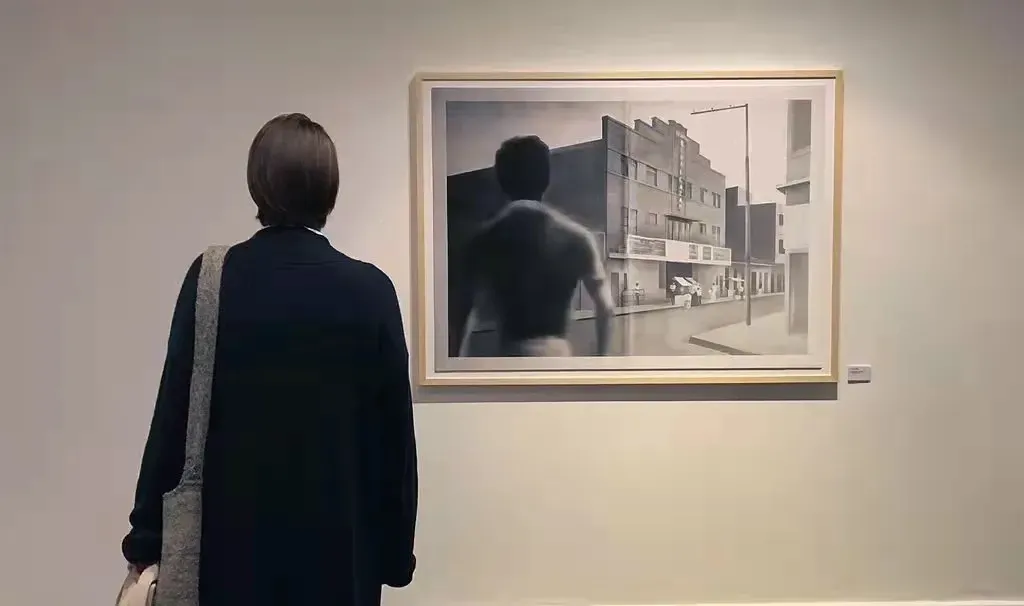

基础是日记,家庭相册和书信,加利亚姑妈的日记是每天的事务清单,不期待也不准备给他者观看的日记,成为了完全的私人物品;各个场景下的家庭照片,医院里的,庭院里的,看着镜头的人,望向远处的人,作者印象尤深的是一张裸体女人的照片:她闯入了一场多年前的情欲现场,取代拍摄者成为了这位女性的凝视者。

在眼前的这本相册中,时间以不同的密度前行。过去的照片单薄无力,无法避免漫长岁月中的遗失。我记得,这些照片曾经放在奶奶家的柜子里,那个柜子同时还存放着小叔的高中课本,由于长久未被翻阅积了厚厚的灰。小时候,奶奶不知道从哪里又找出几张照片,这些“新的”照片让我们惊喜,我和家姐兴奋地将他们铺在地上,一张张细数,是没有见过的人,或者是更年轻一点的爸爸。

我们把这些未被重视的照片带回家,希望它们不再蒙尘。

后来老房子拆掉了,那些书连同柜子不知所终,记忆的一个部分消失了,但是好像也并没有人流露出伤感的情绪。

现在的照片厚厚一沓,因为拍摄技术的发展而变得明亮清晰。时间好像在这里逡巡了一阵,留下了它凌乱的脚印。

不止于此。小宝成长的每一个瞬间都被她的妈妈(也就是我姐)记录了下来,第一次会叫妈妈,第一次游泳,第一次会走路,教她字词,教她认恐龙,第一次上幼儿园。不只是照片,还有视频,填充着日益紧张的手机存储空间。

去年年中,手机坏了,并且是在毫无预兆的情况下突然损坏的,之前的所有照片,自己拍摄的,微信群里存储的,保存的有意思的网图,由于没有做好备份,它们一并和旧手机被冰冷的冬季河水浸泡,随着主板一起燃烧的,和以0与1的方式存储在其中的所有资料。

“忘却,这只虚无的猴子,如今多了一个孪生兄弟——存储器的死亡记忆。”《记忆记忆》里的这段话,成为现实的一个注脚。

我一直在想,这一代人要怎么面对自己的过去,电子记忆又能有多长远。一个阶段,她会弃绝往昔的自己,脸上总是挂着鼻涕,喜欢在地上乱爬,一个阶段,她会如数家珍,想着时间为什么过得这样快,然后和别人讲起自己的故事。家姐将所有的照片存储在QQ相册里,分门别类整理好,若干年后,QQ是不是也会成为可以继承的遗产式存在?

她要面对的,是怎样一个庞杂的过去啊。影楼的,日常的,家里的,户外的,和家人的,和伙伴的,人在他一生的影像里扮演着绝对的主角,主角负责引导故事的前进,负责串联周遭的一切,负责保管记忆。

但是连接着她的生命和世界的一切的,不可避免地会消散,并非以物理意义上,当这样的日常太过轻易被捕获,它们就变成了所谓的电子垃圾,随意地存储,随意地删除,他们甚至在你死后也会一直存活。我们会逐渐忘记什么是该被记住之物,反正该记住的不该记住的都已经事无巨细地留下了影子。斯捷潘诺娃认为,这种不死是很可怕的,“如今照片所记录的,正是死掉的身体,是被剥夺了个体意志和选择的那部分。”

坏掉的手机是一方墓碑,祭奠着记忆葬身的坟场。

在相册里面,还有一部分照片,家姐的结婚照和孕照,小宝的百天照,那是照相馆里精心拍摄和修改过的照片,恰到好处的打光,洁白无暇的脸庞,连挺起的肚子都显得无比美好。这些照片符合当下绝大多数人的审美,适合套上木制的相框摆在桌上或床头。

为被拍摄而摆出好看的姿势,露出标准的笑容,一切听从摄影师指挥。年轻一代更是习惯了镜头,那天拿出相机给小宝拍照,我让她站在台灯下,刚一举起相机,她便把手张开放在脸颊两侧(可能是模仿猫猫的动作),露出意味不明的笑容。试了几次,我发现就像是条件反射一样,只要举起相机,就必然会出现这样的姿势和笑容。

被拍摄者无一例外紧盯镜头,在他们的目光里能看到什么呢?对于镜头的敬畏,对于自身存在的坚定,以及一个失败的摄影师。

而当我们回看过去的时候,反而最容易被那些日常之物所触动,用斯捷潘诺娃的话来说是“不需要对话者,不考虑观者存在的照片。”拍摄者隐去了自己的身份,一切自然地在那里发生。

奶奶把爷爷的遗像放在桌子上,那是一张规整的照片,拍摄者并非家庭里的人。奶奶说,那天,村里来了几个人说是帮免费拍照,想着反正免费嘛,就拍了,完了说,拍照免费,但装相框要五十块钱,就这样这张照片花了五十。说起来,奶奶还有些愤懑,觉得那是一群骗子。

这张照片也成了爷爷生命后期最后一张照片,来自流动的照相商人,开发出了别出心裁的赚钱方式。

我不免叹息,若不是这些“骗子”,爷爷或许不会有如此正式的照片。即便是在那个时候,我们也不曾想着要拍一张全家福,留下所有人都在场时的景象。另一个原因是,我们也会拍摄日常的生活,但多是手机的随意抓取,不会有人正襟危坐,露出标准笑容。而多是不经意的一瞥,或是有人误闯入取景框的模糊身影。我们把目光投向了未来,已经没有人关心过去。

想给奶奶拍照,她会摆着手摇头说,丑死了,有什么好拍的。

爷爷去世的时候,我其实没什么特别的想法,去世前几年,他就已经记不住事了。每次回家,看到他坐在椅子上晒太阳,一坐就是一天。在我的记忆里,爷爷很少说话,他常常坐在蒲草垫子上,摇着扇子,面前一个装满了冷茶水的搪瓷茶缸。听小叔姑姑们聊他,也仅是简单的一句,“你爷爷性格很好,从来不打骂我们。”

爷爷去世后一年,我做了一个梦,梦见小叔拿给我一个包裹,说是爷爷留给我的,我打开一看,是两条红领巾和一封信,信是用拼音写出来的,梦里面的我看不懂。第二天想起这个梦,第一反应是,爷爷会写字吗?我从来没有考虑过这个问题,怀疑自己的记忆发生了错乱。

在我看来,那个梦有两个象征,一个是红领巾——象征着我的童年;二是信——我开始在自己的潜意识里,构建一个识字的,会给我写信的爷爷的形象。写信除了代表识字,同时也代表着一种感情的建立——即他还记得我。

我记得那个时候我因为这个梦非常沮丧,我看到一个在现实中沉默着的人,连死亡都是静默的。“人类被分为两类——有趣的和无趣的,前者适合传颂,而后者只适合被遗忘。”《寻梦环游记》里说,如果没有人记住你,你就会真正地死去。在亡灵之国里,是不是充满了这样的甫一进入便立刻烟消云散的灵魂?

《记忆,记忆》里的隐喻“阿莱夫”,是一个破损的瓷娃娃。

“这个瓷娃娃带有多重寓意,首先,没有任何一段历史可以完好无损地流传下来,不是脚会受伤,就是脸会刮花;其次,空白和缺陷是生存的必然伴侣、隐秘发动机和加速装置;再次,只有伤痕将我们从批量产品变成独一无二的单品;最后,我自己也是这样的瓷娃娃,20世纪集体灾难的批量产品,同时也是其survivor和被动受益人,奇迹般地幸存了下来。”

受伤之后幸存,隐喻历史的帷幕降落之后,依然残留下来的人,不曾被书写和存活是一组互文,而他们的身上,承载着巨大的伤口。

历史角落里,还有不曾被拾起的瓷娃娃,或许保留了最初的完整样貌,或许已经残破如齑粉,无论是哪种形态,都避免不了面目模糊的命运。

斯捷潘诺娃收集了家族里所有的书信、日记、照片后,逐渐能够拼凑出一幅较为清晰的编年史,剩下的,是征得使用这些个人财产的权力。她发现,面对那些已经死去的人,这样的征用毫无阻力,不会有人拒绝。这恰恰显示了记忆的残酷之处,它不属于个体,一个决定消失的人带不走关于他的记忆。而她的父亲表达了抗拒,他不愿意自己的形象经由那些简单的书信所决定。

作者起初是愤怒的,这意味着一个缺失的章节:“书信本身没那么重要,或者说,一点都不重要,重要的是它所反映的那个时代的面貌,人们的说话方式。”这是那个瞬间她的想法,但同时她也庆幸自己没有对着自己的父亲说出这些话。

她由此反思这场追溯和构建的本质,是把时间中活生生的人抛开,将他们安在完整的历史拼图之上,让记忆各安其位,直至再也说不出话来。对历史的偏执,是将记忆变成了“human zoo”。

每个人背后都拖着关于过去的狭长影子,它们并不妨碍你阔步向前。对于奶奶来说,过去消失了就是消失了,记忆是一件需要花费大量精力的事情,而现在,她需要全身心贯注到当下的吃、穿、住中去。

被过去牵扯的人,执迷于记录的人,留下小学的记事本的人,反而是我这种人生刚过去三分之一或四分之一的人。

“有些人不是作为实体存在于世间,而是作为不相干的斑点附着于实体表面。”我对于爷爷的记忆,对于老照片中的那些剪影,未尝不是这样的念头。识字之人,将最幽暗的记忆推举到舞台上,以为它能够讲述历史。却未曾发现,在当事人那里,它们不及生存本身的万分之一。