政治倾向与艺术倾向 / 哲普

「本文于 2021.1.9 原载于公众号philosophia哲学社」

作者 / 罂粟和记忆

1 割裂的「政治正确」与「艺术质量」

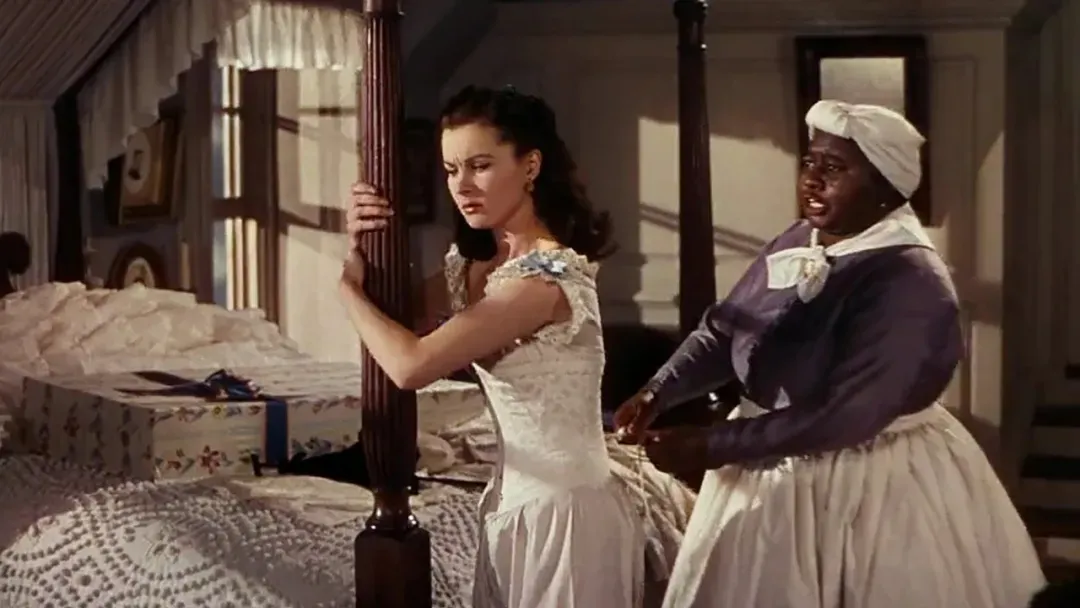

就像我们在数月前《乱世佳人》下架风波的争论里看到的那样,「政治正确」和「艺术质量」始终被视作互相悖异的两个概念。在诸种关于艺术和政治的话语中也可以看到两者的不可调和性,「政治和艺术的分不开的」「艺术必须是服务于政治的」或「服务于政治的艺术是一种更高层次的艺术」这些是那些将自己幻想作高级御用艺术家的人那里常见的话语;而与之相对的则是「艺术是纯粹的、无干政治的」「超越政治的纯艺术才是艺术的最高形式」,它们与其说是一种自发形成的艺术理念,不如说是对前一种「政治介入」话语的直接反叛,因为如果没有某种「玷污纯粹性」的东西纯粹性就无法存在。而一种庸俗的、尝试调和「艺术」和「政治」的话语也恰恰证明了两者的不可调和性:「一方面要有政治倾向的正确性,另一方面也要有高的艺术质量」,这种「一方面……另一方面」的转折和调和恰恰说明两因素是都被重视却难以共存的。

应当追问,上述对立是本来固然如此的吗:是什么使「政治」和「美学」成为了两种对立的东西?「政治正确还是艺术质量」这个古老的无结果的争论是何以产生的?或者进一步说,「形式和内容」问题是何以成为问题的?又如在具体语境下可以追问,「下架」是何以成为唯一的解决方案的,「站队」和借艺术表态是何以成为艺术之政治化的一种标准方式的,而反过来,对一种「纯粹」艺术的幻想又是何以产生的?

本雅明在《作为生产者的作者》里已颇为大胆地对这个无结果地争论已久的、看似复杂的问题给出了回答,即「政治上的正确倾向包含了文学倾向」,或者反过来等价地说「只有当一部作品的倾向在文学上也是正确的,它才可能在政治上是正确的」。对于该结论,本雅明略过了「一部作品和时代的生产关系的关系怎样」这类往往反而会使问题陷入模糊的宏大问题,而去询问作品在其生产关系中所发挥的作用和地位,而后者与作品的「写作技术」直接相关。对于「文学技术」,布莱希特提出了「改变用途」即「改变生产器械」这一概念,即改进使生产器械,使之克服内在于它的某个对立而这个对立正「束缚着知识分子的生产」,从而「使之疏远统治阶级」——正因如此,政治倾向内在于对文学技术的改变之中。而因为「文学的倾向性可以存在于文学技术的进步或者倒退中」[1],于是「政治倾向」和「艺术倾向」之间的关系通过其生产技术而得以建立。

而艺术上的质量为何内在于政治上的正确倾向之中,或者说正确的政治倾向为何是艺术质量的充分不必要条件?其原因在于艺术生产技术的改变同样内在于政治倾向的正确之中,而这又是因为现有主导的文学和艺术技术本身的非中立性。正因如此,我们可以说「正确的政治倾向」和「艺术上生产技术的改变」内在于彼此,而「正确的文学倾向」是「正确的政治倾向」的必要条件。艺术倾向和政治倾向之间这一简单的关系正是在被复杂化之后导向了长久的论争和势不两立的割裂,而复杂化的根源则在于内在于艺术生产技术的意识形态运作被忽略而「正确的政治倾向」在艺术技术之外被理解——根据二十世纪二三十年代的情况本雅明将其概括为「提供生产器械而不改变它」[2],譬如仅仅关注、表述苦难甚至仅在思想上和无产阶级站在一起——而如果说「正确的政治倾向」在1920s新写实派(Neue Sachlichkeit)摄影那里变得无害,那么它在后来的「社会主义现实主义」运动中,或者现语境下施于艺术的「政治正确」中,甚至可以说它强化了符号秩序并退回到与统治阶级的一致性中。

2 艺术技术的非中立性

那么,为何文学和艺术技术本身不是中立的?这个问题可以从多角度加以阐释,譬如政治经济因素的直接介入,如政治权力和主导意识形态对艺术的直接干预;又如《作为生产者的作者》里提到的属于资本的报业,知识分子的生产在其中不可避免地受阻,「资产阶级的生产机械和出版机构可以以惊人的数量出版乃至宣传革命论题,可它并不以此对它和占有它的那个阶级的存在真正提出质疑」[3]。而在这些直接的、可见的因素之外,现有艺术技术本身的某些技术形式内部就隐含着一种倾向、一种特定方向的控制——它并不直接可见,却可能正因如此而成为一种更大的控制力量。

布莱希特的间离效果和叙事剧

如布莱希特发觉了传统亚里士多德式的戏剧所极力营造的「幻觉」,台上的幻象被极力营造为真实,台下的观众由此被促使与剧中的人物产生共情,由此而来的结果首先是观者处在一个绝对被动的位置上,他在不自觉中接受情节和幻象并加以认同。但难道作者就是那个与之相对的、至高无上的操控者吗?实际情况恰好相反,作者和舞台器械看似的操控与被操控的关系颠倒过来,「这器械不再如他们所相信的是生产者的工具,而是成了与生产者作对的工具」[4],而此时的舞台器械即亚里士多德式的戏剧便成为了本雅明所说的「束缚着知识分子生产的对立」。这种异化是如何产生的?其一,营造幻觉的戏剧排斥新的状况在其中被发现,它通常而言只能是已有的知识和观念的不断复现,也就是说,所谓灌输和洗脑在其中甚至都是不甚可能的,因为不能指望仅通过一次戏剧(甚至往往还是娱乐式的)就能使人认同毫无现实基础的东西。其二,就像传统戏剧「观看」的模式所暗示的那样,在观看之外几乎不存在其它的可能,譬如反思的可能和行动的可能。

针对这个失去控制的、反过来与生产者作对的舞台器械,布莱希特通过「间离」(Verfremdungseffekt)等手法在其「叙事剧」(episches Theater)中加以改进:叙事剧「既不发展情节也不呈现状况」而是通过情节的中断、在结束而不是在开端「发现状况」,并且观者对状况的发现「不像自然主义戏剧那样靠自负,而是通过惊奇」[5]。即是说,「状况」并不存在于情节的发展和它所营造的幻象中,而是通过情节的中断、演员与角色的疏离或观众与舞台的疏离以及随之而来的「震惊」效果中被观者「发现」,这也就是观者通过「间离」而实现的智性思考过程。可以说,布莱希特对生产技术的改进「把读者和观众变为共同行为者」[6]。

2 景观社会中的艺术生产

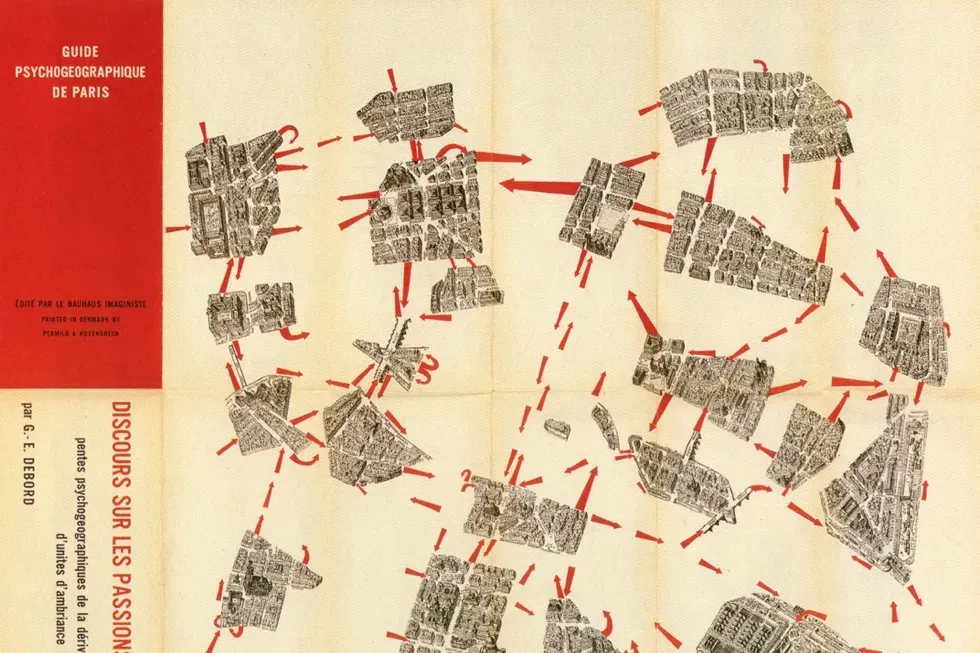

在居伊·德波等情境主义理论家那里可以看到一种布莱希特式的戏剧批判在整体艺术领域的扩展和延伸。在对「景观社会」的批判中,首先,对于景观而言,它自身呈现为一种巨大的实证性,即它遵循着这样的同一反复:「出现的就是好东西,好东西就会出现」[7](这类似于「眼见为实」和「眼见为好」的结合,一件事物在景观中的呈现本身就是一种自我证明,这种证明可以是事实的也可以是价值的,甚至可以将任意呈现出来的事物证明为「自然而然」「本身就是如此」的,譬如我们看到的广告和风光宣传片)。景观同样将一切阻滞于「静观」的关系中,「与行动的人相比,景观的外在性显示为这样,人自身的动作不再属于他,而是属于向他表现动作的另一个人」[8],这是因为景观通过多种形式成为了人欲望之替代性满足的主要来源,对其的服从意味着一种「消极的休闲」而非「创造性的活动」,譬如德波曾以「将人自身打包邮寄出去」的旅游为例,后者只呈现景观而不提供对「居住在此人文或地理环境」的欲望的满足[9],更不用说对现居环境的「心理地理学」(psychogeographical)式的改造的可能了。

而对于景观秩序中的艺术,它通过意义的模糊化和迷惑化等方式而变得无害,被化约为一种「纯粹的创造行动」、一种抽象的新奇形象[10],景观在艺术当作一如既往地奉行其「不干预主义」,意识形态在其中退场,但意识形态的自我分解恰恰意味着其更大的控制,因为它将存在于历史之中的秩序上升为一种永恒的、「自然如此」的秩序,并将对艺术的无害化和贫瘠化掩盖在「永恒的创造法则」之下。而艺术不仅被无害化了,它甚至在某种程度上成为了现有秩序的强化者,其一它以其纯粹的美充当着「其它活动中异化关系的不在场证明」,于是作为上层建筑的一部分也就成为了「最昂贵和显赫的地位象征」[11];其二,景观虽消除历史而自证为永恒,但它必须以某种方式自我更新以便不显得停滞而贫乏,而艺术正充当着这种「伪创新」(pseudoinnovations)的功能[12]。这一点与《作为生产者的作者》中所说的「对现存的世界从内部--换句话说:用流行的方式——进行更新」的摄影技术是一致的,而「新写实派」运动中的左翼知识分子正是这样落入了景观的生产秩序内部(其「更新」也需要新写实派对苦难的美化)。

对此情境主义有「漂移」「异轨」「构境」(更多作为从最终效果层面对这些技术的总述)等对艺术生产技术的改进方式,其中「漂移」指「快速穿过周围各种各样的环境」[13]和以此为基础的对城市空间之心理影响的考察和行动性改变,「异轨」则可以看作对被景观或权威话语所利用的对象的再次挪用和夺回。(详见《DAU的一个侧面:艺术的奇观化及其超越》第一、三部分)

3 罗兰·巴特和神话修辞术

「神话」是一个二级符号系统,其中第一级符号系统与语言系统重合,由「能指」和「所指」构成;而在第二级符号系统中前一级符号系统的整个「符号」(即能指和所指的结合)降级为能指,而在此之上附着有相应的所指,第二级符号系统中能指到所指的指称又被称作「意指作用」。以《神话修辞术》中一个关于「神话」的经典例子为例:一位身穿法式军装的黑人青年在行法式军礼。

图中的第一级符号系统的能指显然是组成画面的线条和色彩,而所指则是黑人青年行军礼的动作;但在第二级符号系统中整个形象成为了一个能指并指向「法兰西帝国是一个伟大的国家,她包容所有的儿子,不分肤色的人都尽忠尽责——这是对‘殖民主义’诽谤的最好回答」。可以发现,一级系统的符号即二级系统的能指处在这样一个分裂的扭结之中:作为「符号」,它本身就是完善的和充实的 —— 如敬礼的黑人青年处在特定的历史中,他做出这样的动作出于一定的缘由,而我们如果考察其历史或许能有进一步的了解——罗兰·巴特将其称之为「意义」;但作为「能指」它必然是空洞 —— 如它消除符号中的历史而变得自然,隐去了意义的多重可能性而只保留了几个特征 —— 这样才能容纳其上的所指—概念,罗兰·巴特将此称之为「形式」。

而在这个由「意义」到「形式」的过程中,「概念」(所指)扭曲了意义。其符号系统本身的特性就足以说明它了:在语言符号系统中,因为能指与所指的结合本身便是任意的,因此所指不可能扭曲能指;但二级符号系统的「能指」因为拥有意义—形式双重面貌,因此在形成神话时「意义」不可能不被扭曲——但它并没有彻底被消除,因为它是概念表达的过程中所必需的。

那么神话系统中的能指和所指在意指作用中具有怎样的关系?可以说神话是由其概念中所蕴含的「意图」决定的,但意图「被字面意义固定了,净化了,永恒化了,因而缺失了,不在场了」[14]。譬如在日常效用中,黑人青年敬礼的图片只显示着「黑人像所有法国青年一样地敬礼」,如果此时有人指着它说「法兰西帝国意识形态」会被认为是荒谬可笑的,可该意识形态又确实如此(这就好比如果有一道填空题是「 ____的美帝国主义」,那么我们会毫不犹豫地填上「万恶」二字,但在此之外对其的阐释就几乎没有了,因为我们会认为两者的关系「自然就是如此」;此处「万恶的美帝国主义」就可以看作一个神话)。也就是说,神话的能指「既作为告知又作为确认表现出来」[15],它「告知」某个概念,却不是通过阐释这个概念得以成立的理由,相反,它自身就是理由和证明本身,它「确认」概念而概念因神话而成为「自然」。这就是为什么说神话既不「揭示概念」也不「消除概念」——概念没有越过「能指」而直接被揭示也没有藏匿于能指之下 —— 神话「将概念自然化」。其「自然化」恰恰是通过将自身注入一个符号之中、并不加解释地呈现出来而实现的,因为呈现却不解释恰恰意味着「这是自然、自明的事实」,正是在这种「一目了然」「没有矛盾」的世界中「它确立了令人愉快的明晰性」 [16]。

罗兰·巴特的神话修辞术可以用于分析多种文化现象及其背后的意识形态运作,在本文中不妨可以借此分析部分艺术中的「政治倾向」表述。三十年代在苏联兴起并最终成为唯一被允许的艺术风格的「社会主义现实主义」是这样一种神话,它虽名义上描绘「工人阶级」但将该符号限定在一种理想化的、强壮的、乡土的形式之内,而这种呈现出来的理想的「普通劳动人民」则成为体制神话的一种「自然如此」的证明。而服从于「社会主义现实主义」的规定风格的艺术家则复制了这一想象性符号并强化了它向着一个空洞形式的扭曲,并进一步对「处于统治地位的官僚体制的合法化」[17]进行再生产——如果说「人民」是那个合法性凝定于其上的能指,那么「人民」呈现在壁画和雕塑里的想象形象就是其自身的自然化。而吊诡的是,恰恰只有在绝对的自然属性不存在之处和多种历史社会因素和偶然性的运作之处——譬如意识形态领域——「神话」及其自然化效果才被需要也才可能存在,「自然化」只有在原本「非自然」的地方才是可能的,就像《神话修辞术》里一个有关西班牙巴斯克木屋的例子,当在巴斯克以外的地区看到一座带有几个残缺不全的代表性特征的木屋的时候,木屋才召唤观看者认出其中的「民族属性」。

当「少数族裔必须在影视作品中出现」发展至《乱世佳人》下架风波之时,可以说它也成为了一种罗兰·巴特式的神话。虽然关于下架风波已经结束,但「神话所期望的,是一种直接的效果」[18],故问题在于考察神话的出现本身源于何处又意味着什么,其直接的出现就已暗含全部的意识形态目的和效果,而事后的合理解释只处在「今日之神话」的实际效力之外。「少数族裔」符号的意义被抽空——连同其历史状况、现实状况及其它表达——并降格为二级符号系统中的形式,这一形式又指向「我们推动平等、多元」的神话概念。问题当然不在于该概念或少数族裔的出现本身(这本是一种进步)而在于两者之间神话关系的建立:少数族裔的表述很大程度上被不可避免地抽去因为他们必须服务于神话,而少数族裔的呈现则使「平等、多元」成为自然的事实 —— 甚至,这种「自然化」已经发展到了这样的地步,以至于出现了一种对「政治正确」话语的直接倒置,它在不平等确实存在的情况下将一切平权运动成为「政治正确」「矫枉过正」甚至「要求特权」,而难道不正是有关神话使得「平等」显得如此自然以至于「过度」的吗?

3 结语

应重新考察艺术中的「政治倾向」究竟指向什么,其内部显然不是同质的。其中(现语境下的)「政治正确」或其它对「官方政治倾向」的复读是相似的,它们往往依据某种「神话」复制自身,而神话符号系统这一艺术生产技术本身就已意味着艺术家不可能为那个在神话中充当「形式」的群体服务——而只能为「神话」背后的意识形态服务——甚至那个被降格为「形式」的群体的表达反而变得不可能,因为其丰富的历史和现状被抽空,他们被神话及其缔造者所代理。

当然,除此之外也存在对官方政治倾向的纯粹复述之外的政治表达。但应将「思想上的促成者」和「生产者」加以区分,将「提供生产器械」和「改进生产器械」加以区分。前两者(本雅明在《作为生产者的作者》里分别以「唯意志论」和「新写实派」为例)之不可能性在于现有艺术生产技术本身并非中立的,知识分子在其中的生产甚至会在种种「无害化」处理中被消解掉。退回到传统技术中的进步表达是不可能的。「社会主义现实主义」反对此前的未来主义等先锋派的理由「使人民群众易于理解」的问题就在于,它丝毫没有考虑超越传统表达方式和技术之可能,而后者内在的问题在于「代言者」和「被代言者」不可避免地割裂,正因如此,所谓人民群众不可避免地是想象性的,其「理解力的限度」和其乡土味亦是想象性的,而这种传统技术内部的割裂和想象则作为其最终服务于官僚体制意识形态的基础。而我们对工人诗集的大惊小怪(这绝非一个毫无根源的个例),则已将这种「想象性」揭露无遗。

而作为某处程度上对不改进生产器械的「政治正确」艺术的反叛,将其颠倒过来的「纯粹艺术」的幻想所忽视的也正是这种艺术生产技术本身的非中立性。正如景观的「不干预主义」和其中意识形态的退场恰恰是意识形态更大的控制,去政治化的纯艺术象牙塔潜在地、同样以一种「不干预」的方式强化着当下秩序之永恒性。无论有意还是无意地,不改进艺术生产技术的「正确的政治倾向」是不可能的;同样,在这种「正确的政治倾向」的背面并不存在一个无干政治的纯粹中立地带,因为现有的生产技术从不「中立」。

于是我们可以回到本雅明的结论:「政治上的正确倾向包含了文学倾向」。

对于作家来说,这种背叛存在于这样一种行为之中,这种行为使他从一个生产器械的提供者,成为了一名工程师……他促进精神的生产工具社会化成功了吗?他找到了在生产过程中从事精神生产的人自己组织起来的途径了吗?他对改变小说,戏剧和诗歌的作用有何建议吗?他的写作活动越能对准这一任务,他的作品的倾向性就越正确,而且其写作技巧也必定水平越高。

《作为生产者的作者》

注释:

[1]~[6] 本雅明《作为生产者的作者》,何珊译

[7][8] 德波《景观社会》,张新木译

[9][11][12] Pierre Canjeurs [Daniel Blanchard] & Guy Debord, Preliminaries Toward Defining a Unitary Revolutionary Program, Translated by Ken Knabb

[10] Guy Debord, Report on the Construction of Situations and on the International Situationist Tendency's Conditions of Organization and Action, Translated by Ken Knabb

[13] Guy Debord, Theory of the Dérive, Les Lèvres Nues #9, Translated by Ken Knabb

[14]~[16][18] 罗兰·巴特《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥、温晋仪译

[17] 齐泽克《意识形态的崇高客体》,季广茂译

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!