疫情好转,但次生灾害未完

文 | 林道寂

作为最早爆发疫情的国家,中国也最早从疫情中恢复,截至8月23日,中国的确诊案例为84951宗,死亡人数为4634例,中国近半个月的确诊数目仅为其他国家的零头。

目前COVID-19导致的全球死亡人数已经超过80万,美国成为其中感染数量最多、死亡率最高的国家。中国确诊数目的停滞和他国防疫不力的新闻对比给予中国网民中国在复兴的道路上又一次克服难关的自豪感。

进入七月,新疆激增的确诊案例(最高峰的时候达到日增百个案例)得不到媒体的注目,关于西部疫情、人民生活的深度报道没有出现在人们视野里。疫情带来的失业、破产,“提桶跑路”[注释1]的失业产业工人的视频也只会出现在抖音、快手、b站。各行各业各个阶层都在体会和见证奇高的失业率成为心照不宣的事实,但它们依然不会成为被主流媒体严肃讨论的公共事件。

从政治逻辑的角度考量,“一切都在好起来”的复兴叙事是维护稳定的必需品,这次大国对疫情的克服和非典、汶川地震等天灾(亦是人祸)一道,为政权合法性又记上一功。对比他国数据时不断膨胀的感恩、爱国的大国情绪,支援“热干面”(武汉)的自我感动,对忘恩负义的“叉烧包”(香港)疫情加剧严重的幸灾乐祸,都说明疫情时来不及实现的对体制隐患的反思在疫情稳定后依旧不能实现,而很快被“大国崛起”话语洗劫。

但数字不是检验成败的唯一标准,数字背后具体的个人,尤其是更容易暴露在风险中的人有否受到合理的对待与尊重更应该纳入考量。疫情之后(疫情也尚未结束)一系列的次生灾害暴露的是中国在疫情治理模式、公共政策、福利层面的缺失,这些缺失或许值得更深入的探究。

对中国治理疫情模式盛赞:“人民战争”为人民?

不少学者赞美中国治理疫情的模式,认为中国在治理疫情中体现了执政党的英明。他们将抗疫斗争概括为“人民战争、总体战、狙击战”,而“抗战”体现的组织、动员人民的动员力是从革命战争年代建立起来的。

“人民战争、总体战、狙击战”“战疫”等等语言充斥疫情时期的宣传,这些宣传利用战争话语确立了在疫情之中单一敌人:病毒;也即默认了紧急状态下行政权力无限扩张的合理性:在战争状态中全国面对一个外部的敌人时候,所有内部的异议、挑战都应该暂时被搁置罢斥,集中所有精力只办一件大事,所有国民的一切行为都要围绕着战胜疫情转动,让渡一切。

对一些学者来说,高效运转的基层组织与社区组织是解释中国抗击疫情高效的原因。但他们认为中国的“基层组织”与社区组织实现了动员人民的观点是存疑的。人类学家项飙研究比对非典时期和COVID-19流行时期的流动与限制认为,被非典时期引起的“链式反应”(chain reaction)不同,COVID-19引起的是“网格反应”(grid reactions),社区、片区、城区甚至是省都以各自为单位充当网格角色“将地毯式的监视强加于所有居民,使流动最小化,把他们隔离起来”[注释2],这样的社区网格化管治很难说是真正实现了这些学者所说的人民动员、组织,最多是用行政手段动员了基层工作人员。而真正由人民自发组织的民众志愿者组织物资运送、捐助反而受到行政机构的阻碍(比如“姐妹战疫”的团队给一线医务工作者捐献安心裤被妇联夺功、武汉红十字会收集物资以后无力调派)。真正的“社会力量”被取消,而基层治理的不人性化的网格化管理被赞扬,不得不说是一件很吊诡的事情。

在学者们盛赞中国抗疫动员时体现的激发人民革命主体性的“人民战争”时,他们从宏观层面总结全局,从最后的结果衡量,进而定性为一场巨大的胜利。这些赞颂人民战争的学者没有关注到那些真正在疫情中被剥夺的、受损害的人。如果再借用这些学者的战争话语的话进行推演的话,这些学者、观察者对中国治理疫情的赞扬有意或者无意地压抑了对这场“战争”真正敌人为何的讨论。

第二次是闹剧:乌鲁木齐消失的一个月

这些学者缺乏的关怀视角恰是从他们自以为关怀的具体的“人民”。从人民的角度出发,必然会留意到疫情本身带来的伤害(天灾)、及疫情之后的治理失利带来的次生灾害。这些公共治理上的失误、次生灾害让无数人处于随时被剥夺的赤裸生命的状态,而因为信息管控、决策不允许被讨论,导致公共治理的失误在另一个城市再次发生。

马克思的名句:一切巨大的历史事件都会出现两次,第一次是悲剧,第二次是闹剧。如果说第一次悲剧发生在武汉,来得猝不及防,所有人都在微博、朋友圈的碎片里亲历心痛;但当入夏,疫情渐趋明朗,不是所有的网友都紧盯着疫情不放的时候,不是所有人都被允许见证第二次闹剧在乌鲁木齐出现。

环球时报微信公众号在7月18日启用了“战时状态”的比喻形容乌鲁木齐的疫情防控,在此前,感染率一向很低的西部城市乌鲁木齐在7月15日至7月18日出现了确诊病例17例。乌鲁木齐随即宣布无预警封城,停办各类聚集性活动,对社区实行封闭式管理。

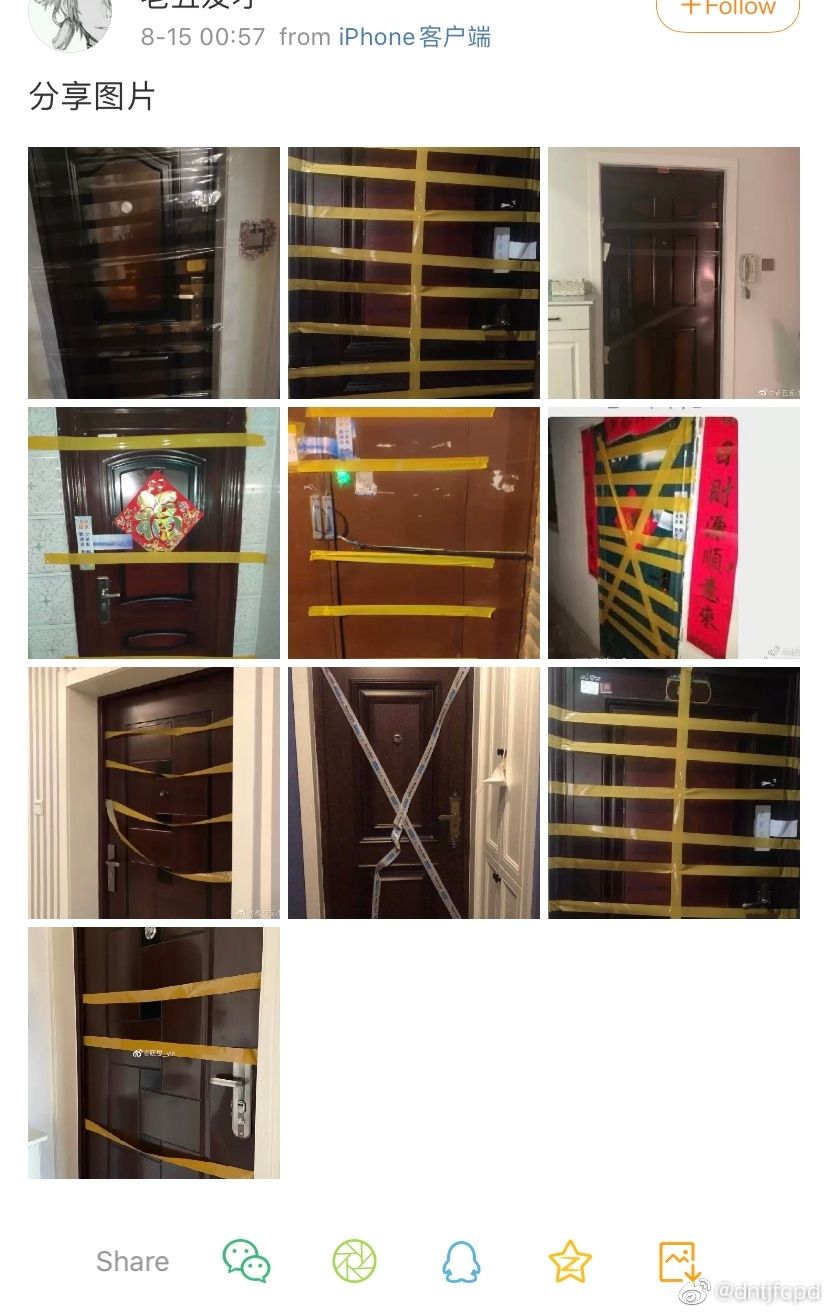

从此后整整一个多月,环球时报未出现过任何一条跟乌鲁木齐相关的新闻,直到8月24日晚公布调整乌鲁木齐的防疫措施:开放乌鲁木齐6个区部分无疫情小区的防控政策。而留下更多的是愕然:新疆发生了什么?从大众媒体视线中消失的这个月里,“乌鲁木齐”现实不在新闻而在微博流亡的评论里。实际上乌鲁木齐在7月15日出现新增确诊病例两天后宣布封城,封锁随后扩展到新疆其他城市,开始长达一个多月“铁腕防疫”:对住宅小区采取封闭式管理,完全禁止下楼。

对所有社区(无论高危低危)“一刀切”隔离管治没有照顾居民的社交需求,严格的隔离制度和外出审批令患有其他疾病的老年、待产的孕妇、误咽食物的小孩无法得到及时的救治,抑郁症的少女得不到疏导。乌鲁木齐人可以有千万种死法,但要求是他们不能死于肺炎。

同时封城之后配套措施跟不上。封城期间超市、菜市场、药店被关闭,物资运输被阻碍,菜农在人民日报微博评论下痛哭。乌鲁木齐的市民只能购买社区提供的不能自由选择蔬菜种类的盲盒套餐。

在武汉封城时期发生的压制言论自由的情况继续加剧。乌鲁木齐居民在微博上发本地封城生活不便的视频、外地民众零星自发地在新浪微博超话上发帖声援都会被删帖,网友只能锲而不舍。可我们时代荒谬的是网络求助也要先自证爱国,首先不是为了给国家添麻烦,才有一点点谈论的资格。市民打求助电话无人响应,发微博却能得到有关部门的精准威胁,情形颇似疫情初期被封城后武汉的各类绝望求助信息与与之伴随的删帖,但新疆人民处于更加敏感的境地:不好的消息即为“给敌对势力递刀子”。

在新疆人民无声地声嘶力竭在网上发声,网友们坚持不懈地帮新疆人民上“超话”一个月,案例停止增加以后,乌鲁木齐终于在8月24日宣布放宽部分地区防控,允许居民在小区内进行非聚集性个人活动。

休克式的封闭给新疆人民带来巨大伤害。社会是一个复杂的系统,以“战时状态”为名下达封城紧急行政命令令社会生产、正常生活停摆时,丝毫没有考虑到可能对居民产生的后果:居民吃穿用度,心理健康,都没有足够的公共政策支援。

乌鲁木齐居民超过一个月被软禁在家,还算幸福的家庭里一家大小在家里大眼瞪小眼,再紧盯天花板,而不幸的家庭因为突发紧急的得不到救治而失去亲人,不能声张地静默痛哭。乌鲁木齐居民生命中有过一个空白的,进入“例外状态”的夏月,有过一个没有庆贺、肃杀的古尔邦节,而对于外界来说这只是与平常无异的一个炎热的夏月。信息封锁的墙不仅隔绝了中国与世界,就连中国内部不同省市之间的人们也有深重的经验隔阂。

现在回望武汉封城初期,发现历史的轨迹格外相似,没有人有资格用“必要的牺牲”论来合理化这一场本可以避免的失误。当时武汉封城令交通停摆,医院资源为肺炎让路,妈妈抱着需要透析的孩子在大桥上哭,70岁疑似患有新冠肺炎,且有多年尿毒症患者得不到核酸检测不能收治,被医院拒绝常规透析8天后自尽身亡……他们自然不是感染者,不会计入官方感染和死亡记录,但他们又切实因为疫情而死。

地方政府的认受性不来自人民,导致地方政府在封城的时候考量的自不必对地方居民负责,对低确诊率的数字作为政绩防止中央问责的动机在疫情发生时压倒了一切,铁腕政策由此从上至下开始“一刀切”排除万难执行。讽刺的是,对比疫情爆发之前,同样是这一“对上负责”的机制导致湖北政府早期对疫情的欺瞒。

在“铁腕”、“一刀切”以外还有其他更合理的防疫方式,在8月24日提出的放宽防疫政策中已经体现:根据感染的危险程度给不同社区放宽居民社交活动、放宽对紧急病患(非新冠肺炎)外出治疗的管控。

无法出卖劳动力、也无保障的失业底层

如果说疫情的再度爆发落在乌鲁木齐或者其他城市是轮盘赌,还存在随机性的话,那么疫情带来的经济停摆引致的破产、失业、被迫降薪放年假等次生灾害则是各个城市、各个阶层人们面临的,被低估的严峻事实。

根据国家官方统计局,最新的失业率调查数字处于 5.7% 高位,而拥有大专文凭及以上学历人口的失业率达到了19.3%;二季度末国内居民人均可支配收入同比减少1.3%。现实情况可能会比差过实际数据表现。

疫情好转后从村里回到城中村的小年青继续出卖劳动力,可是这次找工作的时间比平常的要更长,或者干脆是找不到。没有生产工具,只能到劳动力市场出卖劳动力的的底层失业即是手停口停。3月陆续复工以来,曾经在奶茶店做奶茶的年轻人因为奶茶店倒闭丢了工作,躺在深圳城中村的地板和蟑螂老鼠糊弄过夜;工厂工人在抖音里穿梭于一间又一间还存活的工厂提桶跑路,工友们互相嘲讽加油打气;坐在写字楼里被降薪的小编辑将这些失业故事写成“他们都没有放弃,你凭什么放弃”的正能量小故事,各有各的苦,但底层的生活不稳定性永远更大。他们中有些人熬过了疫情的冬天,却没熬过疫情后失业低收入无补助支持的生活压力。

决定继续熬下去的失业的底层工人很可能最后去了入行门槛较低的零工平台里,没有汽车的三和小年青购买便宜的电动车成为外卖员,美团曾在一份报告中称外卖行业成为了疫情期间的“就业蓄水池”,2月份美团招聘的7.5万名骑手中有37.6%来自服务业,其中有四成人是因为“开不了工,没有收入”而入行。

根据齐昊、张维所做的调查报告,零工经济在经济下滑时会加速膨胀,但零工就业对劳动者来说却是一个缺乏基本保障、任由市场摆布的群体。这些曾经的工厂工人、服务业工人进入的是一个充满未知、不稳定、剥削的行业。

进入零工经济从事不稳定工作的底层工人在工作场没有得到劳动合同保障,而国家的社会福利也没有给予底层工人以安全网。国家现行的失业保险制度要求劳动者正规就业且签订劳动合同,而且缴失业保险费须满1年后,才有申领资格,生活相对无虞的失业白领可以领到救济金,而常年打散工,又最受疫情影响的、急需失业金周转的底层农民工则束手无策。

各地政府提供的保障更是直接流入企业的口袋,地方政府的动机是恢复企业的“生产力”,对于找不到工作的“劳动力”则弃之如敝屣。

结语

染病死去的人不会说话,伤心的家属的心痛不知如何消解,异乡客回到城市租住的出租屋没有入口,农民种植的果实烂在田地里,失业的工人提着桶从一家工厂换到另外一家,没有手机即没有健康码的老人无法乘坐公交流浪几千公里被资本边缘分化,灾后社会秩序、心理创伤重建依旧迷雾重重。

有些人因疫情彻底失望,有些人仍然笃信着大国强盛,执政党有能力带领人民克服一切艰难险阻,但中间必然会有牺牲,毕竟只要灾难不掉在我头上,“牺牲都是必要的”。就这个逻辑看,必要的牺牲亦没有给公共治理、政策制定、福利完善带来些微改进。官方舆论反复渲染,中国在疫情中“牺牲”了GDP经济效益,换取了抗疫成果,比西方“群体免疫”之类弱肉强食的政策要以人为本得多。

然而,我们要问的是,这一经济上的“牺牲”究竟是谁来承担的,难道是抽象的“国家”吗?中国政府的抗疫模式是否真的彰显了社会主义革命遗产,超越了资本主导的、发展主义的范式?过去三四十年来,我们以经济数字、地方和国家政绩为执政合法性来源、以底层为代价,这一逻辑实则延伸到了抗疫中的方方面面:感染数字暂时替代了经济数字的位置,成为了各地政府追逐的唯一目标,底层的牺牲却仍在数字之外被刻意忽视。

4634人死亡,4634个破碎家庭未有交代,在未来经济下行,无数人失业、破产,贫困、家暴面前,哪有什么“胜利”可言?如果非要说什么“胜利”,它也只属于虚幻的“体制”。

注释及参考资料:

注释1:“提桶跑路”是指进厂打工的工人将家当收拾在一只水桶里面离开工厂,其实也是对求职的心酸过程的自我调侃,而今几个月抖音、快手上“提桶跑路”视频增多。

注释2:“链式反应”强调,人口流动和病毒扩散并不直接互相作用,其中有一个阶层关系作为中间变量。参照项飙:《项飙:“流动性聚集”和“陀螺式经济”假说:通过“非典”和新冠肺炎疫情看中国社会的变化》:http://www.aisixiang.com/data/121662.html,及澎湃新闻:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7884663_1,及https://matters.news/@levisliqiuwang/从链式反应到网格反应-sars和covid-19流行期间的流动与限制-bafyreicbymv3ialzc5r7udsr3p7p2yloyjvdeitgop6i3qvd5hdqdn3rxe

参考资料:

1.张维、齐昊的调研报告:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8488835

2.失业保险金:https://www.sohu.com/a/398268499_665455

3.BBC新闻报道:https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-53885455

4.转角国际新闻报道:https://global.udn.com/global_vision/story/8662/4735955

关注我们:

Twitter:https://twitter.com/masses2020

Telegram:https://t.me/masses2020

Facebook:https://facebook.com/masses2020