我的2019年度问卷 | 人到中年

1) 2019年只剩下不到十天,分享一件在年初想不到今年會發生的一件事?這件事對你個人生活帶來什麼樣的改變?

就出乎意料的程度来说,无疑是香港抗争的发生与持续。因为时间精力有限,迄今还没有就此动笔写过任何成系统的论述,但下半年一直在情绪上与思考上不断咀嚼与消化这场运动,希望未来几年能够对这座城市有所交代。不过毕竟远隔重洋,相比于或临或近现场的许多朋友(比如洁平和晓雅)而言,自觉没有资格在个人的年终总结中对此大书特书,所以一笔带过。

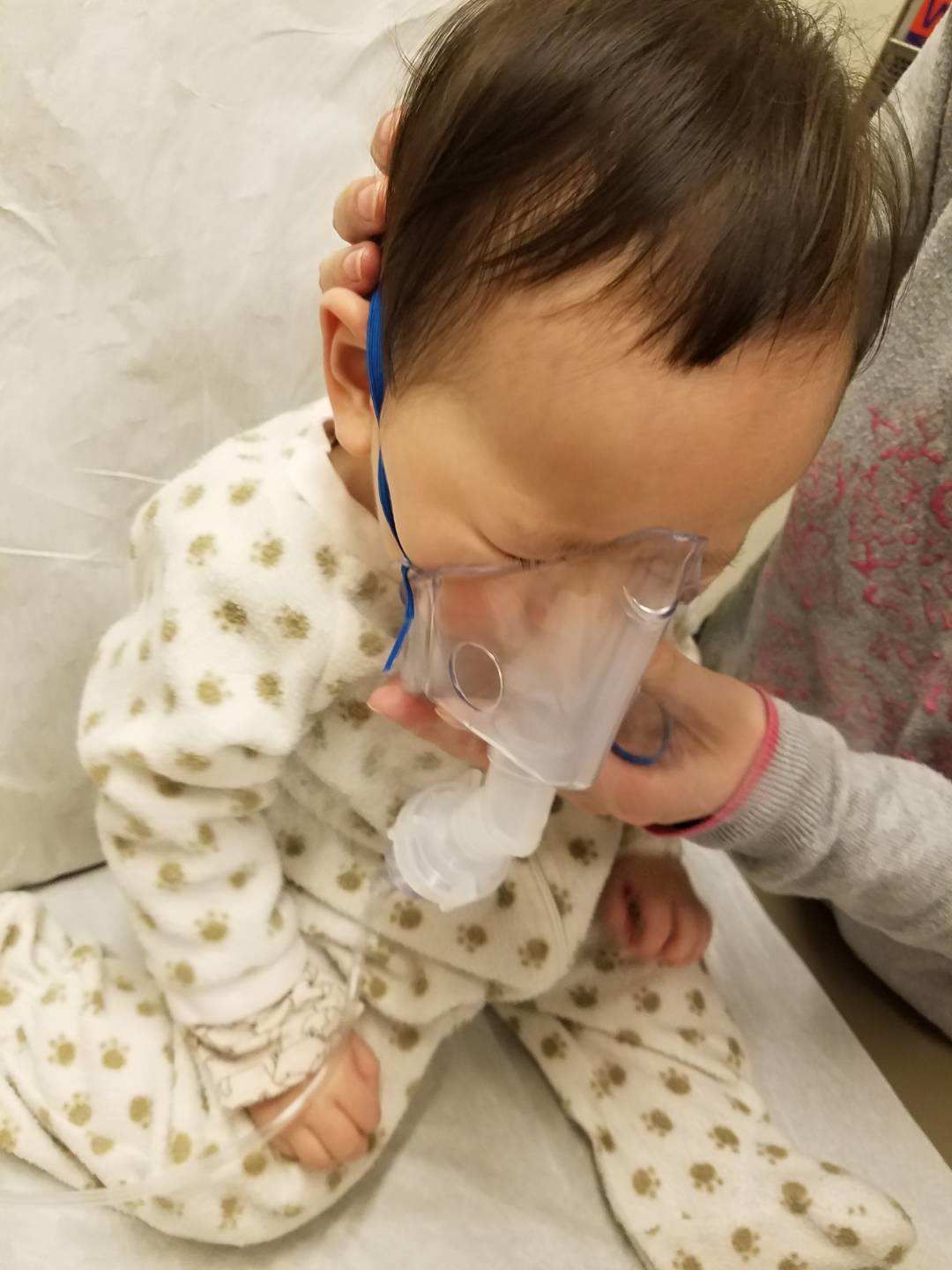

从更私人的层面说,今年最意料之外的,大概是袁宝的“多愁多病”。他的姐姐林宝,从小身体健康,活蹦乱跳,极少生病。但袁宝不知为什么,在这方面就和姐姐截然两样,简直让我们操碎了心。今年光重病跑急诊室就跑了三次,此外还有大大小小的吃饭呕吐、喝奶呕吐、喝水呕吐、睡觉呕吐等各种状况,基本上是三天一小病,五天一大病。最严重的是七月初,高烧一个多星期,在医院折腾了两个整天,抽血、输液、心血管CT,死活查不出是什么病(医生们一度怀疑是川崎病,但全身检查后指标对不上;出于谨慎,二月份还要去复查一次)。下半年的情况有所好转,看着他体重逐渐恢复,健康的时间越来越多(尽管刚刚过去的十二月份才又病了两场,大约有十天时间一口饭都吃不下,只能喝奶)。

袁宝的状况,除了消耗我们大量的时间精力外,最大的影响大概是让我们不得不重新请双方父母来美国帮忙。从林宝出生后到袁宝出生前,六年时间里,大约接近三年时间是有老人来帮忙的(包括林宝刚出生的几个月、我博士论文完稿前半年、以及我去香港教书不得不和爱人两地分居的一年),剩下三年多都是我和爱人自己在带孩子。我自己对让老人来帮忙带孩子这件事,有比较强的负罪心态,觉得人到中年,本来应该回馈父母,让他们安享晚年,结果却要让他们来到一个人生地不熟、语言不通的地方承担家务,对他们构成事实上的剥削,实在无法对自己的良心有所交代(但这确实又是我们这一代人常常不得不面临的困境:中美两国社会保障体系、育儿扶持体系的落后都是臭名昭著的;美国情况比中国略好,但身为移民,尤其是在学术界publish or perish环境下谋求生路的移民,又要面对额外的种种困难。所以最终不得不求助于父母。在香港,则是剥削菲佣)。尤其我们两家父母身体都有各种各样的问题,让他们来美国,更难让人放心。所以18年底把我父母送回国后,做了很多规划安排,接下来如何只靠我们两个人来带两个孩子,不要再劳动老人万里奔波。

结果新年伊始就掉链子,先是袁宝和我爱人先后重病,然后我在照顾他们的过程中也倒下了(我还记得是在给他俩换有呕吐物的床单时,忽然感到一阵眩晕恶心,冲到厨房趴在洗碗槽上就开始呕吐),最后居然只有靠六岁的林宝来给我们三个人端茶倒水。到了三月份,我和林宝又同时生病卧床(这是我记忆中她极少数的几次生病之一),家里又是一场忙乱。抛开抑郁症不提,我自己本来也是很少生大病的人(有趣的是,偏偏在病中写作效率较高;一月份抱病写了对美国教育部新修校园性骚扰规则的批评意见书,三月份抱病写了给《思想》的MeToo长文),年初的两场大病或许有去年十月份车祸后遗症的因素,但在法学院繁忙课业和案件的同时照顾袁宝,肯定是主要原因。最终我们不得不向父母求援,先是我妈过来帮忙了几个月,然后我爸前来交接;他下周就要回国过年,我们暂时再自己带孩子一个月,等到二月份过完年了,我的岳父母又要过来。我是希望能够早日结束这种不断索取的状态,但是目前来看似乎还遥遥无期。

还有一件意料之外的冲击,是Daniel Kato的离世。说起来,过去十年间,已经有好几位正当盛年的朋友意外离开。11年我的一位硕士班同学,在德国留学读博期间病逝;16年初江绪林自杀;18年我的另一位硕士班同学自杀;此外还有几位经由网络认识、现实中尚无深交的朋友。我这几年时好时坏的抑郁症,与这些事件有不小的关系;但可能因为受过一连串打击之后,渐渐麻木的缘故,所以尽管为Daniel的死伤感了几天,却没有因此触发抑郁的严重爆发。

2) 說一件在2019年讓你覺得最無能為力的事。你有沒有試圖改變它?如果改變不了,你是如何與它相處?

前面提到的,不得不再度劳动父母前来美国帮忙,而挥之不去的担忧与负罪感。去年袁宝刚出生时,岳父母欢天喜地来照顾月子,结果才两个月,岳母的一边耳朵忽然失聪,花了近一千美元急诊之后仍无起色,不得不提前回国治疗调养(她以前得过鼻咽癌,虽然治愈,却因为放化疗而留下诸多后遗症,平时需要非常小心;林宝刚出生时她来美国,也是一夜之间忽然嗓音全失,过了好几年说话才逐渐恢复音量)。今年我父母分别只身前来,相互缺乏照顾,更是让人时时提心吊胆,深怕他们的身体也出意外。对此没有其它办法,只能是尽可能把家务从他们手上揽下,尽量让他们只需要做饭和接送林宝上学(袁宝去托儿所一般由我接送),剩余时间能够休息或出门与其他中国老人一起活动。此外对我这个比较抗拒权威、不太讨长辈喜欢的人来说,便是学着如何更融洽地与老人相处,学会避免将不必要的争执引入家门之中。

3) 在2019年,獲得了什麼讓你最有力量感?

在耶鲁法学院,有机会奋战在法律援助与社区组织工作的一线,帮助到活生生的有血有肉的人。今年深度参与的法律战役有两场,一是帮助一位因为美国政府多年前的失误而丧失签证的七十多岁印尼老人免于被ICE遣返,二是帮助几位中餐馆厨师打赢了追讨欠薪的官司(但是餐馆老板拒绝执行和解协议,所以开年后我们还要继续启用法律手段、强制执行财产清算)。此外还有其它一些零星的法律援助工作,比如帮助家暴受害者申请临时禁止令、为耶鲁法学院的反性骚扰反性歧视工作小组撰写提案、为堕胎权组织撰写诉讼备忘录等等;在新疆问题上,也参与了一些幕后的立法倡议工作。后面这些工作,在目前的时代大氛围之下(国际旧秩序不再能够对中国的威权模式构成制约、美国保守派势力全面占据司法体系高层),其实是聊胜于无的自我安慰;但前面那些针对具体个案的实打实的援助,让我感到自己并没有在象牙塔中尸位素餐。

与此有一定关系的是,今年对抑郁症的控制相对比较成功,没有服药的情况下仍旧没有过去几年那样比较严重的爆发(尽管隔三差五的小发作还是免不了的)。法学院的繁忙课业和连续不断的种种法律援助工作确实给了我能够短期变现的意义感(相比之下,学术论文甚至公共写作的意义都比较抽象和长远,虽然知道有人能够从中受益,但这种“知道”不像代理案件那样能够面对面从当事人的神情上看到、言语中听到),算是一种变相的鸦片吧。不幸的是,它也像鸦片一样会成瘾,需要不断加大剂量;所以在法学院的第一学期(18年秋季)只上4门课,第二学期(19年上半年)就不由自主选了5门,第三学期(19年下半年)选了6门,其它活动与组织也参与越来越多,防范只有将自己榨干,才能将摄魂怪拒之门外;但负荷太重有时又会产生反作用,尤其到今年的最后两个月,似乎开始有加剧抑郁爆发之势。所以新的一年,可能需要开始重新寻找工作与情绪调节的平衡。

4) 描述今年遇到的一個让你想起就感到温暖的人?

林宝和袁宝当然都不能算今年才“遇到”,但姐弟俩真是我内心温暖的源泉。

5) 有沒有什麼時刻讓你意識到時間消逝,你會不會對此感到慌張?

无时无刻不在感觉时间的消逝:在法学院,身边的同学大都比自己小十岁左右,下课后他们兴高采烈讨论晚上去哪个酒吧,我盘算着还可以抓紧时间在袁宝托儿所关门前去图书馆看几分钟书再接他回家、晚上还要开车送林宝去上钢琴课;打开电脑上“写作计划”文档,发现自己还有那么多半成品草稿没有接着往下写,有那么多论文初稿没有修改投出去;甚至今天为了回答这个问卷,翻了一下过去一年自己在微信朋友圈发的照片,发现年初做的许多事情自己竟然毫无印象,难道真的是老了、记忆力衰退到如此地步;……

说不慌张是假的。但是与此同时,也感觉到自己的精神状况过去一年有所好转,所以可以安慰自己只是在“韬光养晦”。过去几年我的中文写作产出量较高,其实是因为抑郁症太过严重,到了几乎完全无法用英文写作的地步(真的是生理性的,一打开英文论文草稿的文档,就会头晕反胃想要呕吐),只能在母语中寻找慰藉;手头上有好几篇几乎已经成稿的英文论文,因为不愿意打开文档做最后的修缮工作,所以一直没有投出去(13年甚至有一篇已经被有条件接受的论文,主编给我半年时间让我做一点最后的改动,结果因为抑郁症发作,我切断了和对方的联系,那篇论文也就没了下文),今年终于开始感觉到自己可以重新投入到这些工作中,调出文档一点一点修改(虽然一次仍然不能修改太多,否则生理反应又会抬头)。其中从15年就开始酝酿的一篇论文“灯塔主义与中国自由派知识分子的‘川化’(Beaconism and the Trumpian Metamorphosis of Chinese Liberal Intellectuals)”,九月初居然写完投了出去,目前正在审稿中,不出意外的话接下来一两个月就能被接收。此外其它几篇论文也断断续续在修改,希望新的一年都能改完投出去。

6) 2019又被稱為「割席年」,在这一年,與朋友、親人、愛人保持親密,对你来说,是更容易还是更困难了?

和爱人、亲人、以及几位至交好友,关系一如既往。至于本来就是点赞之交的,切断联系并不可惜。

微信朋友圈用得少了,以往天天转贴和发表评论,19年基本上只发孩子的照片给老人和亲戚看;微信公众号也几乎没有更新。微博被关小黑屋大半年之后,连续炸了两个号,暂时没有注册新号的打算。远离国内的社交媒体,可能是当下比较明智的选择吧。

7) 相比一年前,你與身体的關係發生了什麼變化?你有更喜歡現在自己的身體嗎?

18年刚进法学院时,雄心勃勃想要恢复年轻时的身体。制定了在学业和孩子之外见缝插针的锻炼计划,加入法学院足球队每周集训,抽出周末时间去打院际比赛。结果18年十月份出了车祸,虽然死里逃生,但是养伤大半年,锻炼和足球赛全都泡了汤(当年院际联赛法学院夺冠,但我缺席了所有的淘汰赛,最后的夺冠合影也没法参加)。所以19年是以极其糟糕的身体状况开始的。休养了近半年之后,重新开始有一搭没一搭的锻炼,比起理想状态来说当然极其不满意,但是考虑到目前可以算是在慢慢爬出低谷,也就泰然自若了(然后开始暴饮暴食(并不。

8) 你喜愛你現在所在的城市嗎?你會如何描述你和她的關係?

不喜欢。13年搬到纽黑文,是我抑郁症的触因之一。我对美国大部分地区严重的种族居住隔离、城郊低密度住宅规划、街道对行人的极其不友好,有着极深的厌恶。纽黑文的walk score是68分,在康州已经能排到第二或第三,但相比纽约的89分,真是判若霄壤。刚搬到纽黑文的头几年,我隔三差五就要找个由头坐火车去纽约,不为别的,就为了感受一下身边穿行的人流,感受其中蓬勃的生命力。在香港的那一年,也对我的心理健康状况有很大帮助;但回到纽黑文之后,马上又出现各种状况。(我和爱人在其它绝大多数问题上心有灵犀,偏偏在这一点上有着不可弥合的分歧:我热爱嘈杂喧嚣的城市,她热爱安静无人的村郊。未来两年我俩都要上学术就业市场,到时究竟去哪个地方任教,又会是一个令我们头疼的问题。)

9) 過去一年,你能說出一個被他人改變的觀點嗎?

严格来说尚未完全“改变”,但受到过不同视角的触动和启发。一是近年在哲学界造成严重分歧与相互攻讦的跨性别人士权益问题(特别是跨性别女性是否应当和顺性别女性使用相同的公共厕所、更衣室的争议),我的观点一向比较接近trans rights一方、认为gender critical feminists一方(有时被前者蔑称为TERFs)的核心论证存在较大的破绽;但最近一些严肃认真参与讨论的gender critical feminists在网上遭到的铺天盖地的谩骂,却又让我感到不以为然,认为她们有若干具体的论述值得严肃对待却遭到忽视。

二是安乐死与残障人士权益问题;作为安乐死权利的坚定支持者,过去这个学期与一位长期参与残障权益运动的同学交谈,听她说起安乐死技术如何令许多残障病人遭到医生忽视(医生为了“甩锅”而或明或暗地怂恿残障病人早点去死),虽然并没有被她的论述说服,却令我注意到之前自己忽略的视角,今后思考相关立法问题时会对此多加注意。

10) 請填空:2019,__ matters

As always, justice matters.

11) 最後,能否分享你在 2019 年最常聽的一首歌、最愛的一本書、印象最深刻的一部電影或最大的一個腦洞?

前两天列过一个不完全书单。除此之外,这两天又读了两本小说,都还不错:Madeline Miller的Circe,以希腊神话中的喀尔刻为主角的女性主义故事新编;Lee Woodruff 的 Those We Love Most,讲一个家庭如何走出丧子之痛与婚姻不忠,重建爱与信任。学术类,最有意思的是Corey Robin 的 The Enigma of Clarence Thomas,从“黑人父权民族主义”的角度解读托马斯大法官独特的保守派法学;虽然其中有些论述并不完全令我信服,但思路确实非常别开生面,推荐给对美国司法政治及种族政治感兴趣的朋友。此外Bruce Ackerman的Revolutionary Constitutionalism是一项雄心勃勃的比较宪法学工程,也值得一读。

因为记忆力衰退,一时想不起今年都看过什么电影;只从最近看过的电影里挑,那就是Marriage Story。剧集倒是能够想起几部:作为《马男波杰克》的粉丝,当然不能不提19年播出的“第六季上半卷”(并热烈期待20年一月份就要播出的终结卷)。此外Netflix的Unbelievable(连环强奸案的受害者们沦入无人相信的境地),HBO的Watchmen(从种族矛盾的角度重新讲述超级英雄故事),都是今年的佳作。另外还在Netflix上看了CNN最近几年拍的一个纪录片系列《六十年代》、《七十年代》、《八十年代》、《九十年代》、《零零年代》,每部十集,从政治、经济、种族、音乐、影视等各个方面回顾美国社会过去半个世纪的变迁,令人感慨万千。