减字木兰歌

一篇关于木兰的幻想小说。——写在前面

大众口中所谓的木兰诗其实是南北朝时期一首歌的歌词。人们知道它讲了一位叫木兰的姑娘替父从军的故事,却不知这首诗最初的版本和我们今天看到的相去甚远。多年前,木兰歌的歌词被补充到了一万字整。从那以后,它的字数便一直在减少,并将一直减少下去。由此人们可以把这近两千年的时空分成两个阶段,一个叫木兰增,一个叫木兰减。在这两种时空交界的那年,世界上无甚大事发生,只是木兰歌首次变得完整,木兰也第一次离开生活了十六年的鹊华城。那一天,她盘起头发,身着碳色的破铠甲和紫色的香褶裤,把红绳子系在脚腕上,走过了鹊华城苍老的城门。她扬起白玉似的俏脸,望向天上芍药花形状的白云和身后马鞭草颜色的城墙,便觉得这注定是非凡的一年。此后,城墙上会出现一对始终无法对视的青年男女,历史会走进新的纪元,而木兰歌的字数也会越减越少。

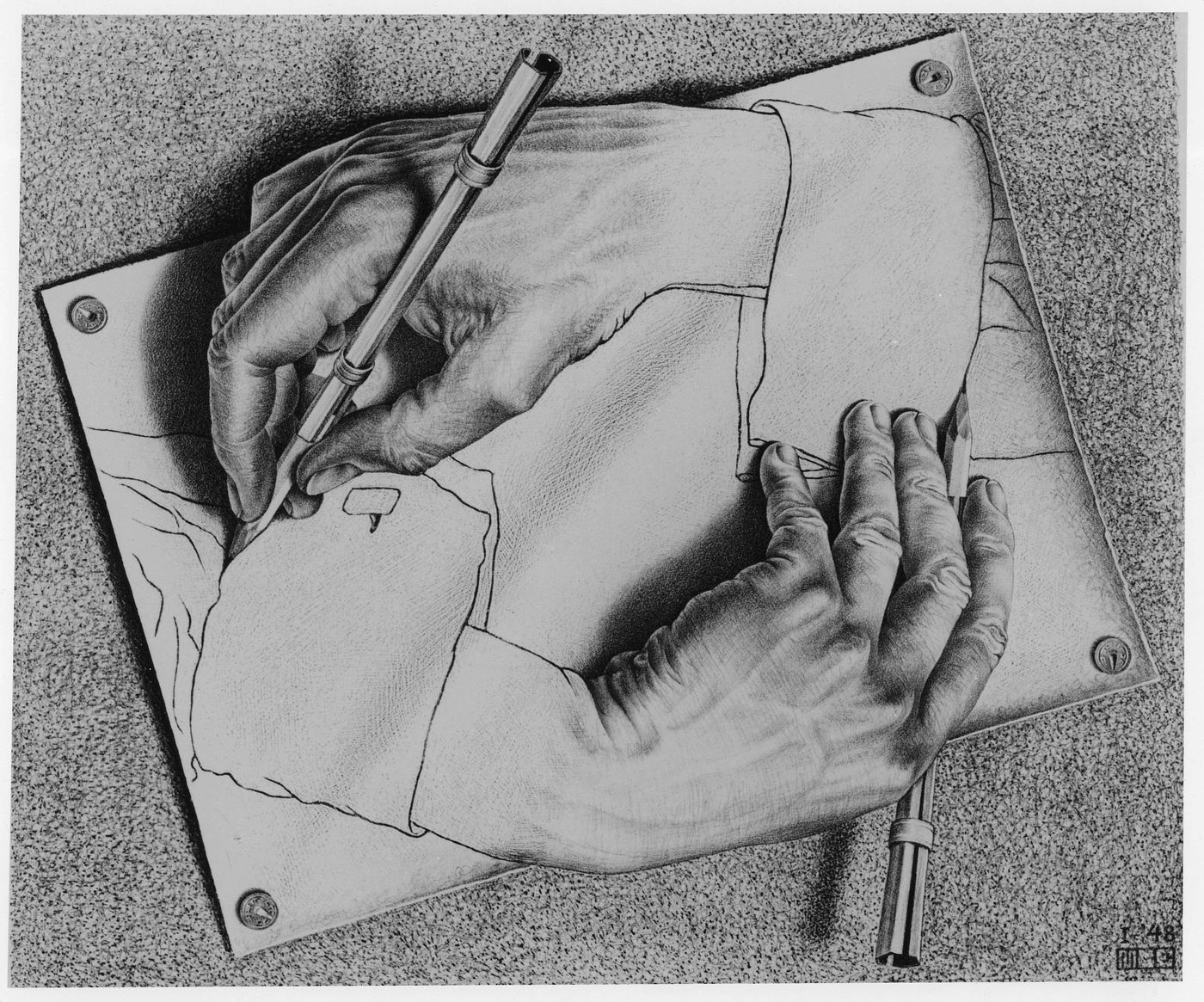

笔者在写作本文的时候,木兰诗全文减到了三百三十字,首句是“唧唧复唧唧”,末句是“安能辨我是雄雌”。笔者曾试图去还原文本,却无意间严谨地证明了木兰歌的减字过程是不可逆的。接着,他(此处姑且用他)又发现自己的证明也开始减字,进而又证明了对木兰歌减字不可逆的证明的减字也是不可逆的……半辈子的冥思苦想之后,笔者构思出来的所有证明的字数都减到了零。往好的方面想,这说明他的理论是正确的:一切和木兰诗有关的东西都在按照笔者所描述的方式走向消亡。往坏里想,这也等同于他这大半辈子的心血付之东流;自己人到中年,一事无成。笔者还曾试图破译木兰歌的曲调,并在努力了一年后彻底放弃。在他万念俱灰之时,木兰诗也减到了一个新的状态,全文如下:“唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。”

既然都“无所思”和“无所忆”了,之后便不应出现那一长串故事。所以,自诞生起这么多年来,木兰诗首次做到了逻辑自洽,而代价则是整首诗都变得莫名其妙。这一历史性的时刻与木兰走出鹊华门的那一瞬相差了整整一千六百年。当年她恰好一十六岁,不相信山无涯,没想过天地合,尚未见到不舍诀别的如意郎君。虽身着戎装,她还是美得像一朵四月风中摇曳的小百合花。木兰蹦蹦跳跳地向着远方的军营走去,时不时踢踢脚下的观音土,嗅嗅手中的狗尾草,吹吹面前的头发丝。她不知道战争是什么样子的,不知道自己的人生将在一座古墓中和音律牢牢绑定,也不知道自己是个活在诗中的女孩儿。

四百年前,木兰歌中记载那场战争的词句还未消失。始光元年,柔然可汗率六万骑兵入侵北魏,一路攻占了魏故都。好在援兵及时赶来,逼柔然兵退出了国界。事后,魏国的权力中枢痛定思痛,有了集结兵力北上复仇的打算。神鹿元年,征兵的指令传到了鹊华城,木兰的父亲木驴符合服兵役的条件。木兰女扮男装,替父亲加入军队,远征柔然。

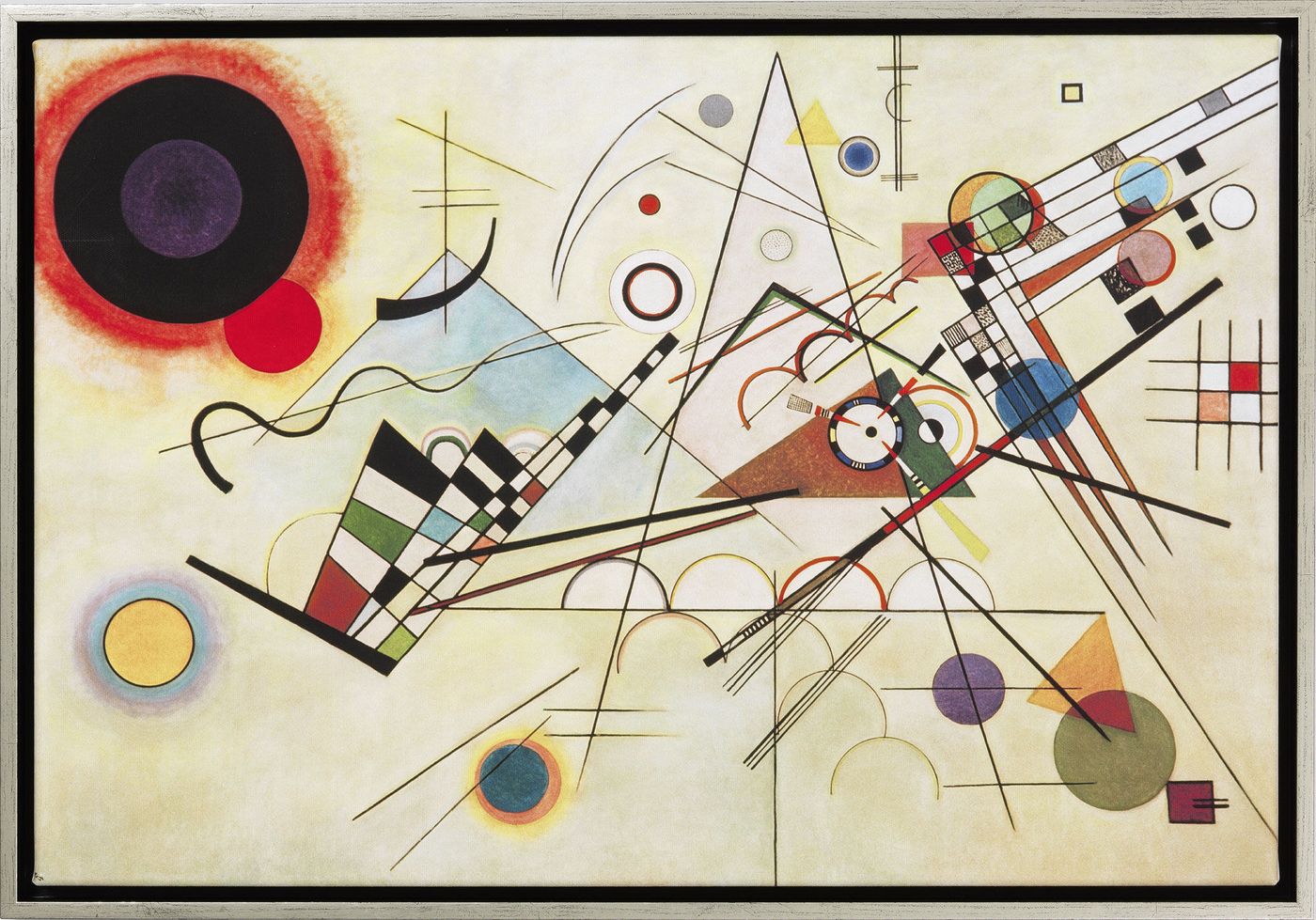

木驴是个长着一张女人脸的老男人,而且从来就不相信木兰是世界上最美的女孩。至于他为什么不去参军,有几种解释。一种是说他年老体弱,不适合征战;一种说他有严重的小儿痴呆症和老年麻痹症,并刚刚查出了宫颈癌,不方便参军。我们知道,木兰的女儿身一开始不为外人所知,而强征妇女入军又是从来没有过的事情,所以比较合理的解释应该是,木兰的父亲因为某些原因不想去服兵役,而一旦他不去,小儿子就得替他去。老两口为了保小儿子,让木兰装成男人上阵杀敌。当然还有别的说法,比如木兰根本没有父亲,是她自己想要去打仗,才造了一个爹的名字等。不管是哪种,这个老东西都不是什么好鸟,好在木兰不在乎。她的第一性征尚不明显,性别身份认同从未强过,也一直反对社会对女人的刻板印象。不过,她的脸颊白净美丽,身子柔若无骨,声音如三月山谷中的风铃,和部队里那些狗屎橛子似的士兵形成了鲜明的对比。后来,木兰告诉自己的战友她其实是一个美丽的姑娘,不仅是一个姑娘,还是一位空前绝后的舞蹈家。她的舞姿包含着欧式几何学的精要,可以醉人于须臾,可以杀人于无形,更可以在混乱的时空中,让一首生而伟大的长诗缩减到屁都不剩。

征兵半年后,天气开始由热转凉。木兰诗中的几个字突然消失了,而木兰所在的部队也完成了训练。大部队在一个阳光耀眼的日子里向远方发起了征程。那是一千七百年前的八月,行兵道还是破破烂烂的,道旁的草还是绿油油的,草里的蛐蛐还会在扎营的夜晚闹出些恰到好处的动静。木兰与其他四人(他们分别叫甲乙丙丁)分在了一个小组,几人之间互相以兄妹相称。他们每晚扎营后就载歌载舞,对险恶的前方报之以动听的歌。至于唱的什么,早就已经被删掉了。半个月后,他们一起以寻宝后勤兵的身份潜进了行兵道旁的古墓,却发现这古墓属于一个千年后的人。他们走入墙上画着无数美妙乐器的墓室,只见整个墓中只有个一尺宽的正方形朱红色小盒子。木兰小心翼翼地打开,发现那是一个黑色的厚圆片,材料轻盈而坚固。圆片上有无数细微的纹路,细看似曾相识,又仿佛从所未见。

笔者在研究木兰诗后最大的收获便是习惯了时间线的混乱。种种迹象表明,古墓的主人叫朱伯勤,生于大明嘉靖年间。时间的问题也在困扰着木兰。她读到了墓中作于未来的墓志铭,知道一千年以后有一个叫朱伯勤的人把自己关在了小屋子里,一关就是十九年。他用这些谜一样的日子彻底改变了世界音乐史的走向。更有趣的是,他也为木兰的故事而着迷,并试着破译原初的木兰歌。就在他自我囚禁的第十九个年头的末尾,他用那聪慧绝伦的大脑写出了木兰歌的曲谱,并为之欣喜若狂。他在满世界的春风中烧掉了自己的小屋和上百本典籍,并开始建造自己独一无二的墓室作为破译成功的纪念。在大墓完工的时刻,他把曲谱吞进肚子,然后躺了进去。这便是墓志的结尾。

木兰环顾四周,发现正四面体的墓室内并没有可以藏匿棺椁的地方。伯勤唯一留下的东西此时正在甲的手中。甲用食指划过黑色碟片的表面,一股冷气顺着指尖传到脑子,甲瞬间热泪盈眶,接着手指一圈圈划过碟片,嘴里唱出了一首没有节奏亦没有结尾的歌。木兰诗记载,甲是人类历史上第一部留声机。这个记录在十九世纪永远地消遁在了诗中,因为在那一百年,人们发明出了第二台留声机,而且他们开始认为,一个理性的人无论如何不应该变成工具。

墓室里的留声机并不能让木兰意识到这诡异的建筑有把人变成器具的魔力,但留声机里唱出的古怪声音可以让她感受到来自未来的男孩的善意。木兰闭上了双眼,认真听着这千年以后的律动,渐渐的,她的眼睛里居然出现了画面,那是她与这神奇古墓相遇的经历。她看到了一个正三棱锥形状的巨大建筑出现在行兵道上,这说明大部队已经出发三天了。建筑很雅致,外墙上刻着:XXX之墓(被减掉);这个建筑消失于第二天的清晨。隔了一日,古墓再次出现在了行军道的东侧,只不过这次是一个立方体。几个士兵凿开墓墙,钻进墓室,然后随它一起消失在了下一个黎明。谣言开始在军中传开,说此墓是大凶之兆,军队将有血光之灾。将军派人严惩造谣者,并封锁了神秘古墓的消息。再过一天,运兵道的东侧又出现了一个正八面体的大房子。长官再次请了几个士兵进墓探秘并允以重金,可结果和上次没有任何的变化。接下来的三天,奇怪的建筑都没有出现,部队行进顺利。关于建筑的种种消息传到了木兰那里(木兰首次在记忆里看到了自己,很是兴奋),于是她知道,古墓一日以后将再次出现,因为在八之后,下一个存在的正多面体的面数,是十二。在木兰看来,这行军路上的不速之客比杀柔然人有趣得多,甚至比鹊华城里的亭台楼阁也好玩不少。既然活在诗中,生活务必刻刻保持诗意。于是她请求上司,让她所在的小队进墓探险。他们发现的宝物当尽数充为军费,以助魏兵讨伐夷狄。

笔者经过对木兰诗的多年研究,终于变成了当时(此时)最了解朱伯勤的人。然而这种状态不会持续很久,因为诗中的所有事物都逃不脱消失的命运。笔者固然知道这些,却不后悔这半辈子的辛苦。他愿意付出一切,只为与世间最伟大的灵魂相遇一秒。在那一秒内,笔者读到了伯勤波澜壮阔的一生。他是一个全才,却罕有欢乐的时光。自其父亲因劝谏皇上被削掉王位并遭到囚禁的那天起,伯勤便发誓与整个王朝脱离了关系。此后,贯穿他整个人生的,除了数学和音乐世界里面的五彩斑斓之外都是寂寞的漫漫长夜。伯勤在独居的第一年内曾无数次问自己一位落魄世子的人生意义究竟是什么。在孤寂而无助的夜晚,十五岁的他会抬起头看向天空,无论那里是璀璨星空还是鹅毛大雪。他会回忆起父亲尚在身边时那些宝石一样的岁月。老郑王总让伯勤坐在他腿上,打开先贤写的书一句一句念给他听。伯勤最喜欢汉代奇才张小柽写的书,那里面有算历法的公式,有复杂的数学定理,还有制造巨大计算机器的方法。郑王鼓励伯勤要努力学习,或以赤诚造福百姓,或以奇智启迪后世。伯勤想让父亲为他而骄傲,便立志当一个小柽那样的人。然而不久后父亲卷入了政治漩涡,无法再与他相见;他摒弃了所有的志向,窝在一个被层层栅栏包围的屋子里,像一只被遗弃的臭袜子。

与伯勤不同,木兰的嘴角总是上扬的。她通过回忆看到了自己首次见到巨大的正十二面体的场景,兴奋地再次跳起了回忆中的舞蹈。那是一个翡翠一般的秋日,风中满是烧羊皮的味道。木兰五人身着便服,随着行兵道上鞋底冲撞地面形成的鼓点尽情舒展着四肢。他们身后的正十二面体由十二面一尘不染的五边形大镜子组成,每一面镜子里都映着五人在接下来的一个月内将要跳的舞。最顶上的一面播出着一个月后那场针对异族的血腥屠杀,而此时,五人丝毫看不见前路的困苦与惨痛。他们各代表欧氏几何学中的一条公设,正在用舞蹈跳着毕达哥拉斯定理的证明。证毕的瞬间,一面镜子猛然破裂,巨大古墓的墓道赫然展现在木兰的眼前。五人相拥、雀跃,然后发疯似的跑进了这注定会相遇的正十二面体。

伯勤第一次把匕首刺进胳膊的时候,还完全没有给自己建造一个跨越时空的古墓的想法。不过,他确实有了提前结束生命的打算,也发起了第一次大胆的尝试。那天他通过实验证明了五度相生法并不能形成好的和弦,这意味着自己之前设计的乐器全都是极其不完美的。他用刀子挑断了废了老劲儿编成的琴弦,烧掉了世间仅存的广陵散曲谱,甚至连他耗时一年复原的箜篌也没能幸免。最后,他用利刃切割破了自己胳膊上细嫩的皮肤,看着鲜血染红麻黄色的内衣,竟没有丝毫感觉。他以为自己永远也不能变成张小柽,觉得自己的父亲可能已经被嘉靖整死了,觉得发明音律的那些所谓先贤都是蠢蛋,觉得这个世界大概是所有可能的世界里面最糟糕的那个。

古墓外的木兰发现,正十二面体的内部有一个正八面体房间,再里面是正六面体,最内是一个不大的正四面体,这应该就是主墓室了。他们推开石门,发现墓室里居然是亮堂堂的。一组光学仪器将阳光引入,使得墓室正中央的一尺宽的正方形朱红色小盒子清清楚楚地展现在木兰眼前。她小心翼翼地打开,发现了这张神秘的黑色圆盘。木兰眼中的回忆戛然而止,于是她睁开眼睛,看到墓室门口出现了一个身着华服,风度翩翩,眼神温柔,面露笑意的男孩。木兰凝望着他微微张开的嘴唇,擦了擦眼角刚流下的泪珠,随他一起轻轻笑起来。她知道这就是墓主人伯勤,因为她已经开始在慢慢破解这首歌中的秘密了。她明白,两人的相遇是命中注定的奇迹,也是彼此存在的意义。

笔者清楚,尽管这个世界中充满了不确定,木兰依然断无可能见到一千年以后的伯勤。事实上,伯勤从来不会身着华服,眼神中也罕露笑意。他长着高高的颧骨和鼻梁,眉头总是紧皱着,目光更是犀利无比。同样,伯勤也注定无法见到木兰,因为他明白这样美丽、圣洁而充满故事性的姑娘只能出现在歌里。在那个疯病发作后的夜晚,伯勤梦见了身着百褶裙头戴金丝簪的木兰,木兰告诉他,一个落魄的王子会改变世界音乐史的进程。早上伯勤从睡梦中醒来,擦干满地的血迹,清理掉一屋的乐器残肢,开始为上千字的木兰诗谱曲。笔者了解到,伯勤开始谱曲后,便再也没有发过狂病。他深深陷进了这个神秘姑娘的世界里不能自拔。每当他用自制的古琴弹出那一连串没有节奏也没有结尾的音符时,便能看见一个眼睛如夜明珠,发丝如玄铁剑,笑容像协奏曲的姑娘。她手里持着一把休止符形状的刀,却没有丝毫杀气。她必须是一个聪明又孝顺的孩子,是全世界最美的女孩,是故事中唯一可以破译墓室中密码的人。这样,才不枉了他们跨越千年的胡闹。

谱曲的过程中,伯勤发明了定音器,把积分号印刻在了所有未来将诞生的提琴上,用空闲时间搞清楚了不同进制之间的关系,甚至证明了圆周率的超越性。他觉得自己离小柽愈来愈近了,便逐渐放弃了拿小匕首划自己的冲动。朱伯勤看着字数日益变少的木兰诗,不禁可惜起来。于是,他在曲子即将谱完的时候,做起了和笔者一样的事情——追溯木兰诗的原文。

伯勤是不世出的奇才,所以他从诗中追溯到的信息远多于笔者。在他意识到木兰诗的减字无法避免后,决定把他送给木兰的歌的长度延展到无穷,以抵抗这命定的绝望。而冢内的木兰也发现那黑色碟片中蕴含的音乐绝然无法结束。她仔细聆听那时而和谐时而杂糅的音符,眼睛里仿佛看到了雄伟的城墙,水草遍布的护城河,岸边的太湖石,石头上坐着的笑语盈盈的少女……她猛然睁开眼睛,吃惊地盯着那令人沉醉又心悸的碟片,一时竟无所适从。

木兰明白,伯勤了解她的前世今生,并用这横亘在行军路上的怪异墓穴把这份厚礼赠送给她。她含泪听着士兵甲口中唱出的惊世骇俗的曲子,看到自己颤抖着砍下了柔然人的大头。杀人时她哭得很伤心,她不知道为什么要这样,茫然无助如十五岁的伯勤。木兰面对着汹涌奔来的士兵,不由自主地跳起了落魄王子为她量身定做的舞蹈。她的双脚灵动轻巧,纤瘦的身子在刀光剑雨中来去自如。她手腕上下翻飞,柔然兵的手指便断成了一节一节的,红彤彤的肚肠流了一地。若是她依然记得哪五个基本动作代表着欧氏几何中的五条一般公理,那么她会明白,她此时已在战役中写完了半部几何原本,而每一个定理的证成,都伴随着一颗圆滚滚的大脑袋的落地。她放声大哭,手中的刀却像失控了般越舞越快。那几场战役让木兰名扬四海,策勋十二转,赏赐百千强,却给了她挥之不去的苦痛。墓中的木兰还看到了衣锦还乡的一天,看到自己站在秋日的城楼上,盯着远处已经变成红色的两座小山,试图在几何证明的阴影中找回生活的诗意。

在一千年后的大明郑王宫前的小破屋中,欣喜若狂的伯勤正准备把他认为无比诗意的成果告诉脑海中无助的女孩。在他眼里,什么三分损益什么五度相生都是鬼扯。一个八度应该被等分为十二份,这样才能赋予每个音同等的地位,才能让和弦真正和谐,才能让调式切换自如。相隔一个八度的两个音震动频率相差一倍,较低的音的琴弦的弦长是较高的音的两倍。如果想让这十二个音平均分布,那就要这十二个音的弦长成等比数列。如果我们设黄钟正律的弦长是一的话,那当它乘以十二次公比,长度便会翻倍,音便正好变到了黄钟倍律。而这乘的十二次公比,就对应了一个八度内的十二个音。伯勤知道,一旦自己求出了这个公比,那么木兰的预言就会实现,世界音乐史将彻底被改写。不过,在计算这个数字的时候,每精确一个分位,都至少要进行两组十二次的连乘;随着小数位数的增加,计算难度也是指数级的增长。伯勤看着身后空荡荡的皇宫,看着古墓中逐渐认出这个数字的木兰,下定决心用接下来的十九年变成世间最优秀的数学家。他将造出一个法力无边的大算盘,算出恼人的公比,然后把这个伟大的数谱成一支美妙的乐曲,以讲述他脑海中来自鹊华城的曼丽少女的传奇故事。在接下来十九年漫长的孤独中,他还会把《几何原本》翻译成一本杀人舞蹈集,把《自然哲学的数学原理》改编成一首关于万物的长诗,把《无穷小分析引论》谱写成一首难听的歌,把那个大算盘造成一张可以折叠的床,然后不停亲吻那个玄而又玄的数。通过数字,伯勤仿佛吻到了木兰滑嫩的双唇,一对普通的嘴唇,有一点凉,也有一点辣。

笔者发现,当木兰通过乐曲明白属于自己的诗无法逃脱减字的命运时,她如千年后的伯勤一样敏锐地察觉到了这一切中蕴含的蹊跷。她知道伯勤终究是一个木兰诗中的人物,木兰诗又因伯勤所谱的曲而得以存在。更奇怪的是,当她记下回荡在墓室里的古怪音乐后,发现这首曲子竟可以表示为那数字的十二进制。这曲子中包含着木兰所有的回忆以及未来将要经历的事情。伯勤知道木兰会明白这些,也会经历他的困惑。然而除了努力工作外,他没有任何为她答疑的方法。后来,伯勤造好了那台可以进行二进制运算的巨型算盘,并将那个公比算到小数点以后二十五位。同时,他还证明了公比的超越性与其各个分位上数字的随机性。这也就意味着,这是一个永无止境的数,是自己的大算盘无论如何都无法精确算出的数字,亦是一个可以包含他想知道的一切的数字。那漫漫无边的序列中,一定会出现大明王朝的寿命,会出现此刻世间人口的总数,会出现你能说出的任何数字组合,亦会出现整首减字木兰诗,无论它减成何等样子,无论我们采用哪种编译方法。在此起彼伏的算珠碰撞声中,伯勤有了一种逃进数里的冲动。他感到世界上的一切其实都可以被最简单的事物所包含,也都要回溯到那最原初的一两个符号。在这个注定减字的世界,木兰诗,伯勤的歌,以及这个可怕的数形成了一种神秘的三位一体。属于他们的迦南之地,便是一片轰轰烈烈的减字之后的空空荡荡。

在算珠和墓室内士兵甲的合奏中,伯勤、木兰和笔者同时体会到了减字定理的威力。他们似乎看到了伯勤望着屋旁的栅栏,喃喃说道,就叫她“栏”吧;他们还看到木兰和她的三个战友爬出古墓,踏上了远征柔然的道路。四个人冲进敌人的大帐篷,跳起了早就了然于胸的象征着非欧几何的屠戮之舞。就在柔然这个民族逐渐消失在华夏大地上的时候,伯勤又预感到未来的自己将研究出比张小柽更精确的历法,预感到自己将造出前无古人的巨大管风琴,预感到自己创造的舞步被天下人学习,预感到自己亲手为地球标画经纬,预感到自己恭迎父王回宫,把近些年那些伟大的成就一一讲给他听……然而辉煌总是短暂的,当木兰衣锦还乡,成为鹊华城的大英雄后,便再也不可能第二次踏入这个城池了。在次年与宋的战争中,她手持一部留声机,与乙、丙、丁冲在最前面。她柔软的长发被暴雨打湿,略显破旧的香褶裤被尘土染黄,布满铁锈的铠甲被一支支呼啸的箭穿透,汩汩的鲜血随伯勤的热泪一起落到干涸已久的大地上。朦胧中,伯勤看到自己吞下木兰歌的曲谱躺进墓中,看到辽东的女真人闯进了关内,看到日本人开着飞机杀入了鹊华城,看到我们人类逐渐被压缩进一部算盘,看到远处的太阳正在向着一个黑点无限靠近……

木兰诗是一首一直在减字的叙事长诗,而笔者是一个把半生都倾注在这首破诗身上的妄人。在笔者发现他们的时候,伯勤是一个尚在王府中学习诗书礼乐的翩翩少年,而木兰是一个急于摆脱老父亲木驴的美艳女孩儿。他们一起肩并肩坐在鹊华城的墙头,想不出这破破烂烂的世界中,除了阿谀奉承,除了政治阴谋,除了连年战争,除了让女儿去送死的父亲之外还能有什么值得被铭记的东西。那时的鹊华城苍白而无力,夹在风中的黄土拍得两人脸颊直生疼。他们眯起眼,看着远处荒草和脏河身后隐隐约约的小山,从此变得喜爱上了沉默中的诗性。

后来他们都逐渐明白,在无边的沉默中,那个包含着无限的数字终究要被一个简单的数学符号所表示,整首神秘又不确定的木兰诗都注定会变成“一纸空文”。不管怎样变化,他们都会因相隔千年而无从相见。

唯一幸运的是,在这个建立在无限坍塌的世界里,两个旷世奇才是无论如何无法剥离开的。木兰和伯勤也都知晓,不管他们将缩往何处,对方都是自己前世唯一的冤孽。就凭这一点,笔者也要在千年之后用尽半生的气力,像刻墓志铭一样一笔一划地写下他们之间转瞬即逝的无趣故事。他知道,这是他必须要做,也唯一能做的事。

多年后,当世界上最后一个知道这首诗的人行将就木奄奄一息的时候,他早就忘了自己曾经历过多么令人神往的事情,也早就忘了自己其实就是那个籍籍无名的笔者。那时的世界已不再诗意,世间仿佛不曾有人懂得那千年前的无事生非。笔者睁开一只浑浊的眼,将慈祥而安宁的目光(此生最后的目光)投向了身旁的怪异留声机和屋外的栅栏,微笑着喃喃道:

“唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧,唧唧复唧唧……”

李借之

2020.8.21