新冠疫情下“照料阶层”的更大风险:基于项飙《从链式反应到网格反应》的思考

前几日,牛津大学人类学教授项飙发表了一篇关于本次新冠疫情防治中国家治理和流动经济挑战的文章《从链式反应到网格反应:SARS和COVID-19流行期间的流动与限制》。文章对比了SARS和本次新冠肺炎期间政府在防控传染病——尤其是限制流动性(这里主要指地理、工作等横向层面的社会流动性)——方面的相同点与不同点,并指出了中国乃至世界社会流动性大大加强后政府与社会各界所面临的治理与经济挑战。

文章认为,SARS期间的防疫实践以链式反应(chain reaction)的方式施加效果,其造成了农民工这一阶层的大量经济损失与社会污名化,而这种链式反应的基础是社会某些特定阶层的流动性。相比之下,本次中国的新冠防疫实践引起的是网格反应(grid reaction):由于社会各阶层的流动性都史无前例地增强,国家只能采取将居住区、片区、城区乃至省区网格化的措施,采取总体动员的方式,对人口加以“限流”和监视。同时,文章指出,网格反应可能造成几大危害,首先是网格内外的社会恐慌、焦虑、冲突和基于地域的污名化,其次是弱势群体(如病人、残疾人等)受到流动性下降影响后的生活困难,而第三则是经济方面的负面影响以及与此相关的,工作依赖流动性的人员所承受的风险与经济损失。

文章的最后一段可以说发人深省:

在中国社会变得更具流动性时,对风险的应对却显得更加粗糙和笨拙。怎样才能以一种更加可持续、更加公平的方式来组织流动经济?这是未来几十年里研究人员和政策制定者面临的根本挑战。

鉴于笔者的主要研究兴趣正好涉及流动经济与劳动相关的问题,笔者将基于项飙教授的文章,随意谈谈本次疫情中流动性与公平的辨证问题。

一、流动性是否被限制了?物理与信息流动性

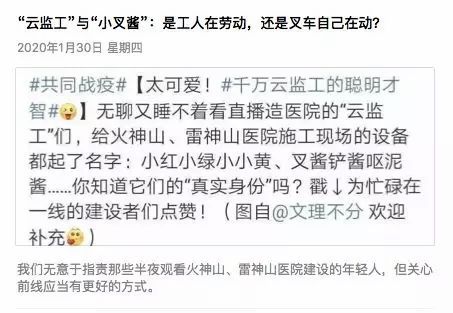

项飙教授在文中谈到全社会全阶层流动性的停滞,或曰“全面制动”。在很大程度上,这一论断没有问题。不过,如果我们将流动性的涵盖范围从物理扩大到信息,我们或许能让这一论断更加丰富一些。新冠疫情期间,全国停课停工,正常的社会与生产秩序,乃至经济,都受到极大打击。然而还有一些社会部门能够利用高新技术维持基本的运作:在城市里,学校采取了网络授课的方式,在最大程度上努力解决至少一部分人学习需要;许多公司也利用直播平台、网络会议平台等工具组织居家上班,减少停工带来的负面影响;甚至涉及全国党员干部的大型会议,也是通过直播的方式才得以进行。这样的情况也使得直播和在线教育等行业迎来了(至少是短暂的)有利发展条件。

从以上这些现象来看,物理的流动性固然被限制,但高新技术促成的信息流动性在某些方面并未被限制,这在一定程度上缓解了物理流动性受限所带来的负面影响。但这样的信息流动性是以什么为基础的?从科学、技术与社会(Science, Technology and Society / Science and Technology Studies)的角度来看,技术的应用必然有其背后的社会系统的支持,而表面看来应用场景皆为虚拟的高新信息技术,背后所需要的是各种维护、照料技术,促成技术可用性的人员。最基础如网络的服务器与信号基站的运营监测,更明显的如电子设备等硬件系统的维护与维修,乃至顾客被迫宅家时扔能把饭送到的外卖小哥,无一不在信息与物理的连接点上,冒着疫情的危险勤勤恳恳地工作,利用自己的物理流动性来维持信息高度流动性,缓解社会其他人员物理流动性受限带来的负面影响。

二、流动性的“再发现”:一切要靠人

让我们暂时抛开信息流动性,回到物理流动性的限制本身。项飙教授在文中提到的网格反应,乃是全社会全阶层大规模动员的结果——也有许多网友认为,这是我国制度优越性的体现。然而这样大规模的动员又是靠什么完成的呢?

封城隔离,需要大量人员在交通要道、公共场所进行监督,对小区的家家户户进行排查、检测,发放许可证,定期清理垃圾,运送食物与生活必需品,还要维稳。所有的这些活动,都依赖大量的人力资源,这些人力资源中有些是党员干部,有些是志愿者,更有许多是普通的雇佣工人乃至流动经济下的工人。在这里,最极端的例子莫过于火神山医院的修建:一个最有名的集体隔离治疗场所的修建居然要靠流动性最强的农民工来完成,而修建完成之后农民工却被“挥之即去”,甚至被拖欠工资。

以上案例最吊诡的地方在于,所有限制物理流动性的社会工程,靠的都是具有流动性的人。如果我们抛开封城、隔离等操作中的混乱与不如人意,也不质疑封城、隔离等操作的的初衷与目的,我们甚至可以说,为了保护多数人在疫情之下的安全与健康,我们增加了少数人的物理流动性,将他们置于危险之中,甚至还一味要求他们牺牲,没有给予他们应得的关怀与回报。

三、风险的不平等分配:对“照料阶层”的关怀

以上两个案例,不论是高新科技还是封城、隔离,都可看作本次疫情之下的社会工程,前者减小物理流动性受限的负面影响,而后者则保证物理流动性的限制可以落实。然而,在这些社会工程的实施离不开社会中某些群体的支持,一部分人,尤其是处在物理与信息连接点上的工作者,流动经济的从业者,农民工,以及志愿者,则承担了这种责任。如乌尔里希·贝克和茱蒂丝·巴特勒分别在《风险社会》和Precarious Life中所述,风险和危险性(precariousness)普遍存在于社会中,但其分配却仍然遵循已有的政治、经济和文化结构。

在本次疫情中,上述群体为了使得针对社会总体的抗疫措施顺利实施而承担了更多的风险和危险性,然而他们的贡献和风险却因种种原因无法被充分认识:处在信息技术物理节点上的工作者和从事高新技术支持的流动经济生意的工作者因社会将关注放在技术乃至机器本身而成为“幽灵工人”(ghost worker),而志愿者、农民工则甚至连该有的经济回报都难以确保获取。

笔者能想到的另外一个描述这类高风险却隐身的群体的说法,是人类学家David Graeber提出的“caring class”。国内有一些著作将其翻译为“关怀阶级”,但我却始终觉得有些别扭——这个群体明明是最缺乏关怀的啊!我宁愿将其翻译为“照料阶级”,也即那些负责“照料”机器,“照料”程序,“照料”社会工程,每日必须围着这些对象团团转,保证其正常运作的群体。严格地来讲,用“阶级”来定义这个群体并不合适,因为它包含的社会阶层太过广泛,尤其是在当下高新技术无孔不入、社会工程的牵涉面越来越广的情况下,能够被纳入“照料阶级”的社会群体越来越多。而如上文所述,这样的群体,由于仅仅是“照料”机器、程序和社会工程,往往会被主流社会和媒体的眼光忽视——在很大程度上,这正如抚育、家务劳动等“再生产劳动(reproductive work)”总是被忽视一样。

说到这里,我想我可以从一个角度简单回应一下项飙教授文章最后的问题了。如何能以更可持续、更公平的方式组织流动经济?政府乃至全社会需要对上述因对流动性的依赖承担更多风险的群体加以更多物质和精神层面的关注与关怀。当然,知易行难,这点讨论并不足够细致或深入,也暂时无法解决实际操作中的问题,权当抛砖引玉了。