【富士康連環跳十週年專題】訪潘毅(上篇):「年年我都有遺憾」

編按: 富士康連環跳事件已過十年,它影響自殺的員工及其家庭外,還深刻地影響了關心工人、拒絕遺忘這一慘劇的學者、學生。 蹲點訪問了關注中國勞工狀況的學者潘毅。回想當年的連環跳事件,她依然覺得「年年都有遺憾」:「人的心理狀態,同社會大的環境結合的複雜關係,我覺得我自己還沒理解得很好,這是一個虧欠」。 2010年富士康連環跳事件發生之後,潘毅組織學生到富士康進行調研,當年的調研影響了一批學生的學術道路。對潘毅來說,當時縈繞心頭的問題是:為什麼年輕人會自殺?公司提供的「心靈脆弱」的解釋無法說服她和身邊的學生、學者,於是他們決定去看一看,去理解工人自殺、理解中國的壟斷資本主義給工人造成的傷害。 十年過去,富士康工人怎麼樣了?順著富士康連環跳的話題,我們和潘毅聊了聊富士康工人工作條件的變化、服務行業「零工」的勞動狀況,還有她有關職業學校學生的研究課題。最後,我們聊到工人反抗的可能性,以及工人運動和學者、學生的之間的複雜關係。 訪談分上下篇,上篇圍繞富士康事件,下篇討論零工狀況、職業學校學生和學生與工人運動的關係。

富士康十年

蹲:今年是富士康連環跳事件發生的十週年,請問您當年(2010)在了解到富士康發生這樣的事情之後是處於一個什麼樣的狀態?之後您和您的學生做了些什麼?

潘: 2010年的5月4號,我和北大清華及其他大學學生組織了一個到北京「二七機車廠」的探訪活動。活動的過程中大家提起最近的新聞報導:南方的工廠富士康出現年輕工人自殺的情況。由於我們離得很遠,開始沒有做任何調研的工作,只是看新聞。

但那次五四活動的意義是重提北大的精神,即大學生支援工人。當年鄧中夏(編者注:鄧中夏,北大學生,五四運動發起人之一,1922年組織長辛店鐵路工人大罷工)在長辛店高度地介入、支援了中國的工人運動的。五四一代的大學生自我要求想去連結工人運動,或者是支援工人工作。在探訪的同一時間又發生了富士康這個自殺事件,對很多學生,包括我自己有一個比較大的震動:為什麼會出現這樣一個事情,為什麼我們完全理解不了呢?出現了這樣的情況後到底有沒有人去做研究呢?有沒有人為這些自殺工人去發聲呢?

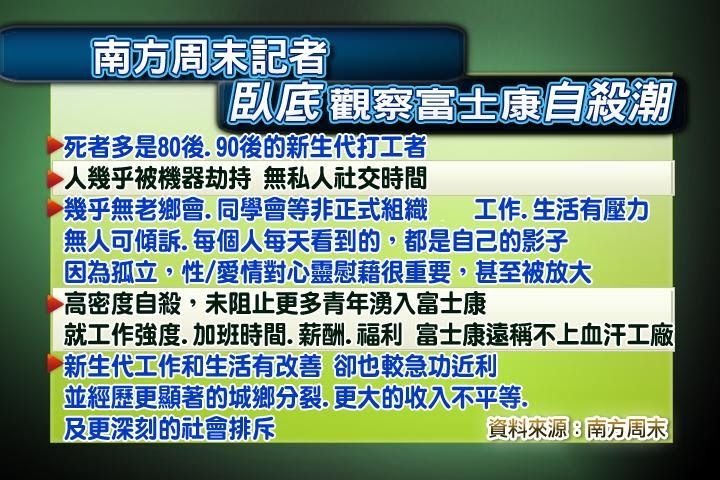

我等了一兩個月之後當然是沒有的。不但沒有,我們還發現富士康請一些世界著名的心理學家和精神病理學家,他們解釋說富士康的工人自殺是因為新生代農民工的心理狀態非常之脆弱,是他們吃不了苦,不可以和第一代父母輩的吃苦耐勞相比較。他們甚至還會不停地強調,他們住富士康的宿舍有冷氣,廠區有泳池、咖啡室。

我們在媒體上看到工人一個又一個自殺,又見到富士康會請這樣一些精神病理學家出來講這些話,覺得一定有很多問題卻完全不知道具體情況,很著急。

因此七月中暑假的時候,我們就招募了接近有80多個人義務參與調研,學生分批去了富士康不同的廠區。那次的調研對於國內的大學生來說是一個很好的學習機會,他們平時是沒什麼機會去工業區,更加不用說去了解,去到才知道原來富士康在國內是有請超過百萬人,富士康廠區小的都有四五萬人,大的都超過十萬人。那是第一次那些大學生去一個大的工業區做調研,我也是。以前我的研究都是小廠不是大廠,所以就是這樣一步一步走進去接近富士康的工廠區,和工人聊天,想去了解工人自殺的原因。

蹲:你們當時主要做了些什麼呢?

潘:有做問卷、田野的觀察,也有訪問。除了國內的學生有興趣之外,香港的學生和台灣的學生也有參與,他們知道我們要去富士康做調研之後特地飛過來。那個精神很好:兩岸三地的大學生和幾個老師都想去認識在資本主義之下,一個大的工廠怎樣製造了一個個工人的事故。

蹲:那次調研的目標是去理解富士康工人的生存處境嗎?

潘:富士康不單單是富士康,而是中國已經捲入一個資本主義大的經濟裡面的縮影,所以不僅僅是理解工人處境。

以前我們知道中國一改革開放就吸引了很多外資,那些廠都是很小的,幾百個幾千個人,到後期有幾萬人。富士康用一百萬人作為一個單一的工廠出現是很有象徵意義的,代表著中國的資本主義的發展已經進入了一個壟斷的時代,代表著它壟斷著整個市場。就算蘋果不斷得知工人自殺,它都沒得選擇,必須依靠富士康去做生產。富士康加快了蘋果的代際替換,新的產品可以幾個月幾個月就換一次嘛,但這種消費的模式導致了需要將千千萬萬的工人都放在同一個工廠去做非常高強度的勞動。因此我們當時的調研有兩個目標,一個是為富士康的工人發聲,討回公道;第二是通過富士康這件事令到更多人認識,中國資本主義已經走到壟斷的時代,這個壟斷的時代會讓工人出現很多反抗。

蹲:2010年之後富士康還有這麼集中的自殺事件嗎?

潘:的確是減少了,減少了的原因是富士康做了很多排查的工作:你去面試時公司先量度你的心理狀態,如果他發現你的情緒不夠穩定就不請你。廠區裡面還設置關愛中心,本來工人要去求助,但關愛中心在24小時之內就通報上去,然後通知你的父母將你接走。我覺得富士康將內部出現的問題外化到整個社會、家庭,它不需要承擔後果。

蹲:它當時自身有沒有改善工人的工作條件?

潘:有見到它鋪了一些網,讓你跳下來的時候跳不死啊(笑)。第二就是SACOM(大學師生監察無良企業行動組織)連結其他國際消費者運動的力量,逼迫富士康相應地提高工資和勞動保障。到最後它保證給員工簽合同、買社保,另外逼它重新檢視工會政策:工會以前都是找自己人,後期它會真的下去生產線令工人有投票權。在這些方面是有所改善的。

蹲:經過這十年,不只富士康,其他的工廠,無論是政策上也好或者是工廠也好,有沒有什麼地方有改變的?

潘:富士康2010年工人被採訪的時候每個月工資是900元,加班之後就是1000多元,到2013、2014年之後工人工資是2、3千元,這些表面上的證據是說明有進步的。同時我們也要看到,表面的工資增加了,但是工人消費壓力也變大了,社會總體消費水平提高,引導很多慾望出來。再加上這幾年深圳的住房壓力不斷上升:由於所謂的舊區改造,城中村翻新,這些城中村被私人資本去翻新了以後價格就會增加,工人的租房壓力也就增大。

富士康之前那個宿舍和那個食堂,食堂是免費的,現在的話要一個月給幾百塊餐補,你可以在食堂吃飯,但在裡面吃飯等於你要用錢了。以前很多工人可以住宿舍,但現在是越來越少的了,減少了宿舍的供應也因為大部分自殺是在宿舍發生的,富士康不想自殺在廠區裡面發生。

除了工資,他們的工作的時間還是差不多,2010年的時候每天都會有12個小時,現在就10個小時。以往富士康只能找到職業學校的學生工的,但近幾年富士康很多地方的廠區都在用派遣工。它自己不請,找其他第三方去請,派遣工就和它沒有直接的僱傭關係,這個情況近幾年有惡化。

蹲:近幾年我們都會聽到工廠有自動化的轉向,這一點有沒有體現在富士康呢?

潘:富士康的變化不明顯。它曾經說過自己會用一百萬的機械手去替換工人。其實可以機械化的部分他已經機械化了,但是大部分都機械化不了。因為蘋果款式轉換太快,只能靠人手去完成生產任務。富士康工人數量減少了是因為工廠移了去其他國家,而不是因為機械化。

蹲:富士康連環跳事件在勞工史上的意義是什麼?

潘:它是一個重要的轉捩點來的,那個轉捩點讓全世界知道,中國的資本已經走向一個壟斷資本的時代,工人用激烈的方式去反抗。

之後都出現了大量的罷工、堵路抗議等。不是說2010年之前沒有工人的集體行動事件,但2010年之後這個數量不斷增加,它代表著進入資本壟斷時代後中國的勞資矛盾加劇了。這樣的情況下中國工人自殺,是讓你看到他們無依無靠;如果沒那麼極端,能引發公眾關注的就是發動社會運動。

還有一個意義就是測試所謂中國工會的立場。當這麼多工人自殺,富士康工會是缺席的。他們在媒體上沒有發聲去指責富士康或者保護工人,也沒有做調研。當時學生跟了田玉跟了三四個月都很少見到工會去看她。後來的很多工人的集體行動、爭取權益,我也不見到中國工會有一席之地。

如果2010的我們都還對工會有很大期望,那麼富士康連環跳事件就讓大家不抱希望。

你反而會見到工人還可以依賴的就是一些大學生了。大學生還是願意伸出一個支援之手,不然的話工人們真的沒有其他人可以依靠了。

富士康在其他國家

蹲:富士康在其他國家的工廠的情況怎樣,他們給當地工人的條件會否好一些呢?

潘:他們對其他工人沒有好一點。我只和其他學者合作做過東歐在捷克、匈牙利的研究,有一起對比過中國和他們的情況,發覺就真的很相似。很相似指的是都喜歡用一些移民工,中國用農村出來的農民工,他們用其他更加落後東歐國家的移工。在東歐和在中國大家的工資竟然差不多,也是因為他們用移工,所以他們在東歐的工資可以這麼低。

它去東歐的原因就是它要服務歐洲的市場,有趣的是以往我們知道資本一定是從第一世界流到第三世界的,現在是第三世界的資本都可以流出去。管理方法又一樣,工資又差不多,工會組織化程度低。

蹲:組織化程度低和移工組成多樣有關?

潘:是。雖然說他們在東歐的工會是一個獨立的自治工會,由於它面對的工人組合實在是太複雜,有羅馬尼亞人,有捷克人,有匈牙利人,有其他國家人,語言本身就溝通得不好,所以組織上有很大困難。

他們的工廠很有趣的,由於語言不通,所以它什麼都是用屏幕和圖片,就告訴你step 1怎麼做,step 2怎麼做,一個箭頭指向另一個箭頭,你不認字就看圖就可以了。

蹲:如果他們溝通不順暢,那這些工廠有沒有發生過集體行動?

潘:我們研究期間有,但是規模很小,很快就被解決了,沒有大的事件。而且他們的廠比較小,才幾千人而已。

蹲:工廠搬去越南是不是符合我們對資本流動的想像:由成本低的地方(中國)去到成本更加低的地方(越南)?

潘:是。富士康去越南、印度,但工人很少。富士康一直都嫌棄中國工人自殺、搞事(集體行動),工資又越來越貴,所以不斷在威脅中國工人。一是說我要用機器人取代你,第二是要搬到東南亞。它們搬出去的廠應該是到印度最多,有幾萬人,其他地方的工廠規模很小。是搬過去了,但事實上規模都取代不了中國。我就講一個例子,工友和我們說,他們的工廠說要搬到武漢去,但是去了武漢以後又搬回來了,因為他的整個供應鏈在深圳,然後他去了武漢以後好多東西都供不上,出貨速度達不到客戶的要求,客戶就要求你必須搬回來。

中國的基礎設施建設給這些工廠創造了很好的生產環境,連在國內搬到武漢後生產都跟不上,何況去其他國家。到印度、越南後,配套設施沒有建起,供應鏈也不完善,上下游都要中國去供應的話,計算整個成本還是不夠划算。

蹲:對當時做的富士康調研和之後所做的倡議,你有沒有覺得哪些地方有些遺憾?

潘:年年我都有遺憾。例如對自殺問題的理解,我始終覺得我們的理解不夠深刻。

人的心理狀態,同社會大的環境結合的複雜關係,我覺得我自己還沒理解得很好,這是一個學理上的虧欠。

在運動上的虧欠就是沒辦法逼迫到富士康內部的工會進行民選。當時蘋果的品牌方已經給了壓力要求工會必須要工人選出來,勞動法就是要求25個人以下的工會要民選出來的。但我們沒辦法做到很多的工會教育令富士康工人掌握工會法,讓他們去掌握這個保護自己的武器。

還有工人的互助小組、工人的社區中心,應該要做很多才可以。富士康在中國有30個廠區,如果我們有能力,是不是每個工業區都要搞個中心?很明顯我們沒有做到。

第三就是我們曾經考慮過是不是可以用一個互聯網、數碼化的方法,將分散在不同廠區的富士康工人組織在一起,這一點我們也沒有很好地開展。

可以關注我們telegram 頻道:https://t.me/squatting2047