透过取景器,来一场三天两夜的贵州探洞 | BIE的

本文首发于 BIE的,感谢烧鸡的编辑。

以下是正文:

说到贵州,你可能会想起:西南边陲、崇山峻岭、少数民族聚居、亚热带季风气候、喀斯特地貌……

还有 —— 洞穴。

在贵州,村寨、路边、山上,到处都是洞穴。对当地人来说,洞穴是最见怪不怪的东西,而且基本上每个人都会探洞经验。外地人如我在贵州旅居时也曾误入过一个小洞。

但除了蝙蝠、洞葬、幼时在《发现自然》节目里看到的白目盲鱼之外,作为一个东南沿海长大的孩子,在认识杨依霖之前,我对洞穴一无所知。

在一个地毯上写着“凯里福尼亚”的朋友家里,我第一次听到“杨依霖”这个年轻的贵州艺术家的名字和她的洞穴摄影集《裂谷》。在她的镜头里,我头一回感受到了“别有洞天”这个词的原初意义。

01 美丽的洞

杨依霖是土生土长的贵阳人,目前也生活在贵阳。她笑容明亮,五官与整个人的气息都十分“野生”。

她开着朋友卖给她的一辆面包车,常带着朋友到贵州山野中闲游。她没上过超过一年的班,“上不了班”,她这么说,“我们特别喜欢晒太阳,然后玩水!”迷上探洞也正是在这样的契机之下。

杨依霖的一位朋友认识贵州探洞的队长。某天这位队长说可以带她们一起去洞穴里玩,然后她就这么跟去了,也没想过自己安不安全、害不害怕。

就这样,从 2019 年开始,杨依霖陆陆续续跟着那位队长探洞。

探洞不是简单地钻进洞穴里去,而是一项需要严谨对待的户外运动。每次进洞,他们都会找机会关掉所有头灯 ,在黑暗中静默一阵。在全然的黑暗中,视觉已然失效。以一个“洞中生物“的角度去感受环境,去设想自己会在这里怎样生活。

“在这样的环境里能感受到一种能量,也有时间具体化的痕迹,比如一块钟乳石。”她说。

2020 年,杨依霖加入了一个探洞队。刚加入队伍不久,她便跟随参加了与澳门探洞队的联合探洞,前往世界著名的超级洞穴 —— 位于贵州紫云自治县的格凸河苗厅,进行三天两晚的探洞活动。

苗厅在当地被称为龙穴,内部空间巨大。一旦靠近龙穴,洞里就会传出巨大的怪异声响,无边的黑暗像是会吸走所有的光线。居住在当地的苗族人认为洞穴是通往冥界的入口,并且代代流传着这一个警讯,提醒所有人不要靠近。

进洞那天,天气宜人,洞穴入口的池水像蓝宝石一样。杨依霖直怀着兴奋跟着队伍进入苗厅,一路顺着前人留下的标示,在巨石中穿梭。

苗厅处处是前所未见的景象,巨型石柱石笋、延绵广泛的边石坝都让她惊叹不已。以往在其他洞穴里见到的溶岩沉积物都在这里被放大了数倍。

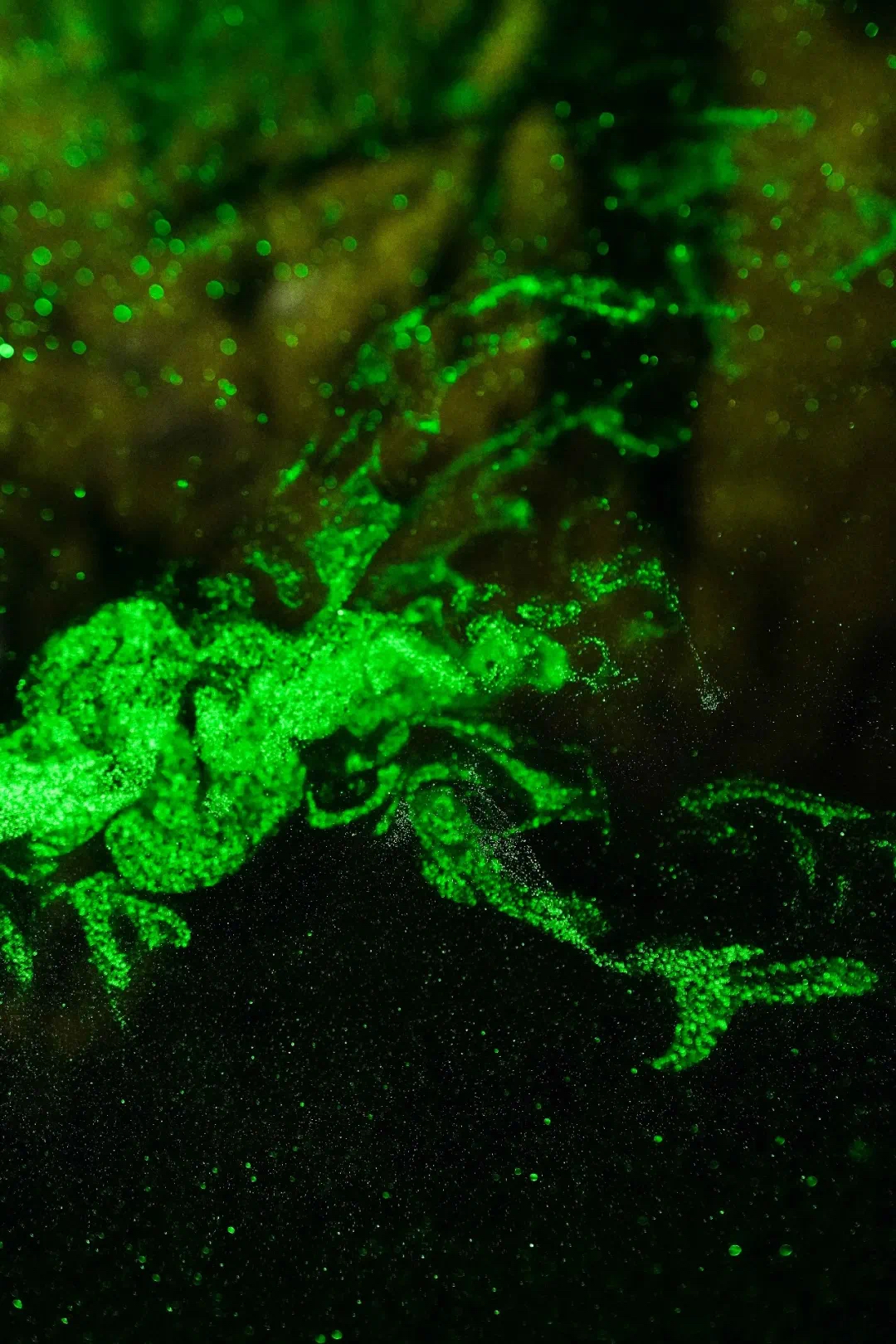

在龙厅里,探洞队于一块平整区域上着陆并搭建营地。然后从营地出发,走了一小时后,他们找到了一个无比奇幻的空间。这里的整个洞厅的岩石就像是镶嵌了无数星星。灯光一扫,宛如群星闪耀。

也非常像钻石,所以许多人称这里为“钻石大厅”。当然这些并不是真的钻石,而是一种名为亮晶方解石的物质。

杨依霖在手记中写下:

“星星在黑暗中成长,因光明而闪耀,亲临奇观,内心被妙不可言的狂喜填满,又突然变得很脆弱。”

无论多少惊呼、感叹、文字,都装不下她所见的肃穆和神圣。

探洞的时间不是短短的几个小时,而是常常需要驻扎在洞里,在幽黑、恐怖的洞穴中住上一晚甚至几晚。这次探龙厅的就用了三天时间。

在这三天的探洞时间里,杨依霖每一天从黑暗中睡去和醒来,远离手机和信号,时间被无限拉长。她感觉自己像成为了一个完全没有任何社会属性、只是一个居住在这里的自然人。

仿佛成为了这个洞中的一部分。这恰好呼应了队长带领他们做的“入洞仪式”:以一个“洞中生物”的身份去感受环境,去设想自己会在这里怎样生活。

02 令人迷恋的洞

起初,杨依霖只是和朋友在洞穴中漫无目的地玩耍、停留。她带着极度的好奇,用头灯望向地下世界黑暗之处的一切。

她在探洞手记中写道:

“随着多次进入洞穴,我的注意力转向了那些微暗中的细节。

“从岩尖坠落的水滴、开在岩壁的石花、挂满水晶的尺蛾,镶满了星星的石头、到硕大的石塔、石笋、石柱、层层错落的钙化梯田......透明诡异的蝌蚪和鱼、石壁上精美的海洋化石。

“每一样都让我惊喜万分,我好像掉进了离我们特别近却又秘密隐藏的兔子洞。”

从她第一次进入野生的洞穴时,她就感受到,洞穴犹如一个母体。

“行走在空洞而宽大的洞穴内部,首先感受到的是黑暗、潮湿、温暖。看似荒蛮可怕,但身处在这样巨大的包裹之内,仿佛回溯到孕育在母亲体内的场景。而我们就像她的孩子,大自然的孩子,而她也同时孕育着其他的生命:一些洞穴动物、作为大江大河的源头......

“进入洞穴,我感觉到安慰、平静、短暂忘却了外面那个被太阳照耀的纷繁世界。“

洞穴以母体的意象出现在她的创作中,《裂谷》摄影系列自然而然地形成。

在此之前,她不会主动去查阅一些探洞者的经验,而是全然把自己交给自然的感受和意识。后来她才了解到,将洞穴联想为母性的子宫的不止她一个人,许多的探洞者在洞穴中都有相似的自发感性体验,这个自发的联结将我们共同引向生命的初始基因记忆深处。

关于洞穴最出名的无疑是那个著名的柏拉图的理论:洞穴被视作是无知之地。看到杨依霖的创作,不知为何,我的内心升起了一种令人费解的不安与虔诚,洞穴像是一方神秘的“圣地”。

贵州是一个很多传统得以保留的地方,傩戏、巫术算命、铜鼓、芦笙与蝴蝶妈妈的传说......这是一个信仰创世主为蝴蝶母亲、月亮是银做的疆域。这些都不得不让人想起祖先信仰的某种基本结构,一种古老的宇宙观似乎仍然保留在我们心中。

无论我们如何积累新的哲学与理性、唯物与无神论,都无法抵挡住进入洞穴。像是进入某种古老的仪式,恐惧与原生的躁动,像是肌肉记忆存在于身体。

对于在贵州土生土长的杨依霖而言,进入洞穴就像进入了一个奇异之地。她说,伴随着进入,线性时间被打破,从而产生由失去时间知觉引发的感官失衡,那是一种穿越时空的感受,被亿万年的时间包裹前行。

“我甚至通过相机,捕捉了宇宙散落在洞穴内的痕迹,使我也相信,这异空间能够连通某个未知的地方。”

她形容,地下行动的时间变得很有主观弹性,甚至模糊,所以并不需要通过参考时间来确定事物。

“当感官停留在当下时,意识的状态是非常活跃的、发散的。当头灯关闭,眼睛没有任何作用,意识和其他感官即是眼睛,以此感受周围的存在。

“如果坐着不动,沉浸在黑暗和幽静中可以使你失去对肉体的感知,你可以是飘散在黑暗中微粒的一部分,也是你自己意识的全部。”

03 洞,山,苗族,贵州

如果你收听了蛙池乐队今年的新专《郊游》,那么一定对这张封面不陌生:

身着盛装的苗族小女孩骑在假老虎上,两边站有真孔雀,色彩艳丽,眼神俏皮灵动。这是杨依霖赶集时偶然拍到的移动照相棚。相棚拍照 10 元一张,加框 30 元。

在这张照片中你能体验到一种奇异的气质。除此之外,还有浓浓的复古日常感、微妙朴实的生活气息,盛大与朴实的瞬间交织在一起 —— 这是我在贵州待了三个月之后才察觉到的,在那之前我对贵州的了解寥寥。

全国有近一半的苗族都在贵州境内,所以“苗疆”是对这个苗族聚居区域的一个称呼。苗族系列是杨依霖在洞穴以外的另一个创作方向,灵感同样源于她这几年在贵州各村寨的行走。如果说洞穴系列是静谧诗意的,那苗族相关的作品则在视觉上更直接、活泼、粗粝。

虽然不是苗族,但杨依霖从初高中时就对苗族文化很感兴趣。她说,要创作,在现实中就应去看一些特别好的东西,比如一线城市里丰富的文化资源。但有机会的话也得去走一下原始的、所谓的“边缘地区”和“根源文化”的东西。

“我觉得大部分的人因为活在那种精致的框架下太久,他们做的很多东西都不耐看。”她说。

有一段时间她总想离开贵州,于是就去了上海,但最终还是回到了这里。因为杨依霖认为贵阳让她离自然更近、自然是她的归属,她还是更想靠近与观察少数民族文化。

传统的苗族都居住在高山上,有这样一种说法,“鱼在水里,鸟在天上,苗在山上。”为了了解更多苗族文化,她常在翻山越岭,走村串寨。

不久前,她听说凯里附近的村子有一种在祭祀期间进行的娱乐活动,于是和朋友连夜赶去。在那里她认识了几个返乡的苗族青年、老贾师和老巫师。晚上和大家围在一起吃宵夜,聊到苗族人名字,在场的人的名字都很有趣,他们分别叫:冬、金、银、鼓、仓。

当晚她收获了一个苗族名字:彩虹 (vongx hek eb)。

流转在不同的村寨间,杨依霖诚实地记录着宰牛、砍马、染布、芦笙节、赶场......那些无法被叙事归纳的生动故事,都只能在在场的细节中感受。这些具体的细节都展示了旅行宣传之外真实的苗族地区形象与苗人生活样貌,不仅只是刻板印象中的白银盛装。

无论是城市周边的洞穴,还是重新捕捉日常生活中的苗族文化题材,都源自杨依霖在贵州生活的经验,一种对边缘的再访问,融入自我的表达,真实、鲜活、诗意。

杨依霖的创作系列都与山有关。在不断的山间行走中,她也逐渐意识到,自己从小就生活在贵州,这里的地理环境主要是山,山的形象出现在贵州每一寸可以望及的天际一端 —— 时而朦胧,时而清晰;时而阴郁,时而热烈。

这也影响到了在其中生长的人们。那些真正生活在山里的人们,更是带着山一般的、野而有力的劲。随着在洞穴中探索、在山寨中行走,杨依霖渐渐意识到自己也是被大山气质熏陶的一员。

如果你也对都市生活感到不耐烦了的话,洞穴和自然也许可以是新的冒险。