當上帝喺香港講廣東話

如果我生於十五、十六世紀的歐洲,我在做的事,大概足夠被燒死十次。

當時的歐洲,宗教改革方興未艾,個人意識高漲,地方教會抬頭,紛紛對中央集權的羅馬教廷表示懷疑。拉丁語是教會的官話,不懂官話就無法擔當教會的司祭;而地方語言卻是本土意識與情感的根本。庶民的本土語言,親切互動,有血有肉,入心入肺,充滿日常生活的靈感,創造力源源不絕。但這種來自民間的力量,威脅中央大台的領導地位,動搖教廷對教義的詮釋權威,單單一句有礙人正確認識真理、宣傳有別於正統理解的傳統,就已是千刀萬剮的異端罪名。

然而「有別」,不必然就是「有誤」;教會也不乏有識見且有行動力的先賢。為了讓民眾可以用自家語言閱讀《聖經》,馬丁路德(Martin Luther)就翻譯了日用德語版本,波希米亞的約翰胡斯(Jan Hus)則有捷克文版本,約翰威克里夫(John Wycliffe)是英譯本的先驅,威廉丁道爾(William Tyndale)的版本後來更是英皇欽定本的基礎。然而,死亡的陰影卻是如影隨形。路德被教廷追殺,胡斯、丁道爾被活活燒死,威克里夫更被開棺焚骨,骨灰被撒在史威福河溪。

今天我,用香港廣東口語來翻譯《聖經》,用字街頭草根,不避粗話入文,重新演繹,起名「廣東話意譯本」,至今未被燒死,全靠先賢在前,修直了文明的道路。

如果耶穌係你街坊

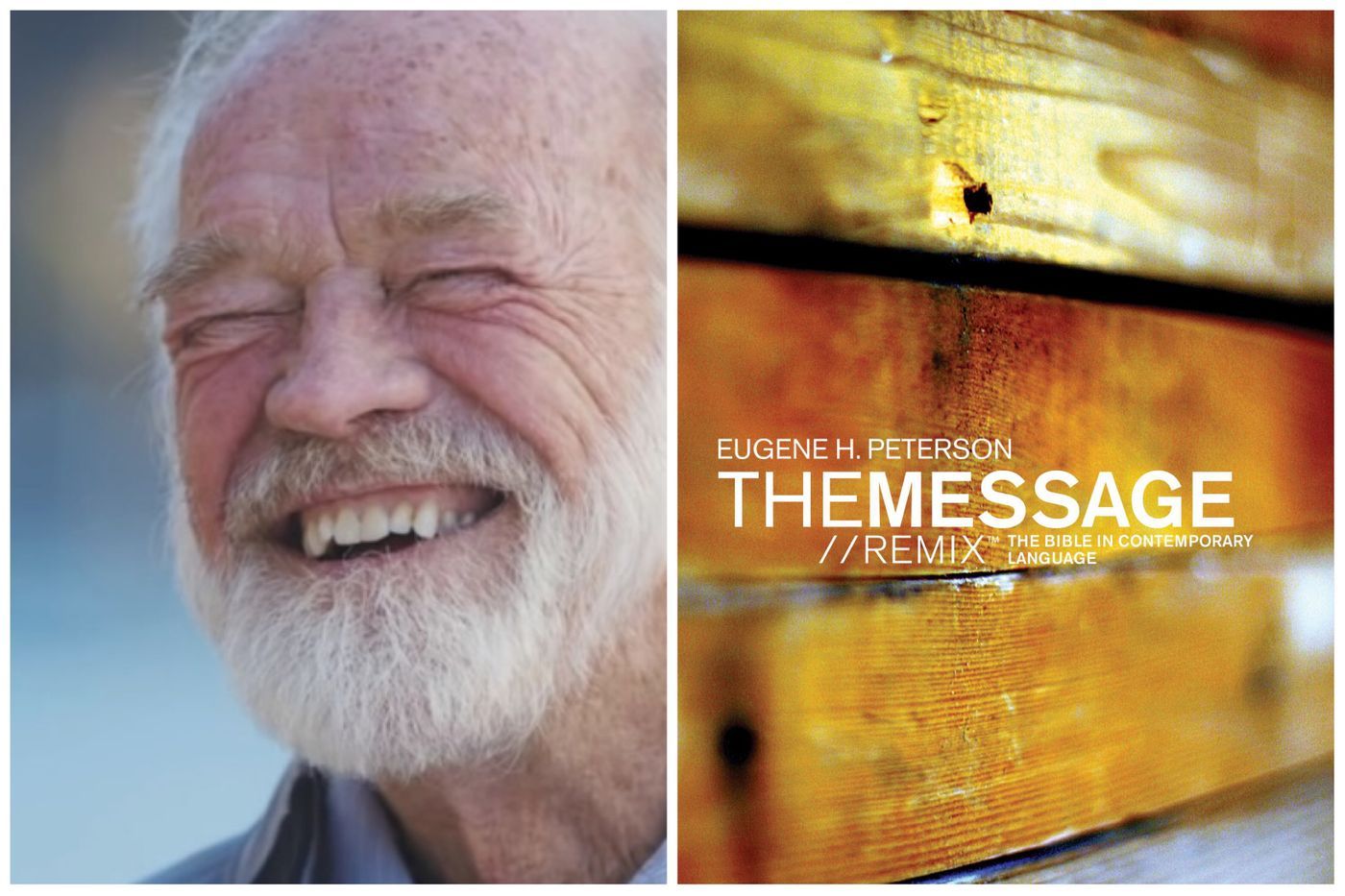

大概十年前某天,我打開畢德生牧師(Eugene Peterson)用美國地道英語意譯的《聖經》(“The Message”)閱讀,被他那抵死到肉的翻譯深深打動,於是把〈羅馬書〉其中一段轉貼上網。網友看見,大呼過癮之餘,也留言追問:有沒有中譯啊?

中譯?若純粹翻譯成白話書面語,畢德生最觸動人心的翻譯豈不失諸交臂?那天晚上,我反覆咀嚼譯文的意思,然後直接用最常接觸到的香港口語,翻譯了十多節經文,網友反應熱烈,更有語文底子比我好的朋友加入一起創作,修訂了好些句子。有些網友事後跟我說,他們有段時間也曾返過教會,雖然覺得信仰是好,但教會實在好惡頂,把道德八股捧到上天,也就漸漸疏遠了,而這段新譯的經文,彷彿上帝親自向他們說話,明白他們的委屈,很親切很直接也很安慰。

「唔好下下都話唔fair,呢啲唔係你做嘅。『呢度我話事,』上帝噉話:『我會搞掂佢。』」(〈羅馬書〉十二章十九節)

這種語言上的親厚,事實上也是十六世紀歐洲大陸信眾的親身感受。上帝的語言有了肉身,在日常語言中重生,不再是只講教廷官話的貴族高層,而是親臨大地的造物上主。同樣的經歷,其實也可再向上追溯,回到耶穌基督身處第一世紀的猶太社羣,那個信仰語言被祭司、文士、法利賽人等聖職人員所壟斷的時空,民眾都因耶穌的庶民肉身感到希奇,上帝的教導重新觸摸人心,宗教的視野被大大拓展。

無怪乎〈約翰福音〉用了這樣的一句短語來直接形容耶穌:「道成了肉身」;而如果用廣東口語再譯一次,我會這樣說:「將上帝嘅說話用人話講番出蒞」。

我點譯係一種選擇

每一次重新演繹上帝的言語,都是一場肉身信仰的再創造,藉以抵抗因循的僵化、扭曲的異化,為信仰羣體重新灌注活潑的生靈,為正在朽壞消逝的肉體吹一口復甦的靈氣。本來,每次信仰的實踐、每周崇拜的聖禮,都是上帝言語再次創造的最佳場景,然而宗教組織的制度和文化,往往在各種人性的互動中,使上帝的言語成為徒具其形的術語演練。

有肉身,就自然會朽壞,宗教語言也是一樣。一句說話的套路用老了,就會漸漸偏離原意初衷,成為虛偽的託辭、客套的門面。當信仰的超越落入塵世凡間,流動的靈逸被關進教義的牢籠,異化就是必然結果。但正如孔子重建周禮,慧能開啟頓悟,耶穌也使猶太律法重生,靠的就是重現信仰的精神。若沒有再次創造,前面就再無去路,身後亦再也無身,上帝必死在冷冰僵化的墳墓之中。

有段日子,教會為了對抗世俗文化的滲入,紛紛轉向原教旨主義,築起自保的圍牆,嚴守聖經無誤的教義,嚴防聖典經文的再詮釋,動輒扣上異端的帽子。教會團體不單對世界宣戰,就連知識分子雲集、培育教會聖職人員的神學院,也成為排斥對象,被貼上新派、自由派的標籤,以自訂的合法性圈限聖典詮釋的權力。

詮釋的合法性,不純粹關乎真相的理解;權力的拉扯,往往更能說明箇中的互動,這一點,只要經歷過人大釋法、佔領運動,就很能明白事情有多複雜。到底那場2014年進佔街頭的民眾運動是叫作雨傘運動,抑或是遮打革命、佔領中環?後來2016年在農曆新年發生的,是魚蛋革命抑或旺角騷亂?又或是旺角暴亂?每一種詮釋,背後都有不同的理解向度,也有不同的議程設定,在在左右事態發展的方向。

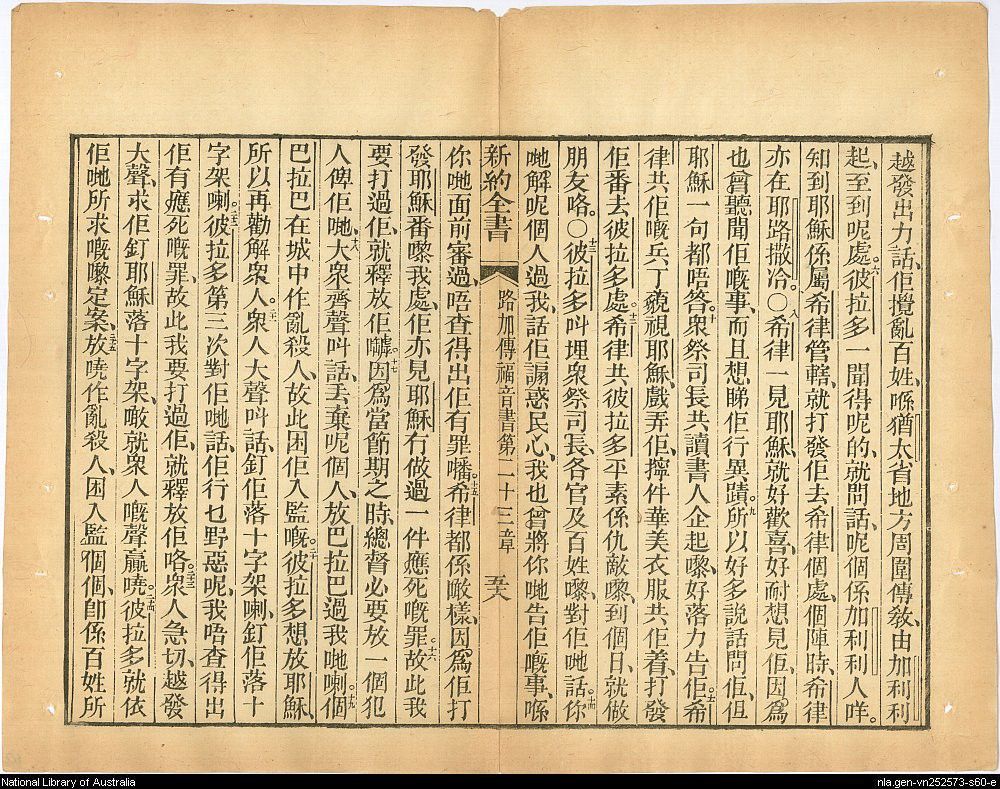

所以我後來繼續用廣東話翻譯《聖經》時,考慮的事情是多了,更多思考重譯經文的目的,也開始留意到廣東話在不同時空下的差別。例如,每當有官員跑出來大放厥辭,一手低貶廣東話,一手抬高普通話,就會有人重貼百多年前的廣東話《聖經》譯本《羊城土白》,大讚翻譯如何親切,廣東話如何歷史悠久。但如果真的細讀,你會發覺這個譯本是有一種老人家的鄉下味。這是當然的啊,因為這個版本的《聖經》,是為了向當時廣州的草根階層傳道而設,用語自然要貼近民眾,也就是我阿爺那時說的廣東話。但換了在今日香港,即使是二十年前的用字也有許多轉變了。

仲講咁多?收啦!

兩三年前,有一對相熟的年輕朋友結婚,我送了一段譯文當作賀禮,出自基督教婚禮常用、但其實本來不是描述婚姻戀愛的篇章:

「愛係,就算忍你好耐都仲對你好,唔葡萄,唔自high,唔囂屎,唔會唔理人感受,唔搵自己著數,冇話成日嬲嬲豬,唔記仇,見到人仆街唔會拍手掌, 見到真善美就最爽皮;忍一時風平浪靜,退一步海闊天空,上帝最終會包底,記得撐到尾等睇大結局。愛喎,冇死嘅。」(〈哥林多前書〉十三章四至八節上)

之後我把譯文貼了上網,迴響甚大,而其中最高興的,是譯文傳到了高登討論區,刺激高登仔給我二次創作:「愛係,就算想爆你好耐都對你好,唔酸,唔ff,唔演野,唔自私撚,唔抽水,唔燥底,唔方丈,見人中伏唔開香檳,見人中獎齊開心,停一停,讓一讓,上帝最終會做野,記得留名睇好戲。」從譯文的用字,你會讀到高登仔的言語日常,而我好明顯是生活在另一個時空之下。

「他必興旺,我必收皮。」(〈約翰福音〉三章三十節)水點蒸發變做白雲,花瓣飄落下游生根,我的譯文也只是道路上的一頁風景,有機會能載人渡人,再造的目的就已完成。

早陣子盛傳,中國大陸當局有意重寫《聖經》,要把不同傳統的經典納入,不讓西方「專美」,要在強國盛世下提出自家的新經典,延續人大釋法的威勢。雖然這些吹風,十劃都未有一撇,但空穴來風,倒也合乎國情,也合乎權力對詮釋權的敏感。

把詮釋權下放、去中心化,可以理解為作者已死,也可以理解為信息的重生。但到底是我要把自己當作已死,或了無遺憾的安樂死,又抑或是被權力硬生生殺死擠死,被病死被跳樓被意外,中間還是有些許分別。

Pakkin