疫年后(一)——疲倦地回归摇摇欲坠的生活

前言

逃离、愤怒与麻木是许多人提起疫情会想到的词,也是过去的三年多以来不断的生活循环。

周围的朋友们有人在疫情期间被困在原地,有人主动或被动地选择了辗转迁移。在上海疫情后逃离上海,逃到远离疫情的乡村,逃到美国,逃到香港,再回到上海,又逃去新的地方。在不断逃离的过程中,渐渐发觉这是没有终点的旅程。封控经历和它带来的改变不可逆的刻在亲历者的身上,在熟悉的陌生的环境中留下它曾经确实存在过的印记。

与此同时,麻木似乎成为了我们共通的感受。一切荒谬戛然而止后,正常的生活秩序以一种不真切的速度被重新置入了我们的生活,于是此前的愤怒和无助突然成为了不合时宜、难以言说的情绪。在这样的平静的日子里,迫使自己反复回忆与公开讲述疫情期间的遭遇变得比往常困难许多,甚至于反思和感受痛苦的能力都逐渐迟钝。

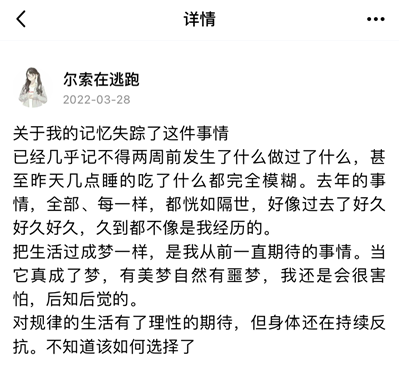

疫情期间总说“不要忘记,不要麻木”,但上海封城仅仅过去了一年,我们却发现自己的记忆已经开始变得模糊。离开了当时的情绪状态与压抑的大环境,再回述那时的经历呈现出的便是一副不一样的图景。社交媒体上关于疫情的信息被进一步审查过滤,遗忘格外令人恐惧。

于是在今年的四月,我们采访了几位身边的朋友,重新聊起上海封城一年间的经历。

#1 逃离创伤

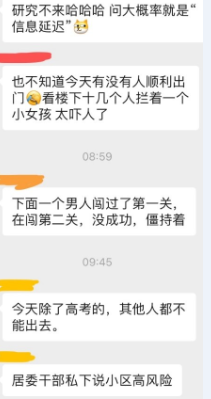

上海3月刚开始封控时的照片

尔索 | 我在去年3月底测出了新冠阳性,在8号的时候自测抗原开始转阴,期间一直没有被转运。但由于后续核酸复核依旧显示阳性,所以在几番辗转下终于在17号被拉进了方舱。其实我进去的时候已经康复了许多天,核酸也是阴的,但因为工作人员管理的种种问题,我拖了很久都没有成功离开方舱。他们说两次核酸间隔要超过24小时,并且一定要卡准这个数值。我们那一批人因为进来采样的时间比较早,所以时间间隔只有23小时40分钟,因此即使我们两次核酸的结果几乎所有人都显示是阴性,但因为这20分钟之差全都不能出去。

于是就要重新连续做两次核酸,做到第二次的时候,工作人员说核酸检测出了问题,所以整一片人的核酸检测结果都没有出。我们也没有问到底是出了什么问题,当时也只显示“检测中”,工作人员就说这样只能都算阳性,我们就得再做两次核酸。

我一共在方舱呆了六天,做了两轮半五次核酸,最后晚上检测结果出了,我才离开了那里。

我在方舱时的对床是一个外地来上海就医的阿姨,她的老公病得蛮严重的,结果医生都没看到就被封在了上海。他们两个阳了之后,她老公倒是住进了医院。六天后那个阿姨也转阴可以离开方舱了,但是她不知道去哪里,也没有地方去,那个时候不可能租到房子,酒店宾馆都要自己走后门联系,基本是不会让人住进去的。

那时候我们反复测了三轮核酸,每次觉得自己快要出舱的时候我们都很开心,只有阿姨说她不想出去,因为出去了没地方住,没东西吃,方舱起码有吃有住。然后我们就给她们出主意,想办法帮忙到处联系酒店宾馆,尝试了很多都没有地方可以接受入住,她就说实在不行的话就赖在方舱里不走了。后来据说她联系到了一个酒店,但因为没有留联系方式,究竟她有没有成功住进去我也不得而知。

出方舱的时候也有件印象很深的事,那天有专门的车把我们送到整片区域的集散地,理论上放下来后各个街道小区还会再派一辆车把大家送到自己的小区门口。本来想的是这样操作效率最大化,减少人员接触,但结果是那天我们到了集散点却一直等不到街道小区的车,当时离家也就三四条马路的距离了,然后联系了司机和工作人员就说我们自己走回去也可以。那时候大家就散了。转运的本意是减少刚刚方舱隔离出来的人员和其他外界人员的接触,却变成了我们想去哪里都可以去。

我们从集散点下车的地方往前走了大概50米,看到了一个小卖部,我很震惊,因为当时是不允许这些店铺开门的,但它就这样光明正大的开着门,价格也是正常的。所以我们就进去抢购了一波食物,毕竟家里也没有吃的。当时我们买了很多泡面之类的吃的,我和我妈两个人甚至都拎不回去,走五步就要歇一步。后来5月中再出门的时候,那里被贴了封条,大约是因为违规营业被查封了。

5月那次出门是因为我有几个基础病要查,就开了出门单去买药。本身是不允许开车的,在居委那边也没有开到出车出门的单子,但因为我当时实在病情很严重,用药需求急,走路也走不动,我爸就去求小区保安那边通融了一下,就开车带着我去医院。路上想找个没人的地方点外卖吃个饭,路过了一个商场附近的时候,看到那边有一片很大的露天区域,顶上有连廊,下面有避雨的地方,那里一眼望过去满满的都是帐篷。我也不清楚里面住的人是谁,肯定有一些是外卖骑手,因为旁边停了很多车,但可能还有一些我不知道是什么身份的人,当时看到就还满震撼的。包括那种街心花园一样的地方,在草地中间还会有帐篷,还看到有人在花丛里小便,不知道是没有办法去到洗手间,还是没有足够多的洗手间。

当时医院除了就是例行检查核酸码测体温看预约,就跟疫情前的平时医院状况差不多,人还挺多的。倒是路上隔三差五有隔离栏,有各种骑车狂飙的人,也不知道他们有什么故事。

直到6月1号之前,我们小区都处在那时所谓的“静默”状态。其实当时别的小区已经陆陆续续开始可以出门,甚至有些已经放开了,很热闹了。但我们小区一直不能下楼,有些甚至都不能出门,外卖快递也一律禁止,所以所有人都不知道会不会如传闻那样迎来解封。但就在1号那一天,小区的大门突然就被打开了,所有人都可以出去了,我当时就特别震惊。

我觉得6月初的上海大家好像都变得热络了很多,路上有人买了一杯好喝的奶茶或者什么好吃的东西,别人就会上去问这是在哪里买的,然后大家就会这样很开心地聊起来。当时我记得还有些店不能堂食,很多人就会坐在路边吃吃喝喝。其实印象里当时很多商铺都还是关门的,开的并不多。

后来其实疫情还是有反复,所以我又在6月份被封在小区了两次。其中一次很莫名其妙,我们小区出了阳性,但因为这个数据不能出现在上海发布上,所以街道就没有办法开出这一次的封控证明。因此上班的人没有办法拿文件请假,也就会被扣钱。本身大家就没有饭吃了,现在还因为街道拿不出文件,被封控了都无法请假,所以小区的人就闹得很厉害。当时的隔离栏是有一层很高的铁门、一层黄色的半身高的警示栏、和一层拉的警戒线,就有人往上爬,骑在大铁门上,还有人往外冲,和外面的十几二十个警察起了肢体冲突。一直从早上吵到晚上,才把小区门口的三层隔离栏推倒了,起码好几百个人都跑出去了,在小区外面欢呼。

后来我就因为这件事情绪受不了了,连夜穿着睡衣,拿了点换洗衣物和电子设备,和男朋友开车去外地了。我们在他老家,浙江湖州安吉的乡下,待了一两个月。我那时候的感觉我没有办法再面对上海这座城市了,每天都很焦虑很恐慌,不知道什么时候又会被封起来,封控真的太频繁了,我感觉自己怎么也逃离不了。

我们家还做了决定,要换新房子,就是想离开那个地方。当时我已经清晰地明白随时随地的封控会成为我生活的常态,就觉得没有办法在市中心的老破小房子继续呆下去了。我当时的房间甚至没有窗户,很压抑。且房子在一楼,采光也不是很好,我们就决定把房子搬到远一点大一点的地方去。也就选了一套离市中心比较远的,有开放式阳台的,采光很好的高层房子。

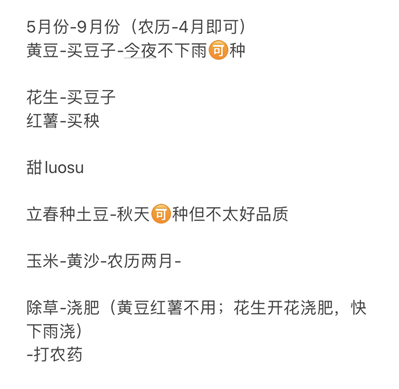

安吉的那个农村有种完完全全远离疫情的感觉,路上戴口罩的人不多,很难找到就近的核酸点,核酸要求一周做一两次,那时会在村子附近开一个临时检测点来采样。但如果每天要做核酸的话,就得跑到镇上做。那里可能也没多少感染的人,大家普遍不太重视这个事情,好像生活在他们那里还是如往常一样。当然也不能说疫情真的没有影响到他们,只是比起我的看到的和经历的,我会下意识地觉得那里是一个离疫情比较遥远的地方。

因为是农村,大家都是独栋的乡下老宅,还有很多农田,靠近一些风景很好的山。我以为我到那里会亲近自然,忘记前两个月地事情,我想我肯定不会一直呆在屋子里,我会很兴奋地天天跑出去,跟自然面对面,在没有人的山里看日出,拍拍片子写点东西。但其实我好像有点延续之前的生活作息,还是不太习惯出门,每天昏昏沉沉地躺在床上。虽然那个地方看起来和疫情没有什么关系,我却还是感觉疫情在我身边挥之不去。我不知道是不是新冠后遗症,我每天都很疲倦,那一两个月就什么都没做。

这也是因为政策很不确定,我不知道能不能出去玩。毕竟我是因为小区居民冲破了隔离栏才能离开上海的,我们小区因为没上报所以不算风险地区,但毕竟也有确诊。所以我刚到乡下来的时候每天都很焦虑,小区群也会说有人在调门口的监控,闹得最凶的人会被请去喝茶,还说有冲出去的人被抓回来关在家里。我就很担心,一开始不太敢出门,即使那边没有要求隔离,我也在房子里呆着没有出去。

当时我在浙江湖州的男友家,我家还有一套房子在浙江嘉兴,于是嘉兴那边就打电话问我是不是在浙江,让我不要回那边的房子。他们还给我妈也打了电话,我们互相对了串词,圆谎说自己呆在上海没有出来。我那时候觉得自己像做错事情的贼一样,但想了想明明是小区的信息没有告知居民也没有上报,为什么要我们因此承担这些压力。大家冲破隔离栏后的第二天,小区发了正式通知说上班的人可以请假了,大部分出去的人也就又回去了。

我去浙江的时候每天接到好多电话,都是同一个问题来来回回反复问,我刚开始还会反问“这些信息不是已经确认过了吗?我都说过那么多遍了为什么还要打电话来问”,后来习惯了,我也不问了,他们问什么我就答什么,问几遍我就回答几遍。

其实上个月我还去了嘉兴那套房子,是上海封城后第一次过去,其实那间房一直没有时间装修,都还是毛坯房,我们去的时候却看到它被封着,上面贴了一个小条子,说建议我们不要返回。这让我突然觉得很讽刺,一年后到了嘉兴这套新房,我才看到了当时的疫情在那里留下的痕迹。

再回到上海的契机是因为有好的工作兼职邀请,因为我平时的花销不低,爸妈也不会给我发零花钱,我就得自己兼职赚钱。我本来想的是做完这个工作我再离开上海,但因为后来可以找到的活很多,我断断续续地一直在工作,也就一直在上海呆下去了。其实这也和疫情有一些关系,我之所以有工作是因为我在之前兼职的项目里接替了我的前领导,因为她解封后准备回到老家,不再呆在上海了,所以这个岗位就空了出来。刚解封的时候很多人的职业选择都变了,会有不少的职位空缺,所以我就正好去了这个兼职。

当时重回上海我感觉自己像是丧失了感知力,每天把自己浸在工作里面,不管价格高低,大大小小的工作都做。一是因为可以赚钱,二是觉得这样好像就可以忘记一切。

#2 疫情下的旅游城市

尔索 | 再后来因为我男朋友想去看火箭发射,学校下半学期又是全网课,我们就在学期中去了海南。当时那里正好经历了一波封控,也才刚刚解封,我们就在那里又看到了疫情在旅游城市留下的痕迹。我们去到日月湾,听说那里是浪人的天地,比较年轻化,有很多在外闯荡的外地人,我们就抱着很高的期待值去了。但是到那边却发现没有什么店是开门的,没有什么玩的,连吃饭的地方都很难找到,房价也超级便宜。我和男友当时甚至找不到什么两个人住的房子,就定了一个三室两厅海景房,居然只要100块钱一个晚上。

那边其实本应有很多夜生活,我们刚去的那天看到了很多酒吧和咖啡店,但晚上9点左右去的时候就发现那里都没有什么人,我们就问店员,是我们来的太早了还是太晚了。他说他们就只有这点顾客,酒吧都要开不下去了。

第二天我们在周围稍微逛了一下,走进了一个村落中一家顾客以本地居民为主的店吃饭。恰好在那里碰到了昨天的酒吧店员,我们就继续跟他聊天。他问我们怎么找到了这家没有什么旅客来的店,我们说因为实在找不到什么地方吃饭所以才摸索了过来。他说当时封控前就有一些即将封控的传闻,于是那一片的年轻人闻讯全部离开了海南,去外地旅居,因为刚解封所以大家都没有回来。也因为疫情的旅游业没有恢复,没什么生意,所以很多人就干脆摆烂了一会。

后来我们还去吃了一家猪扒包,当时我们拿着相机,店主看到后就很热情地来跟我聊天。这似乎是疫情后的常态,基本到每家店我们都会和店主店员聊天,他们会给我们推荐一些其他正在营业中的店,也会闲聊一些日常话题,我才第一次感觉原来人与人之间可以那么亲近。那家猪扒包虽然味道很不错,但价格很贵,和上海市中心的网红店差不多的价格。也是因为它在疫情之前曾是一家网红店,那个时候的客人是络绎不绝的,也有李诞等明星去过那里打卡。店主跟我们说了很多来光顾过的名人,跟我们历数着其中谁是他的朋友。他说他早先是看到了这边的发展机遇,便在大城市辞职回到老家,主打网红打卡点的路线经营这家店,也很快赚回了成本开始盈利。那时他觉得自己的崭新的人生正在逐渐向上发展,即将开始大展拳脚,然后疫情就来了,这一切都没有了。

我去那家店的时候感觉那里很破败,它毕竟是一个曾经的网红店,装修得很明亮利落,但我坐在那里的时候,桌子上全是黏黏的一层东西,感觉店主也无心经营。他说他在考虑要不要闭店,看到我们拿着相机就想让我们帮他拍一点东西帮忙宣传。他很挣扎,在不断怀疑回来创业的决定是否正确。

之后我们又去了分界洲岛,那里也是一个很著名的旅游景点,景色非常漂亮,只是和日月湾同样,这里也没有什么人。一次去店里点餐,几乎要什么没什么,一家饭店只有一两道菜可以点。因为没有顾客来,加之食材运到岛上不是很方便,买了用不掉只能白白放坏,所以很多东西都没有进货,也就没有几道菜能做得出来。

#3 回归不如常的生活

Vinyl | 你刚刚有提到在疫情后换了房子,以及几次离开上海去往别的地方,在这一年间,你还有什么其他因为疫情而做出的人生选择吗?

尔索 | 应该没有什么重大的人生选择,因为我不敢做太多这样的选择,尤其是经历了两个多月的封控后,可能直到现在我的生活才刚刚步入正轨。之前我一直有摆脱不了的焦虑感,感到自己不知道什么时候生活会发生什么事,这也引起了我的经济上的焦虑。因为我感觉我需要很多方式来获得安全感,但我又没有办法自发地从精神世界给我自己这种安全感,就觉得那些东西我什么都抓不到,因此只能通过钱这种最容易触及的方式来弥补我的不安和焦虑。所以我就疯狂地投入工作,再疯狂地出去玩,把这些钱花出去,然后继续投入工作。

我最近才刚刚从这种状态中停下来并找到生活的方向。我找到了一家书店的实习,就感觉内心世界会平静很多。去年七月我在安吉的时候看到有一个数字游民的社群,给人低价提供住宿,还有很多可以认识朋友的活动和分享会,包括丰富的共享办公空间。那时我感觉一直很想去,但一直不敢去,因为我没有办法知道我生活的下一周会发生什么。现在想来都觉得很遗憾。

现在我的心态比起之前已经改变了很多,我感觉我可以很平和地讲述那时发生的故事了,甚至我觉得我对疫情的记忆都不是很深了,明明只是一年前的事,却觉得自己对它的印象像是两三年前那样模糊。去年年底也有新传的同学拍纪录片来采访我的疫情经历,那时我的叙述状态还很愤恨。今天再聊这件事情,我感觉我可以面对它了,它已经是我生活中遥远的过去式了,当时和现在已经是割裂的两种生命状态了。但当然我们还是永远不能忘记它。

我期望一切可以变回原来的样子,可能目前生活在慢慢回到过去的状态,但可以明显地在很多地方看到疫情留下的痕迹,以及它带来的深远影响。虽然我们不在会在生活的表面直观地看到它,但它就在我们生活的背面。

Vinyl | 还记得去年你接受采访的时候是什么状态吗?

尔索 | 还记得去年4月接受采访的时候我很激动,很厌恨,有很多很愤青的话想说,现在回想起来那段时间还是会很痛苦。去年年底我的非虚构写作作业写的也是疫情,我当时觉得我应该平和地叙述这件事。但实际上那几个写作的夜晚,我还是没有办法平复自己的情绪,因为疫情管控措施仍未放开,无论我怎么奋力劝说自己,封控已经过去了,不会再来了,封城期间的经历还令我感到难以释怀。直到放开的那一个月,周围的朋友都感染完了一轮,我才真的意识到这件事情好像正在离我远去,我可以和它说再见了。

Vinyl | 你记得放开的时候周围是什么样的情况吗?

尔索 | 我记得那时候大部分人还满恐慌的,毕竟很多人之前仍对新冠病毒十分恐惧,觉得它很危险,所以突然放开时周围的大家就很焦虑,会在家里囤很多吃的,囤各种药,那时候大家每天都在准备买药,但却有几种药怎么都买不到,这种情况在一轮感染高峰过去之后才好一些。

Vinyl | 上海封城到后续突然的放开,这些疫情期间的经历有改变你的一些想法或观点吗?

尔索 | 疫情的经历一度让我和周围很多朋友很想出去留学,也就是最近流行的润学,我们在考虑以怎样的方式可以拿到国外的身份,让自己的生活有更多选择空间,不至于一片土地上发生危机的时候,就只能被时代的洪流卷进去。我们想主动出击,想通过改变自己逃离时代的掌控,毕竟整个大环境都在下沉。我很直观的一个感受就是突然所有人都在讨论哪个国家政策好,甚至有些长辈就天天给我发消息说加拿大怎么样,过去可以干嘛,甚至帮我算好了生活成本,让我赶紧过去。

这种变化和落差感是很大的,曾经觉得只要在现有的常规道路上继续努力就可以获得一个比较体面的生活,现在觉得事情不是这样的,努力甚至不能帮我们换来一个相对平稳的生活。于是就会开始探寻很多其他的办法,每天到处搜罗一些相关的信息。

但政策放开后我好像心态又有了改变。我之前还会觉得我对于自己要成为怎样的人,做什么样的事,都会有比较明晰的预期,现在经历了这么多,就觉得时代的浪潮下,人的力量实在是太微薄了。我不否认个体的力量,我会仰慕那些精神很强大的人,但我觉得我自己做不到,所以我在疫情过后越来越摆烂了。我男友现在在澳洲留学,我甚至都想跟他说别申研也别拿身份了,我们一起开摆,构建一个家庭,能赚一点钱是一点钱,维持生活就足够了。

我觉得我现在感到自己没有太多的能量了,表达力和感知力都在丧失,我现在在尝试慢慢找回它们,包括我去书店实习也是在进行这样的尝试。但另一方面我又觉得或许这也无所谓,不会再想以前那样执着于自己一定成为怎样的人,我很多时候就是单纯地觉得活着就很不错了。

疫情期间我有很旺盛的表达欲,我希望我的声音能够被听见。但自从放开之后我就觉得我失去了这种斗争的勇气和力量。再加上之前我在学校也和辅导员发生了几次不太愉快的冲突,每次不了了之的结果也让我渐渐失去了表达的动力。有一次印象很深的是人大代表选举,辅导员跟我们说必须要选一个指定的人,如果不选这个人全班都要遭殃。我就很生气,不知道为什么他有自信可以这样狂妄的说话,于是当时就跟他吵起来了,他打电话我就不接,我说有什么事情咱们在群里沟通,很多同学都对这个投票有疑惑。当时我经常会因为这些事情跟辅导员吵起来,后来也不会这样了,因为受过太多挫了,每次这样的事情都没有任何下文。

而且那段时间我也会和长辈起一些意见的冲突,比如我到处打电话投诉的时候,我爸就会说我天天打电话也没有用,我不应该期待他们做出任何改变,反正他们就是做不好的。我说那如果做不好的话就应该让更好的人来做,我爸又问我怎么知道换一个人就能做好,我说总归换一个人多一种可能性。

包括白纸的时候,我家长就不让我出去,说出门会很危险。我爷爷也劝我说参加社运很累,因为他年轻的时候就参加过。反正他们就是从不同角度劝我说参加了努力会白费,没有效果,并且也很累,还容易被请喝茶。长辈的角度就是觉得所有去的人都是炮灰,而他们不希望我成为炮灰。

他们觉得我可以寻求别的解决方案,而不是以这么激进形式参与,有钱的话润就可以解决问题。我觉得还蛮残忍的,大家都润了,那剩下的人怎么办?

解封后,我感觉我不再有勇气舍弃平静的生活再去做斗争,或是改变一些我看不惯的东西,在封控期间我也打了太多没有反馈的电话,我实在是太无力了,也因此在慢慢失去我的表达和感知力,我很仰慕那些还有勇气坚持说话的人。

Vinyl | 经历了着一些再回望疫情这几年的经历,你是什么样的感受?

尔索 | 我现在已经可以平静看待过去的事了。或许乱世才是常态,二三十年前父母那条成功的路径,那条我们从小到大被教导的路径,和稳定的生活,可能都只是一个短暂的特例。发生了这么多事情后,我爷爷也会跟我讲他年轻时候的事。他现在快90岁了,我听他讲了才意识到百年前的中国是怎么样的,我们又怎么奢望世界一下子快进到一副新的图景呢。

我觉得这三年我都没有认真地参与到生活里去,一直在焦虑的状态中,也总是生病,就觉得生活离我还挺远的,最近才开始慢慢回归生活,开始和人重新建立联结。

后记

整理转译稿时,在回忆解封那段的叙述中,有一段谈到“我们小区还是叫什么,那个时候叫‘静默’”,看到这句话我有种恍若隔世的感觉,当时每天大面积渗透在群聊和新闻中的特殊时期词汇成为了陌生的,甚至需要思考一下才能理解的语词。

或许这也正是再次书写疫情记忆的意义所在——我们太容易遗忘了。即使不断地书写和叙述,即使当时的无助和愤怒是那样真切,也难免在讲述与此刻全然不同的生活状态时感到无比陌生与遥远。

我很害怕这种遗忘,在经历了封城后就总在半强迫的逼自己反复回忆,甚至在刚来法国的时候一度因为在这里的生活缺乏痛感,感到了一种不知名的愧怍。我总告诉自己对痛苦的感知力和保持愤怒的情绪很重要,因为那意味着我还在思考,也还有表达的欲望。但随着时间的推移,我却还是开始不可避免地对疫情期间自己的经历感到越来越陌生。3月底的时候我翻看了自己去年四月写下的日记,一边感到自己记忆中的时间尺度在循环的隔离生活和波动非常大的情绪中被高度扭曲,一边发现自己忘记了许多当时经历的细节,也很难再真切的共情那时自己的心情。

当我询问尔索有没有6月份在小区拍的一些照片,她说她要去百度网盘中找一下,找的时候却发现当时确认备份下来的照片只剩了几张,几个月的记忆也只留下的为数不多的,与疫情没什么关系的片段。后来翻了与周围人的聊天记录才找到了一些当时记录的照片和视频。

去年12月底的突然放开让无休止的封控不再成为生活的常态,疫情下的特殊话语也迅速地离开了公共的视野。与此同时,线上留存的疫情记忆被大规模删除。就在上个月,世界卫生组织宣布了新冠疫情不再构成国际关注的突发公共事件,过去的五一假期国内的各大旅游景点游客爆满,生活好像正逐渐步入令人熟悉与安心的正轨。但我们终究回不到那个疫情从未来过的世界了,它仍在我们生活的背面,在放开后的假期狂欢和无数人的创伤记忆中。

作为幸存者,我们总应尽可能记下点什么。

文 | Vinyl

图 | 尔索

审核 | Francis

编辑 | 张瀚予

围炉 (ID:weilu_flame)