名利场|实验室泄漏说:COVID-19起源调查内幕 (2/2)

The Lab-Leak Theory: Inside the Fight to Uncover COVID-19’s Origins

作者: 凯瑟琳·艾班 Katherine Eban

目录:

I. 一个名叫DRASTIC的小组

II. “充满蠕虫的罐头”

III. “似乎是一场故意掩盖”

IV. “抗体反应”

V. “风险过大,不应继续”

VI. 注重细节的人

VII. 墨江的矿工

VIII. 有关功能获得的争论

IX. 备忘录对决

X. 赴武汉的调查团

XI. 病毒所内

XII. 走出暗影

VII. 墨江的矿工

2012年,云南省南部墨江县葱茏的山区里,六名矿工被指派了一项艰巨的任务:从矿井的地面上铲除厚厚的蝙蝠粪层。在接触蝙蝠粪便的几个星期后,这些矿工得了重病,被送到位于云南首都的昆明医科大学第一附属医院。他们的咳嗽、发烧和呼吸困难的症状给这个十年前曾爆发过非典的国家敲响了警钟。

医院请来了肺科医生钟南山,他在治疗非典患者方面发挥了重要作用,并会在未来领导中国国家卫生委员会的COVID-19专家小组。根据那篇2013年的硕士论文,钟南山立即怀疑是矿工的疾病是病毒感染导致。他建议进行喉部取样培养和抗体测试,但他也问到产生粪便的是哪种蝙蝠。答案是:中华菊头蝠,与第一次SARS爆发时涉及的物种相同。

几个月内,六名矿工中有三人死亡。首先死亡的是最年长的那位63岁男性。论文中提到:“这种疾病是急性的,而且很猛烈。”并得出结论:“导致这六名患者患病的蝙蝠是中华菊头蝠。” 矿工们的血液样本被送往武汉病毒学研究所,根据后来的一篇中国论文的记录,研究所发现它们的SARS抗体呈阳性。

但确诊带来了新的谜团。此前科学家一直认为蝙蝠冠状病毒不会伤害人类。洞穴内的毒株有什么不同?为了找到答案,来自中国各地的研究小组来到这个废弃的矿井,收集蝙蝠、鼬类和老鼠身上的病毒样本。

在2013年10月发表在《自然》杂志的研究中,石正丽报告了一个关键发现:某些蝙蝠病毒不需要先跳到中间动物身上,而是有可能直接感染人类。在首次分离出一种类似SARS的活体蝙蝠冠状病毒后,她的团队发现它可以通过一种叫做ACE2受体的蛋白质进入人类细胞。

在2014年和2016年的后续研究中,石正丽和她的同事们继续研究从矿井中收集的蝙蝠病毒样本,希望能找出哪一种病毒感染了矿工。蝙蝠身上携带了多种冠状病毒。但是只有一种病毒的基因组与SARS非常相似。研究人员将其命名为RaBtCoV/4991。

2020年2月3日,此时COVID-19疫情已经蔓延到中国以外的地区,石正丽和几位同事发表了一篇论文,指出SARS-CoV-2病毒的基因序列与引起2002年疫情的SARS-CoV的遗传密码有近80%完全相同。但他们也报告说,SARS-CoV-2与他们所掌握的一个名为RaTG13的冠状病毒序列有96.2%的相同,后者曾在云南省被检测到。他们得出结论,RaTG13是与SARS-CoV-2最接近的已知亲属。

在接下来的几个月里,当世界各地的研究人员在寻找一切可能是SARS-CoV-2前身的已知蝙蝠病毒时,石正丽对RaTG13的来源和它被完全测序的时间提供了不断变化,而且常常自相矛盾的说法。通过搜索一个公开的基因序列库,包括DRASTIC在内的几个团队很快意识到RaTG13看上去与RaBtCoV/4991完全相同——该病毒来自2012年导致矿工患上与COVID-19相似疾病的山洞。

7月,随着各界疑问不断累积,石正丽告诉《科学》杂志,她的实验室出于分类明确性的考虑,已为该样本重新命名。但是对于怀疑论者来说,这种做法看起来像是在努力掩盖样本与墨江矿洞的联系。

在接下来的一个月里,当石正丽、达斯扎克和他们的同事发表了他们在2010年至2015年期间采样的630种新型冠状病毒的报告时,调查者们的疑问成倍增加。在对补充数据进行梳理时,DRASTIC的研究人员震惊地发现,墨江矿区还采集到八种与RaTG13有密切联系的病毒,但它们都没有在报告中标明。布罗德研究所的艾琳娜·陈说,这些关键线索不经讨论被直接埋没,“令人难以置信”。

2020年10月,随着对墨江矿井的质疑加剧,英国广播公司BBC的一个记者小组试图进入矿井本身。他们被便衣警察跟踪,然后发现前方道路正巧被一辆坏掉的卡车堵住了。

石正丽现在面临着国际媒体越来越多的质问,她告诉BBC。“我刚刚下载和了昆明医院大学那名学生的硕士论文,并阅读了它.... 它的结论既没有证据也没有逻辑,却被阴谋论者用来怀疑我。如果你是我,你会怎么做?”

VIII. 有关功能获得的争论

2020年1月3日,美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德博士接到他的同行、中国疾病控制和预防中心主任高福博士的电话。高福描述了一种神秘的新型肺炎,似乎只有去过武汉某个市场的人才会感染。雷德菲尔德立即向他提出,可以派出一个专家小组帮助调查。

但是当雷德菲尔德看到早期病例的分类,其中一些是家庭聚集感染,市场的解释就说不通了。难道多个家庭成员通过接触同一种动物而患病?雷德菲尔德说,高福向他保证病毒不会人传人,但他还是敦促对方在社区内进行更广泛的测试。这一努力带来了下一通哽咽的回电。高福承认,许多病例与市场完全没有关系。病毒似乎是在人与人之间直接传播,这是更可怕的情况。

雷德菲尔德立即想到了武汉病毒研究所。一个小组可以在短短几周内完成对所内研究人员的抗体测试,并把它从可能的疫情源头中排除出去。雷德菲尔德正式重申了派遣专家调查的提议,但中国官员没有对他的提议做出回应。

雷德菲尔德是一名病毒学家,他对武汉病毒研究所心存疑虑,部分原因是他多年来一直在身处反对功能获得性研究的运动中。2011年,鹿特丹伊拉斯谟医学中心的研究人员荣恩·富希耶(Ron Fouchier)宣布,他对H5N1禽流感病毒株进行了基因改造,使其能在雪貂中传播,雪貂在基因上比小鼠更接近人类,而针对这一研究的辩论席卷了病毒学界。Fouchier平静地宣布,他制造了 “能被制造出的最危险的病毒之一”。

之后,科学家们对这种研究的风险和益处展开了激烈争论。赞成的人声称,通过强调潜在风险和加速疫苗开发,功能获得实验可以帮助预防大流行病。批评者认为,如果创造自然界中不存在的病原体,必然会有不慎将它们泄漏的风险。

2014年10月,奥巴马政府决定暂停为可能使流感、MERS或SARS病毒更具毒性或更易传播的功能获得研究项目提供新资金。但在宣布暂停的声明中,有一个脚注提出:“对保护公众健康或国家安全有迫切必要”的情况可以例外。

而特朗普政府上任的第一年,暂停令被取消,取而代之的是一个名为HHS P3CO框架(潜在大流行病原体管理和监督)的审查系统。它让确保安全的责任落到了为研究提供资金的联邦部门或机构身上。这种制度使审查过程笼罩在秘密之中。哈佛大学流行病学家马克·利普斯奇Marc Lipsitch博士说:“审查者的名字没有被公布,要被审查的实验细节在很大程度上也是保密的。” 利普斯奇反对功能获得研究的主张曾促成上一次政府暂停拨款。(美国国立卫生研究院的一位发言人告诉《名利场》:“关于个别未获资助的申请的信息是不公开的,以维持保密性并保护敏感信息、原始数据和知识产权”)。

在资助功能获得研究的美国国立卫生研究院内部,P3CO框架在很大程度上遭到了轻视和忽略,该机构的一位长期官员说:“如果你禁止功能获得研究,就等于禁止了病毒学。” 他继续补充说:"即使上次暂停拨款之后,每个人只是眨眨眼睛,然后心照不宣地继续进行手上的功能获得实验。

55岁的英国人彼得·达斯扎克是生态健康联盟(EcoHealth Alliance)的主席。这是一家位于纽约的非营利组织,拥有一个值得称赞的目标:通过保护生态系统来防止新出现的疾病的爆发。2014年5月,此时距离政府暂停资助功能获得性研究还有五个月,生态健康联盟获得了国家过敏和传染病研究所(NIAID)大约370万美元的拨款,它将这笔钱部分分配给了从事收集蝙蝠样本、建立模型和进行功能获得实验的各种机构,以了解哪些动物病毒能够传染给人类。暂停令和P3CO框架都没有影响到这项拨款。

根据生态健康联盟向纽约州总检察院下的慈善机构管理局提交的990免税表,到2018年,该联盟每年从一系列联邦机构拉来高达1500万美元的拨款,包括国防部、国土安全部和美国国际开发署。石正丽本人在其简历中列出了美国政府超过120万美元的拨款支持:2014年至2019年期间,来自美国国家卫生研究院的66.5万美元;以及同期来自美国国际开发署的55.95万美元。这些资金中至少有一部分是通过生态健康联盟提供的。

生态健康联盟将大笔政府拨款分成较小的次级拨款给各个实验室和机构的做法,使其在病毒学领域内获得了巨大的影响力。罗格斯大学的理查德·埃布莱特(Richard Ebright)说,这些资金使生态健康联盟能收买它支持的实验室,“使它们对问题知情不报”。《名利场》对生态健康联盟提出了各种细节性问题,而联盟的发言人代表该组织和达斯扎克表示:“我们不予置评”)。

随着新冠大流行的肆虐,生态健康联盟和武汉病毒研究所之间的合作被特朗普政府盯上了。在2020年4月17日的白宫COVID-19新闻发布会上,一位来自阴谋论的右翼媒体Newsmax的记者向特朗普提出了一个与事实不符的问题,他错误地声称国家卫生研究院向中国的一个四级实验室提供了370万美元的资助。“美国为什么要给中国这样的拨款?”这名记者问道。

特朗普回答说:”我们将很快终止这项拨款。"他补充说:“我很好奇,当时是哪位总统通过它的呢。”

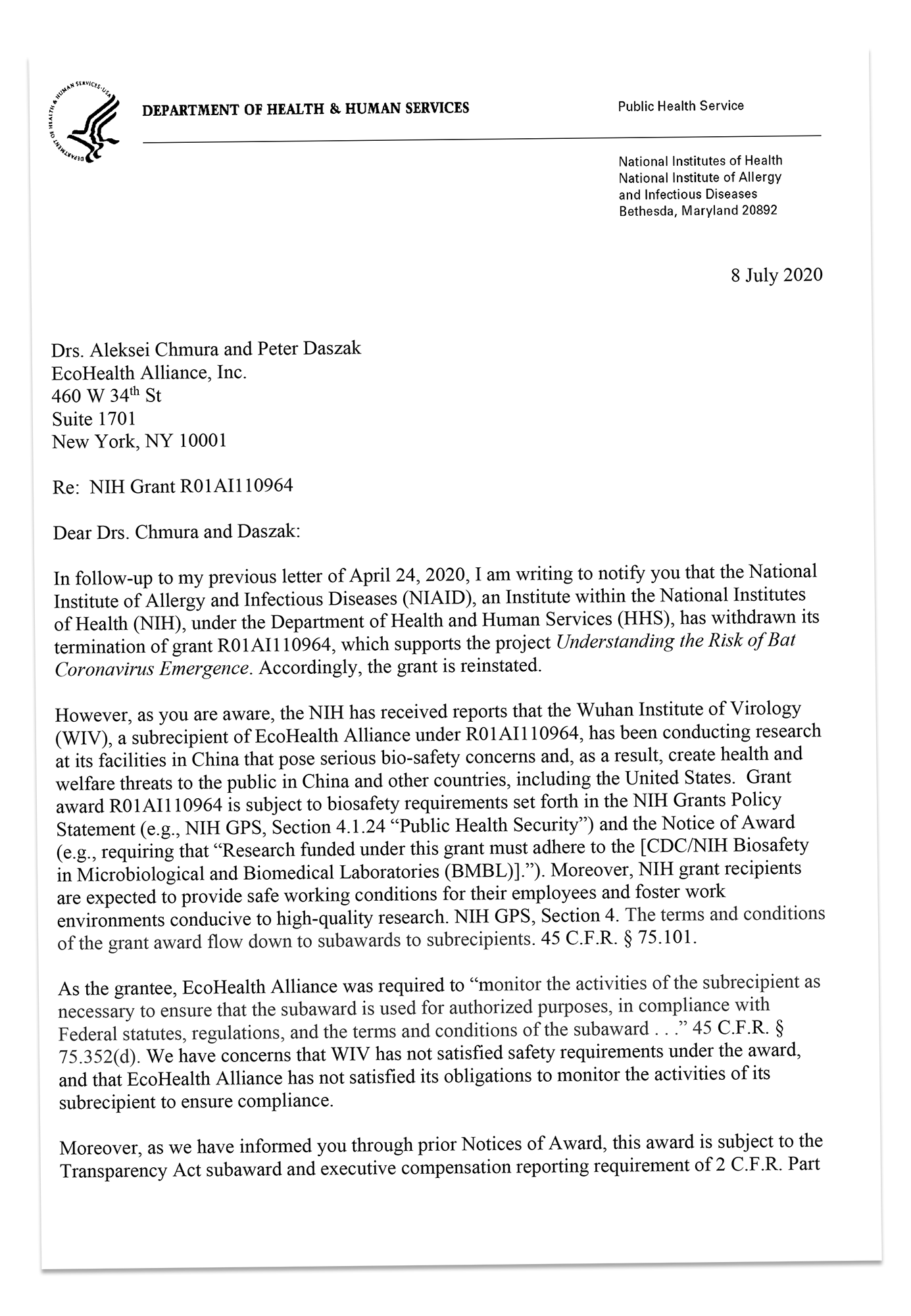

一周后,美国国立卫生研究院的一名官员以书面形式通知达斯扎克,他的政府拨款已经被终止。安东尼·福奇 (Anthony Fauci)博士后来在国会委员会作证,这道命令来自白宫。这一决定引发了一场风暴:81位诺贝尔科学奖得主在给特朗普卫生官员的一封公开信中谴责了这一决定,《60分钟》栏目则报道了特朗普政府将科学政治化的短视行为。

达斯扎克似乎成了一次政治运动的受害者,而这场运动的目的是将新冠大流行的责任归咎于中国、福奇博士和所有科学家,同时转移对特朗普政府拙劣应对的注意力。“达斯扎克完全是一个优秀的、体面的人,是一个 “老式的利他主义者,”这位国立卫生研究院的官员评价说,“看到这种情况发生在他身上,这真的让我很难过。”

7月,国立卫生研究院试图出尔反尔。它恢复了给生态健康联盟的拨款,但暂停了其研究活动,直到它满足七个条件,其中一些条件完全超出了一家非营利组织的权力范围,乃至接近天方夜谭。这些条件包括:提供关于武汉病毒研究所一名“似乎消失了的”研究员的信息,社交媒体上传言他是零号病人,以及解释2019年10月武汉病毒研究所周边手机流量减少和道路被设置路障的情况。

点击查看完整文件 Laura, Michael (NIH/OD) [E]

但相信阴谋论的保守人士并不是唯一对达斯扎克嗤之以鼻的人。埃布莱特将达斯扎克的研究模式——将样本从偏远地区带到城市,然后对病毒进行测序和培养,并试图对其进行基因改造,使其更具毒性——比喻为“用一根点燃的火柴寻找煤气泄漏”。此外,埃布莱特认为,达斯扎克的研究没能达到其通过全球合作预测和预防大流行病的既定目标。

根据一个名为“美国知情权”的信息自由组织获得的电子邮件,人们很快发现,达斯扎克不仅在影响力巨大的《柳叶刀》声明上签了名,而且整场联署是由他组织的。他掩盖自己的组织者角色,并意图制造科学界达成了一致观点的假象。

在 “不需要你签署 ‘声明’,拉尔夫!!”的邮件标题下,他给两位科学家发邮件,其中一人是北卡罗来纳大学的拉尔夫·巴瑞克博士,他曾与石正丽合作进行功能获得研究,并创造了一种能够感染人类细胞的冠状病毒(本文第五节曾提及此研究)。“你、我和他不应该签署这份声明,这样它就会显得与我们有一定距离,以免适得其反。” 达斯扎克补充说,“之后,发布声明的渠道将不会使人发现我们有过合作,这样我们就能最大限度地发出一个有独立性的声音。”

巴瑞克表示同意,他回信说:“否则它看起来会像是自私的辩解,我们就会失去影响力。”

巴瑞克没有在声明上签字。不过最后,达斯扎克还是签了。至少还有六位签名者曾在生态健康联盟工作过,或得到过该联盟的资助。该声明以一条客观性声明结束。“我们声明此中没有利益冲突。”

达斯扎克如此迅速地动员起来是有原因的,杰米·梅茨尔说:“如果宿主动物是起源,这是对......他一生工作的验证....。但是,如果这场大流行的开始是一场实验室泄漏事故,它对病毒学造成的打击将会堪比三里岛和切尔诺贝利于核科学。” 它可能使该领域无限期地陷入暂停研究和资金限制。

IX. 备忘录对决

到2020年夏天,国务院的COVID-19起源调查已经冷却。军备控制、核查和履约局的官员们回到了他们的正常工作中:监控世界各地的生物威胁。"托马斯·迪南诺说:“我们没有在关注武汉。” 那年秋天,国务院小组从一个外国信源得到了一个提示:关键信息很可能已经存在于美国情报界自己的档案中,但没有得到分析。11月,这一线索将调查人员指向了此前获得的机密信息。“这绝对令人震惊,”一位前国务院官员说。三名政府官员告诉《名利场》,武汉病毒研究所有三名研究人员在2019年11月生病了,而且因为类似COVID-19的症状去医院就医。这三人的研究方向都与冠状病毒的功能获得有关。

虽然不清楚是什么让他们病倒,但 “这些人不是保洁员或门卫,”这位前国务院官员说,“他们活跃的研究人员。而最引人注目的部分绝对是这些事情的日期,因为如果这真的是起源的话,他们就被逮了个正着。”国务院内部的反应是,“我靠,” 一位前高级官员回忆说。“也许我们该让上头知道。” 调查重新开始了。

一名与大卫·阿什合作的情报分析员通过机密渠道,发现了一份报告,其中概述了实验室泄漏假设的合理性。这份报告是由劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的研究人员在5月撰写的,该实验室为能源部进行国家安全研究。但这份报告似乎被埋没了保密文档的系统中。

现在,官员们开始怀疑,是否有人在故意隐藏支持实验室泄漏论的材料。“为什么我的员工需要在文件堆里大海捞针?” 迪南诺充满疑问。后来,能源部负责监督劳伦斯·利弗莫尔实验室的官员还试图阻止国务院调查员与报告的作者谈话,但没有成功。这使他们的怀疑变得更加强烈。

他们的挫折感在12月达到顶峰,当时他们终于向负责军备控制和国际安全的代理副部长克里斯·福特(Chris Ford)作了简报。他对他们调查的敌意实在太严重,以至于调查组快要认为他是一个思维狭隘的官员,一心想要给中国机构的渎职行为洗白。但福特在核不扩散领域有多年经验,而且长期以来一直是一名对中国的鹰派。福特告诉《名利场》,他认为他的职责在于确保处于他管理范围内的任何COVID-19起源调查的可靠性。他相信,“接受那些让我们看起来像江湖骗子的东西”只会适得其反。

福特的敌意还有一个原因。他在听取调查小组的报告前,已经从其他机构的同事那里听说了他们,而且调查的保密性给让他有一种 “第六感*”,认为这个过程是由 “古怪的临时工拼凑 "起来的。他想知道,是否有人发起了一个无法追责的调查,并期待达到某种特定的目标?

他不是唯一有顾虑的人。正如一位了解国务院调查的高层政府官员所说,“他们的调查是写给特朗普政府的某些情报主顾看的。我们要求他们提供能支持这些结论的源报告。这简直要等一百年。然后你终于会读到一篇报告,它会提到一条推文和一个日期。都不是什么你还能回过头找得到的东西。”

福特回忆说,在听完调查人员的发现后,国务院生物武器办公室的一位技术专家 “认为他们都是精神病。”

国务院调查小组则认为,是福特才是在强推一个已经预先得出的结论:COVID-19是从自然界起源的。一周后,调查组的成员之一参加了一场会议,在会上,在福特手下工作的克里斯托弗·帕克建议在场的人不要引起对美国资助功能获得研究的注意。

由于深深的不信任在持续发酵,国务院的调查组召集了一个专家小组,秘密地对实验室泄漏说进行“红队挑战(Red Teaming)”。这种做法会从各角度攻击这个理论,看看它是否仍能成立。该专家会议于1月7日晚举行,就在国会大厦发生叛乱的第二天。当时,福特已经宣布了他的辞职计划。

根据《名利场》获得的会议记录,有29人登录了国务院的安全视频通话,会议持续了三个小时。参会的专家包括拉尔夫·巴瑞克、艾琳娜·陈和斯坦福大学的微生物学家大卫·雷尔曼(David Relman)。

阿什邀请了创办一家生物制药公司的乳腺癌专家,史蒂文·奎伊(Steven Quay)博士,展示一项统计学分析,对比了实验室来源与自然来源的可能性。巴瑞克认为奎伊的分析不够可信,他指出,计算结果中没有考虑到自然界中有数百万个尚不为人知的蝙蝠病毒序列。根据会议记录,当国务院的一位顾问询问奎伊,他是否做过类似的分析时,他回答说:“凡事都有第一次。”

虽然他们质疑奎伊的发现,但科学家们认为还有其他理由怀疑病毒来自实验室。雷尔曼说,武汉病毒研究所的部分任务是从自然界中采样,并对 “能感染人类的病毒”提供早期警告。2012年六名矿工的感染 “在当时就值得被大规模报道”。然而,那些病例从未被报告给世卫组织。

巴瑞克补充说,如果SARS-CoV-2来自一个 “强大的宿主动物种群”,人们可能会看到 “多起引入事件”,而不是单点爆发,尽管他也警告说,这点并不能证明“[病毒]是从一个实验室逃出来的”。这一发言促使阿什进一步追问:“那么这个病毒有可能没有被基因编辑过吗?“ ( 原文:“Could this not have been partially bioengineered?”)

福特对(他所认为的)调查组提供的薄弱证据,以及他们此次的秘密讨论感到非常不安。他彻夜未眠,把自己的担忧写成了一份四页长的备忘录。在将备忘录保存为PDF格式,使其不能修改后,他在第二天清晨将这份文件通过电邮发给了国务院的多位官员。

在备忘录中,福特批评该小组 “缺乏数据支持”,并补充说:“我还要提醒你们,不要认为中国人民解放军(PLA)参与武汉病毒所的机密项目有任何内在的可疑之处,或者能暗示与生物战相关的活动。很难说军队参与机密病毒研究本身就有问题,因为美国军队多年来也一直深入参与美国的病毒研究”。

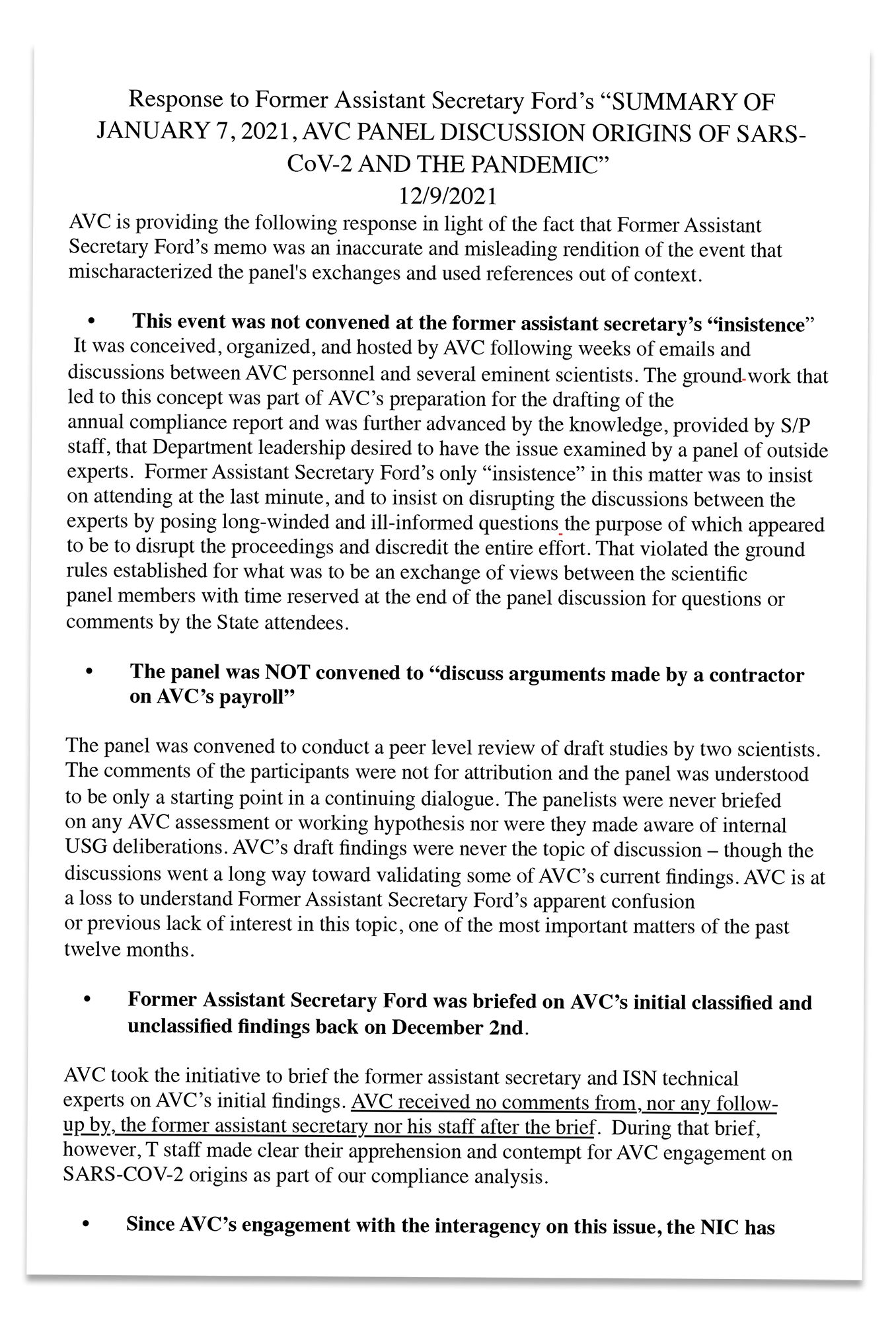

第二天,即1月9日,托马斯·迪南诺发出了一份五页的文件,反驳福特之前的备忘录(尽管它的日期被误标为 “12月9日”)。他指责福特歪曲了专家讨论会的努力,并列举了他的调查团队面临的种种障碍:来自技术人员的 “畏惧和轻蔑”;让他们他们不要调查COVID-19的起源的警告,因为害怕这会“一发不可收拾”;以及 “(领导层)对简报和详细报告完全没有反应。” 他补充说,因为国家情报委员会未能提供统计学方面的帮助,他们才邀请了奎伊。

一年来的相互猜疑终于演变成了一场备忘录对决。

国务院的调查人员不断推进调查,下定决心要公开他们的担忧。他们继续进行了长达数周的努力,以解密被情报界筛查过的信息。1月15日,在乔·拜登总统宣誓就职的前五天,国务院发布了一份关于武汉病毒研究所活动的事实概况说明,披露了关键信息:2019年秋季,在第一个确定的疫情案例之前,病毒所的几名研究人员已经出现了类似COVID-19的症状;而且那里的研究人员与中国军方合作开展了秘密项目,“至少从2017年开始代表中国军方从事机密研究,其中包括动物实验。"

该声明经受住了 “激进的质疑",如一位前国务院官员所说,拜登政府并没有否认它的内容。“我很高兴看到蓬佩奥的声明得以通过,”克里斯·福特说,他在离开国务院之前亲自签署了这份介绍事实概况的文稿,“他们使用的是经过审查和认可的真实报告,这让我松了口气。”

X. 赴武汉的调查团

7月初,世界卫生组织邀请美国政府推荐专家到武汉进行调查,这是被长期拖延的COVID-19起源调查取得进展的一个标志。有关世卫组织是否受中国影响、中国的保密态度,以及正在肆虐的大流行,都使预定的调查任务变成了一个充满怨恨和猜疑的国际关系雷区。

在几周内,美国政府向世卫组织提交了三个人选:一名美国食品和药物管理局的兽医、一名疾病预防控制中心的流行病学家和一名美国国家情报局的病毒学家。没有人被选中。相反,只有一位来自美国的代表获得通过。他就是彼得·达斯扎克。

从一开始就很明显,中国会控制谁能来,以及他们能看到什么。7月,当世卫组织向成员国发送了一份关于访问团的调查条款草案时,这份PDF文件的标题是 “中国和世卫组织商定的最终版本”,这表明中国已经预先批准了其内容。

这种情况的部分责任在于特朗普政府,在两个月前划定调查任务的范围时,他的政府未能阻止中国获得对任务范围的控制。在世卫大会上通过的决议没有要求对新冠大流行的起源进行全面调查,而是要求执行一项任务,“以确定该病毒的动物宿主”。自然来源的假说成为这项任务的事实基础。“这是一个只有中方明白的巨大差异,”杰米·梅茨尔说,“当[特朗普]政府在呼呼大睡的时候,一些真正重要的事情正在围绕着世卫组织发生,而美国却没有发言权。”

2021年1月14日,达斯扎克和其他12名国际专家抵达武汉,加入17名中国专家和政府随行人员的行列。在为期一个月的任务中,他们有两个星期被隔离在酒店房间里。其余两周的调查与其说是调查,不如说是接受宣传,还参观了一个颂扬习主席领导能力的展览。调查组几乎没有看到原始数据,只有中国政府对数据的分析。

他们对武汉病毒研究所进行了一次访问,并在那里会见了石正丽,访问报告的一个附件中对此进行了描述。按理说,调查团肯定会要求访问武汉病毒研究所的数据库。这个库里有大约22,000个病毒样本和序列,但已被下线。在3月10日由伦敦一个组织召开的活动中,达斯扎克被问及调查团是否提出了这样的要求。他说,这没有必要。石正丽曾表示,由于在大流行期间有黑客企图入侵,武汉病毒所关闭了数据库。“这是绝对合理的,”达斯扎克说,"而且我们并没有要求查看数据....。如你所知,这项工作的很多内容都是与生态健康联盟合作....。我们确实基本上知道那些数据库中的内容。没有证据显示那些数据库里有比RaTG13更接近SARS-CoV-2的病毒,就这么简单。”

事实上,该数据库的下线时间是2019年9月12日,在大流行正式开始前三个月,这个细节是吉尔斯·德马内夫和他的两位DRASTIC同事发现的。

经过两周的调查,中国和国际专家在结束任务时靠举手投票,来决定哪种起源情况更有可能。从蝙蝠到人类的直接传播:一般可能到比较可能。通过中间动物传播:比较可能到非常可能。通过冷冻食物传播:一般可能。通过实验室事故传播:极其不可能。

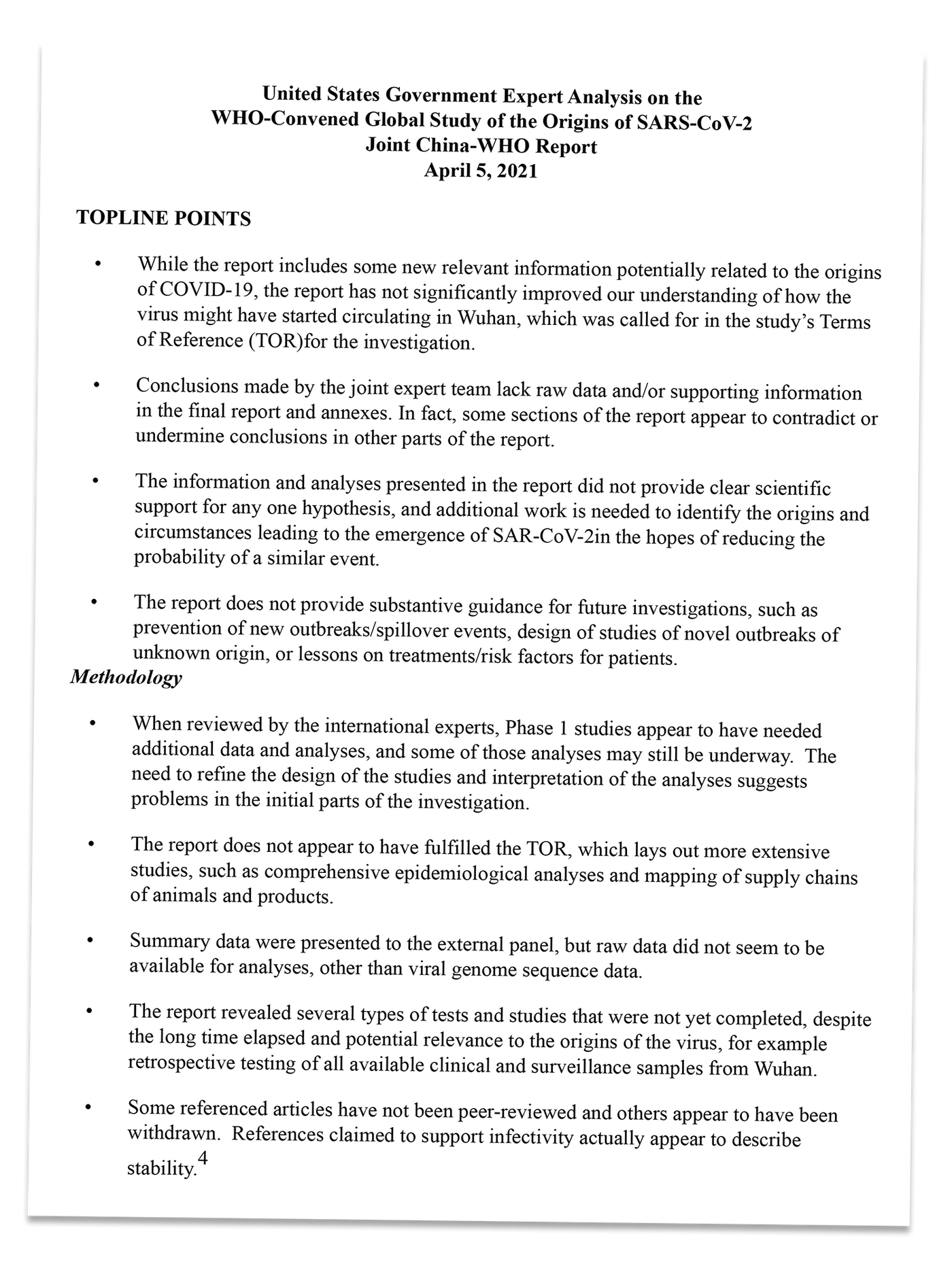

2021年3月30日,世界各地的媒体报道了该任务发布的120页报告。关于实验室泄漏的讨论只占了不到两页。杰米·梅茨尔在推特上称该报告存在 “致命的缺陷”,他说:“他们被送去证明一种假说,而不是公平地检视所有假说。”

报告还叙述了石正丽如何反驳阴谋论,并告诉访问的专家小组:“没有关于不同寻常的疾病的报告,没有任何此类诊断,所有工作人员的SARS-CoV-2抗体检测均为阴性。” 她的说法直接冲突于1月15日国务院发布的调查概况。一位前国家安全官员说:“那是一个明知事实的人在故意撒谎。”

《名利场》杂志从取得的一份美国政府内部分析报告中,认为世卫的报告不甚准确,甚至自相矛盾,有些部分在削弱其他地方得出的结论,有些部分则依赖已撤回的论文。关于四个可能的起源假说,这份内部分析指出,报告 “没有描述这些假设是如何产生的,如何测试这些假设,或如何在它们之间做出取舍,以决定某一个比另一个更可能是事实。”报告补充说,实验室事故的可能性只得到了 “粗略的”审查,而且 “文中展示的证据似乎不足以认定该假设 ‘极不可能’ 成立。”

该报告最令人惊讶的批评者是世卫组织主任本人,埃塞俄比亚的谭德赛·阿达诺姆·格布雷耶苏斯博士。随着世界卫生组织的信誉愈发岌岌可危,在报告发布当天的新闻发布会上,他似乎承认了报告确实有缺陷。 “就世卫组织而言,所有的假说都还在讨论中,”他说,“我们还没有找到病毒的来源,我们必须继续遵循科学,并在工作中不遗漏任何细节。”

他的发言反映了 “里程碑式的勇气”,梅茨尔说,“谭德赛冒着牺牲他整个职业生涯的风险来捍卫世卫组织的诚信”。(世卫组织拒绝让谭德赛接受采访)。

在那时,一个由大约二十几位科学家组成的国际联盟,其中包括DRASTIC研究员吉尔斯·德马内夫和罗格斯大学的生态健康联盟的批评者理查德·埃布莱特,已经找到了一种方法,绕过梅茨尔形容的,各大期刊立起的 "拒稿之墙"。在梅茨尔的指导下,科学家们于3月初开始发表公开信。并在4月7日发表了第二封,谴责世卫调查报告的不可靠,并呼吁对COVID-19的起源进行全面调查。这封公开信获得了全国主要报纸的广泛报道。

越来越多的人坚持要求得知武汉病毒研究所内部到底发生了什么。美国国务院发布的事实概况中,关于病倒的研究人员和秘密军事研究的说法是准确的吗?

在任务报告发布前一周,梅茨尔设法直接与石正丽对话。在3月23日由罗格斯医学院主办的一场在线讲座上,梅茨尔问她是否知晓在武汉病毒所进行的全部研究和那里保存的所有病毒,以及美国政府关于机密军事研究的说法是否正确。她是这样回答的:

“我们的工作,我们的研究是公开的,我们有很多国际合作。而且据我所知,我们所有的研究工作都是公开的,是透明的。因此,在COVID-19开始的时候,我们听到了一些传言,声称在我们的实验室里有一些项目,等等,与军队合作,等等,这些传言。但这是不正确的,因为我是实验室的主任,负责研究活动。我不知道在这个实验室进行的任何类型的(军方的)研究工作。这是错误的信息。”

反对实验室泄漏理论的一个主要论据,其实建立在石正丽声称武汉病毒所没有隐藏任何与SARS-CoV-2更近似的病毒样本时说的是实话的基础上。在梅茨尔看来,如果她在军方参与研究的问题上撒谎,或在其他任何事情上撒谎,那么她的其他言论也就完全靠不住。

XI. 病毒所内

2019年1月,武汉病毒学研究所发布了一份新闻稿,赞扬石正丽 “在发现和描述重要的蝙蝠传播病毒方面取得了杰出的开创性成就”。这篇新闻的背景是她被选为著名的美国微生物学会的研究员,而这只是她闪亮的科学生涯中的最新里程碑之一。在中国,这位著名的 "蝙蝠女 "很容易被人在照片中认出。照片里,她通常穿着全身正压服,身处武汉病毒研究所的BSL-4实验室。

得克萨斯州BSL-4加尔维斯顿国家实验室的长期主任詹姆斯·勒杜克(James LeDuc)说,由于她的 “最前沿”的工作,石正丽是国际病毒学会议上的一名常驻权威人物。在他组织的国际会议上,石正丽和来自北卡教堂山大学的拉尔夫·巴瑞克都是常客。“她是一个富有魅力的人,英语和法语都非常流利,” LeDuc说,听起来几乎有些惆怅。他又补充道:“这就是科学界的运作方式。你把大家聚在一起,大家分享自己的数据,然后出去喝杯啤酒。”

石正丽通往病毒学领域顶峰的旅程开始于对中国最南部的偏远蝙蝠洞的考察。2006年,她在法国里昂的BSL-4 Jean Merieux-Inserm实验室接受培训。2011年,她被任命为武汉病毒研究所下新发传染病中心主任,2013年被任命为BSL-3实验室主任。

很难想象在任何地方的任何人能为应对COVID-19做更好的准备。2019年12月30日,晚上7点左右,根据她向《科学美国人》的描述,石正丽接到了她的上司——武汉病毒研究所所长的电话。他希望她调查几例因神秘的肺炎而住院的病人:“放下你手头的全部事情,现在就去处理。”

第二天,通过分析七个病人的样本,她的团队成为第一批对这种疾病进行测序,并确定为一种与SARS有关的新型冠状病毒的团队之一。到1月21日,她已被任命为湖北省COVID-19应急科研专家组组长。在一个可怕的时刻,在一个崇敬科学家的国家,她站上了职业生涯的巅峰。

但她的上升并非没有代价。有理由相信,她很难自由地说出自己的想法,或者走一条符合科学,但不符合中国共产党的路线的道路。虽然石正丽曾计划与她在得克萨斯的朋友詹姆斯·勒杜克分享分离出的病毒样本,但北京官员阻止了她。到1月中旬,一个由中国顶级病毒学家和生化专家,陈伟少将,领导的军事科学家小组已经在武汉病毒所内部开始了工作。

在多国政府,也包括中国政府的严格审视下,在怪异的阴谋论和有理有据的怀疑的环绕中,石正丽开始对批评者进行抨击。“2019年的新型冠状病毒是大自然对人类不文明习惯的惩罚,” 她在2月2日的一条微信朋友圈中写道,“我石正丽用我的生命担保,与实验室没有关系。奉劝那些相信并传播不良媒体的谣传的人,闭上你们的臭嘴。”

尽管按石正丽的描述,武汉病毒研究所是一个遭虚假指控困扰的,实际上很透明的国际研究中心,但国务院1月份的概况说明提供了一幅全然不同的画面:一个进行机密军事研究,并隐藏其存在的机构。石正丽坚决否认这一点,但一位阅读过美国机密资料的前国家安全官员告诉《名利场》,在武汉病毒所内,军方和民用研究人员 “在同一空间里进行动物研究”。

“虽然这本身并不能证明实验室发生泄漏,但石正丽对相关情况撒谎绝对是 ‘板上钉钉’。”一位前国务院官员说,“这种秘密做法反映了武汉病毒所的诚实和可信度。这里有一张谎言、胁迫和虚假信息的构成的大网,这张网正在杀人。”

《名利场》向石正丽和武汉病毒研究所所长提出了详细问题。两人都没有回应通过电子邮件和电话传送的多次评论请求。

当国家安全委员会的官员追踪武汉病毒研究所和军事科学家之间的合作时——这些合作可以追溯到20年前,到现在共发表了51篇共同撰写的论文——他们也注意到了香港的一名大学生标记的一本书。这本书叫做《非典型肺炎的非自然起源与作为遗传生物武器的人造病毒新物种》,其中,18名作者和编辑组成的团队(其中11人在中国空军医科大学工作)探讨了围绕生物武器开发的产生的各种问题。

书中不仅声称SARS-CoV-1是恐怖分子利用基因编辑创造的生物武器,还包含一些令人警惕的实际操作技巧:“生物武器的气溶胶攻击最好在黎明、黄昏、夜晚或多云天气进行,因为紫外线会破坏病原体。” 它还列举了此类攻击的附加利益,比如突然激增的住院人数可能导致医疗系统崩溃。该书的编辑之一曾与武汉病毒所的研究人员合作发表过12篇科学论文。

这本书的戏剧性言辞可能是中国军事研究人员为了卖书而进行的炒作,或者是试图说服解放军为启动生物战计划提供资金。当鲁珀特·默多克拥有的报纸《澳大利亚人报》的一名记者以 “中国讨论生物武器益处”为题报道该书的细节时,中国国有媒体《环球时报》嘲笑了这篇报道,并指出该书可以从亚马逊上买到。

关于SARS-CoV-2作为生物武器的煽动性观点已经成了一种颇具吸引力的另类右翼阴谋论,但石正丽主管的尚未公开的民用研究的情况,则引发了更现实的担忧。石正丽自己在一家科学杂志发表的评论,以及中国政府数据库中的资助信息表明,在过去三年中,她的团队在类人化小鼠身上测试了两种新型但未公开的蝙蝠冠状病毒,以观察其感染能力。

2021年4月,在《传染病与免疫》杂志的一篇社论中,石正丽采用了一种熟悉的策略,试图驱散笼罩在她身上的怀疑之云。她援引了科学共识,就像《柳叶刀》的声明那样。她写道:“科学界强烈反对这些未经证实和误导性的猜测,并普遍接受SARS-CoV-2来源于自然界,它要么在动物宿主身上产生然后传播给人类,要么由近似的病毒初期传播给人类之后,发生突变而形成。

但是,石正丽的社论并没有起到遏制质疑的作用。5月14日,在《科学》杂志上发表的一份声明中,18位知名科学家呼吁对COVID-19的起源进行 “透明、客观”的调查,并指出:“我们必须认真对待关于自然和实验室逃逸的假设,直到我们获得足够的数据。”

签名者中包括拉尔夫·巴瑞克。15个月前,他曾在幕后帮助彼得·达斯扎克组织《柳叶刀》的签名活动。科学界的共识已经被砸得粉碎。

XII. 走出暗影

到2021年春天,关于COVID-19起源的争论已经变得如此恶毒,以至于双方开始互发死亡威胁。

在3月26日接受CNN采访时,特朗普时期的前CDC主任雷德菲尔德博士坦率地承认:“我仍认为武汉的这种病原体最可能来自实验室,你知道,从那里逃逸的。”雷德菲尔德补充说,他相信这次释放是一个意外,而不是一个故意的行为。在他看来,自从他与高福博士的第一次通话,之后发生的任何事情都无法改变一个简单的事实:武汉病毒所是来源的可能性需要被排除,但它没能被排除。

采访播出后,死亡威胁涌进他的邮箱。谩骂声不仅来自认为他对种族问题缺乏敏感性的陌生人,也来自知名科学家,其中一些人曾经是他的朋友。有人说他应该 “油尽灯枯,赶快去死”。

彼得·达斯扎克也收到了死亡威胁,其中一些来自QAnon的阴谋论者。

与此同时,在美国政府内部,实验室泄漏的假说在特朗普政府向拜登政府的过渡中存活了下来。4月15日,国家情报局局长阿芙利尔·海因斯(Avril Haines)告诉众议院情报委员会,目前正在权衡两种 “有可信度的理论”:实验室事故或自然出现。

即便如此,在整个4月份,关于实验室泄漏的讨论大多限于右翼媒体,塔克·卡尔森(Tucker Carlson)对此津津乐道,而大多数主流媒体则刻意回避。在国会,能源和商业委员会的共和党少数派发起了自己的调查,但民主党人几乎没人买账,美国国家卫生研究院也没有对冗长的信息要求清单作出回应。

5月2日,情况开始发生变化。那天《纽约时报》的科学作家尼古拉斯·韦德(Nicholas Wade)在Medium上发表了一篇长文。(他之前写过一本引发争议的书,讨论基因在塑造不同种族的社会行为中的作用。)在文章中,他分析了支持和反对实验室泄漏的科学线索,并指责媒体没有报道两种正相互竞争的假设。韦德用了整整一个章节来讨论 "furin蛋白酶切位点",这是SARS-CoV-2基因序列的一个独特部分,能让它有效地进入人体细胞,使病毒更具感染性。

在科学界内,这件事被摆上了台面。韦德引用了世界上最著名的微生物学家之一大卫·巴尔的摩博士 (Dr. David Baltimore)的话说,他相信furin蛋白酶切位点“是寻找病毒起源的核心证据"。巴尔的摩是一名分子生物学的先驱,曾诺贝尔奖,他与史蒂夫·班农和阴谋论拥趸的距离要多远有多远。他的判断,即furin蛋白酶切位点指向可能发生的基因编辑,需要得到认真对待。

随着疑问的增加,美国国立卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯博士(Dr. Francis Collins)于5月19日发表声明,声称 “无论是国立卫生研究院还是国家过敏和传染病研究所,都没有批准过让冠状病毒‘获得功能’,加强病毒对人类传播力和致命性相关研究的拨款, "

5月24日,世卫组织的决策机构——世界卫生大会在线上举行年度会议。在会议召开前的几周,一系列新闻报道高调面世,包括《华尔街日报》的两个头版报道和《纽约时报》的另一位科学记者在Medium上的长文。毫不奇怪,中国政府在会议期间进行了反击,说它不会回应对其境内调查的进一步问题。

5月28日,在拜登总统公布其90天情报综述的两天后,美国参议院一致通过了一项由杰米·梅茨尔帮助制定的决议,呼吁世界卫生组织对该病毒的来源进行全面调查。

我们最终会知道真相吗?斯坦福大学医学院的大卫·雷尔曼博士一直主张建立一个9/11委员会那样的组织,以调查COVID-19的起源。但他说,9/11事件发生在一天之内,而 “新冠疫情这有这么多不同的表现,造成的后果,还有各国的不同反应。所有这些都使它成为需要从几百个维度来考虑的问题"。

更大的问题是,时间已经过去了这么久。“时间每过一天,没过一周,能帮助的揭开谜题的各种信息就会进一步消散,”他说,“世界在变化,物证能被移动,生物信号在消退。”

中国显然对阻挠调查人员负有责任。它这样做是出于纯粹的专制习惯,还是因为它需要隐藏一场实验室泄漏事故,现在我们无法得知。可能永远也无法得知。

美国也应该承担一定的责任。由于特朗普和他的盟友史无前例的欺骗公众,和诱导种族冲突的行为,他们的可信度低至零下。而通过像生态健康联盟这样的中介机构资助风险研究的做法,使领军的病毒学家们在世界最需要他们的专业知识的时刻陷入了利益冲突。

至少现在看起来,一场公平的调查有希望开始——吉尔斯·德马内夫和杰米·梅茨尔从最初就想要开展的那种。梅茨尔说:“我们需要创造一个可以考虑所有假说的空间。”

如果实验室泄漏的假说被证明是真实的,历史可能会归功于德马内夫和他的同伴们,他们为后来的调查排除了强大阻碍——而且他们并不打算就此停止。他们现在正埋头研究武汉病毒研究所的建筑订单、污水输出和手机数据流量。激励巴黎调查小组的联合创始人弗吉尼·库尔捷(Virginie Courtier)继续调查的原因很简单。

“有一些问题未被解答,” 她说,“而少数人知道答案。”

莉莉·派克(Lili Pike)为本文做了补充报道,斯坦·弗里德曼(Stan Friedman)提供了调查协助。

【全文完】

译注:个人工作之余匆忙译出,尽力还原原文表达,如有疏漏,欢迎读者指正。一切权利属于原作。

另,DRASTIC小组在本文中有一定弱化,Newsweek的报道对小组进行开源调查的方式和发现(2013年来武汉病毒所对云南发现的冠状病毒毒株——SARS-CoV-2已知最近亲属——积极进行研究)有更详细的描述。