白色恐怖时期的死囚

《死囚》

1953年11月15日下午,台湾保安司令部的官兵闯入位于台南市忠义路的秋明书店,逮捕了书店负责人罗慈明,并将书店全部资产查封。理由是有人举报店里售卖沦陷区出版的《新华字典》。

审讯在秘密中进行。当局为罗慈明罗织了三条罪行:走私《新华字典》来台;私自汇款给身在匪区上海的父母;售卖字典,为匪宣传。罗慈明没有声辩,也没有认罪。当被问及《新华字典》来历时,他沉默不语。其后,他遭受了刑讯逼供,包括水刑。当局想问出他作为匪谍的底细,他的上级与下线,罗慈明一言不发。关于是谁指使他把匪典摆上货架,他也一概不知。当时罗慈明四十多岁,身患糖尿病,这些毫无人性的士兵竟在刑求中给他持续注射葡萄糖......

2000年,是陈水扁的任期刚开始的一年,转型正义方兴未艾,台南市的白色恐怖纪念馆也在这一年开幕。我受馆长叶梦柯女士邀请参加了开幕仪式。仪式之后,我有幸参观了馆内首批文物,还翻阅了一些日常不对公众展出的珍贵文件,其中就包括罗慈明的狱中日记。这些日记写在薄薄的一个小册子里,册子里的纸张是素描纸,文字是铅笔笔迹,但除了文字并无图画。可以看出他入狱时的仓促,就近拿了一个素描本来写日记。我还看到了罗慈明入狱时的照片,说实话,他长得很像法国前总统奥朗德。这样说一个受迫害致死的人多少有点不敬,但我只是不想费笔墨描写他的外貌。

日记是从右至左竖版繁体书写,对于我有点难读。日记的内容无关政治,甚至不记琐事,所以也无人研究。前面一些页记的都是书目,日记主人按年份回忆了自己识字以来读过的书,我惊讶于这些书目的卷帙浩繁,从他多次提及的莎士比亚戏剧,到《红楼梦》,到与他同时代的乔伊斯的《尤利西斯》,从陀思妥耶夫斯基到《道德经》,从新旧约到波斯古经《阿维斯陀》,从《巴利三藏》到禅宗的《景德传灯录》,从惠特曼到叶芝,从维特根施坦到康德,到马基雅维利与李维的《罗马史》,柏拉图的对话录,甚至还有奥古斯丁的《上帝之城》……看来他在经营书店的年岁里爱上了读书,又或者他是因爱读书而选择经营书店的?

这些书目零零散散,记了正反面八页十六面之多,共计两千四百零一本,使我怀疑后面五页不注年份的书目只是书店的库存。中间有几乎一个半月——十二月与一月上旬——是空缺的,后面罗慈明自己解释这段时间因被刑求伤及手臂,无法书写。我注意到了日记最后密密麻麻的两页四面。我一眼就认出那是僧伽罗字母,再仔细看去,除了僧伽罗语之外,里面还掺杂了巴利语、梵语以及吐火罗文。我不能立即读懂,便向叶女士申请明天带相机来拍照。第二天我把这本日记拍成照带回家慢慢读,参照字典,渐渐读懂了上面的内容。我想这两页大概从未有人注意过,包括罗慈明的后人,因为人们面对一个政治迫害的死难者的遗物,除了想到它的历史纪念价值,不会想到其它价值。连木心也要对美国人疾呼:“如果从政治的角度看我的作品,看不懂的。”

很显然,罗慈明对这几门语言的掌握并不好,但作为私人密码使用是足够了。其中有不少拼写及语法错误,字迹歪斜难辨,因为写这两页时他死期将至,被关在阴暗的地牢。且他的本意应该是用巴利语来书写,无奈语料不足,便多拿僧伽罗语、梵语和吐火罗文中的词来凑。我猜他和我一样,都是完全从书本上学到的这些语言,从未和使用这些语言的人交流过,属于“个人的死语”。

1953年12月,保安司令部军法处初审,以迭次资匪、迭次为匪宣传的罪状,判处罗慈明死刑。总统府小组审核初审判决时,认为“虽不无刑责,但事证尚欠明确”,建议退回复审。1954年2月24日,复审改判无期徒刑。但当保安司令部再度送交判决书时,蒋中正亲改批示为“应处死刑”以及“财产没收”。

于是罗慈明被押进死牢,定于一周后,也就是3月3日枪决。进死牢前他还被审讯人员殴打了一顿,遍体鳞伤,原因未知。这最后两页秘文就写于进死牢后这一周,我将尽量忠实地迻译其内容,除了我觉得必要的说明、使语句通顺的修改与使前后连贯的连接句外,不再更添赘语。

第一天,正式成为死囚,被扔进潮湿的地牢,刚刚被打过,全身是伤,大腿与腹部尤其痛。罗慈明环顾四周,知道自己断无再出去、再开始生活的希望,心里反倒清静下来。他发现很巧,自己会在七天后被处死,上帝也正是在这七天内创造了世界(其实没什么巧的,这正是一周七天的来历)。午餐饿了一顿后,在一种奇妙的晕眩中,生起一阵神清气爽的领悟,他忽然明白外在的一切景象都可以且正是被内在的感觉所创造,这种认识使他立即进入了一个深邃的观念世界。这个世界难以用语言,至少是他熟悉的语言来触及。于是他决定用他较陌生的巴利语,也就是佛陀的语言(当然,这个知识并不正确),来写下最后时光自己的秘密领悟。

第二天,吃过早饭,罗慈明继续他的旅程。他刚开始也觉得不甘,但当他彻底地、清楚而完全地意识到他决不会再见到自己的父母与妻儿时,他便安心认命了,感到前所未有的平和。他继续体验着昨天的领悟:外在的一切景象,也就是尘世,都被感觉所创造。宇宙中实体的数量,正好与感觉的数量一样多,也就是无穷无尽。而每一实体都有其独特的真理,真理与实体是双星系统中的一对双星,相互围绕着彼此虚空的引力中心旋转。所以真理的数目不可计数,但上帝却只有一个。真理是浩如繁星的书籍,而上帝是书店店主,真理的中介。博尔赫斯说上帝是图书馆管理员,邀请人们来借阅真理,是因为他不知道在东方,每个真理都是需要代价的。而感觉可以源自想象。只要想象的细节足够丰富,想象创造的感觉就与外在的真实无异。而虽然存在充满着细节,但这细节的密度并非无限的,原因不在于存在,而在于我们的感知能力有其范围。所以只要想象足够细腻丰富,就完全可以代替死牢外的生活。且在时间中,想象的速度总是比外在生活更快,效率更高,正像光的速率总是大于声波一样显而易见。自从他认识到这一点,他便立即开始抓紧时间用想象所创造的万千感觉来经验他本该在牢外经验的人生。他知道自己这些所谓领悟对于能够生活的人来说是非常怪异的,但他此时管不了那么多,因为他被剥夺了在尘世的生活,且面对着生命的终极——死。

他同时(或早就)发现,梦是记忆与想象的媾和(正如书籍),是精神世界的火箭,因为相比醒时的生活与想象,梦中经验的时间虽并没有更久,但所经验的感觉却更活跃、更迅捷。在“南柯一梦”那个故事中,那个读书人用树下一梦的时间经历了几十年的人生,既然有人可以做到,他也决心一试。诺斯替教派的某一支也秉持着某种神秘主义,认为《圣经》在开头就交代了一切,后面的诸篇只是不停地重复,世界的整个历史,包括万物的兴衰更替与最终的灭亡,就隐藏或包含在上帝创世那七天的过程里——上帝创世的那七天,不只是世界的开始,而也涵盖了世界的终结,以及其间的全部变化,即宇宙史;在第七天,上帝撒手休息的那一刻,书店打烊,既意味着世界开始存在,也意味着存在的终止。

其后的这几天,他珍惜睡觉的时间,每天睡十二个小时,借助最高超的想象——梦的能力所提供的那真切无疑的感觉,来重建、体验他的人生;梦所提供的是我们生活的精华,所以寺山修司有言:“睡眠才是人类真正的活动形态,清醒的时候只是在收集做梦的素材。”但对于一个想通过想象完整地经验生活的人,梦所提供的这份地图多少有些粗略与不合逻辑。于是他便再用醒时的时间来为这份想象的地图添加丰富清晰的细节,修桥掘洞,把不合逻辑的分立板块连接起来,甚至在每寸土地上都栽种花草,直到这份关于生活的地图正如生活本身一样庞大、丰富,足以覆盖生活本身。他知道自己在完成上帝的工作,为了创造一个供个体体验的世界,而我们与我们所体验的全部存在都是上帝内在想象的产物,上帝是这个3A大作游戏的画师、设计师、软件工程师、导演兼编剧、游戏测评员,那些游戏团队用几年的时间来创造一个足够一个人体验的世界,而他像上帝一样,只有七天时间来完成这项工作。

在每一场梦中,罗慈明都足够度过大概三十五年光阴;然后,他再用醒时的想象为它修补细节。他想象的细节达到了足以乱真、甚至超乎真实的程度,纤细到了比如他65岁那年的2月11日打开房门去买生煎包时,第一滴雨水落在自己鼻尖的微妙感受;比如他在73岁这年春天,与二外孙去森林里采蘑菇,蹲下身时手背不小心碰触到野草时的那种亲切;比如某天与邻居说的某句毫无意义的闲话,比如某个秋日下班的儿子颈上领带的颜色与花纹;比如他81岁时躺在台南妈庙养老院202房靠窗的第三张床上,吃着一块无糖蛋糕时咸奶油流散在舌苔上给他带来的新鲜的震惊。

第三天上午,他对梦的速率的掌握已出神入化,一场6小时的梦足以使他穿梭上百年,况且他已完完整整、纤毫毕现地经历了自己86年的天寿,那时他的老伴与长子已离世,剩下两个女儿与三个外孙陪在奄奄一息的他的身边。他望向自己生命的尽头,那里有一个洞口,但不像一般的洞里面是黑暗,那个洞里是光明,他忽然觉得轻松,飘起来回头看到了自己的遗体与伏在自己肚皮上的二女儿,护士在拆管子,念叨着什么,他跟着这行人待了一会儿,直到看见他们把自己的遗体推进一个柜子里,才抬头朝那个洞口爬去。他以为这就是生命的终结了,准备好了面对意识的消失。但并不是。他穿过洞口后的那段经历无法用语言描述,甚至无法回忆,虽然当时这体验如此清晰,胜过在肉体中时,因为那是超经验的境地,其中没有任何自己熟悉的界限、范畴与实体,其中无物,无声,无知觉,但整个显现却在继续;直到很久很久,他又落回自己熟悉的经验世界里。

当他能辨清周遭景物时,他发觉自己是个婴儿,在一个陌生的家庭里。他很快意识到轮回的真实性。他先退出想象,记下这些后再回去。他对自己作为罗慈明的前世的记忆迅速消褪,若非在日记里记下,他会完全不记得;即使他看着日记里那些记录,也莫名其妙觉得这个耽于幻想的死囚与自己无关。很神奇,这一世他是女人,经历了女人所经历的,成年后又经历了被人背叛与背叛爱人;这一世的他怕黑,怕水,不喜欢甜食,看书时怕有人出现在背后,对写日记有一种晦涩的执著与耻感,也许是前世经历的遗迹。他发现前世那个审讯、虐待他的军官转世为他在公司的一个柔弱、胆怯的女下属,所以他对这个下属格外严苛,常常让对方崩溃大哭;而他前世的妻子这一世是他的哥哥,他在上中学时惊讶地遇到了自己的二女儿,她没有死,正担任他所在的台南二中校长,她虽没认出这个女孩是他死去的父亲转世,但却感觉莫名亲切,对他格外关照。总之是些尘世琐事。这一世他旅行去了很多地方,97岁时在同一家台南妈庙养老院去世。他发现自己关在死牢时对尘世的眷恋,在这一世死后正渐渐淡灭。

第四天,他用将近一天的时间经历了很多世,十四世或十五世(因为某一世他在婴儿期夭折)。他发现自己在重复经历某些情节,不停地经验相同的感受。他反观自己,发觉除了单调的经验累积外,自己对世界的认识并没有进步,这认识的深层构造并没有增减,而是从一开始,在这意识与现象一并显现,并显现为看似的“意识到了现象的显现”时就完成且完全成形了。他也开始怀疑起“感觉的数量无穷无尽”这个豪迈的命题,因为他发现自己累世所体验的感觉,虽然庞杂繁复,但却十分有限,决不会比一个大型图书馆的藏书更多。他经历了多少次爱恋,多少次悔恨,多少生离死别、柴米油盐的平凡,多少次满足,多少次意难平、心有不甘。多少弯新月从他窗前升起,多少政权在他眼前覆灭。虽然每次感觉的生起都是全新的,因为每一瞬间的意识都全新无瑕;但这感觉却又是昔日某个感觉的重现,因为这个经验者的记忆,总有着穿而不破的看似的连贯性。每日的太阳都是全新的,但日光之下仍无新事。在这些世中,他还发现人类的认识、观念或思想也在不停地重复,人们只是不停把已有的观念用新的语言或方式来重新表述,并为它增添细节,或拿它解释新近的现象,从而扩展了它的外延。他发现甚至科学知识也是如此,并非如常识所认为的那样随着人们对物理世界知识的线性积累而进步,却是随着范式——也即某一时期构成一门科学的基本概念之总和——的转移而做周期性的变化,回环往复(甚至这一观点本身也非他所发现,托马斯·库恩早在1962年就阐明过它,而罗慈明则是在他自己架空的时间线上于2576年的某一世发现了这观点)。

面对一世又一世这些来来往往,却不增不减、不垢不净的心念与感觉,这些似曾相识、去而复还的经历,他忽然飞跃式地得出了一个意见:在时间之中重复发生的一件事,本身就能证明时间的虚幻。就像一个刚死的人又在葬礼之后从坟墓中爬出来,回到病床上,一个刚退场的演员又绕回台上分饰不同角色,观众就能发现这是一场戏,是谓“出戏”;就像梦中发现一个陀螺不停地转动,结局之后忽然回到开始,梦者就会发现这是梦,是谓“清醒梦”;他此时没有办法理出这结论合乎逻辑的推理过程,就如拉马努金无法给出自己梦中受赐的精妙数学公式的证明过程,但他就是一眼瞥见了这结论的确凿无误,正如仅凭光速相对于任何参考系速度都不变这一现象就能证明宇宙的虚幻或虚拟一样。(虚幻与虚拟所表达的并不相同,“世界是虚拟的”所表达的是一种有范围的世界观,即“我们这个世界是更大的世界所虚拟的,至于更大的世界是否也是虚拟的则不在本观点讨论范围之内”;而“世界是虚幻的”则表达了一种无范围的、面向整体的世界观,意思是:世界没有被谁所虚拟,也没有按自己的模型创造另个虚拟世界;没有构造者,也没有被构造者,这一切既非真实,也非虚假,只是如是地呈现,所以说它如梦如幻。“虚拟”的背后隐藏着一个造物者,而“虚幻”则认为造物者这概念没有意义。)罗慈明心想自己能在一梦之隙穿行数世,也正是拜时间的虚幻性所赐。但同时,无论经历了多少年岁与故事,生命的剧情其实并未向前发展,而是不停在死亡的牢房里来回踱步,这是生命先天的处境,正如他此时作为必死的囚徒,要在这停滞的空档中经历完一切。整部生命史,也许正像一个人知道自己将被谋杀,于是不停想象从此刻起直到自己的死期,这之间自己的所有遭遇,仇人会如何来索命,自己将以何种姿态面对死亡,直到死的那一瞬,再回到此刻,重新开始设想另一种可能;就这样一遍遍在静止不动的命运的冷眼旁观中,自我感动式地经验着各种新的生活。而这个无聊的想象者,我们就姑且称为“上帝”。这就像一套戏班子,戏子们要一遍遍从结尾回到开头,演出早已知悉剧情、陈词唱穿的剧,当然每次演绎都稍有不同。从前,他常常玄想莎士比亚,或汤显祖,带着他的班底穿过街巷、廊道或薄雾的庭院,在木制的戏台上粉墨登场,那脚步既犹豫又大胆,仿佛黑夜里在家中行走,胸有成竹却显得忐忑不安地经历结局已注定的过程,赚得台下看客的掌声、叹息、笑与泪,只是他们当时还不知道,无论是杜丽娘一百个春天的春梦,罗密欧与朱丽叶的一千次初吻,抑或凯撒被密集如繁星般的匕首年复一年刺穿的胸口,都只是对无尽往昔的重复。

第五天,罗慈明还在重复的故事中挣扎,但他心中生起了对所触及的一切的一种纯真的倦怠。这一世,遇到他的许多人都说这个人的眼神像从墓穴中走出来的。他清楚地摸见,自己心灵的固体部分已解散成灰。重复的人与事仍在这个摇摇欲坠的木制戏台上演着,那个审讯自己的军官、自己的妻子儿女、不停的生离死别、孤独与聒噪、缠绵与背叛,夕阳与秋月于他是如此熟悉,以至于变成了他的眼珠,大海的骚动他已见证过无数次,此时正是他灵魂的风暴。就在这一世,他离开人群去向远方流浪,也正是在流浪的途中,他第一次感受到了爱——不是从前诸世他所感受到的爱,也不是他熟悉的人们谈论着的爱,而是迥乎不同却别无二致的、使他惊异又给他以巨大的宁静的,一种无可言说却与他熟悉亲近到无距离、他当然知道那就是爱的东西。他浅陋的印象中能与他共情这种爱的,是那个像他一样受刑的犹太人,那个拿撒勒木匠的儿子。在这种爱中,意识第一次没有了对象,其中无色,无受,无想,无行也无识。这爱没有方向,没有来路,不飘动也不停驻,甚至稀薄到几近虚无。但当这种广大的虚无充满了他,他完全成为了另一个人。他也借此明白了复活的意思:不是因为天主,而从耶路撒冷的墓穴里复活;却是因为爱,而从生命的墓穴里复活。

但他没有止步于此。第六天,当他再在想象中死去时,他发觉自己的意识伴随着意志一同离开肉体,因而可以使他选择自己的来生。这次他干脆投胎在了一个高山上偏僻的寺庙。后来他才发觉,这里是西藏的孜珠寺,一个女人将襁褓中的他留在了一间僧房门前。他在那里重新学习了梵语、僧伽罗语、巴利语以及藏语(我惊讶地注意到第六天的日记语言明显更通顺流利,没有再犯语法错误,词汇也更丰富高级)。二十岁时,他又遭遇政治迫害而还俗,也因对藏传佛教的显宗失去兴趣,在形势转好后,于二十五岁转为大乘佛教居士,而后秘密地接受了密宗的灌顶。三十五岁时,他又在九华山出家,成了一名禅宗的和尚。但他最喜爱的却是南传佛教的典籍,并且致力于从中剥离出原始佛教的样貌(这项很多学者都在做的工作)。到这时,他才意识到他的能力不限于想象未来,而也可以回溯过去。他终于关注到了他所谓的“同步效应”,意识与现象都是同一能量——也即世界整体——的同步显现,所以无所谓我也无所谓他者、无所谓世界,佛陀说:“像起沫的海上空的气泡”;这些领悟也不是他的创作(他已发现没有“原创”这回事,对于上帝自己也一样),龙树与菩提达摩早就重复过若干次。他明白只有领悟,没有创造;只有当下真实的体验,没有所谓回忆与想象。过去、未来与现在也是当下的同步显现效应,不是这效应的一部分,而是这效应整体,就如全息影像的任何碎片都完整包含且可还原为全息影像整体。

于是他在想象的这一世中进行回溯想象,来到了许许多多时代,探访了那些生活在过去的他所感兴趣的人。他向鲁米本人学习了旋转舞,与他一起饮酒,看他在酒后胡闹——他觉得鲁米是“彻底领悟了幸福的奥秘的三个精灵之一”,另外两个是伊拉斯谟与伊壁鸠鲁。他拜访了斯宾诺莎,与他同行从阿姆斯特丹到莱茵斯堡,他折服于斯宾诺莎无与伦比的思想与品德,但总感觉无法与他成为朋友。他去了公元前三十年到公元后三十年的中东,四处寻找传道中的人子,或者玛利亚与约翰,但失望地发现无论如何都找不到,但他相信人子的存在,看来人子在世的年代要更早或更晚。他也想去找老子,但随即发现老子生活的年代与地点在每个传说中各不相同,跨度几百年、上千里,他没有时间筛选。他继续在不同的时空穿梭,直到他被捕的同一年,1953年的英国剑桥,看着沃森与克里克一同搭建起第一个DNA双螺旋结构,看着那个结构盘旋着向天花板延伸,仿佛一直延伸到天际,只需要1kg的DNA分子,就能事无巨细地存储整个地球的信息;1972年,那个日本人大野干说:人体内的基因只有2%表现为控制身体的生长发育,其余98%都是于此无效的“垃圾基因”;他听见后世生物学家的奇思妙想:这些“垃圾基因”正是世界的信息库,存储着生命自诞生以来所经历的地球的全部变化。基因更重大的目的不在于控制生物体的进程,而在于经验这一切,并留存信息,而生物体是它的U盘。他狂想着:不停转世轮回的意识、记忆与想象也是一种更高级的信息载体,意识去体验与呈现,记忆去记录,而想象负责再创作,将记忆重组——想象也是一种记录,只是记忆是照片与电影,而想象是绘画与视频游戏。他继续在不同的时空穿梭,直到他来到两千五百年前的鹿野苑,听到佛陀用摩羯陀语对他的比丘说:“如龟将肢体收妥在龟壳中,比丘收妥身心于意识的探寻中, 不依靠、不打扰他者,已从苦难解脱,与世界相和谐,不会非难任何谁。”

这是第六天的夜里,他也成为了佛陀的比丘,法号摩罗迦子。他惊讶地发现佛陀的僧团中有许多形形色色、像他一样从各种时空穿梭而来的家伙,甚至有些不是地球人,但佛陀并不在意。与《巴利三藏》中所描述的相近,而与大乘佛教经典相反,佛陀是一个话很少的人,平时总是安安静静独处,他的教言也如此简单、明了,不设新的概念,只用日常词语,而且对不同来宾总是翻来覆去说同样的话。佛陀说过的全部教言用两页纸就能写完,甚至比以少言寡语著称的老子五千字的《道德经》还要简短,后世那浩如烟海、以他的名义著成的佛典真是个美丽的错误。而且,佛陀确实是个光头,与比丘们一致,没有佛像上那些酷炫的亚历山大发型,也没有传说中希腊美男子的样貌与体格,他只是一个相貌端正的印度人,算不上俊美,成正觉时比较瘦,中年有点发福,老迈后又瘦了回来。就罗慈明自己的体会,佛陀身上并没有什么闪耀特别的品格,他最大的特点就是平凡(这也是人们评价老子时常提及的)。虽然,当他待在佛陀身边时,佛陀那不可动摇的宁静似乎会在周遭形成一个强大的气场,将他带入一种奇妙无比的境界——那种境界就是平凡。

他成为比丘那天夜里,正好看见一个碧绿色皮肤、身上发着暗淡荧光的怪人来问佛陀:“乔达摩先生,你怎样渡过这世界的洪水?”

佛陀似乎没觉得这问题奇怪,只是回答:“朋友,我不住立、不用力地渡过洪水。”

“但你怎样不住立、不用力地渡过洪水呢?”

“朋友,当我住立时,我就会沉没;当我用力,就会被水冲走,这样,我不住立、不用力地渡过洪水。”罗慈明站在一旁,又惊讶于这话像从老子口中说出。

那个怪人沉吟良久,抬头感慨道:“经过了好久,我终于看见了般涅槃的觉者, ‘我不住立、不用力地,已渡过对世间的执著。’”这段话恰好被集结在《巴利三藏·相应部》的开头。

但他很快发现佛陀与老子的截然不同。佛陀不是哲学家,不谈论任何终极概念与万物的本质,甚至从不提及整个外在世界,他更像一个心理学家。罗慈明也感慨到自己竟经历了这么久、这么多世的旅行,才醍醐灌顶般听到佛陀说起这个简单实际的道理:回到你自己,看清这整个的心理过程。他发现自己虽然已摆脱对尘世的眷恋,对于生老病死及其中的人间皆已厌足,但一股执拗的欲望与执著仍颠扑不灭。他在长久的内观与禅定中渐渐明白,这股欲望与执著就是生命力本身,于是疑惑起到底要不要为了解脱精神的痛苦而彻底铲除生命力。在疑惑中他挣扎与探索了许多年,拖到十分年老后,才担心浪费了在住世的佛陀身边做比丘的这一世,决心去问佛陀。

佛陀正在和一群新来的比丘说话。他向佛陀问好后,站在一旁,然后说:“世尊,有很多人,现在以及未来的,包括一位叫尼采的先知,都将你的教导归为悲观主义与对生命的绝灭,你如何回应?”

佛陀说:“我不知道‘悲观’这个词的意思,对不起,摩罗迦子。你已经很高龄了,现在来见我,想寻找些什么呢?”

“虽然我已到老人期,但仍未能理解世尊的法,希望世尊能简要地教导我,使我能在往生前领悟。”

“好,好!是这样的,我不教导对生命的绝灭,只教导对生命的认识。不只用理智,而是全身心、实践性地认识到:这呈现于眼前的现象(dharma,即“法”)依凭其它现象而出现、消失,是谓因缘(Pratītyasamutpāda),其中没有恒常的本性。‘本质’是自我的想象,是自我感的投射。现象与感官相接触,感觉、思想、行动与意识依凭这接触而生,以上这些再相互接触,“自我”的感觉就依凭而生,而这自我并无实体,故为错觉。除此之外,如来不知道别的。”

罗慈明接着问:“我一直有疑问,你除了教导日常以为的‘自我’并无实存外,是否也认为除此之外并无我或我的真我?我们的意识(Alaya)是否是真正的我?他们说你也驳斥了婆罗门教关于至高无上的梵是真正的我、生命的目的在于抛弃个体之我而成为梵的真我、达到梵我合一的观念。对这些问题你语焉不详,究竟有没有我?”

佛陀说:“这超出了问题与回答的界限。这问题本身没有意义,没有实际的指向,所以无法解决;有意义的是它反映出你的处境,可以解决的是这问问题的人。”佛陀与他会心一笑,“我不探讨‘究竟有没有’的问题,这没有意义。如果你将思绪中这个问题放在一边,在修行中认识自己,那么就在当下,答案就会十分明显。我所见到的关于‘我’或‘真我’的观念并不是从梵而来,而是从自我的错觉向对世界整体的观念之投射而来,因为‘我’什么都不是,既不是这个意识也不是梵,我也从未见证任何从梵而来的观念。所以我没有反驳婆罗门教,也没有赞同,我只是去实践,无视了这些观点。”

他还问了佛陀其它几个问题,比如“日常如何不被头脑掌控,禅定时又如何避免被思绪扰动?”佛陀简单扼要地说:“在具体且必要的事上用脑,无必要事不用脑;禅定时去注意些最自然的事,比如呼吸或心跳,让注意力有事可做。”他还给佛陀带来两个新的概念:“心理时间”与“钟表时间”,“钟表时间”是当下发生的每一瞬间,而“心理时间”则是头脑的贪恋与恐惧的投射,也就是我们说的过去、现在与未来。分清这两种时间后,应当认真体验钟表时间,“活在当下”,而看清心理时间的形成过程。佛陀赞许了这个说法。

佛陀见他仍若有所思,就又对他说:“摩罗迦子!你怎么想,你认为色、受、想、行、识(即现象)是无常的,还是永恒的呢?”

“是无常的,世尊。”罗慈明回答。

“凡是无常的、变化的、易毁灭的,会导向幸福还是痛苦呢?”

“会导向痛苦,世尊。”

“凡是会导向痛苦的,你会想将它认作是我,或我的,或我的真我,或我在它之中,或它在我之中么?”

“不,世尊。”

“好,好!你应该以智慧这样认识它们:这不是我,不是我的,不是我的真我。这就是苦难的结束。”

佛陀接着说:“摩罗迦子!你怎么想,你认为:眼、耳、鼻、舌、身、意(即感官),它们中的某个是我,或我的,或我的真我吗?”

“不,世尊。”

“你认为:它们分开时不是我,汇集在一起时,那个交接处是我,或我的,或我的真我吗?”

“不,世尊,既然它们分开时不是我,则汇集时也不是我。”

“但你看清了这个过程,即:眼、耳、鼻、舌、身、意诸种感官如何汇集在一起,使这个感觉生起——这个是我,或那个是我,这个是我的,或那个是我的真我——对吗?”

“是的,世尊,当下我已看清。”

“好,好!你已清楚地认识到这就是这感官交接处的集起、灭没、它带来的快乐的滋味、它隐藏的痛苦与如何从它之中出离。这就是苦难的结束。”

最后,佛陀对他说:“摩罗迦子!我再问你,你能对你的感官与意识过去不曾接触、未来不会接触、无论何时不可能接触的现象——色彩、声音、气息、味道、质料、情感与想法——有所欲望、有所贪恋、产生情爱吗?”

罗慈明想起这些天,或这些世,他在想象中所体验的万千经历,他回答:“不,我不能,我只能对我接触过的现象产生贪恋。”

“摩罗迦子,看!这里,在你所感觉、所意识到的现象中,只有你所感觉、所意识到的那么多,没有别的什么,摩罗迦子!当在你所感觉、所意识到的现象中,只有你所感觉、所意识到的那么多时,则你不被这现象如何如何,不被它扰动;当你不被它如何如何,不被它扰动时,则你不在那里;当你不在那里时,则你也不在这里、不在两者的中间、不在任何地方,这就是苦难的结束。”

罗慈明说:“世尊!我明白了你讲的意思。失去觉知而迷惑地以感官与意识接触现象后,注意到这现象显现的可爱模样,以贪著之心感受它,持续固持它,许多感受在其中增长;美好的情感从中生起,贪婪与恼怒亦然,心被伤害着,像这样累积着苦难,解脱就被说成在远方。带着觉知而清醒地以感官与意识接触现象,不会对这现象生起执著,以离贪著之心感受它,不持续固持它。即使体验到现象,以及经历感受,只要运行着觉知,痛苦就被耗尽不被堆积,这样减少着苦难,解脱就在面前。”

佛陀说:“好,好!摩罗迦子!我简要所说的道理应该被这样理解。”

那时,罗慈明留下了眼泪,感动于佛陀所说,起座在佛陀身边作右绕,接着离开了。这段对话也在佛陀死后比丘们第一次集结佛经时,录在了《巴利三藏·相应部》中。

罗慈明回去后,继续在独处、隐退、不放逸、热心、向自身努力之中修行,不久,便自证解脱,他明白:“我的解脱不可动摇。出生已尽,梵行已完成,应该做的已做,这是我的最后一生,现在,不再有苦难了。”

罗慈明自己没有留下什么教言,他只是个普通的解脱者。很快,他将与众生别无差异,他已成为众阿罗汉之一。

这之后,罗慈明就停止了想象,安心回到死牢中;不是因他的想象本身止息了,而是因他对想象失去了热衷。现在他一点都不觉得有苦难或迫害加诸他身上,而是觉得:生命就是死牢,被困在感觉之内而不自知——因为不自知,所以比那些清楚自己处境与结局的死囚更悲惨,沉浸在自以为的幸福与自由中。现在,他了解了真实而平凡的幸福,已从死牢中解脱,成为了自由,并且明白自己从始至终都是这自由,这最初与最终的自由,α与ω;而明天早晨,他的肉体也将跟上他,从这死牢中解放。生命之死牢的有趣在于它没有铁栏与高墙,无门无窗,而是画地为牢,像孩童的游戏或恶作剧,死囚没有被判任何罪,本就是自由人,随时可以站起身走出去。他想起佛陀某次对一位访客说的话:“你沉睡太久了,醒来,起身,认识自己吧!”

第七天,他没有再用僧伽罗字母写日记,而只用俄语抄写了一句曼德尔施塔姆的诗:“我整夜等待着可爱的客人,门链像镣铐哐当作响”。后面还潦草地记了几个我看不懂的字符,最后一个似乎没写完。日记到此就中断了。

我自己十分怀疑这最后两页四面所记事迹的真实性,尤其与佛陀的相遇。一是因很多段落几乎是照抄《巴利三藏》的原文,且他日记使用的就是巴利语,在抄袭中想象是很方便的;二是因他提到的佛陀的教说与后世研究的佛教思想多有不一致,无疑掺杂了他自己的谬见,我知道这些段落会惹恼很多佛教人士、佛学家或学者,但我还是将它们大体按原样录下,仅供参考。当然,罗慈明自己说了这些只是他的想象,况且一个死囚临刑前无论如何口出狂言,也不应被过分苛意。但当我发现其中所记的一些内容超过了他的时代认知,比如1972年日本生物学家大野干说的话,以及U盘、存储器之类的名词,我又对他是否“真的”经历了那些将信将疑了。或者,让我也说句妄语:也许正如他所说,因为都是感觉而已,所以想象的经历也就是真实的经历?

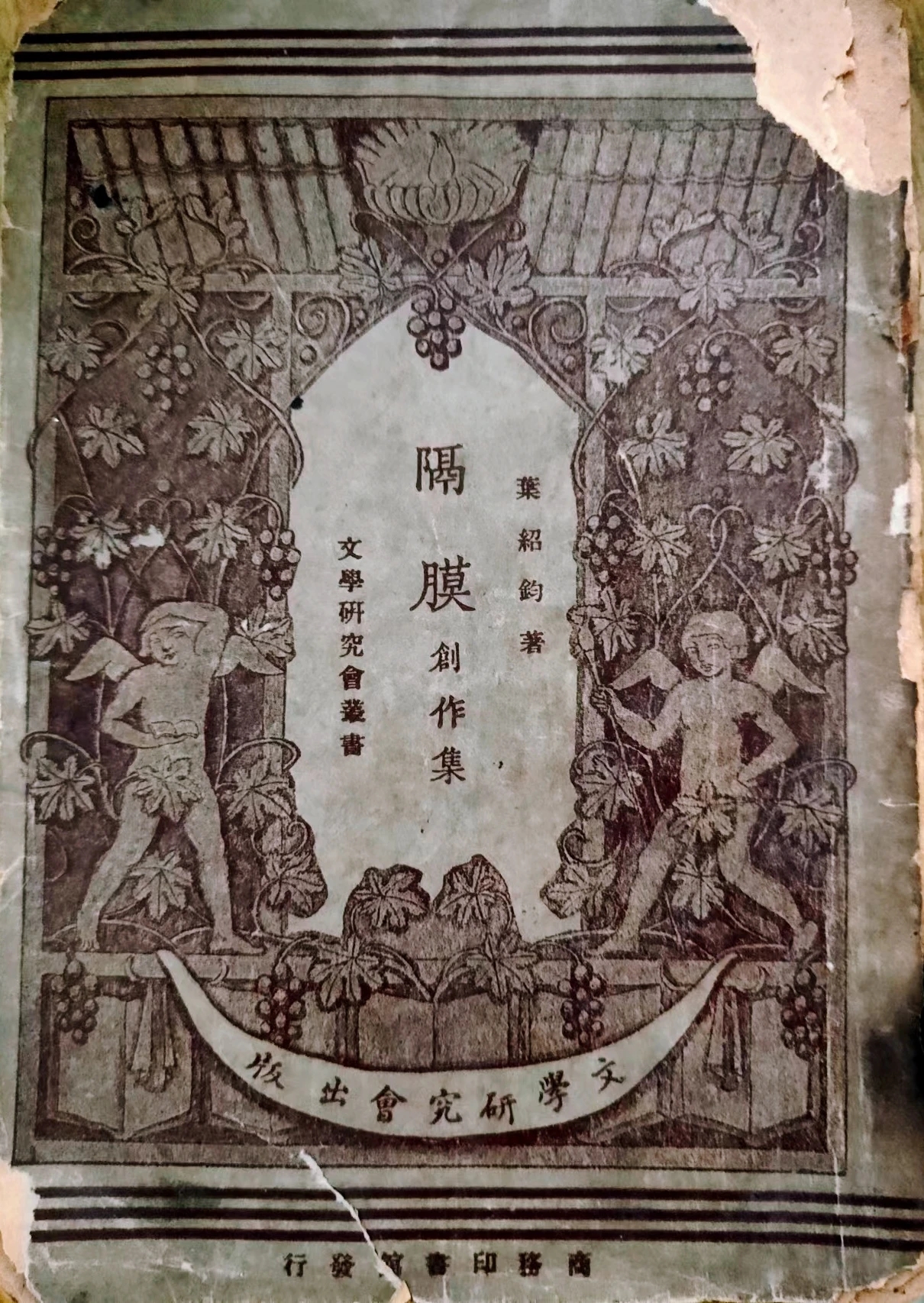

我差点忘记介绍这本“日记册”的封装。封面是民国时出版的叶绍钧的《隔膜》创作集,四周是版画的枝叶繁盛的葡萄藤蔓,盘绕着大理石柱,左右两侧有带翅膀的小天使,守护着石柱中央墓碑般的空白,那里原是写书名的地方,但原本的书名与作者被书主人(也许是罗慈明)拿刀涂掉了,却在这枝繁叶茂与天使之间的碑上,用蹩脚的拉丁语写着:"DESERTAM SOLITVDINEM",下面再写上中文翻译:“无人的荒寂”。这封面页已明显泛黄,背面是一首罗慈明自己用铅笔写的中文现代诗,也许写于他刚被捕时,很短,但我喜欢,题目叫《纤夫》:

你赤条条站在河上,风高浪急

可眼前的彼岸无双,身后此岸喧嚣

别管那些嘲弄,别管那些赞誉!

你只管踏踏实实渡你自己过去

不管你是怎样个传奇人物

都只能完成平凡无奇的事迹

这首诗下面有一行小字,我总觉得是别人的名言,但没有注明出处:“诗歌是天使们所玩的魔术,我即使死后也会在地狱魂牵梦萦。”

而日记册的封底当是另一本书的书皮,但已残破不堪,看不出原样,似乎还粘着一点黑色的血迹。上面也用很淡的铅笔痕写了点东西,我只能依稀认出其中一个字:“玥”。

这本日记册本来作为本案的案底之一保存在保安司令部的结案材料中,罗慈明在狱中也被迫写了许多交代材料,在刑求下给自己编造了很多后来证明莫须有、时间地点人物都对不上的罪名,那些书目想必也本是交代材料之一,审讯记录显示,他确实被要求写清楚自己接触过哪些书、卖过哪些书、还有无与匪相关的书。这本日记也是借写交代材料之名才得以被允许与幸存。这些材料与这本日记册在警备总司令部的仓库里尘封多年,直到台湾戒严期结束,警总改制,才公之于众,并在台南白色恐怖纪念馆成立后入住成为藏品。罗慈明的照片、交代材料与审讯记录现在还时有展出,但这本日记册,或许是因其内容确实枯索无聊,只是列书单,最后两页又只是无人懂的乱码,与本事件相关的其它内容不搭,与整个场馆的主题也确实并不相关,我印象中只展出过一次,就回到纪念馆档案室封藏了。我也是因上个月惊闻叶梦柯女士因疫情于美国去世,才回想起这件事,于是翻出二十多年前的照片,做了如上记录。

结案材料中说,1954年3月3日,行刑当天早晨,当警卫打开牢门,发现罗慈明已经死了,得年45岁。当时法医的尸检报告显示,罗慈明的死亡时间大概在一周前,也就是说他在刚被关进死牢时就已经死了,只是现在才被发现。法医鉴定的死因为殴打所致的钝器外伤。无论罗慈明的真实死亡时间在什么时候,行刑当天一定发生了一些不寻常的情况,因为刑场附近的人那天没有听到枪声。

因为本案涉及国家机密,当时的逮捕与审讯都是秘密进行,家属并不知情,于是在发现罗慈明没回家的第二天就报了警。后来书店被封,家属也不明所以。直到本案结束,保安司令部处理完遗体,整理好结案材料,1954年3月6日,警方才给家属发去案情通报,通报里写的人口去向为:失踪。

——2023.4.4午后毕