小說的復仇

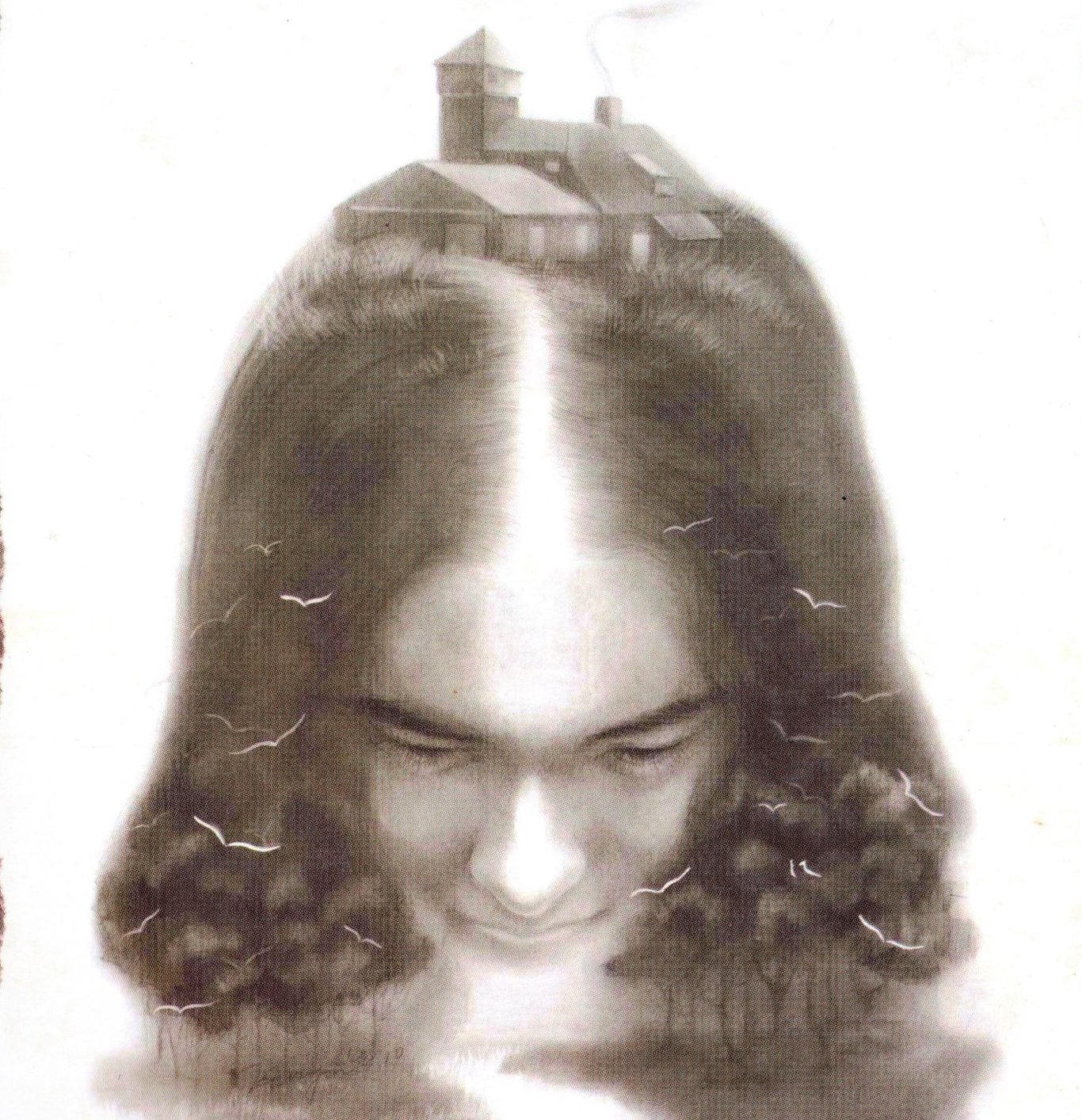

羔子的小說是純淨的水晶,卻可以從中呼喚出奇詭的幻術。

相信沒有多少人聽過羔子這個名字。要介紹的話好像也沒有甚麼好說:女性,台灣人,三十歲出頭,沒有得過獎,也沒有出過書。很多比她年輕的作者,早已部署好進軍文壇的策略,並且付諸實行。羔子好像甚麼都沒有做,就只是默默地寫自己的部落格。

我不想說,羔子是一顆滄海遺珠。她一直沒有被發現,可能是因為她過於低調,寫得太慢,或者出版條件局限所致。又或者,縱使被偶然讀到,也沒有引起很大注意。略略看過的讀者可能會覺得:文字好像不夠文藝,沒有反映甚麼現實,沒有處理甚麼議題,也沒有披露甚麼個人創傷。幾乎所有流行的閱讀框架,都沒法用在羔子身上。

據聞現在的文壇新人,都需要擁有某些所謂的「配備」。除了廣泛研讀當代作品、掌握潮流風尚、熟悉議題操作、運用批判理論、鍛鍊文筆技巧,還要觀察文藝圈運作,學習文壇生存術,打通發表、獲獎、提案、出版等門路。這些準備工作,羔子似乎都忽略了,以完全沒有裝備的狀態上場,或者連上場的意識也沒有。但她明明一直在寫,那種想寫的欲望也明明非常強烈。

那羔子靠甚麼寫作?如她自己所說,是靠本能吧。當然不是說,她寫的都是有關本能的題材,例如性與暴力。而是說,她的寫作非常接近無意識,通過近乎原型的意象,把當中的力量釋放出來。但羔子也不是在沒有意識下這樣做,要不就只是做夢而不是創作了。

《石像的復仇》是一個意識劇場,在當中出現各種夢境和奇想,但又同時與充滿實感的日常生活細節交織,令一切如幻似真。我們彷彿和當中的人物一樣,過著平凡瑣碎的日子,但卻不斷遇上奇人異事。到了最終,甚至牽連到生死輪迴和天地終始。從心理到世界,小中見大,大中見小,大小無差,內外不二。最難得的是,作者總能對一切保持幽默,化解了故作高深的危機。到頭來,也許都只是一場遊戲?那又何妨?

夢幻加上遊戲,很容易會令人覺得羔子脫離現實。榮格經常強調,夢本身就是真實(actuality),即是確實發生的心理現象,而且具有不能忽視的深遠意義。我們可以把真實分為兩種:內在經驗是首出的、第一序的真實;外部世界的經驗是後起的、第二序的真實。人們一般談論的現實,是指後者。連現代文學都是側重於後者,而漸漸遺忘前者。這可不可以說是一種「存在的遺忘」?

是以羔子令我想起十九世紀歐洲的奇想小說或者哥德式小說,好像德國的 Kleist 和 Hoffmann 那一路的風格。而羔子對神秘學如塔羅牌等的興趣,剛好就是十九世紀末在歐洲重新興起的思潮,當中有極為豐富的意象系統。而現代文學恰恰就是壓抑了、跳過了,並且刻意遺忘了這些詭異的夢境一般的心靈現象,而埋頭於「現實」的描繪和反映。「現實」中固然有很多值得書寫和探究的題材,但人如何塑造自身的「現實觀」的心理基礎,卻往往被忽略了。意識凌架於無意識之上,成為了唯一的判准。我認為,是時候要作出逆轉。羔子所說的「本能」,就是這樣的一回事。

羔子其實也不是沒有「配備」的,只是,那不是當代文學創作通常要求的「配備」。政大中文系出身的她,當然具備基本的文學訓練和閱讀經驗,但是影響她同樣深遠的是流行文化,包括動漫、電影和流行音樂。《石像的復仇》當中有不少動漫作品的元素和指涉,形式上也有點像看長篇漫畫連載或影集。章節或單元之間的跳接,場景設計和描繪,意象和人物形象,都有強烈的動漫色彩。人物的對話有時又有現代劇場的意味。從這個角度看,便可以完全理解為甚麼讀起來不像平常的文學小說。但這也不是說,羔子寫的是動漫改編小說、輕小說或者網路小說。羔子的小說表現出充分的文學性——簡潔生動的敘述、微妙的情感表達、暗示性的細節、豐富的意象,以及多變的文體。在故事發展上,層出不窮的轉折和逆返,更加是令人驚奇不斷,目不暇給。

最特別的一點是,羔子保持著對虛構的自覺。這是無意識的本能的相反。在有意和無意之間,恰恰就是力量的發動點。從動力學的角度,敘事的力有兩種,分別是結構力和虛構力。前者是靜態的,後者是動態的,但其實是同一件事的兩面。虛構力較原始和根本,是隨意發放的,接近兒童的思維;結構力是較後才建立起來的,表現為設計、編排和控制,是成人的思維。羔子的「本能」是近似兒童式的編故事的想像力,但她的「自覺」則屬於成人式的對敘事形式的駕馭和反思。能兩者兼備,所以稱之為「文學」。

「反映現實」是現代文學的成就,但也是它的包袱。側重現實的文學失去了與超越事物或深層真相連結的能力。相反,在非文學的類型領域中,反而保存了或者反溯到前現代的心靈狀態——無意識、超現實、虛構欲、神話化和儀式感。我並不是主張反祖,更加不是懷舊,而是在拆解二元對立之後,發現過去即未來。

「復仇」是一個重要概念。去除當中的暴力和情緒意味,其實是生命永恆反復的進程,也是對那終極的正義或平衡的趣向。昆德拉說,現代小說是對歷史的報復,當中不無道理。小說要報復的,何止歷史?羔子不但寫出了復仇者的故事,她也這樣做了。這是令我既佩服又感動的事情。

小說詳情及試讀,請前往董富記書房。