住院记 002

上次,咱说到哪儿了?

哦对,讲完同屋俩女性病人的故事了。这次我想讲讲那位照顾奶奶的护工的故事。

我对那个护工的第一印象并不好。手术前一天,当我刚住院,正在愁手术完那一天,如果左手插着针管,右手绑着绷带,还感觉不到自己的右胳膊,该如何自理生活。我正说着,那护工就凑过来,跟我轻声说了好几遍:明天我帮你吧,付我点儿钱就行。我寻思,哈?那老太太家里头付的钱可是让您全职干活的。您这不太好吧?更离谱的是,下午,同屋阿姨跟我特别小声地说同样的事儿,小声到我几乎得按口型猜:明天你付点儿钱,让那护工帮帮你。之后,她更小声,一字一顿地说:别 让 那 老 太 太 知 道。手术当天回来,确实很难搞。不过呢,最后我也没请。当护士和护工帮我重新穿衣服的时候,我就问了问护工,还问了好几遍,她一天多少钱。“ 二百六。” 她最后说。得,我想我这只要熬过这么一天,我不就相当于净赚二百六?那我熬吧。真需要什么就求别人。反正不交钱。

后来,大晚上的,我们几个病号坐床上,护工和她的朋友坐房间对面,大家一起聊天。这朋友跟她一个村儿,一块来打工,在这层呆五年了。现在疫情了,她们当护工的,一天天活动面积只有这一层楼。真需要买东西了,得靠其他工作人员带上来。

她吐槽了她大儿子刚结婚,跟媳妇不想回村里,喜欢在城里呆着。

“ 现在年轻人都不想回村里。” 她说。

“ 哪个城市?” 我寻思不是一线就是二线吧。

“ 驻马店。” 护工回答。在河南的驻马店市,她儿子和儿媳妇,500块钱租着120平米的房子。

“ 结婚真费钱啊。 ” 她感叹着。“ 得买房子。买房子就要房贷,还要彩礼。都得我出。将来二儿子结婚,我还得出。”

我们问她,她二儿子在哪上大学。“ 郑州。 ” 她自豪了一下。

“ 还是养女儿好。又不用出彩礼,到时候父母生病了,照顾的都是女儿。儿子就没见几个亲身照顾的,能找个护工都算不错的了。” 同屋的阿姨说。

“ 婆婆重男轻女。” 护工的朋友感叹着。她也生了两个孩子,都是女孩。

我说,那您这留当地,还不如来这当护工呢。都是照顾老人,在这每天还能赚挺多钱。在家也无休,都没得钱赚,净是无偿劳动,还得被婆婆挑毛病。

“ 是。还得来大城市,我们那根本赚不到钱。 ” 她说。

“ 我都当不了护工。 ” 同屋的阿姨说。“ 我这睡觉太浅了。你们这只要一着垫子就能着。而且夜里头,别人喊你你还能听见。忙完还能继续睡。 ”

这位阿姨人挺好的。就是最后一个晚上,聊我本科毕业之后的打算时,我说我要出国留学。交谈一阵子后,她沉默了一阵子,问我:“ 是你非要出去的吗?”

“ 是的。” 我说。

“ 北京多好啊。要我是你爸妈我肯定不让你出去。外头疫情那么凶,你出去了,要是你爸妈出点什么事儿,想飞回来照顾都麻烦。 ” 她说。

我没有回答。

至此,别人的故事都讲完了。我的故事呢,比较憨,也比较疼。憨,指的是每天早上七点四十,给我做手术的医生带着他体面的医师团队浩浩荡荡来查房时,我一般都没醒。有时我正抱着被子,有时我正趴着那,带着耳机,睡得正香。他得先把我摇醒,才能跟我讲话。手术那天早上,因为手术要麻醉,所以那天不能吃也不能喝。那我寻思,这怎么熬?只能一直不起呗。六点多,护士给我弄醒,让我测体温;七点多,给我做手术的医生过来查房,指着依然迷迷瞪瞪的我对他的团队说,小姑娘今天要手术;八点多,工作人员推着手术床过来。“ 起床了!做手术了!还睡呢!” 他说。

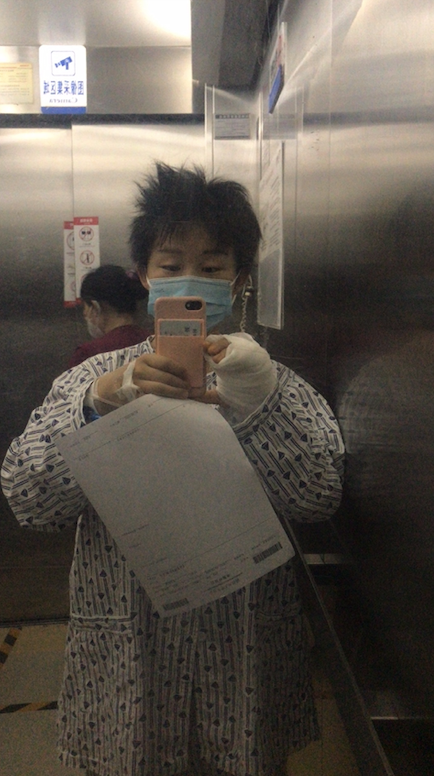

憨,也指的是我的发型这几天惨不忍睹。想到手术之后很多天,伤口不能碰水,我就前一天晚上洗了澡。我以为在我睡觉时,我已经将头发弄得服服帖帖的了。不介。做完手术,第一次去卫生间,我才知道我的头型跟鸡冠真差不多。那时候,我左手针管右手纱布,简单的 “ 沾点儿水,摁摁头发 ” 都做不了。我就这样,在病房里呆了四天。

出院前一个晚上。我在病房里戴着帽子。“ 你在屋里戴帽子干啥?” 阿姨问我。

“ 压压头发。” 我说。

“ 害,你这头发翘得又不是一天两天了。 ”

“ 但我明天出院,得见家长啊。 ”

疼,疼在扎针时。其实手术时候是没感觉的。因为那会儿,麻药劲儿都上来了。我都没法用意念去控制我的右胳膊了。它就耷拉在那。做完手术,我还得用另一只手拿着它,像扶着别人一块热乎乎的肢体。(这是个体会自己些许分裂的宝贵机会)但是扎针就不一样了。那会儿我还有感觉。护士说,以防手术意外,需要输药输血,手术时的点滴,都用的门诊里最大的针。“ 你这血管还没我这针粗呢。” 护士在我手背上找了半天,无从下针。

输液也很疼。因为每次输完液,手那的血小板都在奋力工作凝血。结果,等需要输下一包液的时候,液体直接会把那一层已经快好了的伤口(屏障)直接冲开。又由于我扎的这针特别大,流量特大,液体给的压强特足,立马就把伤口冲开了。要是压强小,一点一点输液,可能还没那么疼。anyways,所以每次输新液时,我寻思我的那个疼是别人的好几倍。

还有一件很离谱的事情。出院前一天,我寻思反正没药了,给我针管拔了呗。我这天天带着个这个也怪疼的。护士来了,透明无菌贴扯到一半,说,哎,这都粘一起了,扯不下来。我回头拿个剪子去。她就这么走了。

在未来的两个小时,她也没再来过。

这两个小时,我就当啷着个针管。只要我一动,那个针管,还晃来晃去。

我呼叫护士站。接线的姐姐说,哦你这明天出院啊。我们得明天确定没药给你了,才能拔针管呢!然后就给挂了。

又过了不知道多久,那位给我拆针管拆了一半的护士,来给我们屋病人量体温的时候,说,我给忘了。我现在给你拆。:)

换药也很疼。手术后一天换药时,纱布一层一层都粘着伤口。每撕下一片纱布都疼。当所有纱布撕下来时,缝了8针的伤口,每一针的缝隙都在冒血。第二次我去换药时,还跟那个医生说,诶你看,这次只有两个针眼那冒血了!

写着写着,突然觉得其实我也不是个不怕疼的人。

其实这几天还发低烧了。37.2度。因为老太太一直说又闷又热,我却不这么觉得。她一直让护工开空调。我们屋一直吹空调。我感到不适,但我也没说啥,即使后来感到低烧、一直消化不良和一直在口渴。看来我是真的禁不起空调吹,以及真的不喜欢表达我的不舒服。以及,当我发现我发低烧时,我想的不是怎么治,而是如果我这个温度,回家时在小区被测出来了,我住哪。好驯化、好卑微哦。

这件事对我的负面影响不小。不是physical pain,而是我因为这个手术,不仅一个月没法用右手(期待了很久很久的飞盘公开赛八成打不了了),而且我需要额外处理无数手续,包括报销、康复、换药、拆线等等,这让我出京旅行的日子又无限期推迟。这给我有一种很深的无力感。一整个六月,包括五月,我都是靠 “豪华毕业旅行” 的想法吊着一口气熬着日子。然而,仿佛夸父追日,又仿佛西西弗斯推石头,每一次我临近成行时,总有新的困境将我拽回去。都说 “先苦后甜”,但我苦了很久,一直在忍着熬着,却等不到甜的那一天。(叹气)

现在呢,我又开始熬大夜,因为这会让白天过得快些。虽然清醒越久,干的事情越多,对我的个人发展越好,但我现在觉得,需要保持一整天的清醒对我来说是件痛苦而残忍的事。保持几个小时清醒,干点儿事儿,试图骗自己我今天很有效率就得了。

我又开始允许自己每天很多碳酸饮料。五六月基本戒掉了,但是现在没有。

写完咯!之后,我很想和你分享我这几个月空洞日子里的一些好玩儿的事儿。以及我四月份目睹我爷爷从ICU到下葬的事儿。这几个月的日子都很单调,感觉信息密度没有很多。那就,希望真的能写下来。

Wish you all the best.

Xiyu

七月三日

于北京

(外面正一阵阵地下雨)