千年間的文化紐帶——訓讀

「有朋自遠方來,不亦樂乎。」這是家喻戶曉的《論語》中的句子,這句經典在日本也流傳甚廣,甚至大多數高中生都知道。不過,如果你向他們用中文發音念出來,他們自然是一頭霧水,因為中文的發音對他們來說是外語。是什麼造成了這樣只能看懂無法聽懂的現象?這要從千年前說起。

當時的日本藉由各種典籍,向大陸學習更為先進的文化。然而自大陸傳向日本的典籍全為文言,這對於日本人而言是外語。為了學習這門外語,日本的朝廷內設有「音博士」職位,為的就是教授經書典籍。從「音」這一命名可以判斷,自然也是要教授如何「讀」的。可外語畢竟是外語,能熟練掌握運用外語的人自古以來無論何時何地都不太多。日本也是一樣,雖說接觸、使用漢字的傳統深厚,但能以文言原聲發音、原意理解的人肯定是鳳毛麟角。為了讓更多的人以更輕鬆的方式理解文言,這就是【訓讀】誕生的意義。

人類社會中有數千種不同語言,除去一些特別的表達,其內容重合度還是相當高的,例如漢語裡的表達「書」,英文裡的表達「book」,它們作為名詞時所指的意向是大致相同的,找不到對應表達的情況是少數。這是因為人類的思維總體而言是相似的,即便所處的環境截然不同。

日語和漢語之間亦如此。關於日語的起源謎團重重:日語到底何時誕生尚不明確,早期日語的實物資料也十分稀缺。但能肯定的是,日本列島這一地理位置上,數萬年前便有人類活動的痕跡。在到借用漢字創造日語假名這一大段真空時期里,日本人不可能是不說話不交流的啞巴狀態,所以這一大段真空期內,日語是只有發音而無文字載體的語言。今天,世界上仍有不少語言處於這種狀態。

古時日本人用【ame】這個發音指代天空的意向,在接觸文言後,他們發現文言裡意向大致對應的表達是【天】,於是便將【天】這個漢字和【ame】這個發音聯繫起來形成固定的搭配。當然這種語言間的對應不可能一對一完美對應,【ame】既能對應【天】又能對應【雨】,這也是日語裡一個發音可對應多個漢字的緣由之一。【ame】這個發音在古時就有,而隨著【天】這個漢字進入日語之中,其原本發音也一同進入了日語,被日本人發音成【ten】,於是【天】這個漢字既可以對應【ame】還能對應【ten】。如此,一個漢字也可能會對應多個日語的發音。這是基於字、詞的層次的多重對應關係。

當我們上升到語句層面,又如何呢?

還是以「有朋自遠方來不亦樂乎」為例。這是一句文言,文言有自己的表達習慣,日語也有自己的用詞與順序。文言裡是【有朋】,但日語裡想要表達相同的意思,就成了【tomoari】,根據上文的字詞對應的做法,【tomo】對應【朋】,【ari】對應【有】,那麼日語裡就是【朋有】。從這裡我們可以看出,文言和日語的順序不太一樣。所以日本人想要讀懂文言,同時還需要調換順序。

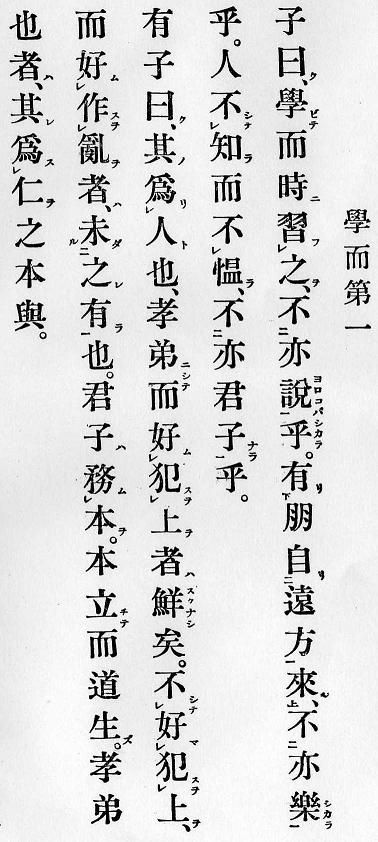

實際翻開日本教授文言的教科書,我們發現主體部分是和我們所學習的是一致的。然而細看,在主體文本的兩側,附有各種記號和文字。

找到第一列下半的「有朋自遠方來不亦樂乎」,句子左側有漢字【一二】與【上下】,而右側標有片假名。結合前文所述,我們就能明白,左側是為了標明閱讀順序,而右側是為了提示讀音。日本人通過如此拆解並重組文言的方式,達到「原樣」理解文言的目的。

這是近現代以後的通常做法,而幾百年前,甚至千年前的日本人會不同嗎?

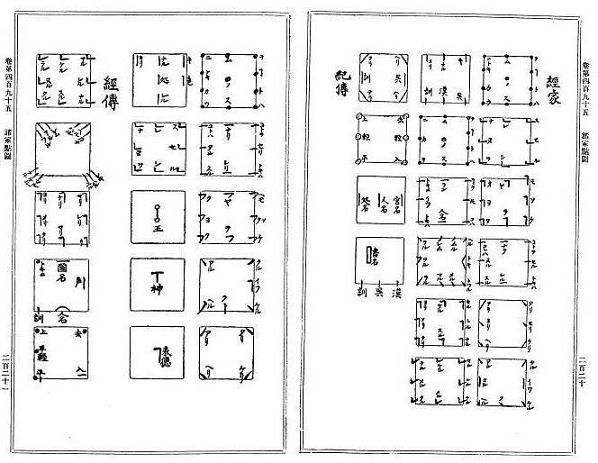

這是書寫於大約千年前平安初期的佛教經典《金剛頂經》,有興趣的朋友可以訪問網站細看。

我們可以看到在黑色正文的字裡行間,時不時有朱筆做的各種「批註」:有點,有線,還有類似符號的筆畫。這些批註和近現代的面貌大不相同,但憑直覺猜測,它們的本質是相同的:提示漢字的日語讀音,調換文言的閱讀順序等。

實際上,因為接觸文言的頻度高而更為熟練,古代日本人並不需要很詳細的批註即能理解文言,而這些朱色的批註,就是提到關鍵提示作用的【訓點】。

幸運的是雖然經過千年時光,這些符號指代的意義流傳到了今天,只要能找到相對應的「點譜」,我們就能按訓點的形狀和位置還原當時人們理解的過程與結果。然而沒錯,必須是相對應的。宗教十分重視派別與傳承,往往不同的教派之間訓點也大相逕庭。再擴大一些,佛家與俗家即佛教經典與文學歷史類經典的訓點更不一樣,只不過究其本源是一致的。

這些載有訓點的訓點資料,集中出現於平安時期及以後的時間裡。這是因為往前追溯,日本人理解文言的能力更高,並不需要訓點的幫助。從歷史的角度來看,平安時期出現的「國風化」,和文言理解能力的降低、訓點的集中出現是一致的。

在漫長的歷史進程中,這些訓點不斷傳承、整合,形成了今日日本人理解文言的方式【訓讀】。但正如在誕生初期就有流派的不同,訓讀也並非唯一解。

還是回到最初的「有朋自遠方來不亦樂乎。」這句話就有不同的理解方式。句頭的「有」到底管到哪裡,是「有朋」還是「有朋自遠方來」?歷史上的日本人也就這個問題給出過不同的解答,從不同的讀法裡,我們可以窺見學者本人以及其學派的讀解方式,這在學術史思想史上具有重要意義。

千年前的日本人通過訓讀的方式閱讀《史記》、《白氏文集》等文史類書籍,並作基於日本本土感覺的詩歌,以文言記錄自己的歷史。此外,醫者學習《醫心方》這類醫學典籍,僧人則專注於佛教經典,他們的學習與生活中,訓讀都不可或缺。百年前的日本學者內藤湖南等人訪清時,通過筆談的方式與當時的學者羅振玉、王國維等交流,這也是訓讀所賜,可以說中日間千年的交流是以訓讀為紐帶的。今天的日本,傳統東方文化的身影日薄西山,訓讀苟延殘喘於高中生教科書里被諷為佶屈聱牙的古典章節中;對華人而言,訓讀畢竟是外語中的現象,相較於日本則更是冷門中的冷門,然而這樣一段千年歷史的浪漫,兩種根源如此不同卻又如此相近的文化,今天的我們去了解去發掘,「不亦樂乎」?