與上野千鶴子商榷——以《父權制與資本主義》中譯序為例

與上野千鶴子商榷——以《父權制與資本主義》中譯序為例

作為日本戰後女權思想的第一人,上野千鶴子(以下簡稱“上野”,敬稱一律省略)無疑擁有絕大的影響力,這幾年在大陸,尤其是其著作《厭女》在得到翻譯出版之後意外受歡迎,所以其1990年的成名作『家父長制と資本制』近日也終於被翻譯為中文(《父權制與資本主義》),即將出版發行。

這本來是很可喜可賀的事情。大陸因為諸多原因,雖然近年來出現了不少自稱女權主義者以及女權主義運動的萌芽,但一方面在社會實踐方面遭到嚴重打壓與排斥,另一方面在網絡世界的女權主義者,真正活躍在人們視線中的也往往觀點相對“激進”、乃至自我標榜“拳師”。我在這裡不想更多討論這類仇恨的螺旋上升的形成與原因,但有必要指出的是,大陸女權主義在原本歐美乃至日本都具有的批判意識極強的思想與理論層面非常薄弱,這在很大程度上與引進海外女權主義思想研究著作的極度匱乏有關。上野作為日本乃至整個東亞地區女權主義思想研究的領軍人物,引進其著作當然有著非常重要的意義。

但是,當我前兩天拜讀其“中譯序”的時候,卻感到些許失望。從同情的角度,我能夠理解上野作為知名學者乃至有一定公眾影響力的人物,想必每天依然非常忙碌,能夠為中譯本寫個序言,一定已經是勉為其難了。所以翻譯為中文之後短短3200字的篇幅並不能說明什麼。但是這個序言本身在內容上並沒有多少新意,而且在若干基本論斷上明顯存在值得商榷之處,這才是讓我真正感到失望的地方。於是我決定針對自己閱讀此序言所感到不妥當的論述進行簡要分析,當然我還是要感謝上野,一方面是她引領我真正走入女權思想的大門(現在還依稀記得高中時候閱讀中譯本波伏娃的《第二性》有太多看不懂的地方時候的困惑),另一方面也因為要撰寫這篇小文,促使我重新去查閱了一些七年前就有所關注的諸如女性社會地位、少子化現象等問題相關的資料,如果說七年前的我大概還處於學習與參考的階段,那現在的我已經可以藉助大量先行研究,來給諸位勾勒出上野序言所忽略或者論述有誤的地方的真實情況。

以下,大致按照中譯序出現問題的地方,先引用原文(以加粗文字作為標記),然後下一段破折號開始是我的評述。

原文鏈接:https://www.douban.com/note/756428740/

1、80年代,中國開始了“改革開放”

——無論是官方定性還是諸如維基百科,都顯示改革開放始於1978年:https://zh.wikipedia.org/wiki/改革开放

上野隨後談到中國所實行的“市場經濟”,“(社會主義)市場經濟”的說法早在上世紀70年代就有,但是1979年時候鄧小平承認,“我們是計劃經濟為主,也結合市場經濟”。1992年,江澤民在十四大上正式宣佈,中國經濟體制改革的目標是“建立社會主義市場經濟體制”。由此可見,將“改革開放”視為“80年代開始”,並不妥當,然後將“改革開放”與“市場經濟”直接等同,也忽略了在中國該問題的歷史發展的複雜性和多階段性。

2、“原則上,共產中國之下,並不存在勞動市場”“儘管包括東歐各國在內的社會主義國家提供了豐厚充足的公共服務,但這些社會主義國家的男女平等形勢並不樂觀”

——實行計劃經濟的中國並非“共產中國”,東歐國家這裡說“社會主義”,上野的意思應該是1989年相繼民主化之前,如果沒有限定容易產生理解上的歧義,讓讀者誤以為現在上野的意思是現在東歐果然依然實行社會主義。另外,關於東歐國家的女性地位現狀,中文介紹很少,有一篇還不錯,可供參考:

3、“日本無力實現再生產勞動的公共化,同時,日本的大眾社會特點即是“全民中產階級”,這使其無法選擇市場化這一選項,並且“亞洲型解決方式”在日本也愈加艱難。”

“無論是日本,還是從社會主義經濟向市場經濟轉型後的中國,都變成了貧富差距較大的格差社會。也有社會學家將其稱為“新·階級社會”。將再生產勞動市場化的社會中,存在著提供廉價家務勞動的移民勞動者。”

——這裡,上野對日本的介紹比較簡略,而且遺漏了非常重要的中間階段。

所謂的“男主外、女主內”模式的形成,是1920年代形成、並且在戰後日本高速成長期的六七十年代得到鞏固的。當時的整個社會制度,包括終身僱用制、年功序列、退休金、醫療保險等等,都為了核心家庭(日語“核家族”,即一夫一妻加上子女若干人的家庭組織形式)。在這種配套體制的安排之下,男性進入公司工作,只要不犯大錯,基本很難被辭退,薪酬也會隨著資歷增加而逐漸提高;對於女性,最合理的選擇就是嫁給有正當工作的男性,然後專心相夫教子即可。

然而隨著90年代初日本泡沫經濟崩潰,大批企業倒閉,剩餘的企業大多採取了大量裁員的措施來尋求自保,而製造業則將工廠逐漸轉移到中國或者東南亞國家,終身僱用制等一系列制度也隨之宣告徹底破產,這一方面意味著相對於正式僱員,非正規僱員(一般俗稱“派遣社員”和“契約社員”都是如此,而且二者不可混同[1])的比例大幅度提高(1990年代初超過20%,2013年達到36.7%),一方面意味著原來主要由男性來承擔家庭經濟的模式不再穩固,大量女性在婚後為了增加家庭收入,無論是否願意,都無法徹底放棄工作。但是即便經濟上確實女性也不得不從事工作,而且安倍晉三前幾年的“アベノミクス”也有鼓勵和促進女性就業的相關政策,但事實上婚後女性所從事的工作,有三分之二都屬於part-time性質(根據厚生勞動省的調查,工作人群的四分之一是part-time性質,然後這1400萬工作人口裡面有七成是女性。https://part.shufu-job.jp/news/knowledge/6780/),也就是說類似超市、便利店收銀員這樣的工作,這類工作的有利之處是進入門檻較低,而且時間可以有調節餘地(相對於full-time。前者一個月工作時間平均是87小時,全職則是168小時),但是另一方面也意味著幾乎不會隨著你的工作熟練程度與能力高而有更多的薪水以及職位升職的空間,所以很多女權主義者都認為這事實上是加重了對日本女性的利用乃至剝削。

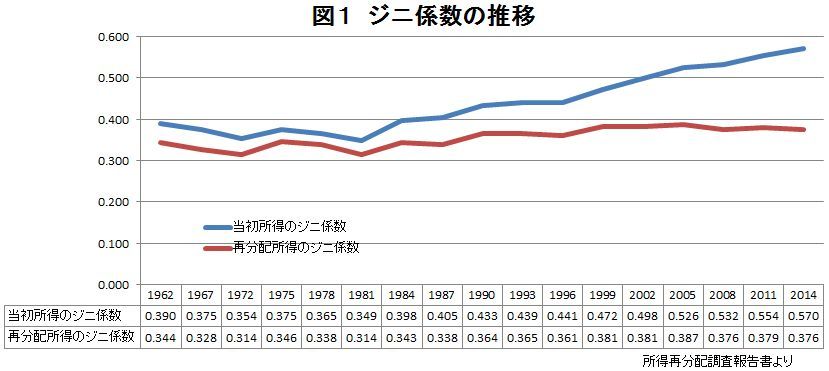

上野所說的修訂出入境管理法來更多吸收(尤其是來源於東南亞的)廉價勞動力,以便滿足少子化現象無法得到改善的日本不得不面臨的日益嚴峻的勞動力短缺的問題,這當然也包括家政服務(看護子女的保姆以及對老年人的照顧)。上野的行文邏輯是“與市場經濟轉型之後的中國”走類似路線的日本,隨著貧富差距擴大而採取部分市場化的路線,這和上野在文章中所提到的盎格魯薩克遜國家、尤其是新自由主義全面推行的制度選擇相關。然而這樣的歸因法似乎還是過於簡單且缺乏說服力。上文已經提到,上野對日本的分析圖式基本上是“一億總中流社會——男主外、女主內模式 → 新階級社會、格差(即貧富差距)擴大——女性也不得不參加社會勞動、再生產勞動則部分交給市場化來解決”,這個圖式一方面遺漏了上世紀末就開始顯現的非正規僱用趨勢、泡沫經濟崩潰所導致的女性從事非正式僱用工作的加速進行這一重要階段,另一方面對於“格差擴大”與“再生產勞動的負擔部分交給市場化解決”的聯繫也顯得比較輕率。這裡需要回顧另一個基本問題,即日本在何時開始成為“格差社會”?日本的貧富差距是否真的如很多媒體人以及研究者所言那麼嚴重?對於第一個問題,我們只要簡單看一下統計貧富差距的最基本指標、基尼指數(Gini coefficient)就可以大致得到確認。

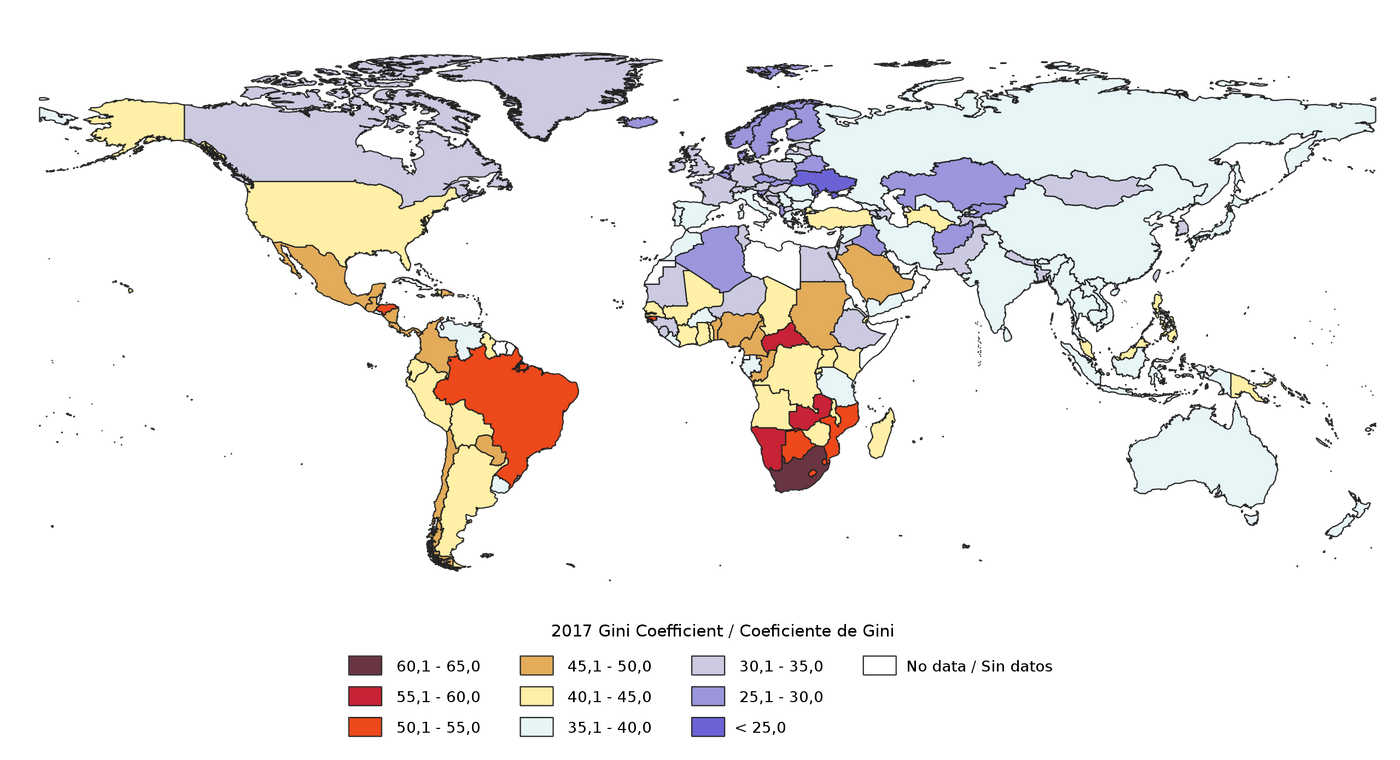

日本平均三年一次統計全國人口的收入情況,最近一次是2017年,從年代推移可以看出,曲線上升最陡峭的並非90年代泡沫經濟崩潰,而是1981年到1984年這個時間段,換句話說,是在日本如日中天、馬上成為世界第二大經濟體(1986年日本正式超過前蘇聯,當年GDP佔世界第一的美國的44%)的階段過程中(所以這裡也引出了另一個重要問題,即“人們是否會意識到貧富差距擴大”和“貧富差距實際擴大”是不同的),此後指數也不斷走高,在1987年之後就步入通常意義上“危險”、即大於0.4的區間。所以如果我們以時間點來進行劃分,那麼事實上發生順序是“貧富差距擴大(從1981年之後,趨勢不變)——非正式僱用比例開始不斷提高——泡沫經濟崩潰(1989年廣場協議之後,至今一般也認為沒有恢復)——女性在婚後也繼續工作,並且非正式僱用的part-time是主要形式——最近幾年逐漸開始採用市場化手段來彌補再生產勞動不足的問題”。另外還有兩點值得注意:其一,如果考慮二次再分配的要素,那麼日本的修正後的基尼指數曲線其實在四十年間還是相對平穩的,也就是最近幾年才略有上翹,但仍然低於0.4的警戒線[2]。其二,其實並不存在國際通行的基尼指數計算方法,所以各國之間要進行比較的話更需要慎重考慮(順便說一句,諸位可以看一下2017年的全球基尼指數世界地圖,中國是白茫茫的一片——no data。當然,2013年時候中國的國家統計局曾經公佈2003年以後中國的基尼指數的統計數據,對此我不做評論)。

4、“正如日本一樣的,將再生產勞動私人化、採取男性在公共領域、女性在私人領域的性別角色分工方式,我們將這種傳統方式稱為男主外模式(男性稼ぎ主モデル)。除了日本,像義大利、西班牙、希臘等南歐國家以及亞洲地區的韓國也採取了該種模式。而其餘的歐美國家在七十年代之前也一直維持著男主外的保守型社會模式。然而,這些國家之後受全球化的影響,它們為動員女性加入勞動市場才紛紛開始了改革。而那些依舊維持著傳統模式的國家則都在經歷著嚴重的少子化問題。”

——少子化問題是很多國家在上世紀六七十年代之後都出現的現象,上野在此似乎在暗示,男方主導工作由此支撐家庭經濟的模式,在日本以及義大利等南歐國家是主流,並且也沒有很快因為全球化的影響而盡早鼓勵女性進入就業勞動市場,並將此與“少子化問題”進行了正向關聯。

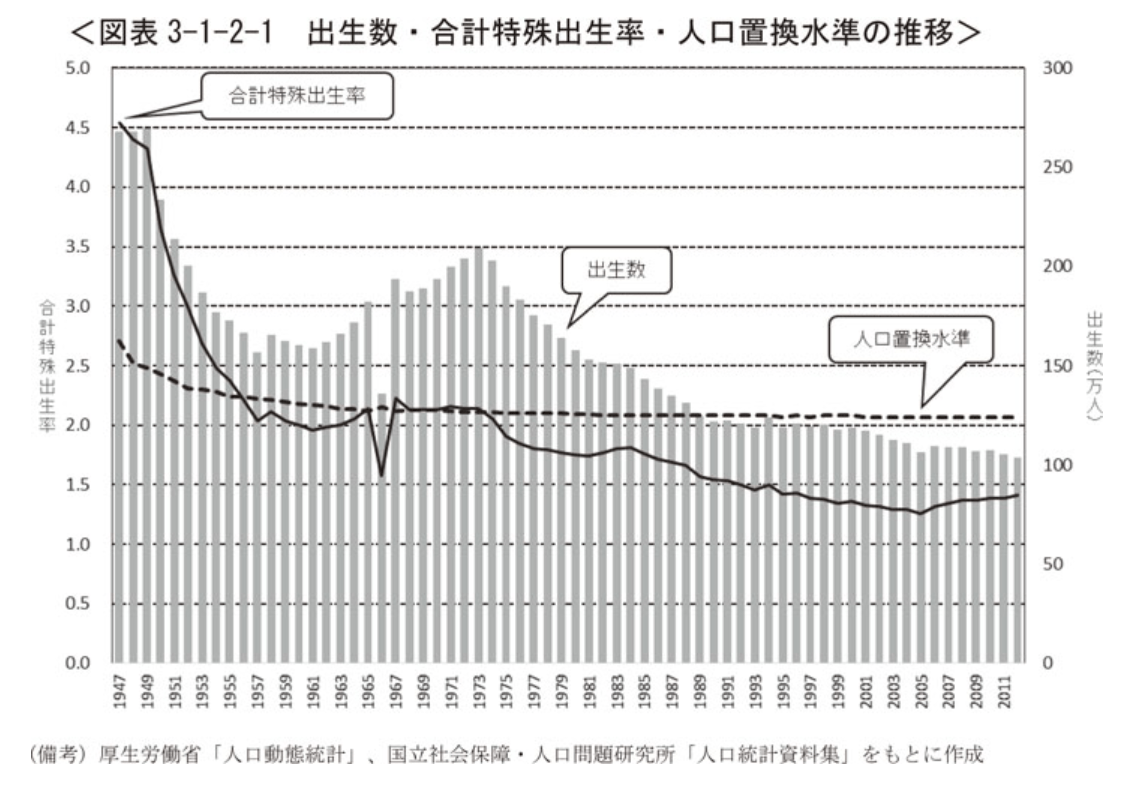

然而事實真的如此嗎?在工業革命發生之前,全世界各國基本在人口上都呈現出高出生、高死亡的狀態,在此後一般而言會逐步經歷“高出生、死亡低下”、“出生低下、低死亡期”而達到“低出生、低死亡期”的階段。就日本的情況而言,二戰之後的日本在1960年代就從高出生、嬰兒高死亡率逐步過渡到低出生、嬰兒低死亡率。經歷1971-1974的第二次嬰兒潮的短暫反彈之後,出生率就再度跌破2.0的關口,從1980年代後期開始一路走低。日本內閣給出的基本分析是以下幾個原因[3]:

A、 非婚化、晚婚化、晚出產化。與之密切相關的是1990年代日本泡沫經濟崩潰、長期一蹶不振而無法擺脫通貨緊縮陰影的日本,能夠很明顯觀察到的現象是兩類人群的未婚率很高:收入較低、職位不穩定的男性群體,以及無法利用產假的工作女性群體,隨著2000年代日本全面實行新自由主義政策,工作流動性所導致的高度不穩定性促進了未婚化的加速。

B、 女性進入社會與價值觀的多元化。日本在1985年正式實行《男女僱用機會均等法》,女性一方面大量進入社會從事各類以前完全為男性所壟斷的工作,另一方面,育兒的社會援助體系等卻沒有同步跟上,導致女性面臨很難兼顧事業與家庭的困局。價值觀的多元化以及單身的便利性提高,也使得女性對於結婚與家庭的觀念與之前相比產生了很多變化。

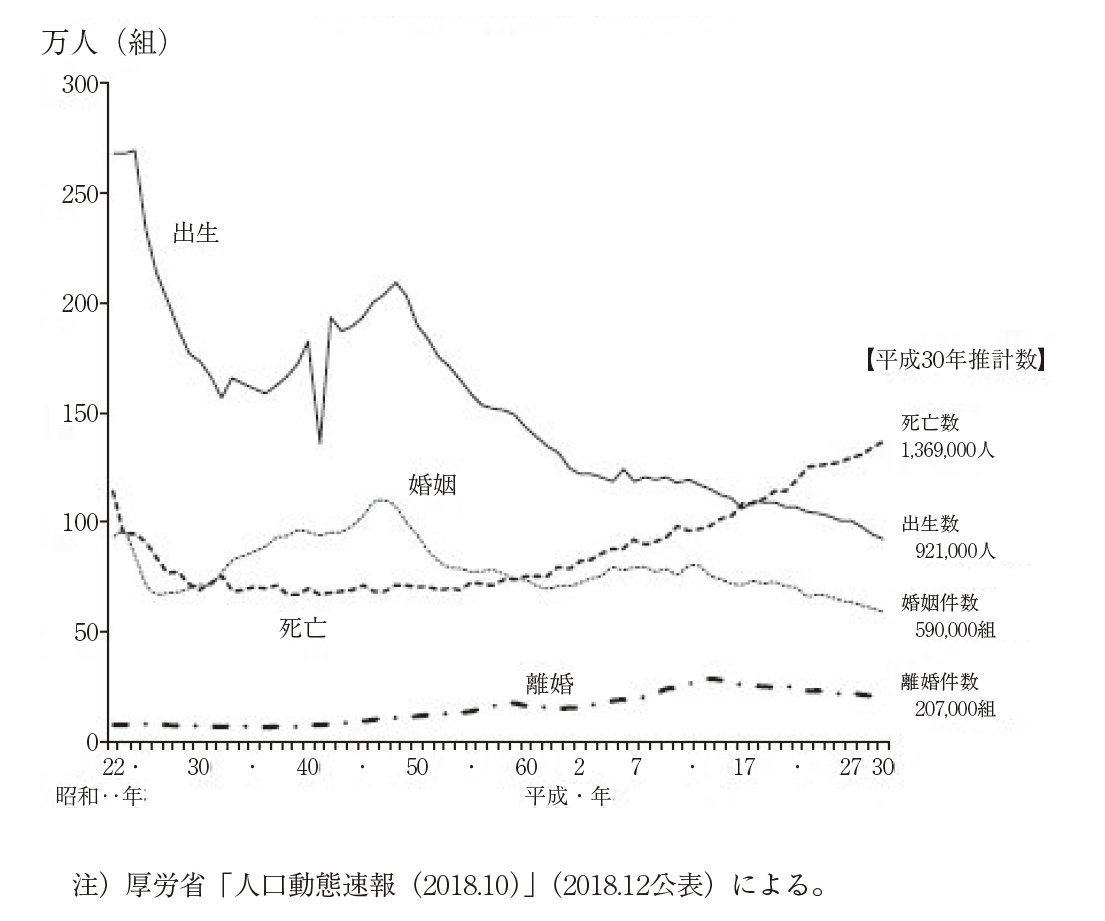

當上野說“因為在這種傳統模式下,職業女性的分娩、育兒一直都伴隨著類似於懲罰的某些社會性不利條件。”她到底在說,因為日本對於女性分娩、育兒沒有相應地採取補助措施,導致女性根本不願意結婚?還是說女性在結婚之後,考慮到一旦生孩子就無法繼續維持工作,所以放棄生育的打算?考慮到這段話的開頭是說“性別分工模式”,那麼就語義而言,應當是更傾向於後者的理解,然而這樣的說法顯然與日本少子化問題的主流分析相差很遠。從下圖我們很容易看出,每年出生人數曲線的下降趨勢與結婚人數的下降趨勢是高度一致的(即統計學意義的高度正相關性),換句話說,少子化問題的最主要原因是愈加嚴重的“未婚、晚婚、非婚(非婚的意思就是終身不婚,無論是主觀意圖還是客觀結果)”。

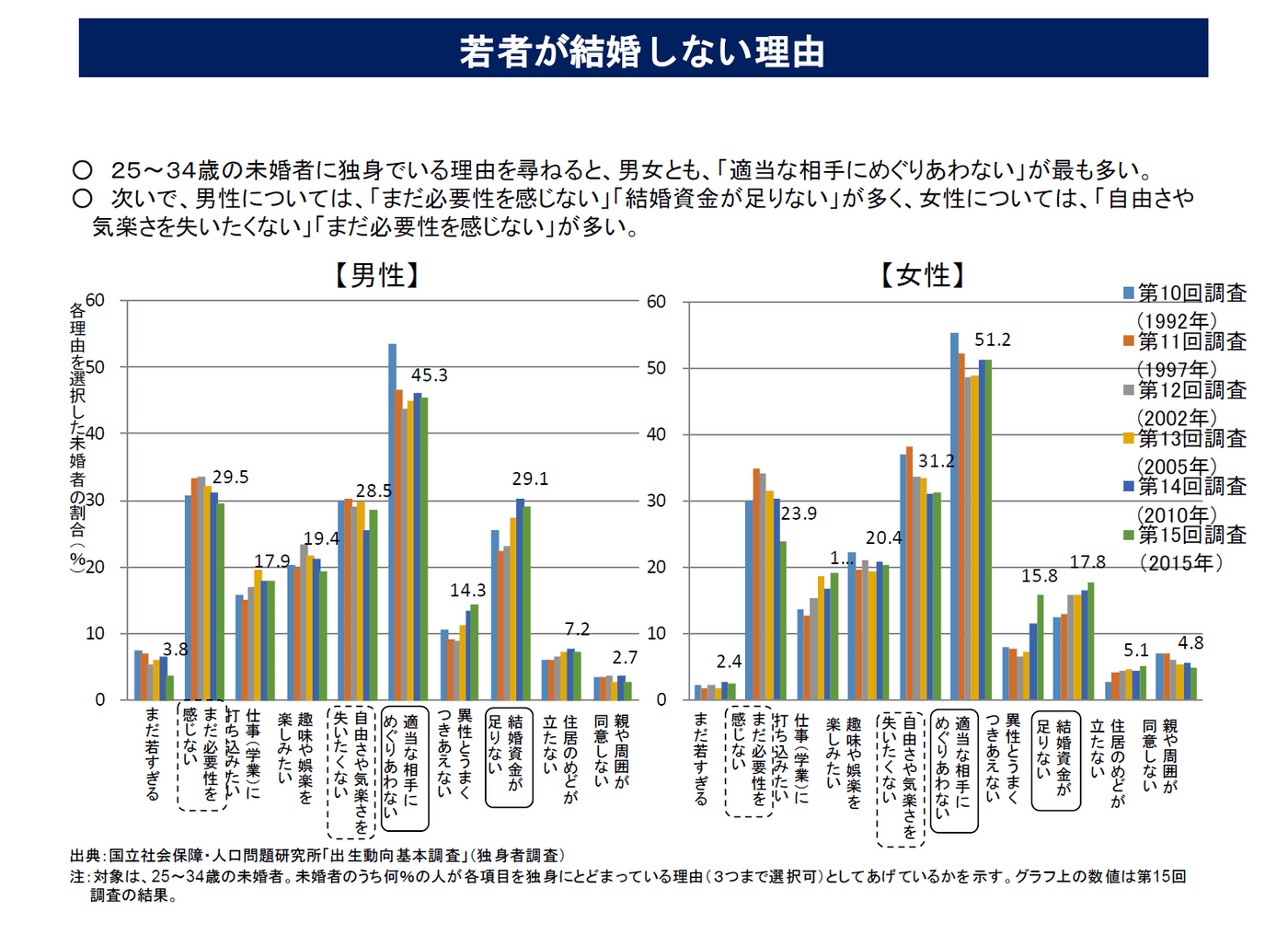

出生率可以基本拆分為兩組來進行分析(日本的婚外出生非常少,基本可以忽略不計),即女性的分年齡段結婚率與婚後出生率(“有配偶出生率”),研究表明,1970年代後半期開始的TFR(Total Fertility Rate,“合計特殊出生率”)低下(即“少子化現象”),幾乎全部是源於女性結婚年齡模式的變化、亦即未婚化的大幅度提高。如果繼續細化分析,則1990年以後TFR維持在1.5以下,其中大約三成原因是已婚情況下的出生率低下,七成是源於未婚[4]。由此可見,日本的少子化現象就統計學意義而言,最大的原因是未婚率的居高不下,而日本對沒有結婚的男女的調查結果都表明,最大原因是“並未找到合適的人”[5],而並非女權主義所反復強調的諸如“不想放棄工作”與“追求自由”。

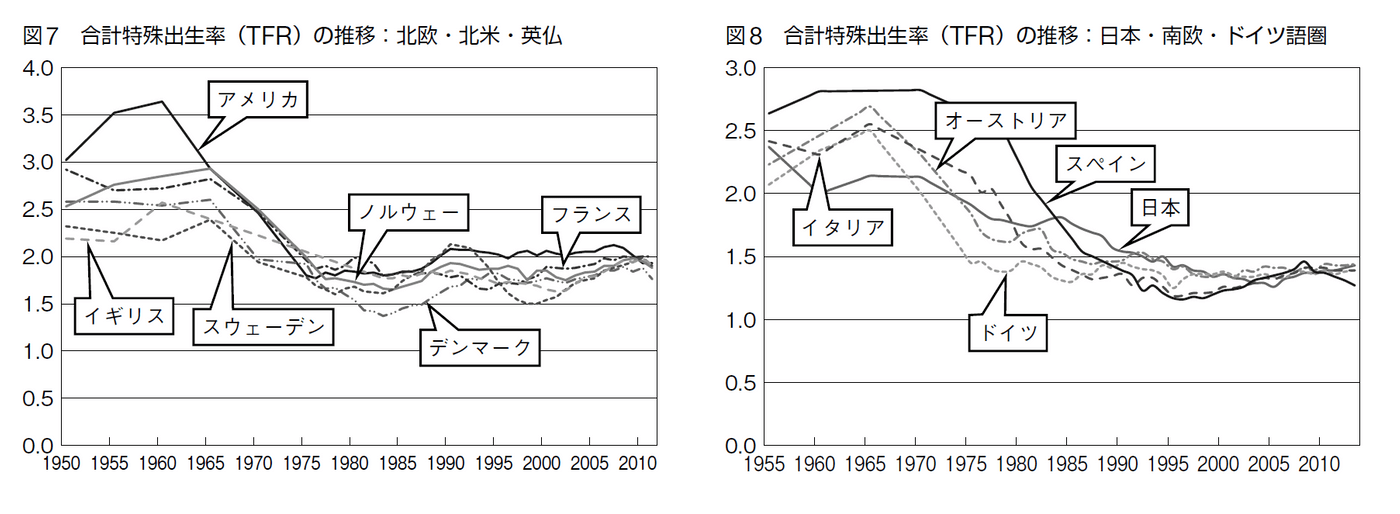

當然,上野將日本與意大利、西班牙等南歐國家(但事實上這個“等”也是不確切的,因為南歐最發達國家法國的出生率就並未出現長期下滑的態勢)歸為一類,並認為這些國家出生率低下的原因與“性別分工”有關,這並非全無道理的說法。如果我們以全體歐美國家加上日本進行比較,很容易觀察到的現象是,這些發達國家在1970年代都經歷了出生率大幅下降的過程,但是(A)北歐國家以及英國、美國大多在1990年代開始出現反彈,而(B)意大利、德國與日本等國家則繼續低迷。

雖然影響出生率的因素有很多,而且每個國家的具體歷史、政治、經濟也有無窮多的差異性,但如果我們以“已婚男性參與家務勞動與育兒比例”作為參考標準(這只是一個非常粗糙的標準設定,因為如果考慮到具體的家務、育兒時間投入,那即便是在北歐,男女差距也還是非常明顯的),就會看到:(A)北歐以及英美國家很明顯從平均不到20%逐漸上升到40%的水平,而(B)則提高很少,直到近年來也就是不到20%的比例,日本從1991年的9%提高到2011年的18%,但和(A)組國家相比顯然相距甚遠。

當然,另一個重要的影響要素是政府等部門能否出台有效支持家庭撫養子女並且不對夫婦雙方造成過多負擔的制度性支持層面,但此方面不宜進行量化統計與比較,所以就暫且不談了(這方面的典型例子可能是法國,與很多人對法國的印象不同,法國對於同工同權同酬以及性別平等方面,無論在制度、立法還是社會意識層面其實都不是“模範生”,但制度層面對於家庭育兒的支持則無論是制度還是經濟支持方面都做得可圈可點[6])。

2020年4月26日

[1] https://ja.wikipedia.org/wiki/非正規雇用#cite_note-stat-36

[2] 日本官方的基本分析,參看https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/sentaku/s3_2_14.html

[3] https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/sentaku/s3_1_2.html

[4] http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/343938/?rss

[5] 調查數據來源於日本對25-34歲未婚男女的未婚原因調查,女性在2015年第15次調查的結果顯示“沒有遇到合適的異性對象”佔比51.2%,男性佔比45.3%。https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/kokufuku/k_1/pdf/ref1.pdf

[6] https://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2018/12/france.html