Selfie 自攝像 (下)

當討論人像攝影時,我們必定會觸及「身份」(Identity) 這個概念,在互聯網時代,這一切,當中有幾多是我們要刻意建構的?我們怎樣通過相片展示自己,要建立一個怎樣的「公眾形象」?想怎樣建構身份、認同?當中有幾多是大家希望展示的?又有幾多是無奈「被」展示的?虛假與真實,人與人之間怎樣「看」與「被看」以及互相影響?一連串的問題,其實比我們想像的更複雜。

2014年夏天,我跟鍾卓玲發起了一個名為「100香港人自攝像」的攝影計劃。那是一個公開的相片徵集活動,我們希望藉著大家每天都會接觸到的「自攝像」去鼓勵大家用攝影去創作、去思考、探索更多攝影的可能性。當我們聽到 Selfie,第一時間便很容易聯想到那種高舉手機,以微斜角度建構的「港女自拍」。但除此之外,Selfie又可以是什麼呢? 當鏡頭對準自己,再輕按快門的剎那,其實我們對自身了解有幾多? 憑藉這幅自拍照,究竟我們要向別人展示一個怎樣的自己呢? 是否傳統肖像中所謂的「理想化的自己」(Idealized self)?假如公開收集100個香港人的自拍照時,我們又會從中看到什麼?就是因為這些想法,催生了「100香港人自攝像」這個攝影計劃。

活動發起之後,剛好是雨傘運動,大家對「香港人」這個身份,彷彿有了更多的思考及討論,而「香港人」這個詞語,亦因為這場運動增添了更多政治意味。 什麼是「香港人」?點為之「香港人」?這並不是簡簡單單以出生地或擁有一張香港身份證去界定。在活動開始之時,我們邀請了不同界別人士對「香港人」或「自攝像」這題目發表了一些想法,當中包括著名攝影學者黎健強博士、陳雲博士、藝術家鄧凝姿博士、鄧凝梅、林慧潔、楊德銘、何兆南、攝影師梁詠珊(Topaz Leung)等。相片徵集至同年十二月結束,那四個月我們都經歷了很多不一樣的事情,而「香港人」亦好像變成了一個敏感詞,這是計劃開始時始料不及的。到2021年的今天,「香港人」這身份又再進一步演化了。在短短七年間,世界已翻天覆地。

「100香港人自攝像」攝影計劃於2015年六月輯錄成書並舉辦了一個展覽。現在看起來,過似是一段歷史。

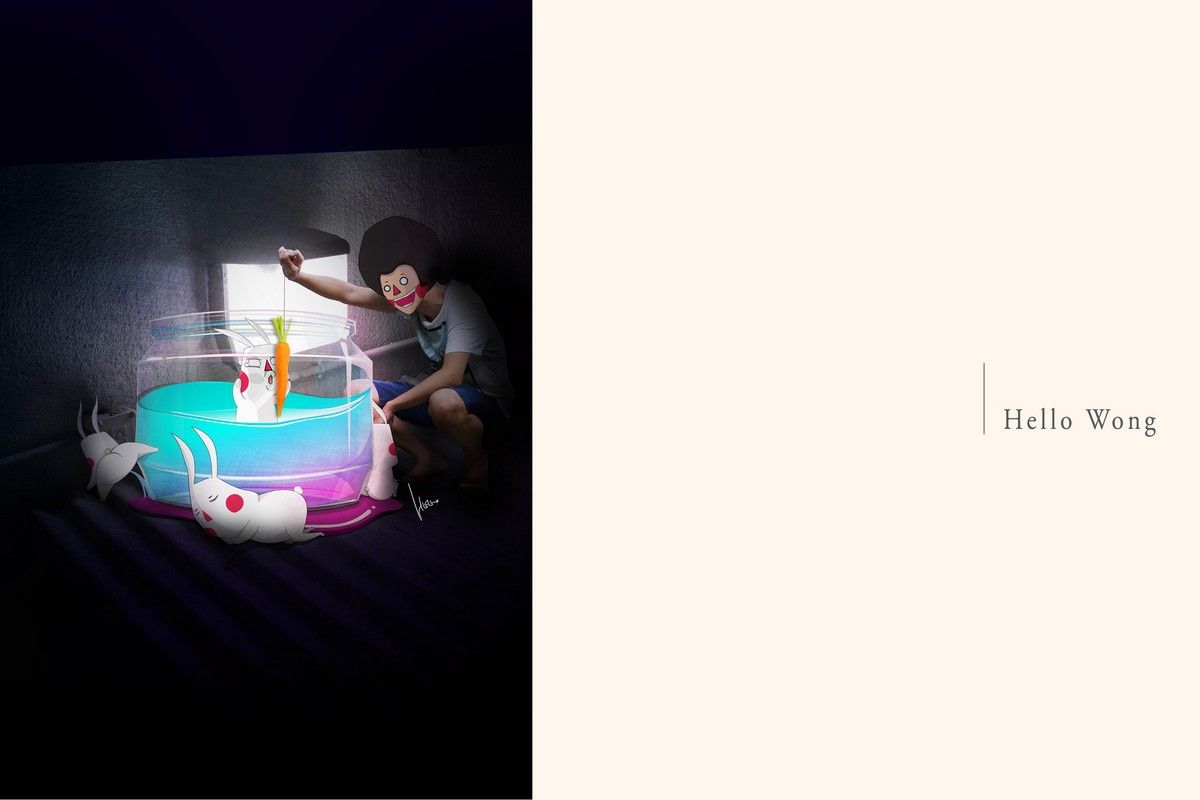

回看這100張香港人自攝像,我真的很喜歡那個 “mixture”。100張相片中大約有三份之一是使用不同媒介的藝術家、三份一是知名人士或是從事創作的包括插畫家、 漫畫家 、攝影師,也有保育人士、另三份一為公眾。從眾多相片中,我們可以清楚看到不同年齡、不同性別、不同背景的人對生活有不同的著眼點或關注,每一張相片都代表著他們在2014年的時候所思所想,而背後亦反映了他們所身處的環境及狀態,以及對自身或社會的感想。先看照片,再回看作者及作品簡介,又會有多一番體會。這雖然絕不能代表所有香港人,但我想三四十年後重看這些2014年拍攝的照片,應該是有趣的。又或是不用等到三四十年,這些相片感覺已經很遙遠。

如果2021年再做一次「100香港人自攝像」,又會是怎麼一道風景?

於攝影而言,從相片中我們可以看到不同的人對同一個題目的處理方式,就像修讀藝術時的習作。大家嘗試用攝影對Selfie作重新定義,有別於一般舉機自拍,攝影作為創作媒介,每個人花盡心思,嘗試用這視覺語言去表達他們對「香港人」、「自攝像」的理解。100張相片,出現了100種攝影方式及風格,這是一個很有好的習作,像是一本攝影教材。 追溯歷史,自攝像其實很早便出現,當達蓋爾 (Louis J.M. Daguerre ) 在1839年公怖攝影術發明時,同年十月,Robert Cornelius已在美國費城拍出人類史上第一張自攝像。當時他正站在他的店舖前,用達蓋爾攝影術(Daguerreotype)拍出第一張自攝像。當然,自攝像在當時並不流行,也沒有人會想到今天我們用一個電話就可隨時隨地自拍。

攝影的演變實在太快,所觸及的範疇亦異常廣闊。

攝影其實從不簡單,特別是當生產及發佈變得相對容易及自主時,個體能夠掌管「媒體」,攝影已跨越自身,變得相當複雜。我們每天都接觸大量圖像及攝影,同時也在製造大量圖像及攝影。它影響著人們的意識形態、對事物的理解方式、世界觀、價值觀甚至人類文明的進程… …假如沒有攝影,這個世界又會怎樣?這只不過是十百八十多年前的事。當然,你也可以什麼也不理,仍然把攝影看得很輕,純粹享受攝影的樂趣,只是我們每個人已無可避免地跟攝影緊密連上了。

文: 葉曉燕 Rachel IP