当俱乐部变为废墟,我们又回到地下

撰文:Shifan

中秋节,我在北五环的一处废墟参加了一场满月派对,它被命名为「Ruins Party 6.0」 月亮错觉。

在这前一天,我刚收到了 2022 年「招待会」的退票通知。本应在五月的海边举办的亚逼运动会,经过几个月的延期,还是逃不过取消的命运。自今年五月份以来,北京的地下锐舞俱乐部几近停滞,ZHAODAI、WIGWAN、DADA、MCLAB 一个比一个安静,而 CLASH 已经正式宣布停业。

唯一开业的 BBB 采取预约限流的方式,仅允许一百个年轻人同时跳舞。保安在门口严查每个人的健康宝,登记预约的手机号。Livehouse 也是一样,可以办演出,但要求所有人必须坐着看,像文艺汇演。一种被「扭曲」后的生活。

「Ruins Party」就是在这样的情况下诞生的。年轻人需要酒精、音乐与身体的舞动,于是我们散落到街头、广场、河边。在进出室内场所需要核酸保质期的情况下,野酒、野迪成为了一种相对自由的方式。这个夏天,我和派对的组织者蛋仔一样,流散在北京的大街上喝酒,并迅速爱上了这种贫民窟玩法。她和朋友们涂鸦、炸街、探索废墟、在废墟里放音乐。几个人玩着玩着,就发展出了地下派对。

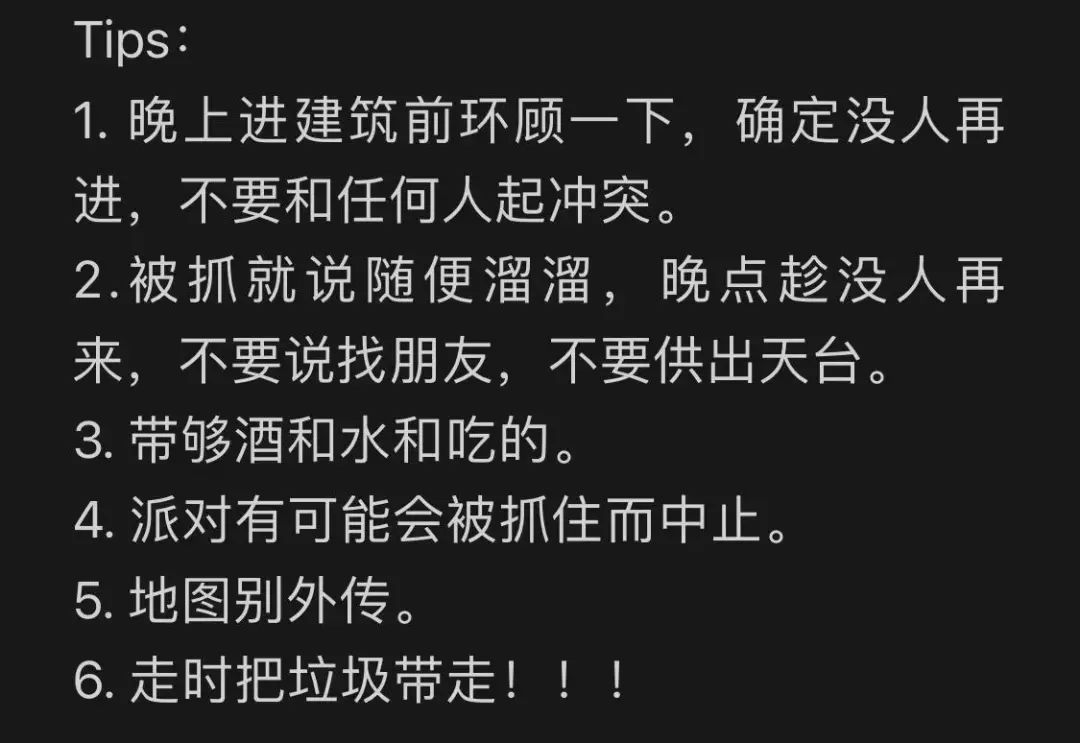

直到派对的前一天,我才收到具体的地址,一个没有名字的废弃酒楼。活动海报上囊括了派对所有的规则,「入场券:酒」「多带点酒」「喝就完事了!」。我在后半夜抵达,费了一番劲才找到「人人都可以翻进去的墙」,只是不知道喝多了后还能不能再翻出来。

这是那种真正意义上的废墟,大门已经十多年没有打开过。门口的景观泳池里散落着垃圾,旁边的棕榈树只剩下光秃秃的几根毛,杂草从石头缝里生长出来。

进到室内,粉尘的味道扑面而来,下脚要随时注意散架的家具、滚落的装饰物和不明物体。天花板已经开始脱落,裸露出钢筋,房顶是未知的黑洞。这是一幢三层楼的建筑,从巨大的水晶吊灯、瓷器花瓶、高档白酒包装盒都可以窥见它昔日的豪华。通道两边是宽敞的酒楼房间,配备木质圆形大桌、豪华布艺沙发,只不过都蒙上了厚厚的粉尘。橱柜里还有完好的餐盘。眼前的镜像中,恍然出现一个被突然打断的、声色犬马的秘密场所。

派对在真正的地下,下到地下一层要通过一段漫长而华丽的旋转楼梯。蛋仔、阿丧和土豆已经在各处用荧光喷漆喷上了「Ruins Party」作为指引。我顺着涂鸦向下,直到听到久违的 4/4 拍电子乐。已经有几十个年轻人在 DJ 的布道下起舞。我吞下几口自带的特价酒,迅速融入跳舞的人群。

我们正身处于一间桑拿房中。这个高档酒楼的地下一层原来是洗浴中心。DJ 台架在游泳池旁边,现在泳池边摆着大家带来的各式各样的酒,彷佛是一个热带泳池派对。周围是一圈没有安门的淋浴间,最深处有一间适合围坐的木制桑拿房,每个隔间里都有一个木制的浴缸,每个浴缸里都散落着派对动物们的酒瓶。现在整个桑拿房是一个舞池,比大多数俱乐部都宽敞。

这里也像一个真正的俱乐部,音响系统和灯光都很够意思。蛋仔和朋友们在前一天晚上,现买了喷罐在废墟里创作了一番。然后在当天用两辆电动车,把所有的设备运到废墟,扛着设备翻墙爬楼,搬完和建筑民工没什么两样。音响是 DJ 朋友伦提供的,灯光由激光笔、频闪手电和迪斯科灯球组合而成。

派对海报写着十一点开始,他们十一点多才到。她最怕别人准时来。

有人和蛋仔说,「Ruins Party」像 90 年代的柏林地下派对。蛋仔觉得,派对本身没有这样的立意。起始于几个朋友的随机玩乐,没有公开宣传,全靠朋友带朋友。失去俱乐部的年轻人,迅速又聚在了一起。

不过这确实也像 90 年代初的柏林。1989 年柏林墙倒塌后,东西柏林中间形成了一英里长的荒地,被称为「死亡地带」。与此同时,年轻人、艺术家、边缘者涌入东柏林,这里有大量的廉价房屋,俱乐部、艺术馆和突击派对随即迅速涌现。他们用 Techno 占领那些暂时存在的荒地:地堡、废弃工厂、仓库、政府大楼。1990 年,伴随 “爱的游行”,Tekknozid 成为东柏林第一个 Techno 派对,有些人在东德的废墟上跳舞,将注意力从自己国家终结的事实上移开,有些人则通过跳舞来庆祝获得新的自由。

废弃的工厂被改造成俱乐部,闲置的仓库被改装成酒吧,艺术家在墙面涂鸦。放上灯光和音响系统,废墟随时可以跳舞。延续至今的 Techno 俱乐部 Tresor 就开在莱比锡广场一间废弃的百货大楼内,厚重的墙壁上数百个被砸入的保险箱。这一切始于创始人 Dimitri Hegemann 对这一废墟的偶然发现,当时百货公司里雾蒙蒙的厚重灰尘,像沙漠一样。而知名俱乐部 Ewerk 和 Berghain 都改造于东柏林的废弃发电厂。

蛋仔是一个废墟爱好者,开着 40 码的改装电动车穿梭在北京城内。她在爱丁堡学比较话语分析,只因为看了猜火车觉得 Vibe 很对,人很直接。回国后,蛋仔在一家文化单位做网站翻译,业余研究甲骨文,也用甲骨文做手针文身。她在市集上摆出一本厚重的甲骨文字典,让人挑一个字文身上,免费。有人挑了「爱」,有人挑了「囚」。

每到一个新的城市,蛋仔就去那里的废墟探险。最开始蛋仔喜欢给废墟拍照,废墟像是一个城市里快要死掉的老人,给废墟拍照,像是给他们留下最后的影像。后来废墟给了她一个宁静的场,在天台看天,自己只是地球上的一种生物体,而不是人在这个社会之中。

五月开始,北京禁止堂食,设置核酸期限,大家活在一种紧张和压抑的氛围中,娱乐牺牲于 “非必要”。没有乐子,蛋仔就自己找。六月初,她在游荡的过程中发现了一个倒闭的大商场,比朝阳大悦城还大,玻璃建筑敞亮空旷,还有没有显示出破败的样子。她翻上了天台,天台开阔。大家在这里喝醉、裸奔、躺倒,等太阳升上来,然后晒太阳。

后来,蛋仔在一次野迪上认识了一位 DJ 朋友伦,他把蓝牙音响置换成专业设备,放起了 Psytrance。天台上逐渐发展出锐舞派对,不定期游击举办。

七月的一次派对上,太多翻墙而入的年轻人引起了路人的注意,最后招来了警车。音乐戛然而止,跳舞的年轻人四散向大厦的各处,隐没于黑暗里。有人害怕,在黑暗里躲藏。有人兴奋,说好像在玩密室逃脱。有人建议去负二楼配置齐全的房间里睡一觉再说。扛设备的几个人在天台等着事情的进展。最后,警察让跑到门口的人扫了扫健康宝,一个个做登记。

插曲过后,蛋仔她们把设备搬到了附近的一个公园里,召集还没走掉的年轻人,在河边继续跳舞。不止于夜,也不止于日。

自此之后,蛋仔和朋友们决定在各个废墟开展游击战,得是那种没有人管理的、周围也没人住的、真正的废墟。蛋仔想到了这个一年前来探险过的酒楼。

鹤三元是最后一个放歌的 DJ,他和朋友有个厂牌,经常在北京举办 Psytrance 活动。他总是在最后出场,做些收尾工作。

俱乐部关门以来,DJ 们无处放歌。偶尔也会有人组织去郊区的山里放歌。七月末,有人在一个露营基地里,请了 20 几个 DJ,办了一场 24 小时的派对。对参与者来说,门票加上往返和露营的费用,可能小一千就没了,有限的自由是高价的。

「Ruins Party」不一样,这里不售卖门票,也不提供服务,一切都较为随机。鹤三元感觉在这里放歌,比在俱乐部里更自由,他不用去考虑酒吧的生意如何,也不用去顾忌台下的听众,「做自己就好」。

这里的 VIBE 也很对,翻墙、废墟、脏就把很大一部分人挡在外围。柏林的 Berghain 一直存在关于保安的传说,可能你按照攻略穿了一身黑,排了两个小时的队,装作冷酷地和他对视,保安依然会把你拒之门外。一身黑肯定不是关键,重要的是人的 VIBE。

对我来说,现在去俱乐部充其量只是一场健身运动。把高度酒藏在门口附近,交几十到一百块的门票进去。手机摄像头在入口处被贴上贴纸,延续「No Photos on the Dance Floor」的柏林地下锐舞传统。但锐舞文化中打破等级制度的精神并没有延续,充其量只是一些穿着、发色等外在符号的堆叠。我经常用蔑视、甚至凶狠的目光与动机不纯的男性形成天然屏障,把快贴到朋友身上的潜在性骚扰犯弄开。

今天的 VIBE 终于对了。热舞一番后,我发现我放在游泳池边缘的特价酒已经不见了。而外头写着「酒」的那个地方,没有人在真正地卖酒,看得出来大家都喝多了,空瓶和杯子散落一地。看样子我的酒大概率是被人拿走了。于是我也只能拿别人的酒喝了,酒精流动了起来。

鹤三元觉得,废墟像是一个灰色地带,没什么规矩,每个人都在那样的环境下自在地流动。大家不仅仅是来跳舞的,每个人也是派对的参与者。把东西搬进废墟的时候,有很多人过来搭把手。结束时,也会一起把散落的酒瓶、烟头和垃圾带走。

派对的下半场在天台,通往天台的路变成了一场废墟探险。我听到有人在砸酒瓶、摔东西,把废墟自然毁败的速度进行了人为加速。有人在沙发上蹦床,「我可不不敢这样踩我家沙发」。有人走错路,有人抱在一起。伴随着惊吓与虚惊一场,我跟随一支随机组成的小分队,爬上了天台。

天台挺开阔的,能看到远处的奥林匹克森林公园。在北京,这是枝繁叶茂的最后时期。过不了多久,一切都将变得光秃秃的。大家都喝多了,也累了。随机地躺在地上,听点音乐,吹些牛逼。人往高处走,一些年轻人踩着窗户爬上了小房间的屋顶。有人下不来悬在半空,有人拿出手机对着他拍照。

月亮倒是慢慢从高处下来了。中秋节已经过去,北京的月亮终于穿过云雾,悬在头顶。月亮挺圆的,天台很亮。都说天涯共此时,我们和 90 年代的东柏林年轻人也差不多,脱离不了酒精、音乐、艺术。俱乐部不再开门了,就回到地下。没有乐子了,就找点乐子。这像是一种本能。

天亮后,人群逐渐散场,经过狂欢后的人群在日光里显得突兀。一个大爷守在翻墙的出口,他拿着手机说,监控拍到了我们翻墙。那是架在行道树上的视角,深入城市的毛细血管,废墟也不例外。

我们和东柏林的差别,可能是墙还未倒,依然有人在「Watching」。

摄影:晕眩小田、喝多小凡、Saya、蛋仔的朋友们

找到我:

@小红书:Shifannn(会放一些个人文字)

@邮箱:729568646@qq.com