流浪汉冬夜脱衣跳河救猫,上岸后念叨:我对这个世界还是有点用的

救猫的老吴住在安乐桥下,那有十几个流浪的人。一个河南来打工的快递员因为老板欠钱跑了,想在杭州的桥洞下对付几天,再回家;一个独眼的商人也住在桥下,平时做茶叶生意,亏了几十万,一直没敢告诉家里人;一个干重体力的人,身体被压垮了,就背着他的吉他,加入了安乐桥下的队伍。安乐桥下最年轻的居民是2002年出生的舞蹈演员,因为疫情找不到工作,就搬到了桥下,对他来说,“活着不是选择题”。大多数时刻,他们都沉默着,只有在很少的几个瞬间,他们的人生才突然隆重起来。老吴跳入江中救猫就是这样的瞬间。

撰文丨涂雨清 编辑丨金赫 出品丨腾讯新闻 谷雨工作室

安乐桥下

谁也不知道那只狸花猫是怎么掉下水的。但它惊醒了安乐桥下正在休息的流浪汉们。肖彦是最先听到叫声的,大概是下午六点左右,桥下的灯已经亮了,能看见有个小东西在水里扑腾,肖彦找了根绳子,但猫咪在靠近对岸的地方,还是够不着它。老吴也发现了动静,那时候老吴还在喝酒呢。他走过来,看到有东西在水里挣扎,“我去救它”。他没有犹豫,脱了衣服,跨过围栏,就跳进了黑黢黢的水中。水可真冷,老吴的酒一下就醒了。

安乐桥

安乐桥下流淌的是杭州过去的护城河——东河,为了给桥下两侧的步道留出距离,东河流经桥下时,河面变窄,老吴不需要游太远,就能够着那只小东西了。他两只手把猫举起来,让猫咪的脑袋露出水面呼吸,脚下踩着淤泥,趟回了岸边。他嘴里念叨着,“我觉得我对这个社会还是有点用的,我觉得我对这个社会还是有点用的。”他把猫交给了岸上的年轻人,换了身衣服,又回到他在桥下的床铺,接着喝啤酒去了。

那天傍晚,脱口秀演员梁海源恰巧经过这座桥,准备去附近的剧院演出,那是《坐在角落里的人》全国巡演的杭州站,他随手拍下了这个故事,发了微博,20万人知道了有个流浪的大叔,在冬天的夜晚跳进寒江,救了一只猫。

在杭州安乐桥下,住着十几个流浪汉。也许是为了取暖,他们的床铺大多紧挨着。老吴有安乐桥下最豪华的床铺,一层防潮垫,一层海绵,一层床褥和一层棉被。他胡子刮得干干净净,精神劲儿总是很足。他有一个手提的水桶状布包,里面装着掉了漆的电动剃须刀、牙膏牙刷、一把酒店免费提供的白色塑料梳,因为常常使用,锯齿上还留着黑色的头发和污迹。

安乐桥下的床铺

十八年前,老吴离了婚,儿子跟了老婆。他说自己没了奋斗的理由,就买一辆捷安特牌的自行车,开始到处旅行。他第一站去了福建,后来又去了昆明、上海。他说不清楚自己是什么时候开始流浪的,一开始还有帐篷,不知怎么的,他不再需要帐篷了。他需要的东西越来越少,现在,他只需要一张草席、一个枕头和一个被单。最后,他回到了杭州——那是他过去工作的地方,但这里已经没有了家。

每个月,他计划只花3000块。他朝我晃了晃他的小腰包,说,钱都存好了,放在卡里,照这么过下去,到他八十岁的时候,甚至还可以给儿子留下一笔财富。谁知道呢?

我问他,有钱为什么要流浪?

他说,自由自在。“今天睡觉了,感觉到冷,想睡到几点钟就睡几点钟,我活得不蛮好的?”

“你活得这么好,那你人生没有低谷吗?”

“就是现在。”

“可是你不是说活得挺好的,很自由么?”

“是啊,我落魄,但我也很自由,这没什么矛盾的。”

老吴在桥下的邻居中,被称作“上海老头”的流浪汉是最早来这儿的,他在安乐桥下已经住了大半年。老头72岁,总是戴着一顶黑色的鸭舌帽,穿一件黑色的薄外套,显得更瘦了。也许是因为天气冷,他走路的时候缩着脖子。

年轻的时候,老头是票贩子,后来纸质的火车票淘汰了,自己也随着时代淘汰了。老头老了,没有工作就没有足够的钱,只有每个月2500块的补助,是老家昆山的保险发放的。他住在马路边,公园里。夏天太热,就住在西湖边上,冬天桥下暖和,就又搬到桥下。老头床铺前常常放着一瓶可乐。他不抽别人递过去的烟,不吃别人递来的食物。他离开家已经50年了,只有阿姐死的时候回了趟家,阿哥还在世,除此之外,世界上已经没有亲人。

有个流浪的年轻人说,老吴和老头是“职业流浪”的人。他们常年住在街边,接受一个人风餐露宿的生活。

但在安乐桥下,更多的是离家在外打临时工的人(毕竟正式工都得靠介绍)。一份工作干不下去了,他们就找下一个。找到工作的人,就带着行李,离开安乐桥,也说不准什么时候又再回来。

一个广西百色的年轻人住在桥下靠近外边的地方,床头摆着一瓶会稽山黄酒,空的。被子是夏天时买的,冬天了,他还穿着短袖睡觉,“习惯了就不冷”。今年夏天,家里的甘蔗割完,他就出来闯荡,但并不顺利。他说,网上能找到的活儿不多,好多工作顺着地址找过去,就发现店关着,或者给的钱少得可怜。

没钱了,只能住桥洞里。夏天时,他以为只是暂时住住,“人落难了,哪里都可以住”。只是没想到半年过去了,上一次找到工作还是两周前,两天赚了400块。在长时间住在这的人里,他的行李最少,两套衣服,一个粉红色的小箱子,还有一个锅,用来泡面吃,没有洗。

一年的时间过得很快。就快过年了,附近又多了一些彷徨的人。一个河南来浙江打工的快递员因为老板欠钱跑了,想在桥洞下对付几天。有个独眼的商人也住在桥下,平时做茶叶生意,采购云南、贵州、杭州的茶叶卖到安徽,亏了几十万,一直没敢告诉家人。到了杭州,他从火车站走到桥底下,住了下来。

活着不是选择题

由于桥面压得很低,安乐桥下的白天也是黑暗的,没有找到工作的流浪汉们都在睡觉,桥下一片寂静。下午5点,路灯会准时打开,流浪的人们开始行动,他们出被窝走走,和隔壁的床铺说说闲话,仿佛这才是一天开始的时候。

有时起得早,老吴会骑着自行车,沿着西湖大道一路骑,二十分钟就到了西湖边,拎着一瓶酒,对着西湖喝酒。困了就在椅子上打盹儿,但是要记得不能睡着,睡着了可能会被赶。更多的时候,他就在桥洞下歇着,打发完这一天。

老吴的自行车

最先发现猫落水的肖彦,和老吴是同乡,他们都是湖北仙桃人。两个月前,肖彦背着吉他,从南京来到杭州,加入了安乐桥下的队伍。他的上一份工作被中介骗了,还没找到下一份工作。

六年前,肖彦28岁。那时他在制糖厂拉车,几百斤重的糖,趁它60度的时候倒入模具,拉到指定的地方。一车糖太重了,干了50天,肖彦的胸椎就疼得不行,最后发现胸椎变形,医生说不能从事很重的体力活,但他又只能干体力活为生。和所有身边的人一样,他努力给自己攒钱,计划明天该做什么。但生病以后,干活的时间一长,就会背疼、胸闷,觉得心慌。

有一天早上八点,他像往常一样,起床、刷牙洗脸、走出宿舍,去往车间,上夜班的同事缓缓从车间里走出来,目光无神,行动迟缓,拖着脚步离开工作岗位。说到这里,肖彦站起来,在河边模仿起夜班车间的工人,“就像这样,看起来很恐怖”。人生第一次,他感到迷茫,“我不知道我的生活和工作有什么价值。”但人总得活着,或许等钱都花完了,他会再去找一份“没有意义的”工作。

也就是从那时候开始,他给自己买了一把吉他,没事的时候就弹弹。肖彦的行李中,最值钱的就是那把吉他,两千块,牌子是Magic。

一开始流浪的时候,首先思想上会接受不了,只能忍受,“因为很多(人)没钱嘛,要忍受挨饿,可能有时候受冻的。”但最终他也只能接受命运。“如果人有选择,没有谁愿意住在这里。”尽管冻得要命,肖彦还是每隔几天就想办法洗个澡,或者去公共厕所洗个头。每个星期,他都会开一间便宜的酒店,把所有的衣服拿去洗干净。

安乐桥下最年轻的居民是2002年出生的舞蹈演员梁青春,他在2017的电视节目里伴过舞。疫情爆发后,舞蹈演员招工的群里“一片死寂”,他辗转到了杭州,当起了临时工赚钱度日。直到手机被偷了,没有健康码,临时工也干不了了。

梁青春的面孔在安乐桥下显得格格不入,他年轻、时髦,走路的时候会把卫衣的帽子戴起来。他记得,自己住在桥下的第一天,唯一的想法是,不如就这样饿死吧。饿到第三天,或者第四天的时候,和命运赌气的想法消失了,“当你认定你自己是一个流浪汉的时候,你脑子里很多想法就没了,你不会有什么怨天尤人,你当天唯一的想法就是怎么把饭吃饱,怎么活下去。真的就只有这个念头,没有别的念头了。”

梁青春走出桥洞,沿着西湖大道,走到西湖边上,那有许多直播的姐姐们,有个“好姐姐”跟他聊天,知道他会跳舞,就让他在直播的时候跳,一天给80块钱。那是他9个月之后第一次跳舞。

每天都有三四十个人来看他,围成一圈,密密麻麻。梁青春一边跳舞,一边看着观众,他能听见他们夸奖自己,吹捧自己,“跳得真好”“跳得真干净”……他差点就相信了。只是散场时,观众转过身去,说“这小伙子混吃等死”。他很生气,“我也不想混吃等死,每个人活着又不是做选择题,不是想做啥就能做啥的。”他跟父母反目了,有家不能回,“因为借了十五万开舞团,舞团没有生意,钱也花光了,“我也想好的选择题里面选择一道,但是我没得选。”

他说他是用肢体讲故事的人。有一天,西湖边的“好姐姐”放了一首毛不易唱的《像我这样的人》,他决定通过一支舞,把他的落魄,把那些打零工的日子,把那些痛苦的生活用肢体表达出来。梁青春12岁就开始学习跳舞,面对着舞台的灯光,他要睁开眼睛,保持自然的表情。长久之后,眼睛的散光变得很严重。他看不见人群的表情,在密密麻麻的围观人群中想象一个属于他的舞台。但故事没能发展下去。他脑海中想表达的一个想法,忽然变成了很多很多个想法。动作变成了碎片,肢体失去了力量,“越跳越离谱,到了不可收拾的地步”。

一首歌结束,围观的人还是为他鼓掌,夸奖他跳得好。他知道他们不懂,但他“特别沮丧”,他看见跳舞的自己像个小丑,早就失去了起舞的能力,还觉得自己在舞蹈上能有什么优越感。

那天之后,他不再表达,每天只是想跳完舞,拿到钱,吃上饭。他好想吃上一顿沧州火锅鸡,来杭州前,他在石家庄的一个舞团跳舞,总吃这个,要蘸甜醋吃。

春夏秋冬又一冬

老吴救猫之后没过几天,杭州气象局发布寒潮蓝色预警,一夜之间,气温下降了10度,杭州的冬天终于到了。下雪天,安乐桥下跑来了一个十几岁的小孩,偷了另一个流浪汉的一床被子和枕头,想住下来,当晚就被发现了。小孩跑了,再也没来过。

小孩当晚就被发现了

安乐桥附近的救助站工作人员吕叔每天都会来到桥下,看看这些流浪汉们过得怎么样,是不是还活着。寒冷的冬夜,他希望“流浪的人少一个是一个”。他用自己的私人关系,帮4个流浪的人找到工作,希望把他们尽量都安置下来。只是有的人并不愿意得到帮助,也有人自愿睡在外面,即使给他们找了工作,也不愿意去。

吕叔也帮梁青春找到了工作,他终于有了住的地方,从这搬走了。住在桥下的日子,他时不时会谈起现代舞,语气中带着热爱,显得炙热,“那个舞种充满了无限种可能性”。但他觉得自己不再有创造无限种可能性的能力。

梁青春最饿的时候,每天只吃一顿,连着吃了三个月。

对于一个流浪汉的生活标准来说,肖彦倒是显得有些奢侈。夜里饿了,他从被窝里爬起来,去便利店给自己买了一份夜宵,和一瓶日式清酒。跟老吴边吃边聊。

流浪以前,肖彦也曾节约地过生活,好像能有什么指望似的。现在他无所谓了,想喝酒的时候就喝酒,想吃饭的时候就吃饭,“一天能花八十多”。他说,还有两天,他的钱就彻底没了。不知道明天怎么办,不去想还有明天,“我想干什么?我不知道,我很迷茫”。

大多数时候,肖彦喜欢沉默地抱着吉他练习,只有抱起吉他,拨动琴弦的时刻,肖彦才能感受到一些快乐。谈论吉他,是他最愿意交流的时候,“我比较喜欢木吉他的声音,比较自然一点。插了音箱也不行,我感觉那个声音不好听。”走过的人问,“你怎么不唱?”他说,“吉他不是已经有旋律了吗?为什么还要唱呢?”

安乐桥居民们的床铺前都摆着酒,一天的时间,没有酒,会过得很漫长。肖彦的床边也有一瓶桶装白酒,1L的矿泉水瓶大小。早晨起来就得喝,晚上睡觉前也得喝。老吴每天也要喝一斤酒,抽两包烟。口渴了,老吴打开床头的矿泉水瓶,“这怎么是酒?”又开了另一瓶,闻闻,“好像也是酒。”

有时候,老吴喝完酒睡不着,找肖彦借了手机看电视剧,肖彦觉得,“(老吴)肯定也是无聊嘛,肯定也是孤独嘛。”

一天,我和老吴聊到零点十一分,流浪的人都睡了,老吴盘腿坐着,红色的毛线帽子摘了又戴上。一包烟抽完了,500ml的雪花啤酒喝到了第三罐,他依然说个没完。那是我们对话的第五个小时,他讲起往事的时候,很少在悲伤中停留太久,总是回到那些自己总结出的大道理中,反反复复,说给别人听,说给自己听。

老吴

老吴大概是喝醉了,我站起身的功夫,他昏昏沉沉,自言自语起来,反反复复说着同样的话,“我是80年代的高中生”“肚子里还有点货吧?”……

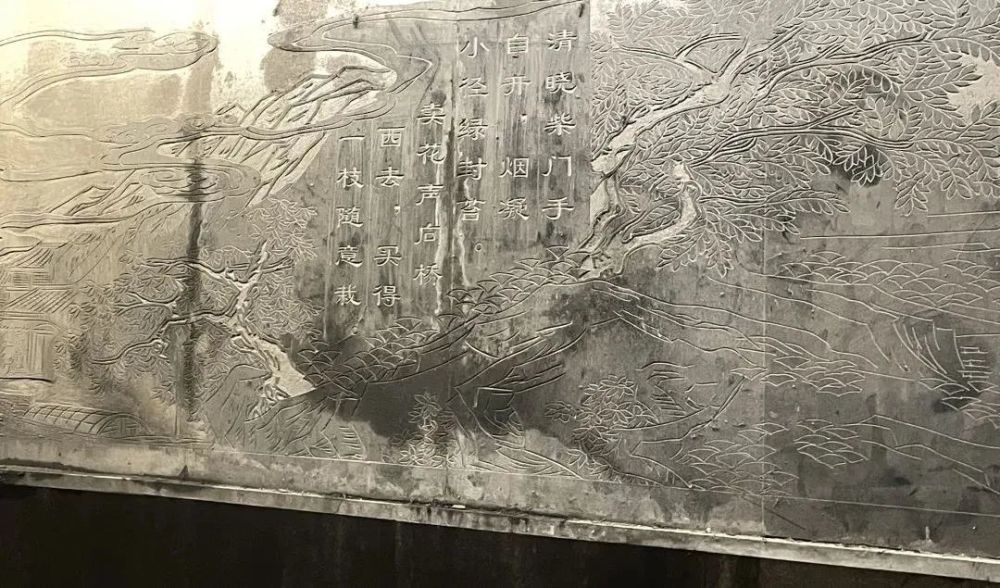

桥下的灯依然亮着,光线沿着墙壁上的石雕落下来,上面刻着秀丽的东河两岸风光,也刻着闲散的、高雅的古诗。那是给游客准备的,老吴和邻居们从没好好端详过上边的字和画。只知道灯会在每天下午5点打开,又在每天的早晨7:30关上。

◦ 梁青春、肖彦等均为化名。