沒有抗爭哪有改變?讀《PROVOKE》與挑釁時代中的攝影

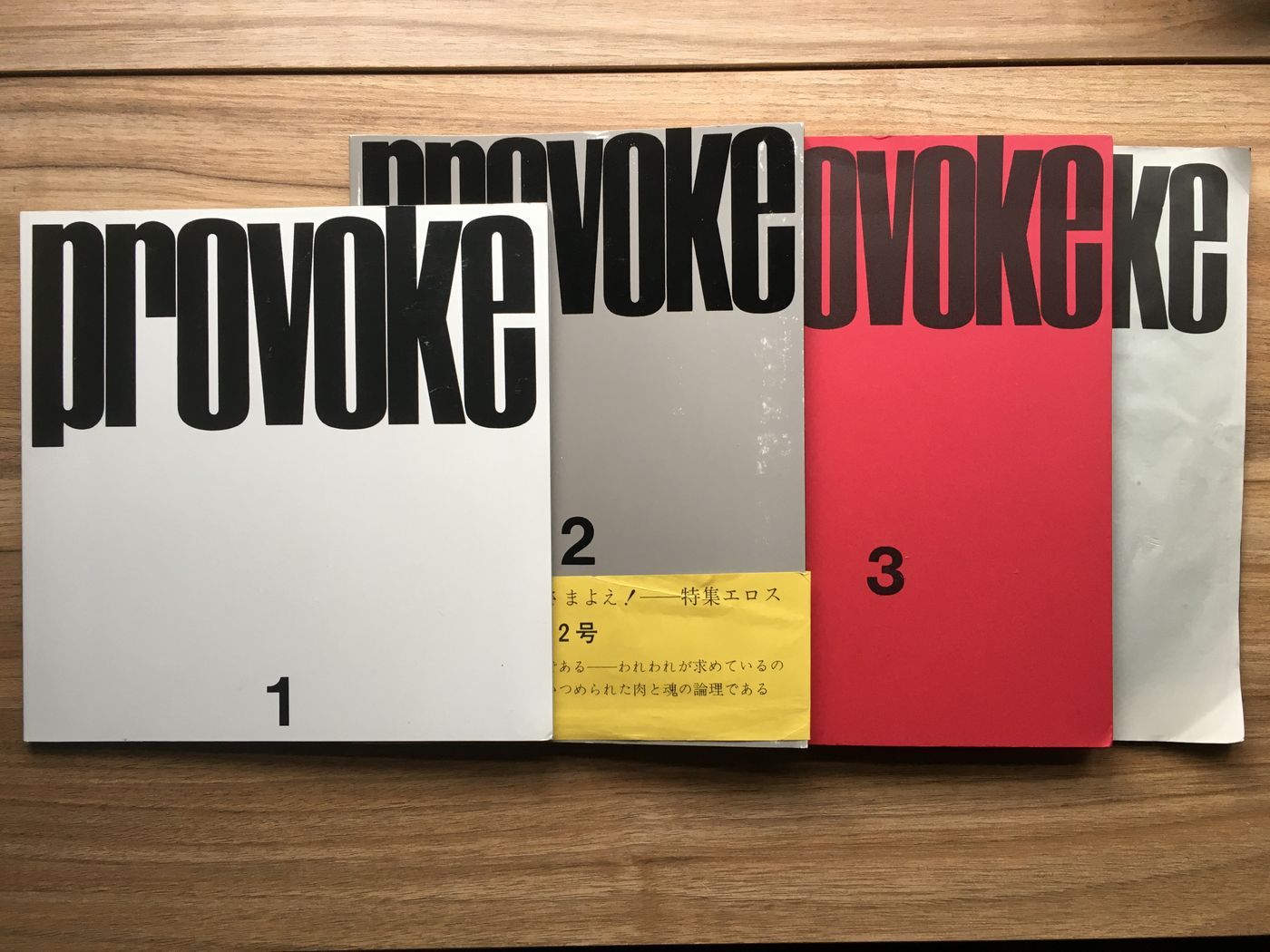

聽聞《PROVOKE》已有數年之久,但一直停留在「日本傳奇式攝影同人誌」的層面上,或者用更消費主義的語言,森山大道、中平卓馬等巨星創立「鬆郁矇」(are-buke-boke) 美學的濫觴。無他,只因這本攝影同人誌的「神檯」程度令人咋舌,在東京小宮山書店一套完好的《PROVOKE》竟售70萬日圓。2018年日本出版社NITESHA推出了《PROVOKE》的重印版,大館的:Booked時立即衝去買了(現在又絕版了,哈)。本來是把它當一套攝影集般看的,覺得有點不明所以;然而後來發現《PROVOKE》所闡述的攝影比起一種美學,更像是一種藉著相機觀看和探知世界的方式,而孕育《PROVOKE》的時代,更是一整個以「挑戰」作為主軸,社運學運火紅的躁動時代。遙遠的抗爭與今天的抗爭,縱是不同的時代背景,卻有一樣對status quo的厭倦以至挑釁的精神。數十年前的血淚和孕育的新思維,仍站在今日的最前沿,極其雋永。

濫觴

故事從戰後從廢墟中重生的日本說起。其時的日本民族,仍然嘗試從戰爭的傷痛恢復過來。社會貧困,百業蕭條,導致寫實主義的攝影大行其道,旨在揭示社會底層的不公。從西方Lewis Hine等人一脈相承的紀實攝影大師土門拳,早期拍攝的《Hiroshima》(《ヒロシマ》,1958) 和《筑豊的孩子們》(《筑豊のこどもたち》,1960) 便是以「直視社會的現實」和「絕對非演出」的信念而成。紀實攝影自此成為主流,鏡頭下的世界與現實世界劃上了一個絕對的等號。同時,日本社會隨著1960年反美日安保協議引發的空前抗爭步進長達十年的叛逆時代。大型警民衝突場面時常發生,在攝影家眼中,用底片「記錄」然後在公眾眼前用照片「呈現」真實,這種行為變得令人深信不疑。

隨之而來的十年,從成田機場抗爭到東大全共鬥,社會運動一直未有停歇,背後支撐的是整個社會的一種精神面貌。那是一種對日本未來獨立自強的集體願景,也是勇於與現實制度腐朽的直接衝擊。這建基於一種從下而上的改變力量,深信只要敢於提出問題並倡導一種改變,就能直接或間接地聯合起來撼動高牆。因此六十年代的日本藝文建築界普遍的反動烏托邦氣息甚濃,而從事攝影的人們受到這種風氣的影響後,新晉攝影家的作品和評論以雜誌或同人誌的方式就如雨後春筍般出現。從學生攝影如明治大學攝影學會的《腳踏式飛機》(《足ぶみ飛行機》,1966) 以致比較成熟的國內外攝影評論,如東大藝術系柳本尚規等主編,評論家中平卓馬和多木浩二、攝影家高梨豐、以及詩人岡田隆彦等參與的《Foto Critica》(1967-68)等,這些攝影集或雜誌都提供了一個極其自由,涵蓋範圍極廣的交流平台用作攝影家們思想上的碰撞衝擊。社會反抗和評論文化的盛行,為《PROVOKE》的誕生打下了紮實的基礎。

影像和語言的交纏

那麼六十年代年輕的攝影家們,不得不用影像來回應自己的時代。他們對當代視「非演出」和「多重意義」的紀實攝影為圭臬的的攝影家如土門拳,甚至Robert Frank等作出了嚴厲的批判。1968年11月,由中平卓馬、多木浩二、高梨豐主要提供照片(森山大道在第二期加入),岡田隆彥和多木浩二主要提供文字的PROVOKE攝影家群出版了第一期的《PROVOKE-為了挑撥思想的資料》。本誌由照片和文字(散文與詩歌)相輔相成,由各成員對該期的主題自由發揮,並沒有一般作為組合的限制,這也體現了六十年代日本攝影界猶如古希臘論政般的開明。然而作為組合中的思想核心中平卓馬和多木浩二,引領著的主旋律,仍是希望賦予攝影這種行為一種當代的意義。兩人在第一期的序寫道:

「影像其本身並非思想。既不具有類似觀念一般的整體性,也不像語言那樣是一種可更換的符號。然而,這個不可逆的物質性-被照相機拍攝下來的現實-對語言而言,是存在於內部世界之中。因此,偶爾會觸發語言及概念的世界。」(“Preface”, PROVOKE vol. 1, 1968.)

這其實圍繞著兩種闡釋世界的方法:語言和攝影。在多木和中平眼中,語言是一種類似觀念一般是通用和客觀的,具有廣泛的代入性;而與之相對的影像則是攝影者的主觀視線和照相機的紀錄性的結合,因此蘊含一種對被攝物的專一性。那麼這兩種方法到底有什麼聯繫?影像作為一種視覺文化,可以完全脫離語言嗎?作者給出的答案是不能。中平認為,攝影並沒有從語言(既有觀念)獨立的能力,因此攝影被視為為一種獨立的語言是錯誤的;因為我們之所以能夠解讀一張照片的內容,全因我們之前透過語言掌握了對某事物的概念。那麼攝影對語言來說是什麼呢?「影像像影子一般附在語言上,賦予了語言實在的意義,甚至能為語言帶來一種擴張。」(“Eyes And Things That Are Not Eyes”, 1970.) 這種說法可說是為攝影平反了自身,因為在當時紀實攝影論者強調攝影是在完全拓取真實的環境下,幾乎否定了攝影師的存在意義,攝影本身的地位更可謂岌岌可危:如果攝影和真實是一樣的話,那麼為什麼我還要攝影?如果只為了傳播給更多人看的話,那麼攝影只是真實的載體,僅此而已嗎?中平把攝影應該處於的地位講得非常清楚:雖然攝影無可避免地建基於真實,但是絕不應只說影像的存在僅是無聊地去證明一棵樹就是一棵樹。當我們想像一棵樹的時候,那棵樹並不是世上任何一棵樹,而是我們對「樹」從語言襲來的,一種籠統的認知。然而我們在現實中看見一棵樹的一刻,我們對「這一棵」樹有了認知。樹上的紋理,葉子的形狀,以及個人遇上這棵樹的時間空間,令我們對籠統的「樹」的觀念慢慢瓦解。而當這棵樹被拍攝的一刻,就把上述的資訊都拓取下來了,其中拍攝者個人對這棵樹的詮譯和感受決定了拍攝的方式和角度等,為現實增加了一個維度,也化為了之前說過的,對語言的「擴張」。我們之所以會覺得照片有時候與現實的那些事物所訴說的截然不同,是因為經過我們的視線過濾而成的照片超越了現實。用中平的話說,照片上所見的事物並不是現實本身,而是一種因「我」與「事物」的互動而產生變異的,主觀的「另一種現實」。(“Can Photography Revive Language?”, 1968.)

構建「私我」的影像世界

初看《PROVOKE》內收錄的攝影作品會有一種強烈的反高潮。裡面的影像沒有焦點,沒有輪廓,沒有引導視線的線條,甚至沒有意義。那麼連繫著照片的到底是什麼?是攝影家的「私我」。中平卓馬在《PROVOKE》第一和第二期,以搖晃失焦盲拍的手法,以及粗糙高對比度的黑房後期處理,描繪出一個鬼魅的夢魘世界。畫面中凌晨的東京青山街道高速搖晃,彷彿被遺棄在街道上的人酒醉中的記憶殘片;又有如一張張模糊而麻木的臉閃現在畫面中,若即若離卻難以掙脫。突然出現一片黑壓壓的海和一段綿長的公路,凝視著沒有盡頭的地景,最後腦海只得一片茫然的不安感。

在這一系列的照片,中平比起用照片說故事,更像是邀請讀者在他的潛意識中漫遊。照片中出現過什麼景物,那些人到底是什麼人,這些在他的作品中完全不重要,因為無論是事物的生命氣息或立體性都在他極為粗糙的黑白照片中斷成碎片;與其說它們是一張張獨立的作品,中平的照片更像是在描繪一個巨大的惡夢。因此鏡頭下的人和景物就如夢中所見般虛幻而快速閃過,共同構築起攝影家的夢魘。中平認為自己和攝影之間的關係,與美國攝影師William Klein一脈相承。Klein在1956年出版《紐約人》(New York 1954,55),書中的作品明顯沒有著重構圖,照片的模糊顆粒感相當強。中平認為之前的攝影家如Henri Cartier-Bresson和Robert Capa的攝影是透過一個定點(攝影師個人)直接觀看而對某種事物或題材作出批判,當中的解讀是單向的(如Dorothea Lange拍攝窮婦人 -> 顯示社會貧窮問題);而Klein的攝影並不像他之前的攝影家們直白,而是從觀看世界這種行為之中追溯自己的視線,探索著私我的世界。Klein的這種追溯意味著他構築內心世界的過程中不只是使用一個特定的視線,而是用中平的話說,是「一個持續改變視點的,暴烈的的星雲」(“William Klein”, 1967.)。在承認攝影並不能反映絕對現實,並任由自身的神髓無意識地漫遊後,這種本來是記錄外界事物的行為竟然成了中平內心世界的具象,達成了前段所提及的,對私我語言的「擴張」。

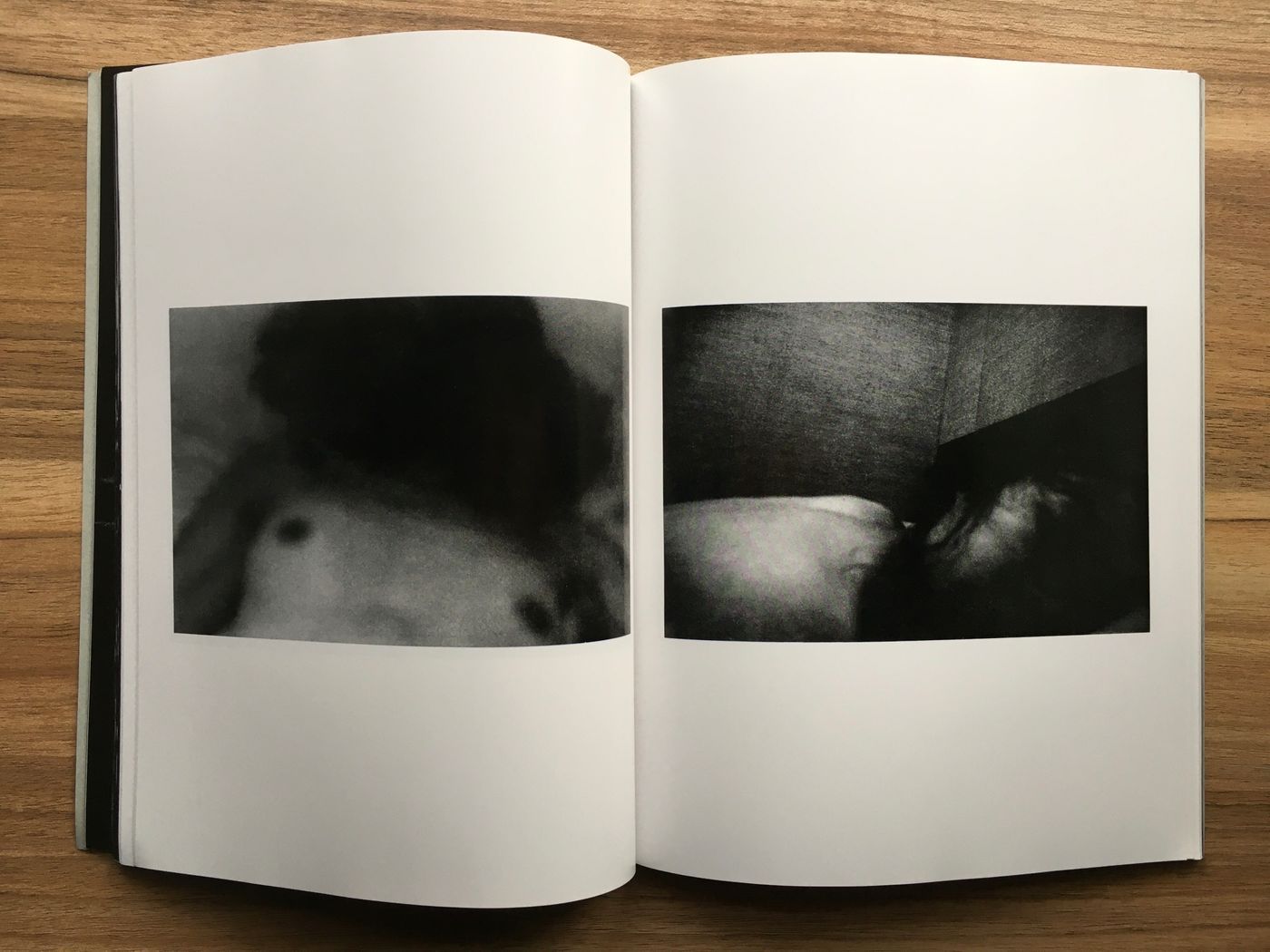

森山大道在《PROVOKE》第二期加入,挑釁該期的主題「EROS」。照片中,不知名的一對男女在酒店房內性交,女子四肢無力地癱軟在床上,墨黑的頭髮遮住了臉。照片的裸體沒有任何親密感,只感到一種強烈的機械感和不安。這些照片在一次中平和森山的訪談時被披露了拍攝過程:「那夜我(森山)和一個女人在酒店房裏做愛,而我一直在用照片記錄那個過程。可是我越拍得多越發現一個問題:我只能夠拍下我所見的,我並不能拍攝過程的全部...最後我問了女人,她能不能與我一起拍照。從今以後你可以期望我更多的在自己的照片中出現。」(“Get Rid Of the Word Photography!”, 1969.)

這場謎一般的性愛的記錄過程挑戰了攝影作品以至藝術世界對於單一作者的習慣。雖然是在構築在私我的世界的一場表演,但讓別人成為自身世界的共同建造者,能夠剝奪自身是世界的擁有者的事實嗎?傳統的藝術媒介傾向著墨於「藝術家」本人的巧奪天工,而攝影以機器的協助,得以擺脫這個限制,以多個視點拍攝事件的經過;因而攝影在本質上,具有一種多重作者的傾向。

多木浩二在《PROVOKE》第三期所刊出的作品亦相當震撼。只見一張張極端高對比和重顆粒的照片,沒有灰階,只有極黑與極白;幾乎可說那不是照片,而是銀鹽顆粒聚合而成的圖案。照片中一張張的人臉,Andy Warhol式地不斷重複出現,造成了一股極強的力量;以致連人臉上勉強可辨的肌理也被烙進腦海中。這一系列的照片是多木其中一次視覺實驗的結果。「有一次我發現contact sheet(將底片整條印在照相紙上而成,通常用以預覽照片)上重複的照片比起最後選出來放大的一格菲林來得更加真實;於是我了連續印了很多張同樣的照片放在一起,發現眼睛的形狀、嘴唇的輪廓、和鼻子的陰影十分引人入勝。我試過用稍微不同的臉放在一起,但並沒有產生同樣的現實。只有透過重複的照片才可以構築出一張臉而不是很多張臉。」(“Eyes And Things That Are Not Eyes”, 1970.)

《PROVOKE》第三期可說是在測試攝影到底可以離開現實多遠,相當引人入勝。宛如沙畫般的,顆粒感極強的照片只依稀告訴讀者這是建基於現實存在的人物,而透過不斷的重複,照片的黑白二元世界正逐漸在讀者的認知中建立另一種現實,並同時不斷增強。吸收外界的資訊,然後建立另一個更強而有力的現實,這正是新聞攝影中,不斷浮現的圖片會被實際的事件更具震撼力的原因。

值得留意的是,PROVOKE的成員們所主張對攝影的挑釁,實為建基於攝影的本質;如果意識不到這些本質的話,那麼《PROVOKE》的照片便會淪為空談。首先是攝影的即時性-「按下快門,一切便已完結。」(Takuma, Nakahira, Why an Illustrated Botanical Dictionary?. Tokyo: Shōbun sha, 1973.)因為在探索自我的過程中,要捕捉稍瞬即逝的潛意識碎片,就一定要依靠一種即時的媒介,那就是攝影。如果用畫畫或者雕塑這樣緩慢的過程的話,那就會容許了思考,表層的意識瞬間蓋過了潛意識的表現。只因有了攝影機所容許的自由,攝影家們才可以以高速移動,拍出多重視點的世界。然而《PROVOKE》內的攝影,有很大程度上是依靠黑房操作來達成攝影家想要的灰階與顆粒度的。黑房操作的過程,實為對一張影像的二次創作,是個人情感的二次投射。在這過程中,因為影像的製作不再那麼即時,而是有操控的空間,是以影像完成品有「虛假的潛意識」,實為「表層意識中情緒的投射」之嫌。本來相當強而有力的論述,忽然打開了一道裂痕。事實上,這樣的裂痕是中平卓馬其後在著作中嚴厲批判自己作品,甚至燒毀自己以往所有底片這樣的瘋狂行徑的導火線,容後再談。

藝術和文學在亂世中是花瓶?

也因為提倡攝影與語言的共生關係,《PROVOKE》比起一般的攝影書有更多的文字內容,以詩歌和散文的形式與照片交織而成。NITESHA的《PROVOKE》再版,收錄並翻譯了三期雜誌的全部文字,把失傳幾十年的作品復活過來,筆者深懷感恩。然而翻譯後的文字沙石頗多,文章看得十分吃力,尤其是詩作的神韻頓失,頗為可惜;但是仍不難看見作為主要文字貢獻者的岡田隆彥和多木浩二,把《PROVOKE》的專欄變成了守護當代藝術的戰場。當時的藝術界與今天的藝術界背負著相同的痛苦,就是藝術應否呼應,甚至服務現實的迷思。粗俗說,藝文界的人們忽然變得很像一群多餘的小丑。世界都就要毀滅了,我還在很離地般做藝術豈不是在搞笑?在第一期的備忘錄中,多木說:「我很懷疑,那些在日本宣傳美術展上畫出反戰海報的設計師,他們中間是否有人痛切地意識到這樣的海報是一種無效之物。」 (Koji, Taki,“The Corruption of Knowledge”, in PROVOKE vol. 1, 1968.)中平,多木,岡田等人都是熾熱的社運分子,然而在第一期的後記卻這樣寫道:「PROVOKE是一個比較誇張的題目,故而可能被預想成某種更具有政治性的刺激性事物...」可是,《PROVOKE》攝影作品中卻幾乎沒有政治衝突的場面,在這裡我們可以見到一種嚴重的精神分裂。

「政治與藝術之間的間隙該如何填補呢,...不過,對於在原理上解決這個問題,我不是特別關心。因為,依靠語言那種性急的解決方法,一定會夾雜著謊言。」(Takuma, Nakahira, “Afterword”, ibid.)

哈,中平在這裡又賣了個關子。但是他並不是故意的,因為那一代的日本藝術家們,一邊哀嘆著藝術脫離現實有無用之嫌,一邊懼怕著藝術一旦太接近社會和政治,最後會猶如共產紅旗式的海報般,淪為政治的奴隸。

藝術在躁動不安的時代,到底如何找到自己的立足點?岡田隆彥安慰著我們,藝術作為人類思想的前導者,沒有直觀地回應時代並不是一種罪。在《PROVOKE》第一期的隨筆中,岡田把藝術形容為一種沒有被現實壓制的想像世界:「藝術不論是從社會還是從藝術家個人的主體出發,都是一種被隔離的想像世界,因為這樣的性質,相較於現實社會,藝術能夠更加自由地、綜合地對人物、形象以及事件進行碰撞,發生關聯。」(Okada, Takahiko, “Cannot see, aching with a setsunai feeling, and wanting to fly”, ibid.) 對於岡田來說,正因為社會事件是短視而壓抑的,因此保留藝術作為一種免卻現實制肘後對世界的本質性探尋是非常重要的,又或者可說是一種讓靈魂出竅的渠道。然而,要讓藝術純潔地保持它作為思想具象化的載體的角色,那麼藝術世界與現實世界之間保持一段距離就是必要的,不然藝術就會被捲入現實世界,成為上述的「奴隸」。對中平來說,在政治化的火紅年代,作為一名攝影家,他的任務就是要「將政治與創作某種事物的行為之間的矛盾原封不動地承受在自己身上」,換言之,就是要總之繼續創作。因為經過潛意識轉化的政治意識雖然改頭換面,還是能夠或多或少變成創作的泉源,作品繼而發展成變化的契機。正如高梨豐曾在訪談中說:「當時有一種特殊的氣氛,是時代驅使了我們這樣做(出版《PROVOKE》)。我對歷史沒有太深的認識,但是若果不是那個時代和那些政治化的情緒影響了我們所有人,我們根本不可能辦到。」(“TAKANASHI YUTAKA Interviewed by Diane Dufour and Walter Moser, with Sawada Yoko”, in PROVOKE: Between PROTEST and PERFORMANCE, 2016, 481-493.)

事實上除了攝影以外,有好些當時具有烏托邦式創新特質的藝文浪潮都被《PROVOKE》的作者們批判得體無完膚。多木浩二在《知的頹廢》一文中就將代表著日本對美好未來願景想像的巔峰-1970年大阪萬國博覽會(EXPO ‘70)批評為一場空有宏偉藍圖,但實為資產階級(bourgeoisie)甘於安逸現狀而舉辦的巨大盛會。多木對於當時的知識分子和精英如建築師丹下健三、磯崎新等嘴上說著求變,實際卻是葉公好龍的表現深惡痛絕。「從中我能夠看到他們對文化的認識,他們所說的『想要做的事情』,在根本上與這個文化沒有矛盾。」(“The Corruption of Knowledge”, 1968.)萬國博覽會理應站在人類文明的最前沿,改變社會以至人類的生活方式;可是今天的知識分子卻安於名利,沒有履行這種責任。如東大全共鬥,學生拼死作出對現有教育制度的批判,而教師間卻未能就此發聲,甚至看不出背後深層次的問題。這種在位者失去動力正視社會變革,集體的「知的頹廢」,觀乎當時日本,甚至今日香港俯拾皆是;而縱使面向的事物不同,《PROVOKE》的成員們都渴望著一種連根拔起,即使忍痛也要進行的真正變革。

「挑釁」的真正意義

《PROVOKE》雜誌最後只出版了三期(第四期以攝影書的形式出現),停刊的原因是它不再挑釁。當PROVOKE的成員羽翼漸豐,開始廣泛出版自己的作品之時,「鬆郁矇」的影像竟然開始變成了潮流。中平在其後的著作《為何是植物圖鑑》中發出如斯悲鳴:

「私我持續與深信不疑的世界直接遭遇,從生命的親身體驗中開花結果的那種粗糙與模糊,現在卻被塑造成區區的攝影工藝;當時可能還存在於我們作品中的反抗態度與影像,後來也被視作一種反叛的感情與氣息,並且被大眾寬容接受。這種接納只會把我們身上的反骨活活抽離。」

把反抗文化視為一種hipster式的喧鬧並將其變成一種大眾潮流,這可算是一種最大的諷刺。《PROVOKE》的攝影宣言架構在相當複雜的理論基礎上,就連小組內各成員對理論也多是一知半解;相對起理論,《PROVOKE》的攝影內容非常容易複製,基本上任何人只要隨便在街上拍照再用劣質的藥水沖洗就能得到這種「時髦」的鬆郁矇效果。不知森山大道當年紅遍中港日韓台的時候,人們對這段孕育他攝影生涯的記憶有多少認知呢。也許這就是《PROVOKE》走出小眾後,所面對的必然命運。然而,想必PROVOKE創立時,各成員也完全沒有想過他們的同人誌竟然能成為永垂不朽的攝影著作吧。

《PROVOKE》對七十年代後的日本甚至是世界的攝影界的影響可說是空前的,只因其劃時代的論述和敢於挑戰現狀的精神扣人心弦。雜誌最後的停刊可說是驟然而瀟灑的。中平在第一期的後記中就已經說過:「當我知道這最終是一個毫無意義的東西的時候,到那個時候估計乾脆就停刊了吧。」也許在他們的心中,並不是毫無意義的。重要的不在於《PROVOKE》最後能走得多遠,而是它曾經為攝影家們提供了一個提出問題的渠道。畢竟之所以要挑釁,最終目的不就是在於燃起討論的火炬嗎?

參考資料

- 中平 卓馬,多木 浩二,高梨 豐,岡田 隆彥,森山 大道,PROVOKE。 東京:NITESHA, 2018。

- 飯澤耕太郎著,王大旺譯,私寫真論。 台北:田園城市文化,2016。

- Dufour, Diane and Witkovsky, Matthew S with Duncan Forbes and Walter Moser, PROVOKE: Between PROTEST and PERFORMANCE - Photography in Japan 1960/1975. Göttingen: Steidl, 2016.

- Daido, Moriyama and Takuma, Nakahira, “Shashin to iwu kotoba wo nakuse!” [Get Rid of the Word Photography!] Tokyo: Design 120, April 1969, 62-74.

- Koji, Taki, “Me to me narazaru mono” [Eyes and Things That Are Not Eyes], in Mazu tashikarashisa no sekai o sutero: shashin to gengo no shiso [First, Abandon the World of Pseudo-Certainty: Thoughts on Photography and Language]. Tokyo: Tabata Shoten, 1970, 203-11.

- Takuma, Nakahira. “William Klein”. Tokyo: Foto Critica 1, 1967, 30-36.

- Takuma, Nakahira. “Shashin Wa Kotoba o Sosei Shiuruka.” [Can Photography Revive Language?] Tokyo: Nikon Dokusho Shimbun [Japan Readers’ Newspaper], September 30, 1968.

- “日本攝影師系列 - 土門拳 (Ken Domon), 1909-1990.” 首頁. Accessed March 17, 2020. https://www.photodialect.com/2016/09/日本攝影師系列-土門拳-ken-domon-1909-1990/.