现代性与后现代性:极权主义的起源

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火

一、极权主义甄别

当我们在讨论极权主义的时候,我们在讨论什么?汉娜·阿伦特,二十世纪最重要的政治理论家之一,把它比作纳粹主义和斯大林主义;英国作家乔治·奥威尔,把他对极权主义的理解写进了著作《一九八四》中;当下,民粹之风吹向全球,有的人把极右翼浪潮看作极权主义的萌芽。看起来极权主义是一个相当广泛的概念,然而事实并非如此。和其他政治名词一样,“极权主义”也被滥用了。

极权主义(Totalitarianism)一词有别于专制主义(Despotism),与威权主义(Authoritarianism)也相去甚远。

专制主义是一种平等的结构,除了统治者,其他人都是平等的,因为他们没有实质的政治权力。统治者的权力不受法律的制约,中国古代的封建王朝,尽管律令具有一定的权威性,但皇权掌握着最高司法解释权与裁判权。极权主义相反,虽然蔑视成文法,但它比任何政府形式都更服从法律的力量。与常识不同,它没有使权力从属于某个人的利益,而是随时准备牺牲每一个人的利益,来执行它认定的历史法则和自然法则。

威权主义是一种金字塔结构,随着政治地位的变动,政治权力有较大的变化。威权主义与极权主义截然不同,它限制个人言论与思想自由,但不一定与文化多元性对立。而极权主义统治的目的是废除自由, 甚至是消灭一般人类天性。此外,威权主义与极权主义最主要的不同点在于,前者的社会与经济制度并不在政府的完全控制之下,后者尝试在实质上控制社会中的一切方面。

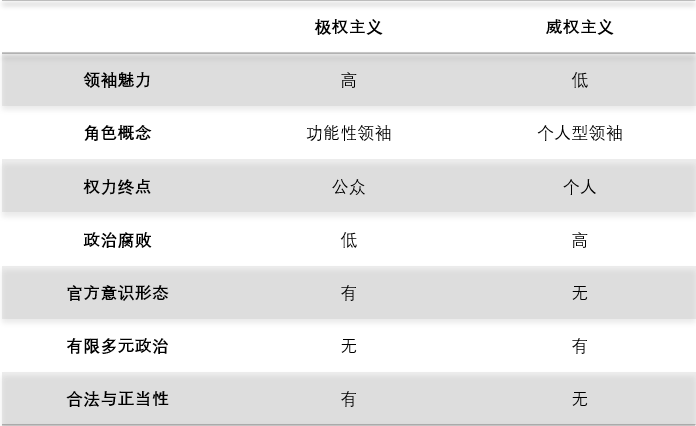

在胡安·林兹著作的基础上,桑德拉研究了威权主义与极权主义统治者的特征,并根据这些特征整理出了如下表格:

极权主义是一种“洋葱圈式的结构”,极权领袖只是一个符号,他位于中心的真空地带,被当作全民的信仰,大众依据对意识形态的狂热程度围绕着他。然而真正拥有权力的是内部圈子。

弗里德里希与布热津斯基从比较政治的角度概括出极权主义统治的六大特征:人人必须遵从的官方意识形态、惟一的群众性政党、由政党或秘密警察执行的恐怖统治、对大众传媒的垄断、现代的人身与心理的控制技术、中央组织控制整个经济。

只有同时具备这六个特征的政体,才可以称得上是极权主义。但这只是极权主义的表征而非本质,我们需要更进一步。

二、极权主义本质

阿伦特把极权主义的本质概括为反文明的、反制度的、反功利的与反责任的。

极权主义是反文明的,它是一种野蛮。极权主义的野蛮行径,体现在其运用恐怖进行统治的方面。恐怖不是简单的暴力,不完全依赖于低效的肉体消灭,它是一种肉体与精神层面的全面摧毁和控制。通过恐怖,宣告个人因为不符合历史需要被剔除;通过恐怖,使人整齐划一,失去个性与独立性,无形中湮灭自由行动和联合反抗的空间;通过恐怖,使得人性被彻底摧毁和改造,留下的是一群无差别的任由操纵的木偶,一堆毫无意义的数字,一条条巴普洛夫的狗。

极权主义是反制度的,它是一种“为扩张而扩张”运动。极权主义的兴起与民族国家的衰落是同一过程,为了使运动进行下去,需要模糊国家疆域的边界,树立一批又一批敌人,将聚焦于内部的矛盾转移到外部。泛日耳曼主义与泛斯拉夫主义正是出于这个目的诞生的。

极权主义是反功利的,它用意识形态代替功利计算。这种意识形态声称能够解释一切,提供一整套关于自然与历史的逻辑,从而建立统治的合法性。极权主义产生的温床并非功利主义。这一点也体现在勒庞的《乌合之众》中:“以名誉、光荣和爱国主义作为号召,最有可能影响到组成群体的个人,而且经常可以达到使他慷慨赴死的地步。……支配着群体的肯定不是私人利益。”除了群众,统治者也是如此,他们在做决策时考量的不是经济发展指标,而是社会运动的前景。

极权主义是反责任的,它是一种宿命论。这种宿命论以理性主义为基石,声称发现了自然与历史规律,以“民族复兴”等现代神话取代传统宗教,用历史进步的目的代替个人的道德观念。个人在这个错综复杂的体系中不需要承担道德义务和责任,只需要积极投身历史发展的规律和潮流,因为个人看不到行动会产生的后果,所以他们认为责任不必在我,这便是“恶的平庸性”。

在战后的耶路撒冷国际审判法庭上,艾希曼辩解自己只是无条件服从希特勒的命令,从他的身上你看不到任何邪恶的动机,似乎只是热爱古典乐的一个普通人。这种恶是无思的(thoughtlessness),艾格曼会思考,他甚至反复研究康德的三大批判,但他从不反思与判断行动的意义及其带来的后果。

极权主义孕育了平庸之恶,他的最终形态,是绝对之恶的出现,绝对到与人的动机无关。如果你顺着个人动机的脉络向根源探寻,你会发现根本没人承担责任,源头是一片虚无。

可以看到, 正如阿伦特试图表明的那样, 极权主义是迄今为止人类所经历的一种独特的全新现象, 旧有的概念和框架都不足以解释此现象。

三、极权主义与现代性

阿伦特对极权主义的思考,不只是为了挖掘出构成极权主义意识形态与政治制度的因素,更是要提出重建现代性的可能方案。她的第一本著作《极权主义的起源》,正是以政治哲学这个视角审视极权主义兴起过程的:现代反犹主义表现了公共领域的变质,西欧民族国家的帝国主义政策使公共领域瓦解,纳粹德国和斯大林时期苏联的极权主义政治意味着了公共领域的最终崩溃。

启蒙运动之前,个人日常实践的合理性依赖于宗教解释。宗教崩溃之后,为了重新获得主体性的自我确证,有些人把理性主义作为宗教的替代品,有些人沉迷于神秘学或者荣格式的现代心灵神话,有些人希望通过浪漫主义的自我捍卫观念洞悉这个世界的“真实”。不管选择哪条路径,这种对主体性的追求,都是建立在个人主义——丧失公共性的基础上的。

极权主义就是利用了这个弱点乘虚而入,它的形成过程是癌细胞的扩散,首先用意识形态代替思考,然后用恐怖统治孤立个体,最终达到瓦解公共领域的目的。

汉娜·阿伦特师从海德格尔,他认为技术是现代人类的存在方式,如果把技术看作是一种中性的用来达到目标的手段,长此以往,人将把技术的无目标性当作自己的目标。这与韦伯所说的“一切行为和计划计算性”的工具理性相契合,最终产生的,不是否定一切价值的虚无主义,就是笃信自身价值的极权主义。

海德格尔认为这种现代性与存在有关,并从现象学的角度理解它。汉娜·阿伦特作为海德格尔的学生,一方面继承了海德格尔的衣钵,用现象学阐释政治,她把政治视为一种现象,而非形而上学的载体,主张从现实中把握人的行为;另一方面,她没有从存在主义中寻求答案,而是另辟蹊径,提出公共领域这个概念并做系统性思考。

阿伦特关注人现实的生存状况,她的公共领域理论源自于古希腊城邦的公民政治,受亚里士多德的启发,她把个人的基本活动划分为劳动(labor)、工作(work)与行动(action),分别代表了私人领域、社会领域和公共领域。

劳动是人的本能活动,个人通过劳动获得生活必需品,满足自己的基本需求。与劳动相比,工作遵循目的-手段的逻辑,最终评判工作成果的标准是有用性(效果)和工具性(效率)。

行动不同于劳动与工作,行动的结果无法直接显现,它彰显的是个人意志与意愿。个人在公共领域中行动,是在寻求人的多样性与积极的实践自由。这种自由意味着行动的能力,它不是奥古斯丁的“内在自由”,人不可能在成为奴隶的同时在内心建立一个自由的空间;也不是伯林的“消极自由”,当人在享受免于他人干涉的自由时,他可能会忽视与自己无关群体的自由,掉进极权主义的陷阱之中。

公共领域建立于行动之中,它是由行动者与他人共同参与而形成的空间。它的基本特征是独立性、公开性、多样性、平等性与直观性。如同一张桌子,周围坐满了人,每一个人都被桌子联系起来,同时分离开来。如果这张桌子突然消失,那么两个对坐的人不再彼此分离,与此同时也不再被任何有形的东西联系在一起了。在公共领域里每个人都是有差异的个体,但是我们可以自由地、平等地通过言谈与行动直面彼此,将个人意见上升为公共意见。

通过公共领域,我们得以展现自我,与他人建立现实的联系。这是一种认识论上的范式转换,它试图走出主体哲学的桎梏,用社会的规则知识填补先验知识的缺陷。此前,不管是康德的绝对律令,还是尼采的强力意志,强调的都是客观的认识范式。公共领域理论试图建立的,是填补人与人之间交往的空白,超出“自我”的范畴,重建主体间的理解范式。

四、后极权主义时代

极权主义的阴影已经消散了,看似公共领域已经得到重建,为何如今还要重视公共领域?因为在后极权主义时代,虽然极权主义作为一种政体已经终结,但是公共领域被破坏的阴影犹在,极权主义的要素犹存。

在极权主义社会中,原有的社会结构被恐怖统治碾碎,个人在原子化的状态下被极权主义运动重新组织起来。意识形态控制着人的一切,公共领域不复存在,每个人都丧失了能动性,成为自然法则或者历史必然性的垫脚石。

时至今日,虽然恐怖统治和意识形态控制已经被扫进历史的角落里,但资本的商品交换逻辑渗透到了公共领域,大众传媒的商业化制造了虚假的公共性,审美的庸俗化和娱乐化消解了社会的批判意识。

消费、技术与知识崇拜席卷一切,一方面我们越来越重视商品的符号性,通过消费获得身份认同;另一方面我们把技术、知识这种间接经验看作认识世界、了解世界的主要方式。当我们认可的价值与观念主要来自外界赋予而非自我实践,我们很可能会丧失对生活的直观体验与判断力,这就是人的异化:自发的、具有想象力的,能够体现人类尊严和自由的行动被束之高阁,取而代之的是被设计好的、批量生产的、可预期与控制的行为,包括人生价值和意义。

人的异化给公共领域带来灾难性的后果,我们曾经把参与政治生活当作人之为人的本质,当作一种重要的生活方式,但是现在,我们开始远离它,把它视为一种负担,我们退守到私人领域,把互联网生活看作参与公共领域建设的新途径。

我们对互联网寄予厚望,互联网可堪此重任?虽然互联网极大地促进了公共讨论的发展,看似具备公共领域的基本特征,但这只是表象,它不是公共领域,政治权力与大企业完全有能力迫使互联网按照自己的意愿发展:

- 互联网流量变现时代,商业化能力(例如微信公众号的10W+)成为衡量互联网影响力的主要标准,关心互联网商业化的人数不胜数,但是关心互联网社会基本问题的人少之又少;

- 基于算法推荐实现了内容的私人订制,加剧了自web2.0(论坛、博客、QQ群)业已存在的“信息茧房”现象:我们会依据个人喜好筛选信息,强化固有的偏见。最终使得不同的信息流越来越难交汇,观点越来越偏激;

- 互联网意见领袖(KOL)的影响力权重越来越高,KOL的私人话题(主要是情感纠纷)变成社会话题。这又会强化“回声室效应”:我们会基于KOL的言论达成群体共识,形成小圈子,打压群体之外的言论;

- “真诚”的线上言谈太少,不管是微博、知乎甚至是机核。我们既没有耐心,也没有意愿做到聆听他人意见的同时,从他人的角度来理解论点及其背后的信息;

- 互联网的行动是缺场交往,是脱域的。它带来的是间接经验,我们对自身行为缺乏直观真感,对行为的后果缺乏直观认识,这就是互联网言论暴力这种“间接的恶行”如此泛滥的原因。

在此基础上形成的互联网意见,是支离破碎的,它可以变成公共舆论,但无法成为公共意见,上升为“公意”。

如何走出这种困境呢?或许唯有依靠现实的行动,去真正地做事,于实践中体验个人的独特性与多样性,方能脱离对消费、技术与知识的盲目依赖。柏拉图提出过一个著名的“洞穴隐喻”:洞穴中的囚徒们头颈和腿脚都被绑住,只能看见火光投射到洞壁上的阴影,因而将洞壁上的阴影当作现实本身。当其中一个囚徒被解除了桎梏,走到太阳下,他会因为光线的强烈刺激感受到剧烈的痛苦,但他终究能够看到太阳本身。

直面过太阳的人,还能回到火光下的阴影吗?

参考资料:

翻转电台Flip Radio

汉娜·阿伦特《极权主义的起源》

哈贝马斯《现代性的哲学话语》

张汝伦.极权主义和政治现代性——读《极权主义的起源》

陈伟.阿伦特的极权主义研究

李浩昇.阿伦特公共领域思想及其现代审视

李华.极权主义与公共领域的变质、瓦解和崩溃