那些「忘我」的音樂與書

前幾天跟人閒聊音樂,對話中出現加拿大前衛搖滾樂團 Rush 的《2112》,叫我想起該讀卻還沒讀的書——這張唱片的靈感源起——艾茵・蘭德的《Anthem》。

要說蘭德的代表作,《阿特拉斯聳聳肩》應該無疑。此書去年才拜讀完,然當初若非 Rush 的《2112》,我應該不會特別想去認識或閱讀她。只不過以前一直都以為《Anthem》沒有中譯本,又懶得看原文,始終就給擱著。這次既然又聊上心,姑且查之,居然發現二十年前台灣還真出版過,譯名叫做《一個人的頌歌》(冗字四枚)。大驚,立刻上圖書館借,結果整個雙北只存一本在新北總管,隔天下班殺去現場手刀借出。

經過《阿特拉斯聳聳肩》三本巨磚的洗禮,《Anthem》彷彿小菜一碟,兩小時解決。顯然蘭德的思想早在 1937 年出版的這第三作、職涯第四年中就已清晰成形,而二十年後的《阿特拉斯聳聳肩》只是將景域拓寬,核心精神則始終如一。

書中描繪在那個「我」是禁忌之詞而遭致遺棄的社會,「我們」是第一人稱的唯一主詞。故事後段在猶如宗教詩文的語氣下,將主角發現「我」以及重新認識自己的過程書寫得光芒萬丈。但誠如「很難想像竟有人曉得了『我』這個字,卻放棄它,而且完全不知道自己的損失有多少」這段話所呈現的自我認同意象,蘭德「客觀的利己主義」思想難免引來兩極化評價。

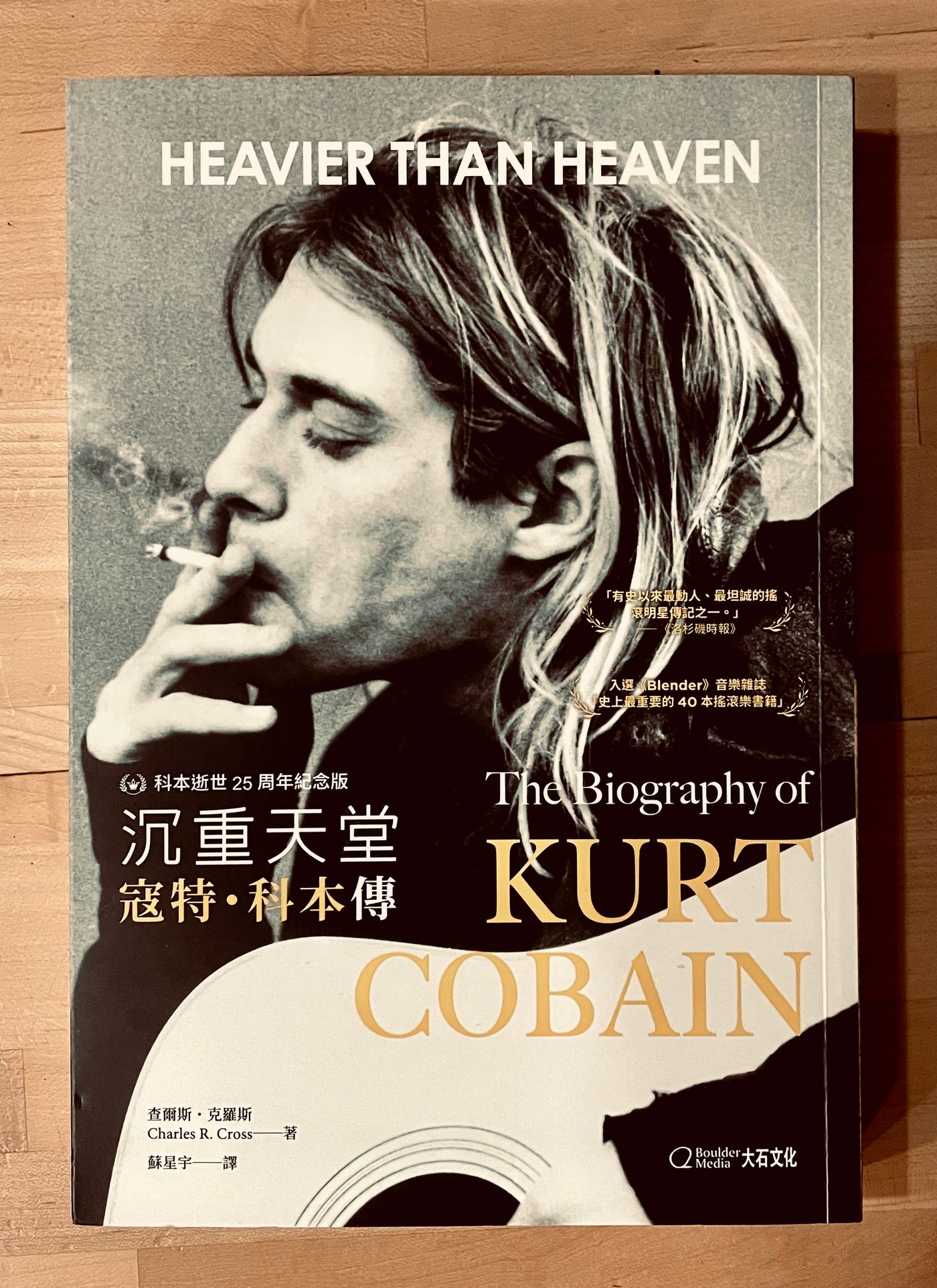

更何況,自我認同還可能衍生負面效應,譬如 Kurt Cobain 就是因為過度沈溺於自我說服的形象——挫敗、落拓、無能、輸家——才走向絕路(當然其來有自,這裡不多談)。其實在《Anthem》之前我讀的書正是《沈重天堂:寇特・科本傳》, 特別欣賞作者試圖重建科本生命最後幾天是處於什麼樣的心境、都做了些什麼,那深沈幽黯的晦澀與絕望更把我在捷運上看濕了眼眶。慨於其妻哭吼「你怎麼就不能享受這一切呢」和遺句「與其苟延殘喘,不如激情燃燒」(It’s better to burn out than to fade away),難以想像一個人竟會困蹇於長年隱塑的人格死巷中走不出來。想被人愛卻又不相信有人會真愛自己、想成名卻又受不了夢想成真的現實壓力,精神醫學界應該好好把科本當研究案例,去了解這種雙面(非雙重)人格的成因與照顧之道。

從封閉內心的科本到崇揚自我的蘭德,連續幾天抒情風格讓我想轉換頻道,於是接下來選讀社會學家齊格蒙・包曼的《重返烏托邦》(Retrotopia),卻無巧又重遇了蘭德、探索了私我(ego)。原來這書非關烏托邦,而是對當代普遍「逆(非反)烏托邦」——回到從前、懷舊——現象的觀察。他歸納了「四個回到」:回到霍布斯、回到部落、回到不平等、回到子宮,藉此批判現今民族國家意識、同溫層、M 型社會,以及小確幸這四個社會主流現象。本書 2017 年出版時距包曼離世不過兩月,彼時年逾九十的他仍有解析時局的能力,五年後的今天讀來仍然貼切。

比如,他說現代人「覺得有意義的死亡勝過絕望無意義的活著」,Kurt Cobain 豈不就是?(雖然科本的 "burn out" 不見得有意義。)又如他提到的社會地位差距解方「全民基本收入」(UBI),幾乎是站在當代美國人推崇的蘭德思想——拒絕利他主義的道德觀——對立面,卻也越見討論。

同溫層與小確幸,雖然在書中分成兩個主題,但我覺得「回到子宮」(小確幸)其實是「回到部落」(同溫層)的下一階段,就像包曼說「我們的記憶就是我的記憶,因為我是『我們』之一」,「我們的記憶是關於我們的過去,不是他們的過去」,子宮(我的原初)和部落(我們的原初)本質相同。我們即我,我在我們裡面才有烏托邦,而非我族類的他們肯定沒我幸福,顧好我(以及我所屬的我們)就好。由此看來,包曼不但不批判蘭德,甚至為她的「利己」平反:「『艾茵蘭德現象』繼續被哲學家和社會學家忽視,似乎是一個嚴重誤判。」只是我在想,「回到蘭德」是否也算一種逆向烏托邦?

既盼人生砍掉重練,又患上自戀症候群,包曼說此乃肇因於太多風險導致人生失敗的責任被整批移轉到生活行動者的肩膀上所造成的。那就「躺平」吧?包曼沒有說不行,他只是贊同教宗方濟各所說,把改變的希望放在「對話的能力」上。但是,就讓我廢到 burn out 廢到死,不行嗎?

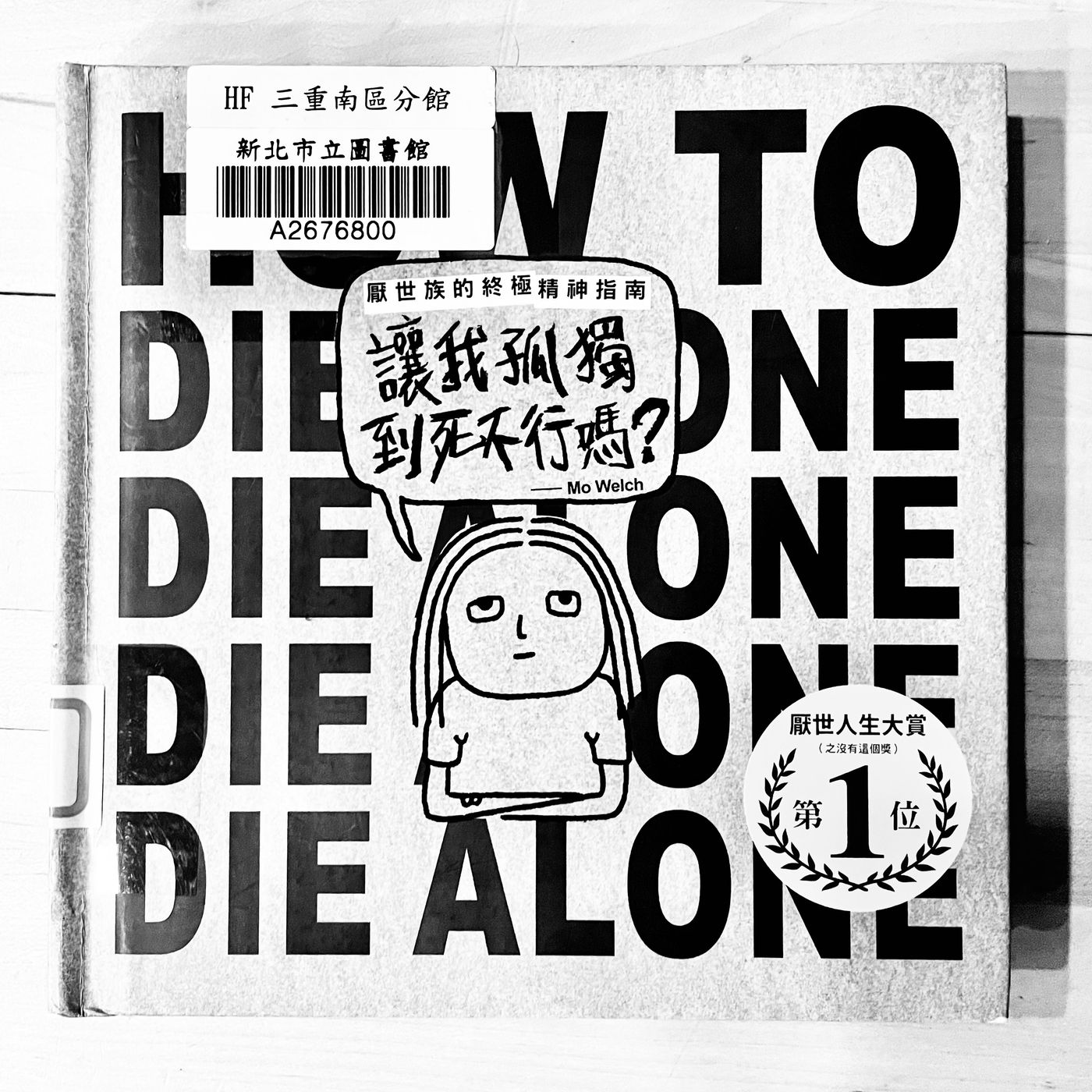

布萊兒告訴你,可以的,而且只要遵循五個步驟,朝孤獨死邁進不是夢。有沒有這麼巧,幾本大相徑庭的書竟然接連以延續主題的方式向我展開...

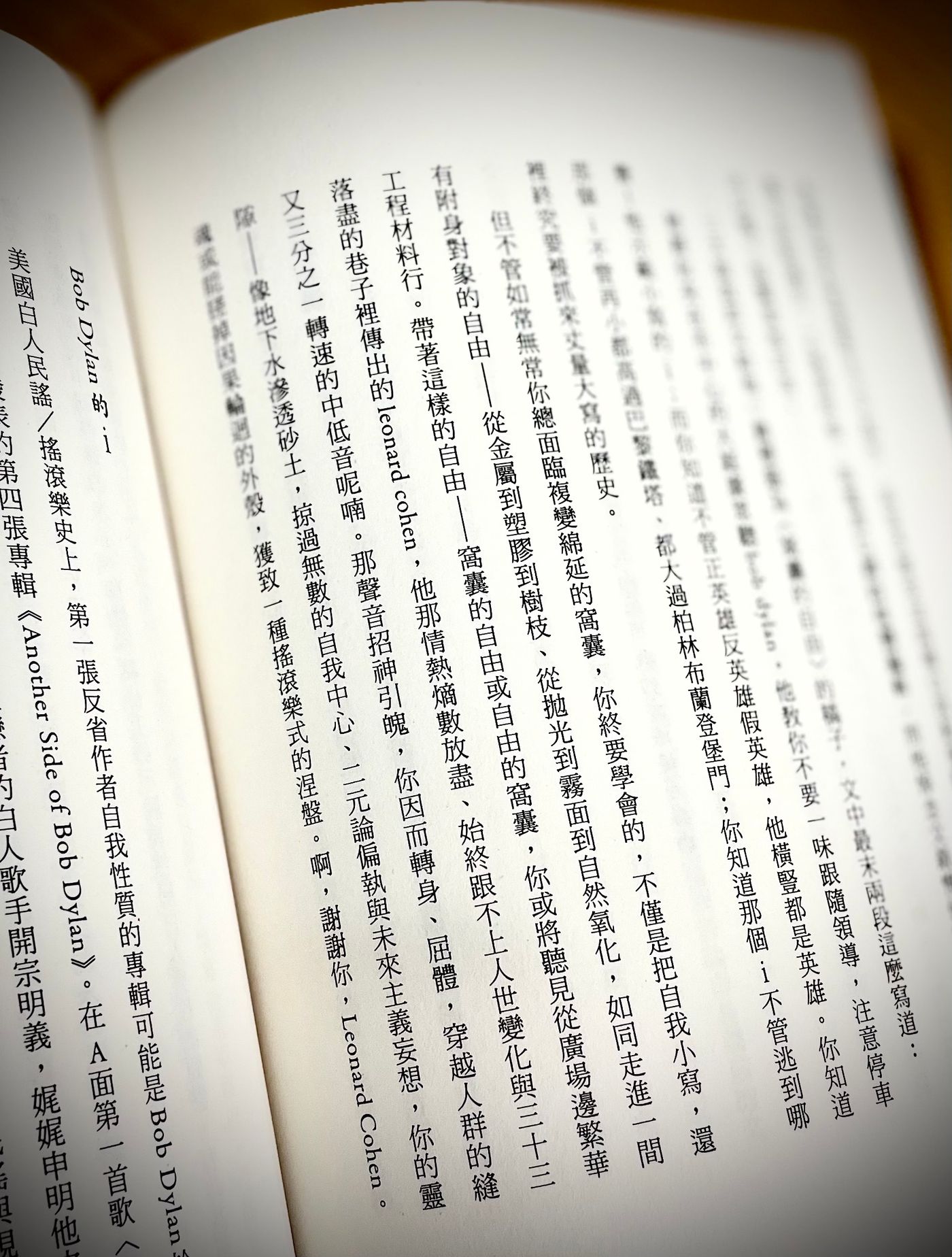

從 Rush 的《2112》到怪怪繪本,音樂總是在我生命中扮演啟蒙的角色,惟音樂密度愈趨厚重,「我」卻越來越淡。昨天聽馬世芳專訪林生祥與鍾永豐,聊新專輯《江湖卡夫卡》,當中有首歌〈柯恩度我〉,緣起於永豐聽 Leonard Cohen 的小我、無我而有感。節目結束後餘音迴盪胸臆,默想「度」可以是度化的度,也可以是忖度的度,無論思與被思,都是永豐所說「有心緒的起伏,沒有情緒的波動」。

成名,可以是生祥與永豐的敬遠從容,卻也有臨大敵者如 Kurt Cobain。科本傳記的最後一章名為「李歐納・柯恩的死後世界」,摘自 Nirvana 的歌〈Pennyroyal Tea〉:

Give me a Leonard Cohen afterworld So I can sigh eternally

現在才突然發現這幾天的日子就在科本、柯恩、生祥與永豐的彼此交會間度過,在音樂與書中忘我。似乎越來越懂小寫 'i' 的意義了,也許都來自於「窩囊」:

但不管如常無常你總面臨複變綿延的窩囊,你終要學會的,不僅是把自我小寫,還有附身對象的自由——從金屬到塑膠到樹枝、從拋光到霧面到自然氧化,如同走進一間工程材料行。帶著這樣的自由——窩囊的自由或自由的窩囊,你或將聽見從廣場邊繁華落盡的巷子裡傳出的 leonard cohen,他那熱情熵數放盡,始終跟不上人世變化與三十三又三分之一轉速的中低音呢喃。那聲音招魂引魄,你因而轉身、屈體、穿越人群的縫隙——像地下水滲透砂土,掠過無數的自我中心、二元論偏執與未來主義妄想,你的靈魂或能搓掉因果輪迴的外殼,獲致一種搖滾樂式的涅槃,啊,謝謝你,Leonard Cohen。

看吧,才跟你說 Cobain 唱到 Cohen,永豐就獻給你 Cohen 的涅槃(nirvana),最後謹讓小的在此為您一次全部呈上。話說中文裡 'I' 的小寫在哪? 是「小的」嗎?

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!