在春暖花開時節,與之搏鬥(?)

嗨,大家好久不見了,消失了一個禮拜,拋家棄子(?)心靈神遊到另一個地方了。其實是我確診了啦,一直以為自己是天選之人,想說去年老媽、老弟確診時,我和老爸防疫隔離做得非常嚴格和仔細,把老媽和老弟隔離在二樓,他們用過的餐具洗完後我全都拿去太陽下消毒殺菌,於是父女倆逃過了病毒的覬覦。

大家的文章我再慢慢往回看,感謝你們的體諒這漏電嚴重的貓。

上禮拜二晚上老爸確診,還有老弟第二次確診時,我就沒有像去年一樣戰戰兢兢地隔離他們,雖然都戴著口罩,我還跑去和他們說話。但其實我禮拜二早上起床喉嚨就開始癢癢癢,一直咳咳咳,直到聽到老爸和老弟確診才自行快篩,但都陰性,想說,也許只是季節變化的小感冒,多喝溫水就罷了。

然後禮拜三早上快篩時也是陰性,當時心想:「也許我真的是天選之人,可以逃過這一節。」一直以為自己是《最後生還者》的艾利,對病毒免疫。沒想到這一切是自己想太多,快到中午時,身體突然畏寒,手腳冰冷到不行,全身也莫名痠痛,那時候我沒意識到自己已經發燒了,只是一直咳嗽。

因為覺得很不舒服,於是吃完中飯後量了體溫,這一量嚇死我38.5度,以為耳溫槍壞掉,重新再量,一樣的溫度。心中頓時有不祥的預感,一定是那個「摳非耐亭」(covid-19)找上我了,於是快篩了一下,才剛滴下去沒幾分鐘,很明顯地兩條深紅的線浮出。

心想:「很好,中午診所休息,比較近的診所下午沒看診。」於是,用手機找了比較遠的診所,而且下午比較早開門的診所,在等待診所下午二點半開門時,躺在床上全身非常不舒服,又量了一次體溫,只見溫度又升高了,直到升高到38.9時,我就不量了(因為害怕)。心中只想著:「老天爺,拜託,讓我一定要平安看到醫生。」

終於時間快到開門前二十分鐘了,趕緊全身包緊緊的,帶上健保卡、口罩、快篩夾、錢包、手機,趕緊騎摩托車上路去找醫生了,請醫生開藥幫我一起跟病毒搏鬥。

掛完號後,因為自己是確診者,所以就坐得離其他病患遠一點,內心想著:別靠近我啊,我身上有可怕的病毒!輪到我後,老醫生很親切地跟我說要注意的事項(畢竟,我是第一次確診,我根本不想確診啊啊啊,痛苦死了),領完藥後,回到家馬上吃藥,先把身體降溫比較重要,然後就倒頭睡去,在夢裡跟花朵小精靈跳起舞來。

晚上時,終於退燒了,溫度是37.5;但說真的,沒啥胃口,吃了幾口飯,喝了湯就又想睡了(大概是藥的作用),一大早昏昏沉沉地,全身還是肌肉痠痛,隨便吃了幾口早餐又吃不下了,幸好老媽特地買了一堆舒跑,可以讓我沒胃口時喝。她買回來,還不忘奚落自己的女兒說,妳真是阿婆身體欸,妳老爸第一次確診也沒像妳發燒成這樣。

隨便啦,反正從小到大,每次生病老媽都習慣奚落我了,大概是愛之深、責之切吧,她心中一定很煩躁地想著:「吼,我怎麼會生到一個抵抗力這樣弱的女兒,真是頭痛,從出生到現在來折磨人的。」

那時候躺在床上望著春天的湛藍天空,兩隻小麻雀站在鐵窗上唱歌時,便想起老媽的心情,自己內心突然起了愧疚感。是啊,從小到大,不知道給爸媽添了多少麻煩,真希望自己有不會生病的超能力。

儘管這幾年勤奮地做有氧舞蹈運動,還是抵不過這世紀大病毒的入侵,人類為什麼會產生這麼可怕的病毒,到底甚麼時候它會消失不見呢?如果,真的有靈魂的話,為什麼肉體要承受著這些病痛呢?有沒有那種不用承受肉體病痛的意識呢?那是不是像電影或書中所描述的,像天使般的靈體?或者像神、佛那樣悟道解脫了肉體上的輪迴呢?醫生感覺就好像人間的神佛吧,讓我們能減輕肉體病痛的折磨,真希望這世界上的好人醫生和護理師平安又長壽。

第二天傍晚吃過飯後,我又發起高燒來了,又燒到38點多了,整個人開始昏昏沉沉地,吃完藥不到八點又去躺床了。

這幾天確診一直夢到我在不同的學校當學生,我有點分不清楚是現實還是夢境,大概是靈魂昇華了(?),然後聲音變聲了,本來聲音就很中性了,現在根本就是男生的聲音,持續到現在還是如此,我可以去當詐騙集團了(?)昨天快篩還是兩條線(暈),還有吃藥已經吃到味覺麻痺了(暈)。

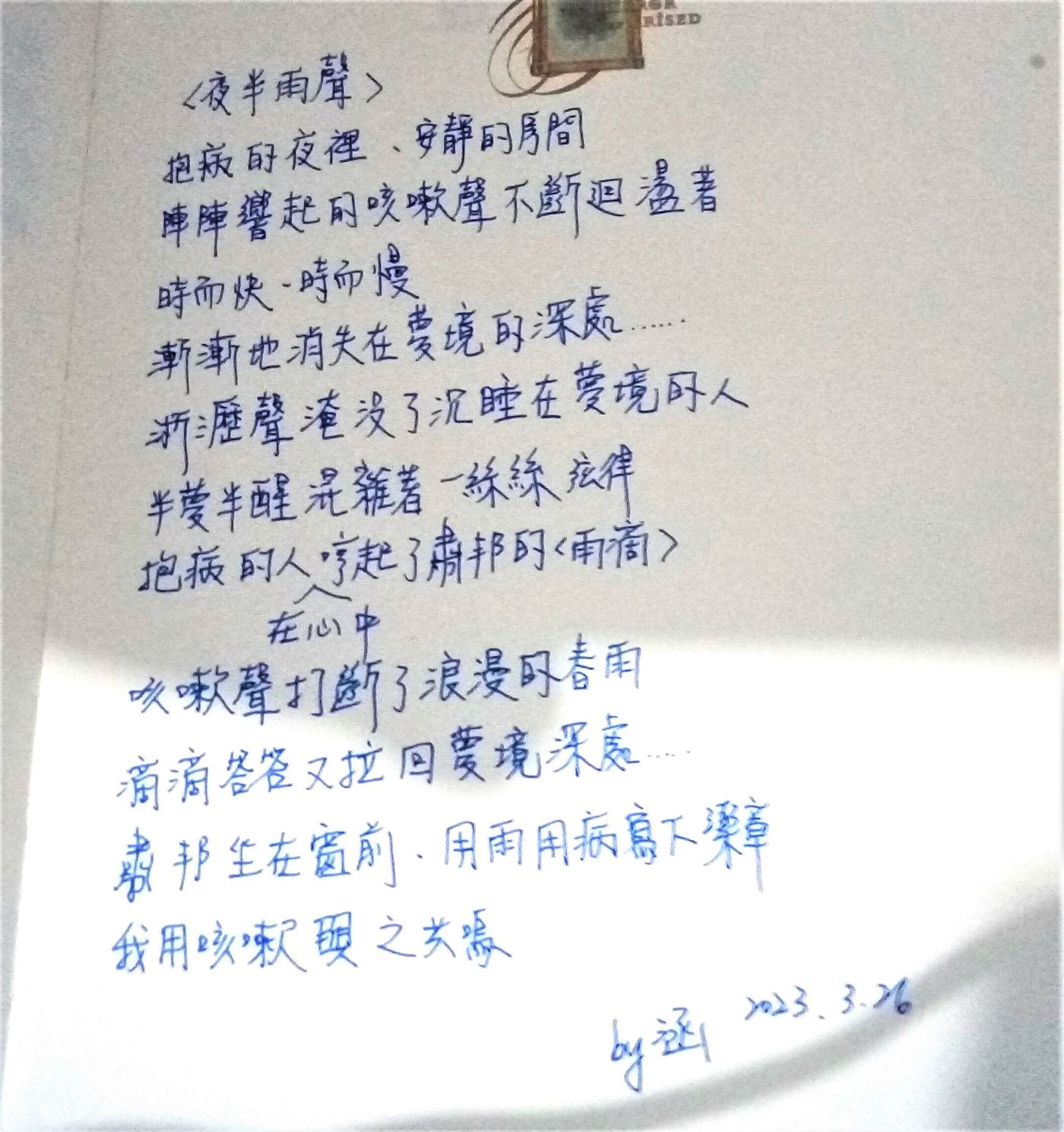

昨天第一場春雨在凌晨降臨,於是心血來潮在常寫詩的小本本上寫了一首詩(是蕭邦叫我寫的,被打),實在懶得打全文,貼照片上來好了,我發現我寫錯字了,但懶得改了(累)。

大家知道蕭邦創作《雨滴》前奏曲的故事嗎?大概就是蕭邦破病時,和喬治桑去一座島上養病,剛好喬治桑外出,外頭正在下雨,破病的蕭邦就在屋內寫下這首了,剛好破病的我,在半夜聽到春雨就想到這首鋼琴曲,隔天就想寫一首詩。(好了,沒力氣打字了,聽音樂吧)