李康:记忆铭刻于记忆,答案在风中飘荡

本期博雅哥带来的是社会学系李康老师未出版书稿《漫卷风旗》书末有关口述研究手段、写作呈现方式和致谢的文字摘录。

在本文中,作者触动于自己的西村口述史研究经历,以汪洋恣肆而细腻婉转的笔触,带着深挚的感情写下了自己对一系列问题的感受与思考:口述史(对于历史研究以及口述者自己)的意义,口述史与官方史的纠缠,口述者和研究者的双重记忆与遗忘,以及此种记忆与遗忘背景下口述史的研究和书写方式。在口述史之外,作者的思绪旁逸斜出,漫及日常生活与政治的关系,革命与个人经由“说话”的联结,历史研究与故事的相通,不同风格、不同视角的历史/记忆/历史书写的并存与厮杀。然而,最令博雅哥动容的却并非这些冷静而不冷峻的思考,而是洋溢于字里行间的作者对口述史背后的个人生命体验的共情、悲悯与敬畏,以及对研究/写作者的力量局限和主观影响的清明认识与坦诚直言。

李老师除开设通识核心课程“国外社会学学说(上、下)”外,还开设“历史社会学”选修课程,欢迎关注。

Vol.971

走进课堂

记忆铭刻于记忆,

答案在风中飘荡

李康 | 北京大学社会学系

我们的脚步先快后慢,可以说一个跨步就跳进了可以回忆、可以言说的时段,然后徐徐推进,有时来回遛弯,在某几处重重踩踏,甚至想要挖地三尺,然后又以加速度,迅速走过解放后的几十年。在我们冷眼旁观的远处,它渺远稀薄,因为缺乏细描而显得清晰,清晰得让人觉得虚幻;而在我们浸淫其间的近处,它厚重粘稠,因为离得太近,线条细密杂乱,使我们的眼睛只能看见细节而没有轮廓,清晰得让人迷失其间。前一种清晰属于理论,属于反思;后一种清晰属于实践,属于经验:这样的区别并不能直接对应于线性时间轴上的远近,或是记忆画面的清晰与模糊,而是更让人觉察到线性时间与各人生命体验时间之间的尺度差异;这样的区别也不可简单转换成精英与民众之间的等级差别,或是能把握历史与随历史大流之类的所谓文化高下,而是更使人领会到抽象的、单线的、一元的历史感与具体的(embodied)、复调的、多元的历史感之间的意识差异;这样的区别更不必明确表达为保守与激进之间的立场对立,或是对于既有建制和认知图式的守护与颠覆之争,而是更令人捕捉到表面的政治意识形态之争背后的历史书写之争、记忆之争。

我没有起笔梳理学统严整的文献综述,没有提前设定体系明晰的理论框架,没有先行预告面目清楚的人物简介和角色设定,因为我想写一篇保留“历史感”的历史,因为初试调查、整理录音、搜集档案等每一步都充满不确定,更准确地说,是建构新的确定性和推翻此前确立的确定性的某种融合。访谈/提笔开始时,访谈者/书写者并不确知会如何展开,就像活生生的人物在所谓20世纪每一刻纷乱的历史中行走时,并不确知将在什么样的情势下遭遇到什么样的选择可能;就像活生生的历史在所谓民族国家每一座寻常的村庄中演出时,并不确知将在什么样的舞台上呈现成什么样的感知效果;就像活生生的村庄在所谓华北农民每一副劳作的身心中承传时,并不确知将在什么样的格局中塑造出什么样的吾土吾民。

但不确定性都是相对的,因为之后成为典型村这一兼具必然性和偶然性的事实,我们才能拥有足够丰富多元的素材,去编织之前未成典型时的村情人事;才能选择一个时间意义和因果意义上的分析基点来评论村情人事;而村庄里的人也才能演绎出如此曲折“动”人的村情人事。

土改后50年,访谈员数次走进西村,昔日新老干部大半过世,土地经历分分合合的轮回,村办企业在“船小好调头”和“上规模、上档次”之间左右为难,高中毕业的新领导正带领全村在改革大潮中艰难摸索。当年风云人物只有宗藩硕果仅存,但也是中风在床,无言度日。活着的老村民留给访谈员的除了皱纹,只有脸上淡然的微笑。无论在街角墙根冬日的阳光下,还是在屋内炕头烟幕的昏暗中,我们都在绝大多数时间里,被言语的沉默和回忆的空白所淹没。

但他们也属于这个世界。当世界的、全局的、官方的、正式的/形式的(formal)、书面的、系统的、线性的历史,取代村庄的、地方的、民间的、待处理的/内容的(informal/substantive)、口述的、片段的、节点的历史,成为合法的存在境况,成为放大的个人境遇,人也就有必要成为主体,原来的村民、族人、家人也就必须主动或被动地变成为原子化的个体,脱离传统的、落后的、民间的旧有网络,融入现代的、先进的、国家的新型网络,然后成为某个组织的成员。

这种重新“入网”的过程,也就是现代主体化、自我化的过程。他人监督的目光变成“他人”对“自我”的凝视与倾听,以及“自我”对“他人”的凝视与倾听,通过履历编织、自我陈述、揭发他人、自我辩护,在“保护”自我(首先是塑造“自我”)的同时,也延长并巩固了落实到具体个人身上的国家权力。哪里有反抗,哪里就有压迫。如果这等塑造不太成功,其结果要么成为所谓“动员不成功”的农民,或在社区中丧失包括自己生平在内的故事讲述者地位,成为“失去”记忆的沉默者。

但我们有时也能捕捉到被抽取成一生中最后一个枯瘦然而倔强的记忆框架的那个闪光,那沉入往昔极为清晰的某一画面或无画面的意向,那无以名状的痛。透过不合逻辑的逻辑和缺乏时间的时间,透过“就那么着”的事件记忆和“都过去了”的人物印象,我们的心总会时不时被遥远时空中什么细微的东西触摸一下,牵动着我们和他们一起,去度过那些连小猪都会条件反射地跟着主人跑敌情的日子,去像蜘蛛一样编织记忆之网结上的历史事件。而我们的访谈对象们,她们会不会也在我们走后的那个冬日的下午,甚至是漫长的冬夜,突然一阵心悸,一滴清泪?或者,一声幽叹,一丝轻笑?

本篇历史虽然在时间跨度上远远超出重点描画的那十五年,但不如此不能揭示那几年风起云涌的“前因后果”。实际土改过程虽只寥寥数年,但在村民的记忆中,在生活的空间里,土改都早已越出历史书上那个事件概念所占据的固定时空,在线性时间的坐标轴上向前向后冰冷地伸展,在改变触角所及的同时,也改变了自身。

必须认识到,本篇历史书写下的只是一部分书面纪录、证词和口述记忆,它和它的素材本身一样,都存在自觉和不自觉的挑选、组织、勾联和遗忘。它也在相当程度上忽略了许多真实的人物和生活,也有意无意地把一些人物和事件谱写成历史或历史的主线。既然我尚未确知自己应尽和能尽的职责,就权且尽量效仿冰冷而倔强的蜘蛛,去编织记忆之网、历史之网。至于村民讲述时的种种冷漠、兴奋、激忿和释然,以及所有那些无以言表的麻木,就都留给读者自作怀想吧。试想,无论是作为研究者和窥视者的我,还是作为经历者与回想者的村民,如果企望同时追索记忆之网、历史之网上所有的脉络,那么整张网是否将不堪重负、轰然坍塌?我只能就此觉察到既往史料和学者认识的无力之处,又怎能宣称,自己已经完全可以替他/她们去理解、叙说乃至担当长久岁月积淀化成的那种无可言说的苦痛,去体察、领受甚或化解与几十年前的仇人在街上相遇时那种哭笑不得的搐动?

走出西村,阳光依然打在我自认又多领略了几分历史沧桑的脸上,而街角墙根下聚集的老农无言的目光,也打在我装载着收获后的自得的后背上。下次去,他们又会有几个永远丧失回忆的能力和要求?又会怀着怎样的心情离开这个世界?读过《忧郁的热带》的你,必须知道这只是一场理论的旅行,但又必须知道这不可能只是一场理论的旅行。

埃·勒华拉杜里曾满怀深情地描述他研究的那个村庄——蒙塔尤:“这个村子走过了漫长的岁月,却没有历史,只有许许多多故事……它是小人物创造的历史,是生命的颤动。”其实那村庄只活在他的素材里,活在数百年前的时空中。而我也将满怀深情地描述我笔下(请原谅这样的自我定位)的村庄,它没有漫长的岁月,却人为地有着厚重的历史。甚至于当你发现有些东西变得不那么厚重时,你也总疑心那是某种权力机制的作用,那是生命中不可承受之轻。我们栖居的大地上有许许多多这样或许还沉睡着的村庄,就在我们身边,与我们藕断丝连。它们和蒙塔尤一样,也有着许许多多故事,只是被逐渐筛选、转型、重组。本篇历史又何尝不是如此,只是,请留下处理的痕迹,加工的过程,和作者的名姓,不要侮辱读者的智商,更不能抹煞访谈对象曾有的挣扎——哪怕只是因为,你不期而至的到访,你未获回应的提问,揭开过她或他艰难愈合的痂皮。

西村作为一个典型村,出于显而易见的原因,较之所谓“普通”村庄,有了更多机会,通过更多渠道,展示日常生活中的面貌,尤其是留下了更多层面上的历史写作和叙说。但是,本篇历史尽量避免将它们汇同。重要的不是提供干净平滑的生活史,而是展现生活本身的空白和冲突。我唯有希望别被永远束缚在固定网结上,而要能找出新的可能性,重新捕捉“小人物创造的历史”,捕捉那“生命的颤动”——那是经由“残酷的合作”留下的证词,那是被历史定格为小人物的“黯淡而倔强的尘埃”。

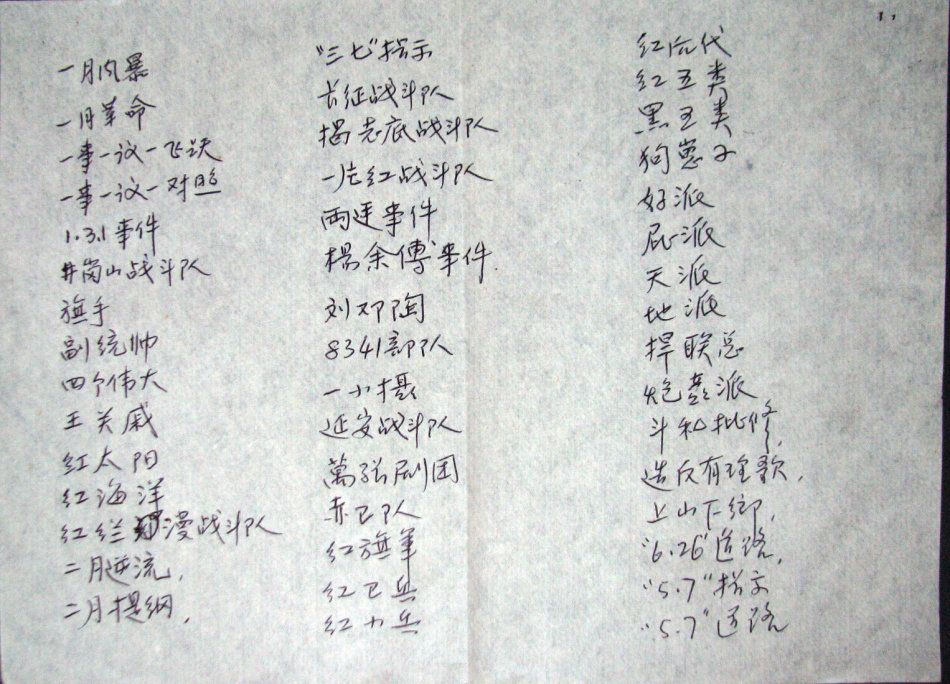

在写作中我像个孩子似的,进行着记忆社会化的过程,同时又抗拒着记忆社会化的过程(研究者总不由自主地把自己定位在客观公正的立场上)。我寻觅各种社会记忆工具留下的痕迹,如文件、故事、照相、实物、证词、声音等,它们各施所长,努力促使我形成一种记忆传统。在我脑子里发生的,也在许许多多的村民和村外的人脑子里方式各异地发生过、发生着,这是一场“记忆之战”,体现着不同政治力量对过去社会遗产的争夺。当然,它们有些是始作俑者,有些只是二道贩子,有些则是战争的失败者或受害者,甚至还有罹难者,但当我翻腾它们时,某种力量还会复燃。

我只能说是更关注记忆与村庄政治的关系,关注国家控制的记忆与村庄共同体的记忆;以及个人记忆结构与个人在群体结构中位置的关系。我们来到村庄,来到每个老人炕前,“强迫”她们开口,或是启动也许我们无法察觉的记忆机器。无论她们是否能够或者愿意听清、听懂乃至接受我们的设问,都不得不在不同程度上回到与他人的遭遇或假想遭遇中,诉诸记忆。从选择访谈对象开始,到问题的设计和理解,一直到本篇历史的行文布局,也选择了一些关键事件来引导她们的回忆(无论对于她们还是对于我们,这种选择和引导基本难以避免),那么,根据这些素材写出的东西也就相对集中于这些事件。在“客观效果”上,它们就此成为村庄历史的路标。路标使行人有方向,行人使路标在路上,但读者是历史的朝圣者还是漫游者,写作者可以施加影响。

口述资料尽管在特殊而生动的细节上叙述可能彼此矛盾,但共同经历会通过类似的故事结构呈现出来,虽说叙述结构只是通过个人大量不同的、许多明显是在日后构建的“情节”得以呈现。如若不然,我们的写作又何其困难!但是我们也尴尬地体会到:叙述者又出于各种目的有意无意地准备好认为研究者会询问的问题、会乐意听到的回答。这是口述史研究本身难以避免的互动权力关系。

这样就会面临两难:要么,她们有意或无意间不“顺从”我们,访谈将难以进行、勉力支撑或枝节横生、峰回路转,我们将先感棘手,继而兴奋,因为找到反思突破的点;而如果他们有意或无意间“顺从”了我们,访谈将十分顺畅、洋洋洒洒或千篇一律、了无意趣,我们将先感舒心,继而沮丧,因为重复已有的认识和结论。但如果把研究口述记忆的焦点从记住什么、说了什么转向如何记忆、如何言说,转向为何如此记忆、为何如此言说,这种两难也就变得非但完全不必回避,而且本身就是理论生长点了。

米兰·昆德拉说,人反对权力的斗争就是记忆反对遗忘的斗争。但这是对“精英”人物,对已然身处表现出来的历史的人而言的,似乎可以通过用“事件”的形式记住一些“事件”,来求得抵抗的自我安慰。而对许多置身历史之外(而不仅是阴暗面,更非对立面)的所谓“普通”人来讲,可以说人反对权力的斗争倒是遗忘反对记忆的斗争。这种斗争绝不轰轰烈烈,也不见血。

在革命的政治中,说话不仅展示自身立场,而且将自身与公共的或外在于生活共同体的某种权威联系起来,成为展示并证明自身具备此类知识的途径。在这种新型表达形式中,个人通过努力获得开口的权利和能力而争取通向某种资格,而国家、阶级、政党或真理就这样在活生生的个人身上出场了。革命塑造了“压迫-复仇-解放”的主线,个人命运必须经此与集体命运相联结,并获得被诉说、被倾听、被理解的权利与可能;所有与之不相容的个人经验皆须沉默。更重要的是:这些被排除于公开表达之外的经验也将逐渐丧失其真实性,集体遗忘逐渐形成。由此,事件得以连续,发生得以必然,历史的救赎和解放的真理得以确立,而部分现实将丧失继续留在历史上乃至记忆里保持真实性的权利。

但这里并不存在纯粹的被控制或被蒙骗。在逐步汇入权力控制的同时,日常生活政治化,或者说以往“神圣”的政治逐渐渗透到日常生活,即政治的日常生活化:这反过来对革命政治学、革命的修辞又产生了怎样的影响?日常生活果真无处可逃?权力是否纯粹是悲观的、压制性的?从村民的“配合”和故事段子中我们可以“感受”到(承受)权力的愉悦之处。神圣性的象征变成庙宇中的偶像,虔敬者变成嘲弄者,而嘲弄本身又在巩固着虔敬。

从起初那一刻的行动到最后的“故事”,间隔了事件的记忆过程。人们在“讲故事”时,赋予那些非出意图或预期之外的事件以意义(几十年后,这些出乎预期的遭遇已经成为可被圆润地置入某一序列中的事件,意义成为遭遇者自己当时所赋予的了),给直接经验建立以一贯之的线索,从而产生并非中立的“现实效果”。在这一点上,村头的“讲古”和许多学术研究的潜意识一致,惊堂木一拍的“有分教”与学术研究最后的“因此说”的效果相仿,“有诗为证”与“有史为证”隐秘契合,“调寄西江月”与“以某某论观之”暗通款曲。实证史学叙事之所以具有强有力的现实效果,不仅取决于它以顺畅合缝的编年次序来安排事件的文本次序,也不仅取决于或跌宕起伏或绘声绘色的场景叙事强烈的故事性,还在于那些看似无关紧要的简结所建立的一套事件等级制和相应的单一线性时间系列。

那么,我们如何面对这种种在特定学术标准、特定叙事转化技术下写就的正史或村庄叙事?如何面对看起来散漫无序的叙谈(乃至根本就是沉默)?村庄历史与国家历史的交接点究竟在哪里(兼及考虑不同人群差异)?国家历史、民族历史、地方史、村庄史、个人史……这些似乎只是范围不同但线索统一的历史,究竟是如何生成又如何相互绞缠、混融、扭曲乃至遮蔽的?可以说,这些区分本身也是历史的产物。历史是研究者、叙事者、讲述者(许多情况下并不就是叙事者〕和不出场的权力机器的代表的共谋产物,这些力量又在一起构建、推动、维持和改变着权力机器。在历史的中心,话语的最密集处,我们听到的只是声音而非噪声。但我们犹如渴望提高“分辨率”或从和谐交响中听到“口水声”的发烧友,要去追问在被思及的东西背后还有未被思及的东西,被记忆的东西背后还有未被记忆的东西,被遗忘的东西背后还有被“遗忘”所遗忘的东西,在它们交错的地方,正是国家权力、历史积淀和个人生活的战场,厮杀激烈而悄然。

大量口述资料的运用使本篇历史像是某种“记忆民族志”,当记忆从研究手段变成对象,也就凸显出不同类型的福柯所谓“讲真话/真理的艺术”。故此本篇历史会关注心态,作为复数存在的村民心态;充满证词(testimonies),看它们如何被筛选和加工成证据(evidences)——它们来源于、显现于、落实于村庄“普通”生活与外界更高权威机构或个人之间的遭遇。

本篇历史对历史/记忆/历史书写的不同风格进行了并置(juxtapositions),将多种变成多重:当下被访村民提供的口述材料;历次事件中形成的有关文件和回忆;上级机关调查时的证词;被要求撰写/编织自传时的叙述(如访谈、填表或交代材料);外来知识分子有关村史的准官方叙事(旨在学习、研究、推广典型村经验);村民有关其共同体及外部世界的野史稗闻等等。这里可以看到历史的分层:例如干部、积极分子、普通村民、妇女,不同社会群体的历史有着不同内容和形式,有着表达/关联(articulate)其历史记忆的特定方式,有着遭遇村外历史的不同机会和应对方式。可以看到历史的情节编织:面对自己、面对外界权威机关、面对学术调查者(实为前者之一种)的不同情节脉络。

本篇历史在总体方法上注重了具体动员技术的创造、示范、推广、改造,以及党、精英与村民之间的相互关系;注重革命在不同阶段对于精英和民众的行为与心理的影响;根据被访者在特定事件中的特定角色来考察口述材料;初步借鉴当代社会理论中有关时间、记忆、身体、叙事等概念的反思,将日常生活与“宏观”事件相结合;因应村庄口述资料特点,从日常生活的“碎片”中,从民众声音的“沉默”中,从传统历史叙事的“空白”中,努力捕捉那些痕迹与效果。

从本篇历史开场的“城头变幻大王旗”,到末章的“却道天凉好个秋”,西村的人们经历了从风起旗扬、旗随风动到旗在风在、旗偃风息的起伏。但毕竟神州漫卷风旗,完全有必要继续两个更进一步的比较:一是扣合同一地区不同类型的村庄(典型与非典型),即在解放后国家或全省政治生活中的不同角色,考察国家权力或政党意识形态对村民有关过去革命的记忆的效应;一是比较分别属于老区、半老区、新区的不同类型村庄,考察地方精英轮替与全国政治局势之间的不同关联。

记忆铭刻于记忆,答案在风中飘荡。

说不出感谢的,是20年前那些访谈对象。等了20年,当年以户籍卡片65岁划线往上“普访”寻到的你们,大多数或许不在人世了。当年你们以热情或容忍接纳了我们,也不期待能有什么回报,现在这篇历史,也不会让多少人满足或荣耀。可你们真的需要么?你们又需要什么呢?有一点是清楚的:书中最主要人物也已去世十年,再观情势,依然多有不测,远谈不上风平波息。秉笔直书云云,宛如朝圣路上不断后延的地平线。

对于本篇历史中这些口述者,无论男女老少,无论穷富贵贱,无论躁忍聪愚,那些萦绕在脑海中的故事,不管怎么被人传播、书写、诠释,总归是你们自己的财产,不,就是使你们成之为你的内在,支撑着你们行走过俱成烟云的激荡革命,和一地鸡毛的凡俗日常,行走过白驹过隙的漫长世纪,和绵绵无尽的短暂人生。典型村庄自是五谷丰盛,正统历史俨然万里无云,而人生既已行至黄昏,无论夕阳如何,也只能将诸多跌宕起伏沉淀成心底永恒的悲伤。眼见红旗漫卷,心念风雨故园,村庄因为还有这些记忆而还是家乡,你们因为还有这些记忆而还是自己,历史(History)因为还有这些记忆而还是历史(histories)。记忆如烛,明灭飘摇,或许从来也不曾/不能想起,但永远也不会/不应忘记。持有记忆者如你,书写记忆者如我,都藉此火,“得度一生的茫茫黑夜”,“开花落英于神圣的祖国”。

最后,对于我自己,20年来始终念想着要写出这本书,临到最终不得不写出来,却又有些理由,舍不得写完它。留有遗憾的故事都成了从嘴里、耳边、心中到笔下的记忆,凝聚成了我之为我的记忆,即使终究不能回到那一天,也知道风是在哪一个方向吹。“But now you're here,Brighten my northern sky.”

2016年7月-10月

杭州—北京

五稿大改

秋阳 编辑 / 小郑 校对

https://mp.weixin.qq.com/s/a1YkFLWEv11z5hxHcfdv_A