了解體驗經濟,設計顧客旅程地圖和服務藍圖

什麼是體驗經濟?

相較於製造業強調「貨品」與「製造流程」的管理,服務業則強調「人」與「服務流程」的管理。在數位時代,科技是企業拉近與顧客距離的關鍵策略性工具,科技是企業拉近與顧客距離的關鍵策略性工具,但如何以人為本,則是企業在新時代的挑戰,當今的成功的 SAAS、PAAS 產品就是很好的例子。

從產品到商品到服務到最後的體驗

我們每天幾乎都會做一件「典型購物」,尤其在台灣,每天都會進入商店買東西(例如早餐、便利商店、超市)。

若是進入量販店或百貨,可能會根據你的需求,東晃晃西晃晃,看到心儀商品還會上網查別的地方會比較便宜嗎?甚至看一下現場是否有優惠?若在超市採購結束後,會慢慢往結帳櫃檯前進,判斷哪個隊伍比較快,在等待時再看看周邊是不是有東西漏買或有折扣可以再加買。等到你結帳時,把東西一個一個放上去,在手忙腳亂一個一個收到購物袋,店員還要確保每個商品都有掃到,然後確認結帳金額,可能是付現、信用卡、悠遊卡或手機支付,更進階地還問有沒有會員、手機條碼等,接著就完成購物離開商店了。

2016年 Amazon 在西雅圖開一間實體店,叫做 Amazon Go,特別之處是任何人進入商店前只要啟動 Amazon APP,進去商店直接拿起商品放入袋子裡,就可以離開商店了,這時 APP 就會通知這一趟買了什麼東西、單價多少、總共多少折扣、總金額等。上面我們提到的「典型購物」流程在 Amazon GO 通通消失了。

如何把用戶經驗導入體驗經濟

一般我們說的第一產業,就是泛指一切從事原材料開採的行業,例如礦業、農業等。當我們對原材料加工就進入到第二產業,就是我們指的製造業。

當我們進一步對製造出來的商品進行銷售或後續延生的服務動作,就叫做第三產業服務業。這三個產業階段是彼此相關的,形成上下游的互動關係,產生出供應鏈的網路,以產品為基礎,逐步加工、延伸成各式各樣不同的產品或服務。

在服務的加值過程中我們會進入到第四階段的體驗經濟,服務有沒有好與壞?若是餐廳的話,可能是食物品質、上菜速度、服務態度、擺盤美觀等,各式各樣的品質感受,都是我們的主觀判斷(當然存在一些普遍認同的客觀想法)。

所以我們會如何衡量一個好的服務?我們回想一下曾經吃一頓非常好吃的美食、去一趟值得回憶的旅行、看一場發人深省的電影、聽一首痛徹心扉的音樂,這些經歷會讓我們產生很多經驗,並產生一些美好或留念的感覺,這就是服務分離出來的體驗,有可能是正面、負面、快樂、痛苦的,這些是從產品、商品到服務體現出來,才有辦法形成體驗。

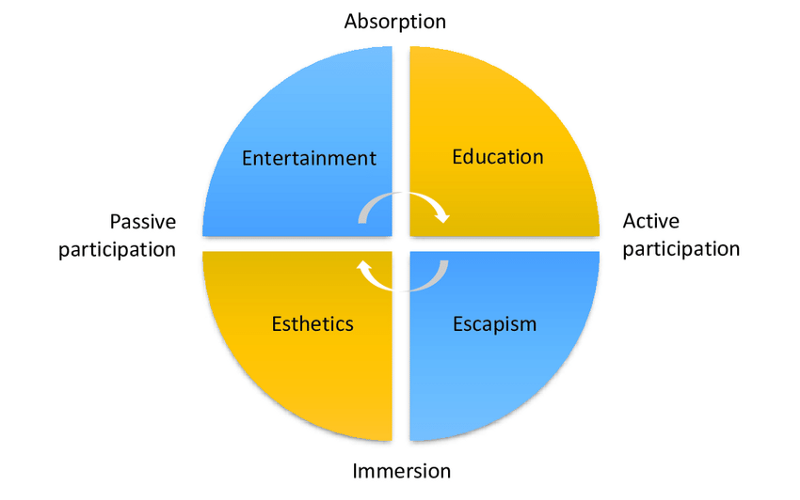

大概知道體驗經濟的概念,我們可以看一下體驗四領域(4E),橫軸是客戶參與程度,縱軸往下是屬於沈浸,是指客戶進入到整個體驗情境裡,往上是屬於吸收。

娛樂 Entertainment

使人愉快並吸引人注意力的行為(牛津英文字典其中的定義),例如住宿、餐飲、影音製作、傳播、藝術、休閒等都是體驗經驗最直接的產業,俗稱的吃喝玩樂,是我們消極地接受讓體驗進入到我們的感官裡。

教育 Education

通常我們不會認為教育是體驗經濟的領域,但相對於「娛樂」,「教育」體驗是需要客戶更多的積極參與,現金我們的教育已經不是僅限於教室裡,教育體驗是當我們在教育或學習中,能夠學以致用去達成想做到的事情的過程。聽起來教育是非常嚴肅的事,但不表示教育體驗不能是快樂的,現在有很多翻轉教育或遊戲化教學,這些都是教育體驗某種形式的呈現。

逃離現實 Escapist

聽起來有點奇妙的體驗對嗎?其實一些人工的活動都屬於這類型,例如全世界最厲害的迪士尼樂園,還有環球影城等,我們去體驗非現實的環境,甚是野外求生活動、拉斯維加斯賭博等都算是條離現實的體驗,這群人都屬於積極參與吸取體驗。除了實體空間外,虛擬空間當然也辦得到,玩遊戲或線上聊天,彷彿進入精神時光屋,以及 AR/VR 遊戲整合擁有完整的沈浸體驗,讓我們對於虛擬空間會非常地著迷。

美學 Esthetics

美學體驗包含大自然和藝術品,現在可不可以想像在高山遠望雲海、日落,或是在海邊聆聽海浪,在大自然的情境裡,我們會感受到寧靜、美感,甚至是一些非常特殊的體驗;在博物館、畫廊、美術館,當凝視展覽作品或雕刻品時,有時候也會感受到一些特殊體驗。

現今不管我們是製造商、服務提供者都需要有這樣的概念,我們的商品、產品、服務都會有體驗化的過程,必須重視使用者經驗。這裡有個概念很重要,就是任何人在使用任何產品或服務時都是為了完成某一項任務而進行購。

例如我們買汽車,除非有其他目的,不然買車就是拿來開,幫助我們從甲地到乙地,不是為了車子而買車,而是為了移動而買車。那在駕駛中有什麼體驗?當駕駛人在車裡沒有開車時有什麼體驗?如果還有乘客的話,乘客有什麼體驗?乘客是老人或小孩或情侶,他們的體驗是什麼?

我們必須要慢慢找出產品、服務跟客戶間的接觸點,所謂的接觸點可以是實體、聲音、虛擬的。生活中我最有印象的聲音接觸點是 Shopee 推播,推播一跳出來就會有聲 Shopee! 周遭的人都知道你有下載 Shopee APP。

體驗經濟的實際成功案例

一個想都沒想過的體驗經濟案例「水泥」,基本上它是初級產品,然後能夠蓋房子、蓋橋等。有一家墨西哥水泥公司「 CEMEX」它把它做了大量的客製化,我們可以想一下建造商需要水泥做什麼?主要是為了建造某種建築物,但水泥的混泥攪拌過程中會因為天氣、濕度、營造時間影響產品一些變化,再加上墨西哥交通狀況不是非常好。

在台灣我們是不是很習慣在路上看到大型水泥車邊攪拌邊運送,所以墨西哥水泥公司知道客戶不是為了買一包一包的水泥,而是為了後續的攪拌後才能進行營建。於是水泥公司開發一套 GINGO 營運系統,採購很多混凝攪拌車,各自攪拌不同濃度、黏糊狀態的水泥,再搭配後勤系統給每台水泥車定位,當客戶只要2小時前訂製什麼樣的水泥,CEMEX 就可以靠系統找到需要的水泥車把客製化水泥送到客戶位置, CEMEX 把客戶需要水泥的真正目的放在心裡,提供客製化運送流程,創造非常獨特的顧客價值。

什麼是顧客犧牲?

在 Amazon Go 還沒出現時,我們把購物後的結帳流程是為天經地義,而且無法避免,我們選擇離峰時間採購,減低排隊結帳的痛苦,這就是顧客犧牲,我們被迫、免強接受結帳一定要排隊、一定要等這件事。

如上面提到的 CEMEX 水泥,客戶真正想要的是能夠用的水泥,以前客戶只能買粉狀水泥,看天氣安排時辰自己攪拌、調配,這也是種顧客犧牲。

當我們接受某種服務或產品時,我們有沒有犧牲什麼東西,即真正想要的跟勉強接受之間到底有什麼差別?這段差別就是體驗的成分。

客戶真正想得到的與客戶免強接受的差異

歷史上有個非常有名的例子,當年福特還沒發明汽車前,詢問客戶需要什麼更好的交通工具,幾乎所有客戶的答案是:「我要一匹更快的馬。」很多競爭者立馬去選馬配種,以滿足客戶的「訴求」。但是福特先生卻沒有立馬往馬場跑,而是接著往下問。

福特:「你為什麼需要一匹更快的馬?」

客戶:「因為可以跑得更快!」

福特:「你為什麼需要跑得更快?」

客戶:「因為這樣我就可以更早的到達目的地。」

福特:「所以,你要一匹更快的馬的真正用意是?」

客戶:「用更短的時間、更快地到達目的地!」

真正的客戶「需求」

我們需要挖掘客戶真正想要的東西,而不是停留在現有客戶所說的事物表面,所以真正的需求,如果當我們已經習以為常,其實會很難去挑戰它。

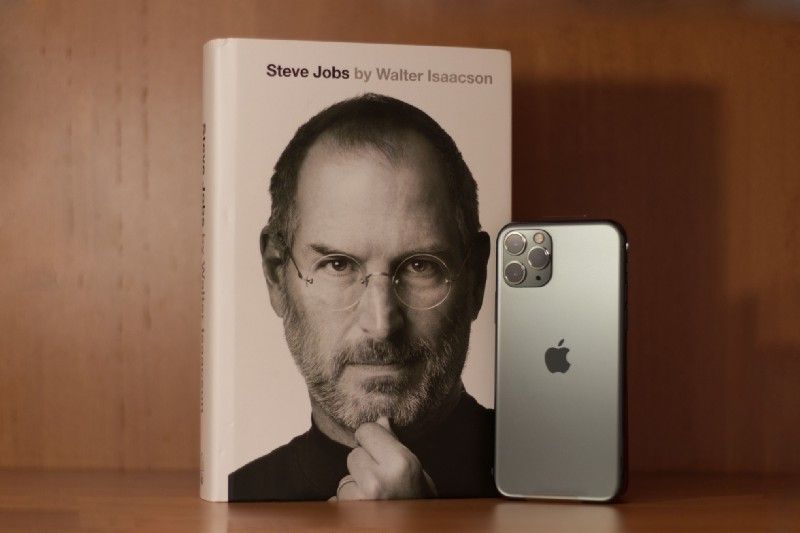

「很多時候人們不知道自己想要什麼,除非你秀給他們看。你必須觀察他們,找出他們想要的東西。」 — Steve Jobs

服務設計的基本概念

稍早有提到我們不管買什麼產品或使用什麼服務,理論上很少為了產品或服務本身進行消費,我們採買是為了要完成某個任務,用知名的奶昔案例來讓大家了解。

同一種奶昔,但不同用途

有一家速食連鎖店花了好幾個月詳盡地研究:如何增加奶昔的銷售量?

他們找了典型奶昔消費者,詢問「我們要怎麼改進,才能讓你多買一些奶昔?是降價呢?還是要更濃稠一點?或是多點巧克力味道?」他們根據顧客意見做了多項嘗試,持續創新商品,行銷人員也使出渾身解數,但數個月的業績毫無起色。

提出破獲性創新理論的克里斯汀生以截然不同的方式來探索問題:顧客的生活中出現什麼「任務」需要解決,促使他來這家餐廳買奶昔?

早上的奶昔

改採這個觀點以後,並長時間觀察顧客,結果發現竟然有不少顧客在早上9點以前獨自來買奶昔,而且幾乎只買奶昔,買了就直接上車帶走。後來他們發現這些早上買奶昔的顧客都想解決同樣的任務:開車上班的路途很遙遠又無聊,需要東西為整趟路程增添樂趣,而且他們還不餓,只需要一個東西來墊胃。

為什麼奶昔成為他們的唯一選擇?從顧客給予的回饋,發現香蕉消化太快、甜甜圈太容易掉屑又黏手、貝果太乾、巧克力棒早上吃太罪惡了。奶昔成為了最完美的產品,用吸管可以吸很久、不會弄髒、單手好拿,而且不會很快就餓。

下午的奶昔

下午和晚上也賣出很多奶昔,但這時的奶昔與通勤無關。每週家長都必須對孩子種種要求說「不」,例如「不准買新玩具、不准養狗」,但也在找其他機會培養親子關係。當與孩子站在速食店時,孩子提出「可以點一杯奶昔嗎?」機會終於來了!距離正餐還有點時間,盡量不要讓孩子太飽吃不下正餐,也不要不健康的油炸食物,在那當下,奶昔成為了完美產品。

奶昔的用途理論

如果餐廳只是把爸爸和通勤者的調查回應加以平均,焦點放在如何使產品大致上「變好」,利如「更濃」、「更甜」、「更大杯」,那就放錯重點了,對任何顧客來說都派不上用場。

我們需要了解顧客在特定的情境下想完成的「任務」,顧客在一天內面對兩種不同的情境,為了完成兩項截然不同的任務而買奶昔。每個任務的競爭對手都不一樣,早上是和貝果、營養棒、新鮮果汁競爭;下午是和逛玩具店或趕回家打球的時間競爭,所以要根據不同的任務來評估奶昔是不是能成為消費者的最佳選擇。

《創新的用途理論》打造用戶願意使用的產品和服務

克里斯汀生把那個進步稱為「用途」(Job),也就是說,顧客為了完成某些任務而「雇用」(Hire)產品或服務。用途理論的主要焦點不是放在「誰」做了某件事或做了「什麼」,而是「為什麼」。4jolintsai.medium.com

顧客旅程地圖(Customer Journey Map)

顧客旅程地圖基本上是一種結合時間與空間的圖形呈現方式,描述用戶在使用產品或服務時所經歷的過程。是一個從特定用戶觀點來看這整件事,過程中產生什麼經驗、情緒,這些情緒與經驗如何變動,利用此工具把用戶痛點找出來。

小心有個剛開始做產品經理很容易犯的錯誤,就是用管理員視角來規劃產品,請按照一個用戶一開始怎麼進入,到每一步怎麼體驗,最後怎麼離開繪製出來。

怎麼繪製顧客旅程地圖?

- 一個畫像完整的人物角色:需要對用戶有完整了解

- 清晰描述用戶的目標和預期

Ex. 用戶買鑽孔機,他的目標不是擁有鑽孔機,而是需要在牆上打個洞

Ex. 吃飯,用戶目標是吃飽?還是要營造氣氛?還是商業交流?

- 服務接觸點:用戶從接觸我們的服務,到時見他的目標之間,會在產品上有哪些接觸

- 用戶使用路徑:使用路徑與服務接觸點的關係是什麼

- 用戶情緒曲線:場景是要觸發情緒的,在整個過程中,用戶的情緒是如何變化

客戶歷程地圖的時間單位 (The Time Unit of Customer Journey Map)

唐玄輝 蔡晴晴medium.com

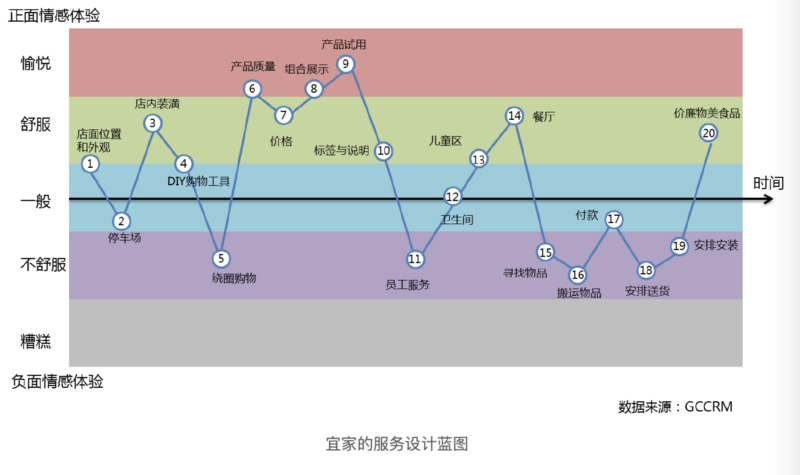

服務藍圖

服務藍圖跟剛剛前面講的顧客旅程地圖有點像,是和顧客旅程地圖對應的另一張圖,它的重點是從服務提供者角度來講這件事情,服務提供者為了 提供客戶設計好的旅程,那我們從前台第一線、 後台第二線到整個 infrastructure 基礎建設應該做什麼樣子的溝通交換協調,即如何配置資源結構,如何在每個用戶接觸點上設置角色,這是服務藍圖應該要做的事。

服務藍圖重要三元素:一眼、一條路、三個點

一眼:產品要第一時間讓用戶一眼看到自己的目標

一條路:產品要有一個清晰的路徑

- 讓用戶能夠知道如何使用我們的服務,達到或接近自己的目標

- 用戶無法走下去時,就是服務流程的崩潰點

三個點:峰值、終值和忍耐底線

峰值和終值是由2020諾貝爾獎得主、心理學家丹尼爾·卡尼曼提出,稱為峰終定律(Peak-End Rule)。對體驗的記憶是由兩個核心因素決定,第一個是體驗最高峰時,無論是正向最高峰還是負向最高峰,通常都會被用戶記住;第二個就是結束時的感覺,即體驗一個產品或服務後,所能記住的就只有在峰值與終值的體驗,而整個過程中每個點好與不好,時間長短,對記憶或感受則沒有那麼大影響。

忍耐底線,吃飯時每個桌子配一個服務員,用戶體驗當然非常棒,然而對於餐館來說代價是成本過高。那麼多少張桌子配一個服務員合適呢?這就需要找到用戶的忍耐底線在哪裡。PC 時代用戶等待一個頁面打開的忍耐底線平均數是 7 秒,等了 7 秒還沒打開,基本上 99% 的用戶就會離開;現在 Mobile 時代用戶等待超過3秒就會離開了。所以,對成本的控制是本分,但是不能挑戰用戶的忍耐底線。

Ikea 有很多用戶體驗不好的地方,例如用戶只買一件傢俱時,還需要按照店內路線圖走完整個商場;還有 Ikea 店員數很少,有時要自己在貨架上找商品並搬下來,但是 Ikea 對顧客的「峰終值」設置得非常好。

- 峰值是產品試用,就是用戶坐在樣板間的沙發上或躺在床上體驗營造出來的小空間,樣板間體驗是 Ikea 峰值設計。

- 終值就是出口處10元的冰淇淋,有時候我們會很開心逛了一天 Ikea ,但最後什麼也沒買,僅僅在最後吃了10元冰淇淋。

大多數人對 Ikea 都是不錯的,因為體驗了 Ikea 設計的峰終值。

服務藍圖的核心,就是讓我們在資源有限的情況下,配置資源,在接觸點上安排角色,保證整體服務路徑不崩潰,盡量不壓到用戶的忍耐底線。然後盡量集中資源,打造體驗的峰值,最後再做一個體驗終值。

在中高端市場建立自己品牌的亞朵酒店

從顧客第一次入住亞朵,到他再次入住亞朵的整個過程,亞朵服務有12個節點:

- 預定

- 走進大廳第一面

- 到房間的第一眼

- 跟櫃台聯繫,向酒店諮詢的第一刻

- 吃早餐那一刻

- 在酒店等人或等車,需要有個地方待一下那一刻

- 中午或晚上想吃宵夜那一刻

- 離開那一刻

- 離開後評價那一刻

- 第二次想起亞朵那一刻

- 跟朋友推廣和介紹那一刻

- 第二次在預定那一刻

亞朵服務的資源配置與角色都是基於12個節點有所不同,在入住時,有3項服務是為了加強第2個節點的體驗程度,奉茶、3分鐘完成入住、有時候的免費升等。在退房的終值體驗時,服務員會遞給客人一瓶礦泉水,、冬天則是溫熱的礦泉水,並且給每個服務起了文鄒鄒的名稱,例如離開的礦泉水叫做「別友甘泉」,全都是為了給客人有體驗和印象留存,這樣對客人來說,就夠了。

總結地說,這就是顧客旅程地圖和服務藍圖的對接過程,在用戶有預設的地方,不要太讓用戶失望;在用戶沒有預設地方,給他 AHA ,製造峰值。

參考資料

使用者故事對照:User Story Mapping

『我所見過真正夠格,並能夠實際幫助產品團隊提升到符合公司所需層次的敏捷開發專家實在寥寥可數,Jeff Patton正是其中之一。』- Marty Cagan合夥人,Silicon Valley Product Group…www.books.com.tw

編劇的藝術

美國編劇理論大師長銷70年的重磅鉅作,繁體中文版首度面市!啟發好萊塢第一線專業編導的編劇大全! 挑戰亞里斯多德的「情節首要」觀念,埃格里提出「人物動機」為編劇寫作核心,告訴你:角色創造劇情! ★…www.books.com.tw

故事的解剖:跟好萊塢編劇教父學習說故事的技藝,打造獨一無二的內容、結構與風格!

你有才華、也有梗,卻始終寫不出好故事?你需要-- 全世界導演、編劇人手一本的「編劇聖經」! ◎《故事的解剖》說什麼? .放諸四海永恆皆準的形式,而非公式。 .原型而非老套陳腔。 .原創而非複製。…www.books.com.tw

梁宁·产品思维30讲

1.几乎所有互联网大佬、新品牌的创业者,都自称产品经理。为什么这个身份如此重要?这门课给你答案。 2.产品能力是一种人生的底层能力。无论你是否担任产品经理,你都应该具备这种能力。至少,你就是自己的产品经理。…www.igetget.com

服務模式的體驗、設計與創新:從痛點到賣點 (Experience, Design, and Innovation of Service Models: from Pain Points to…

Offered by National Taiwan University…www.coursera.org

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐