短波实验记录 | 故乡非行囊,我亦非旅人——巴以冲突下的另类抵抗与共存(上)

前言 / 这场讲座时间在今年的世界难民日(2021年6月20日),因有两位讲者对谈、QA环节及丰富的补充材料,故记录会分为上(讲者栗糕PPT与记录)、中(讲者喜闻PPT与记录)、下(QA及补充材料)三篇分发。

编按 / 2021年5月穆斯林斋戒月期间,因以色列军方强制驱逐东耶路撒冷谢赫·贾拉地区(الشيخ جراح,Sheikh Jarrah)的巴勒斯坦家庭,引发巴以再次严重冲突,平民死伤惨重。战争暴力下的人民是否别无选择?短波实验邀请两位目前生活在中东的国际组织工作者,介绍这一背景下的另类抵抗文化,以及共存的潜在可能。

巴勒斯坦诗人达尔维什(محمود درويش,Mahmood Darwish)在流亡期间写下:“故乡非行囊,我亦非旅人。”从东耶路撒冷到约旦河西岸,我们将进入这条漫长的战线,通过涂鸦、电影、音乐、语言景观和社交网络來认识巴勒斯坦人的另类抵抗场景。我们也将从巴勒斯坦女性的视角,看见她们在多重暴力下的生命困境。

记录 / 三奶牛

【讲者介绍】 栗糕,毕业于伦敦大学亚非学院中东研究专业。现居黎巴嫩,目前从事冲突地区儿童与青少年教育相关工作。 喜闻,目前就读于伦敦大学亚非学院全球性别政治研究专业。现居约旦,从事中东法律与性别研究、女性科技赋权相关工作。 【关于我们】 “我颇为怀念那个对外面的世界充满好奇而转动收音机旋钮的年代,有时收讯不良,人们甚至还能忍受杂音” 如果你对杂音还有耐心,我想向你推荐正在进行的一场短波实验:Asian Waves 短波实验,一个致力于破墙而出的小组;打开耳朵,听见我们的亚洲。 Email: asianwaves2021@gmail.com Telegram: https://t.me/asianwaves Matters: @asianwaves20

栗糕 | 另类抵抗与共存

大家好,我是栗糕。我现在在黎巴嫩,在国际组织做一些跟冲突地区儿童和青少年教育有关的工作。首先感谢短波实验的小伙伴给我这个机会,在世界难民日这个特殊的日子里来分享对巴以问题的所思所想。这不会是一个“讲座”,我接下来分享的内容也仅仅代表我个人的立场,有说得不太好的地方请大家多多包涵。

抵抗、共存:简单溯源

今天分享的主题是巴以问题的另类抵抗与共存。之所以说是“另类”,是因为今天将要介绍的巴勒斯坦人抵抗的方式跟我们平时在新闻报道里看到的如投掷燃烧瓶、发射火箭弹、警察暴力和双方开火之类的暴力冲突形式不太一样。它们更贴近我们的日常生活,以非暴力的形式持续存在着。今天,我将带大家到巴勒斯坦和以色列的三个城市看看,它们分别是耶路撒冷(Jerusalem)、卢德(Lod,一个靠近以色列世俗化城市特拉维夫的小城)以及巴勒斯坦另一个非常重要的城市——伯利恒(Bethlehem)。我们一起来看看这些城市的语言景观、说唱音乐和涂鸦艺术,并且借助它们来谈一谈巴勒斯坦和以色列的冲突与共存。

我们提到了抵抗、冲突和反抗,那首先我们先通过几张地图来简单地回顾一下1947年以来巴以冲突的历史。其实巴以问题是一个非常宏大的问题,时间跨度非常大,也有非常多分析的视角。由于时间的关系,我们着重讲的是1947年以后发生的故事,也是大家也许比较熟悉的在以色列建国以来发生的巴以冲突相关的事情。从1922年到1947年巴勒斯坦被英国委任统治期间,有大量的犹太移民从东欧等其他地区涌入到巴勒斯坦这片土地上。1947年,在英国结束对巴勒斯坦的土地托管之前,联合国通过了181号分治决议,建议在巴勒斯坦这片土地上建立两个不同的国家,并且在耶稣撒冷建立特别国际政权。决议把地图上55%的国土划分给了当时占人口比例33%的犹太人,而占人口比例67%被分到了45%的割裂开的、并不连续的土地。我们可以看到第二张地图,犹太人的人口数量在慢慢扩张。

1948年5月14日,英国托管政权失效,犹太复国主义者发动了战争,建立了以色列国。他们摧毁了超过530个村庄,占领了巴勒斯坦78%的土地,以及耶路撒冷的大部分地区。剩下22%的土地都被分成了两个部分,也就是今天我们熟知的约旦河西岸和加沙。这次战争是巴勒斯坦人的浩劫,至少有75万巴勒斯坦人外逃或被逐出巴勒斯坦,沦为难民。而约旦和埃及分别占领了分治决议本来要划分给巴勒斯坦建立阿拉伯国家的其他部分领土。1949年,联合国邀请以色列成为成员国。

接下来到了比较重要的第三个时间点,就是1967年的六日战争。在这场战争中,以色列占领的约旦河西岸和加沙地带,这包括未被以色列占领的耶路撒冷残留地区,其他地区也被以色列兼并。这次战争导致了第二次巴勒斯坦人大量的外逃;据估计,外逃的人数达到了50万人。以色列战后进行了人口普查,当时大约有100万巴勒斯坦人生活在被占领土上,其中有66万在西岸、35万在加沙,而这些数据并不包括外逃的50万人。

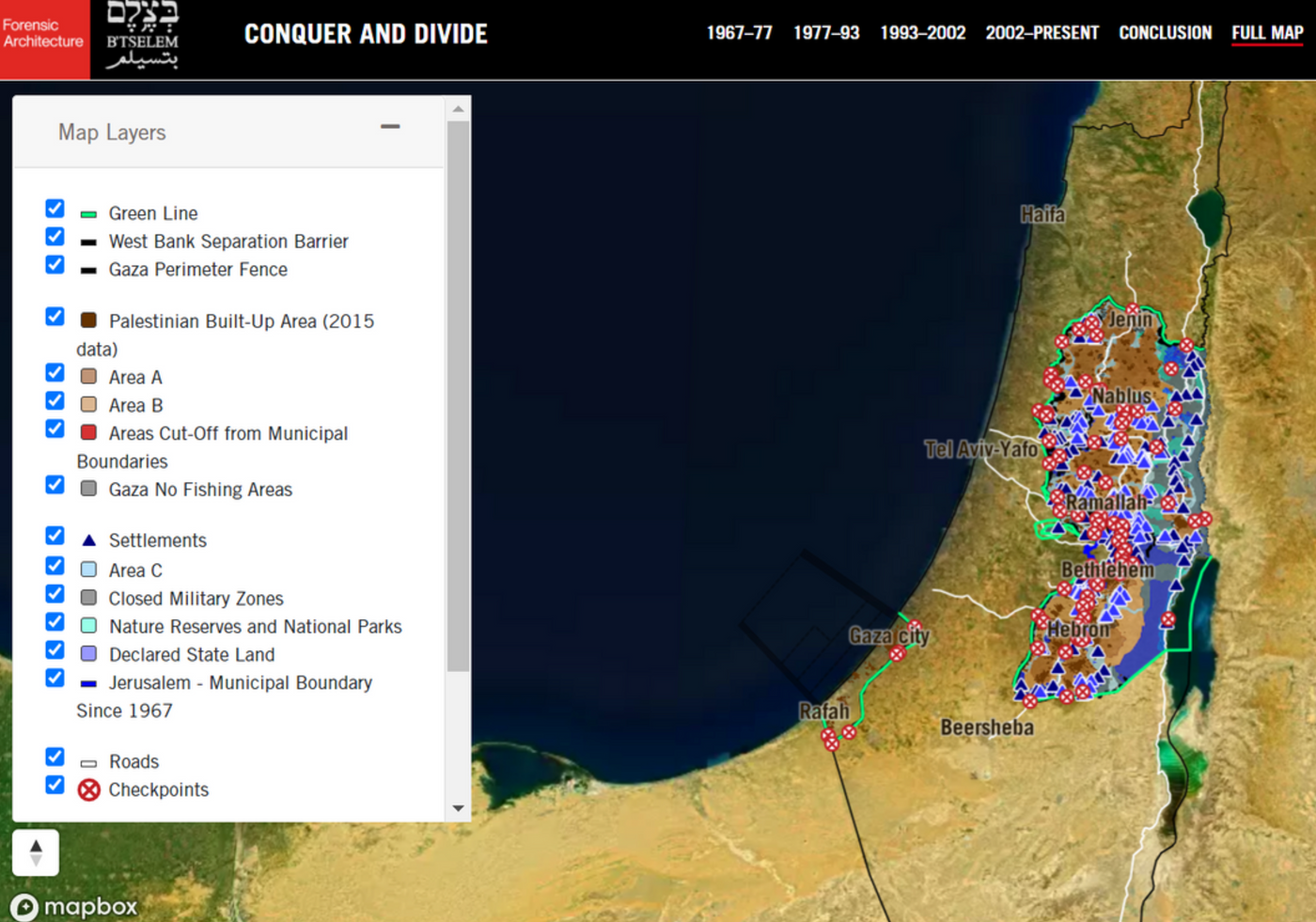

在1967年之后的数十年,直至今天,以色列以各种理由一点一点蚕食巴勒斯坦的领土,包括建立封锁的军事区、自然保护区、自然保护公园以及犹太定居点。为了控制土地和人口,1994年,以色列和埃及一起完全封锁了加沙;2002年开始修建隔离墙,把整个约旦河西岸地区和东耶路撒冷完全隔离开来,并且修建了数百个检查站。我们可以看到这张地图上,非常明显的蓝色小三角的部分就是犹太人修建的定居点,红色的小叉叉部分则是他们在被占的巴勒斯坦领土上修建的检查站。这张地图的底图是以色列和巴勒斯坦的卫星图。

直到1993年奥斯陆协议的签订后,以色列的军队才撤出了加沙和约旦河西岸部分地区,并把领土移交给了巴勒斯坦解放组织。约旦河西岸被划分成A、B、C三个区域,但这次划分完全没有考虑到巴勒斯坦的地势特点和巴勒斯坦人的生存空间。理论上来说,A、B区是由巴勒斯坦权力机构完全或部分管理,而以色列有C区的控制权;但是实际上来说,以色列仍然控制西岸地区和在西岸生活的巴勒斯坦人。而巴勒斯坦人、以色列阿拉伯人和以色列犹太人受到的待遇是非常不平等的。我们可以看到在这张地图上还有一条绿色的线,这是当时49年的停火线,有划定说以后这也许会成为巴勒斯坦和以色列之间的国界线。在这条绿线的基础上,以色列从2002年开始修建起了隔离墙,所以大家现在看到的绿线包围的地区都跟整个以色列的领土被区别开来。

在那么多的检查点和定居点、隔离墙之间,以色列犹太人可以自由地进出整个以色列、东耶路撒冷和大部分西岸地区;但是巴勒斯坦人则根据他们所持有的身份被划分成了不同的等级。以色列的巴勒斯坦公民被禁止出入在以色列领土上的数百个犹太小城镇,并且他们大量聚集在大约3%的国土上。而在被占领领土上,东耶路撒冷居民的居住证是有条件地被颁发的,并且可以被随时收回。而持有西岸地区身份的巴勒斯坦人不能在西岸的绝大部分地区盖房子或进入犹太人的定居点。加沙地区的身份持有人,除非在极少数的特殊情况下,否则他们不能离开加沙,也不能在西岸和东耶路撒冷生活。这样极度不公正的压迫在今天依然持续着。我们现在讨论的不是历史,而是巴勒斯坦人每天仍然需要面对的残酷现实。有人曾说过,在巴勒斯坦,正常反而是一种例外,而不正常——也就是被占领的事实——是巴勒斯坦人每天需要面对的现实。

耶路撒冷:语言景观

接下来,我将带大家到耶路撒冷的大街小巷。从语言景观的角度,探讨巴勒斯坦与以色列人在日常生活里冲突和共存。

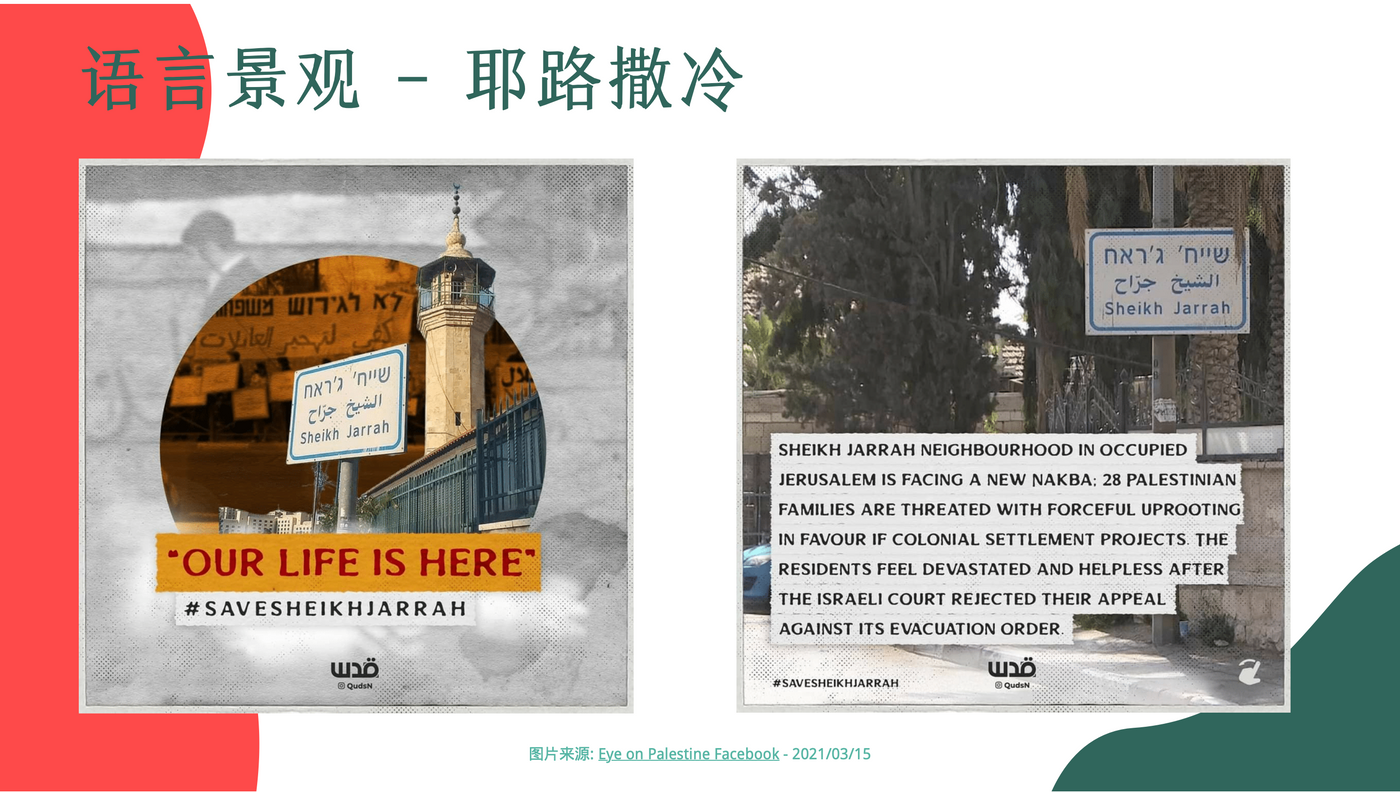

首先这两张图是今年三月份的时候我在Facebook上看到的关于保卫谢赫·贾拉的一些宣传图,它们的发布都早于巴以冲突报道大量出现的五月份。我们可以意识到:巴勒斯坦面对的被占领、被压迫的现实是一直存在的,只是我们平时并没有机会接触到。在这两张图中我们可以看到一个政府搭建的官方路牌,它用三种语言(希伯来语、阿拉伯语和英语)写成。在巴勒斯坦和以色列生活的人对这些官方路牌有何反应?他们又是怎样跟这些街道标识进行互动的呢?

左边这张照片拍摄于耶路撒冷的老城区,是位于犹太区的一个街道标识。耶路撒冷老城区大致可以分为四个部分:穆斯林区、犹太区、基督徒区和亚美尼亚区,在犹太区生活的大部分是犹太人。我们看到的这个街道标识也是用希伯来语、阿拉伯语和英语三语写成,但有趣的是第二行阿拉伯语的标识被一张贴画贴住了。这张贴画上的内容也值得我们讨论与深思:它引用了一句赫茨尔(现代犹太复国主义创始人,被称为“以色列国父”)书中一句话,意思是“如果你想的话,这就不是一个奇迹”。在这张贴画上,我们大致地可以看到一个想象的第三圣殿的轮廓,它是基础建立在被摧毁的第二圣殿上。这张贴画出自极右翼的犹太复国主义者,传达的意思很明确:他们并不想和阿拉伯人共存在这片土地上,所以他们将阿拉伯语的标识抹去了。这个街道的名称也很有意思,它叫做哈巴德(Habad)——一场著名的极端正统犹太教徒哈西德运动。以色列政府重新命名了许多以色列城市和街道,用一些著名的犹太诗人、艺术家或事件的名字来取代巴勒斯坦原有的地名,以重塑这个城市的记忆,并试图抹去巴勒斯坦人在这片土地上存在过的痕迹。

右边这张图是一个叫Beit Safafa的街区,它其实是在我们刚刚提到的绿线的分割线上,位于东耶路撒冷和西耶路撒冷之间,是犹太人和巴勒斯坦人混居的一个街区,但居民以巴勒斯坦人为主。这个街道的路牌虽然也是三语写成,但在希伯来语和阿拉伯语的标识上也被贴画将原来的名称贴掉了。原来的名称叫Sheikh Jaber[1],原名的英语标识并没有被涂掉;贴画上则被改成了Sheikh Ahmad[2],即原来巴勒斯坦街道的名字,而不是后来以色列官方重新赋予的名字,并且希伯来语和阿拉伯语都一起改掉。

[1] Sheikh Jaber : شيخ جابر [2] Sheikh Ahmad : شيخ أحمد

除官方的街道标识外,我们在生活中还会经常看到各种各样的商店标识。它跟街道标识不太一样的是,它更能体现出在城市里面生活的人或标识的创建者想要传达的信息。这两张招牌都是在耶路撒冷的老城的穆斯林区大马士革附近拍摄的,它们都有三种语言,并且阿拉伯语的字体比较大。我们就可以看到因为它是在非常热闹繁忙的大马士革门旁边,想要吸引更多的顾客,所以会把三个语言的标识都放上去。

另外一个很有意思的城市标识则是禁止停车的标识。我们可以看到这里有很多不一样的禁停标识;其中有的标识,比如中间这张,即使你看不懂希伯来语、阿拉伯语或英语,你也可以看得懂上面通用的禁停标志。可是因为它出现在城市里不同的地方,它使用了不同的书写语言,其背后的含义也发生了改变。比如第一张拍摄于耶路撒冷的百门社区,这是一个极端正统犹太教徒集中的地区,他们非常不喜欢跟外界有来往;无论是犹太人、阿拉伯人还是其他族裔,他们都不希望与外来人接触。所以在这个地区的标识上,我们能看到希伯来语和英语的标识。因为耶路撒冷有许多游客,所以光写希伯来语是不足够的,他们因此会加上英语来警示这个标识的潜在阅读者,让他们不要在门前停车。第二个标识拍摄于Beit Safafa,一个巴勒斯坦人和犹太人混居的街区。三个元素——阿语、英语和禁停标识——都比较均衡地分布在标志上,没有特别的语言选择的倾向。

右边的两张都是在Silwan拍摄的,也是最近发生冲突的一个焦点街区。它其实在耶路撒冷老城、以色列人建立的大卫城景点附近,但普通游客可能并不会察觉到这是一个巴勒斯坦社区。右上标识是一个巴勒斯坦人家门口的禁停标志,使用了三语书写,因为这个地方除了巴勒斯坦人外也有部分犹太定居者,零星分布在街区内。当然这也包括了来往的游客,所以它包含了三种语言。下面这一张虽然也是在同样的社区里,但是它是一个树立在犹太定居者家庭前方的禁停标志。相比其他使用了中性化语言的标识,它的措辞比较激烈,以宣誓地盘。所以在标识上不同语言的选择,也彰显了大家对官方政策的不同态度,以及想要沟通或抗拒某种理念的倾向。但因为阿拉伯人、巴勒斯坦人和犹太人依然生活在同一个城市里,不管怎样隔离还是会有非常多的接触,所以在标识、路牌以及其他日常实际的交往中不可避免地会出现共同生活的迹象。

卢德:说唱

有人说过,说唱音乐是民族主义歌曲的另一种表现形式,一种新的表达形式,但这都是关于痛苦的主题。如果大家对这个主题感兴趣的话,也许大家可以直接去听巴勒斯坦人的音乐,他们用非常诗意的语言表达对当下政权的不满、对压迫的反抗。巴勒斯坦有非常出名的一位大诗人叫达尔维什(محمود درويش,Mahmoud Darwish),这些说唱团体像当代达尔维什的延伸,他们用自己的方式在自己的土地上写诗、表达,说唱成为了他们表达反抗的载体。

巴勒斯坦说唱团体DAM来自以色列小城卢德(Lod),这个地方是巴勒斯坦人和犹太人共存的“典范”城市,可是在这次的冲突中,很多巴勒斯坦人受到极右翼犹太复国主义者的攻击。这个团体在这次五月份冲突发生之后的采访时说,“以色列一直在说共存,而我在想推行一个新的术语‘共同抵抗’(co-resistance),而非共存(coexistence)”。因为在以色列,有许多犹太人艺术家在持续地发声,表达他们的态度、对巴勒斯坦人的支持,以及对以色列当局的种族隔离、占领和压迫政策的反对。所以也许在这样的一个时代,我们可以去思考一种新的抗争方式,不再是强调共存,而是所有人都参与到这个进程中来:不管你是什么身份,不管你是巴勒斯坦人,还是反对种族隔离的犹太人,还是其他身份,我们都可以一起共同发声,一起组建一个新的形式去对抗现有权力、机构和威权政府。

下面这个以色列教育家和巴勒斯坦Rapper在一个月前发布了一首新歌“Let‘s Talk Straight”。这首歌用了希伯来语和阿拉伯语,两名艺术家也花费了几年时间打磨出这样的一首歌曲。正如以色列教育家所言,“我们年轻一代已经受够了,我们相信改变,我们想要生活和爱”。“通过推崇真实,理解复杂性,讲述温和的真相,我们可以放下过去的创伤,共建一个更好的未来。”也许这是一种非常理想主义的说法,他的说辞也并不是现在巴勒斯坦和以色列社会的主流。但是我们有看到这样的一种倾向,巴勒斯坦人和以色列部分犹太人在慢慢团结起来,在更多、更大、更持续地发声。

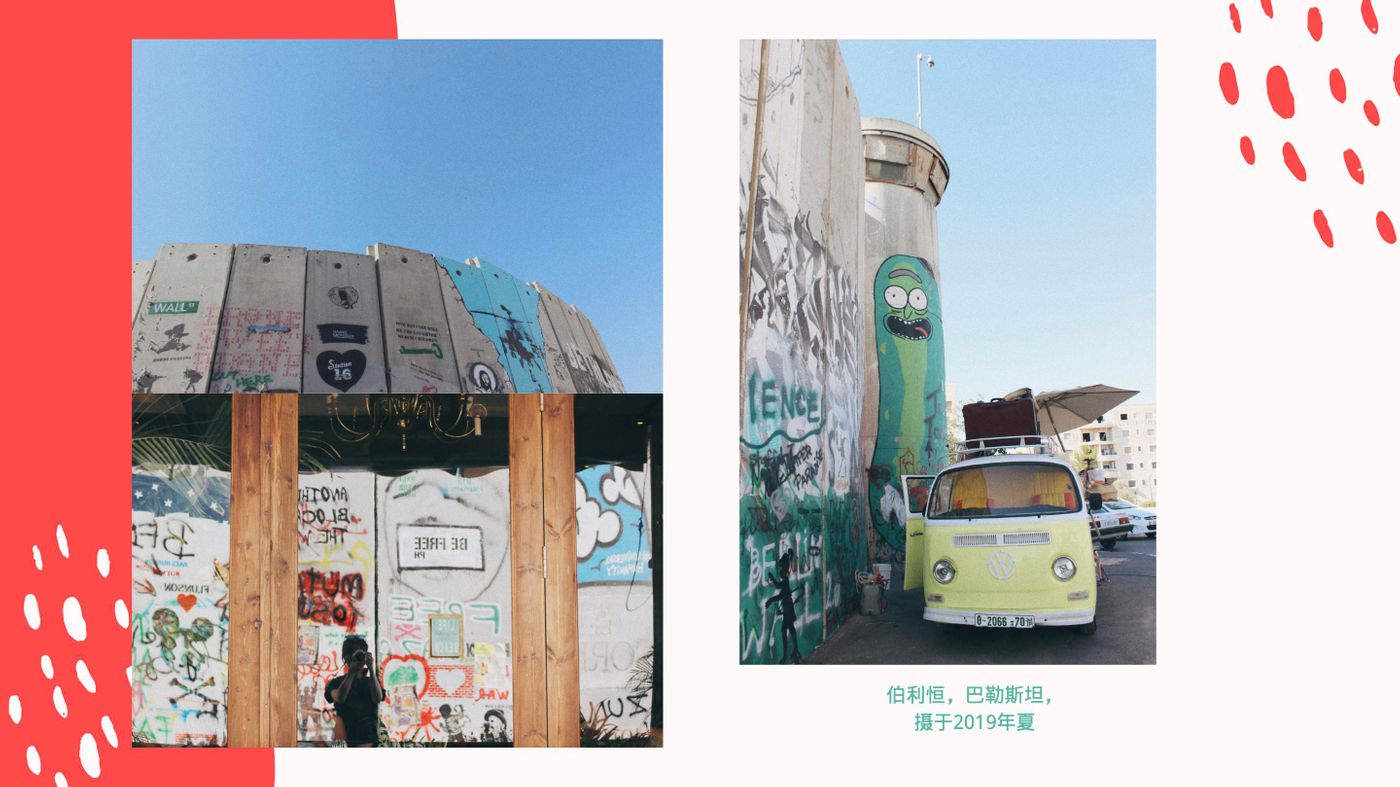

伯利恒:涂鸦

我2019年夏天去伯利恒的时候在隔离墙拍摄了一段小视频,不知道你们看到这样的场景会有怎样的感想。当时我从耶路撒冷坐公交车到伯利恒,路过这些隔离墙时,我对面坐着一个巴勒斯坦小朋友,闲适地看着窗外;可是我第一次看到这些非常高大的混凝土、坚不可摧的高墙时,我开始思考如果自己每天生活在这样的环境中会是怎样的心理状态。跟柏林墙类似,巴勒斯坦的隔离墙上也有非常多的涂鸦。尤其是在伯利恒这座城市,这条路的墙上都画满了各种各样的涂鸦。在这样的情况下,我们可以开始讨论这种涂鸦艺术是不是一种新的政治意见表达的窗口,它是不是开辟了一个新的公共空间,让这些被压迫的人、无法通过公共渠道发声的人发表他们的观点。

有很多的艺术家都到巴勒斯坦墙上进行过艺术创作,其中最出名的就是班克斯,他有在耶路撒冷、伯利恒、加沙等地创作过不同的涂鸦。右边这张图是在伯利恒建立的一个酒店,位于隔离墙的旁边。它像是一种行为艺术,在17年开设之后也吸引了大量的游客前来观光。这就涉及到了一个问题:这面墙和大家的涂鸦也许为我们开辟了一个表达政治意见的窗口,我们可以在这面墙上画上各种各样我们想要说、却没有办法通过主流媒体表达出来的话,并且它在某种程度上也吸引到了国际社会的关注。

但这些涂鸦的创作让这面墙成为一个不可磨灭的现实,让被占领的事实变得更加牢固和坚不可摧。也许我们在讨论说唱、街道标识反抗还有涂鸦艺术时,需要思考的是这些诗意的表达是建立在巴勒斯坦人每天遭受的痛苦之上的,也许它在一定程度上能吸引到国际上的援助和目光,但是它们又能在多大程度上对以色列当局这个压迫的现实进行反击、解构呢?这可能是我们在看待这些艺术作品的时候需要思考的问题吧。它是一种非常有力地证明巴勒斯坦人存在的方式,是一个开辟不一样的公共空间的方式;但是我们还会有更好、更有力的方式去回应当下这个压迫的威权政体。

拍摄最后这张照片的时候,相片中的老爷爷有叫我过去喝茶。他跟我说,在以色列这面墙建起之前,他经常去礼拜的清真寺离他现在所在的位置只有5分钟的距离;可是这面墙建起后,他就永远也没有办法去那个清真寺做礼拜了。当时也有几个从加州来的巴勒斯坦女孩子,他们在隔离墙面前打卡拍照;老爷爷对我说,“她们只是过来看一看就离开,留下来的永远都是我们”。这是一个比较伤感的事实。

最后想跟大家分享的是这样一张画,它是一个西瓜。为什么是西瓜呢?其实这也是巴勒斯坦人非常有创意的抵抗方式。67年的六日战争之后,巴勒斯坦人在游行集会或日常生活中不被允许举巴勒斯坦国旗,所以他们用西瓜来代表巴勒斯坦国旗,仿佛是一种无声的抵抗,因为西瓜上也有巴勒斯坦国旗的红绿黑白色。

最后还想要跟大家分享一句话,它并没有出现在以色列和巴勒斯坦,而是在埃及的街头:自由,是每日的功课。这就是我今天想要传递给大家的信息:我们接收到的所有信息,不管是国际新闻还是今天分享的各种另类的抵抗,他们都是跟巴勒斯坦人的日常生活息息相关的。但是我们也应该永远记得,这些息息相关的事实是建立在他们被压迫,无法抵抗、回到自己的家园、面临种种压迫的基础之上的。