淒風苦雨20年的歷史紀實:「六四」死難者吳向東母親-徐玨

吳向東,男,家住北京市,遇難時21歲,此京東風電視機廠職工,夜大經管系三年級學生。

1989年6月3日晚上11時多,吳向東於木樨地橋頭附近,頸部中炸子(即達姆彈,射入人體後彈頭會爆開,以增加殺傷力。由於過份殘忍而被國際禁用),被群眾送往復興醫院,因流血過多於6月4日凌晨5時左右去世。吳臨死時頭腦清醒,親手在壹角毛票上寫下自己所在單位址,托一北京航空航天大學學生報信。6月4日晚,家人認領遺體,6月7日於東郊火葬場火化。骨灰葬於八寶山人民公墓2區3排。

向東,你在哪裏啊?

1989年6月3日・晚7點,中央電視台突然播出戒嚴部隊的緊急通吿,要全市人民不要出去。我們全家4口人連同我兒子吳向東的女朋友都非常緊張,到晚上7點半左右,向東提出要送女朋友回家,儘管我們作為父母強勸他們不成,只好讓他們走。臨走時囑咐他:「向東-送完女朋友早點回家」。誰知-這一去再也沒有回來了啊!

兒子走了-我和向東的父親吳學漢就到離家很近的小西天二環路上去看看,看到成群結隊的大學生們舉著各種旗幟向西單、天安門方向有序前行,問其何因?大學生們回答説-「我們早幾天已離開天安門廣場,可是還有許多外地大學生靜坐在天安門廣場上,我們聽了中央電視台戒嚴部隊的緊急通告後,怕半夜會發生類似1976年「四五」天安門廣場為紀念周恩來總理而遭毒打、拘捕的行動,所以我們必須多去些人,去保護在廣場上的外地大學生。」到晚上21點左右,聽到遠處傳來槍聲,兒子還沒有回來,我們心急如焚,在家裏和大街上來回無數次轉悠,等待兒子歸來。看到街上不時有腳踏三輪車載著受傷人急速行進,心知大事不好,政府已經開槍殺人了。我們兩人焦急地抱著種種良好希望等到4號凌晨四時左右-兒子還是沒有回來,我們夫妻倆按捺不住焦急思念的心情,囑咐小兒子衛東守在家裏,等哥哥回來,就急匆匆騎上自行車直奔天安門廣場尋找兒子。

從小西天經新街口、西四、一直到西單這一南北向大街上只見一隊隊淒涼悲傷的大學生低著頭,兩手下垂、精神沮喪地往自己學校撤去-有時還見到學生們一邊走一邊哭著抬著傷員、抬著被坦克壓碾的同學屍體。我的心都快碎了。到了西單十字路口的長安街上,慘景更是觸目驚心,街面上到處血跡斑斑,路面被坦克壓碾的凹凸不平。長安街兩側,尤其南側平房式商店的房牆上被戒嚴部隊的子彈打的千瘡百孔,連公共汽車的站牌上,也有子彈穿孔的痕跡,在商店的大玻璃窗上隨處是用鮮血寫的「打倒法西斯!」、「血債要用血來還!」的鬥大標語。在西單十字路口中心,人們正在燒著那個嗜殺成性,後來在電視中被稱為「抗暴英雄劉國銘」的解放軍戰士。我還走過去説:人家解放軍,人都死了,幹嗎還燒他哩!不料眾人齊聲反駁我:「你昨夜不知這解放軍掃射路邊老百姓,他們隊伍都前行了,他已經掉隊還不甘心,殺紅了眼,繼續追殺逃往胡同裏的老百姓,有的年老跑不動,跪下舉手投降,他繼續掃射,真是比日本鬼子還兇殘-大家打死他、燒了他還不解恨哩!」我無話可對。再向長安街東行,快到東華門時,見很多老百姓手挎著手,排列整齊地橫在長安街上,與戒嚴部隊的坦克、裝甲車對峙著,用自己的身體擋住戒嚴部隊往天安門廣場行進。這是一場英勇無比、可歌可泣、驚天動地,在中國首都——新華門前為捍衛中華民族自由、民主的悲壯對抗!一邊是手無寸鐵的人們不停振臂高呼:「打倒法西斯!反對殘酷鎮壓北京市民和學生!」,「血債定要血來還!」,另一邊是全副武裝的戒嚴部隊舉搶掃射,隨著一陣「啪……啪啪……」聲,老百姓又倒下一群,人們抬著傷員往後撤。我和學漢再也不敢前行,跳下自行車,我生平第一次看到這種殘酷驚人場面,倚著自行車站著,兩條腿嗦嗦發顫,已難以起步,學漢強拉著我後撤。待戒嚴部隊槍聲一停,人們又潮水般地邊呼喊邊往前沖。在中華人民共和國首都,通往天安門廣場的十裏長街上,竟進行了一場史無前例的恐怖殺戮事件。

我們已經無法從新華門進天安門廣場尋找兒子,只好轉道從西單經宣武門、前門去廣場。一路上,見牆上子彈孔比比皆是,街上停著黃綠色的軍車,行人很少。到了前門,戒嚴部隊已經把天安門廣場包圍得水泄不通,到此時才知天安門廣場上的學生早已撤出,要想找兒子只有去各大醫院。心想或許兒子已經回到家,因為電話不通無法和家裏取得聯繫,兩人只好從原路先騎回小西天家裏,此時已是4號中午時分。回到家,滿懷希望能見到兒子向東-可是希望破滅了 -衛東告訴我們有人來家報信,哥哥已經被送到醫院裏,但不知是哪家醫院。

我們騎著自行車從最近的積水潭醫院開始,到白塔寺人民醫院、兒童醫院、阜外醫院 每個醫院門口都貼著死傷人名單,大家都搶著簇擁著向前仔細地尋找自己親人名字,我們在這名單上沒有尋到吳向東名字-又到醫院地下室擺放著的一具具血淋淋的無名屍體前觀察,仍然沒有找到自己兒子。旁邊有好心人告訴我們-在木樨地死傷人最多-不妨你們先去木樨地復興醫院看看,我們立即騎著自行車到了復興醫院,此時已是4號傍晚5點多,在復興醫院前的自行車棚周圍擠滿眾多市民,並排著長隊瞻仰車棚內已被戒嚴部隊殘酷殺害的大學生和北京市民 。我們放下自行車,立即詢問死傷人名單張貼處在哪里。當我們看到名單,霍然第一位就是吳向東。學漢一看再也顧不上我了,急促走進擺放屍體的自行車棚裏去。我沒看名單張貼的其他內容,第一眼只看到兒子名字,於是,我大聲問鄰近的人:「我兒子在哪個病床?」他們都沒有吭聲,我繼續大聲向:「我兒子在哪個病床?」因為這時,在我頭腦裏只相信兒子沒死。突然,撞進一個小夥子説道:「這張紙上的名單人都已死了 !」我腦袋轟的一聲,兒子的死訊讓我完全崩潰了,我昏死了過去……

一陣陣槍彈聲震動著玻璃窗引起強烈顫動,躺在搶救室外走廊窗邊長凳上的我被震醒過來了 ,我使盡全身力氣站了起來,拉著白衣大夫的胳膊央求他們再救我的兒子,可是他們都流淚了:「別説不讓輸血,連鹽水都輸不上,眼睜睜地看著他們流光血 」,有的説:「你們盡快把屍體拉走,夜晩便衣解放軍正要來搶屍體消滅罪證哩!天快黑了,市民是抵擋不住拿槍的人啊!若不快拉走屍體-連孩子骨灰都見不到了!」我這才清醒過來,孩子真的已死了,他真的再也不能在媽媽身邊談笑風生了。我必須馬上去看我兒子最後一面,兩個年青壯實的白衣大夫扶著我邊走邊對我説-「看看就走,天氣熱,屍體已開始腐爛,怕得傳染病。」我只想快點看到兒子,一到自行車棚,見地上整齊地擺放著一排排屍體,個個瞪大了的眼晴,身上都是血跡斑斑,向裏走見到我的兒子吳向東,一隻腳穿著皮鞋,另一隻腳只穿著襪子,鞋也沒了。我可憐的兒啊「全身衣服上血跡累累!我撕心裂肺地呼喊著:「向東!兒子!媽媽來看你了,媽媽來看你了,你快醒醒吧!」我顧不得一切,發瘋般地撲向我心愛的兒子,我想抱他、親吻他,但還沒等我撲到孩子身上,兩位壯年男大夫使勁地把我架了起來,強行撓扶我出了自行車棚,幾乎被拖出去的我,看見向東左邊是中國科技大學的男學生,腳後眾多學生屍體中有一位老太太和一個不足十歲小孩的屍體,難道他們都是「暴徒」嗎!

到了街上,我已無力再騎自行車回家,夜幕已完全降臨,黑色的恐怖殺氣也籠罩在北京的「六四」夜晚,我們已不能在此停留,周圍許多市民、學生都在安慰我們,有一年青人説:「我們都是您的兒子-血債等著用血來還!」在大家幫助下,給我們找來了一輛計程車,把我們自行車放到後車箱,我邊哭邊上了車。司機説,「你們兒子好樣的-送你們回家不要錢。」不知名的司機冒著生命危險把我倆送回了家,還沒到家門口,小西天志強園的群眾都圍了過來,大家都悲憤地安慰我們,並攥扶我上了樓,接著不斷有鄰居送湯送飯菜,補品等到家安慰我們。

6月6日,通過各方面協商交涉開了病死假證明,借了一輛吉普車先把向東遺體從復興醫院車棚拉到單位,因怕隨時有戒嚴部隊的巡邏遭到襲擊,急忙借來洗車用的高壓水籠頭洗著向東的身體,有很多人幫助我們處理向東的後事,院內的各個門口都有人守著,替我們望風。我頭天已準備好了平時向東最喜歡穿的衣服,用來洗身以後把沾滿血跡的衣服換下來。正在這時,守在東門口的人喊戒嚴部隊來了,大家不約而同地立即把還沒洗淨的身體向吉普車裏送,車小,只好把濕淋淋的僵直軀體從駕駛前艙放起,連同6個活人都塞進了小小吉普車裏,待外面安寧時,立刻打開鐵大門,冒著戒嚴部隊隨時開槍追殺掃射危險 ,繞道急馳,前往早已聯繫好的東郊火葬場。

在車上,我們艱難地給向東換了上衣。換衣時,學漢看到向東槍口 :子弾是從左邊鎖骨向上脖子處射進,從後左邊近脊椎處穿出,前邊彈徑約1釐米,背後彈徑有2至3釐米,傷口四周有灼燒痕跡,天藍色東風電視機廠廠服上到處都是血。這時我們才稍稍停下心來,想到在木樨地現場有人説過:「你兒子好樣的,很堅強,中彈時還活著,是被群眾搶下來送往醫院的。他還在東風電視機廠飯票上留言,請航太大學姓劉的學生送到廠裏去…… 」後來我們聽説,他一直扛到6月4日凌晨因血流盡才離開人世的⋯⋯

載著他的吉普車在途中急馳著-於中午到達東郊火葬場。一下車,火葬場管理人員迎上來放好向東的遺體就立即催我們儘快離開,説戒嚴部隊一會兒就要來巡邏。吿訴我們向東遺體會立即火化,等一個月後來取骨灰。考慮到6人中還有親朋好友,為了大家安全,只好含著悲痛的眼淚依依不捨地向向東遺體吿別匆匆離去。

到7日上午,進京的戒嚴部隊控制著北京的大街小巷,如臨大敵,特別是在長安街上相隔幾十米就有6至7人一堆-端著槍,槍口朝前,目光向周圍注視著。他們視人民為敵,把手無寸鐵的老百姓當作暴徒看待,端著槍肆無忌憚地巡視在原本和平祥和的街道上、居民小區中-恐怖氣氛籠罩在北京每個角落。每到夜深人靜之時-我們都提心吊膽地傾聽著外面的動向。那時,家家戶戶都不敢開燈,生怕惹出一些麻煩。

兒啊,我們為你驕傲

我們家裏死了人,害怕軍隊來抄家,於是趕快整理向東生前的遺物。在翻閲中,發現向東在5月21日晚寫的「遺書」,我流著淚水看完了這份「遺書」:

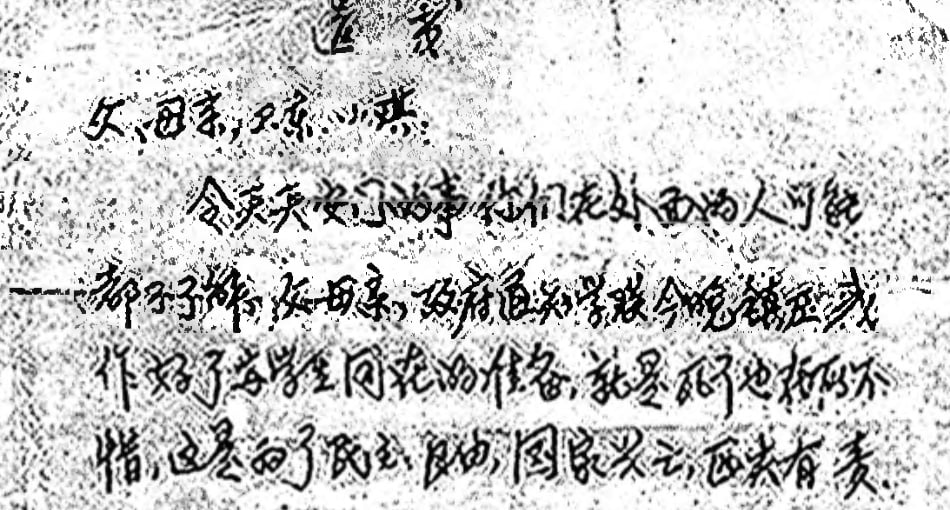

父、母親、衛東、小琪:

今天天安門的事你們在外面的人可能都不瞭解,父母親,政府通知學聯今晚鎮壓,我作好了與學生同在的準備,就是死了也在所不惜,這是為了民主、自由,國家興亡,匹夫有責,我做為中華民族的一個子孫,這是我的責任。以前,我常不聽話,頂撞你們,請你們原諒我,我是愛你們的,永遠愛你們。衛東:以後多聽爸媽的話,代我盡孝吧!小琪:我知道你關心我,你愛我,你記住,我對你的感情也不會變。我在天之靈保佑你們。

你們多保重。小琪,戒指我希望你永遠帶著。代我向其他朋友們問好。

我相信你們會為我感到驕傲的!

向東

89年5月21日晚6時35分

單位:東風電視機廠四車間

家地址:海澱區小西天志強北園17樓210號 吳向東

與此同時,我還看到了4月15日向東給工廠寫的支援學生的聲援書:

廣大的東電工人同胞們及工會:

該是我們醒來的時候了!睜開我們雙眼,看一看吧!中南海門前的請願,長安街上遊行,紀會碑前的集合,還有天安門廣場上的絕食,這一例例舉世醒目的運動,難道説是我們大學生在讀書之後的消遣嗎?不是!在我們的中華大地上,官侄。橫行,貪官污吏數不勝數。

工人同胞們,請仔細想一想,為什麼在我們的孩子入託難之際,有些人的孩子卻輕而易舉地進入高級的幼稚園;為什麼在彩電難買之際,有些人都能成百上千地弄出平價彩電;為什麼在有些同志為調動工作,磨碎口舌,上、下打點而難以如意之際,有些人毫不費力找到合適工作;為什麼⋯⋯;這些不都是在我們身邊經常發生的事嗎?

現在各大學的數十萬計學生在天安門前絕食、遊行,不就是為了打倒官倒、打倒貪官污吏,爭取自由、民主的社會主義制度嗎?不就是為了要和政府進行平等的對話嗎?而政府對這些絕食請願將近4天的學生置之不理,現在已有300多名學生昏倒、休克。電台曾説:政府派醫療救護小組為學生們進行治療,這純粹是謊言。請同志們到紀念碑前間一問,這些白衣戰士,他們哪一個是政府派來的,他們這支搶救隊都是自發地組織起來的。還有很多圍觀群眾都從家裏拿來了棉被、軍大衣、捐獻給留在天安門廣場過夜的學生們的,難道説,學生們的學潮運動是非法嗎?不!這是一個民心所向的運動。

我們的工人同胞們,學生們為了人民,請願,為了振興中華而不惜自己的生命,絕食的已近4天了,有許多人倒下了,但他們仍然喊著口號,「不達目的,誓不甘休」,他們向政府提出的條件至今仍未答復,絕食的學生們已於16日中午12點開始絕水抗議,這狠心的政府!水分是人體不可缺少的,這對學生們是太危險了,如政府再不予以答覆,學生們的生命將無保障,請問他們的良心何在?現在已有各大報社記者、中央電祝台、廣播電台、中學老師、知識份子、大學教授、市民數萬人聲援絕食學生。

我們的工人同胞,趕緊組織起來吧!為了學生的安全,為了祖國的命運,我們去聲援他們吧!聽著窗外連接不斷的救護車的警笛聲,我們的心情能平靜嗎?救救為我們廣大人民請願的學生吧!學生為誰,為了國家!工人為誰,也是為了國家!讓我們為了共同理想走到一起來吧!

一個已覺醒的工人

89.04.16.晩

當年向東曾跟胞弟衛東説過,當他把這份聲援書寫成大字報在東風電視機廠大門口貼出後,下了班的工人們打著廠旗的隊伍,步伐整齊地像潮水般湧向天安門廣場去慰問、聲援大學生。

沒有想到,向東當時把這份稿子留了下來。我們看了文稿後,立即把它整理好收藏起來。

向東熱愛生活,興趣廣泛-為人誠懇,樂於助人。在1987年9月,他剛剛17歲,就到東風電視機廠當了一名工人。進廠以後,考上了北京成人理工大學的電子儀錶夜大學(工業企業管理專業)。他慢慢懂事了,努力工作和刻苦學習,並成為東風電視機廠共青團宣委,大學裏的學習也名列前茅,並且比他高中同學提前上了大學。

1989年,由於中國地質科學院和德國海 德堡大學簽訂中德科技合作專案,單位委派我為中方代表之一,正在北京第一外國語學院學習英、德口語,也沒時間去過問學生運動,只聽説5月初大學生們在天安門廣場絕食示威,要求與政府對話,向東興奮吿訴我們:「現在官倒、貪污、腐敗像過街老鼠,不敢再猖獗了,人民覺醒起來,全北京市民也都上街遊行,都站到了學生一邊,真是什麼力量也擋不住」。在政府發佈戒嚴令後的那段日子裏,他一心樸在天安門廣場上,每天下班後就去幫助維持秩序。他的熱心行動感動了不少大學生,紛紛在他的衣服上、帽子上、 旅遊鞋上簽名留念。可惜,他遇難後,天天戒嚴部隊巡邏搜查、抄家抓人,嚇得我們不得不把血衣之類悄悄焚毀了,這些本該保存下來的他最心愛的紀念品給我們毀了,現在想起來真是後悔莫及!

到9月底,我們在向東廠方幫助下,在八寶山人民公墓給找了一方墓地。入葬那天,我們分兩路前往墓地,一路由學漢帶領親朋好友坐地鐵去,一路由我和向東的胞弟衛東騎自行車去墓地。當時衛東騎著一輛新買的黃色自行車,車後鐵架上安放著他胞兄吳向東的骨灰盒(偽裝很好)。他不慌不忙,不快不慢,沉穩地騎著「靈車」前行。我騎車略距衛東十餘米緊隨。當時戒嚴部隊仍然警戒森嚴,不時馳過部隊軍車,長安街上幾乎毫無行人和百姓車輛,寂靜得人心緊縮。我最怕的是17歲的小衛東會遭戒嚴部隊射撃,但他穩定自若,勇敢自信的身影總算躲過了一場驚險。我們終於到了一片空曠的墓地,在向東的墓地四周已站滿了許多身著黑衣、不知姓名的男、女青年,他們默默地幫著挖開了墓基,等候著我們運來的骨灰盒。我從衛東手裏棒過他哥骨灰盒,揭開蓋,把一串向東生前喜歡的潔白、亮錚錚的銀項煉放入骨灰盒裏。我強烈地壓抑著悲憤,莊重地用那顫動著的手取出向東的一根燒剩的白浄浄遺骨,我吻了又吻,「兒啊,向東!你閉眼吧,我們永運想念你!」……。我們就是在這白色恐怖下葬下了兒子向東的骨灰盒,立上了兒的墓碑,碑上刻著紅、黑二字體。

紅的寫著 吳向東之墓。生於1968年8月13日,死於1989年6月4日,

黑色寫著,立碑人:父 吳學漢,母 徐玨

可悲啊!白髮人送黑髮人,多麼淒涼!

大屠殺後的白色恐怖

從1989年6月3日至9月底這淒涼、恐慌、悲憤的日子裏,我們全家三口和向東留下的那隻小白貓-—起經受著難以想像的折磨和悲情。

那時,我們白天上班要參加「清查反思.' 説清楚」的會議夜晚害怕被敲門抄家,整日惶恐不安,連我家向東養的小白貓也無精打彩-甚至停止飲食。向東走後的第一個星期日,我劇烈頭痛、精神恍惚,無論學漢如何勸解都不起作用。

我穿著白色連衣裙,把向東養的小白貓放在自行車的車筐裏,騎著自行車從小西天出發,經新街口、西四、西單到達長安街後再向西行。當時長安街上戒備森嚴,有大小軍車載滿全副武裝的解放軍來回行馳-他們面朝外站滿敝蓬車兩側,每人持槍分別朝街兩邊,機槍架在車中部,槍口都是一前一後。馬路邊上也是相隔不足百米就有一排全副武裝的戒嚴部隊士兵站著,同樣是槍口朝外對著馬路。從復興門橋至木樨地,軍人更是密集。面對著這些創子手,我的生命好像隨時會被一顆子彈擊中而結束,但我幾乎沒有感覺到危險,一邊騎車一邊喊著兒子向東的名字。他們沒有理會我,繼續放我前行。到了復興門橋,向東養的那只小白貓,似乎和向東的靈魂相通似的,一到橋頭,掙扎著跳下車筐嗅著橋面-發瘋似的嚎叫著,聲音是那樣的撕裂、那麼的淒唳,我看它在橋東頭北側停下來用爪子刨著地 我流著眼淚把小白貓緊緊摟在懐裏,心疼地放回車筐裏,它依然在嚎叫著 我撫摸著它的頭:.「寶貝,咱回家吧!」正是這可愛的小白貓,讓我尋找到子兒子倒下位置。所以,那時每週日"我定要穿著白色連衣裙來到這裏,這裏就是我西行長安街的終點。此後,也是每年此時,我都要默默去祭奠,去和兒子的在天之靈相會。

在「六四」後幾個月時間裏,北京人不許外出,上班人天天學習反思,背靠背檢舉揭發、人人過關。當時中國地質科學院的

反思提綱是:

(一) 反思在動亂和暴亂中表現出的思想、言行和態度-是否經受住了嚴峻的考驗:

1・當各種資產階級自由化思潮、反黨反社會主義的言行襲來的時候;

2・當一些人破壞法制,任意上街遊行的時候;

3・當有人喊出了批判、打倒黨和國家領導人的時候;

4・當極少數人鼓動學生以絕食向黨和政府施加壓力,聲援絕食形成了一股浪潮的時候;

5・當戒嚴部隊執行國務院、中央軍委命令向北京城內開進的時候;

6・當「血洗天安門丄等各種謠言在社會上不斷傳播的時候;

7・當黨的總書記公開站出來支持動亂分裂黨被撤銷一切職務的時候!

(二) 結合本單位的實際,反思在這次動亂和暴亂過程中 ,對本單位發生的重大事件持什麼態度,有什麼具體行動,起了什麼作用:

1・動亂期間院內六次遊行中的表現及態度;

2・有人召開所謂「民主沙龍」時的表現及態度;

3・當院內有人要成立「自治聯合會」時候的思想;

4・對張貼出的「請願書」有什麼樣的想法;

5・對院內有人搞所謂「募捐」活動中的表現及態度。

(三) 對學習和貫徹黨的十三屆四中全會精神的態度進行檢查,是否在思想上和行動上與黨中央保持一致。

(四) 在近年來各種資產階級自由化思潮形成和氾濫過程中堅持四項基本原則和反對資產階級自由化的思想和政治表現。

1989年8月12日

我本來是一個對政治不感興趣、不過問,而喜愛地質礦產專業的人,現在突然大禍臨頭,正在喪子悲恨之時,既不能哭、又不能喊地硬把眼淚強吞到肚裏,這種日子怎麼過啊!難道殺了我兒子還要我向創子手去低頭認罪嗎?我想不通,直到必須把反思材料最後交稿的一天,學漢幫我胡亂地抄了別人的一些內容交了上去,到現在也記不起寫什麼了。他們殺了我兒子,還要逼我吃下兒子的人血饅頭!

從6月3日到9月底的悲憤壓抑3個月中,一直到最後把向東的骨灰埋葬完,我的頭痛越來越劇烈,已經到了精神完全崩潰的邊緣。我工作室主任趙一鳴教授毅然決定讓我參加他的科學硏究專案,和他助手林文尉等人一起出差山東招遠—平度地區進行野外工作。到了山東,大家都從早到晚奔波於招遠- 平度各金礦點,投入了地質構造調研之中。大家有意避開那段時間裏一切殘酷折磨的環境回憶,儘量使我恢復較正常的工作,用工作中的高度集中來暫時替代北京的精神創傷,這是我的頭痛得到了緩解。

1990年初,按原定的「中德位址合作計畫」,礦床所領導派我到德國海德堡大學-那裏的中外同行朋友們熱情地接待了我。在德國的兩年半緊張的工作和學習,我常常思念著死去的向東,但國外的工作節奏卻使我無暇考慮更多的細節,我的頭痛病也就漸漸好了。

1992年中,我回到了北京,北京的情況與德國形成了鮮明的對比,「六四」鎮壓後的惡劣環境依然籠罩在北京街頭,我的心情又一次跌下了低谷。

學漢死了

我的丈夫學漢在兒子遇難後,短短不到幾個月的時間裏,他那烏黑的頭髮一下變為乾柴般的整頭白髮,他那健壯的身體已變得體弱多病,甚至萎靡不振。他己無心搞地質科硏工作,一心要為兒 吳向東的父親吳學漢子討回公道。1993年夏天,中國人民大學哲學系丁子霖、蔣培坤兩位教授找到了我們,學漢和我都如釋重負。從那時起,我們成了這個同命運、共患難的特殊大家庭「六四難屬群體」的一員。我們開始由消沉、悲哀轉到堅強,變得有

信心、有希望。在那幾年裏,由於我們團結一致,不怕艱難,政府當局對我們加強了戒備。那時,北京市國安部門的便康員警緊盯著丁、蔣老師的門,使他們很難行動。學漢覺得應該主動為他們分擔,於是他不分陰晴寒暑,騎著自行車往返於各家難友之間。他把丁、蔣老師當作自己最知心的好朋友,好兄姐!真像丁老師説的:「每當我被軟禁在家裏,或遇到危難時,第一個出現在我面前的,也總是他。我只要聽到習慣性的輕輕叩門聲,就知道是老吳來了,帶著他那特有的溫和笑容。」

由於我們參與了抗爭,在我家住所周圍,也時常發現便衣員警和警車,我們也成為當局的監控對象。有時我們騎著自行車在上班的路上,後面緊跟著警車。我們感到很氣憤,乾脆停下自行車回過身來,等著警車開過去。但是我們車一停,警車也停。就這樣,警車就會「護送」我們到單位門口。記得1994年6月4日清晨,學漢和我,帶著向東留下的小白貓,準備去八寶山人民公墓給向東掃墓。當我們騎車到小西天小130街花店時,警車已跟隨而來,我們就進花店買了兩束白色鮮花,騎車到積水潭,打算坐地鐵到八寶山人民公墓,因我們走得很快,警車一下子跟不上,把我們跟丢了。我們上了地鐵,但地鐵遲遲不開動,全車廂人開始噪動不安起來。當我們看到員警、便衣來回在地鐵列車的各車廂搜索時,我們才明白,他們正在找我們哩!我這時氣憤極了,立刻對著大家説:「我們的兒子在『六四』被打死了,現在我們去給兒子掃墓,員警停車要找我們!才停了這麼長時間。」這時,擠滿車廂裏的人們用充滿敬意的語氣告訴我們,去公墓的路線,可以在復興門站轉車到八寶山站下車,並要我們保重!我們深切感受到了北京民眾對我們六四難屬的溫暖關切和支持!列車隔了20分鐘終於開動了,但車上的便衣員警把我們夫婦倆團團圍住了。等在地鐵口的警車也跟隨我們來到了八寶山人民公墓。

多年來,學漢生怕我長年的喪子之痛造成的頭痛病復發,把哀傷和備份,強壓在心底,盡量回避談論向東之事。向東出生以來,是他一口奶一口水在京帶大的,因為我們搞地質的,自大學畢業以後-一直分居兩地工作和生活,學漢和向東長期以來相依為命。可以説向東是學漢的生命線,是他的寶貝疙瘩。95年初他得了胰腺炎-病剛好,就向我談到要到大街小巷去貼小字報他要把兒子的死、難友們的不幸和痛苦、把積沉在心底的一切統統地寫在小字報上讓所有人知曉,他實在咽不下這口氣。其實這正是他備受病痛折磨,意識到自己不久於人世,想發洩冤恨之意。我當時沒有想到他內心極其難忍 ,為了全家安全,我不願意讓他去冒這個風險,這又增加了他內心的痛苦。再加上他是個硬漢子,輕易不會向別人袒露苦衷。想起這些,我感到十分內疚和慚愧,我既沒有盡到做母親的責任,也沒有盡到做妻子的溫柔體貼!

1995年8月,丁、蔣老師突然被中共當局秘密關押在老家無錫的一個地方,當時在京的難友一無所知,一位在美國的學生打電話給學漢,學漢顧不得年初以來第二次復發胰腺炎,身體剛有些恢復,便立即通知了各難友,大家心急如焚。為了營救丁、蔣老師,他急切聯絡難友,動員我不要顧他身體安危,要我立即去找張先玲夫婦、江棋生等人商量,從速給當局寫抗議書。我騎著自行車在難友間奔走呼號,終於發出了16位難屬給當局的聯名抗議書。

當丁、蔣老師被關押43天後重獲自由回到北京時,學漢已是高燒病危了,組織細胞白血病。醫生説:這是世界上最嚴重的白血病,世界上的名醫都無法醫治該絕症。我真是悲痛欲絕!1995年10月,丁、蔣老師不得不再次離開北京,去入民醫院看望學漢,在病榻前與學漢話別。那時他已被持續高燒折磨得無法進食,身上到處針眼、輸液管、吸氣管' 排尿管等等,原本方正的臉龐已消瘦的不像樣了,但他還伸出那顫悠悠的手與丁老師握別,並用那溫和笑容,寬慰她:「放心走吧!我是學地質的,體質好,能挺過這一關,我們年底見!」

在他病重的最後3個月裏,是我們夫妻倆結婚以來最長的也是最後的朝夕相處的日子,我希望有奇跡出現,他也一直懐著對生的眷戀,其實他已明知自己生命不會太長了,但還是樂觀地和我避開談向東之事,講述我們以前的幸福美滿生活。11月26日晚,他預感自己不行了,貼近我説:「徐玨,若我走了,你要堅強地活下去,你要與丁、蔣老師及難友們融合在一起,一定要為死去的親人討回公道!」29日凌晨4點多,他帶著對親人無盡的眷念,帶著要為兒子向東討回公道的未盡遺願離開了入世。終年55歲。

難友們知道老吳倒下了,他倒在了為死者也為生者的尊嚴而堅韌地抗爭的路途上。這使在京的難友悲憤難平,他們在為他的吿別儀式上。作為一個家的親屬向學漢獻上了一首小詩(由袁可志先生起草):

這是最後的吿別

但只是單方面的話訣

我們凝視著您

您已雙目緊閉

讓我們

獻上一束鮮花

八枝馬蹄蓮

九朵黃菊花

六枝白鬱金香

四朵紅玫瑰

蜿聯上寫著:

學漢老弟含冤早逝

諸難友吞淚默哀

問蒼天蒼生何辜

驟降劫難於父子

綿綿此恨何時了

願九泉與兒共安息

難友

1995年12月5日

難友們用這首小詩來寄託對死者的哀思。也以這首詩來呼喚生者的良知,詩中有四句暗含《八九・六四》,以此昭示世人,在這個世界上曾經有一位青年和他的父親都已死了,他們是為了什麼而死的!

1996年初,我用了我倆一輩子積蓄的錢為向東兒和丈夫學漢在八寶山人民公墓買了兩塊墳墓。這樣,他們父子倆在天之靈可以相互照看。在給學漢骨灰入墓穴前,我要求公墓管理人員把難友們獻的小詩刻在墓碑後面。請求多次,遭拒絕;無奈之下,我只好獨自一人,辛酸地抱著他骨灰盒下葬。那正是1996年春節過後幾天,天寒地凍,冷風索索,寒氣逼人,周圍空蕩蕩,我跪在墓前哽哽咽咽地等葬墓人整理完畢,我一把抓住葬墓工人的

手,請求他幫我找個刻字工人-價錢可高些,他們悄悄地帶我找到正半躺在簡易棚裏的刻字工人,我把困難情況如實吿訴了他這位工人很同情,也不要過高工錢,答應我在一個月內慢慢乘人不在墓地時,完全按袁先生的筆形刻在墓碑上,一個月後我去上墓地,果然看到墓碑背後刻上了那首小詩 ,並塗了金色,相當巍峨。工人説在碑上刻字很艱苦,又是大凍天,一旦被管理員看到,飯碗就會丟的。我多加了他一點錢,以表衷心感謝!終於這個普通老百姓的具有歷史永恆紀念的碑文留給了後人,讓人們永遠記得《八九・六四》光輝的學生運動!

艱難的跋涉

學漢走後,我每天回到家裏面對著父子倆的遺像,內心的悲涼和痛楚無法排遣。但一想到他們的遺願未了,我就感到自己肩上的擔子倍加沉重。在京的難友對我特別關心,我上班的單位離李雪文大姐很近,李大姐和袁先生夫婦常請我去他們家談心。我與袁先生又是同鄉,善解人意的李大姐常做些可口的飯菜,留我與他們共餐。自從認識蘇冰爛以後,冰端更待我如姐妹。

我60歲生日那年,遠在國外的小兒子無法回來,我孤苦伶仃一人,難友們怕我傷感。那一年春節-在丁老師家聚餐時-蔣老師出其不意地拿出他親自購置的生日蛋糕,當眾宣佈:今天我們大家為徐玨過生日,他回過頭來問我:「高興嗎?」我被難友們這突如其來的舉動感動得説不出話來-只是含著眼淚連連點頭説:「高興!高興!」其實大家心裏都很明白,這份驚喜中包含著多少辛酸啊!

對於難友們的這份關愛,我惟有把這個難屬群體當作自己的家,更多地為這個家付出自己的心血。從此,只要我沒有到外地出差,就會參加在京難屬的所有活動。然而,在當今的中國大陸,要堅持抗爭,向政府當局討回公道,就會面臨更為嚴酷的高壓與苦難。從1995年我丈夫逝世後,我與其他天安門母親一路走來,共同經歷著淒苦的風風雨雨。

從1995年開始,我們難屬群體經歷了一個發展、壯大階段。這一年-是難屬群體第一次給人大常委會寫公開信,簽名者共有27人。到了 1996,97、98年-就發展到56人 1999年是「六四」大屠殺十周年,我們在控吿李鵬的起訴書上簽名者已經有108人。

我們在十周年舉行集體祭奠的時候,北京市國家安全部門派了很多便衣員警來監視,但我們有21位難屬參加了儀式。為了控告李鵬,我們27位難屬寫了證詞,37位難屬接受了自由亞洲電臺「目擊者説」欄目的採訪。這一年是難屬見證屠殺,尋求正義的一年。就在這一年,丁子霖無法忘懷吳學漢,她根據我寫的證詞,寫成了回憶吳學漢的文章:《往事追憶》。在這篇文章裏,開頭有這麼一段話:

「1989年6月3日晚,一位熱血青年在木樨地飲彈身亡;幾年後,這位青年的父親為死去的兒子寫了一篇《往事追憶》;過了不久,這位父親也隨他兒子離開了人世。現在,我們已經跨進了一個新的世紀,那好像發生在昨天的—切正漸漸遠去成為人們記憶中的往事……」

這篇文章描寫了難屬們心曰中向望的吳學漢,一位值得尊敬、認准目標、永不放棄,即使死了也毫無悔意的硬漢子。

「六四」十周年以後,我們又發生了很多事情。2000年,路易士・斯諾夫人來華訪問丁子霖受阻;2001年,蘇冰爛不幸逝世;2002年,海內外推舉天安門母親競爭諾貝爾和平獎;2004年,當局製造「文化衫」事件,抓捕丁子霖、張先玲、黃金平三位難友;2005年,中國一代偉人趙紫陽逝世;到2007年,我們在木樨地第一次舉行路祭⋯⋯而在這些年裏最令我難忘的事情,就是拜祭紫陽和木樨地路祭了。

1989年之前,趙紫陽主政四川到主政全國,致力於推動經濟自由化和政治民主化,他一直以寬容和理性的態度保護民間反腐敗、促政改的政治熱情,他主張在民主和法制的軌道上,以對話和協商和平方式解決官民衝突。尤其是在學運間,他敢於與鄧小平不保持一致,反對軍隊戒嚴和動武,成為中共歷史上第一位不認錯的總書記,以致被一直軟禁到死。他的遽然離世,在我們天安門母親中引起了極大的震撼。當時我正在外地出差,便下定決心,不管遇到什麼樣的險阻,我都要去回京向這位偉人告別。

2005年1月25日,當我匆匆從外地趕回北京,放下行李就去丁老師家瞭解情況。不料,看到丁家單元門口有5至6個身穿便衣的人守在那裏。沒等我推門進去-那些便衣就發瘋似的把我往外推,不讓我上樓去見丁、蔣。我死死推開他們,在門鈴前對蔣老師説:「他們不讓我上去!」丁老師立即回應:「我馬上下來。」兩個女便衣立即一邊一個-架起我的胳膊就往外拖。我火了 :「不讓我上去,又不讓丁老師下來,這是哪裏的命令?」這樣一推一拉,僵持了幾分鐘,終於丁老師下來了。她對便衣説:「太不像話了 !不讓我們見面,連人身自由都剝奪了 !」然後丁老師告訴我:趙紫陽先生去世後,我們天安門母親已經在第一時間發出了悼文。意思是讓我快離開這塊是非之地。我隨即離開了丁家。

1月26日,我身穿素服,忍住了心頭的悲痛,來到趙紫陽先生的家。他家四周有很多便衣,門口一位小夥子問我是誰?我説:「一個普通的科研工作者⋯⋯。」他帶我進了靈堂。我站在鮮花叢中的巨幅畫像前,心潮膨湃,沉思默念,想了很多很多,眼淚禁不住往下淌。我恭恭敬敬地向趙總理深深三鞠躬。然後我在簽名簿上寫上:丁子霖、蔣培坤、徐玨、尤維潔、周淑莊、尹敏等「六四」難屬的名字。趙總理的兒子、兒媳等接待了我,我説:本來有丁子霖等難友前來祭奠,受到便衣阻攔,我就代表他們來了。趙的家人很受感動,拿出趙紫陽先生生前照片送給了我兩張。

1月27日晚上,我接到電話,通知我立即去金台飯店8號樓領取趙紫陽先生遺體吿別儀式證件。當我準備出門時又來電話,吿知我今晚不要去取了,我問:「為什麼?」對方説:「治喪委員會搞錯了,有個同名同姓的徐玨已把證件取走了。」我感到很蹊蹺,就説:「你可再出一份唄!」對方又説:「反正今晚你別來取了。」我又問什麼時候來取,他説你等通知。我心裏想,他們准是要搞什麼名堂。於是,我立即坐計程車趕到目的地,查了名單,根本不存在同名同姓的「徐玨」。我立即取到了儀式的「計告」和車證,坐車回到自己家裏。但沒有想到,員警已經坐在亮著燈的警車裏了,並且把車橫在樓門口。

1月28日全天,便衣員警不准我出門,連買菜、到垃圾都不許,要坐他們的警車才能外出。1月29日,吃過早飯,我把證件藏在大衣內層的口袋裏,準備前往八寶山革命公墓參加趙紫陽先生的遺體告別儀式。這時,田村派出所的所長來到我家裏,要和我談談。我剛一開門,員警蜂湧似地沖上來堵住我家門不讓我外出。我想説服他們,便從容地給他們講趙紫陽對我國改革開放的貢獻。今天我去趙紫陽遺體吿別會,只是心懷崇敬地鞠三個躬,別無他意。我再三要求去,他們就是不讓去。他們極力拖延時間,時間9點30分了,我默默地坐在沙發上,流著眼淚,心裏不知是什麼滋味……

從那個時候起,我暗暗下定決心,今年不讓我去,那麼,今後每年先生的忌日,我都會去他家拜祭,以了卻我一番心意。在紫陽先生逝世兩周年的時候,我終於同丁子霖'蔣培坤一起,要了一輛車,悄悄地去了趙家。當我向紫陽先生的遺像默哀的時候,眼框裏嚙滿了淚水。

2008年1月17日,是紫陽逝世3周年。這一天大清早,我門前的員警又開始了監視活動。8點,我準備好一切,快速走出家門,這批員警發現了我,開著警車追趕我。當警車貼近我的時候,我急速轉過頭望公共汽車站走去 ,但是快到公共汽車站的時候他們又堵截我前行。他們説你不要去悼念趙紫陽。我説:「我一定要去,這是我的權利!很快56路汽車來了,他們沒有拉住我的胳膊,兩個便衣只好跟著我上了汽車。因為頭天我與丁子霖夫婦、高捷説好,第二天9點20分在展覽路集合,我擔心員警一旦發現其他三人,也會阻攔他們。因此我決定先行一步,不等他們獨自坐103路無軌電車去富強胡同。當我在103路車站等車時,警車來到我身邊,下來兩個刑警抱住我上身往他的車裏塞,車內一名員警拉住我的胳膊使勁往里拉。我用盡全身力氣掙扎著。一個滿臉橫肉的員警用雙腿夾住我,使我上半身動彈不得。這種流氓行為使我憤怒萬分,我想狠狠扇他的耳光,雙手又被另一名員警縛住,真是由不得我。我向窗外:呼喊著:「員警綁架了、綁架了 」馬路上眾多人圍觀著,見員警暴烈的抓捕行為,誰也不敢上來交涉。何況有三名員警兇狠狠地阻止圍觀的群眾靠近。在這光天化日的大馬路上,他們竟如此囂張、肆無忌憚地綁架一位老太太,中國的法理到底哪裏去了?

這幫員警先把我送到單位-所領導派了工會主席前來與員警們談判,後來員警們又把我帶上警車,送到家裏。樓下警車、員警仍然看得很緊,家中電話被切斷。我借鄰居的電話給丁子霖打了一個電話。她聽到後非常生氣,馬上對我説:「你先保護好自己,我立即向國安部門提抗議。」第二天,丁子霖來電話,吿訴我説,昨天已向北京市國安部提出強烈抗議,要求:立即恢復徐玨和其他難屬的人身自由-立即撤銷對「六四」難屬的盤問、監視,立即就綁架事件向徐玨進行賠禮道歉!

這一天,晚上8點,以徐傑為首的6名員警(徐為田村派出所副所長)和有關人員來我家正式賠禮道歉。

木樨地路祭

2007年6月2日,那天正好有日本產經新聞社中國總局特派員矢板名夫來我家採訪。矢板是一位年齡約35歲左右的精明的小夥子,講得一口流利的中國話,談吐舉止很有素養,為人誠懇熱情。一見面,就像見到兒子似的,我自然願意把憋在心裏的話向他傾訴。我們談了約兩個小時,主要談我們在「六四」中尋找兒子的經過。正好在這時,丁子霖給我來電話,吿訴我明晚有一位難屬不能同我們去木樨地,派出所告訴她,「六四」這幾天,不許她出門。我對矢板説:中國特色就是不講理,不讓你出門,就得呆在家裏,不需要理由。丁老師和我約好,3曰晚上10點,去到木樨地復興門外大街29樓前地鐵站旁邊,為當年在木樨地遇難的同胞祭奠。矢板知道情況後,怕我受到阻攔,提出3日晚上9點,同我一起去木樨地。為了保護我,決定租車送我去,我很感激小夥子的這位真摯感情。

第二天晚上9點,矢板來了,帶了一盒西洋參,一束淺黃色鮮花。我們用報紙包好鮮花,避開永金裏正大門,從新灰樓前繞出,一起走到定慧橋十字路口,要了一輛計程車,直達木樨地橋頭。一到那裏,我心潮翻滾,18年前這橋頭有多少男女青年倒在血泊中啊!我自然也想到當年我身穿白色連衣裙'騎著前筐裏臥著小白貓的自行車經過這大屠殺的橋頭,小白貓發出那淒慘的叫聲 如今,18年過去了,我的兒啊!我們一起來給你祭奠了。

我邊思念,邊往29號樓走去,直到木樨地地鐵口。我見徐玨於木樨地進行路祭到了丁子霖和蔣培坤夫婦,就彙集到了一起。我向丁子霖簡明地介紹了矢板先生,她本以為是我的親戚呢。這時-已快10點40分了,難友馬雪芹也來了,她手裏捧著一束鮮花,看起來精神憔悴。問她怎麼了?她説心情不好,心絞痛又犯了。她是強撐著身子來和我們一起祭奠的,丁老師怕她頂不住,勸她回家。我們就在這裏匆匆忙忙與她合了一個影,由她同來的親戚開車送回家了。

時間已經到了 11點10分左右,這是當年戒嚴部隊開槍的時候。我們在29樓前綠地前邊的人行道上-擺好了燭臺、三束素色鮮花、還有孩子愛吃的櫻桃、點心,然後恭恭敬敬地放上孩子蔣捷連、吳向東的照片,又點上了白色的蠟燭-粉色的火光隨著微風飄蕩……這時,我們都已泣不成聲,這是十八年來第一次啊!我和丁老師互相擁抱著,是痛,是恨,是愛,還是悔,甜、酸、苦、辣,全都交織在一起。我們沒有多餘的話語,只是極力壓制著自己的感情,盡情地吞咽著自己的淚水。

晚上11點25分,我們吹滅了蠟燭,收拾乾淨一切祭物。我們默默地離開了這片讓人留連忘返而又傷心欲絕的地方。這畢竟是第一次公開的祭奠啊!

第二年,「六四」第19周年6月3日晩11點以前・我們受袁可志、李雪文夫婦的委託,攜帶上他們愛子袁力的照片,再次來到阜外大街木樨地29樓前,與杜東旭先生夫婦,丁、蔣老師一起集體祭奠所有在木樨地及周邊地區倒下的遇難者 。此次祭奠有眾多的境外記者在場,為了祭奠得以順利進行,我們仍堅持默默悼念,沒有在現場接

受任何記者採訪,也沒有發表公開講話,一切均在無聲中,除了低咽的哭泣聲。

「六四」死難者吳向東母親-徐玨