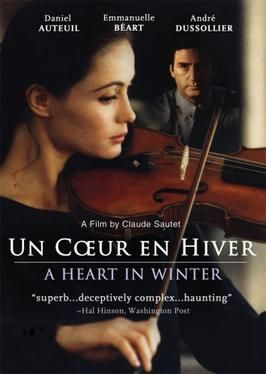

《今生情未了》:經典法式浪漫、虛無的愛情

看完經典法國片《今生情未了》後寫了這篇很主觀的觀後文,我不確定我有抓到作者想說的或不想說的概念,他可能是一種很虛無飄渺的東西。不禁想到,法國前任說過:「感情是空氣中的泡泡,所以你無法掌握他。」網路上一些評論說這部電影適合自己在家觀賞,然後自虐的哭一場,但對我而言這種沒有結論的愛情才是正常的。

不知道你有沒有這種經驗,看完一部電影或一本小說後覺得自己很感動,卻不知道在感動什麼?覺得自己好像得到什麼,但也不知道得到了什麼?這就是我看完《今生情未了》(Un cœur en hiver)最直接的「感受」,很明確覺得編劇想和觀眾傳達什麼概念,但他又不將其想法強壓在觀眾身上,你看完有的感受是屬於你自己的,這讓我想到我對於《月亮與六便士》的感受,畢竟我們都是沒有上帝視角的凡人。

看了網上一篇介紹法國電影的文章說:「這是一部充滿了作者意圖,但又完全看不到作者意圖的影片。」個人覺得,男主角的角色定位大概就是一個「虛無主義」的擁護者,請不要誤會,雖然我說不出一個所以然,但《今生情未了》還是一齣值得一看的電影!

《今生情未了》是一部沒有激情的法國電影

《今生情未了》是一部1992年上映的法國電影,以下我試著敘述一點劇情和人物關係,但本劇的重點是台詞和情感,不太會有暴雷的疑慮。男主角史戴芬(丹尼爾奧圖飾)是一位沈默冷靜的製琴師,他和「友人」梅西姆一起經營工作坊,但梅西姆才是老闆。兩人的關係是互相信任且尊重,一位負責接洽生意、一位專注於修琴,史戴芬是個孑然一身的中年男子,住在工作坊內的小房間裡。女主角是梅西姆的女朋友卡蜜兒(艾曼紐琵雅飾),一位天才小提琴家,因為正在籌備錄音需要把琴修好而結識了男主角。

女主角與男主角間的情感只透過語言和眼神傳遞,觀眾可能會在某一刻發現他們之間的火花但那又是一種只可意會無法言傳的感受。我個人覺得在開頭不久,一場朋友們的聚餐中,討論到文化藝術的大眾化,女主角和一位作家辯論,男主角冷靜的在旁邊聽,下了結論:「你們彼此的觀點是互相認同的。」此時,女主角對這位不善於社交的男人開始有印象,後來去工作坊等男朋友的期間和主角談論了私事,她對他敞開心胸而他只是傾聽。

事後他告訴自己的紅粉知己:「我感覺到她更想和我喝一杯,而不是梅西姆。」

當兩人產生感情的那一刻,彼此是知道的。觀眾也知道。

他們兩人沒有做出任何越矩行為,即使兩人談論的都是對音樂、藝術和生命的理解,但在對白間卻能感受到一種壓迫感——那是有可能產生高潮的一種氛圍,必須把這股壓力排出。直到電影進行了七十分鐘後,女主角才和男主角表白,要他打開自己接受這段感情。她認爲兩個人之間存在的火花怎麼可能是自己的誤解?那一定是存在的。男主角卻說:「妳說的這些感受並不存在,我確實是在誘惑妳但我不愛妳。」

這部戲前一小時的鋪陳,讓觀眾理解到男主角是不相信任何事的,他是虛無主義的追隨者。他也是畢業於音樂學院,或許是自我批判性太強烈而無法成為音樂家,對音樂的敏銳度很高才能進行修琴的工作。由於前面的鋪陳,我是完全相信他即使愛上女主,也絕對不會接受這段感情。

在網路上的評價都說這是一部「法國經典電影」、「法國浪漫」。我想確實是這樣,因此又投射在自己和法國人間的情感,每次只要他和我談論到與政治相關的話題,我內心就會開始彭拜、激動,甚至有種經歷過性愛經驗的感受,因為我相信他的信仰與理解,是他看待這個議題時的知識讓我產生「這種感覺」,所以我很清楚編劇創造的這種愛情,感受是存在的但概念或許是虛無。

句句經典的台詞,作者的意圖是什麼?

一百多分鐘的電影完全沒有激情卻讓我很揪心,每一句對白都是經典,就好像編劇想透過對白和觀眾傳達一種概念——他對文化、藝術、愛情、友誼的理解但又沒有討厭的雞湯。

《今生情未了》台詞從一開始就都很精彩,但我認真注意是從大約二十二分鐘起的一場聚餐,參與人是工作坊老闆、男女主角、女主角經紀人、主角跟老闆的音樂學院教授和一位作家。主要是作家與女主角針對藝術大眾化的辯論,平常我看小說或電影從來不會去quote台詞,但我看到這場戲時,不禁地記錄了幾句。

這裡想提一下,較多台詞的次要角色中有一位是男主角的女性朋友海蓮。這個角色很特別,我個人覺得也是「法式友誼」的一個特點,她和男主角間看似沒有曖昧——兩人相約吃晚餐、看電影、男主角也經常去她的書店,海蓮會有意無意的(非常微妙)的探測男主角的心情或者有點想讓他吃醋。男主角則是會毫不保留的告訴海蓮他和女主角間的感覺。

女主角知道海蓮的存在也特地到書店買書刺探敵情,所以海蓮跟男主角之間或許也有點情愫。

特殊的地方是男主角確實是一個生性孤僻又不太透露情緒的人,但他還是有一個可以交心的女性朋友和一個類似心靈導師的忘年之交(音樂學院教授)。

我這裡記錄的台詞只是個人主觀喜歡的,也是認同作者想傳達的概念。(雖然不確定理解)

大部分角色在音樂教授家聚餐,針對藝術大眾化的討論。

只出現一幕的作家:「當你假設什麼都是文化,結局就是把音樂錄影帶和一齣克勞德的戲相提並論」

女主角的經紀人:「但沒人禁止我們做選擇」

作家:「這種無力的集體認同在糾纏我們」

音樂學院教授:「你只是在一個民主氾濫的世界裡,菁英份子的看法和焦慮」

女主角:「但至少文化已不是少數人所擁有的」

類似的話題在法國電影《雙面人生》(Doubles vies)也討論不少。我覺得這裡很有趣的一點是當大家激烈討論時,男主角冷靜的在旁邊聽,然後說:「你們其實差不多是認同對方的」教授就問他:「那你對此事的看法如何?」男主直接回:「non!」教授接著解釋說:「他已經超越了我們的討論」、「我們要接受他有沈默的權利」而女主角認為,當你不對一件事情提出看法只是在打安全牌,因為討論時就有可能會說出垃圾話,等著別人糾正你。

我看到這裡是蠻有感觸的,我們現在取得知識或各種文化的成本降低許多,以菁英份子(保守人士)的立場來看,受眾變多了,原先屬於他們階級的藝術被放在與流行文化相同的平台上「競爭」,在他們主觀的意識中,藝術品是不能跟流行文化競爭的,就好比文學家的著作和網路上的文章是否有比較的必要?

但這是一個民主化的社會,沒有人有資格規定大眾怎樣的審美是正確的。

男主角在海蓮的書店裡說的,我覺得這裡就展現出他的虛無。

這裡有四分之三的書,讓我有談戀愛的感覺。從通俗小說到文學名著,再到食譜,永遠是這些相同的詞彙在流竄。

書寫通常是美的

劇中談論男女主角的感情

男主角和朋友海倫說:「你可能會將一個人放在心上,卻沒有跟他在一起」

女主角和經紀人說:「他在就在,他不在就不在,好像我從來不存在」

女主角告白後沒得到回應,反而被丟了一盆冷水。而她不解的說:「你表現得好像感情不存在,那你真的愛音樂嗎? 」

男主角則回了:「 音樂來自夢境」

一個會受到音樂感動的人勢必是有能力理解「美」的人,而你要怎麽相信這樣一個人無法感受到你感受到的?

我相信男女主角之間是彼此的靈魂伴侶,也相信他們彼此間有超越肉體的愛情。我曾經問一位法國朋友,我們可以說是靈魂伴侶但最終沒有在一起,在我們考慮是否要在一起時我問他:「如果我最終發現自己不愛你或是我們不愛彼此,你會怎麼辦?」他說:「我會非常傷心,即使是我也不愛你,因為至少我非常喜歡你。」

他的意思是我們彼此間有強烈的感覺,而他認為只有在一起才能實現這種感覺。這大概也是我對這部電影的理解,女主角追求的也是一種實現,符合她身為小提琴手的身份,而男主恰好是把自己對音樂的知識放在修理琴的工作上,他可以將喜好轉移到另一件事物,所以感情對他而言確實存在,但他不一定要實現。

順帶一提,我覺得經典電影似乎都集中在90年代到2005之間,大家一再討論的法國電影永遠都是《藍》、《白》、《紅》三部曲、《鋼琴教師》、《芳芳》等等的,後來的電影是怎麼了? 還有,這齣電影的音樂是法國印象派音樂家莫里斯·拉威爾(Joseph-Maurice Ravel)的曲子,演奏者為Jean-Jacques Kantorow (小提琴), Howard Shelley (鋼琴) and Keith Harvey (大提琴). 戲中演鋼琴師的也是一位紐西蘭鋼琴演奏家,但是配樂的音樂不是他演奏的!

原文連結Travel with book

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!