2019 — 割席年

有人说,2019是割席年。

我想,是的吧。

浩浩荡荡至今未完成的时代革命,彻底把所有大陆人拖到一个避无可避的场域,看见和接触最直接的政治问题。从我出生到现在,即便耳闻目睹过一些社会事件,也没有经历过过这样大型的与政治相关的运动。尤其互联网防火墙建立以后,大部分人收到的都是被加工被筛选的信息,使得对同类事件的看法总有偏差,甚至根本不理解。

每个人内心最深处的是非判断,对“独立思考”这个词的理解和自我要求,对生命的珍惜、心底的良知、共情能力,通通被摆在台面上一一接受考验。

一开始,我还能看到,有不少人冒着炸号的风险,想尽办法绕过审查、屏蔽,顽固地在各个社交平台转发墙外的消息,不过就是相信,朋友们只是没有被well informed,所以才会迷信单一叙事,一旦他们得到全面的消息,就不会这么想了。没想到这些美好的愿望,变成了“叛国”、“港独”、“反动”的证据。

十一月中我看到洁平在脸书发了一段话:

“认识的朋友一个一个被举报,看着他们一个一个改名字、改头像、删帖子、改设置,一个一个被警察找,中港之间这些仅有的善意沟通、解释,像小灯一样,一盏一盏在熄灭。”

我看完心有戚戚焉,把它截图转发到了朋友圈,同温层的友人纷纷点赞,表示深有同感。

距离6.9过去已经整整六个月,在墙内社交平台上发表任何与主流声音不同的观点所需要承担的风险越来越大,当然账号的存活率也越来越低。我听说,又或亲眼看着身边的朋友,被举报、被批评、写检讨,甚至丢掉工作。还有很多同仁,在不经意间和曾经关系要好的朋友“政治出柜”以后,导致关系难以维系。“割席”是无法回避的结果。

我是个幸运儿,父母理解我的政治立场并且支持我,让我在亲子关系中不受政治、社会问题所带来的分歧而产生的困扰。然而受到生活经历等各方面限制,他们并不能很好地处理当下面临的变化。我曾在之前的文章里说过与家人朋友都发生了割席,但并没有详细地记录这个过程。

前阵子,因为又被父母批评“多管闲事、乱说话”而委屈了整整两天。狠狠地争吵过后,我突然意识到,少数群体的声音不仅会被公权力绞杀,也在被许多无法脱离惯常思维的普通人合力消灭。我想,这也是“漩涡的样子”,我应该把它记录下来。

从六月开始,我就陆陆续续在清理微信里的联系人。通过大家点的“在看”、转发的文章和十一期间头像有没有挂小红旗,删除了一大批“朋友”。因而尚未发生自己朋友圈被截图而后被举报的事情。尤其在八月跟父母拉锯两日后,我妥协,提高了朋友圈的自我审查水平,减少了很多信息的发布。但也正因为如此,我的割席不可避免地发生在关系更亲近的朋友和亲人中。

割席,当然没有明确的仪式,更不可能有双方互相确认“我们不能再做朋友了”这样的共识。割席,就是我发现,原来这件事你是这么想的,我不能接受,我没办法再与你交流了。仅此而已。

八月,运动的暴力不断升级,内地的媒体们终于被允许讨论这件事。不论官方或者个体,一拥而上编撰符合北京视角的叙事。父母两边的家族群里都有长辈时不时转发这类文章。看不过假新闻不停传播的我,忍不住跳出来澄清。没想到一边被说“你怎么那么有空看这些新闻?我都快忙死了!要说你们另外开个小群说。”顺带指责我近期一系列朋友圈内容过于敏感,会给自己带来麻烦,导致父母担心。另一边直接被某位长辈定义为“傻逼”。我气得浑身发抖,却只能继续克制地仅对新闻中的漏洞提出质疑。长辈自然没有能力回答,另一位长辈立刻跳出来和稀泥,说我们不谈政治。

我不再被允许解释这一切,即便我与他们的关系,是“亲戚”,是“某个有血缘关系的晚辈”。一气之下退出两个群组以后,爸爸妈妈纷纷找我,想教育我“多管闲事”。他们认为,我不该也不必去跟“不愿意醒来”的人主动谈论这些事情。

或许是“哀莫大于心死”吧,我因此彻底放弃了任何澄清的工作,活在同温层朋友们营造的安全空间,继续旁观着正常运动,偶尔小心翼翼地发表一点看法。

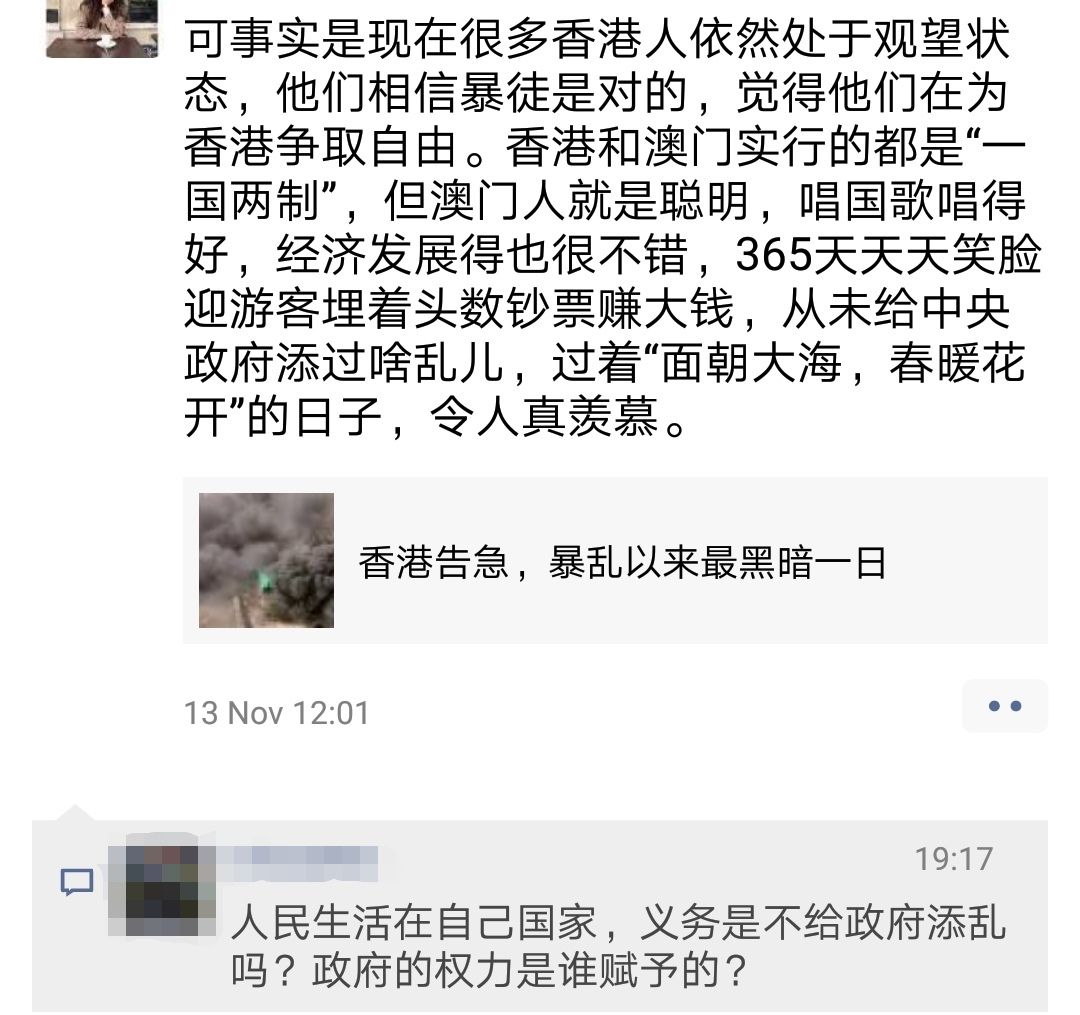

前几周,我打开很久不看的朋友圈翻了翻。突然发现,有位曾在广州读书的姐姐,转发了一篇推送,写的文字是“可事实是现在很多香港人依然处于观望状态……觉得他们在为香港争取自由。但澳门人就是聪明……从未给中央政府添过啥乱……”看完她的说法,我实在困惑,如果身边有香港的朋友是这样的态度,她为什么不知道他们为何支持,为何观望?本想放弃讨论,但又实在忍不住。为了避免表现出太明显的倾向,自我审查一番后,我在评论区留言“人民生活在自己的国家,义务就是不给政府添乱吗?”

不一会,我的留言收到了答非所问的回复:“权利和义务是平等的。选择暴力手段表达诉求难道不该被谴责吗?”我满脑子问号,只好继续追问“既然你知道有人处于观望状态,为什么他们选择观望?为什么有人选择暴力手段表达诉求他们仍然观望?为什么从和平上升到暴力?”我没有再收到任何答案。我也把这件事情抛诸脑后。

没想到隔了几天,我又被爸爸“约谈”。这位姐姐没办法回答我的问题,却通过自己的母亲传话到我父母这里,认为我想法“很危险”。爸爸又一次指责我多管闲事。我一遍又一遍地复述整个对话,解释我说每句话的动机。我本无心撬动对方的固有认知,甚至也无意教育他人。我只是觉得,既然这位姐姐有香港的朋友并且明确表达倾向,总比起别人有机会可以靠近运动的另一面而已。若她不认同我的想法,也可以问我,和我讨论,为什么要通过他人传话来“教育我”呢?但无论怎么解释,对方总归是“为我好”,“怕我出事”,而我的每一句话都被视为不可理喻。

谈着谈着,爸爸又说起八月中的事情,认为我不该因为“对待这件事的看法不同”而与这些亲人“割席”,他们只是“担心你有危险”而已。可是在我看来,这种担心廉价又可笑。可笑到,他们自己解释不出到底哪里危险却依旧可以理直气壮地要求我闭嘴;可笑到,即便有“亲缘关系”的基础,对方宁愿认为我“有危险”也不给我表达和解释的机会。

这个想法的冲突,使得我必须一句一句向爸爸解释,我为什么说这句话,我说这句话的前因后果是什么,因为这些前因后果,我最后只能做“割席”的决定来保护我自己。我的话语空间在不断被挤压,因为我的想法不符合当下的主流,我表达了我的看法会挑战别人的惯常认知,甚至可能引起争论伤了和气,所以我最好沉默。

这一整个复盘对话的过程,让我觉得,我就像一个被强奸的受害者,报案以后一遍又一遍被盘问,我不停地讲述整个经过,只为了让倾听者在过程中找到一点漏洞,告诉我,你看,你就是这里做错了/说错了,“伤害”/“挑战”对方的想法了。没人谴责施暴者,没人去考虑他们的问题,甚至人们有无数的理由为他们解释和合理化这些行为。仅仅因为一方是多数并且有强大的公权力背书,而另一方是少数并且在挑战公权力。

这里并没有责怪父母的意思,毕竟他们能理解我的想法并默默支持我继续跟进整场运动就已经给我足够的安全感和心理支持了。只是我觉得,这种思维惯性,一定是存在于很多人脑海中的。

前几天“家暴”话题在微博引发热议,微博上@没有羊先生 的一段话,让我突然想到了这个类比。

“刚上大学的时候,get不到女权理论为什么可以系统性地解释世界,社会学功能论冲突论互动论,多宏观,多牛逼。男性对女性的压迫怎么也只能算是次级课题。

有我当年想法的人,可以看看这几天的热搜,家暴新闻里从伴侣到官方对受害者合谋的侵害;996和高强度工作如何对员工的剥削;还有在维权过程中,文化是如何合理化伤害,打压维权者的。

你会看到各种各样相似的范式与模板。

一直到慢慢吐够狼奶后,才看到女权理论探讨的核心之一在权力关系,拥有权力的一方是如何系统性地压迫,并合理化这种压迫,并建立制度维护这种压迫,并创造规则让被压迫者捍卫这种压迫,并培植文化来奖励顺从者惩罚忤逆者。

性别压迫历史如此深重悠久,波及人口如此之多,以至成为极有成效的照妖镜。一旦看见镜中的里世界,它就没有办法在脑海中抹去了。”

“我们”的声音同样是在这个霸权逻辑下的受害者,因为种种可见的不可见的危险使我们慢慢在一切公开场域隐身,只能在私底下报团取暖。这一路很辛苦很艰难,甚至看不到希望。有什么值得坚持的原因吗?或许就是“Don't just be another brick in the wall”吧。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!